- •Управление инновациями: конспект лекций по дисциплине

- •Содержание

- •1 Учебно-методические материалы по лекционному курсу дисциплины

- •Тема 1 сущность понятий управления іннновациями

- •1.1 Сущность понятия «инновация»

- •1.2 Классификация новаций, инновационных процессов, нововведений

- •1.3 Этапы возникновения инноваций и типы путей экономического развития

- •Приостановление или отказ от нововведения в случае невозможности устранения недостатков

- •1.4 Становление теории инноватики и ее современные концепции

- •Тема 2 инновационная деятельность как объект управления

- •2.1 Инновационная деятельность как объект управления

- •2.2 Этапы инновационного процесса на макро- и микроуровне

- •2.3 Факторы влияния внешней и внутренней среды на инновационную деятельность

- •Основные факторы, которые влияют на инновационную деятельность (ид)

- •2.4 Технология управления инновациями

- •Методы индивидуальной работы

- •2.5 Рынок новаций, инвестиций, чистой конкуренции нововведений

- •2.6 Инфраструктура инновационной деятельности

- •Тема 3 государственная поддержка инновационной деятельности

- •3.1 Роль государства в обеспечении инновационных процессов

- •3.2 Методы государственного регулирования инновационной деятельности

- •3.3 Национальная инновационная система

- •Тема 4 организационные формы инновационной деятельности

- •4.1 Рыночные субъекты инновационной деятельности.

- •4.2 Содержание понятий «технопарк», «технополисы», «инкубатор инноваций».

- •4.3 Роль венчурного бизнеса в развитии инновационной деятельности.

- •4.4 Конкуренция и кооперация в области современных инновационных технологий.

- •Тема 5 управление инновационным развитием организации

- •5.1 Стратегия нововведений и их классификация.

- •5.2 Анализ инновационных возможностей организации.

- •Система критериев факторов косвенного действия (макросреда)

- •Ограничения, которые накладываются субъектами микросреды на деятельность организации

- •5.3 Продуктово - тематическое планирование инноваций.

- •5.4 Технико-экономическое планирование инноваций.

- •5.5 Оперативно - календарное планирование инноваций.

- •5.6 Формы и методы стимулирования инновационной деятельности

- •Формы и методы стимулирования инновационной деятельности в организации

- •5.8 Организационно-экономические формы стимулирования инновационной активности работников

- •Тема 6 управление инновационным проектом

- •6.1 Понятие и основные виды инновационных проектов.

- •6.2 Жизненный цикл инновационного проекта.

- •6.3 Планирование инновационного проекта.

- •6.4 Инвестиционное обеспечение инновационного проекта.

- •6.5 Классификация персонала инновационной сферы.

- •6.6 Стиль руководства и формирование инновационной культуры в организации

- •Тема 7 управление рисками в инновационной деятельности

- •7.1 Классификация рисков

- •7.2 Методы анализа и прогнозирования риска

- •7.3 Методы управления (снижения) риска

- •Тема 8 оценивание эффективности инновационной деятельности организаций

- •8.1 Эффективность инновационной деятельности, разновидности эффектов

- •8.2 Методы оценки экономической эффективности инноваций

- •9 Средства информационно-методического обеспечения изучения дисциплины

- •9.1. Литература основная и дополнительная

- •9. 2 Интернет-источники :

- •Систематизация подходов относительно определения сущности инновации

- •Методология выбора направлений инновационного развития предприятия

- •Анализ этапов инновационного цикла

- •Короткий терминологический словарь

1.4 Становление теории инноватики и ее современные концепции

Нововведение как инструмент преобразования является самостоятельным объектом изучения во всех промышленно развитых странах. Возникшая новая область науки — инноватика, которая изучает закономерности процессов развития, формирования новаций, нововведений, механизмов управления изменениями, преодоления сопротивления нововведениям, адаптации к ним человека, использования и распространения инновационных потоков, инновационной деятельности, их влияния на сферу конкуренции, на развитие общества в целом.

В отличие от стихийных, спонтанно возникающих изменений, инноватика изучает механизмы инициированных и контролируемых изменений, которые происходят вследствие рационально-волевых действий. Предметом инноватики является создание, освоение и распространение разного типа новаций.

Следует отметить, что инноватика как наука находится на начальном этапе своего развития. Впервые термин «инноватика» был употреблен в конце 80-х годов ХХ ст. в научной школе профессора Санкт-Петербургского государственного технического университета В. Г. Колосова с целью определения направления научной деятельности по разработке и развитию теоретических основ научной методологии и методов прогнозирования создания инноваций, а также методов планирования, организации инновационной деятельности и реализации нововведений.

Специфика инноватики заключается в том, что она является междисциплинарной методологией особого типа. Инноватика обеспечивает такое интегрирование знаний, в процессе которого специальные науки (экономико-управленческие, социология, психология, кибернетика, философия и пр.) сохраняют свою самостоятельность и специфичность, но их теоретические концепции и фактические данные объединяются вокруг исследовательских приемов проблем инноваций и инновационной деятельности, интегрируя разнообразные научные знания с целью повышения их практической эффективности.

По мнению Г. С. Гамидова и других ученых, в инноватике как в научном направлении нужно выделять две взаимодополняющие складовые: теоретическую инноватику и прикладную. Теоретическая инноватика решает проблемы создания и развития научной методологии инноватики, теоретические проблемы синтеза инновационно сложных организационно-технических систем (новых знаний, идей, новых технологий, изобретений, открытий).

Под прикладной инноватикой понимают в разных областях хозяйствования направление инновационной деятельности по решению проблем планирования, организации и реализации нововведений.

Конечным результатом инновационных исследований являются достижения практического эффекта для обеспечения общественного благосостояния государства, человечества в целом.

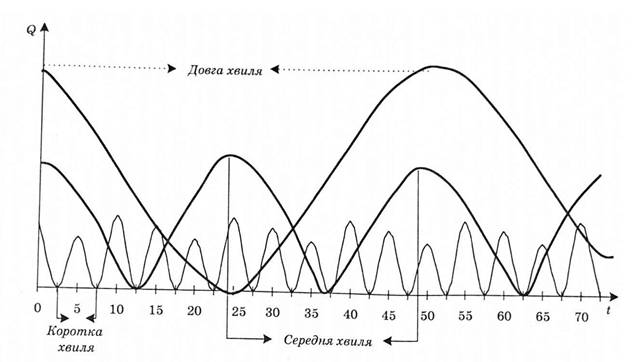

Проблема цикличности всегда привлекала внимание ученых и по сей день остается одной из видных проблем развития общества. При этом под циклом понимают движение между точками макроэкономического равновесия. Колебание деловой активности, рыночной конъюнктуры отображают цикличность общеэкономических процессов (рис. 1.3).

Рис.

1.3 Цикличность общеэкономических

процессов

Рис.

1.3 Цикличность общеэкономических

процессов

В период наиболее низкой активности (кризиса) создаются предпосылки для возникновения и внедрения нововведений, обновления материально-технической базы производства для воспроизведения докризисных показателей деятельности и высших достижений. Двигателем инновационного развития являются политические, экономические, демографические, научно-технические и социальные факторы. их совокупность предопределяет синергетический эффект развития. С другой стороны, инновационное развитие осуществляется закономерно под влиянием ряда причин.

Разработка теории циклов началась с середины XIX ст., когда английский ученый X. Кларк обратил внимание на 54-летний разрыв между двумя экономическими кризисами. Теорию циклических кризисов рассматривал К. Маркс в 60-х годах XIX ст. Его идея заключалась в том, что возникновение кризисов связанное с процессом, стирает накопление основного капитала. В конце XIX ст. о существовании долгосрочных колебаний писал украинский экономист М. И. Туган-Барановский, который, рассматривая промышленные кризисы в Великобритании, доказал, что цикличность экономического развития определяется ограниченностью ссудного капитала и особенностями его инвестирования.

Русский ученый М. Д. Кондратьев в 20-е годы XX ст. выдвинул концепцию больших циклов хозяйственной конъюнктуры, которую описал в книге "Длинные волны конъюнктуры". Со временем положение ученого сформировались в теорию длинных волн Кондратьева. С целью обоснования существования больших циклов он проанализировал статистические данные Великобритании, Франции, Германии, США за период 1780-1920 лет. В частности, статистические показатели относительно динамики цен, заработной платы, стоимости ссудного капитала, внешнеторгового баланса, производства основных видов продукции промышленности и т.п.. Проведенные исследования дали возможность утверждать о цикличности с длиной волн около полстолетия.

Согласно этой теории, фазе подъема каждого цикла предшествуют значительные изменения в экономике" которые оказываются через развитие техники, производства, новых рынков. Необходимо также отметить, что фаза подъема не происходит независимо от социальных вопросов - замечено, что эти периоды совпадают с периодами социального возмущения (забастовки, революции и т.п.). Вместе с тем стадия упадка характеризуется большей частью активизацией инновационной деятельности, созданием новых рабочих мест, областей производства, появлением технологических нововведений, которые делают возможным преодоление кризисных явлений.

Кроме длинных волн, М. Д. Кондратьев определил также наличие средних и коротких (3-15 лет), которые тоже влияют на макроэкономические процессы. Короткие волны накладываются на средние, которые, затем - на длинные волны (рис. 1.4).

Прослеживается четкая взаимосвязь между амплитудой колебания экономических циклов и разными факторами конъюнктуры. Так, например, отклонение от равновесия первого порядка (спрос и предложение) приводит к коротким волнам, равновесие второго порядка (переливание капитала в новое оборудование, машины, модернизацию производства) достигают колебаниями средних волн, равновесие третьего порядка, которое касается глобальных изменений относительно производственных технологий, сырьевой базы, энергетических вопросов, служит причиной длинные волн.

Рис. 1.4. Теория длинных волн Кондратьева

Именно в этот период происходят научно-технические изобретения, открытие, изменения технологий, которые имеют существенное влияние на социально-экономическую жизнь общества. Каждая следующая фаза длинного цикла является результатом кумулятивных процессов предыдущей. Инновационные изменения, таким образом, предопределяются спросом на них, даже не всегда осознанным, а не только является следствием экономических, социальных и политических обстоятельств. Траектория равновесия экономического роста получила название "тренд" (с англ. trend - общее направление (тенденция) развития рынка). Она определяется скоростью обновления производственных фондов и эффективностью инноваций.

Классическая инновационная теория начала развиваться в XX ст., на основании именно идей М. Д. Кондратьева. Основателем классической теории является австрийский ученый Й. Л. Шумпетер, который в 20-х годах XX ст. опубликовал работы, где отмечал, что бизнес является основой системы хозяйствования, а предпринимательство - его движущей силой. Еще в 1909-1911 гг. немецкие ученые В. Зомбарт, В. Митчерлих описали типы предпринимателей, охарактеризовав их функции и основные задачи относительно продвижения технических новинок на рынок. Согласно этой теории, предприниматель становится носителем технического прогресса, если не останавливается на внедрении отдельных нововведений в своем производстве, а стремится их распространить. Среди современных экономистов эту концепцию более всего развил американский специалист П. Друкер, который подчеркивает, что инновационность является особым инструментом предпринимательства. В процессе нововведения создаются новые ресурсы, а имеющиеся находят новые направления применения.

Впервые инновации были дифференцированы по двум большим группам - продуктовые и технологические. Отметим, что идеи оказались жизнеспособными, и поныне (через 100 лет) не потеряв своей актуальности.

В работе "Конъюнктурные циклы" (1939) Й. Л. Шумпетер внедряет понятие базовых и вторичных нововведений. Базовая инновация реализует изобретение и создает предпосылки для формирования новых технологий и провоцирует возникновение ряда менее значительных (вторичных) инноваций, которые собираются в так называемые «инновационные пучки» — кластеры. Каждая базисная инновация оказывает содействие созданию новой области производства, которая последовательно проходит циклы развития от начального периода резкого роста через стадию зрелости к постепенному упадку. Этот процесс происходит в двух измерениях - по вертикали (от более существенных инноваций к мелким) и по горизонтали - от небольшого распространения к полному насыщению ею рынка.

Из теоретиков классической теории нововведений видное место занимает американский экономист, лауреат Нобелевской премии С. Кузнец. Основным взносом ученого можно считать формирование теории строительных циклов продолжительностью 15-20 лет, которые он связывал преимущественно с демографическими процессами. Современные исследователи больше склоняются к экономическим и социальным предпосылкам возникновения любых производственных циклов.

Используя те самые исследовательские приемы, что и М. Д. Кондратьев (построение трендов на основании статистических данных), С. Кузнец установил закономерности долгодействующей динамики и приходил к выводу, что тренд любого из производственных рядов отображает цикл доминирующей технической инновации. В 30-х годах он подтвердил мысль Й. Л. Шумпетера о взаимосвязи между предпринимательской активностью и "кластерами" инноваций и выяснил, что мотивы инвестиций в новые товары или новую технику возникают лишь при условиях, когда рост производства не сопровождается внедрением принципиально важных нововведений. Накопление устаревшей техники и технологий приводит к снижению производительности труда, эффективности производства и вызывает рост капиталоемкости, текущих расходов и угрозу упадка бизнеса.

Дальнейшее развитие неоклассическая теория нововведений приобрела после Второй мировой войны, прежде всего в США. Проблемы нововведений в это время изучали много ученых, известнейшими из них является Г. Менш, Я. Ван Дейн, X. Фримен.

Развитие микроэлектроники тотально повлияло на общество, предопределяя изменения практически во всех видах деятельности. Тем не менее возникало противоречие между новыми средствами производства и устаревшими производственными отношениями, т.е. по новым технологиям "не успевали" управленческие, информационные, контрольные, научно-исследовательские подразделения. Все это требовало качественных изменений, поскольку технологии развивались быстрее, чем надстройка.

В отличие от эволюционной теории М. Д. Кондратьева (теория равновесия, цикл выражается волнообразной кривой) и Й. А. Шумпетера (траектория равновесия является ступенчатой), Г. Менш выдвинул "гипотезу неравенства", которая состояла в том, что нововведения возникают не плавно, а группами, или волнами, и находятся в непосредственной связи с кризисными явлениями или процветанием экономики.

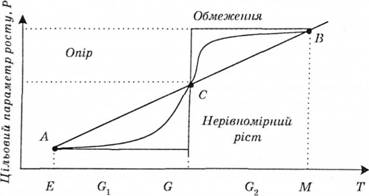

S-Подобной кривой моделируется процесс резкого перехода от одного стабильного состояния к другому. Такой скачек может происходить вследствие радикальных изменений, которые служат причиной инновационные мероприятий или кризисных ситуаций (рис. 1.5).

Логистическая кривая характеризует стадии инновационного цикла "зарождение — рост — затухание". Стадия роста G (Growth) является неравномерным процессом во времени. Отрезки ускорения G1 и замедления G2. Таким образом эта кривая характеризует развитие явления на стадии роста G, т.е. динамический переход от одного стабильного состояния (стадия Е), когда значение параметров едва определились, имеют минимальные величины, к следующему стабильному на определенное время состоянию (стадия М - Maturity - зрелость), что имеет максимальное значение параметров.

Рис. 1.5 Логистическая кривая

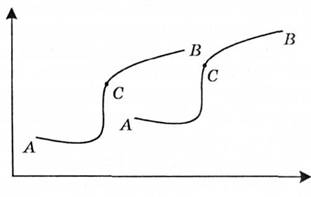

Похожий скачек (рис. 1.6) может повторяться один раз (развитие с повторяемым циклом) или несколько раз («гребешок»). Но стадия затухания обязательно настанет. При S-Подобном движении процесс делится на две приблизительно одинаковых части АС и СВ. К точке С прирост параметра ниже чем прямая АС, но выше уровня предыдущего роста. Т.е. ускорение происходит медленно. Это объясняется сопротивлением среды (например, покупатели не готовы воспринять инновацию). Ближе к точке С ускорение становится максимальным. Значение параметра становится одинаковым как на S-Кривой, так и на прямой АВ. Эту часть процесса называют стадией ускоренного роста G1.

Рис. 1.6 Повторение инновационных циклов

Во второй части процесса, когда явное и скрытое сопротивления преодолены и явление набрало инерции, прирост параметра происходит быстро (возле точки С). Но дальше прирост замедляется вследствие того, что в действие вступают тормозящие факторы внутренней и внешней среды. Для ускорения, например, величины спроса тормозом будет емкость рынка, появление новых конкурентов.

Вторую часть процесса инноваций, которая рассматривается, называют стадией замедленного роста G2. Фактически G1 и G2 — это две составные стадии роста (развития) G в инновационном цикле.

Логистическую кривую используют во время характеристики развития разных аспектов потенциала организации и ее позиции во внешней среде: описание жизненного цикла технологии, спроса, товара и даже собственно функции.

Логистическая кривая помогает раскрыть сущность инновационных процессов. Инновационный цикл преимущественно начинается с устранения отставания предприятия в развитии, которое повышает ее конкурентный статус.

Предпосылкой возникновения теории ускорения послужило, в частности, бушующее развитие цифровых и нанотехнологий. Можно утверждать, что в начале 80-х лет XX ст. началась "эра информационных технологий". Это обусловило как стремительный рост связанных бизнесов, так и возникновение ряда проблем, в частности отвесное уменьшение сырьевых ресурсов, экологическое загрязнение, угнетение способности среды к саморегуляции. Много еще до недавнего времени перспективных областей достигли стадии зрелости или вообще исчезли. По мнению многих исследователей, мир переживает завершение цикла роста.

Фазы изобретений и нововведений имеют тенденцию к ускорению. Так, например, между изобретением и воплощением в производство устройств для фотографической съемки прошло 112 лет, телефону понадобилось 56 лет для завоевания популярности, а пейджер продержался на рынке коммуникаций лишь 4 года к своему полному исчезновению благодаря распространению систем сотовой связи. Чем ближе к нашему времени, тем более сокращается жизненный цикл нововведения.

Кроме цифровых сетей, программных продуктов, инноваций в сфере здравоохранения, базовым изобретением последнего десятилетия есть перспективные разработки в сфере биотехнологий. Благодаря их развитию можно будет преодолеть кризисные накопления депрессивных компонентов. Большинство экономистов приходят к выводу, что выход из кризиса будет связан с возникновением новой волны нововведений, которая обеспечит продолжительный стимул следующему периоду роста, который ныне проявляется:

- глобализацией мировой экономики;

- бушующим развитием науки, которая начинает новые технологии;

- исчезновением или радикальной перестройкой традиционных областей хозяйства;

- преобразованием сельского хозяйства в науко- и капиталоемкую агропромышленную область;

- развитием сферы услуг: финансовых, страховых, консультационных, научно-поисковых, потребительских и т.п.;

- индустриализацией стран, которые развиваются;

- тенденцией к децентрализации и унификации во всех сферах жизнедеятельности;

- необратимыми изменениями окружающей среды и необходимостью ее защиты;

- возникновением новых концепций организационного развития.

Одной из концепций теории ускорения является новаторский рискованный подход (синдром Силиконовой долины - Silikon Vallex Syndrom), начатый современными американскими научный работниками. Развитие предпринимательства базируется на пионерном типе инновационного процесса, который означает стремление к достижению мирового лидерства в инновациях. Совокупные расходы на научно-исследовательские работы и разработки в США составляют значительно больше, чем в других высоко развитых странах. Благодаря этому в стране быстро обновляются имеющиеся области и возникли новые: производство компьютеров, офисной техники, разработка программного обеспечения, культурологическая продукция (киноиндустрия, игры, визуальные спец эффекты и т.п.). Так, в течение последних 5 лет производство офисной техники, программного обеспечения каждый год возрастает на четверть.

Инновации являются динамическим двигателем экономического развития. Они совершенствуют производство и вместе с тем изменяют сферу обращения, оказывают содействие созданию лучших за свойствами изделий, технологий, прибылей. Вместе с тем, имеются негативные последствия ускоренного темпа жизнедеятельности, которая требует неотложных разработок в области психологии, социальной медицины, охраны труда для уменьшения риска излияния отрицательных факторов.