- •Глава 1

- •§ 1 . Назначение рлс и ее характеристика

- •§ 2. Боевые возможности рлс

- •§ 3. Состав и размещение аппаратуры рлс

- •§ 4. Функциональная схема рлс

- •§ 5. Включение и выключение рлс п-14ф

- •Включение рлс

- •Контроль за включением рлс (аппаратуры в прицепах

- •Выключение рлс (ап-1 и ап-2)

- •Включение и выключение аппаратуры в ап-3

- •Дистанционное включение и выключение рлс

- •Глава 2

- •§ 1. Назначение и технические характеристики

- •§ 2. Состав и принцип работы передатчика

- •§ 3. Функциональная схема передающего устройства

- •Элементы защиты передатчика

- •§ 4. Контроль функционирования

- •Глава 3 антенно-фидерное устройство и система настройки эквивалента

- •§ 1. Назначение и технические характеристики

- •§ 2. Состав и принцип работы афу

- •Состав афу

- •Принцип работы афу.

- •§ 3. Система настройки эквивалента.

- •§ 4. Контроль функционирования афу

- •Глава 4 приемное устройство

- •§ 1. Назначение и технические характеристики

- •§ 2. Состав и принцип работы приемника

- •§ 3. Контроль функционирования приемного устройства Проверка отношения (комплексная проверка функционирования передающего, антенно-фидерного и приемного трактов рлс)

- •Проверка эффективности схемы шару

- •Измерение чувствительности приемника

- •Проверка исправности приемного тракта

- •Глава 5 система перестройки рлс

- •§ 1. Назначение и технические характеристики

- •§ 2. Состав и принцип работы спс

- •§ 3. Функциональная схема спс

- •§ 4. Контроль функционирования спс

- •Глава 6 система автоматической подстройки частоты

- •§ 1. Назначение и технические характеристики

- •§ 2. Состав и принцип работы апч

- •§ 3. Функциональная схема системы апч

- •§ 4. Контроль функционирования апч

- •Глава 7 аппаратура защиты от помех

- •§ 1. Назначение, технические характеристики и состав аппаратуры

- •§ 2. Принцип подавления пассивных помех

- •§ 3. Принцип подавления несинхронных импульсных помех

- •§ 4. Коммутация каналов по зонам

- •§ 5. Когерентно-импульсное устройство

- •§ 6. Схема компенсации ветра (скв)

- •§ 7. Аппаратура череспериодной компенсации

- •§ 8. Блок спиральной развертки (блок 35)

- •§ 9. Блок стробов (блок 36)

- •§ 10. Датчик азимутальных стробов (блок 58)

- •§11. Контроль функционирования аппаратуры защиты от помех

- •1. Проверка подавления сигналов, отраженных от местных предметов

- •2. Проверка равенства шумов на выходе амплитудного и когерентного каналов

- •3. Проверка подавления подвижных пассивных помех

- •4. Проверка подавления несинхронной импульсной помехи

- •Глава 8 индикаторные устройства

- •§ 1. Состав и назначение индикаторных устройств

- •§ 2. Состав и характеристики основного ико

- •§ 3. Блок трубки (блок 122)

- •§ 4. Блок развертки (блок 123)

- •§ 5. Блок видеосигналов (блок 24)

- •§ 6. Блок калибратора (блок 29)

- •§ 7. Блок синхронизатора (блок 25)

- •§ 8. Блок сопряжения (блок 126)

- •§ 9. Индикатор контроля (блок 21)

- •§ 10. Выносное индикаторное устройство (вико)

- •§ 11. Система передачи азимута (спа)

- •§ 12. Подготовка ико (вико) для боевой работы

- •Глава 9 система вращения и сканирования антенны (свса)

- •§ 1. Назначение и технические характеристики

- •§ 2. Состав и принцип работы системы вращения антенны

- •Включение I скорости

- •Включение II скорости

- •Включение III скорости

- •Установка антенны на заданный азимут

- •Ручное вращение

- •§ 3. Управление сканированием антенны

- •§ 4. Контроль функционирования

- •Проверка режима установки антенны на заданный азимут

- •Проверка режима сканирования

- •Глава 10 аппаратура сопряжения и дистанционного управления

- •§ 1. Аппаратура сопряжения с-14

- •Состав аппаратуры с-14

- •Принцип работы аппаратуры с-14

- •§ 2. Контроль функционирования аппаратуры с-14

- •§ 3. Аппаратура сопряжения рлс п-14ф с радиовысотомером прв-11 (с-119)

- •§ 4. Контроль функционирования аппаратуры с-119

- •§ 5. Аппаратура дистанционного управления (аду)

- •Глава 11 аппаратура защиты от самонаводящихся снарядов (снс)

- •§ 1. Назначение, состав и режимы работы аппаратуры защиты от снс

- •§ 2. Принцип работы аппаратуры к-14ф

- •§ 3. Контроль функционирования

- •Глава 12 имитатор целей и помех

- •§ 1. Назначение, состав и принцип работы имитатора

- •§ 2. Контроль функционирования имитатора

- •Глава 13 система электропитания

- •§ 1. Назначение, состав и характеристика

- •§ 2. Распределение питания

- •Глава 14 боевая работа

- •§ 1. Состав и обязанности боевого расчета

- •§ 2. Обязанности оператора при поиске, обнаружении, опознавании и проводке целей

- •§ 3. Боевая работа в условиях помех

- •§ 4. Обнаружение и проводка низколетящих целей

- •§ 5. Обнаружение и проводка высотных целей

- •§ 6. Обнаружение и проводка скоростных и малоразмерных целей

- •§ 7. Работа в режиме защиты от самонаводящихся снарядов

- •§ 8. Боевая работа по обнаружению и определению координат ядерных взрывов

- •§ 9. Особенности боевой работы на станции по обнаружению и проводке снижающихся космических аппаратов

- •§ 10. Особенности боевой работы при сопряжении станции с объектом вп-02у комплекса «воздух-1п»

§ 7. Аппаратура череспериодной компенсации

В состав компенсационной аппаратуры входят:

входной блок череспериодной компенсации (блок 31);

блок первого потенциалоскопа (блок 32);

выходной блок череспериодной компенсации (блок 33);

блок второго потенциалоскопа.

В компенсационной аппаратуре осуществляется подавление пассивных помех и выделение сигналов от движущихся целей в когерентном канале, а также компенсация несинхронных импульсных помех в амплитудном канале.

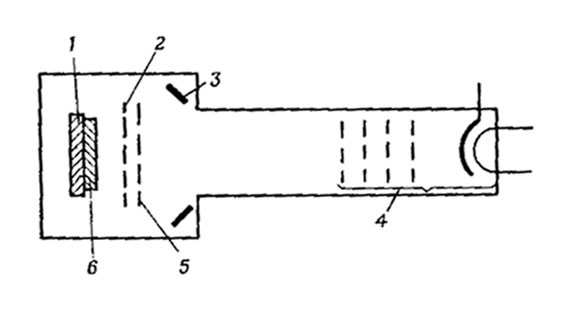

В качестве вычитающего устройства используется потенциалоскоп типа ЛН-9 (рис. 7.13).

Потенциалоскоп представляет собой электровакуумный прибор, внутри которого размещены: электронный прожектор 4, сигнальная пластина 1, мишень 6, управляющая сетка 2, коллектор 3, экранирующая сетка 5.

Рис. 7.12. Устройство потенциалоскопической трубки:

1 – сигнальная пластина; 2 – сетка управляющая; 3 – коллектор;

4 – электронный прожектор; 5 – экранирующая сетка; 6 - мишень

Режим работы потенциалоскопа определяется напряжениями, поступающими с делителя R8, R11, R14, R16, R17, R18. Регулировка величины тока луча (яркости) осуществляется изменением напряжения на управляющем электроде, которое снимается с переменного резистора R18 ЯРК. Фокусировка луча производится изменением напряжения на первом аноде трубки, снимаемого с переменного резистора R14 ФОКУС.

Смещение развертки по вертикали и горизонтали осуществляется изменением тока, протекающего по катушкам L7, L8, L9, L10. Величина тока регулируется переменными резисторами R10 ВЕРТИК. и R12 ГОРИЗ. Для отпирания трубки только на время рабочего хода развертки на управляющий электрод подается импульс подсвета с блока спиральной развертки. С модулирующего гетеродина на управляющий электрод подается также переменное напряжение с частотой 5 МГц. Для создания спиральной развертки на мишени потенциалоскопа на отклоняющие катушки LЗ—L6 подается синусоидальное напряжение с блока 35.

Электронный луч, сформированный электронным прожектором, под действием напряжения спиральной развертки перемещается по мишени. Электроны первичного потока, попадая на мишень, выбивают вторичные электроны, которые притягиваются коллектором, образуя ток в цепи его.

Входные видеоимпульсы эхо-сигналов когерентного канала в режиме II и амплитудного канала в режиме I поступают на сигнальную пластину. При поступлении на сигнальную пластину импульсов одинаковой амплитуды и полярности в каждом периоде повторения (отраженные сигналы от пассивных помех) токи первичного и вторичного потоков электронов равны и на выходе потенциалоскопа импульсы не выделяются.

Если на сигнальную пластину поступают видеоимпульсы, изменяющиеся по амплитуде и полярности от периода к периоду (сигналы от целей), то за счет разности токов первичного и вторичного потоков на выходе потенциалоскопа будут выделяться импульсы. Амплитуда этих импульсов пропорциональна разности входных сигналов в двух соседних периодах. Так как на управляющий электрод подается модулирующее напряжение с частотой 5 МГц, то на выходе потенциалоскопа выделяются радиоимпульсы, чем обеспечивается разделение выходных сигналов от входных.

Итак, в потенциалоскопе подавляются сигналы от пассивных помех и выделяются сигналы от движущихся целей.

Прохождение эхо-сигналов через аппаратуру компенсации рассмотрим в зависимости от выбранного рода работы.

Род работы II

При этом роде работы в аппаратуре компенсации производится двукратное вычитание в когерентном канале, а амплитудный канал остается незащищенным.

Эхо-сигналы когерентного канала с нагрузки катодного повторителя блока 37 через переключатель ЭХО — КОНТРОЛЬ в положении ЭХО, переключатель РОД РАБОТЫ в положении II подаются на предварительный усилитель (лампы Л1, Л2) блока 31 (рис. 7.14). Усиленные сигналы с предварительного усилителя через входное устройство поступают на сигнальную пластину первого потенциалоскопа. В первом потенциалоскопе происходит подавление пассивных помех и выделение сигналов от целей, которые в виде радиоимпульсов с частотой 5 МГц через входное устройство поступают на усилитель модулирующей частоты Л6—Л9 (УМЧ).

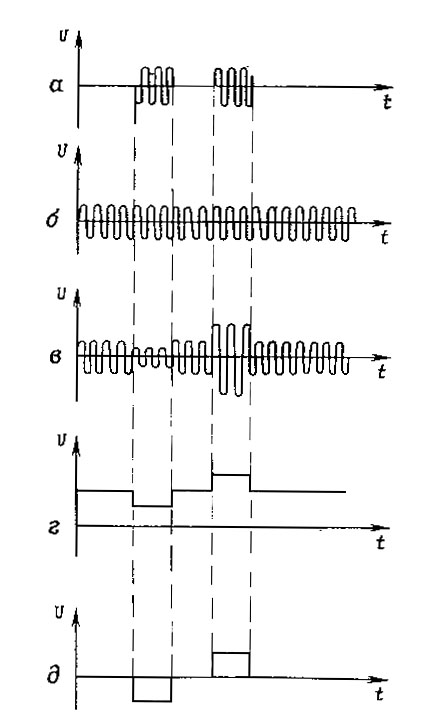

Усиленные сигналы с УМЧ подаются на синхронный детектор Д1, на который поступают непрерывные колебания с частотой 5 МГц с модулирующего гетеродина блока 32. Фаза напряжения модулирующего гетеродина регулируется шлицем ФАЗА.

Рис. 7.14. Передняя панель входного блока ЧПК

Синхронный детектор преобразует радиоимпульсы в видеоимпульсы и восстанавливает полярность по отношению к входным импульсам потенциалоскопа (рис. 7.15). С нагрузки синхронного детектора видеоимпульсы через выходной каскад, переключатель РОД РАБОТЫ в положении II поступают на выходной блок ЧПК (блок 33, рис. 7.16).

Амплитуда выходных сигналов, прошедших однократное вычитание, регулируется шлицем ВХОД 2 ТРУБ.

В блоке 33 эхо-сигналы когерентного канала усиливаются предварительным усилителем на лампах Л7, Л8 и через входное устройство подаются на второй потенциалоскоп (блок 34, рис. 7.17).

Во втором потенциалоскопе еще раз происходит вычитание пассивной помехи и выделение сигналов от целей. Нагрузкой второго потенциалоскопа является контур входного устройства, на котором выделяются сигналы от целей, далее усиливаются усилителем модулирующей частоты Л1—ЛЗ и синхронным детектором преобразуются в видеоимпульсы.

Видеоимпульсы, снимаемые с нагрузки синхронного детектора, усиливаются промежуточным видеоусилителем и подаются на выпрямитель импульсов. Амплитуда видеоимпульсов регулируется шлицем УСИЛЕНИЕ КОГЕРЕНТ. Выпрямитель импульсов преобразует разнополярные импульсы в однополярные положительной полярности.

Рис. 7.15. Графики напряжений синхронного детектора:

а – напряжение сигнала первого потенциалоскопа; б – опорное напряжение; в – результирующее напряжение; г – напряжение с выхода детектора; д – напряжение выхода;

С выхода выпрямителя видеоимпульсы положительной полярности когерентного канала, прошедшего двукратное вычитание пассивных помех, поступают на коммутатор каналов.

На коммутатор каналов подаются также видеоимпульсы отрицательной полярности амплитудного канала с блока УПЧ (блок 148) через переключатель РОД РАБОТЫ блока 31 и усилитель-инвертор, Л13 блока 33.

Коммутатор каналов собран на лампе Л5 и предназначен для коммутации эхо-сигналов когерентного и амплитудного каналов и подачи их на индикаторы в зависимости от заранее выбранных стробируемых зон. На сетку Л5а подаются сигналы когерентного канала, а на сетку Л5б сигналы амплитудного канала. Управление работой коммутатора производится фланкирующей лампой Л9 блока 36.

Рис. 7.16. Передняя панель выходного блока ЧПК

Рис. 7.17. Передняя панель блока второго потенциалоскопа

В исходном состоянии Л9а открыта и диод Д4 имеет малое обратное сопротивление, а Л9б закрыта и диод Д5 имеет большое обратное сопротивление. В результате сигналы когерентного канала шунтируются малым сопротивлением Д4 и на выход блока не проходят. В то же время сигналы амплитудного канала с катодной нагрузки Л5б через диод Д4 коммутатора подаются на оконечный усилитель и далее на индикаторы.

При поступлении на сетку Л9а строб-импульсов отрицательной полярности МЕСТНЫЕ или ДИПОЛЬНЫЕ Л9а закрывается, а Л9б открывается. Диод Д4 каскада бланкирования будет иметь большое обратное сопротивление и сигналы когерентного канала, выделяемые на катодной нагрузке Л5а, не будут шунтироваться, а через диод ДЗ коммутатора будут подаваться на выход блока. В то же время сигналы амплитудного канала, выделяемые на катодной нагрузке Л5б, будут шунтироваться открытым диодом Д5 и на выход блока подаваться не будут.

По окончании строб-импульсов МЕСТНЫЕ или ДИПОЛЬНЫЕ схема бланкирования приходит в исходное состояние и на выход блока поступают сигналы амплитудного канала.

Таким образом, при установке переключателя РОД РАБОТЫ в положение II на экраны индикаторов в пределах стробируемых зон будут подаваться сигналы когерентного канала, прошедшие двукратное вычитание, а вне этих зон — сигналы незащищенного амплитудного канала.

Род работы I

В этом роде работы РЛС защищена от пассивных и несинхронных импульсных помех. В схеме компенсации образуются также два канала: когерентный и амплитудный. В когерентном канале подавляются сигналы от пассивных помех, а в амплитудном — сигналы от несинхронных импульсных помех.

С выхода катодного повторителя видеосигналы, когерентного канала через переключатель ЭХО — КОНТРОЛЬ в положении ЭХО, переключатель РОД РАБОТЫ в положении I подаются на предварительный усилитель блока 33. Усиленные сигналы с предварительного усилителя через входное устройство подаются на второй потенциалоскоп. В потенциалоскопе подавляются сигналы от пассивных помех и выделяются сигналы от целей, которые усиливаются усилителем модулирующей частоты и подаются на синхронный детектор. С выхода синхронного детектора видеоимпульсы когерентного канала, прошедшие однократное вычитание во втором потенциалоскопе, через промежуточный видеоусилитель и выпрямитель импульсов поступают на коммутатор каналов, на сетку Л5а.

С выхода амплитудного детектора блока 148 видеоимпульсы эхо-сигналов и несинхронных импульсных помех через переключатель РОД РАБОТЫ в положении I поступают на предварительный усилитель блока 31. С предварительного усилителя видеоимпульсы амплитудного канала подаются на схему компенсации несинхронной помехи и через входное устройство на первый потенциалоскоп.

В данном случае первый потенциалоскоп выделяет импульсы несинхронной помехи и подавляет эхо-сигналы. Выделение импульсов несинхронной помехи основано на том, что сигналы от несинхронной помехи в каждом периоде повторения приходят в различные участки мишени потенциалоскопа, а сигналы от целей в одни и те же участки мишени. Поэтому эхо-сигналы, имеющие постоянную амплитуду и полярность, компенсируются, а сигналы несинхронной помехи выделяются на контуре входного устройства.

Радиоимпульсы несинхронной помехи усиливаются усилителем модулирующей частоты и додаются на синхронный детектор. С синхронного детектора видеоимпульсы несинхронной помехи положительной полярности через выходной каскад Л10а подаются на каскад выделения помехи Л10б. С каскада выделения помехи импульсы несинхронной помехи поступают на схему компенсаций, на сетку Л5б.

На управляющую сетку Л5а через линию задержки поступают эхо-сигналы и несинхронные помехи. В момент поступления на сетку импульсов несинхронной помехи лампа Л5а закрывается за счет того, что открывается Л5б импульсом несинхронной помехи, поступающим с каскада выделения помехи. В результате на анодной нагрузке Л5а выделяется только эхо-сигналы, а сигналы несинхронной помехи компенсируются.

С выхода схемы компенсации эхо-сигналы амплитудного канала, защищенного от несинхронных импульсных помех, через переключатель РОД РАБОТЫ в положении I и усилитель-инвертор, поступают на коммутатор каналов. Амплитуда выходных импульсов регулируется шлицем КОМЕНСАЦ.

Коммутатор каналов и последующая схема работают так же, как и при роде работы II.

Таким образом, при установке переключателя РОД РАБОТЫ, в положение I на экраны индикаторов в пределах стробируемых зон подаются сигналы когерентного канала, защищенного от пассивных помех, а вне этих зон сигналы, амплитудного канала, защищенного от несинхронных импульсных помех.