- •2. Необходимость борьбы с недостатками речи и результативность логопедической работы

- •3. Речь и ее механизмы (в логопедическом плане

- •4. Основы этиологии речевых расстройств

- •5. Основы методики исследования недостатков речи и факторов, породивших их

- •6. Основы частных методик логопедии

- •Профилактика речевых расстройств

- •I. Косноязычие

- •1. Общее учение о косноязычии 1

- •2. Методика воспитания нормального произношения у косноязычных

- •1). Открытая гнусавость!.

- •3. Медицинские мероприятия, содействующие логопедической работе с косноязычными

- •II. Расстройства ритма и темпа речи.

- •1. Заикание

- •1) Краткая характеристика наиболее распространённых ранее методов устранения заикания.

- •4) Особенности занятий с детьми школьного возраста (I–VII кл.).

- •2. Заикоподобные расстройства речи.

- •1. Афтонгия.

- •3. Ускоренная речь.

- •4. Замедленная речь.

- •III. Речевые расстройства на почве органических нарушений коры головного мозга.

- •1. Афазия

- •2. Алалия.

- •IV. Недостатки голоса.

- •4. Фонастения.

- •5. Афония и дисфония.

- •V. Расстройства речи и голоса в случае психогенных травм при органически здоровом мозге.

- •VI. Особенности речевых недостатков и логопедической работы у умственноотсталых и слепых детей.

- •VII. Организация логопедической работы. 1. Работа школьного логопедического пункта 1.

- •3. Организация массовой логопедической помощи населению в ссср.

- •1. Предмет, методы, цели и задачи логопедии

- •III. Речевые расстройства на почве органических нарушений коры головного мозга

- •V. Расстройства речи и голоса в случае психогенных травм при органи-

- •VI. Особенности речевых недостатков и логопедической работы у ум-ственноотсталых и слепых детей

- •VII. Организация логопедической работы

2. Алалия.

Алалия –это центрального происхождения немота детей, никогда внятно не говоривших, при наличии у них достаточных для развития речи интеллекта, элементарного слухового анализа и синтеза и периферического артикуляторного аппарата.

Нередко эта немота задерживается до 5- и даже 8–11-летнего возраста. Ребёнок или молчит, или издаёт нечленораздельные лепетные и эмоциональные звуки и звукосочетания. Иногда он произносит несколько лепетных, непонятных для посторонних слов, иногда же некоторые слова автоматически повторяет (эхо-лалия), не понимая ни своей, ни чужой речи.

На первоначальной стадии развития устной речи алалика словарь его крайне беден, речь аграмматична и поэтому мало понятна.

Письменная речь алаликов в общем повторяет недочёты устной речи. Но нередко наблюдается, что более плохо говорящие дети из-за болезненного переживания своего дефекта часто пишут лучше, чем говорят.

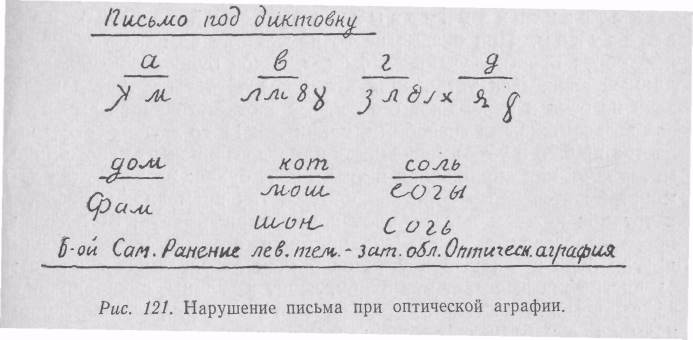

Этому содействует более спокойная обстановка письма, позволяющая больше подумать. В основе дисграфий прежде всего лежат дефекты устной речи, а затем, Нарушения иных механизмов письма.

Чтение даётся очень трудно, так как нарушен звуковой анализ слова.

Алалики, как правило, отстают от нормы как в физическом, так и в умственном развитии, но интеллектуальная их отсталость отлична от отсталости олигофренов. С развитием речи умственная отсталость обычно исчезает или резко снижается. Дефекты центральной нервной системы, наряду с нарушением речи, отчасти в силу последнего, вызывают задержку развития многих сторон личности ребёнка и последующее своеобразие в развитии мышления, характера, отношений и т. п.

Невозможность говорить не только задерживает умственное развитие ребёнка (он не получает через общение речью знаний от окружающих, из книг и от обучения), но порождает у него тяжёлые психические переживания своего дефекта, повышенную тормозимость, раздражительность, замкнутость, рассеянность. Нередко эти особенности ведут к нежеланию алалика разговаривать с окружающими, с логопедом, с учителем. Всё это требует особенно внимательного и терпеливого подхода к алалику со стороны логопеда. Снятие психических наслоений, заторможенности – первейшая задача логопеда и необходимейшая предпосылка успеха.

Мимико-жестикуляторная речь, которой алалики пользуются в период полного отсутствия словесной речи, в дальнейшем или развивается при усиленном росте интеллекта и отставании от него словесной речи, или спадает, уступая устной речи и затормаживаясь под влиянием педагога. Живые активные алалики шире, чем пассивные, пользуются этой речью. Ею усиленно пользуются и тугоухие алалики, но при достаточно развитой устной речи они пользуются слухом до последней возможности (Преображенский).

Наши наблюдения показали, что вообще поражения периферического слуха не являются ведущим фактором в расстройстве речи у алаликов.

Дифференцированный диагноз. Алалии нередко смешиваются с целым рядом сходных форм детской н-емоты или резкой задержки в развитии речи, имеющих разный характер и разное происхождение. Возможно несколько подобных случаев: 1) немота при полной периферической глухоте (глухонемота); 2) резко задержанная речь при тяжёлой ранней тугоухости; 3) немота на почве тяжёлого слабоумия; 4) немота из-за тяжёлых нервно-психических травм; 5) немота, вызванная истощающей болезнью; 6) немота социально-психологического происхождения: негативизм к речевому общению с окружающими, иногда истерического характера, длительное пребывание среди нгговорящих, например в семье глухонемых родителей; 7) немота или резко ограниченное развитиеречи вследствие грубых нарушений органов артикуляции (обширная расщелина нёба, паралич языка, аденоидные разращения и т. п.). Такие нарушения вызывают или невозможность произношения, или отказ от попыток говорить из-за трудности речевого акта; 8) немота при запоздалой, медленно развивающейся речи.

• Симптомы, отличающие алалию от глухонемоты:

1) наличие модулированного, с интонациями крика, лепета;

2) в возрасте 1–3 месяцев реакция на звуки (проявление нормального слуха); то же и в последующие годы, даже при непонимании речи.

3) появляющаяся мимико-жестикуляторная речь сопровождается выкриками, голосоиздаванием.

У глухонемого указанные признаки отсутствуют.

Симптомы, отличающие алаликов от детей с тяжёлой тугоухостью:

1) нормальный или нерезко сниженный элементарный слух;

2) звонкий голос (у тугоухого приглушённый);

3) полное отсутствие речи (у тугоухого лепетная или искажённая речь);

4) не повторяет слов (тугоухий повторяет), вообще не реагирует на звуки речи (сенсорный алалик).

Отличие от умственноотсталых: алалики понимают и выполняют всякого рода задания, сделанные жестом или пантомимой, хорошо ориентируются в быту. Но умственноотсталые, уступая алалику в этом, понимают речь, говорят и могут подражать словам.

Отличие от запоздалой речи: резко отклоняется в своём развитии от нормы; иногда речь навсегда остаётся неполноценной, тогда как у детей с запоздалой речью последняя развивается в обычном плане, но позже появляется и вначале медленно развивается.

Отличие от немоты социального происхождения: при изменении социальной обстановки у немого ребёнка начинает развиваться речь, тогда как алалику эта перемена не помогает.

Отличие от афазий: не наблюдается распада воспроизводимых слов и фраз, часто встречается снижение элементарного слуха, которым притом алалики не всегда умело пользуются. Ошибки в устной речи скорее похожи на ошибки маленьких детей, у афазиков они более своеобразны, у них часты сохранные речевые стереотипы (до немоты была речь), эмболо-фразия и т. п.

Причины алалии. 1. Недоразвитие мозговых систем, участвующих в формировании импрессивной и экспрессивной речи (задержки в развитии или аномалийное развитие).

2. Дефекты в развитии фонематического слуха, вследствие чего звуки речи совсем не улавливаются или же улавливаются недостаточно полно и точно.

3. Дефекты пространственных восприятий, затрудняющие зрительное подражание артикуляциям и формирование ранних возможностей осмысленных восприятий предметов; дети не узнают их и их изображений (картинок), не различают формы, цвета.

4. Ограниченность, до полного отсутствия языковых обобщений, отвлечений.

5. Недостаточность в мотивационной сфере. Дети недостаточно активны, с вялой аффективной направленностью, с неустойчивым, патологически истощённым вниманием, с ослабленной волей. Всё это ведёт к вялости речевых восприятий.

Нарушения указанных механизмов речи вызываются поражением мозга внутриутробным энцефалитом, иногда осложнением после менингита (Витторфт), неблагоприятными внутриутробными условиями развития, тяжёлыми родами, дорече-выми травмами головы, детскими болезнями с осложнением на мозг, детскими параличами, рахитом, врождёнными отягощениями (неполноценность речевых механизмов, психические и нервные заболевания, алкоголизм родителей). Всё это может вызвать нарушение развития речевых систем в мозгу.

Чем раньше происходит заболевание, тем обширнее нарушение речи, так как всё дальнейшее развитие мозга идёт анома-лийно (задерживается миэлинизация нервных волокон). Чем ограниченнее локализация поражения, тем успешнее развитие речи.

В вопросе о причинах алалии в буржуазной литературе много неясного и противоречивого.

Ряд авторов полностью отвергает эту форму расстройства речи. Одни относят её к афазии, не отличая от афазии взрослых, другие же смешивают её с тяжёлой степенью ранней тугоухости, третьи видят в ней лишь нарушение центрального слуха, четвёртые называют её афазией развития, что приближается к излагаемой трактовке алалии. Но так как при алалии мы имеем системное недоразвитие, врождённое или на почве заболевания мозга до появления речи, а при афазии – поражение после появления речи, т. е. после образования в мозгу 2-й сигнальной системы, то эти формы должны различаться.

Характер этих поражений принципиально различен ввиду слабого развития мозговых динамических локализаций у детей доречевого возраста и чрезвычайной лабильности их мозга, что и делает нарушения их речи более диффузными, недифференцированными. Богданов-Березовский в своё время не без основания отрицал очаговую природу алалии.

Вследствие слабой дифференцированности мозга в раннем возрасте различаются только две основные формы алалии: сенсорная и моторная.

Практика и теория показали, что вполне чистых форм алалий (сенсорной или моторной) не наблюдается – обычны сенсо-моторные формы алалии. Но частое преобладание той или иной формы сказывается настолько чётко, что даёт нам право для большей ясности изложения и дифференцированного методического подхода говорить о каждой из этих форм отдельно.

Постановка диагноза алалии–дело трудное. Легче отдифференцировать её (особенно моторную алалию) от сходных форм речевых нарушений у детей школьного возраста. В младшем же возрасте дифференциальный диагноз представляет значительные трудности и требует большой опытности логопеда и врача, а также и времени,

а) Сенсорная алалия.

При наличии сохранного элементарного звука ребёнок не понимает обращенной к нему словесной речи. Причина: на почве травмы и болезней коры мозга в нём не отдифференцировались системы, воспринимающие речь, или же недостаточно тонко развились слухо-речевые дифференцировки в акустическом аппарате речи (в височной области).

Основные симптомы этой формы алалии – нарушенный фонематический слух, плохое внимание и память на устную речь (не развиваются из-за непонимания словесной речи). В результате этого – неустойчивость, расплывчатость фонематических образов.

У сенсорных алаликов почти всегда в той или иной мере нарушен элементарный слух, а в связи с этим нередко наблюдается неустойчивость слухового внимания и колебания в состоянии самого слуха. Всё это затрудняет восприятие звучащей речи окружающих.

Исследования физиологических лабораторий показали, что при сенсорной алалии нарушено образование положительных и тормозных условных связей специально на звуковые раздражители, т. е. задержка развития сенсорной речи обусловлена патологическим состоянием звукового анализатора.

Моторное развитие сенсориков в общем удовлетворительное, нередко хорошее.

Т а н я И. 9 лет.

Кроме падения матери иа 8-м месяце беременности, не имевшего видимых последствий, никаких отрицательных показаний нет. С 2 лет Таня стала ходить и произносить первые слова «папа» и «мама». На этом развитие речи прекратилось. На 8-м году появился громкий лепет, реагировала только на громкий окрик, резличала плач ребёнка, звон будильника, звуки радио.

При исследовании в 9 лет установлено:

1) Нечёткие симптомы органического пораженная центральной нервной системы (нечёткое косоглазие справа, отклонение языка влево, левшество и др.).

2) Отсутствие импрессивной и экспрессивной речи, повторение слов без понимания их (карандаш – кота, ножницы – нодни и т. п.).

3) Слышала речь средней громкости на 4 м, на шёпот не реагировала. Девочка была принята в I класс сенсорных алаликов. Через 4 месяца

занятий без слуховой аппаратуры она стала более точно повторять слова: шайка – шапа, шака, кукла – кука и т. п., научилась легко дифференцировать по слуху сочетания из двух и даже трёх гласных, улавливала шёпотный звук ш и своё имя на 6 ж. Но эти реакции отличались патологичностью: они были неустойчивы и зависели от разнообразных изменений звукового раздражителя (силы, тона, тембра и т. д.).

В отличие от тугоухих у Тани 1) резко западала память на слова – при ежедневном в течение четырёх месяцев повторении названий частей тела она их не усвоила; 2) правильно повторяя слова, не соотносила их с соответствующими предметами (не узнавала их), но самостоятельно могла назвать их; 3) слуховые дифференцировки воспитываются у неё легко, но слова не запоминаются; 4) чрезвычайная неустойчивость реакций на вполне доступные для её восприятия слуховые раздражители. (Из наблюдений В. К. О р ф л н с к о й.)

Володя К- 12 лет, ученик Ш класса.

В результате патологических родов ребёнок родился в тяжёлой асфиксии. Применялось продолжительное время искусственное дыхание. Раннее развитие ребёнка крайне замедленное. Ходить стал после двух лет. Речь не развивалась при наличии нормального слуха и интеллекта. Имеются симптомы органического поражения центральной нервной системы с явлением левостороннего пареза конечностей в результате перенесённого травматического при-родового энцефалита- 9 лет поступил в I класс сенсорных алаликов. Речь (в марте 1949 г.) аграмматичная, дизартричная, произношение совершенно невнятное. Понимание речи резко ограничено. ЛОР-органы – без патологических отклонений. Слух–сохранён; зрение снижено, что нередко наблюдается при сенсорной алалии.

На втором году обучения самостоятельная речь относительно богатая. Может самостоятельно строить предложения. Говорит тихо, но достаточно внятно, хотя иногда в речи переходит на бормотаяье. Понимает хорошо 'проработанный, знакомый, усвоенный словарь.

Успеваемость в классе удовлетворительная.

(По материалам Ю. Б. Эпштейн.)

Сенсорные алалики легче, чем моторные, повторяют по подражанию звуки и слова, чаще их произносят. Нередки случаи неожиданного возникновения речи, хотя и без осознания её содержания, после чего произнесённое пропадает. Например, один из учеников I класса во время урока совершенно отчётливо безотносительно к ситуации произнес: «Это полное безобразие». Но как ни добивалась изумлённая учительница повторения сказанного, оно кануло в вечность. В этом случае ярко проявилась способность сенсорного алалика к произношению, хотя и рефлекторному (в данном случае ненамеренному и неосознанному).

Диагностирование сенсорных алаликов очень трудно, особенно в дошкольном возрасте. Чистые формы сенсорной алалии (при нормальном слухе полное непонимание речи) встречаются, по наблюдениям Трауготт, редко и их не трудно установить. Но непонимание речи в той или иной мере и другие симптомы этой алалии (плохое слуховое внимание, мерцающее непостоянство слуха, медленное усвоение речи со слуха и пр.) часто ошибочно связываются с тугоухостью и глухотой, ещё чаще – с олигофренией. В этих случаях диагноз становится крайне затруднённым; требуется длительное наблюдение уже в педагогическом процессе.

Существование сенсорной алалии до настоящего времени не всеми признаётся. Одни относят её к афазии, не отличая от афазии взрослых, другие же смешивают её с тяжёлой степенью ранней тугоухости, третьи видят в ней лишь нарушение центрального слуха.

Наши наблюдения, практика и данные других специалистов опровергают эти мнения.

б) Моторная алалия.

Ребёнок в общем своевременно начинает понимать чужую речь, но сам не говорит. В какой-то степени, чаще относительно незначительной, а иногда и в резкой форме наблюдается и непонимание речи. Особенно затруднено понимание некоторых слов, выражений, оборотов и более сложной связной речи, вполне доступных нормальным сверстникам алалика.

Одной из причин этого, особенно в старшем возрасте, помимо поражений центральной нервной системы, служит невозможность алалика вследствие немоты спросить о смысле непонятного слова, и оно остаётся неправильно воспринятым и не исправляется окружающими. Обогащение его импрессивной речью протекает в крайне ограниченных рамках, так как с ним мало разговаривают, полагая, что речь недоступна ему или что он многого не поймёт или исказит смысл слышимого.

По имеющимся данным (Трауготт и др.), понимание речи и моторных алаликов только, примерно, в 10% случаев плохое, в 20% –сниженное, а в 70% –нормальное. В соответствии с этими данными находится интеллектуальное развитие, резко сниженное, примерно, у одного из четырёх моторных алаликов. У некоторых сильно нарушена моторная речевая подражательность–не могут повторять слов тогда, когда уже научились самостоятельно кое-что говорить.

При моторной алалии нарушены дифференциации кинестетических раздражителей и имеется ряд особенностей условных двигательных реакций, т. е. задержка развития эффекторной речи обусловлена неполноценностью двигательного анализатора. Типичными для первоначальной стадии моторной алалии являются молчаливость ребёнка, нежелание его говорить даже при наличии некоторых возможностей к этому (есть некоторые слова, фразы). Такая заторможенность вызывается трудностью речевого процесса, тяжёлыми психическими переживаниями своей неполноценности.

Диагноз моторной алалии строится на следующих ведущих симптомах её:

1) резкое нарушение подражания устной речи (отсутствие артикулированной речи);

2) повторение одного и того же звука, слога нормально (а-а-а; бо-бо-бо), но звукосочетания нарушены: вместо ау повторяет-уа, уу и т. п.;

3) чем развитее мимико-жестикуляторная речь, тем больше указаний на моторную алалию (мышление речевое достаточно сохранено).

Причины. Врождённая или рано (в доречевой период) приобретённая неполноценность и аномалийное развитие двигательных речевых систем на почве их поражения болезнью, физической травмой, интоксикацией или вследствие задержки развития дифференцировок в двигательных центральных аппаратах речи.

Нередко звукоподражание (повторение) нарушено у алалика недостаточной связью двигательных речевых систем с рецептор-ными– так называемые проводниковые нарушения. Загруднения же в самостоятельном произношении объясняются слабостью следов от воспринимаемых звуков в двигательно-речевой системе мозга или слабостью связей этой системы с другими, афферентными системами (акустической, оптической и др.). В результате всего этого у моторного алалика нарушен динамический артикуляторный стереотип при иногда грубых нарушениях в элементарно-двигательной области (расстройство общей моторики, в частности в области органов речи).

П. 11 лет. Ученик первого логопедического класса при бывшем Институте глухонемых. У родителей по обеим линиям алкоголизм, у отца – косоглазие. Старшие 6 братьев и сестра здоровы, без дефектов речи.

Начал ходить в 1 год; энурез до 8 лет. Тяжёлых заболеваний не было. Слух вполне нормальный. Интеллект хороший, понимание речи нормальное. Сам не говорил, издавал лишь лепетные звуки.

При поступлении в школу (10 лет): отсталая моторика как общая, так и речевая (лицо, язык), отсталая двигательная ритмика, интеллект для данного возраста несколько сниженный; достаточно хорошее понимание речи, удовлетворительное, но очень дизартричное повторение её, самостоятельная речь – непонятный лепет; говорил мало и неохотно. Отмечены мозжечковые левосторонние симптомы.

В процессе обучения в первом классе дал хорошее продвижение: быстро научился хорошо читать (дизартрично) и писать (с ошибками). Речь стала заметно развиваться.

Образцы речи 19 ноября 1936 г.: мама, папа, баба, кот, мяга (мячик)", малаки (самовар), папа шитая гиаке (папа читает газету), баба га э ки э тяги (баба ставит посуду в шкаф) и т. д.

27 апреля 1937 г.: Папа читает газету, бабушка убирает посуду и т. п. (словарь проработан в классе).

Моторик вследствие нечёткости артикуляторного стереотипа и при наличии удовлетворительного слухового стереотипа слова долго и напряжённо добивается произнесения его: кыша, киття, коття вместо кошка. Иногда он предварительно шепчет слова, как бы прислушиваясь к слуховому образу слова.

В моторной алалии различаются следующие формы (по В. К. Орфинской).

1. Полное отсутствие экспрессивной речи из-за невозможности производить речевые и общие движения (апраксия) и грубое нарушение фонематического анализа. При такой форме нарушения одни из алаликов, владея произнесением отдельных звуков и слов, затрудняются соединить даже два гласных звука или два слова в одно целое. Другие же не могут ии произнести отдельные звуки, ни повторить их, ни воспроизвести самый простой контур слова.

При этой форме алалии легче компенсируется нарушение фонематического слуха, чем произношения.

2. Избирательно более или менее резкое недоразвитие им-прессивной речи при относительно хорошем понимании речи. Пример речи: Киська бах мама нане («кошка прыгнула со стола и уронила лампу»). Затруднено сочетание звуков, переключение с артикуляции на артикуляцию. Избирательно нарушен и фонематический анализ. Апраксия отсутствует.

3. В основе алалии лежит тяжёлое агностико-апраксическое расстройство: плохое выполнение движения по заданному направлению (перед зеркалом лучше); плохое установление пространственных соотношений между предметами. Экспрессивная речь у большинства детей этой группы полностью отсутствует. Резко нарушено понимание речи. Аграмматизмы.

У некоторых алаликов при наличии расстройств зрительного анализатора наблюдаются пространственные нарушения (не выделяются элементы виденного целого или не располагаются в должном месте и т. п.). В этом случае плохо усваиваются локальные предлоги («на», «под», «в» и др.).

У иных алаликов проявляются более элементарные зрительные агнозии, затрудняющие формирование представлений и понятий, составляющих содержание слов.

При каждой из перечисленных форм алалии требуются особые методические подходы и приёмы: опираясь на сохранное, постепенно развивать нарушенное.

Например, при наличии пространственных нарушений с закрытыми глазами производятся пассивные движения или ощупываются контурные рисунки, буквы, а также предметы, а затем это же проделывается с открытыми глазами, после чего зарисовывается. Проводится специальный анализ сложных зрительных комплексов.

Речь алалика в момент поступления в детский сад или в школу.

1. Слова упрощены по типу речи маленьких детей (мо – молоко, тул – стул).

2. Слоги 'повторяет, но слить их в слово, т. е. повторить целое слово не может (нет двигательного стереотипа слова): о-ло, де-ло, ло – одеяло. Часты недоговорки, перестановки и т. п.

3. Своеобразное заикание, как стадия развития речи, довольно часто возникает то одновременно с появлением речи, то несколько позже – при овладении фразой. Иногда оно держится всё время, иногда же постепенно исчезает.

4. Часты резкое нарушение мелодии речи, темпа, ритма, скандирование с затяжкой слогов или отрывистое произнесение слов в предложении.

5. Фонетические и грамматические нарушения (косноязычие, гнусавость, грубый голос, аграмматизмы).

6. Наблюдающиеся западения понимания нередко носят вторичный характер. Это происходит:

1) в результате непривычки слушать (с алаликом мало говорят) и быстрого поэтому утомления;

2) от непривычки слушать сложную речь (обычно с ним говорят примитивным языком); вторичные сенсорные нарушения сравнительно легко изживаются в результате воспитывающего речевого обучения.

7. Наличие своеобразной экспрессивной речи: алалик всегда кое-что говорит, но не умеет в нужном случае употреблять усвоенные слова (инертный словарь), слово лучше воспроизводится с опорой на видимое содержание его (предмет), чем по памяти. Молчание в этом случае или ответ жестом (вместо известного уже слова) нельзя относить к негативизму или упрямству ала-лика,– это результат его речевой инвалидности. Нередко такая речевая заторможенность обусловлена стеснительностью, застенчивостью: дети отлично сознают свой дефект и не хотят обнаружить свою несостоятельность (ср. заикающихся, глухонемых, косноязычных).

Личность моторного алалик а. Это большей частью психофизически неполноценные дети. Вследствие поражения центральной нервной системы, лишения возможности нормального общения с окружением, трудности речевого акта, нередко неправильного отношения окружающих у алаликов развиваются многие отрицательные черты характера. Они или чрезмерно возбуждены или заторможены; иные до болезненности чувствительны, обидчивы, плаксивы; другие упрямы, угрюмы, вспыльчивы, часто с резкими переходами в настроении, неуклюжи, медленно овладевают двигательными навыками, не активны, вялы как в движениях, так и в мышлении, плохо переключаются на другие движения и мысли, не инициативны, не изобретательны, консервативны. В своей деятельности требуют систематической стимуляции (понуканий). Такая психофизическая пассивность, равнодушие ко всему придают им вид более отсталых, чем это имеется на самом деле (Т р а у г о т т).

Сенсорно-моторная алалия. Ребёнок при такой алалии лишён и импрессивной, и экспрессивной речи. Причина– обширное поражение мозга, распространившееся непосредственно или в форме диашиза на сенсорные и моторные речевые зоны. Как правило, одна из форм речи нарушена слабее другой. Названная алалия встречается реже дифференцированных алалий.

Алалик и, смежные с олигофренами. Здесь различаются два случая: моторная алалия как самостоятельная категория в сочетании с олигофренией и резкое недоразвитие речи на почве олигофрении, что уже не является алалией в собственном смысле этого слова (иные механизмы). Диагносцирование этих нарушений очень трудно и требует длительного педагогического наблюдения. Лишь при резком проявлении расстройств экспрессивной речи при удовлетворительной импрессивной речи можно ставить диагноз моторной алалии,

6) Обследование речи у алаликов и афазиков и работа с ними.

Обследование представляет большие трудности. Ответственным моментом является установление диагноза.

Основные моменты обследования неговорящего ребёнка:

1. Проверка слуха (врач).

2. Выяснение понимания речи (слов и связной речи).

3. Выяснение состояния самостоятельной речи (наблюдение в естественной обстановке и прямое задание о чём-нибудь рассказать связно или по вопросам).

4. Проверка звукопроизношения (сопряжённо, преимущественно отражённо): гласные, согласные звуки, изолированно и в сочетаниях (ау, ба, аб), и отдельные короткие привычные слова (мама и т. п.).

5. Проверка моторики общей и речевой.

6. Наблюдение над общим поведением ребёнка, над его сообразительностью (поручения закрыть дверь, принести что-нибудь и т. п.).

Прежде всего надо отличить случай алалии от глухонемоты, а затем от других смежных нарушений речи.

Расспросы родителей и непосредственные наблюдения над ребёнком особенно важны и часто приводят к более правильным заключениям, чем специальные исследования слуха. Кроме того, слух исследуется аппаратами и методом условных рефлексов: например, шёпотом произносится имя ребёнка и показывается конфета, к которой он подходит и получает её; затем он подходит лишь при одном произнесении своего имени (конфету не показывают) ; при этом голос то повышается, то понижается, что даёт возможность установить остроту слуха и отдифференцировать алалика от тугоухого.

Речь исследуется при помощи картинок, игрушек и т. п. Выясняется: а) понимает ли ребёнок вообще звуковую речь; б) понимает ли он мимико-жестикуляторную речь; в) соответствует ли понимание речи его умственному развитию; г) понимает ли он свою речь, если таковая в какой-либо степени имеется; делается характеристика её. Затем исследуется отражённая речь (повторение слогов, отдельных звуков в наиболее лёгких и более трудных их формах).

Так как приходится иметь дело с маленькими детьми, всю методику обследования следует приспособить к их возрастным психическим особенностям (стеснительность, робость в новой обстановке, негативизм). Для предупреждения негативизма со стороны алалика-новичка рекомендуется сначала в его присутствии обследовать ребёнка, уже привыкшего к обследованию. Ребёнка помещают в естественную для него обстановку, где много игрушек, кукол. С ним обязательно должна быть мать или кто-либо из близких ему людей. Мать, а затем и исследователь, Когда ребёнок уже несколько привыкнет к нему, говорят с ребёнком, расспрашивая о чём-либо близком, понятном и интересном ему – об игрушках, о его комнате, о матери, братьях и т. п., дают исключительно словами лёгкие задания (дай куклу, положи её в кровать, подойди к маме и т. п.). Вопросы должны быть короткие, простые, на которые ребёнок мог бы ответить словами да, нет или кивком головы. Не следует показывать, что его ответы иногда непонятны, чтобы «не обескуражить» его, как тонко подмечает Трауготт.

Проводится простенькая речевая игра. Логопед (мать, педагог) говорит: собачка лает, а дитя: ау-ау и т. п.

Ребёнку или сверстникам в его присутствии эмоционально рассказывают и задают вопросы по книжке с яркими и понятными картинками или же организуют с ним или другими детьми простенькую игру, сопровождающуюся речью. В этой ситуации, увлечённый картинками или игрой, ребёнок может обнаружить возможность говорить и понимать, умение слушать, обнаружить имеющийся у него словарь импрессивной и экспрессивной речи.

Если ребёнок не реагирует на звуковую речь (нужно тщательно избегать при этом мимики и жеста, по возможности не смотреть на ребёнка во время речи, прикрывать своё лицо и т. п.), то для установления наличия слуха надо ещё проверить интеллект. Дело в том, что умственноотсталый ребёнок может слышать речь, но не понимать её. Для этого всё проделываемое звуковой речью, если на неё нет ответных реакций, повторяется сразу же мимико-жестикуляторной речью: глухие, но с нормальным интеллектом, а также и алалики тотчас всё выполняют, а имбецилы, идиоты по-прежнему не реагируют или дают неадекватную реакцию.

Особенно трудно диагностировать сенсорную алалию. Если ребёнок не реагирует на словесную речь, ему обязательно предлагают повторять звуки, слоги, слова, короткие фразы. Если алалик повторяет речь, хотя и не понимает её, не различает интонаций, но умственно проявляет себя нормально,– перед нами сенсорный алалик.

Общее умственное развитие определяется выполнением заданий, соответствующих возрасту детей; сенсорным алаликом эти задания передаются исключительно мимикой и жестами. Но при умеренных степенях слабоумия установить эту дифференцировку значительно труднее, так как ребёнок реагирует на воздействия социальной среды, но недостаточно чётко. Полагаться на мнения родителей в оценке ума их детей нельзя – их оценка обычно преувеличена в положительную сторону.

Трудно установить у алаликов умеренную тугоухость. В таких случаях детей берут под контроль на определённый срок; в процессе педагогической работы устанавливается окончательный диагноз.

Движения Языка и лица проверяются не подражательно, а устанавливаются во время еды (дают съесть печенье и т. п.), полоскания рта, надувания пузыря и т. п. Моторика (мелкие движения) выясняется на выполнении заданий: раздеться, одеться, застегнуть пуговицы, завязать узелок, отрезать ножницами полоску бумаги, обвести карандашом какую-либо фигуру и т. п. Крупные движения определяются по ходьбе, бегу, прыганию на одной ножке, бросанию мяча одной и двумя руками и т. д.

Как уже отмечено, во всех случаях алалии неизбежно известное снижение интеллекта, который не может нормально развиваться без речи, да и выпадение значительных участков коры большого мозга не может не отразиться на работе всего мозга в целом – материальном субстрате нашего мышления.

По этой причине очень трудно ставить диагноз и предсказание у неговорящих детей. Наиболее благоприятным для диагностирования является шестилетний возраст.

Вот почему, помимо неврологического и логопедического обследований, для правильного решения вопроса необходимо ещё длительное наблюдение за продвижением в учёбе.

Обучение алалик а. Систематическое обучение речи начинается на 4–5-м году. В зависимости от формы алалии и её степени строится методика воспитания у алалика речи. Наиболее трудными в этом отношении являются алалики-сенсорики, в подавляющем большинстве своём с задержанным развитием интеллекта, явлением отчасти вторичным. Самым важным и тяжёлым моментом является возбуждение у такого алалика потребности в речи, активизация её. Поэтому всякие специфические речевые упражнения не приносят здесь существенной пользы, а неумело применяемые даже могут повредить, затормозив ещё более проявление речевой функции. Здесь необходимы время и общая крайне терпеливая и умелая воспитательная работа по специальной методике. В общем же у алаликов ярко проявляется тенденция к развитию речи и мышления.

Воспитание речи у сенсорных алаликов. Так как у алаликов наблюдается ослабленная работа мозга в его речевых системах, то в основе занятий по воспитанию речи лежит принцип: давать посильную и лишь постепенно увеличиваемую речевую нагрузку. Вначале воспитываются коротенькие, чёткие и лёгкие по звуковому составу слова, бытового и игрового содержания. С первых же слов надо их давать в форме предложений, хотя бы одно- или двухсловных.

Работа с сенсорными алаликами сначала ведётся с значительным участием зрительного анализатора, в разговоре с ними наряду с словесной речью ограниченно пользуются мимикой и жестом, чтобы всё было понятно ребёнку. Затем, когда контакт в отношении понимания установился, воспитываются прочные связи между одинаково произносимыми звуковыми комплексами-словами и данными предметами или действиями, с обязательным для осмысления указанием мимикой или жестом на объекты речи.

Основной принцип работы: чем многочисленнее и разнообразнее связи слова с предметом, тем прочнее они, тем скорее идёт усвоение речи. Вся работа ведётся на интересе, для чего её возможно больше разнообразят, вводят игры, инсценировки, увязывают речь с домашней жизнью, избегают утомления. Считывание изученных слов с губ тоже содействует пониманию их содержания и усвоению артикуляции.

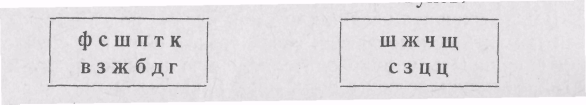

На первых порах следует избегать говорить с алаликом словами с трудными для слуха звукосочетаниями: ств, кт, тв и т. п. Наиболее лёгкой формой сочетания является гласный плюс гласный или согласный (ау, аи, ам), согласный плюс гласный (ма, ба, ка, та, на; из них: мама, папа, Катя и т. п.). При этом прежде берутся согласные губные, затем другие смычные и про-торные. Надо помнить, что зрение помогает слуху. Первоначальная речь ребёнка будет состоять из одно-, двухсложных слов фраз. Ни в коем случае нельзя требовать от ребёнка точного произношения целого слова – это может вызвать у него негативизм.

Вместе с тем при обучении сенсорных алаликов следует наблюдать за тем, чтобы определённое звукосочетание-слово всегда связывалось с одним и тем же предметом или действием. Иначе не сможет выработаться определённая речевая сигнальность, так как ребёнок один и тот же звуковой комплекс будет употреблять для обозначения разных предметов и явлений.

Нельзя переходить к новым словам, пока не будет достаточно прочно усвоен уже имеющийся словарь.

Наконец, нужно создать такие условия, которые благоприятствовали бы именно выявлению у ребёнка звукопроизноси-тельной и погашению мимико-жестикуляторной речи.

Приведём образец такого обучения. Ребёнок тянется к конфетке, пантомимически выражая своё желание получить её. Мы должны некоторое время выждать; если ребёнок всё же продолжает немую сцену, мы произносим сами: «конфета». Если ребёнок повторил это слово, хотя бы искажённо – цель его и наша достигнута, и конфета переходит в его руки. Если же звукопро-изношение не дано или сказаны не те слова, то, несмотря на это, повторив медленно, громко и отчётливо раз уже сказанное нами, мы, с улыбкой повторяя это слово, конфету даём. Ошибочно было бы не удовлетворить желания ребёнка – этим мы не только не утвердим связи между словом и предметом, но даже погасим её, если она уже имелась, но почему-то не проявилась. Также следует в данном случае остерегаться растягивать время между просьбой и её удовлетворением: во-первых, при этих условиях затрудняется или совсем не устанавливается связь между предметом и его названием, во-вторых, накапливающееся при виде конфеты возбуждение может дать взрыв в форме плача, истерики, негативизма и т. п.

Случается, что у ребёнка на короткое время (на час, на день) неожиданно появляется понимание речи – некоторых слов, фраз, но на следующий день пробудившиеся способности к речи снова исчезают. Бывает, что такие слова, особенно, если они закреплены логопедом в произношении, хорошо сохраняются. Лишь в крайне редких случаях понимание речи развивается самостоятельно.

Вместе с обогащением словаря у ребёнка постепенно воспитывается и грамматический строй речи. Обучение грамматическим формам – важный вид работы. Одновременно с развитием понимания сравнительно легко формируется и экспрессивная речь.

Существенным в этих занятиях является развитие фонематического слуха, для чего пользуются картинками, в названиях которых имеются одинаковые звуки (сперва в начале слова, затем в конце и, наконец, в середине его). Далее используются также по картинкам слова-паронимы, применяются разнообразные, доступные ребёнку приёмы звукового и слогового анализа слова (игра в слова и т. п.).

Письмо строится на устной речи, как опора для лучшего запоминания и понимания её. Обучение письму, овладение разрезной азбукой используются для более дифференцированного развития фонематического слуха (сопоставление слов со сходными звуками, работа с деформированным текстом и т. п.). В случае нарушений пространственных восприятий, ведётся специальная работа по развитию зрительных дифференцировок.

Необычайно трудно, сложно и продолжительно воспитание речи у описанного типа детей. Умелый подход к делу, изобретательность, обострённая наблюдательность и величайшая терпеливость – вот основные требования, которые мы предъявляем руководителю, будет ли это мать, нянька, педагог или логопед.

Общая схема воспитания и обучения сенсорных алаликов.

А. Развитие речи и мышления.

1. Демонстрируется предмет или действие и громко, отчётливо называется. Алалик повторяет отражённо или сопряжённо.

2. По названию алалик указывает знакомый предмет или выполняет действие. Ошибка указывается словесно или мимически; при неудаче возвращаются к исходному моменту.

3. Алалик сам называет изученные предметы, совершает действие и называет его.

4. Алалик выполняет роль логопеда в отношении своих товарищей. Всё произносимое зарисовывается, вырезается, лепится и т. д.

5. Звуковой анализ слова и анализ фразы с последующим синтезом и усиленным акцентом над развитием фонематического слуха.

6. Усвоение семантики, грамматической структуры речи (слова и предложения).

Б. Сенсорно-моторное воспитание.

1. Воспитание акустических неречевых восприятий.

2. Воспитание зрительных восприятий.

3. Воспитание кинестетических, осязательных, гактильно-зибрационных ощущений, моторики общей и речевой (звукопроизношения).

В. Обучение.

С 5 лет одновременно с развитием речи обучают элементам грамоты, а затем и грамоте, счёту и развивают круг представлений об окружающей ребёнка жизни.

Воспитание речи у моторных алаликов. Постоянно слыша и понимая речь, они стремятся подражать ей. На этом факте строится в основном методика обучения их – методика отражённой речи. В общем же следует придерживаться изложенных выше принципов постепенности в количестве и качестве речевого материала. Одновременно с появлением у них слов, обычно косноязычного характера, проводится коррекция неправильных звуков обыкновенными логопедическими приёмами.

Случай из практики автора показал, что пребывание двух моторных алаликов в группе говорящих детей благотворно подействовало на них: без специальных мероприятий через 3–4 месяца пребывания в детском саду они заговорили, заметно обогатив свой словарь. Этот факт даёт определённое указание на организацию работы с алаликами. Их не следует изолировать от говорящих. Речь сверстников в обычной жизни коллектива – лучший стимул к речи алалика.

Само собой разумеется, что эта работа должна прежде всего органически переплетаться с работой по общему развитию ребёнка. Повседневная жизнь и интерес ребёнка, работа с картинками, в особенности игра и детский труд в условиях детского же коллектива соответствующего развития и не слишком однородного состава, т. е. в котором есть более или менее развитые дети, умеющие говорить,– вот тот основной фон, на котором строится тонкая работа воспитания интеллекта и речи.

Необходимо, чтобы воспроизведение артикуляторных движений для ребёнка было радостно и интересно; это достигается задуванием на бумажку (она летит); надуванием пузырей (развитие речевого дыхания); игрой в медведей или коров с ворчанием и мычанием (постановка звука м); игрой в мушки, комарики, жучки, со звукоподражанием (появляются н, з, с, ш, ж) и т. п.

Заставлять моторного алалика повторять за собой звуки, слоги и слова – значит в большинстве случаев вызвать у него лишь негативизм на речь. Он не может произнести эти звуки, так как не знает соответствующих движений, и в результате вообще перестаёт говорить – понуждения к речи ему опротивели. Появляется своего рода произвольная алалия.

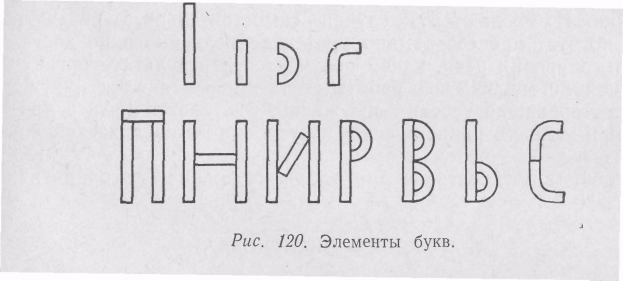

Так как моторные алалики с трудом запоминают нужные артикуляторные движения, то в школьном возрасте полезно применять идеологические обозначения этих движений: а – в виде большого овала, у – в виде маленького кружка и т. д. Полезны рисунки звукоустановок, схематические, но отчётливые. Отыскивание карточек с буквами после их произнесения руководителем, нахождение по данной карточке такой же буквы, составление из этих карточек лёгких слов, связанных с данной картиной,– важнейшие моменты в обучении моторных алаликов.

Лучший эффект в воспитании речи достигается в специальном детском учреждении.

Процесс развития речи у моторных алаликоз. Сначала они пользуются преимущественно мимико-жесгикуляторной речью и полисемантичными, как у маленьких детей, ле-петными словами, наряду с которыми постепенно появляются полуискажённые и правильные слова, а затем и фразы, обычно аграмматичные. Первые предложения часто выражены одним словом, состоящим по обыкновению из одного слога – начального или ударного. В результате дальнейшего развития речи появляется более или менее грамматически оформленная связная речь. Для дошкольников занятия строятся по программе детских садов с максимальным насыщением речью и специальными занятиями.

Появившееся заикание (у моторных алаликов) и аграмматизмы, а при обучении грамоте – дисграфии и дислексии (ошибки в письме держатся упорнее, чем в устной речи) изживаются изложенными далее методами.

Ниже приводится пример первоначальной логопедической работы с моторным алаликом-дошкольником (3,5–4 года) при наличии у него значительного снижения слуха, а в связи с этим и полного неумения пользоваться имеющимся слухсщ (из личного опыта).

Вся работа велась в плане занятий детей в детском саду с использованием следующих приёмов:

1. Коррекция моторики, особенно ручной (самообслуживание, ручной труд, игры, физкультура, ритмическая гимнастика, активное осязание).

2. Воспитание слухового внимания и дифференцированного слуха с предметным соотнесением его. Сюда относятся: выслушивание с исключённым зрением звучаний разных музыкальных и немузыкальных предметов с последующим указанием на них, угадывание их, указание направления звучащего инструмента; игра в жмурки – ловит по звуку, находит спрятанный инструмент после того, как на нём был издан звук, и т. п.; узнавание с выключенным зрением участников игры по типу «Улита, Улита, высунь рога», алалику же произносится только имя или звукоподражание: «му», «ау-ау» и т. п.

3. Воспитание слухового внимания к речи и фонематического слуха. Воспитатель, прикрыв лицо листом бумаги, называл хорошо известные Ване предметы обстановки, игрушки, картинки, а он указывал на них. Иногда воспитатель, уйдя в соседнюю комнату, через дверь просил принести ему то или другое. В таком же духе Ваня раскладывал картинки лото. Во всех случаях выбирались самые лёгкие для слуха слова (короткие, без стечения согласных). Постепенно вводились слова-паронимы: баба– папа, суп – зуб, дом– Том и оппозиционные звуки: ззз (комарик поёт), жж (жуж жужжит), шш (поезд идёт), ссс (водичка течёт из крана–надо показать) и т. п.

Когда присутствовали товарищи Вани, то проводились игры, описанные логопедом О. А. Хейкинен: 1) «Поход за цветами». Воспитатель рассказывает, как дети собирали цветы. При упоминания имени одного из них, тот должен встать и произвести соответствующее действие. Например: «Миша сорвал цветок», «Миша встаёт и срывает цветок». 2) «Выход на парад». Воспитатель за дверью, рассказывает громко и отчётливо, кто ив детей что делает, а они выполняют это. Например: Миша взял ружьё и встал у стола. Петя взял пушку и поставил на стул и т. п.

Во всех случаях развития слуха нельзя показывать свою артикуляцию и смотреть в направлении называемого предмета – по этим признакам дети быстро догадываются, о чём идёт речь.

4. Приучение к слушанию. Рассказывание по красочным интересным картинкам, по игрушкам, делая иногда инсценировки, кукольный театр и т. п.

5. Игры, приучающие слушать и понимать роль и активно участвовать в ней («доктор», «магазин», «обед»). Мать в последнем случае предлагает:

На, Ваня, суп. На хлеб. Лай мне нож и т. п. Ваня в свою очередь: Дай, мама, хлеба и т. п.

Сюда же привлекался и метод поручения, доступного Ване: Дай вилку, мяч и т. п. (принеси). Ваня выполнял, а иногда говорил: На. В дальнейшем шли поручения более сложные (возьми, закрой, открой и т. п.) с последующими вопросами. Что ты принёс? взял? положил?

6. Игры, вызывающие звукоподражание («поезд», «гуси», «лошадки»).

7. Оречевление действий (упал, сел и т. п.). Ваня после подражания произносит сам.

8. Показывание Ваней названных картинок и называние их (сопряжённо, отражённо или самостоятельно).

9. Изучение живых существ с называнием их частей (части тела у человека, у кота, собаки, птицы, стрекозы...).

10. Игры, в которых каждый участвующий произносит соответствующие слова (мяу, ау-ау, га, га, га, пи, пи и т. п.). Можно в эту игру включить соответствующие игрушки.

11. Развитие музыкального слуха и модулированного голоса: сопряжённые песенки, игра на рояле (на каждую клавишу наклеивалась картинка; ударяя по ней, Ваня произносил её название). Впоследствии наклеивались знакомые буквы гласных звуков – с ударом произносилась гласная. В этом случае развивалась и координация – клавиши нажимались разными пальчиками. Игра на незвучащих инструментах (трубить в бумажную трубу, играть на гребёнке, на настоящих инструментах и т. п.).

12. Игры и речевое лото. По картинке вопроизводитея слово, и вслед затем картинка закрывается на карте (я закрывал у себя, Ваня – у себя). Надо выждать, чтобы первым закрыл ребёнок – во избежание механического подражания. Потом Ваня после выиграша подавал мне названные картинки этой игры-лото для укладки их в коробку. Иногда мы менялись ролями.

13. Весь усвоенный словарь импрессивной (частично и экспрессивной) речи зарисовывался в виде отдельных картинок и время от времени устраивался «смотр»: картинки размещались в разных местах (на мебели, на полу и т. п.) и по моему называнию Ваня находил их (как мог), а ему подносили.

14. Инсценировка из оловянных или бумажных солдатиков для воспитания слов упал, пу! стой! и др.; в этом же плане был использован паяц для слов: раз-два, дядя, раз! дядя, два! стой! и т. д.

15. Стрельба из пистолета в картинку с предварительным называнием ее.

16. Часто занятия с выключенным зрением сменялись чтением с лица для уточнения артикуляции и усиления внимания к собеседнику.

17. Использовались и плакатики (напечатанные на карточках слова) для закрепления уже знакомых слов: по названному слову находил плакатик, по указанному плакатику называл слово. Вначале плакатики помещались под соответствующей картинкой. Слова на плакатиках набирались из букв разрезной азбуки, так что постепенно Ваня самостоятельно стал составлять эти слова, если из рамки выпадали буквы. Таким образом, шла подготовка к обучению грамоте.

Одновременно с этим велась обычным для дошкольников игровым методом мимико-артикуляторная гимнастика перед зеркалом и развитие дыхательно-голосовой функции.

К участию в работе, которую под нашим руководством проводила воспитательница детского сада, привлекались мать и нормально говорящие сверстники Вани, с которыми устраивались тематические игры как в комнате, так и в саду, на прогулках под руководством педагога. Здесь Ваня оказывался в такой ситуации, что напрягал все свои силы, чтобы произнести необходимое для игры слово (примитивные считалки, команда и т. п.).

Общение алалика с говорящими сверстниками является в высшей степени эффективным условием успеха. Необходимо как-то организационно преодолеть изолированность алаликов, находящихся в специальных детских садах-интернатах и школах-интернатах, от их говорящих сверстников и взрослых.

В результате таких занятий Ваня из «глухонемого», каким его считали врачи и домашние, превратился в слышащего с перспективами овладения словесной речью. В семилетнем возрасте Ваня поступил в массовую школу и успешно окончил её.

Самое главное в этой работе – заинтересовать ребёнка словесной речью, сделать речь потребностью для него, развить у него желание слушать и говорить. Этому способствует: 1) установление интимных отношений с алаликом (появление нового звука или слова приветствуется как радостное событие), 2) всемерное облегчение его говорения (нельзя сразу требовать точного произношения, правильности слова – допускается лепетная и мимическая речь), 3) нельзя обнаруживать, что его речь непонятна, тем более нельзя выражать своего недовольства его речью, 4) нельзя утомлять его речевыми занятиями, хотя бы в игровой форме (речевой акт для алалика очень труден), 5) неправильности первых звуков и слов не исправляются, чтобы не отпугнуть ребёнка от речи, 6) вся работа строится на добровольности и интересе, и в школе к школьным методам обучения переходят только после усвоения некоторого словесного багажа дошкольными методами, 7) лишь постепенно, по мере овладения речью, ребёнка заставляют исправлять активно свою речь путём повторения.

В условиях специального детского сада или специальной школы изложенные формы занятий осуществляются в более благоприятных условиях режима и детского коллектива,

Занятия с алаликами школьного возраста. Занятия ведутся по изменённой программе массовой школы с дополнением специальных логопедических упражнений (развитие дыхания, голоса, артикуляции, коррекции произношения, ритмики движений и т. п.). В школу попадают дети с различным состоянием речи – от полного отсутствия её до достаточно развёрнутой обиходной речи, хотя и аграмматичной. Если не удаётся разбить детей на соответствующие группы по классам (в классе 12 человек), то приходится эту группировку произвести внутри класса в плане сугубо индивидуального подхода. С неговорящими детьми работа ведётся, как с дошкольниками, но с добавлением раздела обучения грамоте и счёту.

С продвинувшимися в речи алаликами ведётся более углублённая работа по развитию речи (рассказы по картинке, пересказы и т. п.). В процессе развития речи или чтения не следует, как правильно отмечает Трауготт, добиваться точного понимания каждого слова. Это заморозит их интерес к разговору, чтению. Важно, чтобы алалик схватил общий смысл фразы. Усложняется характер поручений с целью развития речи. Письмо и чтение теснейшим образом увязываются с развитием речи в целом и используются для закрепления определённых словесных структур. Вновь усвоенный в устной речи материал обязательно записывается. Оречевление действия даётся в более развёрнутой форме, равно как осложняется и приём драматизации. Надо включить приобретённую речь в практику.

Чтение и письмо предваряются логопедической работой с учётом недостатков устной речи, чтобы обеспечить эти процессы.

Кроме того, большого внимания требует подготовка руки к письму. Борьба с аграмматизмами, дисграфиями ведётся специальными методами. Индивидуальный подход, конкретность материала и максимальная наглядность обязательны при обучении алалика.

По объёму программа-проект для алаликов в общем равна программе массовой школы, но с удлинением срока обучения. I класс – 2 года, II класс–1,5, а III и последующие – год за год.

Логопедическая работа с сенсо-моторными алаликами.

Применяются комбинированные установки и методы с акцентом на более ярко выступающих нарушениях и с опорой на лучше сохранившейся стороне речи, как исходном моменте для развития более расстроенной функции.

Нарушение тех или иных неречевых восприятий (например, зрительных, кинестетических и пр.) задерживает у ребёнка осмысление предметов, явлений окружающего мира, а это в свою очередь задерживает нормальное развитие речи (звуки нечётки, нестойки, не соотносятся друг с другом).

Поэтому в.занятия с алаликами включаются и упражнения по осмыслению предметов (узнавание их, ощупывание, сравнение с другими и т. п.).

Рекомендуются, кроме указанных, следующие методические приёмы, изложенные в книге Р.Е.Левиной «Из опыта изучения неговорящих детей», 1951.

При нарушенном фонематическом слухе:

1. Наблюдение за речью: алалик отгадывает, кто в круге произнёс слово или где оно произнесено (сначала со зрением, а затем с выключением его).

2. Дифференцировка звуков по безмолвному артикулированию или по словесному описанию артикуляции.

3. Приём чтения: учитель читает фразу, произносит из неё отдельное слово, утрированно выделяя звуки, составляет из разрезной азбуки это слово, ученик читает его (вначале по слогам).

4. Составление слова из разрезной азбуки по слуху.

5. Отгадывание слов по разрозненным буквам.

6. Детальное словесное воспроизведение по памяти виденного в жизни или на картинке.

7. Составление «Словаря».

При оптическо-гностических нарушениях:

1. Развитие более чёткого восприятия окружающей предметной действительности.

2. Изучение предметов: их связь, сходство, различие (увидеть, ощупать, определить части и их функцию, отношение к целому), в итоге – нарисовать.

3. Нахождение изученных предметов на картинке.

4. Нахождение парных предметов по цвету, форме, величине.

5. Составление картины из кубиков.

6. Рисование.

7. Большое внимание уделяется письму букв (по линейке).

8.Развитие произношения опирается главным образом на слуховые и кинестетические ощущения.

При дисграфиях:

1. Слово пишется по намеченным точкам.

2. Учитель водит руку пишущего ученика.

3. Письмо под счёт элементов буквы.

4. Предварительный анализ процесса написания буквы (на такой-то линейке, крючок вверху и т. п.).

Общие методические положения.

1. Важнейшей задачей при обучении неговорящих детей является общее интеллектуальное развитие их одновременно с обучением речи. Ряд приёмов, употребляемых при афазии, полезен и здесь.

2. На первых порах обучения, ставя себе основной целью умственное развитие ребёнка с задержанной речью как базу для развития словесной речи, учитель должен в необходимой мере использовать имеющуюся у него мимическую речь как наиболее доступное средство общения, следовательно, и обучения его. Однако ни в коем случае нельзя поощрять дальнейшего развития этой формы речи, тормозящей развитие словесной речи.

Наряду с этим следует использовать и наблюдаемое у него звукоподражание, в особенности в играх, заметно улучшающее само звукопроизношение.

3. Учитель, которому принадлежит ведущая, а в большинстве случаев исключительная роль в развитии речи таких детей, должен иметь высокую педагогическую квалификацию, быть глубоко образованным человеком, особенно в области языкознания. Он должен внимательно наблюдать за речью своего ученика, изучать её, своевременно использовать и включать в педагогический процесс те новые слова и выражения, которые ученик приносит в школу извне. Он должен, насколько в каждом конкретном случае возможно, привлечь к своей работе в качестве помощников родителей ученика.

4. В младших классах у таких детей наблюдается упорная устойчивость усвоенных предложений и оборотов речи как факт прогрессивный, дающий возможность образования у них прочного речевого фонда. В дальнейшем у более успевающих учеников наблюдается тенденция к вариациям и разнообразию.

Задача учителя в первый год обучения – систематически и настойчиво работать над чётким и прочным усвоением программного словесно-фразеологического материала, не форсируя варьирования этого материала. Со 2-го полугодия II класса и далее следует воспитывать у учеников разнообразие в построении фраз и оборотов речи. Надо постепенно и осторожно бороться с окостенелыми формами словесного выражения. Эту работу надо проводить тактично, не предъявлять к ученику непосильных требований, чтобы этим не убить у него интерес к словесной речи.

5. Борьба с аграмматизмами должна вестись с учётом причинных моментов. В одних случаях следует особенное внимание сосредоточить на поднятии интеллектуального уровня, в других – на развитии слуха, в третьих – на том и другом, в четвёртых – на развитии языковых обобщений, в пятых – на развитии оптических дифференцировок, в шестых – на облегчении условий речевой практики. В специально речевой части работы применяется во всех случаях общеизвестная методика: упражнения в склонении, в употреблении предлогов с применением широкой наглядности. Пропуски членов предложения устраняются систематической постановкой вопросов на пропущенные слова и закреплением правильных фраз путём многократных повторений их в разных ситуациях. Чем богаче речевой мате-

риал и его оформление, чем затруднённее условия речи тем больше следует учителю уделять внимания предупреждению и устранению аграмматизмов.

6. В целях планомерного развития словаря следует строить занятия (вопросы, дидактический материал, инсценировки) так, чтобы систематически, день за днём увеличивался у учеников запас слов, состоящий, помимо существительных и глаголов, также и из прилагательных, числительных, местоимений и прочих частей речи – в соответствии со сказанным ниже. Чем более дифференцирована методика обучения, тем успешнее идёт такое развитие словаря.

7. Наряду с развитием слуховых восприятий речи необходимо проводить большую систематическую работу по постановке и коррекции звуков и звукосочетаний у всех описанного типа детей, пользуясь общепринятыми логопедическими приёмами.

8. Одновременно с напряжённой работой над произношением и грамматическим строем устной речи очень важно широкое использование письменной речи у детей, которым так трудно даётся устная речь. Содействуя развитию мышления детей, это ускорит процесс развития и устной их речи.

9.

Работая с моторными алаликами, не

следует сразу доои-ваться абсолютно

правильной и широко развёрнутой устной

речи; нужно уделять большое внимание

сообщению им знаний и развитию их

мышления путём устных бесед учителя,

путём самостоятельного чтения и письма.

не

следует сразу доои-ваться абсолютно

правильной и широко развёрнутой устной

речи; нужно уделять большое внимание

сообщению им знаний и развитию их

мышления путём устных бесед учителя,

путём самостоятельного чтения и письма.

10. Работая с группой неговорящих детей, всегда следует помнить, что здесь не может быть и речи о монолитности группы, что, напротив, каждый из детей представляет большое своеобразие и требует, помимо общих приёмов, сугубо индивидуальных мероприятий и подходов. Методика обучения речи строится в соответствии с формой алалии. В смешанных случаях и методики комбинируются.

Специальные детские учреждения – лучшее средство воспитания алаликов.

Занятия с алаликами проводятся или амбулаторно (в лёгких случаях и при благоприятной семейной обстановке), или в специальных детских учреждениях группы (в доме ребёнка, детских яслях, детском саде и школе).

Недопустимо помещение алаликов в детские сады и школы для глухонемых, олигофренов. Если алалия сопровождается недочётами слуха, то центр внимания переносится на развитие слуховых дифференцировок. Пользуются методами, изложенными в главе о недочётах слуха, предварительно приспособив их к возрасту и интеллекту алалика (почти все упражнения в форме игры). При наличии сохранившихся остатков речи, последними пользуются как базой для её дальнейшего развития.

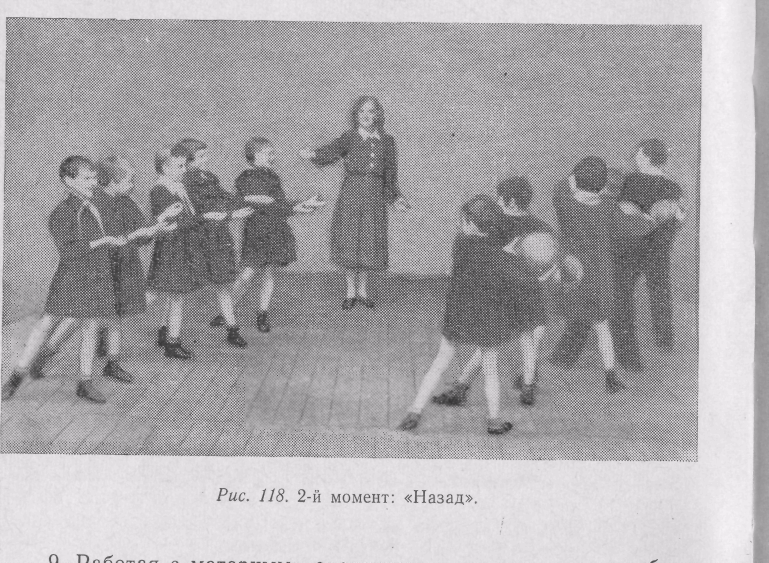

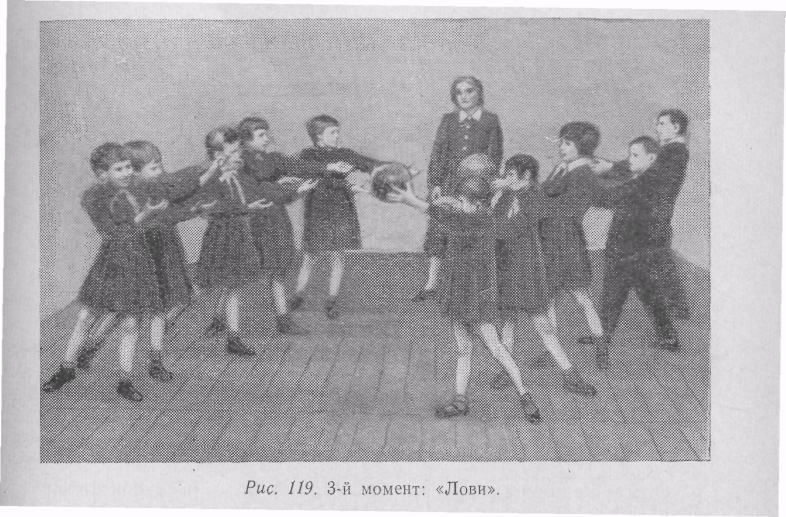

Во всех случаях прежде всего по возможности устраняются недостатки периферических аппаратов речи и устанавливается лечение, оздоровляющее нервную систему и весь организм. Развитие общей моторики здесь должно стоять на первом плане, так как алалики нередко вообще физически отсталы, неуклюжи, неловки, особенно при моторной форме. Игры же с движениями под музыку являются базой в развитии моторики ребёнка. В учреждении обязательны занятия по ритмопедии не менее двух раз в неделю (рис. 117, 118, 119).

Если работа ведется амбулаторно, то в неё необходимо включить мать или родных ребёнка, одновременно преподавая им методику занятий с алаликами.

Что касается случаев комбинации алалии с другими недочётами – глухотой, тугоухостью, олигофренией, то здесь применяются соответственно комбинированные методы.

Течение к оррекци онно г о воспитания и обучения.

Вследствие указанной неполноценности мозга и обусловленных ею психофизических нарушений речи и некоторых других функций результаты во всех нарушенных областях получаются медленно, особенно в наиболее сложной области – в речи, обучении грамоте и счёту. Слабость активного внимания алали-ков – большой тормоз в их обучении.

При отсутствии добавочных отягощений (ясно выраженная олигофрения, эпилепсия и другие болезни) алалики спустя 2–4 года специального обучения переводятся или в III, IV класс массовой школы, или (при наличии значительной задержки в умственном развитии, недочётов памяти и т. п.) в соответствующие классы вспомогательной школы, а в случае резко сниженного слуха – в школу тугоухих. В более тяжёлых случаях речь сохраняет надолго остаточные явления, типичные дефекты (аграмматизмы, своеобразный строй фразы, заикание и т. п.).

Опыт Ленинградской школы для детей с расстройствами речи (по сообщению директора Н. И. Пирожкова) показал, что 50% моторных алаликов после 3–4-летнего обучения, а иные и раньше переводятся в IV класс массовой школы, а требующие медленных темпов обучения – во вспомогательную школу, где они успешно продолжают своё учение.

Несмотря на то, что алалия как по своей этиологии, так и по характеру нарушений механизмов речи и патогенезу резко отличается от афазии, всё же между ними так много общего, что некоторые учёные не вычленяли алалии как самостоятельного вида речевых расстройств; ведь в обоих случаях поражены одни и те же кортикальные механизмы, в результате чего появляются аналогичные нарушения речи. Хотя и указаны существенные различия между алалией и афазией, всё же несомненная и большая общность их обусловливает лучшее понимание механизмов алалии (при афазии поражения их более дифференцированы) и рациональность использования здесь некоторых логопедических методов, применяемых у афа-зиков, особенно в пограничных случаях (при позднем появлении алалии – в 1,5–3 года). Понятно, что многие методические приёмы, проводимые с алаликами, могут быть с пользой перенесены на афазиков, особенно на ранний возраст. Однако при таком переносе надо твёрдо помнить, что в одном случае мы имеем дело с потерей речи, от которой многое осталось сохранным, на что можно опереться при восстановлении того, что было. У алаликов же никакого опыта в речи, а следовательно, и сформированных механизмов её, не было и речевую функцию надо не восстанавливать, а воспитывать, опираясь на сохранные, но не приспособленные ещё для речи механизмы.

Этим определяются как различия применяемых в обоих случаях логопедических методов, так и результаты их применения. Высказываемое некоторыми специалистами мнение, что алалии скорее ликвидируются, чем афазии, не является непререкаемым. Здесь всё зависит от качества (локализации) и размеров дан-

ных аномалий или поражений, а в последнем случае (афазия) – и от времени потери речи. Нельзя не учитывать в обоих случаях (особенно в последнем) и структуры мозга в целом, а следовательно, и особенностей мышления (речевое или доречевое). Таким образом, лёгкое очаговое поражение в первые месяцы речевой жизни ребёнка при высоком качестве мозга в целом до заболевания не вызовет таких тяжёлых затруднений в развитии речи, как глубокое дородовое недоразвитие мозга. В данном случае афазик к 4–5 годам уже овладевает речью, тогда как алалик останется без речи до 8–10 лет. Прогноз, как и при афазии, более благоприятен при моторной форме (при всех прочих равных условиях). Иногда достаточно нескольких месяцев специальных занятий или даже создания благоприятных условий жизни (усиленное внимание, хорошее питание, в случае нужды лечение, а главное – вовлечение в речевую деятельность), чтобы ребёнок заговорил и быстрыми темпами стал нагонять своих говорящих сверстников. Нередки случаи, когда гакие дети через год-два специального обучения переходят в нормальный детский сад или школу.

Нарушение моторики, ритма и мелодии при моторной алалии свидетельствует о грубых нарушениях мозга и указывает на плохой прогноз, при сохранности воспроизведения звуковых рядов – благоприятный. Иногда моторная алалия без специального обучения проходит после 6–7 лет, иногда же (без обучения) задерживается до 13 и даже 16 лет. В результате обучения или полностью ликвидируется, или, развившись в достаточной для общения степени, речь надолго сохраняет остаточные явления типичных для нее дефектов.

Учитывая нередкое появление заикания у моторных алаликов при переходе к фразовой речи, следует с первых этапов обучения приучать их к неторопливому слитному произношению с правильным использованием дыхания, а также избегать всего того, что может вызвать заикание (излишняя строгость, недовольство речью ученика, попрёки и резкие замечания в отношении речи и т. п.).

Значительно медленнее в общем продвигаются сенсорные алалики. Наблюдаются и случаи самостоятельного развития речи, но этот процесс обычно протекает медленно и не достигает того уровня речи, какой получается в результате организованной логопедической работы. Чем моложе алалик и хуже предшествовавшие условия его жизни, тем благоприятнее прогноз при условии рациональной постановки логопедической помощи ему.

В общем предсказание для алаликов вполне благоприятно.

3. АЛЕКСИЯ И ДИСЛЕКСИЯ1.

Чтение представляет собой чрезвычайно сложный психофизический процесс, в котором во взаимопроникающем единстве проявляются акты устной речи (как исходной базы чтения) и письменной речи (как графического выражения устной же речи). Чтение – не простой перевод графических знаков на звуки речи, это сложный процесс обобщённых представлений, рядов, комплексов динамических стереотипов графем, связанных (как с основой) с обобщёнными же рядами стереотипов фонем. Физиологически акт чтения является результатом высшей кортикальной координации, анализа и синтеза в речевых системах рецепций слуховых, двигательных и зрительных. Процесс чтения в первую очередь базируется на узнавании буквы и связанного с нею звука.

В основе процесса чтения лежит динамический стереотип слова как взаимодействующее единство оптических, кинестетических и акустических раздражителей. Процесс чтения динамичен: хорошо грамотные люди схватывают слово в целом (си-мультанно), опираясь избирательно лишь на некоторые буквы его, причём, как указывает проф. Л. В. Занков, последние «не являются привилегией определённых букв алфавита. Разные буквы в различных словах могут быть элементами, имеющими основное значение для прочитывания слова. В этой опоре многое зависит от конкретного взаимоотношения целого и частей, от характера начертаний букв, места в слове, длины слова, установки чтеца на данную букву и т. п. Опытный чтец, не схватив всего слова, уже составляет суждение об остальной части слова и о всём слове в целом» (Занков). В основе этого процесса лежит, полагаем, павловская генерализация раздражителей, наличие уже воспитанного динамического стереотипа.

Начинающие же читать и малограмотные читают по буквам или слогам, нанизывая, подчас бухштабируя их одну за другой (сукцессивно).

Этот первый этап овладения процессом чтения и является базой для развития симультанного чтения. Невозможность понять текст и целостно читать является вторичным нарушением.

При нарушении уже имевшегося навыка чтения почти всегда распадается первый из описанных методов чтения, и чтец обращается снова к тому, с чего он начал, т. е. к сукцессивному методу. Вместе с нарушением симультанного чтения очень часто нарушается и сукцессивное (перестановка букв, потеря способности вообще воспроизводить ряды букв или, наоборот, невозможность переключиться на новую последовательность букв с уже застрявшим порядком их).

В методическом отношении чрезвычайно важным является факт усиленного проявления в процессе чтения (и письма) процессов сравнения, сопоставления отдельных букв слова. Этот метод является очень плодотворным при ликвидации расстройств чтения.

Чтобы правильно читать, надо правильно говорить, правильно понимать читаемое, правильно видеть написанное и правильно соотносить его с произносимым.

Нарушение каждого из этих компонентов чтения, т. е. той или иной стороны образа слова, расстраивает его иногда до степени полной невозможности читать; чаще же чтение протекает крайне медленно, затруднённо и с большим количеством своеобразных ошибок.

В расстройствах чтения, как и в расстройствах прочих сторон речи, ведущее значение имеет степень сохранности образа слова и составляющих его элементов.

Алексия – полная неспособность овладеть процессом чтения или потеря этого навыка, заключающегося в неосознании букв как графем, неумении сочетать их в слово.

Как правило, при алексии нет ни умственной отсталости, ни других резких психических отклонений, редки симптомы органических заболеваний. Нарушение зрения как оптического аппарата не является причиной расстройств чтения, оно лишь усугубляет их. Леворукость при дислексии также явление случайное.

Дислексия – частичное расстройство процесса чтения, затрудняющее овладение этим навыком и ведущее ко многим ошибкам во время чтения (пропуски букв, слогов, замены и перестановки их, пропуски предлогов, союзов, замещение слов одного другим, пропуски строчек и т. п.).

Дислексию не следует путать с недостатками чтения, лишь затрудняющими овладение чтением, как например умственная отсталость, эмоциональные факторы, неполноценность зрения, расстройства произношения, неблагоприятные условия жизни и т. п. Нарушение «техники» чтения усугубляет дислексию, но не составляет её сущности.

В основе всех этих нарушений лежат те или иные поражения речевых систем головного мозга – органические или функциональные, поражения отдельных элементарных процессов и связей или высшего анализа и синтеза в оптических или главным образом слухо-двигательных анализаторах. Обычно оба типа этих нарушений сосуществуют, чистые типы редки. Иными словами, алексия – это зрительно-речевая агнозия.

Нарушения чтения, как и письма, редко встречаются изолированно. Обычно они взаимодействуют и связаны с нарушениями устной речи.

Алексия (дислексия) вызывается поражением: 1) левой gyrus angularis (письмо сохранено) или прилежащих к этой зоне частей коры мозга, иногда с правосторонней гемианопсией (письмо нарушено); 2) левой fissura calcarinae с мозолистым телом, обычно с правой гемианопсией (кортикально-комиссу-ральная алексия).

Кроме указанного, в чтении имеется своя зрительная техника: скорость движения глаза при восприятии отдельных букв или их комплексов (чем труднее акт чтения, тем чаще фиксирующие остановки глаза), направление глаза вдоль строки и наличие бокового зрения, что в норме содействует быстрейшему осмыслению читаемого и тем самым ускоряет само чтение.

По нарушенным механизмам различаются фонематические., оптические, пространственно-апраксические алексии и дислексии (словесная слепота) семантические, мнестические и др.

Характеристика фонематической алексии. Встречаются дети, в прочих отношениях часто ничем не отличающиеся от своих сверстников, которые в течение 2–4 лет обучения не овладевают чтением. Некоторые из них за этот период с неимоверным трудом усваивают только отдельные буквы, не умея их сливать в слова, даже в слоги (буквенная, литеральная алексия). Другие же довольно скоро усваивают отдельные звуки, но с трудом научаются читать слова и складывают звуки в слоги и слова крайне медленно и с грубыми ошибками, обычно не встречающимися у школьников.

Пример чтения Мити К. (И лет) после трёхлетнего обучения грамоте: Миша каля каку. Кот Путка тук ка ту. Папль кота на мши. А мшка утль от ктока. (Мышка нашла корку. Кот Пушок тут как тут. Напал кот на мышку. А мышка ушла от кота.)

Читал Митя очень медленно, с натугой, повторяя некоторые звуки и слоги по нескольку раз. Чтение Мити в полной мере иллюстрирует характер ошибок: пропуски, замены, перестановки, лишние звуки, неустойчивость самих ошибок.

Глазное – неспособность имеющиеся у него буквы расположить в должной последовательности.

В остальных отношениях, кроме аграфии, Митя ничем не отличался от своих сверстников: устная речь правильная, рассказывание нормальное.

Такие дети хорошо помнят отдельные буквы, короткие слова) безошибочно списывают. Но у них буква не является сигналом обобщённого звука речи (фонемы), а следовательно, не является и графемой (обобщённым графическим знаком).

Подобный разрыв буквы со звуком обусловливается плохим фонематическим слухом. Алексики плохо по слуху различают отдельные звуки слова, особенно сходные по звучанию (оппозиционные и т. п.). Они не только не могут правильно прочитать, но и показать на предложенном материале названные буквы, слоги и короткие слова. Из-за нарушения фонематического слуха у них все звуки неустойчивые, легко соскальзывающие с одного на другой, что и нарушает стабильность словесных образов.

Помимо нечётких слуховых стереотипов звуков речи, процесс чтения затрудняется неумением сливать звуки в слова вследствие отсутствия, как указывает Левина, «обобщённых слоговых образов», т. е. способности сливать звуки аналогично уже изученным более лёгким слогам, согласно усвоенному учеником общему принципу слияния звуков в слоги. Но для этого ребёнок должен чётко различать каждый звук слога. По мере накопления опыта уподоблять один слог другому ученик при чтении быстро узнаёт слоги «в лицо», так как у него уже имеются соответствующие обобщённые представления их.

В процессе усвоения чтения постепенно создаются у ученика и обобщённые звуко-буквенные стереотипы слов, опирающиеся на чёткий, устойчивый слоговой и звуковой состав. В противном случае одно и то же слово может читаться в разные моменты по-разному (стол – тлсо–толь – лот – лет).

Обучение. Вследствие связанности нарушений чтения и письма и их механизмов с устной речью соответствующим образом строится методика их устранения. Основным средством в преодолении алексии и дислексии (в плане профилактическом) является возможно раннее, до поступления в школу, развитие у детей фонематического слуха (звукового анализа). Для анализа вначале берутся самые короткие и понятные ребёнку слова типа ау, уши, зубы и т. п. Анализ проводится в форме игры. Исходя, например, из звукоподражания, играют в «поезд» (уу), «в маму, убаюкивающую дитя» – куклу или подружку (а-а-а). После этого сразу воспроизводится у-р-а- Затем спрашивают, что получится, если к гудку у прибавить а. Ответ: уа. Кто так кричит? (воспитатель имитирует плач ребёнка). Далее проводится игра в плачущего ребёнка (мать: а-а-а, дитя: уа!). Наконец, предлагается всем вместе помочь Вите поплакать; одни начинают (у), а другие кончают (а).

Одновременно с анализом производится и синтез вычлененных звуков. Например: «Лёля, покажи, как мама баюкает Вовочку (а-а-а!). Ваня, покажи, как гудит паровоз (у!). А теперь все вместе повторим сразу за Лелей и Ваней (ау!). Кто так кричит?»

Аналогично проводится игра в аукание. В средней, тем более в старшей группе детского сада после игры можно задавать вопрос: «Что (какой звук) слышится или говорится в начале, в конце этих слов?»

Звук ш обыгрывается в «поезде» же, после чего его отыскивают в слове уши («Санитар осматривает уши, приговаривая: покажи уши»), а воспитатель спрашивает: «Что санитар говорит сначала? (у.) А после у?» (ш или ши.) и т.д.

Подобный фонематический анализ сопровождается показом артикуляции перед зеркалом с последующим чтением с лица. («Угадайте, что я хочу сделать, сказать». Ответы: у, или: поезд гудит, или: мама баюкает.)

Дальнейший этап – вычленение оппозиционных звуков в паронимах и в речи вообще (см. «Воспитание фонематического слуха», ).

В старшей группе можно показать буквы разрезной азбуки и почитать книжку (найти под диктовку буквы), произвести звуковой анализ, называя по порядку все звуки слова, а затем по заданию 1-й, 3-й звук и т. п.

В случаях уже обнаружившейся алексии или дислексии у детей школьного возраста развитие звукового анализа вначале ведётся примерно в таком же виде, но вычлененные звуки сразу же связываются с соответствующими буквами и с чтением проанализированных слов.

Особенно тщательно анализируется звуковой состав слога с отыскиванием его звуков в других словах, с сопоставлением слогов, отличных лишь одним звуком, и т. п.

Много внимания следует уделять анализу слогового состава слова с последующим синтезом.

Слоги изучаются в порядке постепенного усложнения: открытый (па), закрытый при одном или двух согласных (ап, сот-ник), со стечением согласных в начале (ска-ла, стра-на), в середине и в конце слова (вер-стак, ко-рабль). Используется применение наглядности в виде полосок, линий (см. на стр. 408).