- •2. Необходимость борьбы с недостатками речи и результативность логопедической работы

- •3. Речь и ее механизмы (в логопедическом плане

- •4. Основы этиологии речевых расстройств

- •5. Основы методики исследования недостатков речи и факторов, породивших их

- •6. Основы частных методик логопедии

- •Профилактика речевых расстройств

- •I. Косноязычие

- •1. Общее учение о косноязычии 1

- •2. Методика воспитания нормального произношения у косноязычных

- •1). Открытая гнусавость!.

- •3. Медицинские мероприятия, содействующие логопедической работе с косноязычными

- •II. Расстройства ритма и темпа речи.

- •1. Заикание

- •1) Краткая характеристика наиболее распространённых ранее методов устранения заикания.

- •4) Особенности занятий с детьми школьного возраста (I–VII кл.).

- •2. Заикоподобные расстройства речи.

- •1. Афтонгия.

- •3. Ускоренная речь.

- •4. Замедленная речь.

- •III. Речевые расстройства на почве органических нарушений коры головного мозга.

- •1. Афазия

- •2. Алалия.

- •IV. Недостатки голоса.

- •4. Фонастения.

- •5. Афония и дисфония.

- •V. Расстройства речи и голоса в случае психогенных травм при органически здоровом мозге.

- •VI. Особенности речевых недостатков и логопедической работы у умственноотсталых и слепых детей.

- •VII. Организация логопедической работы. 1. Работа школьного логопедического пункта 1.

- •3. Организация массовой логопедической помощи населению в ссср.

- •1. Предмет, методы, цели и задачи логопедии

- •III. Речевые расстройства на почве органических нарушений коры головного мозга

- •V. Расстройства речи и голоса в случае психогенных травм при органи-

- •VI. Особенности речевых недостатков и логопедической работы у ум-ственноотсталых и слепых детей

- •VII. Организация логопедической работы

4) Особенности занятий с детьми школьного возраста (I–VII кл.).

Логопедические занятия со школьниками имеют значительные особенности. Они заключаются в следующем:

1) вся работа ведётся логопедом;

2) занятия происходят по строгому расписанию в специальном кабинете (на логопедическом пункте, в поликлинике);

3) игровая форма занятий по мере повышения класса вытесняется специальными упражнениями и практикой в речи;

4) речевой материал и виды занятий сближаются со школьной практикой (коллективные занятия в форме урока – 45 мин.) ;

5) подражание по-прежнему остаётся в большинстве случаев основным методом, но значительный удельный вес с повышением возраста приобретают упражнения, установка на сознательную борьбу со своим дефектом;

6) психотерапия применяется чаще и в более развёрнутом виде, в плане воздействия преимущественно на интеллектуальную, а не на эмоциональную сферу.

Излагаемые ниже методы воспитания отдельных компонентов речи (дыхание, голос и т. д.) рассчитаны именно на школьников и подростков. Однако многое из этого можно применить и к взрослым.

Занятия с заикающимся школьником начинаются с установочной беседы, в процессе которой руководитель успокаивает его и обнадёживает в успехе, если он будет старательно выполнять даваемые указания, подбадривает его и, главное, внушает, разъясняет ему, что не следует стыдиться и скрывать свой недостаток (делается сравнение заикающегося с инвалидами войны и т. п.).

После этого начинаются систематические занятия по намеченному плану, согласно индивидуальным особенностям школьника и форме его заикания.

В занятия с младшими школьниками (I и II классы) включаются многие виды и схемы занятий со старшими дошкольниками, но с заменой большинства игр соответствующими упражнениями и с соответствующим возрасту изменением речевого материала; пению, танцам отводится минимальное время. Максимальное внимание уделяется рассказыванию, разговорной речи.

Речевой материал при занятиях на школьных логопедических пунктах должен увязываться с учебным. Опыт показал, что предварительная проработка материала заданных на дом уроков не только стимулирует ученика к логопедическим занятиям, содействует лучшему усвоению предмета, но и улучшает речь ученика на уроках.

Конечно, в специальных классах для заикающихся весь учебный материал оформляется в речи согласно требованиям логопедии.

Основным методом занятий со школьниками является разнообразная (разные виды и формы речи в разных ситуациях) практика в речи, естественной по интонации, с упорядоченным ритмом и несколько замедленным темпом.

В трудных случаях, когда заикающийся не может овладеть и пользоваться такой речью, применяются специальные приёмы – слоговой ритм, более замедленный темп, но с сохранением естественных интонаций.

При наличии у заикающегося страха речи и других психопатических явлений (вторичная стадия), когда один метод сопряжённой и отражённой речи не даёт успеха, необходимо постепенно приучать его говорить в неблагоприятной для него ситуации, исходя от благоприятной, т. е. такой, в которой он не заикается; например, сначала предлагать ему говорить на низком тоне, говорить очень медленно, говорить по телефону, говорить только с близкими людьми, а затем на обычном тоне, в присутствии посторонних и т. д.

Как только заикающийся овладеет речевым дыханием, ему предлагают твёрдо усвоить правила речи и всегда руководиться ими: 1) подумай, 2) вдохни, 3) медленно слитно говори.

При этом каждое положение правила разъясняется ученику: подумай – прежде чем начать говорить, подумай, о чём будешь говорить; вдохни – после того, как подумаешь, слегка и свободно вдохни через рот; медленно и слитно г о в о р и – спокойно, не торопясь, произнеси без остановки несколько слов, как будто одно слово.

Общая схема построения групповых занятий со школьниками.

1. Зарядка – 5 минут.

1) Два-три дыхательных упражнения.

2) Два-три голосовых упражнения.

3) Произнесение названий чисел (в первую неделю от 1 до 10, в дальнейшем от 1 до 20), дней недели, месяцев.

4) Произнесение 2–3 коротких фраз или наизусть небольшого стишка (4 стиха).

5) Правила речи (хором).

2. Беседа о выполнении логопедических домашних заданий (поручения, речь на уроках, вне школы и т. п.).

Анализ с элементами психотерапии неудач .5–10 мин.

3. Чтение 5 мин.

4. Рассказывание (по картинке, пересказы содержания урока; материалом являются упражнения в склонении, спряжении и т. п.). 10 мин.

5. Диалогическая речь (беседа двоих или одного со всей группой на данную тему или по картинке, басни в лицах, инсценировки, речь в играх, связанная с движением) 6–10 мин.

6. Заключительная часть: анализ речи и поведения во время данного занятия, задание на дом, правила речи (индивидуально или хором)...5 мин.

Занятия ведутся по 45 минут, вначале ежедневно, а затем через день и реже, в зависимости от потребности.

Приводимые выше упражнения по всем шести видам нужно проделывать систематически до тех пор, пока каждое из них не будет происходить совершенно легко, без всяких усилий, автоматически. Равным образом эти упражнения проводятся в разных условиях, с постепенным осложнением их (сидя, стоя, на ходу, хором, в одиночку, перед группой и т. д.).

Однако порядок изложения в книге отнюдь не определяет последовательности применения упражнений на практике: во-первых, в известные периоды многие из упражнений применяются одновременно, во-вторых, они применяются не все сразу, а выборочно, по мере надобности.

Дидактические упражнения, игры, сопровождаемые системой убеждений и разъяснений (см. выше), проводятся по возможности коллективным методом, со строгой индивидуализацией случаев заикания. Каждый вид упражнений употребляется лишь в соответствии с потребностями данного заикающегося, что устанавливается на предварительном обследовании его и в процессе самой работы. Было бы грубой ошибкой применять все упражнения целиком во всех случаях. Такая ненужная нагрузка может отбить желание и интерес к занятиям, веру в успех и, следовательно, оказаться вредной.

Переход от воспитания одного вида речевых компонентов к другому и одновременность их указываются схемой. Намеченные в схеме сроки на практике могут сокращаться и удлиняться в зависимости от результативности занятий.

Излагаемые дидактические упражнения в отдельных компонентах речи, главной особенностью которых является усовершенствование ритмики и укрепление тормозных механизмов в речевой практике, в развёрнутом своём виде рассчитаны на более трудно поддающиеся, застарелые случаи заикания у школьников и у взрослых. Хорошо упроченный навык в ритмической речи, за немногими исключениями, всегда приводит к устранению в ней речевых судорог, т. е. заикания.

Одно замечание о «трудных» звуках и словах, о которых уже была речь. Ни в коем случае не следует добиваться, чтобы заикающийся через многократные повторения неудавшихся «заикливых» звуков или слов во что бы то ни стало произнёс их нормально. Обыкновенно из этого ничего хорошего не выходит. Такое повторение только больше усиливает сосредоточение заикающегося на «трудных» звуках, на своём заикании, что делает последнее более стойким. Кроме того, у него укрепляется установка на речь, как на что-то трудно преодолимое, тогда как наша цель – поставить заикающегося в такие условия, чтобы речь у него протекала легко, автоматически, и тем самым выработать у него здоровую установку на неё. Тщательное воспитание здоровых речевых навыков, при которых исчезают все трудности,– вот основа занятий с заикающимися. Поэтому, когда руководитель улавливает, что его воспитанник затрудняется произнести какой-либо звук или слово, то, по возможности не акцентируя его внимания, спокойно и медленно подсказывает этот звук или слово. Заикающийся автоматически подражает ему и часто преодолевает затруднение. При неудаче, если он остановился, следует дать ему возможность успокоиться после спазма, а затем предложить ему спокойно вдохнуть и спокойно произнести фразу с трудным словом. Если же и на этот раз произойдёт заикание, то нужно подбодрить его, объяснив, что всё это произошло от болезненного повышенного сосредоточения его на данном звуке, что в большинстве случаев последний произносится им прекрасно, что по существу все звуки произносятся одинаково легко,– и продолжать занятия дальше. Чем меньше задерживаются на таких звуках, тем быстрее исчезает их трудность.

Следует при этом помнить, что возобновлённое раздражение в фазе затихания предыдущего раздражения имеет повышенную силу и может дать спазм.

Вредно, в целях преодоления отмеченной трудности, фиксировать внимание заикающегося на гласном звуке, следующем за

трудным согласным (скольжение по согласным и затягивание гласных): у него ещё больше увеличивается страх перед трудными звуками.

В этом же смысле не следует растягивать произношения гласных звуков, что вполне достигается замедленным темпом всей речи.

По этим же соображениям нельзя рекомендовать имеющую место почти во всех методах проработку отдельных согласных звуков и их часто бессмысленных сочетаний. Это не только скучный, но и вредный труд (углубляется страх произнесения данных звуков или сочетаний их).

Другое замечание – об эмболофразии и сопутствующих действиях и движениях.

Эмболофразия с улучшением речи исчезает. Устраняется она чаще всего воспитанием точных и быстрых формулировок мысли.

Для устранения сопутствующих движений не рекомендуется применять какие-либо приёмы во избежание фиксации и перехода их в психогенные явления. Они исчезают с улучшением речи, притом скорее, чем эмболофразии.

Что касается сопутствующих действий, то они изживаются произвольным усилием воли самого заикающегося. С этой целью иногда упражнения в речи проводятся перед зеркалом.

Воспитание речевого дыхания.

Во время речи у заикающегося часто наблюдается дыхание поверхностное, неровное, нередко асинхроничное – чаще всего верхнегрудное. Даже по заданию он не умеет управлять им.

У заикающихся, особенно при дыхательной форме, нередко наблюдается нарушение и внеречевого дыхания. Вопрос о типичности для заикающихся расстройства и внеречевого дыхания остаётся неясным, так как одни исследователи устанавливают его (О р ф и н с к а я, Ярмоленко), другие отвергают (П о ■ рай-Копти>ц и др.). Следует отменить, что (нарушение внере-чавюго дыхания наблюдается и у незаииающихся, Например у нервных детей.

Коррекция дыхания особенно важна при дыхательных формах заикания. Надо воспитать нормальное, т. е. комбинированное в основном диафрагмальное, без всяких спазм в области грудной клетки, диафрагмы и брюшного пресса, плавное и достаточно глубокое дыхание, необходимое для речи и вообще для здоровья человека. Дыхательные упражнения входят во все системы перевоспитания речи у заикающихся.

Лучшим способом развития дыхания у детей, особенно у маленьких, является пение.

Главная работа дыхательных мышц падает на процесс вдыхания, так как выдох происходит в значительной мере пассивно и совершается преимущественно вследствие тяжести стенок грудной клетки, эластичности лёгких, рёберных хрящей и брюшных мышц.

Усиленное вдыхание достигается приобщением к основным механизмам дыхания движений мышц туловища, гортани, мягкого нёба, глотки и лица; при этом диафрагма играет меньшую роль, чем мышцы грудной клетки. При усиленном выдыхании в работу включаются межрёберные мышцы, мышцы брюшного пресса.

Нормальная биомеханика спокойного дыхания (внешнее описание). Выдох – купол диафрагмы эластично

поднимается

вверх и выжимает воздух из лёгких;

одновременно передняя стенка живота

также эластично втягивается внутрь,

нажимая на кишечник, который в свою

очередь подталкивает вверх диафрагму.

Вдох – диафрагма медленно опускается,

нажимая одновременно с прямыми мышцами

живота на кишечник, в свою очередь

надавливающий на переднюю стенку живота,

которая расслабляется и выпячивается

вперёд; сокращаются наружные межрёберные

и межхрящевые мышцы,– грудная клетка

увеличивается в объёме. При усиленном

дыхании участвует ряд других мышц. Для

целей дыхательных обе фазы производятся

почти одинаковой продолжительности

(выдох несколько продолжительнее вдоха),

разделяясь небольшой паузой (рис.102).

Речевое дыхание развивается у ребёнка

постепенно. В

3-летнем возрасте оно ещё крайне

иеспорядочно и лишь с возрастом медленно

выравнивается. В речевом же акте

выдыхательная фаза значительно

продолжительнее вдыхательной (в 5–8

раз), выдох от вдоха не отделяется паузой,

а непрерывно один переходит в другой –

момент очень важный при уничтожении

заикания; чаще всего спазм проявляется

именно в момент перехода вдоха в выдох.

Прежде чем начинать коррекцию дыхания,

необходимо тщательно исследовать

речевое и внеречевое дыхание и применять

упражнения в соответствии с обнаруженными

отклонениями от нормы. Так, в иных случаях

усиленно воспитывается длительный

выдох, в других – быстрый вдох, в третьих

– развивается преимущественно

диафрагмальное дыхание, в четвёртых –

комбинированное и т. п. При наличии

ригидности мышц дыхательного аппарата

проводится растормаживающая гимнастика

соответствующих мышечных групп.

3-летнем возрасте оно ещё крайне

иеспорядочно и лишь с возрастом медленно

выравнивается. В речевом же акте

выдыхательная фаза значительно

продолжительнее вдыхательной (в 5–8

раз), выдох от вдоха не отделяется паузой,

а непрерывно один переходит в другой –

момент очень важный при уничтожении

заикания; чаще всего спазм проявляется

именно в момент перехода вдоха в выдох.

Прежде чем начинать коррекцию дыхания,

необходимо тщательно исследовать

речевое и внеречевое дыхание и применять

упражнения в соответствии с обнаруженными

отклонениями от нормы. Так, в иных случаях

усиленно воспитывается длительный

выдох, в других – быстрый вдох, в третьих

– развивается преимущественно

диафрагмальное дыхание, в четвёртых –

комбинированное и т. п. При наличии

ригидности мышц дыхательного аппарата

проводится растормаживающая гимнастика

соответствующих мышечных групп.

Имеющиеся в литературе попытки точно установить определённые дыхательные упражнения в соответствии с теми или иными формами заикания практически не воплотились в систему, в методику. Трудно охватить специфической методикой всю сложность и многообразие расстройств дыхания в разнообразных формах заикания (работы Орфинской, Ярмоленко, Брунс, Никитиной и др.).

Воспитание диафрагмального дыхания у заикающихся важно в двух отношениях:

1. По исследованию Е.П.Чернозатонской, оно не вызывает утомления, поддерживает плавность дыхания, устанавливает автоматизированный вдох, при наличии которого получается единая направленность дыхательных движений (особенно важно для преодоления судорог.– М. X.); давление воздуха на голосовые связки смягчено до минимума; легко вырабатывается динамический стереотип и хорошее звучание голоса *.

2. Оно является прекрасным психотерапевтическим средством: перестройка дыхания и тщательная работа над ним создаёт у заикающегося уверенность в успехе преодоления речевого дефекта, отвлекает мысль от остальных более сложных актов речи, которые поэтому протекают автоматизированно, без судорог.

Как правило, первые упражнения проделываются по образцу и совместно с руководителем. Лишь по усвоении сопряжённых, а затем и отражённых движений переходят к движениям самостоятельным. Первые два вида дыхания, как результат богатого комплекса раздражителей, богатой афферентации, облегчают заикающемуся выполнение нужных движений. Надо помнить, что вдох и выдох – это взаимодействующее единство: они индуцируют и взаимно тормозят друг друга. Поэтому чрезвычайно важно следить за правильным функционированием как вдоха, так и выдоха. Особенно внимательно должно следить за начальной фазой вдоха и моментом перехода вдоха в выдох, не допускать разрыва, остановки.

Упражнения. 1. Заикающийся ложится спиной на твёрдую кушетку, левую руку кладёт на живот, а правую на грудь. Перед ним руководитель показывает на себе, как надо дышать диафрагмой (животом), прикладывая его руку к своему животу и груди. Заикающийся, держа одну руку на животе в области диафрагмы руководителя, вначале вместе с ним медленно выдыхает, втягивает живот, а затем спокойно вдыхает, выпячивая живот. Затем левая рука его контролирует движение своей диафрагмы, а правая – грудной клетки; последняя по возможности должна оставаться неподвижной (затормозив временно грудное дыхание, мы стимулируем лучшую работу диафрагмы).

Если заикающийся не сразу улавливает заданное движение, то полезно производить усиливающееся к концу выдоха лёгкое давление рукой, лежащей на животе, а затем приказать ему самому производить надавливание на живот. Этим достигается возможно большее давление воздуха из лёгких, что индуцирует последующий более полный вдох.

2. Такое же дыхание стоя. Для правильной постановки тела вначале заикающийся дышит, прислонясь затылком головы к стене, затем головой, спиной и пятками к стене.

3. Такое же диафрагмальное (брюшное) дыхание, сидя на стуле. Посадка прямая или заикающийся сидит, откинувшись на спинку стула, но не сгибаясь; руки на коленях или на бёдрах, на краю стола или за спинкой стула. Если вместо стенки живота выпячивается грудь, то это движение тормозится нажиманием правой руки на грудь.

В каждом из перечисленных, равно как и в последующих, дыхательных упражнениях производятся вначале по 3–5 вдохов и выдохов подряд, смотря по возрасту и состоянию организма, во избежание головокружения, вызываемого гипервентиляцией

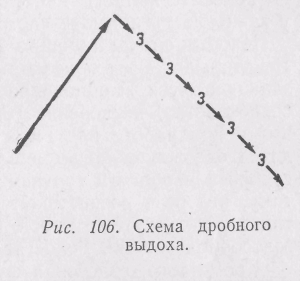

(излишек кислорода). В последующее время это число доводится до 5–10, а в старшем возрасте и до 15 раз. Между упражнениями делается передышка в 1–2 минуты. Нужно следить, чтобы между вдохом и выдохом совершенно не было паузы; между выдохом и вдохом делаются паузы приблизительно в 2–3 секунды; их отсчитывает вслух руководитель (раз, два, при), или же движением руки в воздухе или ударом ею (по столу). Когда плавность движения диафрагмы усвоена, то во время этой паузы дыхание задерживается. Такой принцип задержки дыхания во время пауз проводится во всех без исключения последующих упражнениях. Таким образом, мы 1) дышим «физиологически», 2) воспитываем дыхательный ритм (вдох – выдох – остановка), 3) развиваем и укрепляем тормозные механизмы, 4) индуцируем более глубокий вдох. При очень дефективном дыхании проделываются дополнительные упражнения с подниманием и опусканием рук, воспитывающие более глубокое дыхание и экономный и равномерный выдох (рис. 105 и 106).

Нужно тщательно предупреждать и прекращать при выполнении любого упражнения (дыхательного, голосового и т. п.) часто наблюдаемое у заикающегося излишнее напряжение работающих мышц в области шеи, плечевого пояса, рук, живота; предлагается сделать движение, расслабляющее эту напряжённость (повернуть шею, опустить, как плети, руки и т. п.). Полезно в этих упражнениях сочетать выдох с одновременным беззвучным артикулированием гласных а, о, у и т. д.

Координация связанности дыхания с разнообразными движениями тела рекомендовалась уже древними авторами. Эти движения, в особенности рук, облегчают контроль над дыханием (плавность, темп, паузы, вдох – выдох), содействуют развёртыванию и спаданию грудной клетки. Вместе с тем, так как в процессе речи физиологическое дыхание нарушается (вдох происходит быстрее, выдох прерывается паузами и происходит толчкообразно), упражнения по выработке торможения и дифференцировок в дыхании являются необходимым элементом воспитания здоровой речи у заикающихся: у них соотношение процессов торможения и возбуждения обычно нарушено (чаще в сторону последнего).

Кроме

этого, исходя из целостной деятельности

организма, можно утверждать, что если

первый компонент (составной элемент,

рефлекс) комплекса (цепного рефлекса)

правильно функционирует, то уже этим

создаются благоприятные условия

выявления всего комплекса в его

полноценном виде. Вдох же и есть первый

акт звукопроизношения; сделан первый

правильный шаг – ровный вдох, повышена

возможность спокойной без судорог речи.

Вот почему так серьёзно и внимательно

нужно следить, чтобы заикающийся никогда

не начинал говорить, предварительно спокойно и легко не вдохнув. Каждое из

описанных упражнений по усвоении его

может сочетаться с разнообразными

движениями туловища, рук, ног (см. любое

руководство по гимнастике дыхания).

спокойно и легко не вдохнув. Каждое из

описанных упражнений по усвоении его

может сочетаться с разнообразными

движениями туловища, рук, ног (см. любое

руководство по гимнастике дыхания).

После овладения правильным дыханием выдох связывается с артикуляцией (шёпотной) заданного гласного звука (а, о, у, э, и) или шёпотного согласного фрикативного (с, ш, ф, х). В этом случае дыхание протекает не изолированно от речи, а как основной компонент её. Такое сочетание, отвлекая внимание заикающегося от звуков речи, в том числе и от трудных, вместе с тем исподволь воспитывает уверенность в возможности легко произносить любой звук. Одновременно таким образом преодолеваются обычные при фиксированных звуках судороги. Кроме гимнастики, следует широко использовать разнообразные игры на развитие дыхания, особенно для детей младшего возраста.

Помимо зрения и пальпации (ощупывания пальцами, рукой), для контроля правильности дыхания пользуются пушинкой, ваткой, зеркальцем (запотевание, например, при паузе говорит о погрешностях в дыхании), а также путём лёгкого придыхания, аналогичного немецкому h; в особенно трудных случаях применяют фонодоскоп Смирнова («Учёные записки педагогического института им. Герцена», т. 38, 1949).

После усвоения диафрагмального дыхания заикающийся пользуется во время всяких дыхательно-голосовых и речевых процессов комбинированным типом дыхания, которое обычно естественно спонтанно формируется. Следует лишь вовремя пресекать верхнегрудное (ключичное) дыхание.

Применяемый некоторыми специалистами в начальном периоде работы с заикающимися вдох через нос по ряду соображений считаем нецелесообразным (создаются неестественные для речи связи, которые затем надо переделать, вызываются излишние напряжения в области подъязычно-гортанной мускулатуры и пр.).

Воспитание речевого голоса.

Голос (фонация) – второй компонент звукопроизношения – у заикающегося также часто дефективен.

Иногда он чрезвычайно высокий, грубый, горловой, носовой. Некоторые из этих недочётов неразрывно связаны с присущей заикающемуся эмоциональной напряжённостью (страх, речевое беспокойство, неуверенность, безотчётная тревога и т. п.). Потому при работе над голосом или одновременно с нею проводится оздоровление эмоциональной сферы, с которой связаны судороги в области гортани, слабый голос и пр. Это важно потому, что речь воспитывается в период индивидуального развития ребёнка путём тонкой переработки примитивного детского голосообразования. Голос является базой звучащей речи.

Кроме того, голосовая функция является эволюционно более примитивной, древней. Поэтому певучая речь устойчивее и дольше сохраняется при всякого рода расстройствах. Она протекает наиболее облегчённо и оказывает регулирующее воздействие на звукопроизношение и артикуляцию. Вот почему воспитание звучащей речи начинается с произнесения звуков нараспев. Эти упражнения особенно полезны при голосовых и артикуляторных формах заикания.

Основные требования, предъявляемые к голосу: непрерывность, ровность, звучность и достаточная сила, способность тормозить голос и точно дифференцировать его (в отношении силы, высоты, тона, темпа и тембра), направление голосовыдыхательной струи в «маску». Всё это осуществляется системой упражнений, органически неразрывно связанных с дыхательной системой упражнений. Каждое вышеописанное дыхательное упражнение после достаточной проработки (5–10 повторений) сопровождается на выдохе голосом в форме всех гласных в последовательности: а, о, у, э, и или а, э, и, о, у.

Следовательно, первое голосовое упражнение будет такое: лёжа, сделать диафрагмальный вдох, как это уже описано, а на выдохе так же медленно, но громко и плавно протянуть (пропеть) на одной ноте гласную а, начиная её на мягком приступе или с очень лёгким придыханием (немецкое h), так что вначале оно звучит как ha – голосовые связки сходятся и напрягаются постепенно. Затем отсчитывается пауза, далее снова вдох, голос и т. д

Поочерёдно таким образом произносятся все гласные. Так жо производятся и все остальные голосовые упражнения. Во всех перечисленных приёмах выдох обязательно сопровождается голосом. Время от времени, особенно на первых порах, полезно контролировать голосовую функцию ощупыванием рукой вибрации гортани.

Некоторые дополнительные голосовые упражнения.

1. Произносится нараспев вместо одного звука на одном выдохе последовательно и беспрерывно по два, по три, по пяти звуков.

2. Эта же группа звуков аоуэи (а э и о у) повторяется несколько раз на одном выдохе – аоуэиаоуэиаоуэи.

Все приведенньге упражнения с гласными сначала производятся в целях выработки достаточно уверенного сильного и ровного голоса на одном тоне, а с усвоение!М их–с изменением тона, подражая естественной интонации подходящей фразы. Например, а или группа аэу произносятся с интонацией фразы Лай мне стул.

3. Произносится -нараспев эта же группа гласных с паузой между двумя соседними звуками – а-о-у-э-и.

4. То же, но 'С неравномерными паузами.

Эти четыре упражнения производятся непосредственно за соответствующими дыхательными упражнениями и упражнениями в произношении отдельных гласных.

5. На одном выдохе производятся поочерёдно выдох – пауза – голос с одним из гласных и разные комбинации выдоха, паузы и голоса в. смысле длительности и места каждого из них.

После проработки всех описанных голосовых упражнений проделывается группа упражнений, развивающих так называемые «рычаги тона», т. е. вырабатывающих дифференцировку голоса по силе, высоте и скорости.

Далее, как переход к плавной речи, полезны применяемые Брунс упражнения в произнесении в словах и фразах только гласных с полным соблюдением их интонаций и ритма: о-а-э – а-и-о (в комнате стоит стол) и т. п.

Для развития голоса хорошо использовать сопряжённое и самостоятельное пение без слов или знакомой песенки хором и поодиночке. Такое же пение для разнообразия проводится с закрытым ртом. То и другое обязательно сопровождать выразительными жестами и пантомимой: происходит сближение пения с речитативом, и, таким образом, вырабатываются прочные мелодические стереотипы речи.

Включение грудного резонатора производится следующим образом: заикающийся произносит нараспев гласные на возможно более низком тоне и одновременно, прикладывая ладони рук то к груди логопеда, то к своей, контролирует, дрожит ли она у него или нет. Это дрожание свидетельствует о наличии грудного тембра. После того как этот тембр усвоен, с ним про-делываются все голосовые упражнения. По наблюдениям многих авторов, заикающийся, говоря непривычным для него низким голосом, меньше заикается, так как устанавливаются новые связи, чуждые прежней, заикливой речи; кроме того, здесь не требуется такого сильного напряжения звукопроизводящих органов, как при высоком тоне (Сикорский).

Дифференциация дыхательно-голосовых и артикуляторных упражнений в соответствии с формой и видом заикания.

Дыхательный вид. Систематически и тщательно проводятся упражнения по преимуществу речевого дыхания с упором на плавный и ровный выдох, со строгим контролем плавности. По овладении плавным выдохом проводятся упражнения в торможении выдоха (выдох с паузами). Все чисто дыхательные упражнения следует без затяжки сочетать с упражнениями в речи. Важно внимательно контролировать правильное владение дыханием в процессе речи. Соблюдается дифференцированный подход к разным типам нарушений дыхательных механизмов. Например, при невозможности удерживать воздух после вдоха тренируются в выдохе с паузами.

Голосовой вид. Главный упор делается на развитие ровного и плавного образования голоса в форме гласных звуков и модулированного произнесения слов и кратких фраз только по их гласным звукам. И здесь надо скорее переходить к упражнениям голоса в самой речи, где удобно развивать и интонацию и модуляцию, силу и темп речи. Для этого подбирается соответствующий речевой материал. Работая над голосом, надо опираться на правильное дыхание. Соблюдается дифференцированный подход, как и при дыхании.

Артикуляторный вид. Особенное внимание уделяется развитию мимико-артикуляторной моторики на базе улучшения общей моторики. То и другое проводится в плане воспитания ритмических движений. Перед началом этих занятий заикающимся даётся установка на особую полезность их в борьбе с заиканием.

Воспитание артикуляций применяется только при наличии косноязычия у заикающегося. В остальных случаях оно может повредить делу вследствие фиксации внимания на «трудных» звуках. Поэтому рекомендуемые Гуцманом, Фрешельсом, а также и некоторыми их последователями из отечественных логопедо? упражнения в артикулировании и звукопроизношении должны быть отвергнуты. Развитие речевой моторики также исходит из характера нарушений её механизмов.

Клоническая форма. Из указанных выше основных видов упражнений проводятся лишь те, через которые воспитывается плавность, длительность и связность движений. Вообще же при этой форме заикания упражнения отдельных механизмов речи занимают небольшое, второстепенное место.

Тоническая форма. В данном случае указанные виды упражнений имеют важное значение. Из них в первую очередь применяются упражнения, растормаживающие мышечную скованность речевых механизмов и подчиняющие функцию последних чёткому ритму.

Смешанные виды и формы. Упражнения подбираются преимущественно согласно ведущей форме (тонической или клонической), но в какой-то мере употребляются и упражнения, соответствующие менее выраженной форме. То же и в отношении видов заикания.

Воспитание плавной ритмической речи.

При тяжёлых формах заикания, когда заикающийся даже вслед за руководителем не может повторить его речь, пользуются плавной ритмической речью. По усвоении основных приёмов правильного диафрагмального дыхания и голосообразования (после 6–8 первых дыхательных упражнений) приступают к воспитанию названной речи. Эти упражнения увязываются с упражнениями двух первых отделов – дыхания и голоса – по схеме: сначала проделывается дыхательное упражнение, затем оно же сопровождается голосом, после чего на этом же типе дыхания произносятся ритмично и плавно те или иные слова или фразы.

При лёгких и средних формах заикания все излагаемые виды упражнений применяются без соблюдения слогового ритма, а следовательно, и без регулирования его движениями руки, пальцев, маятника, метронома и т. п. К таким вспомогательным средствам прибегают в случаях тяжёлого заикания или обострения. Эти приёмы успокаивают заикающегося и, следовательно, улучшают его речь. По миновании надобности переходят к обычным методам.

Упражнения в плавной ритмической речи проводятся с естественными интонациями в следующем порядке.

Сопряжённая и отражённая плавная, замедленная ритмическая речь (во всех упражнениях сохраняются естественные интонации). Никакие словесные объяснения не могут заменить живого голоса логопеда со всеми его нюансами. «Речь руководителя может быть усвоена со всеми особенностями правильного выговора и интонации, со всеми свойствами выразительной речи» (Сикорский).

При этой речи слоги и слова сливаются друг с другом, каждое её слово, как и вся фраза в целом, произносится с интонационными повышениями и понижениями, приближающимися к интонациям обычной речи. Каждая фраза – интонационно-мелодическое целое. Такая фраза напоминает речитатив в пении. Произносится стоя или сидя, желательно перед зеркалом. В тяжёлых случаях заикания, когда ребёнок не может правильно говорить даже на подражании, на первых порах применяется слоговой ритм, проводимый с помощью движений правой руки. Поднимая плавно и равномерно правую руку с одновременным лёгким вдохом, а затем так же плавно опуская её вниз (в сидячем положении до колена или стола), руководитель произносит плавно, несколько нараспев, односложное слово, В момент окончания произнесения при опущенной руке отсчитывается пауза, и снова повторяется аналогичное движение с речью, или же без перерыва поётся следующее слово. Темп речи вначале – приблизительно 1–2 секунды на слово. Нужно избегать слов, начинающихся с «трудных» звуков.

При сопряжённой речи заикающийся повторяет (имитирует) совместно с логопедом уже проделанное последним слово за словом или фразу за фразой, производя перед каждым словом вдох. При отражённой речи слова повторяются вслед за логопедом. Далее на один вдох произносятся двух- и трёхсложные слова с отбиванием каждого слога рукой. Затем произносятся короткие фразы. Упражнения со вдохом перед каждым словом нужны лишь для того, чтобы заикающийся усвоил умение вдыхать перед произнесением. На них долго не задерживаются; по усвоении вдоха перед словом вдох берётся по мере надобности перед синтагмой, коротким простым предложением и даже перед коротким сложным предложением (Ударил гром, и пошёл дождь).

Необходимо тщательно следить за плавностью и равномерностью движения руки как вверх, так и вниз, во избежание неровной, скандированной и отрывистой речи. Движения руки должны быть свободными, ненапряжёнными и неутомительными.

Ритмические движения руки, помимо указанных контрольных и регулирующих целей, являются прекрасным отвлекающим средством и тормозом судорог.

Широко распространённый у нас до сих пор приём Либмана отбивать рукой не все слоги слова, а только ударные, т. е. отбивать только слова, встречает возражение. Во-первых, здесь теряется всякое подобие строгого ритма, так как одни слова односложные, другие многосложные; во-вторых, заикающийся теряется в момент движения рукой: то взмахивает рукой через несколько слов, то путает ударения, то прибегает к помощи руки только в случае затруднения, когда обычно и она уже не помогает преодолеть спазм.

Сказанное не относится к музыкальному или стихотворному ритму; в этих случаях движения руками или аоем телам определяются чётким ритмом музыки.

Впоследствии для плавного движения руки можно использовать движение маятника. Заикающийся, произнося, следует рукой за маятником, укреплённым на высоком штативе и состоящем в примитиве из прочной нити и гири.

Движение руки, регулирующей ритм речи, должно быть плавным, пластическим (ненапряжённым).

Шёпотная и иллюзорная речь. В особо тяжёлых случаях, когда даже при указанных приёмах громкая речь судорожна, следует начинать работу с шёпотной речи, так как последняя, как менее координационно осложнённая, во многих случаях или совсем не поражена, или поражена в значительно меньшей степени, чем голосовая. Таким образом, она может служить отправным моментом воспитания здоровой речи, давая заикающемуся возможность без особых усилий пользоваться нормальной речью. На этих упражнениях не следует долго задерживаться, так как они могут оказаться лишней нагрузкой. Если и здесь наблюдаются судороги, то заикающийся переводится в новую, более благоприятную для речи ситуацию: он говорит безмолвно, только артикулируя (иллюзорно).

Упражнения. 1. Произнесение отражённо фраз шёпотом или иллюзорно.

2. уководитель присоединяет негромкий голос,- сначала на последних словах фразы, а затем и на всей фразе. Заикающийся повторяет так же.

3. Голос постепенно в процессе занятия усиливается до нормальной звучности.

Как только окажется возможным перейти на ту или иную форму звучной речи, эти упражнения прекращаются и вот почему: основная цель работы с заикающимся – развить у него смелую, уверенную, громкую речь; шёпот и одна артикуляция, наоборот, культивируют неуверенность, робость в речи. Подобную же роль играет на этой стадии логопедических занятий и слабое произношение согласных звуков («скольжение» по ним) с переносом энергии произношения на гласные звуки.

В упорных случаях можно испробовать приём Фрёшельса Atemessen: заикающийся говорит как бы пережевывая выдыхаемый воздух.

Метод отражённой речи в той или иной форме особенно широко применяется при занятиях с детьми младшего возраста. Каждое из упражнений после усвоения его сопряжённо проводится отражённо.

Упражнения. 1. Совместное произнесение отдельных слов (сопряжённая речь) со вдохом перед каждым словом после предварительного произнесения его логопедом: (вдох) вот; (вдох); мяч; (вдох), оса; (вдох) Ира и т. п.

2. Такое же произнесение коротких фраз и длинных слов: (вдох) вот; (вдох) мой; (вдох) мяч; (вдох) Ирина.

3. Такое же произнесение коротких фраз на одном выдохе: (вдох); он ел суп.

4. Произнесение коротеньких рассказов, басен и т.п. после предварительного произнесения их логопедом в целом.

После усвоения медленной речи переходят к речи с более быстрым темпом. Однако заикающийся всегда должен говорить несколько медленнее обычной речи. Такая речь отличается от обыкновенной лишь строгой ритмичностью. Ритм регулируется самим заикающимся перебиранвем или постукиванием пальцами, а также музыкальным сопровождением. Доведённая до совершенства, такая речь почти не отличается от обыкновенной. Начинать нужно с простого по своей музыкальности вида речи (описание), а кончать басней, отличающейся богатством интонаций и ритмов.

Ритмическое замедленное чтение. Эта форма речи применяется только для бегло читающих, когда техника чтения их не затрудняет. Это следующий вид облегчённой речи, так как чтение освобождает заикающегося от творчества самого содержания речи, от словесной формулировки своих мыслей и конструирования фраз. В то же время оно затормаживает социальные моменты речи (нет ответственности за содержание читаемого), а также, облегчая осуществление разнообразных технических условий речи (паузы, знаки препинания, определённые абзацы и т. п.), служит прекрасным средством не только воспитания самого чтения, но и основательной подготовкой к выработке нормальной самостоятельной речи. Этим объясняется, почему в большинстве случаев при чтении заикаются меньше, чем при самостоятельной речи.

При чтении посадка должна быть прямая, книга помещается на пюпитре или подставке так, чтобы буквы были видны возможно яснее. Для чтения берётся книга, напечатанная крупным, отчётливым шрифтом, с вполне понятным содержанием, чтобы самая техника чтения не затормаживала целевой установки. Содержание должно соответствовать и развитию читающего, и современности.

Такому чтению уделяется много внимания и времени. Заключительным этапом его является чтение в лицах драматических отрывков и выразительное (художественное) чтение. Чтение необходимо довести до такого совершенства, чтобы оно не отличалось от обыкновенного, за исключением замедленного темпа.

Упражнения. 1. (В особо трудных случаях.) Совместное, отражённое и, наконец, самостоятельное медленное чтение по одному слову на один выдох. После каждого слова – пауза в SU такта. Пауза производится в том же ритме, как и чтение.

2. То же по нескольку слов (синтагм) на один выдох.

3. Чтение вначале сопряжённое, а затем самостоятельное, со спорадическим включением логопеда в случае затруднений.

а) Вся группа заикающихся читает в унисон. Прочитанное хором повторяет один, остальные же в случае затруднения товарища присоединяются к его произношению и по знаку руководителя прекращают чтение. Так все произносят по очереди.

б) Так же читает только руководитель по очереди с одним из заикающихся, а остальные лишь слушают.

4. Чтение с замедленным началом на одном выдохе на фразу.

5. Чтение через слово и затем через неопределённые отрезки текста, поочерёдно с кем-либо в одном и том же ритме; одно слово или часть текста читается заикающимся, другое–руководителем или другим лицом (другим заикающимся). Второй приём особенно полезен, так как заикающегося прерывают врасплох и, неожиданно остановившись, опять-таки врасплох заставляют его продолжать чтение.

6. Чтение диалога (по ролям). Это хорошая подготовка к разговорной речи.

7. Чтение с остановками условной длительности на знаках препинания, например: запятая – Ы такта, двоеточие – 3/^ знаки вопроса и восклицания– 3/4> точка – 5Д; многоточие – 6Д. Отсчёт пауз – хорошее успокаивающее и отвлекающее средство.

8. Обыкновенное самостоятельное плавное выразительное чтение.

276

При чтении следует возможно чаще пользоваться в соответствии с содержанием текста изменениями «рычагов тона», т. е. усиливать и ослаблять голос, замедлять и ускорять темп чтения, повышать и понижать тон голоса. Такое чтение, во-первых, ослабляет заикание (отвлечение), во-вторых, развивает у заикающегося смелость, уверенность в речи, в-третьих, придаёт речи большую выразительность (многие заикающиеся говорят монотонно,, неуверенно, тихо).

Во всех случаях логопед зорко следит за чтением и помогает заикающемуся, т. е. включается в совместное чтение.

Хорошим пособием для чтения является книга В. И. Городиловой «Книга по исправлению речи у школьников», Учпедгиз, 1938.

9. Широкое (умелое!) использование в разных вариантах магнитофона.

Произнесение заученного наизусть. Этот вид речи, сохраняя выгоды чтения, имеет известные преимущества перед чтением: его можно контролировать и регулировать движением руки, зрением (зеркало), как при голосовых упражнениях. Но оно отягощается другим моментом – необходимостью твёрдо знать наизусть данный текст. Произнесение наизусть увязывается с упражнениями в дыхании и голосе и проводится по изложенным уже схемам. Вместо гласных звуков произносится по слогам какой-нибудь заученный наизусть текст, например, упражнение 1-е в голосе примет форму согласно рисунку 105, а усложнённое упражнение 3-е исполняется по рисунку 106. Далее вместо слога берётся на выдох слово и, наконец, фраза. Прорабатываются все виды упражнений: речь с паузами, с развитием рычагов тона (усиление, повышение тона и т. п.), в сочетании с ходьбой и другими пластическими движениями тела; речь в лицах (один декламирует, остальные следят и в нужный момент помогают и пр.).

Особенно полезна декламация для развития богатства и тонкости интонаций, модуляций, так как механизм чтения не тормозит здесь речевую выразительность. Излишней торопливостью и небрежностью можно принести большой вред делу. Необходимо помнить, что выразительная речь, по существу своему подчас глубоко эмоциональная, осложнена массой резких и порывистых движений во всех отделах речевого механизма, что является благоприятным условием для возникновения судорог. Стоит заикающемуся сорваться раз-другой на декламации, чтобы такие срывы и в других видах речи стали учащаться всё более и более, вплоть до полного рецидива.

Материалом для упражнений на первых порах служат пословицы, поговорки, а затем стихи и проза. Здесь соблюдается принцип: от наиболее лёгкого, ритмически простого и спокойного по своему содержанию – к более трудному во всех отношениях.

Для неграмотных или плохо читающих чтение и произнесение наизусть, связанное с чтением, заменяются отражённой речью и заучиванием наизусть со слов руководителя.

Самостоятельная речь. Ей уделяется значительно больше времени, чем всем уже изложенным типам речи. Подготовляется непосредственный переход к повседневной речи в условиях общественной жизни заикающегося.

Работа в общем производится по предыдущим схемам параллельно с остальными формами упражнений. Так, например, когда проделывается упражнение вдох – выдох из раздела дыхания и параллельно с этим вдох – голос из раздела голоса и вдох – звучное или шёпотное чтение по словам из раздела чтения, тогда же проделывается упражнение 1-е в самостоятельной речи. На заданный руководителем вопрос заикающийся отвечает по слову на выдох, в трудных случаях поднимая и опуская правую руку, которой он отсчитывает и паузы между словами. Упражнения -в самостоятельной речи начинаются с первых занятий.

Самостоятельная речь может быть подготовленной (пересказ стихотворения, изложение школьных уроков, пересказы прочитанного, рассказы виденных кинокартин, пьес и т. п.) и неподготовленной (ответы на неожиданные вопросы, рассказ на предложенную тему или по новой картине и т. п.). Первый вид речи является более лёгким и должен предшествовать второму.

Вот наиболее существенные упражнения в самостоятельной речи:

1. Ответы на заданные вопросы, причём заикающийся вначале даёт полный ответ.

Так как вопросы, по верному замечанию Ходоровой, заключают в себе элемент внезапности, то этот вид речи для заикающихся затруднителен. Поэтому надо пользоваться вопросами осторожно, учитывая возможности ребёнка, тематику беседы и 'Ситуацию.

2. Свободная ассоциация. Заикающийся заканчивает начатую руководителем или товарищем фразу. Здесь вначале важна не сущность содержания, а умение быстро, не выбиваясь из ритма, средактировать фразу.

3. Заикающийся задаёт вопросы.

4. Заикающийся начинает фразы, а руководитель или товарищи их за-каннивают.

5. Составление по данному руководителем слову фразы, беззвучное артикулирование её заикающимися с последующим произношением вслух.

6. Заканчивания слова по данному начальному слогу. После некоторой тренировки словесную работу следует ограничить определённой темой.

7. Перефразировка; фраза с изменением логического ударения или интонации. В особенности надо следить за точностью формулировок мысли прл наличии эмболофразии.

8. Пересказ повествовательного, затем драматического произведения в форме первого, второго или третьего лица.

9. Передача слышанного по радио, подготовленного школьного урока и т. п. Рассказывание урока, например, не только повышает успеваемость, но и приучает ученика говорить правильно и в классе, и также стимулирует его к логопедическим занятиям, так как он убеждается на деле в их пользе.

10. Рассказ по картинке.

11. Рассказ виденного в театре, кино.

12. Рассказ о лично наблюдаемом происшествии, событии из жизни в пионерлагере, на даче, в школе.

13. Рассказ о проделанной перед заикающимся его товарищем инсценировке.

14. Импровизация на заданную тему.

15. Диалог с руководителем, а затем и с товарищем. Темой служит картинка, а для большей лёгкости речи – какое-нибудь событие.

16. Участие в инсценировке.

17. Разговор по телефону.

18. Доклады на заранее заданные темы.

19. Выполнение разных поручений: спросить что-либо у постороннего лица, купить что-нибудь в магазине, войдя в словесное общение с кассиром, продавцом и т. д., с последующим отчётом о проделанном (перед руководителем или коллективом); руководство занятиями (выполнение роли логопеда), помощь отстающим ученикам младших классов в подготовке уроков.

Каждое из этих упражнений, за исключением 15–19-го, следует проделывать по образцу приёмов предыдущих отделов. Например, рассказ ведётся с изменениями то ритма, то силы, то высоты тона, или в рассказе предварительно беззвучно артикулируются слова с последующим громким произнесением их, или же слово произносится в соответствии с содержанием то громко, то шёпотом.

ОрейраШым способом для практики заикающихся в самостоятельной речи являются некоторые разговорные игры, в которых приходится задавать вопросы, отвечать на них, передавать друг другу слова, отгадывать их и т. п. («телефон», «города» и пр.). И здесь, как и в последующих стадиях коллективных занятий, следует выручать заикающегося, т. е. вовремя сказать за него.

Особенно важно воспитать у заикающегося умение говорить организованно, т. е. разбивать свою речь на небольшие фразеологические группы, синтагмы, прерывая их паузой, во время которой прекращается напряжение речедвигателыных Органов и производится небольшой вдох. В процессе воспитания нормальной самостоятельной речи необходимо следить за тем, чтобы она была уверенной, громкой, чтобы звукопроизношение сопровождалось выразительной мимикой, жестом и чтобы говорящий держал себя возможно свободнее и уверенней. Медленная, на относительно низком тоне речь – один из лучших способов регулирования обычно быстрых речевых движений и воспитания самообладания и уверенности. Все речевые упражнения заикающегося проводятся на замедленном темпе.

Практика в самостоятельной речи является ведущим видом занятий с заикающимися. Начинаясь почти одновременно с упражнениями в других формах речи, она продолжается довольно долго после окончания технических упражнений в дыхании, голосе и звуконроизнюшении до конца курса одновременно с чтением и произнесением наизусть.

В этой стадии работы нужно учитывать то, что заикающийся обыкновенно плохо формулирует свои мысли, потому что постоянный страх речи и частые судороги тормозят плавное течение их, и он больше думает о том, как сказать, чем о том, что сказать. Сама мысль заикающегося в силу его эмоционального напряжения нередко расплывчата, неясна. Нечёткость же мысли, незаконченность её словесной редакции (формулировки) содействует возникновению заикания. Поэтому очень полезно актииизировать конкретное мышление заикающегося, в особенности базируясь на зрительных восприятиях: рассказы по картинкам, описания непосредственно наблюдаемого или недавно виденного (кинофильм и т. п.).

Речь с естественными интонациями и естественным ритмом. После приобретения заикающимся прочных навыкав в ритмической речи с большой осторожностью переходят к речи естественной, т. е. без искусственного ритма, он упражняется в речи уже без регуляции её ритмическими движениями рук или пальцев. Занятия ведутся в известной уже последовательности (отражённая речь, чтение, произнесение наизусть и самостоятельная речь) и на аналогичном предыдущим упражнениям словесно-речевом материале.

Как и раньше, материал постепенно усложняется. Темпы речи, вначале медленные, постепенно ускоряются, но всегда остаются несколько замедленными сравнительно с обычной речью. Плавность произношения и жеста –основная гарантия нормального течения речи.

Эти завершающие упражнения, помимо основной своей задачи, имеют целью /предупредить зарождение у заикающегося нового фетиша: у него может возникнуть убеждение, что он способен говорить только растянуто и слитно.

Большое внимание следует уделять выразительному чтению и публичной декламации.

При занятиях с заикающимися, у которых артикуляция неправильная или недостаточно чёткая и энергичная, проводится артикуляторная гимнастика, которая изложена в отделе косноязычия. Часто наблюдались случаи (и автором лично), что опазмы происходят особенно сильно на тех звуках, артикуляция которых страдает каким-либо недочётом. Нередко бывает, что с исправлением неправильного звука прекращается и само заикание. Очевидно, в данном случае болезненно-эмоциональная установка на среду была вызвана этим звуком. Главная роль артикуляторной гимнастики – создать наиболее облегчённые условия звукопроизношения, тем более что у многих заикающихся процесс артикулирования протекает недостаточно чётко и энергично. Вместе с тем заикающийся на практике убеждается, что все звуки у него произносятся в общем одинаково, без особых затруднений (нет трудных звуков). При этих упражнениях главное внимание обращается на смелую и чёткую артикуляцию, так как часто у заикающихся наблюдается боязнь выявления артикуля-

«Интонация речи, состоя в свою очередь из ударения на определённых словах речевого текста, из повышений и понижений голоса, удлинения слогов, разделения их, ускорения речевого темпа, замедления его и пауз стоит в известном соответствии с мимикой и жестом и частью их заменяет, являясь как бы голосовой жестикуляцией. Самое развитие интонации голоса несомненно стоит в соотношении с развитием мимики и жеста» (В. М. Бехтерев).

В случае надобности в процессе речевого перевоспитания заикающихся проделываются общие артикуляторные упражнения и исправления искажённых звуков. Остальные же звуки лишь бегло проверяются с подчёркиванием их правильной артикуляции. Эта работа производится в начале курса.

Ход занятий.

1. При наличии правильного произношения занятия ограничиваются объяснением механизма эвукопроизношения.

2. Заикающемуся попутно показывают перед зеркалом правильную артикуляцию каждого звука и подчёркивают правильность её и у него. Это рассеивает мистику, которая у заикающегося создаётся в отношении «трудных» звуков.

3. В случае потребности в артикуляторной гимнастике нужно все движения проделывать плавно, медленно, ритмично, под контролем зеркала. И здесь, как на протяжении всего курса занятий с заикающимися, главная задача – выработка и укрепление у них тормозных процессов в области звукопроизношения и воспитание социально правильной установки на свою речь.

Однако, развивая и исправляя артикуляцию, надо чётко объяснить цель таких упражнений (выработка чёткой дикции, необходимой для каждого культурного человека, а не борьба со спазмом). Работа над артикуляцией должна служить средством отвлечения от речевых судорог, а не фиксацией последних.

Устранение фонетических дефектов следует проводить одновременно с работой над заиканием, пользуясь обычной методикой. Ввиду существующего у некоторых авторов (Арки н) мнения, что постановка звуков перед зеркалом усиливает судорогу (теоретически это неправдоподобно и в практике обычно не наблюдается), следует пользоваться этим приёмом с осторожностью, особенно занимаясь с дошкольниками. В случае появления судорог надо отказаться от зеркала.

Так как постепенно занятия усложняются новыми и более трудными упражнениями, то нужно придерживаться следующего принципа: старые упражнения постепенно сокращаются и сводятся да нет, а вводимые за их счёт новые формы занятий проводятся без удлинения установленного для логопедической работы, времени.

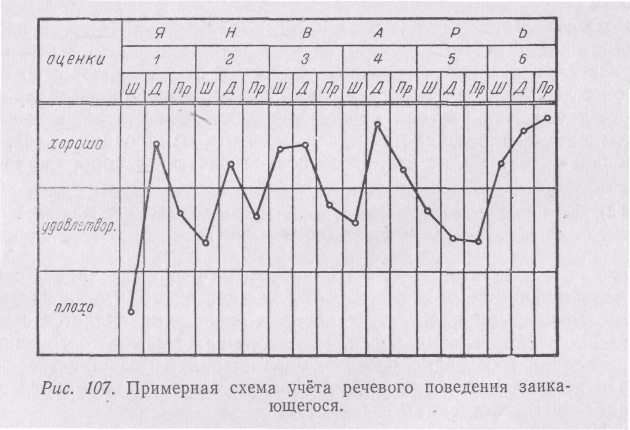

Большое значение для успеха дела имеет учёт результатов работы над речью. Он осуществляется или аналогично схеме Власовой, или в виде практикуемого ленинградскими логопедами «настенного учёта». Он проводится после каждого занятия. В оживлённой коллективной беседе перед «настенным учётом» даётся оценка речи и поведения каждого ученика,, выясняются .причины успеха и неудач, даются со стороны логопеда и товарищей советы, применяются подбадривания и т.д. На учетной карте квадратик данного числа месяца полностью закрашивается красным – «5», наполовину – «4», зеленым – «3». «2» не ставят по психологическим соображениям.

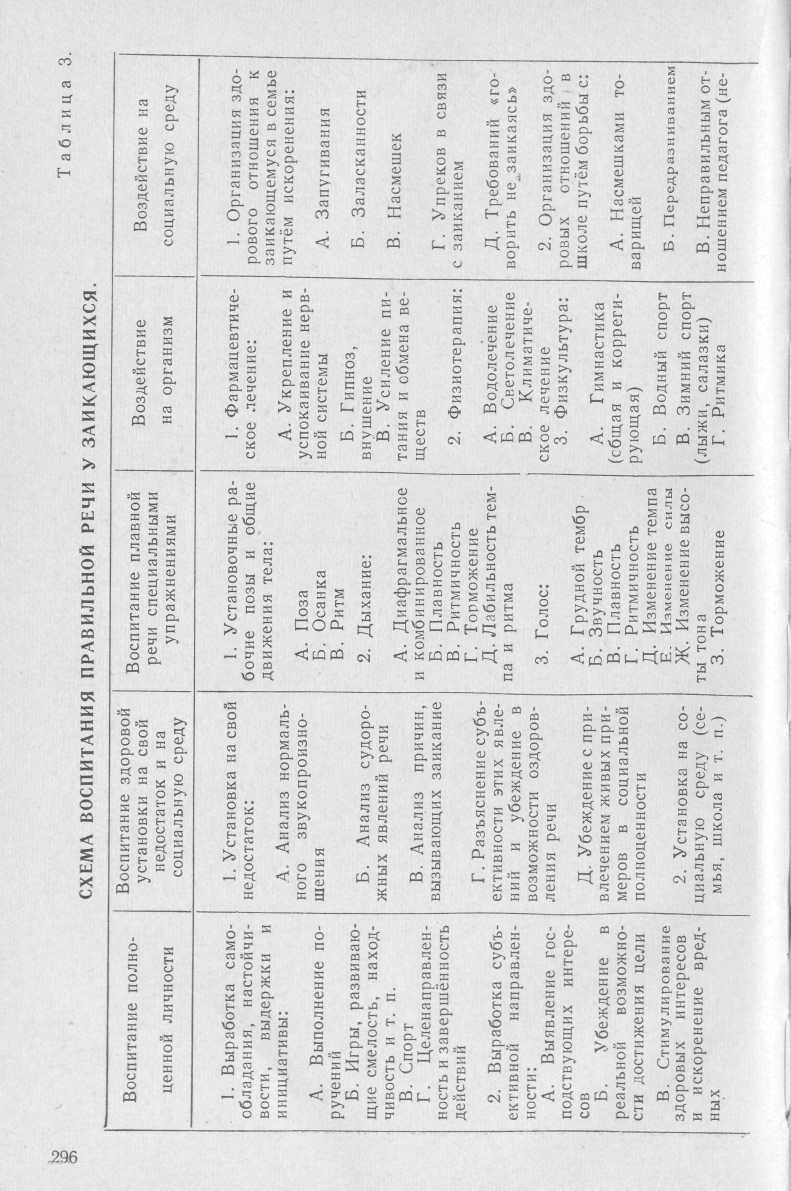

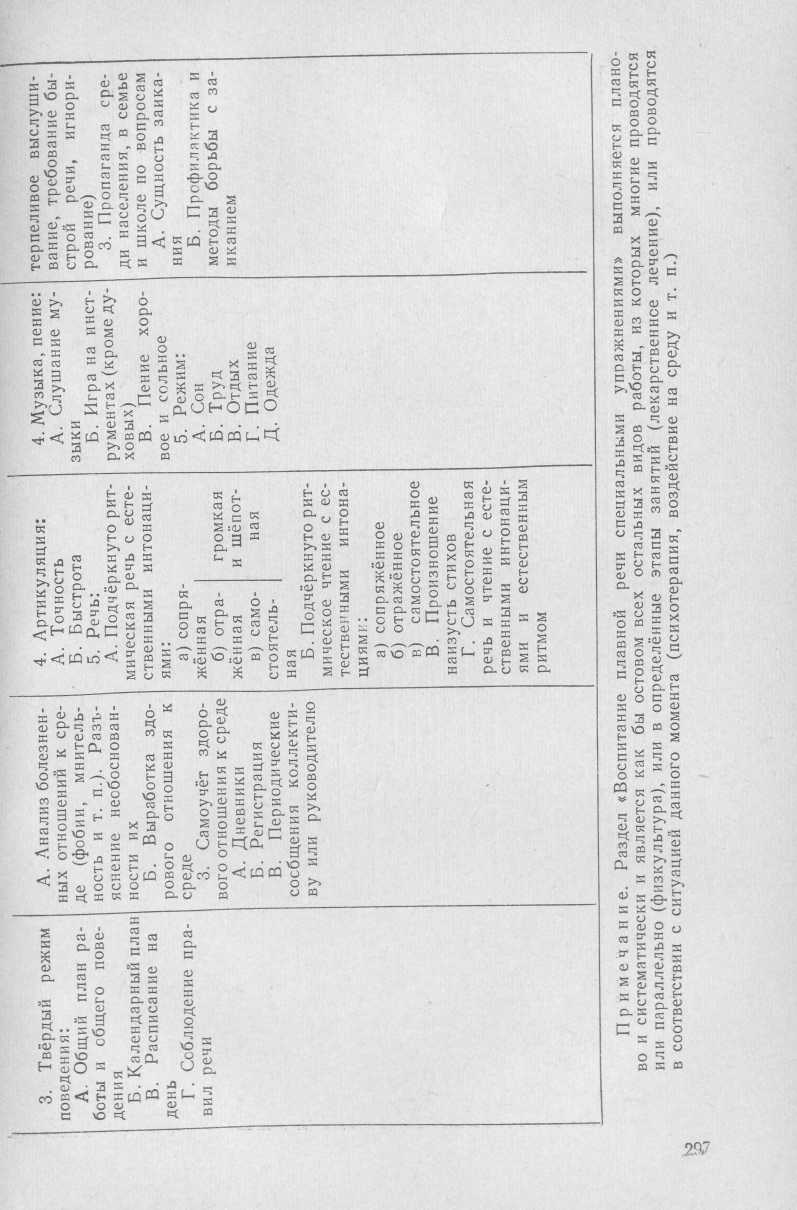

5) Воспитание и самовоспитание психически и социально полноценной личности (психотерапия).

Так как заикание является неврозом, тесно связанным с социально-психичешими факторами, то естественно, что воспитание нормальных социальных установок и отношений является существенной частью всего курса. Без этого даже самое совершенное проведение собственно речевых упражнений в большинстве случаев не даёт положительных и стойких результатов. Работа эта наиболее ответственная и сложная.

Известно, что психический подъём, напряжение умственной энергии и положительные эмоции чрезвычайно благоприятно сказываются на течении патологических процессов и на всём организме в целом. Поэтому в логопедических занятиях, особенно при устранении заикания, в частности у маленьких детей, необходимо умело создавать и поддерживать соответствующее настроение, не травмировать заикающегося нетактичной критикой, нервными окриками и т. п. Даже нужные замечания надо суметь облечь в мягкую форму.

Основная задача психотерапии – перестройка у заикающегося нарушенных неврозом отношений к действительности, к своей личности и к заиканию, тренировка в нормализации (и через компенсацию) всех нарушенных функций – речевой и личностной.

Психотерапия применяется с учётом типов высшей нервной деятельности заикающегося: при неврастении, психастении и навязчивых состояниях пользуются преимущественно внушением в бодром состоянии заикающегося, при истерии – привлекается и внушение в гипнотическом состоянии (Р.А.Зачеиицкий). И.П.Павлов придавал громадное значение при преодолении невроза воздействию через слово–«грандиозную сигналистику речи».

Создание благоприятных отношений с окружающими.

Искореняются всякого рода насмешки над заикающимся, передразнивание его речи или же неуместно внимательное отношение к нему (избегание разговаривать с ним или смотреть на него в моменты заикания, замена в школе устных ответов письменными и т. п.). Вредно и явное выражение сострадания, слезливой жалости к нему, тем более снисходительности, подчас не без чувства плохо скрытого превосходства.

Наоборот, члены семьи, товарищи должны обращаться с заикающимся, как с совершенно здоровым человекам, относясь к его речи спокойно и терпеливо, не упоминая при посторонних о его заикании и других недочётах, уступая и помогая ему там, где это надо.

Вредно, если такой ребёнок становится центром внимания окружающих или расценивается как больной и пользуется всякого рода поблажками. Заласканные заикающиеся нередко используют свой дефект, чтобы господствовать в семье, и превращаются в настоящих тиранов.

Девочка 8 лет, сестра заласканного заикающегося брата, удачно использует сложившуюся ситуацию: «Мама, почему ты так грубо говоришь со мной – я буду заикаться».

Заикание иногда принимает характер защитной реакции.

Н. в результате логопедических занятий перестал заикаться дома, но в школе продолжал заикаться, потому что учительница имела неосторожность в присутствии его заявить логопеду: «Стоит его вызвать, как он станет заикаться»,– и перевела его на письменные ответы. Этим она закрепила установку школьника на заикание – стало удобно учиться!

Выведенный из терпения безразличным отношением заикающегося студента к лечению врач Г-н воскликнул: «Да хотите ли вы вылечиться?» И с изумлением услышал ответ: «Я и сам над этим думаю». Студент помнил: в школе из-за заикания устные экзамены ему заменялись письменными, что его вполне удовлетворяло. Нельзя ли так устроиться и в вузе?

Или такой случай. У ученицы К. в X классе заикание резко усилилось: беспокоила будущая судьба (она хотела поступить на филологический факультет). Родные посоветовали ей заняться музыкой – стала заикаться в игре на рояле (случай, описанный Ярмоленко).

К заикающемуся должно с ранних лет предъявлять общепринятые требования, без всяких скидок на болезнь.

Педагоги на первых порах перевоспитания заикающегося не должны настаивать на устных ответах. Когда же учеником усвоена замедленная плавная речь, они должны требовать и следить, чтобы он пользовался именно такой речью, и сами обязаны говорить с ним спокойно и медленно. Замена устной речи письменной или опросы в одиночку, хотя бы и на экзаменах, не допускаются, так как подрывают у заикающихся уверенность в своих возможностях и снижают стимул к борьбе за хорошую речь и ответственность за школьную учёбу.

Так же поступают и в семье. Ни в коем случае нельзя торопить заикающихся с ответом, а тем более упрекать их заиканием. Малейшее улучшение в его речи должно быть при подходящем случае тактично отмечено ему. Такое участливое, спокойное и ровное отношение представляет собой наиболее благоприятные условия для проявления нормальной речи. «О болезни следует говорить с ребёнком только в тоне успокаивающем и внушающем уверенность в скором излечении. Применяемые для перевоспитания речи специальные приёмы должны проводиться, по возможности, незаметно для ребёнка» (Йог их ее). Последнее замечание относится к маленьким детям. Логопед должен ознакомить родителей со всеми особенностями личности и речи заикающегося, с его возможностями в области речи и предотвратить этим перегрузку или нездоровый режим и обстановку.

Вовлечение заикающихся в общественную жизнь и интересную для них деятельность.

Чем больше заикающийся занят своим делом, чем оно продуктивнее и чем сильнее он осознаёт свою общественную ценность, тем меньше он думает о своём заикании и о своей мнимой недостаточности, а следовательно, и меньше заикается.

Примером сказанного является наблюдение писателя Е. Фёдорова над героем романа «Каменный пояс» механиком-изобретателем Козелковым: «Странное дело, теперь он не суетился, не егозил, как прежде, заикание его как рукой сняло. Говорил он неторопливо, толково, гордясь своей выдумкой». Необходимо воспитать у заикающегося ясную и активную целеустремлённость (творец новой жизни), в нужных случаях повысить уровень притязаний личности, вызывающих расширение целей и мотивов деятельности его (В.С.Мерлин), воспитать упорядоченность в работе, самоорганизацию, точное распределение времени, работу по плану, доведение начатого дела до конца, разумный отдых и т. п. Всё это вместе и выковывает целостную, активную и крепкую личность, в которой нет места неврозам, в частности заиканию.

Перевоспитание речи производится в жизненной, либо близкой к ней обстановке. Логопед должен использовать в этой работе не только свои личные отношения с заикающимся, но и прочие жизненные стимулы, могущие благотворно повлиять на него (любовь к родителям, дружба с товарищем и т. п.). После овладения речью в такой обстановке переходят к речевой практике в новых и разнообразных ситуациях. Вся воспитательная работа с заикающимися – это своеобразная жизненная тренировка, направленная на изжитие заикания.

Следует воспитывать у него смелые, благородные поступки, смелую, |мужественную и уверенную позу и мимику, смелый жест и твёрдую походку, уверенные движения (игры, спорт), поддерживать бодрый жизненный тонус (здоровые развлечения), втягивать во всякого рода коллективные мероприятия и т. д.

Чтение вслух, публичные выступления, игра в театре помогают в плане воспитания хорошей дикции и голоса и уверенности в своих силах, что содействует снижению заикания. Но непосредственного устранения заикания эти занятия, как правило, не дают, и плохо, если заикающийся представит их в виде лечебного средства: работу следует проводить в плане самоцели, отвлечения от заикания.

Заикающийся систематически должен следить за тем, как он овладевает во время речи своими чувствами. Надо много работать над укреплением его воли, самообладания. Особенно важно приучить не теряться, не смущаться в моменты заикания.

Разрядка чрезмерного эмоционально-волевого напряжения достигается внутренним психофизиологическим глубоким покоем. В острых случаях врачами применяется соответствующее лечение лекарствами и сном.

Изжитие у заикающегося идеи, в зависимости от его сознательности, что кто-то без его личных усилий может избавить его от заикания.

Важно разъяснить заикающемуся, что причина заикания не в анатомических дефектах, а в его неумении владеть собой, в его ложных представлениях. Указать, что для изжития заикания требуется большая работа над собой, что надежда на чудесные и мгновенные средства – гипноз, специальные лекарства и т. п.– это позорная капитуляция перед дефектом, трусость; при этом разъясняется скромное место этих средств в борьбе с заиканием. Появляющиеся неудачи следует, по совету Н. П. Тяпугина, объяснять не самим заиканием, а причинами, лежащими вне его (утомление, плохое знание материала и т. п.). Нужно начисто вытравить у заикающегося это вечное размышление о своём дефекте и о создаваемых им трудностях жизни. Лучшее средство, как уже сказано,– широкое вовлечение в общественную жизнь, в игры, спорт и труд. Заикающийся должен наблюдать речевое поведение других, «здоровых» членов общества и убеждаться, что их речь нередко тоже далека от совершенства, однако они не страшатся этого. Здесь руководителю нужно проявить максимум такта. Он ни на минуту не должен забывать о крайне тяжёлых страданиях заикающегося и его болезненных реакциях на всё, что связано с его недостатком. Это определит нужную установку логопеда. Надо преодолеть недоверие заикающегося к успеху, внушить ему, что главное – это его личные усилия в преодолении недостатка, а руководитель только помогает ему в этой борьбе, являясь временным костылём, на который он может опереться; настойчиво развивать у него веру в свои силы, убеждение, что наличие постоянного и твёрдого решения избавиться от заикания является необходимым условием успеха.

Следует познакомить его с мнениями на этот счёт авторитетнейших наших физиологов, как например И.П.Павлова, Н.Е.Введенского и др.

Так, например, Н.Е.Введенский пишет: «Если человек хочет освободиться из-под ига прошлых навыков и влияний, он должен идти путём трудной, постепенной и методической выработки новых навыков и обычаев, которые, сделавшись привычными свойствами его организации, смогут потом вытеснить противоположные влияния».

Этот совет как нельзя лучше подходит для заикающихся.

Система изложенных воспитательных мероприятий с целью концентрации всех сил заикающегося для изжития недостатка обычно называется рациональной психотерапией.

В педагогическом плане – это систематические внушения, убеждения заикающегося со стороны логопеда. Они проводятся в спокойной обстановке, при установившемся вполне доверчивом отношении заикающегося к руководителю. Последнее – обязательное условие, иначе у заикающегося останется известная насторожённость и нередко даже предубеждённость по отношению к руководителю, которые тормозят внушаемость.

Эта сложная работа проводится не в форме специальных бесед, а в процессе проработки всех предыдущих отделов. Любой момент этой работы нужно использовать для выработки здоровых социальных установок. Например, больной заикнулся на трудном звуке. Руководитель предлагает вдохнуть и спокойно, медленно, шёпотом, а затем и вслух произнести этот звук. Звук произносится правильно – это служит поводом для беседы, что трудных звуков нет, что это лишь плод самовнушения, что в огромном большинстве случаев эти звуки у него выходят хорошо, что смешно создавать самому себе страхи, фетиши и пугаться произнесения некоторых звуков и т. п. Так, пользуясь подходящим случаем, нужно воспитывать у заикающегося новые, психически здоровые личностные установки и затормаживать старые, болезненные. Логопед тихо, благожелательно и спокойно, в интимных тонах беседует с заикающимся (или с группой их) о том, что и при заикании можно прекрасно учиться и быть полезным для своих близких и для всего общества, что не нужно придавать значения неправильным отношениям окружающих и глупым выходкам товарищей, которые лишь доказывают этим свою несознательность, что имеются возможности говорить хорошо и т. п. Таким же ровным, уверенным голосом внушается, что они должны проявить себя смелыми, инициативными, принимать активное участие в школьной общественности, сознавать себя равноправными членами школьной семьи, говорить не торопясь, уверенно и т. п.

Особенно полезны и убедительны здесь конкретные примеры: называются известные общественные и научные деятели – заикающиеся, тем более заикающиеся, уже избавившиеся от своего недостатка. Чрезвычайно эффективны демонстрации их самих, их рассказы о том, как они избавились от заикания, или чтение их писем.

Маленькому заикающемуся в этом плане очень полезно в подходящих случаях внушать уверенность в том, что речь его заметно улучшается, что скоро он совсем будет говорить хорошо. Похвала, одобрение, сказанные уверенно и серьёзно окружающими, особенно врачом после осмотра ребёнка и проверки его речи,–могущественные рычаги успеха логопедической работы.

Умелое использование записей на магнитофоне речи самого заикающегося или избавившихся от заикания с указанием на улучшение речи или полное исчезновение заикания также приносит большую пользу.

Законы педагогического внушения – законы повторения. Такие систематические беседы в течение курса занятий приводят к положительным результатам. Эта работа в высокой степени тонкая и требующая большой наблюдательности, настойчивости и опытности руководителя. Нельзя забывать, что внушить можно лишь то, что, так или иначе, связывается с личностью внушаемого. Например, взрослому, хорошо воспитанному человеку даже под гипнозом нельзя внушить, чтобы он публично выполнил какой-либо неэтичный или аморальный поступок. Настаивая на этом, можно довести его до истерики – и только. Безрассудно внушать заикающемуся ораву, что он человек аильной воли, смелый, что он прекрасно говорит или может так говорить. Такая чисто формальная манера внушения, равно как и приказы говорить хорошо, не заикаясь, только раздражают заикающихся.

Однако, чтобы быть эффективным и прочным, внушение должно проводиться в соответствии с предварительно вскрытыми здоровыми и патологическими своеобразиями личности, её доминирующими интересами, устремлениями, способностями и пр. Базируясь на здоровых элементах, развивая и укрепляя их, мобилизуя активность заикающихся, можно путём внушения вы-тесеить, заглушить нездоровые моменты и тем самым устранить заикание. Внушать можно исподволь, в соответствии с наличием у заикающихся тех или иных возможностей и благоприятствующей обстановки. Заметив, например, удачный момент в речевом поведении заикающегося, говорят ему: «Ты сегодня держал себя молодцом в разговоре с Н. Н., почти ни разу не запнулся. Вот видишь, ты можешь говорить, как и прочие твои товарищи». Внушение должно быть разумным и вызывающим полное доверие заикающегося к руководителю.

«Убеждение никогда не должно выливаться в банальную фразу о нереальности жалоб больного о том, что его симптомы есть «лишь воображение» (Аствацатуров); такое необоснованное утверждение сразу же может оттолкнуть заикающегося от логопеда и подорвать успех. При внушении нельзя пользоваться отрицательными формулировками: «Ты не будешь заикаться» и т. п. Надо: «Ты будешь говорить плавно» и т. п. С внушением неразрывно связано и самовнушение, т. е. самоутверждение заикающегося в здоровой речи и в социальной полноценности.

Во всей этой работе громадное значение имеет авторитет логопеда,– надо во что бы то ни стало преодолеть недоверие к своему руководителю. Механизм самовнушения, роль в последнем воображения изучены психологом акад. Узнадзе. Путём воображения определённой ситуации человек способен выработать у себя определённую установку на данный объект. Таким самовнушением объясняются сценическое перевоплощение актёра и такие случаи, когда заикающийся артист на сцене перестаёт заикаться (И.П.Певцов). А так как у некоторых заикающихся наблюдается повышенная внушаемость и самовнушаемость, то применение к ним указанных методов является особенно эффективным.

Самовнушение следует развивать, создавая конкретную ситуацию, понуждающую заикающегося воображать себя смелым, громко и неторопливо говорящим и т. п. Для соответствующих инсценировок рекомендуется участие в драматических кружках.

Как психотерапевтическое средство мы рекомендуем звукозапись на магнитофоне: сравнение обычной судорожной речи заикающегося с его же плавной ритмической учебной речью является объективным, убедительным и ободряющим свидетельством успеха и тем самым – сильным стимулом к работе над преодолением дефекта. В этих же целях полезно измерить во времени и продемонстрировать заикающемуся продолжительность одного и того же высказывания, сделанного учебной речью и свободной, т. е. с заиканием.

Постепенность и настойчивость, тактичность и осторожность, терпеливость и чуткое наблюдение за заикающимся на основе полного доверия последнего к руководителю, бодрый тон и оптимизм логопеда – главные условия успеха.

Работая над психологическим перерождением заикающегося, надо воспитываемые у него стремления, отношения, волевые усилия к преодолению дефекта связывать с определёнными и вполне конкретными и близкими для него целями и мотивами.

Примером подобной борьбы за здоровую речь являются Демосфен и наш народный артист ИП.Певцов, блестяще преодолевшие тяжёлый вид заикания.

Певцов, страдавший тяжёлым заиканием с 4 лет, добился успеха путём сильного волевого напряжения и самовнушения, силой необычайно яркого творческого воображения чуждых заиканию ситуаций. Он воспитал у себя твёрдую уверенность, что на сцене он не будет заикаться,– и он действительно не заикался на ней, потому что на сцене сильное воображение «переселяло всего его в какой-то другой образ, с другой судьбой, с другими чертами характера, с другой манерой говорить». «Всё дело в том творческом состоянии, когда я не интересуюсь ничем, кроме жизни моего героя» (И.П.Певцов).

Чрезвычайно важно и то, что Певцов не только преодолел страх перед спазмом, но подчинил его своей воле, своим целям: он «включал его в круг своих творческих приёмов, делая необычайно выразительные паузы и ритмы» (заслуженный артист Л и -в а н о в).

Семья и окружение. Как в семье, так и вне ее, к заикающемуся должны относиться особенно внимательно, осторожно, щадя его нервы и самолюбие, спокойно и выдержанно, без нервозности. Нужна ласковая, но твёрдая рука, без всяких скидок на дефекты. Заласканность, плаксивое сочувствие, неуместное сострадание, разговоры о ребёнке в присутствии его, как о несчастненьком, крайне вредны для него. Нельзя придавать заиканию, особенно при заикающемся, значения как большому несчастью и горю, часто и много говорить об этом и тем самым ещё более содействовать фиксации внимания на нём.

Назойливые требования – «говори медленно, не торопись» и т. п.– не только не помогают, а часто даже вредят, оскорбляют заикающегося, вызывая раздражение, обиду и ещё сильнее фиксируя недостаток речи. Надо в известной мере самим окружающим пренебречь заиканием и сконцентрировать своё внимание на других, положительных сторонах ребёнка, сосредоточив на них своё внимание, поощрять и развивать их. Вместо предъявлений целого кодекса правил речи, лучше создавать такие ситуации (товарищи, игры и т. п.), в которых ребёнок чувствовал бы себя счастливо, жизнерадостно, уверенно и, следовательно, меньше заикался или совсем не заикался.

В момент подавленного настроения, отчаяния следует умело, тактично ободрить, поддержать заикающегося, укрепить его веру в преодоление недуга, указать на конкретные примеры избавления от заикания, а главное – на необходимость перевоспитания своего характера, на переоценку вредности заикания, переключить его внимание на положительные стороны его личности, на интересующую его деятельность.

Очень важен хороший подбор друзей, спокойных и сочувственно, понимающе относящихся к заикающемуся. Последнего в свою очередь надо приучить к правильным отношениям с товарищами, так как часто из-за его нервности, эгоизма, обидчивости, подозрительности эти отношения не налаживаются.

Для иллюстрации к сказанному о роли семьи приводим случай устранения заикания у дошкольницы Кати (той самой, которая боялась фотографироваться. В глухом селении Читинской области мать и главным образом бабушка, руководствуясь моим консультативным письмом, решительно и вдумчиво занялись преодолением заикания у Кати. Вот что пишет мать через год по получении моего письма.

«.. .У нас отдельный дом и усадьба, так что возможность уединить ребёнка на некоторое время была. Но ведь нельзя же всё время держать ребёнка только в своём дворе, вдали от детского общества? Девочка ходила гулять в лес, на реку, на площадку, где всегда собираются дети, но гуляла всегда в присутствии бабушки, которая так занимала её, что особенно она не болтала и не обнаруживала свой недостаток. Для игр бабушка приглашала девочек тихих, спокойных, которые во многом ей уступали, девочек старше её по возрасту или, наоборот, самых маленьких девочек, которые сами кое-как лепетали и уж никак не могли сделать ей замечания, что она говорит не так. Но дома ведь был брат (старше её на шесть лет) и ещё двоюродный брат, оба шумные, подвижные, сорванцы-мальчишки. Обоим им было приказано очень строго, чтобы они ни в коем случае не напоминали Кате, что она заикается, не поправляли её. Но наедине бабушка очень серьёзно ей гозорила, что если она пр« разговоре будет торопиться и произносить слова неправильно, то она ни за что никуда её не поведёт–ни в лес, ви на реку. Я много с ней пела детских песенок; разучивала с голоса стихи; читали медленно, нараспев русские сказки. Всё это девочка запоминала, а так как подражательность в ней сильно развита, то она стихи, сказки читала точно так, со всеми интонациями. Дома создали ей спокойную обстановку, чтобы ничто не нервировало её и не раздражало: правильный тихий сон, принятие пищи в одно и то же время, ежедневные купания, игры на воздухе, молочное главным образом питание. Заикание постепенно стало исчезать. Катя стала заикаться только тогда, когда сильно торопилась, но и это постепенно исчезало. Так в 1947 г. уже дефекта не стало».

6) Лечение, режим.

При соответствующих показаниях (повышенная раздражительность, бессонница, вялость, нервные припадки и т. п.) заикающийся подвергается систематическому лечению и укреплению нервной, эндокринной и вегетативной систем разнообразными лекарственными средствами, физиотерапией и лечебной физкультурой (обтирания, души, купания, солнечные и воздушные ванны, электризация, гимнастика, спорт и т. п.). В период обострения заикания, что, как правило, бывает при усиленной общей возбуждённости, следует давать успокаивающие средства (Иогихес).

Из лекарств применяются кальций хлористый, кальциевый глюконат, бромиды в малых дозах, фенаминол, растормаживающий и речевые движения, гилантин-натрий как противосудорож-ное средство.