- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V-VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава вторая

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V-VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Глава 3. Культуры северных территории

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

Глава 3. Культуры северных территорий

Октябрьское, Лопино, Велеша, Победшце, Плакун, Старая Ладога (Бранденбург Н. Е., 1895, с. 90, 91, 135—141). Исследователь считал их славянскими погребальными насыпями.

Итоги археологического изучения сопок были подведены в самом конце XIX в. А. А. Спицыным (Спи-цын А. А., 1899г, с. 142—152). Отметив распространение этих памятников в старом славянском ареале, исследователь определил сопки как погребальные насыпи восточного славянства и датировал их IX— X вв. В других статьях А. А. Спицын писал о сопках как о памятниках одного из восточнославянских племен—словен новгородских (Спицын А. А,, 1899в, с. 308—310). Позднее, указывая на расположение сопок по берегам крупных рек — основных торговых путей того времени, он отнес эти памятники к норманнам (Спицын А. А., 1908, с. 16; 1922, с. 1-8). Впрочем, впоследствии А. А. Спицын от этого мнения отказался.

В начале XX в. единичные сопки раскапывали Н. К. Рерих (Устрека на р. Уверь), В. Н. Глазов (Овселуг в Осташковском уезде) и К. Д. Трофимов (Средние Озерцы на Плюссе). Наиболее значительные исследования того времени принадлежат П. Г. Любомирову (Любомиров 77., 1913, с. 224—234), раскопавшему шесть сопок на берегах Меты (Илем-ки, Никулище и Золотое Колено).

В 1930 г. изучением сопок в Приладожье занимался В. И. Равдоникас, высказавший сомнение в их славянской принадлежности опять-таки из-за расположения этих памятников по берегам крупных рек, а также отмечая некоторое их сходство с погребальными насыпями Скандинавии (Равдоникас В. И., 1934, с. 36, 37). В 30-х годах две сопки раскопал Новгородский музей, но материалы не были опубликованы.

Сведения о новгородских сопках суммированы в работе Н. Н. Чернягина, вышедшей в 1941 г. (Черня-гин Н. Я., 1941, с. 94—134). К тому же времени относится статья П. Н. Третьякова, посвященная ранним памятникам северной части восточного славянства (Третьяков 77. Я., 1941, с. 37-39). В этих работах время захоронений в сопках определяется VI—IX вв. Составленная Н. Н. Чернягиным карта сопок показала, что они занимают в основном те об-

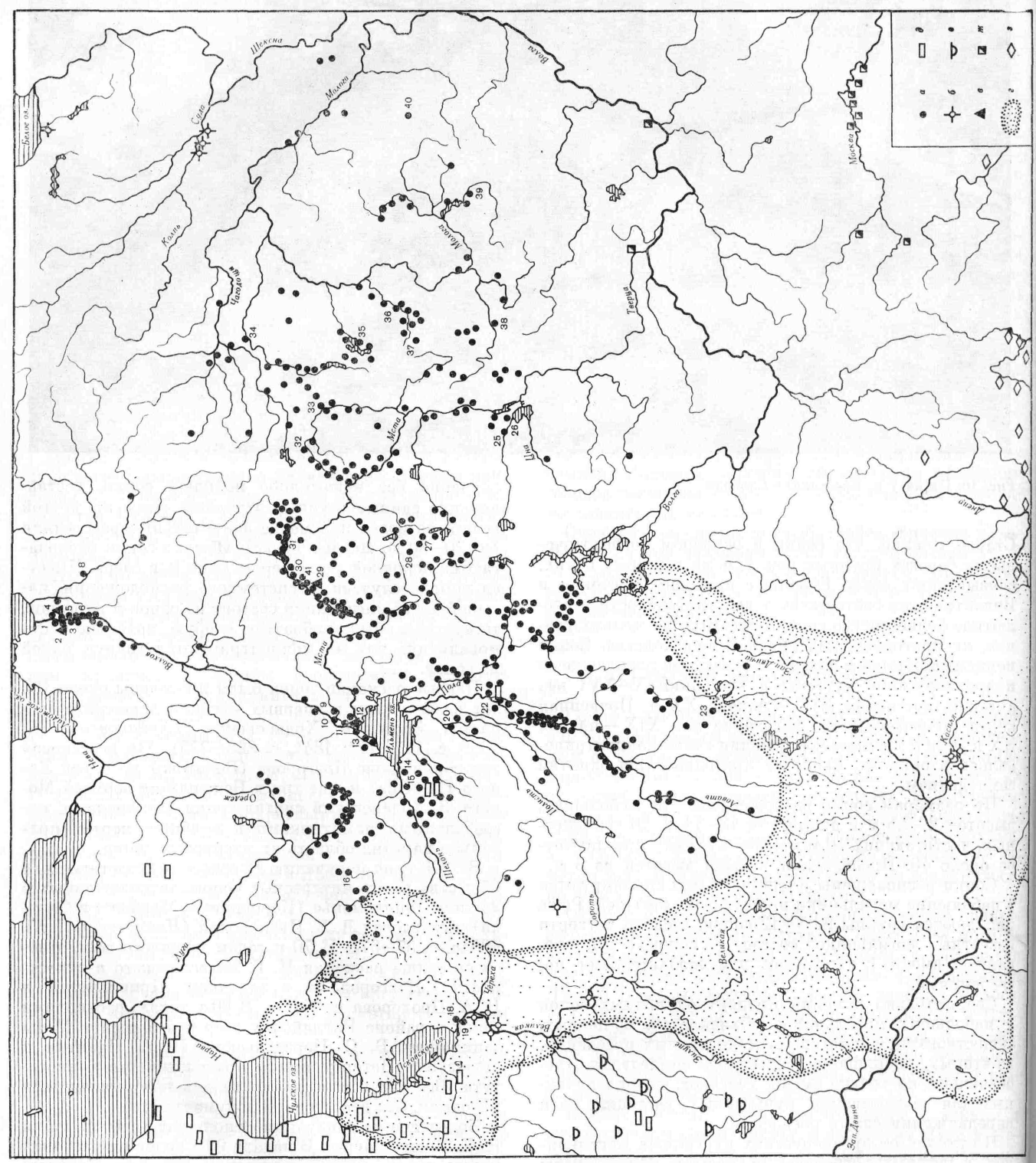

Карта 9. Распространение сопок

а — могильники, имеющие в своем составе сопки; б — могильники с насыпями, отнесенными к сопкам условно; в — поселения, синхронные сопкам; г — территория плотного распространения длинных курганов; д — каменные могильники эсто-ливского типа; е — грунтовые могильники латгалов; ж — позднедьяковские городища; a — памятники мощинской культуры

Цифрами обозначены могильники с исследованными сопками 1 — Велеша; 2 — Старая Ладога (сопки и поселение); 3 — По-бедище; 4 — Горчаковщина (поселение); 5 — Плакун; 6 — Лопино; 7 — Октябрьское; 8 —Красная Заря; 9 — Родивоново; 10 — Ушерска; 11 — Болотове; 12 — Рюриково городище (поселение); 13 — Любоежа; 14 — Витонь Большая; 15 — Горцы; 16 — Озерцы Средние; 17 — Горско; 18 — Муровичи; 19 — Романове; 20 — Марфино; 21 — Коровичино; 22 — Селяха; 23 — Гладкий Лог; 24 — Овселуг; 25 — Любинец; 26 — Заречье; 27 —Валдай; 28 — Миронеги; 29 — Золотое Колено (сопки и поселение); 30 — Илемки; 31 — Воймерицы; 32 — Горки; 33 — Устрека; 34 — Избоище; 35 — Городище; 36 — Сарогож-ский; 37 — Абакумове; 38 — Воронцово; 39 — Бежецы; 40 — Беженки; 41 — Никулище

ласти, которые летопись отводит словенам новгородским. Поэтому сопки были определены как памятники, оставленные этим племенем.

Работа Н. Н. Чернягина — серьезный этап в исследовании новгородских сопок. Однако с тех пор прошло 30 лет, и теперь она вызывает ряд серьезных замечаний. Так, Н. Н. Чериягин отнес к сопкам все насыпи с трупосожжениями высотой 2 м и более и все высокие неисследованные курганы. В результате в группу сопок ошибочно попали насыпи иного типа. Неоправданным представляется также включение Н. Н. Чернягиным в число сопок круглых насыпей, отличных по строению, но синхронных с сопками. Ошибочно включены в группу сопок некоторые насыпи, не являющиеся погребальными (например, Подшевелиха, Козикино, Орлов Городок и др.).

В послевоенный период значительные раскопки сопок не велись. Однако новые исследования ценны тем, что выполнены современными методами и хорошо документированы. С. Н. Орлов и Н. Н. Турина раскапывали сопки в окрестностях Старой Ладоги (Орлов С. Я., 1955, с. 190-211; 1958, с. 236-239). В 1965 г. интересную сопку на Мете (Воймерицы) исследовал А. В. Куза (Куза А. В., 1966, с. 156, 157). Обобщающая сводка данных, которыми располагает современная археология по новгородским сопкам, была опубликована в 1970 г. (Седов В. В., 1970а). В ней подведены итоги многолетнего изучения этих древностей.

В 1970—1975 гг. было раскопано несколько сопок в Старой Ладоге и ее ближайших окрестностях (Наза-ренко В. А., 1971, с. 4; Петренко В. П., Крапивина Г. А., Теребихин Н. М., Лебедев Г. (7., 1973, с. 35, 36; Носов Е. Н., Конецкий В. Я., 1974, с. 23, 24; Петренко В. Я., 1975, с. 32, 33; 1977, с. 55-62; Петренко В. П., Кучер А. Л., Рацко В. В., 1976, с. 35; Петренко В. П., Конаков Н. Д., Рогачев М. В., 1977, с. 85—90). В 1972 г. одну из интереснейших многоярусных сопок, расположенную у д. Репьи в верхней части бассейна Луги, раскопал Г. С. Лебедев (Лебедев Г. С., 19776, с. 42-45; 1978, с. 93-99). Еще одну сопку недалеко от Пскова (Романове) исследовал в 1974 и 1975 гг. С. В. Белецкий (Белецкий С. В., 1976, с. 6,7).

Ежегодно проводятся значительные экспедиционные работы по обследованию сопок, выявленных в XIX и начале XX в., а также поиски новых насыпей. Одной из важнейших частей сопок является кольцо, сложенное в основании из валунов (табл. XX, 2, 4, 6, 7). Это кольцо в большинстве случаев сооружалось раньше, чем насыпь. Оно имело ритуальный смысл и одновременно укрепляло основание насыпи. Складывалось кольцо из более или менее крупных валунов, положенных с небольшими промежутками или без них. Иногда наблюдается два концентрических кольца из камней. Изредка камни лежат в два-три яруса. В окрестностях Старой Ладоги раскопаны сопки, в которых вместо простого кольца из камней обнаружены более сложные кладки. Так, в сопке 145 у с. Октябрьское Н. Е. Бранденбург открыл оригинальный кольцеобразный цоколь шириной до 1,4 м. Его наружная часть сложена из огромных валунов, вплотную примыкавших друг к другу, внутренняя — из небольших плит, положенных насухо. Промежуток между стенкой из плит и валунами был забит кам-

61