- •Силы, действующие в жидкости. Давление.

- •2.Общая характеристика физических свойств жидкостей и газов: плотность, удельный вес, вязкость, сжимаемость, температурное расширение, парообразование.

- •Закон Ньютона для вязкости, параметры характеризующие вязкость, физический смысл этих параметров, единицы измерения параметров вязкости.

- •4 Основное уравнение гидростатики

- •5 Способы измерения давления.

- •6 Давление жидкости на плоские стенки

- •7. Давление жидкости на цилиндрические стенки

- •8 . Плавание тел.

- •9. Относительный покой жидкости

- •10 Основные законы кинематики и динамики жидкости .Основные понятия и определения.

- •11.Расход. Уравнение расхода

- •12. Уравнение Бернулли для элементарной струйки

- •13.Уравнене Бернулли для потока реальной жидкости

- •14. Гидродинамическое подобие и режимы течения жидкости.

- •15. Основы гидродинамического подобия

- •16. Режимы течения жидкости

- •17.Течение капельной жидкости с кавитацией

- •18.Потери напора в гидравлических сопротивлениях

- •19.Общие сведения о гидравлических сопротивлениях.

- •21. Гидромашины, их общая классификация и основные параметры

- •22. Объемный гидропривод, принцип действия и основные понятия

- •23.Основные преимущества и недостатки объемных гидроприводов

- •25.Основные сведения об объемных насосах.

- •27. Общие свойства и классификация роторных насосов.

- •32. Объёмные гидравлические двигатели.

- •33. Гидроцилиндры. Гидромоторы. Обозначение гидромашин на гидравлических схемах

- •Недостатки

- •34. Гидродроссели. Регулирующие гидроклапаны. Направляющие гидроклапаны.

- •15 Направляющие гидроклапаны

- •36. Общие сведения о гидрораспределителях. Направляющие гидрораспределители.

- •39. Рабочие жидкости объемных гидроприводов, гидролинии, гидроемкости, фильтры и теплообменники.

- •40. Гидроаккумуляторы

- •48 Общие сведения о пневматических системах

- •51.Система подготовки сжатого воздуха.

- •52.Основные требования к монтажу, наладке и эксплуатации элементов пневмосети.

- •53.Динамические и объемные компрессоры.

36. Общие сведения о гидрораспределителях. Направляющие гидрораспределители.

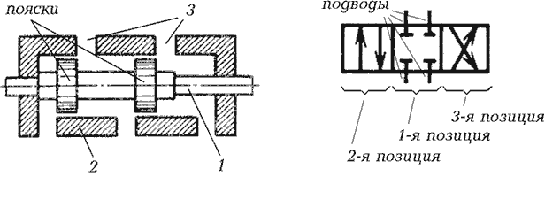

запорно-регулирующим элементом золотниковых направляющих гидрораспределителей является цилиндрический золотник 1, который в зависимости от числа каналов (подводов) 3 в корпусе 2 может иметь один, два и более поясков (рис.5.1, а). На схемах гидрораспределители обозначают в виде подвижного элемента, на котором указываются линии связи, проходы и элементы управления. Рабочую позицию подвижного элемента изображают квадратом (прямоугольником), число позиций соответствует числу квадратов (рис.5.1, б).

Рис.5.1. Схема (а) и обозначение (б) гидрораспределителя

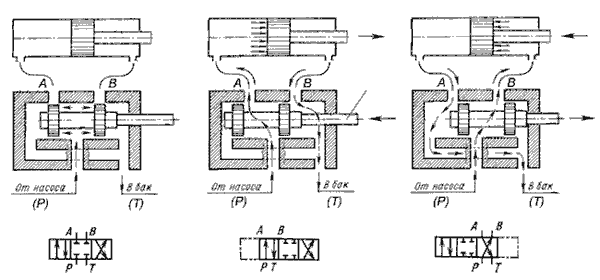

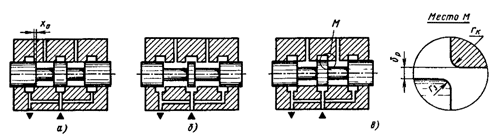

Рассмотрим принцип работы распределителя (рис.5.2). В первой (исходной) позиции все линии А, В , Р и Т, подходящие к распределителю разобщены, т.е. перекрыты (рис.5.2, а). При смещении золотника влево распределитель переходит во вторую позицию, в которой попарно соединены линии Р и А, В и Т (рис.5.2, б). При смещении золотника вправо - в третью, где соединяются линии Р и В, А и Т (рис.5.2, в). Такой распределитель часто называют реверсивным, так как он используется для остановки и изменения направления движения исполнительных органов.

Рис.5.2. Схема работы золотникового гидрораспределителя

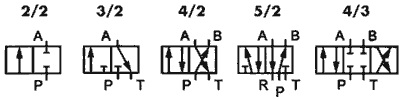

В зависимости от числа подводов (линий, ходов) распределители могут быть двухходовые (двухлинейные); трехходовые (трехлинейные), четырех- и многоходовые. В соответствии с этим в обозначениях гидрораспределителей первая цифра говорит о числе подводов. Например, из обозначения гидрораспределителя "4/2" можно понять, что он имеет 4 подвода, т.е. он четырехходовой (четырехлинейный).

Вторая цифра в обозначении говорит о числе позиций. То же обозначение распределителя "4/2" говорит, что у него две позиции.

Примеры обозначения распределителей приведены на рис.5.3.

Рис.5.3. Примеры обозначения типов распределителей

37. Дросселирующие гидрораспределители.

Общие сведения. Дросселирующие гидрораспределители - это регулирующие гидравлические аппараты, меняющие расход и направление потока масла в нескольких линиях одновременно в зависимости от величины внешнего управляющего воздействия, которое чаще всего бывает механическим или электрическим.

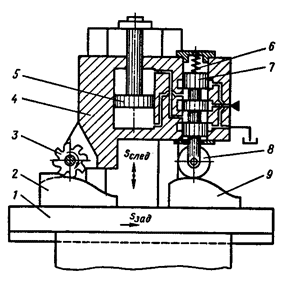

Схема гидравлической копировальной системы фрезерного станка

Типичным примером применения дросселирующего распределителя может служить гидравлическая копировальная система фрезерного станка (рисунок). В процессе обработки стол 1 с закрепленными на нем обрабатываемой деталью 2 и копиром 9 перемещается со скоростью задающей подачи sзад - Золотник 7 дросселирующего распределителя пружиной б постоянно прижат через ролик 8 к фасонной поверхности копира 9. Корпус дросселирующего распределителя жестко связан с кареткой 4, несущей инструмент 3 и перемещаемой цилиндром 5, шток которого неподвижно закреплен на станине станка. Золотник дросселирующего распределителя имеет четыре рабочих кромки, частично перекрывающих кольцевые канавки корпуса. Каналами в корпусе распределителя средняя кольцевая канавка соединена с напорной линией гидросистемы, две крайних - со сливной линией, а промежуточные полости - с камерами цилиндра. Закон перемещения золотника 7 определяется профилем копира, а каретка 4, отслеживая его перемещение, обеспечивает соответствующую подачу инструмента sслед с усилием, достаточным для преодоления сил резания. Например, при смещении золотника 7 вверх напорная линия соединяется со штоковой камерой цилиндра и одновременно его поршневая камера - со сливной линией, в результате чего каретка 4 вместе с инструментом 3 и корпусом дросселирующего распределителя поднимается вверх до тех пор, пока кольцевые канавки корпуса распре-делителя не будут перекрыты рабочими кромками золотника 7. При смещении золотника вниз направление подачи sслед реверсируется. Таким образом, дросселирующий распределитель изменяет направление движения цилиндра. Одновременно аппарат изменяет и скорость этого движения, зависящую от проходного сечения дросселирующих щелей между рабочими кромками золотника и канавками корпуса. Очевидно, что при постоянной задающей подаче скорость следящей подачи зависит от угла наклона копируемого профиля.

Золотники дросселирующих гидрораспределителей с положительным (а), отрицательным (б) и нулевым (в) перекрытиями

В зависимости от соотношения осевых размеров поясков золотника и коль¬цевых канавок корпуса различают дросселирующие распределители с положительным, отрицательным и нулевым перекрытием (рисунок). Дросселирующие распределители с положительным перекрытием (см. рисунок а) имеют повышенную зону нечувствительности, так как для открытия дросселирующих щелей необходимо предварительно сместить золотник на величину осевого перекрытия хо. Это значит, что в гидросистеме смещения золотника от среднего положения на величину ±х0 не вызовут соответствующего движения инструмента, в результате чего значительно ухудшится точность фрезерования. Дросселирующие распределители с отрицательным перекрытием (см. рисунок б) лишены этого недостатка, однако при их применении появляются значительные перетечки масла из напорной линии гидросистемы в сливную, что может привести к большим потерям мощности в гидроприводе и падению давления в момент, когда золотник находится вблизи от среднего положения. Наилучшими характеристиками обладают дросселирующие распределители с нулевым перекрытием, однако нулевое перекрытие возможно лишь теоретически. Если рассмотреть геометрию рабочих кромок золотника и кольцевой канавки в корпусе (см. рисунок в, место М), можно видеть, что даже при отсутствии осевого зазора между торцовыми поверхностями золотника и корпуса проходное сечение щели не равно нулю вследствие наличия радиального зазора δр и „завала" рабочих кромок rз и rк. Учитывая, что погрешности геометрии рабочих кромок, а также ошибки в осевых и диаметральных размерах, которые могут составлять лишь несколько микрон, оказывают большое влияние на проходное сечение щелей, можно сделать вывод о необходимости изготовления деталей распределителя с особо высокой точностью из закаленных сталей во избежание быстрого износа рабочих кромок в процессе эксплуатации. Величина δр должна быть достаточной для обеспечения свободного перемещения золотника в корпусе и исключения заклинивания при деформациях, возникающих в процессе сборки и эксплуатации узла. Жесткими требованиями к качеству основных деталей дросселирующих распределителей определяется необходимость их централизованного изготовления на специализированных заводах, имеющих специальное оборудование и испытательные стенды.

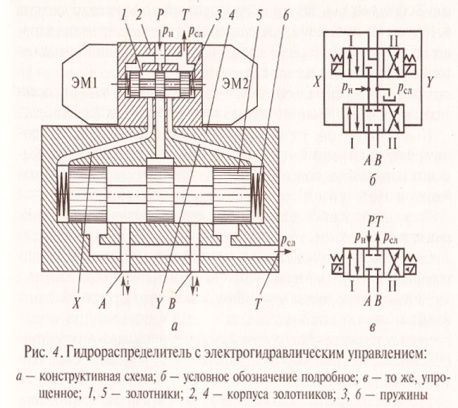

38. Гидрораспределители с электрическим управлением

Электрическое управление в гидрораспределителях применяется при условных проходах Dy < 10 мм, так как у управляющих электромагнитов обычно ограничены тяговое усилие и ход. Для больших условных проходов такие гидрораспределители делают двухступенчатыми, причем первая из ступеней является гидравлическим устройством предварительного усиления мощности входного управляющего сигнала. Эти гидрораспределители называются еще гидрораспределителями с электрогидравлическим управлением, а если гидрораспределитель дросселирующий — электрогидравлическими усилителями (ЭГУ). Для такого устройства входным является электрический сигнал, а выходным — некоторый поток рабочей жидкости с параметром (расходом или давлением), пропорциональным мощности входного сигнала. Направление потока и знак перепада давления при этом соответствуют знаку входного электрического сигнала.

ЭГУ состоит из

электромеханического преобразователя,

в котором электрический сигнал

преобразуется в некоторое механическое

перемещение (поворот вала или перемещение

толкателя электромагнита), и гидравлического

усилителя мощности. На рис. 4, а в качестве примера изображен

двухступенчатый гидрораспределитель,

в состав которого входят два золотниковых

гидрораспределителя: распределитель

первой ступени, состоящий из корпуса

2, золотника 1 и двух центрирующих пружин

3, с управлением от двух электромагнитов

ЭМ1 и ЭМ2; гидрораспределитель второй

ступени, состоящий из корпуса 4, золотника

5 и двух центрирующих пружин 6, с

гидравлическим управлением.

Гидрораспределитель имеет присоединительные

отверстия Р, Т, А, В. Торцевые полости

распределителя второй ступени соединены

с выходными отверстиями распределителя

первой ступени каналами Х и Y.

На рис. 4, а в качестве примера изображен

двухступенчатый гидрораспределитель,

в состав которого входят два золотниковых

гидрораспределителя: распределитель

первой ступени, состоящий из корпуса

2, золотника 1 и двух центрирующих пружин

3, с управлением от двух электромагнитов

ЭМ1 и ЭМ2; гидрораспределитель второй

ступени, состоящий из корпуса 4, золотника

5 и двух центрирующих пружин 6, с

гидравлическим управлением.

Гидрораспределитель имеет присоединительные

отверстия Р, Т, А, В. Торцевые полости

распределителя второй ступени соединены

с выходными отверстиями распределителя

первой ступени каналами Х и Y.

При отсутствии электрического управляющего сигнала золотники обоих распределителей под действием пружин находятся в средних (нейтральных) позициях. При этом золотник 1 соединяет торцевые полости распределителя второй ступени со сливом, а золотник 5 перекрывает все проходные сечения (см. рис. 4, а, б).

При поступлении сигнала, например на электромагнит ЭМ1, золотник 1 смещается до упора вправо, т. е. распределитель первой ступени переключается в позицию I (см. рис. 4, б). При этом по каналу X поток жидкости под давлением поступает в левую торцевую полость гидрораспределителя второй ступени, а его правая торцевая полость через канал Y соединяется со сливом. На торцах золотника 5 возникает перепад давлений, под действием которого он смещается вправо, т.е. основной гидрораспределитель переключается в позицию I. При этом соединяются гидролинии Р с А и В с Т.

При поступлении управляющего сигнала на вход электромагнита ЭМ2 золотники 7 и 5 перемещаются влево, т. е. гидрораспределитель переключается в позицию II. При этом соединяются гидролинии Р с В и А с Т.

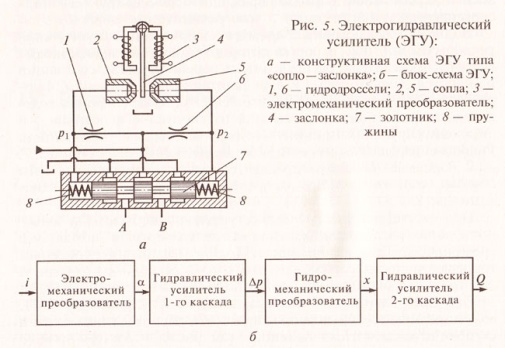

На практике

наиболее широкое распространение

получили двух-дроссельные (по числу

регулируемых гидродросселей) гидроусилители

типе «сопло — заслонка» (рис. 5, а). Этот

гидроусилитель состоит из двух

регулируемых гидродросселей типа «сопло

— заслонка» и двух постоянных (балансных)

гидродросселей 1 и 6. Важный элемент

этого устройства — подпружиненный

центрирующими пружинами 8 золотник 7

дросселирующего гидрораспределителя,

который является гидроусилителем

второго каскада усиления ЭГУ

Этот

гидроусилитель состоит из двух

регулируемых гидродросселей типа «сопло

— заслонка» и двух постоянных (балансных)

гидродросселей 1 и 6. Важный элемент

этого устройства — подпружиненный

центрирующими пружинами 8 золотник 7

дросселирующего гидрораспределителя,

который является гидроусилителем

второго каскада усиления ЭГУ