- •1. Область применения и номенклатура мк

- •2Достоинства и недостатки мк.

- •3. Основные принципы современного проектирования мк.

- •4. Организация проектирования мк

- •5. Механические свойства стали

- •6. Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали.

- •7.Виды строительных сталей.

- •8.Структура низколегированных сталей. Основные химические элементы, применяемые при легировании.

- •10.Виды термических воздействий и их влияния на свойства строительных сталей.

- •11.Кипящие, полуспокойные и спокойные стали.

- •12.Атмосферостойкие стали.

- •13.Факторы, влияющие на выбор марок сталей.

- •14.Группы стальных конструкций, зависящих от условий работы материала.

- •15.Алюминий, его физико-механические свойства.

- •16.Виды полуфабрикатов из алюминиевых сплавов

- •17.Легированные и многокомпонентные алюминиевые сплавы.

- •18.Достоинства и недостатки алюминиевых сплавов, область применения.

- •19.Требования, предъявляемые к металлическим конструкциям.

- •20.Расчет по допускаемым напряжениям. Основные принципы метода.

- •21.Методы расчета по предельным состояниям. Определения, виды предельных состояний.

- •22. Первая группа предельных состояний

- •23. Нагрузки и воздействия, используемые при расчете по предельным состояниям.

- •24.Нормативные и расчетные сопротивления.

- •25.Вторая группа предельных состояний.

- •26.Сортамент – сталь листовая.

- •27.Сортамент – уголки и швеллеры.

- •28.Сортамент – двутавры.

- •29.Сортамент – тонкостенные профили.

- •30.Сортамент – профили из алюминиевых сплавов.

- •31.Виды сварки, технология, область использования.

- •32.Виды сварных соединений.

- •33.Сварные швы.

- •34.Работа и расчет сварных соединений, выполненных угловыми швами.

- •35.Работа и расчет сварных соединений, выполненных стыковыми швами

- •36. Общие конструктивные требования к сварным соединениям.

- •37.Виды болтов, область их использования.

- •38.Понятия о заклепочных соединениях.

- •39.Соединения на высокопрочных болтах.

- •40 .Расчет центрально растянутых элементов. Расчет изгибаемых элементов в пределах упругости

- •41.Работа изгибаемых элементов с учетом развития пластических деформаций.

- •42.Проверка общей устойчивости изгибаемых элементов.

- •43.Расчет элементов стальных конструкций на центральное сжатие

- •44.Типы балок, их статические схемы.

- •45.Виды балочных клеток.

- •46.Монтажные стыки балок.

- •47.Узлы опирания балок на оголовки колонн.

- •48. Шарнирное примыкание балок к колоннам сбоку.

- •50.Узлы крепления балок к балкам.

- •51.Виды стальных колонн. Компоновка поперечного сечения стержня колонн.

- •52.Основы расчета колонн.

- •53.Базы одноветвевых колонн.

- •54.Конструкции оголовков колонн.

- •55.Рамы. Статические схемы

- •56.Решения карнизных узлов рам.

- •57.Решения коньковых и опорных узлов рам.

- •59.Способы восприятия распора арок.

- •60,Примеры использования большепролетных стальных арок

- •61.Системы ферм и область их применения в строительных конструкциях.

- •62.Очертание ферм и их генеральные размеры.

- •63.Системы решеток ферм и их характеристика, панели ферм.

- •64.Устойчивость ферм. Связи.

- •65.Унификация и модулирование геометрических размеров ферм.

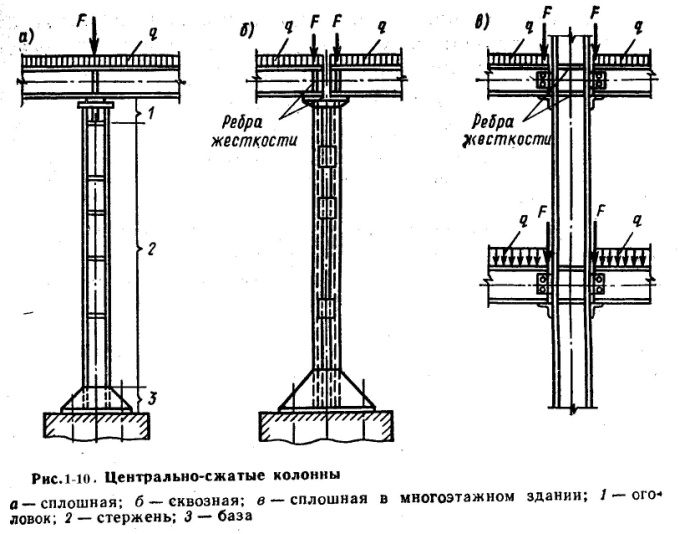

51.Виды стальных колонн. Компоновка поперечного сечения стержня колонн.

Колонны предназначены для передачи нагрузки от балочных клеток, ферм покрытий, рабочих площадок и других конструкций на фундаменты. В центрально-сжатых колоннах равнодействующая сила приложена по оси колонны и вызывает в ней центральное сжатие расчетного поперечного сечения. Центрально-сжатые колонны, так же как и внецентренно сжатые, состоят из трех основных частей, выполняющих определенную функцию: оголовка, стержня и базы (башмака) (рис. 1-10).

Случай центрально-сжатых колонн имеет место в одноэтажных (рис. 1-10, а, б) и многоэтажных (рис. 1-10, в) гражданских и промышленных зданиях, когда горизонтальные усилия воспринимаются системой вертикальных связей.

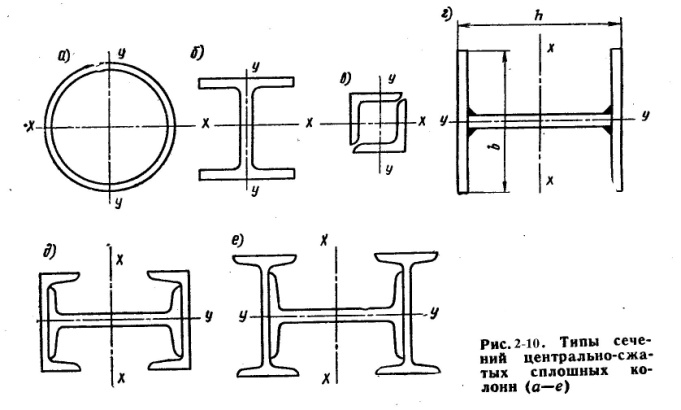

По типу сечений различают сплошные колонны, состоящие из прокатных двутавров или труб или различных комбинаций открытых профилей (рис. 2-10),

и сквозные, состоящие из двух или четырех ветвей, соединенных между собой планками или решетками из уголков или швеллеров (рис. 3-10).

Соединение ветвей на планках применяют тогда, когда расстояние между осями ветвей не превышает 500 — 600 мм. При больших расстояниях планки получаются тяжелыми, поэтому целесообразно применять решетку из одиночных уголков.

52.Основы расчета колонн.

В дальнейшем мы ограничимся рассмотрением только сплошных колонн.

При проектировании центрально-сжатых колонн, закрепленных только по концам, стремятся к обеспечению ее равноустойчивости относительно главных осей инерции сечения х — х и у — у. Чтобы колонна была равноустойчивой, гибкость ее в плоскости оси х должна быть равна гибкости в плоскости у, т.е.

х = у или l0,x /ix = l0,y /iy

Исходя из этого наиболее рациональными типами сечений для сравнительно коротких колонн являются широкополочный двутавр, труба и сварное двутавровое сечение, составленное из трех листов. При большой длине и небольших нагрузках сквозные колонны более эффективны по расходу материала, чем сплошные, но имеют трудности крепления примыкающих балок, особенно в случаях примыкания балок по длине стержня.

Расчет центрально-сжатой колонны начинают с определения расчетной продольной силы с грузовой площади колонны (рис. 6-9) :

N = AS Ftot (Ф1-10)

где Ftot — суммарная интенсивность всех постоянных и временных нагрузок, приведенная к 1 м2 грузовой площади; AS — грузовая площадь колонны.

Требуемая площадь сечения колонны может быть определена из условия обеспечения устойчивости центрально-сжатого стержня по формуле

(Ф2-10)

(Ф2-10)

Для предварительного расчета коэффициент продольного изгиба принимают для стальных колонн 0,75 — 0,85; для алюминиевых 0,6 — 0,75. По найденному значению Аса1 стержень сплошной колонны из прокатных профилей находят путем подбора профиля по сортаменту, у которого значения площади

А Аса1

Для сплошных двутавровых стержней, составленных из трех стальных листов, при назначении размеров сечения руководствуются следующими соображениями: для поясов применяют листы толщиной tf =8 — 40 мм, для стенки — толщиной tw =6 — 16мм; высоту и ширину сечения колонны в зависимости от допустимой гибкости принимают в пределах (1/14 — 1/29) H (табл. 1-10). При значительных продольных силах гибкость колонн рекомендуется принимать в пределах =60 — 90, но не более 120. (После назначения сечения определяют его фактические геометрические характеристики: А, ix, iy, ,х, у, x, у. Затем, сопоставляя x и у, определяют значения min. Сечение считается подобранным, если в результате проверки напряжений по формуле (Ф2-10) нет перенапряжения, а процент недонапряжение не превышает 5 % для сварных и комбинированных профилей или его невозможно уменьшить в пределах сортамента прокатных профилей.

При расчете центрально-сжатых стержней приближенные значения радиусов инерции сечения могут быть определены по табл. 2-10. Моменты инерции сварного двутаврового сечения относительно главных осей могут быть определены по формулам:

Jx=(twhw3/12)+2Af(hw/2+tf/2)2 (Ф3-10)

Jy = 2tfbf3/12. (Ф4-10)