- •1. Область применения и номенклатура мк

- •2Достоинства и недостатки мк.

- •3. Основные принципы современного проектирования мк.

- •4. Организация проектирования мк

- •5. Механические свойства стали

- •6. Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали.

- •7.Виды строительных сталей.

- •8.Структура низколегированных сталей. Основные химические элементы, применяемые при легировании.

- •10.Виды термических воздействий и их влияния на свойства строительных сталей.

- •11.Кипящие, полуспокойные и спокойные стали.

- •12.Атмосферостойкие стали.

- •13.Факторы, влияющие на выбор марок сталей.

- •14.Группы стальных конструкций, зависящих от условий работы материала.

- •15.Алюминий, его физико-механические свойства.

- •16.Виды полуфабрикатов из алюминиевых сплавов

- •17.Легированные и многокомпонентные алюминиевые сплавы.

- •18.Достоинства и недостатки алюминиевых сплавов, область применения.

- •19.Требования, предъявляемые к металлическим конструкциям.

- •20.Расчет по допускаемым напряжениям. Основные принципы метода.

- •21.Методы расчета по предельным состояниям. Определения, виды предельных состояний.

- •22. Первая группа предельных состояний

- •23. Нагрузки и воздействия, используемые при расчете по предельным состояниям.

- •24.Нормативные и расчетные сопротивления.

- •25.Вторая группа предельных состояний.

- •26.Сортамент – сталь листовая.

- •27.Сортамент – уголки и швеллеры.

- •28.Сортамент – двутавры.

- •29.Сортамент – тонкостенные профили.

- •30.Сортамент – профили из алюминиевых сплавов.

- •31.Виды сварки, технология, область использования.

- •32.Виды сварных соединений.

- •33.Сварные швы.

- •34.Работа и расчет сварных соединений, выполненных угловыми швами.

- •35.Работа и расчет сварных соединений, выполненных стыковыми швами

- •36. Общие конструктивные требования к сварным соединениям.

- •37.Виды болтов, область их использования.

- •38.Понятия о заклепочных соединениях.

- •39.Соединения на высокопрочных болтах.

- •40 .Расчет центрально растянутых элементов. Расчет изгибаемых элементов в пределах упругости

- •41.Работа изгибаемых элементов с учетом развития пластических деформаций.

- •42.Проверка общей устойчивости изгибаемых элементов.

- •43.Расчет элементов стальных конструкций на центральное сжатие

- •44.Типы балок, их статические схемы.

- •45.Виды балочных клеток.

- •46.Монтажные стыки балок.

- •47.Узлы опирания балок на оголовки колонн.

- •48. Шарнирное примыкание балок к колоннам сбоку.

- •50.Узлы крепления балок к балкам.

- •51.Виды стальных колонн. Компоновка поперечного сечения стержня колонн.

- •52.Основы расчета колонн.

- •53.Базы одноветвевых колонн.

- •54.Конструкции оголовков колонн.

- •55.Рамы. Статические схемы

- •56.Решения карнизных узлов рам.

- •57.Решения коньковых и опорных узлов рам.

- •59.Способы восприятия распора арок.

- •60,Примеры использования большепролетных стальных арок

- •61.Системы ферм и область их применения в строительных конструкциях.

- •62.Очертание ферм и их генеральные размеры.

- •63.Системы решеток ферм и их характеристика, панели ферм.

- •64.Устойчивость ферм. Связи.

- •65.Унификация и модулирование геометрических размеров ферм.

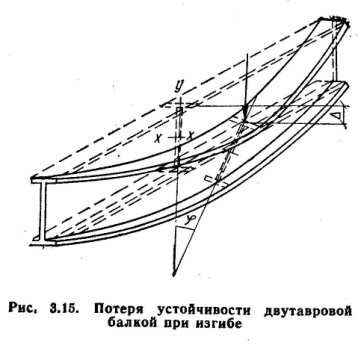

42.Проверка общей устойчивости изгибаемых элементов.

(первое предельное состояние). Изгибаемые элементы могут выйти из работы вследствие потери ими общей устойчивости. При потере устойчивости изгибаемый элемент (например, балка) при расположении нагрузки в плоскости главной оси инерции сначала изгибается в своей плоскости, затем при достижении нагрузкой критического значения начинает закручиваться и выходить из плоскости изгиба (рис. 3.15).

Проверка общей устойчивости балок сводится к сравнению возникающих напряжений с критическими. Расчетная формула этой проверки представима в виде:

где Wc – момент сопротивления для сжатого пояса;

b = кру – коэффициент перехода от нормативных сопротивлений к критическим напряжениям потери общей устойчивости изгибаемыми элементами (обычно коэффициент b называют балочным коэффициентом).

При определении значения b за расчетную длину балки l еf следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого пояса от поперечных смещений (узлами продольных или поперечных связей, точками крепления жесткого настила); при отсутствии связей l еf = l (где l — пролет балки); за расчетную длину консоли следует принимать l еf = l при отсутствии закрепления сжатого пояса на конце консоли в горизонтальной плоскости (здесь l — длина консоли); расстояние между точками закреплений сжатого пояса в горизонтальной плоскости при закреплении пояса на конце и по длине консоли.

Устойчивость балок не требуется проверять:

а)при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистую сталь и т. п.);

б)при отношении расчетной длины балки lеf к ширине сжатого пояса b, не превышающем значений, определяемых по формулам табл. 8* для балок симметричного двутаврового сечения и с более развитым сжатым поясом, для которых ширина растянутого пояса составляет не менее 0,75 ширины сжатого пояса.

Проверка упругих деформаций, нарушающих нормальные условия эксплуатации (второе предельное состояние). В условиях нормального режима работы сооружения в балках могут появиться деформации, затрудняющие эксплуатацию конструкций. Эти деформации (прогибы) проверяют по упругой стадии работы конструкции от воздействия нормативных нагрузок. При этом возникающие максимальные прогибы не должны превышать предельных, приведенных в разделе 10 СНиП2.01.07-85*

f f

43.Расчет элементов стальных конструкций на центральное сжатие

Предельные состояния сжатых жестких стержней определяются развитием пластических деформаций при достижении напряжениями предела текучести, а гибких стержней — потерей устойчивости.

Расчет на прочность. Расчет на прочность центрально сжатых элементов выполняется так же, как и центрально растянутых, по формулам (Р.1) и (Р.3). Вместе с тем в этом случае могут быть учтены некоторые отличительные особенности работы материала на сжатие. Например, проверка прочности элементов с соединениями на болтах повышенной прочности может быть выполнена по сечению «брутто», т. е. без учета ослабления сечения отверстиями.

При малой длине выступающей части сжатого элемента (например, опорное ребро балки) его сечение определяется расчетом на местное смятие торцевой поверхности (при наличии пригонки

Требования по проверке устойчивости центрально-сжатых стержней установлены в действующем СНиП П-23-81* на основе расчета внецентренно-сжатых стержней с учетом влияния формы сечения, начального искривления оси, случайного эксцентриситета сжимающей силы, а также соединительных элементов (для сквозных стержней).

Начальные искривления или случайные эксцентриситеты приняты в соответствии с допускаемыми отклонениями, установленными в нормах на изготовление стальных конструкций.

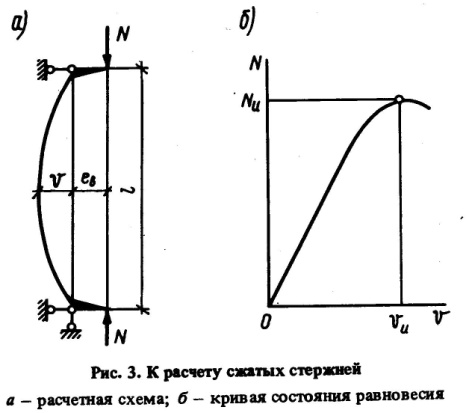

При решении поставленной задачи был рассмотрен внецентренно-сжатый стержень, схема которого приведена на рис.3, а.

При этом решение выполнялось в предположении малости перемещений по деформированной схеме с учетом пластических деформаций, а значение расчетной несущей способности принято равным предельному значению сжимающей силы Nu, которая может быть воспринята элементом (рис. 3, б). Форма изогнутой оси принималась по полуволне синусоиды.

В

СНиП П-23-81* методика практических

расчетов центрально-сжатых элементов

приведена с использованием

коэффициентов устойчивости при

центральном сжатии

(коэффициентов

продольного изгиба), которые вычислены

в зависимости от условной гибкости

и

приняты

равными

= Nu/

(А Rу).

и

приняты

равными

= Nu/

(А Rу).

При вычислении значений коэффициентов типы поперечных сечений сжатых элементов принимались в соответствии со значениями коэффициентами влияния формы сечения (табл.73 СНиП П-23-81*), а начальные несовершенства еb — по формуле

где i – радиус инерции сечения;

l – расчетная длина элемента.

При

нормировании коэффициентов

определялась

также критическая сила упругих идеальных

стержней по методу Эйлера. Окончательные

значения коэффициентов

принимались

наименьшими из двух: вычисленных с

учетом начальных несовершенств или

по методу Эйлера с введением коэффициента

надежности

е

= 1.3 ( ).

Это

было сделано для ограничения прогибов

сжатых стержней при относительно

больших гибкостях, когда влияние

начальных несовершенств становилось

несущественным.

).

Это

было сделано для ограничения прогибов

сжатых стержней при относительно

больших гибкостях, когда влияние

начальных несовершенств становилось

несущественным.

Полученные

таким образом значения коэффициентов

для

различных форм поперечных сечений были

осреднены и аппроксимированы с помощью

формул (8)-(10) СНиП П-23-81*, на основании

которых для различных значений

расчетных сопротивлений Rу,

выраженных

через

приведенные гибкости

была

составлена табл. 72 СНиП П-23-81* коэффициентов

продольного изгиба

для центрально-сжатых элементов.

была

составлена табл. 72 СНиП П-23-81* коэффициентов

продольного изгиба

для центрально-сжатых элементов.

Более точно эти величины можно определить по эмпирическим формулам.

В этом случае расчет на устойчивость сплошностенчатых элементов, подверженных центральному сжатию силой N следует выполнять по формуле