- •1. Определение и основные функции ос.

- •5. Пакетные системы.

- •7. Синхронные и асинхронные очереди сообщений.

- •9. Способы синхронизации параллельных процессов.

- •11. Механизм диспетчирования.

- •13. Механизм временного запрещения доступа.

- •15. Механизм прерываний и типы прерываний.

- •17. Примитив. Различие между работой процесса и примитива.

- •25.Динамическая настройка адресов.

- •27. Понятие свопинга. «Пробуксовка» системы.

- •Цели свопинга

- •Отрицательные последствия свопинга

- •Борьба со свопингом

- •29. Методы записи и считывания в fat

- •31.Основные причины фрагментации в fat.

- •33.Основные компоненты технологии Plug and Play.

- •39. Архитектура ос Windows nt 4.0..

- •41.Основные характеристики ос Windows9х.

- •43. Выполнение 32-разрядных приложений в ос Windows

- •45. Основные функции командного процессора ос ms dos.

- •51. Основные характеристики и модули ос ср/m.

- •53. Архитектура ос Windows 9х.

- •Особенности работы модуля Executive ос WindowsNt 4.0

- •Архитектура ос Windows9х

- •Выполнение 16-разрядных приложений в ос Windows

- •Составляющие подсистемы win 32 ос WindowsNt 3.Х и csr ос WindowsNt 4.0

51. Основные характеристики и модули ос ср/m.

CP/M (Control Program/Monitor либо Control Programs for Microcomputers) — операционная система, первоначально предназначенная для 8-разрядныхмикрокомпьютеров. Написана в 1973 году программистом Гэри Килдаллом на языке программирования PL/M (Programming Language for Microcomputers).

CP/M — это первая «универсальная» операционная система для микрокомпьютеров, в которой были предусмотрены операции с дисковыми магнитными накопителями. Поначалу эта операционная система применялась только в компьютерах, которые использовали микропроцессоры Intel 8080. Позднее она была адаптирована под микропроцессор Zilog Z80. Позже появились версии CP/M для новых более совершенных микропроцессоров Motorola 68000 (CP/M-68k), а такжеIntel 8088, Intel 8086 (CP/M-86). В компьютерах семейства Apple II, построенных на базе процессора MOS Technology 6502, пошли по противоположному пути адаптации и разработали специальную плату расширения «Softcard» с дополнительным процессором Z80 для запуска системы CP/M и программ для неё.

Минимальная конфигурация 8-разрядной системы, для которой подходила CP/M, содержит следующие компоненты:

Процессор Intel 8080 или отечественный КР580ВМ80А и совместимые с ним (например, Intel 8085 или Zilog Z80)

Терминал, использующий кодировку ASCII

ОЗУ объёмом от 16 Кб

Минимальный загрузчик в ПЗУ

Один или больше приводов гибких дисков

Основная часть CP/M хранится на диске. Операционная система позволяет пользоваться экраном, принтером и дисками. Небольшая часть операционной системы (загрузчик) должна содержаться в ПЗУ (или на диске или дискете) и осуществляет загрузку остальной части с диска.

Загружаемая в память часть ОС состоит из трёх частей:

базовая система ввода-вывода (BIOS)

базовая дисковая операционная система (BDOS)

процессор командной строки (CCP)

Первая часть представляет собой набор низкоуровневых процедур, реализующих аппаратно-зависимый API системы. Фактически свой BIOS писался под каждое устройство, на которое портировалась CP/M.

BDOS является аппаратно-независимым кодом, который легко переносился между компьютерами построенными на совместимых процессорах (i8080, Z80). Эта часть системы обеспечивала API для использования программами, работавшими в рамках CP/M, а также интерактивное взаимодействие с пользователем. Обычно общий объём системы для версий 2.2 и ниже составлял десятки килобайт кода.

CCP представлял собой интерпретатор командной строки и осуществлял запуск пользовательских приложений. При работе приложение могло использовать область памяти CCP, CP/M перезапускала CCP по выходу из приложения.

53. Архитектура ос Windows 9х.

ОС - система реального времени Система реального времени (СРВ) — это система, которая должна реагировать на события во внешней по отношению к системе среде или воздействовать на среду в рамках требуемых временных ограничений. Оксфордский словарь английского языка говорит о СРВ как о системе, для которой важно время получения результата. Другими словами, обработка информации системой должна производиться за определённый конечный период времени, чтобы поддерживать постоянное и своевременное взаимодействие со средой. Естественно, что масштаб времени контролирующей системы и контролируемой ей среды должен совпадать. Под реальным временем понимается количественная характеристика, которая может быть измерена реальными физическими часами, в отличие от логического времени, определяющего лишь качественную характеристику, выражаемую относительным порядком следования событий. Говорят, что система работает в режиме реального времени, если для описания работы этой системы требуются количественные временные характеристики. Системы реального времени могут иметь следующие характеристики и связанные с ними ограничения: -дедлайн (англ. deadline) — критический срок обслуживания, предельный срок завершения какой-либо работы; -латентность (англ. latency) — время отклика (время задержки) системы на внешние события; -джиттер (англ. jitter) — разброс значений времени отклика. События реального времени могут относится к одной из трёх категорий: -Асинхронные события — полностью непредсказуемые события. Например, вызов абонента телефонной станции. -Синхронные события — предсказуемые события, случающиеся с определённой регулярностью. Например, вывод аудио и видео. -Изохронные события — регулярные события (разновидность асинхронных), случающиеся в течение интервала времени. Например, в мультимедийном приложении данные аудиопотока должны прийти за время прихода соответствующей части потока видео. Архитектуры операционных систем реального времени

----------------------------------

----------------------------------

-----------------------------

-----------------------------

ОС - система разделения времени Операционные системы с разделяемым временем так или иначе выделяют кусок времени каждой исполняемой программе (процессу) - чтобы программа могла "посчитать" что ей нужно. Кому и сколько времени давать решает планировщик задач - специальная служба в рамках операционной системы. Разделение времени связано со следующими моментами: -программа не только считает на процессоре - она ещё работает с памятью -то есть пока он с процессором не работает - можно дать процессор другой программе - чтобы не простаивал -имеет смысл те задачи которые выполняются быстро (например открытие текстового файла) "обсчитать" сразу, а вот длинные - пусть подождут (например - обработка видеофайла) Примеры: -windowsxp -ubuntu 12.0 Уже пакетный режим в своём развитом варианте требует разделения процессорного времени между выполнением нескольких программ. Необходимость в разделении времени (многозадачности, мультипрограммировании) проявилась ещё сильнее при распространении в качестве устройств ввода-вывода телетайпов (а позднее, терминалов с электронно-лучевыми дисплеями) (1960-е годы). Поскольку скорость клавиатурного ввода (и даже чтения с экрана) данных оператором много ниже, чем скорость обработки этих данных компьютером, использование компьютера в «монопольном» режиме (с одним оператором) могло привести к простою дорогостоящих вычислительных ресурсов. Разделение времени позволило создать «многопользовательские» системы, в которых один (как правило) центральный процессор и блок оперативной памяти соединялся с многочисленными терминалами. При этом часть задач (таких как ввод или редактирование данных оператором) могла исполняться в режиме диалога, а другие задачи (такие как массивные вычисления) — в пакетном режиме.

Механизмы вытесняющей и коллективной многозадачности Вытесняющая многозадачность (Windows NT, OS/2, UNIX) Коллективная многозадачность (NetWare, Windows 3.x). Основным различием междувытесняющим и коллективным вариантами многозадачности является степень централизации механизма планирования процессов. В первом случае(вытесняющая многозадачность) механизм планирования процессов целиком сосредоточен в операционной системе, а во втором - распределен между системой и прикладными программами. При коллективной многозадачности активный процесс выполняется до тех пор, пока он сам, по собственной инициативе, не отдаст управление операционной системе для того, чтобы та выбрала из очереди другой готовый к выполнению процесс. При вытесняющей многозадачности решение о переключении процессора с одного процесса на другой принимается операционной системой, а не самим активным процессом. Cовместная или кооперативная многозадачность Тип многозадачности, при котором фоновые задачи выполняются только во время простоя основного процесса и только в том случае, если на это получено разрешение основного процесса. Кооперативную многозадачность можно назвать многозадачностью “второй ступени” поскольку она использует более передовые методы, чем простое переключение задач, реализованное многими известными программами (например, МS-DOS shell из МS-DOS 5.0 при простом переключении активная программа получает все процессорное время, а фоновые приложения полностью замораживаются. При кооперативной многозадачности приложение может захватить фактически столько процессорного времени, сколько оно считает нужным. Все приложения делят процессорное время, периодически передавая управление следующей задаче.

Процессы последовательные и параллельные Параллельные вычисления — такой способ организации компьютерных вычислений, при котором программы разрабатываются как набор взаимодействующих вычислительных процессов, работающих параллельно (одновременно). Термин охватывает совокупность вопросов параллелизма в программировании, а также создание эффективно действующих аппаратных реализаций. Теория параллельных вычислений составляет раздел прикладной теории алгоритмов. Существуют различные способы реализации параллельных вычислений. Например, каждый вычислительный процесс может быть реализован в виде процесса операционной системы, либо же вычислительные процессы могут представлять собой набор потоков выполнения внутри одного процесса ОС. Параллельные программы могут физически исполняться либо последовательно на единственном процессоре — перемежая по очереди шаги выполнения каждого вычислительного процесса, либо параллельно — выделяя каждому вычислительному процессу один или несколько процессоров (находящихся рядом илираспределённых в компьютерную сеть). Основная сложность при проектировании параллельных программ — обеспечить правильную последовательность взаимодействий между различными вычислительными процессами, а также координацию ресурсов, разделяемых между процессами. Концепция последовательных процессов состоит в следующем: -Каждый процесс представляет собой независимый программный модуль, для которого создается иллюзия чисто последовательного исполнения. -Процессы не имеют разделяемых данных. -Все обмены данными, и вообще взаимодействие, происходят в выделенных точках процессов. В этих точках процесс, передающий данные, останавливается и ждет, пока его партнер будет готов эти данные принять. В некоторых реализациях процесс-передатчик может не ожидать приема, а просто складывать данные в системный буфер. Аналогично, процесс, принимающий данные, ожидает, пока ему передадут данные. Иными словами, все передачи данных неразрывно связаны с синхронизацией. -Синхронизация, не сопровождающаяся передачей данных, просто лишена смысла - процессы, не имеющие разделяемых структур данных, совершенно независимы и не имеют ни критических точек, ни нерентерабельных модулей.

Способы выполнения последовательных процессов Последовательный процесс - это работа, выполняемая последовательным процессом, при выполнении программы с её данными. Процесс - выполняемая программа, включающая значения IP, регистров и переменных. Состояние процесса означает готов ли он начаться, развивается ли он на процессоре или логически заблокирован, ожидая выделения запрошенного ресурса. Большинство изменений состояний ОС происходит в результате прерываний, которые вызывают процессы в ОС. Изменения состояний ОС осуществляются такими компонентами ОС как управление ресурсами и управление процессами. Первый способ передачи управления определяется следующим образом. Обычно любая программа состоит из отдельных ветвей, и выполняющаяся программа осуществляет передачу управления ме-жду своим ветвями с помощью команды перехода. Такая передача никак не отражается на остальных элементах системы и не влечет за собой изменений ни в системных очередях, ни в специальных таб-лицах. Второй способ передачи управления состоит в том, что одна из программ может вызвать другую, потребовав придать ей статус самостоятельной задачи, выполняющейся в системе. Процесс может быть:1) продолжающимся, т.е. он или выполняется процессором, или мог бы выполняться при готовности процессора (в этом случае говорят, что процесс в состоянии готовности); 2) блокированным, если он не может протекать, пока не получит сигнал, сообщение или ресурс.

Концепция отображаемой памяти Концепцию отображаемой памяти предложили и реализовали совместно три фирмы — Lotus, Intel и Microsoft. Ее спецификация обозначается как L/I/M EMS (Lotus/Intel/MicrosoftExpandedMemorySpecification — спецификация отображаемой памяти упомянутых фирм) или просто как LIM EMS. Средства EMS позволяют предоставлять дополнительную память для хранения данных с целью их использования выполняемыми программами и осуществлять доступ к этим данным путем задания адреса. Хранение же выполняемых программ в отображаемой памяти невозможно. L/I/M EMS допустима, начиная с DOS 3.3, и поддерживает дополнительную память до 8 Мбайт (EMS 3.2) или даже до 32 Мбайт (EMS 4.0) путем обеспечения видимости ее фрагментов через созданное в стандартном (1-Мбайт) адресном пространстве окно. Принцип действия отображаемой памяти основан на техническом приеме, известном как замещение страницу или как переключение блоков памяти: внутри адресного пространства, отведенного под ПЗУ и видеопамять, но DOS используемого не полностью, выделяется 64-Кбайт окно, в которое отображаются четыре произвольных 16-Кбайт страницы дополнительной памяти, необходимые в данный момент. Тем самым МП «вводится в заблуждение», поскольку с помощью виртуальной адресации он обращается к хранимым в окне данным, хотя на самом деле их физические адреса могут быть смещены в дополнительной памяти относительно окна на несколько Мбайт. EMS может использоваться на любых IBM-совместимых ПЭВМ, включая XT. Для этого необходимо иметь в компьютере класса XT или AT специальную плату памяти, удовлетворяющую требованиям EMS, и программный драйвер, который управляет отображаемой памятью* Платы для XT и AT различаются. При выборе платы необходимо также учитывать соотношение ее быстродействия и тактовой частоты МП ПЭВМ. Некоторые платы могут быть сконфигурированы и таким образом, что размещенная на них память будет непосредственно рассматриваться как оперативная память с адресами свыше 1 Мбайт. ПЭВМ с МП 80386(SX) и 80486(SX) не требуют специальных плат, так как обладают встроенными возможностями отображения логических (виртуальных) адресов в физические. Поэтому при наличии в такой ПЭВМ ОЗУ большой емкости и подключении к DOS специального драйвера можно осуществить эмуляцию отображаемой памяти.

Стратегии управления ресурсами в зависимости от размеров программ Стратегия - это четкая формулировка целей, к которым следует стремиться для обеспечения успешного, с точки зрения пользователя, функционирования системы в целом. Мало программ, короткие программы->выделение ресурсов, интенсивная работа с ресурсами. Большая программа:1)распределение ресурсов по необходимости. Ресурсы запрашиваются и выделяются в процессе выполнения задания. 2) динамическое управление ресурсами. Выделение или лишение ресурсов происходит на основании их использования.

Понятие ядра и свойства функций, помещенных на нулевой уровень ОС Ядро́ (kernel) — центральная часть операционной системы (ОС), обеспечивающая приложениям координированный доступ к ресурсам компьютера, таким как процессорное время, память, внешнее аппаратное обеспечение, внешнее устройство ввода и вывода информации. Также обычно ядро предоставляет сервисы файловой системы и сетевых протоколов. Как основополагающий элемент ОС, ядро представляет собой наиболее низкий уровень абстракции для доступа приложений к ресурсам системы, необходимым для их работы. Как правило, ядро предоставляет такой доступ исполняемым процессам соответствующих приложений за счёт использования механизмов межпроцессного взаимодействия и обращения приложений к системным вызовам ОС. Описанная задача может различаться в зависимости от типа архитектуры ядра и способа её реализации. Ядро ОС - есть совокупность программных элементов, активно использующихся большинством прикладных и других программ высокого уровня и фактически представляющих собой органичное продолжение аппаратуры вычислительной системы. Ядра бывают разными, но фактически при разработке ядра ОС следует решить вопрос, какие функции следует поместить на нулевой уровень иерархической структуры. Эти функции имеют следующие свойства: -они являются резидентными, т.е. постоянно находятся в оперативной памяти, хотя не все резидентные программы входят в ядро; -чаще всего они выполняются в режиме управления, не допуская прерываний, т.е. являются примитивами; -элементы ядра считаются одними из самых привилегированных, в смысле доступа к различной хранимой информации.

Механизм коллективной многозадачности Многозадачность(многонитиевость)-возможность распараллеливания вычислений в рамках одной задачи. Многозадачные ОС управляют периферийными уст-ми, файлами, средствами общения с пользователями, разделением совместно используемых ресурсов(одновременно 2 и более задачи не может выполнить - только синхронизация процесса выполнения задач).В коллективной(не вытесняющей) многозадачности степень механизации планирования процесса распределен между прикладными программами и системой. При коллективной многозадачности процесс выполняется до тех пор пока он сам не передаст управление ОС.

Р- и V-операции Существуют два типа таких механизмов, названных соответственно P- и V- семафорами. В настоящее время этими символами P и V принято обозначать две различные операции, связанные с временным запретом на доступ. В простейшем случае семафор имеет один двоичный разряд, в который записывается текущий сигнал семафора 0 или 1. Если на время работы обрабатывающей программы с некоторым ресурсом доступ к нему со стороны других программ нужно запретить (закрыть замок), то эта обрабатывающая программа выполняет P-операцию над семафором, устанавливая его сигнальный разряд в 0 и запрещая, тем самым, доступ к ресурсу. По окончании работы с ресурсом программа выполняет V-операцию, устанавливая сигнальный разряд в 1 и, тем самым, снимая запрет (открывая замок). Если программа-распределитель, обслуживающая запрос программы А, первой обращается к таблице, то она меняет сигнал семафора на 0, перекрывая, тем самым, доступ к данной информации другим программам. Затем программа-распределитель, обслуживающая запрос программы В, также пытается обратиться к таблице, для чего обращается к семафору с командой P. Однако семафор закрыт. Но, получив отказ, предположим, что программа снова и снова будет пытаться выполнить P-операцию, до тех пор, пока программа, захватившая таблицу, не выполнит V-операцию, и новая программа получит доступ к таблице. Заметим, что в многопроцессорной системе желательно иметь универсальный механизм выполнения P и V- операций, т.к. может возникнуть неприятная ситуация: процессор 1 обращается к семафору и пытается записать в сигнальный разряд 0, но до изменения сигнала к семафору обращается процессор 2, и, найдя семафор открытым, естественно, пытается захватить ресурс. Для обработки подобных ситуаций существуют специальные программно реализованные алгоритмы, но все же в большинстве мультипроцессорных систем обращение к семафору и изменение его состояний осуществляются с помощью единого механизма, реализуемого одной непрерывной командой.

Типы виртуальной памяти. Определение виртуальной памяти Организация виртуальной памяти или пространства имен зависит от аппаратуры отображения, которая выполняет преобразование пространства имен в пространство ячеек. Существуют два вида организации виртуальной памяти (ВП). Простейшей и самой очевидной формой ВП является непрерывное линейное пространство, соответствующее нашей обычной точке зрения на память. ВП - это большая, линейно адресуемая последовательность элементов (слов, байтов и т.д.) с адресами, обычно образующими последовательность 1, 2, …, n, где n=2k. Это называется относительным пространством имен. Многосегментная ВП разделяет пространство имен на набор сегментов Si, где каждый Si есть непрерывное линейное пространство. Сегмент - это определяемый пользователем объект, который может рассматриваться как логически независимая процедура, блок или массив данных. Можно рассматривать программный сегмент как те коды, которые становятся или являются перемещаемым объектным модулем. Адреса могут быть заданы в форме пары [S,W], где S - идентификатор сегмента, W - идентификатор слова (или число). Иногда можно манипулировать именами сегментов, так же как и обычными адресами, т.е. некоторая функция может быть применена к сегменту Si, чтобы породить другое имя Sj. Это нарушает до некоторой степени независимость сегментов, и более желательными являются системы, не допускающие обработку имен. По ряду причин ВП представляется в форме логических сегментов. Механизм страничной организации позволяет постоянно перемещать динамически используемую информацию из основной памяти во внешнюю и обратно, устанавливая, в частности, соответствие между любой частью выведенных им во внешнюю память данных и определенным интервалом адресного пространства. Механизм сегментации в большей степени относится к средствам обеспечения связей между программами и их совместного выполнения. ОС со страничной и сегментной организацией имеют два преимущества. Во-первых, устраняется ограничение, связанное с необходимостью учета при программировании конкретных объемов основной памяти. Во-вторых, облегчается решение проблемы фрагментации, т.к. появляются средства сопоставления смежным участкам ВП несмежных физической памяти.

Статическая настройка адресов С появлением первых ОС появилось понятие "статической настройки адресов", обеспечивающей возможность физического размещения скомпилированной программы в любом месте памяти. Рассмотрим исторический аспект развития статической настройки. Первые версии базисных систем с мультипрограммированием допускали выполнение фиксированного числа программ и применение весьма примитивных механизмов распределения ресурсов. Вся память делилась на разделы, размеры и число которых считались неизменными в течение всего периода функционирования вычислительной системы. Компиляторы формировали программы, предназначавшиеся для выполнения только в определенных разделах. Компилятор работал в том же разделе, где впоследствии выполнялась получаемая программа. Фактически система обеспечивала разделение вычислительной установки на несколько ЭВМ с независимым распределением ресурсов, но при этом совместно использовавших процессор и внешние устройства. Затем появилась реализация идеи внутренней очереди заданий. В системах со статическим определением разделов для каждого раздела существовала своя очередь, и планирование выполнения заданий из разных разделов осуществлялось независимо. Конечно, в очереди, соответствующей данному разделу, находились только те задания, программы которых компилировались специально для выполнения в этом разделе. Таким образом, статический метод настройки предопределяет статический алгоритм распределения памяти, т.е. вся необходимая основная память для пользовательских программ и данных назначается до начала выполнения программы, а все адреса настраиваются так, чтобы отразить это назначение. Однако подобный подход порождал много проблем. Во-первых, появлялась необходимость разделения на разделы. При выборе размеров разделов приходилось учитывать потребности выполнения программ различных размеров, т.е. метод фиксированных разделов может оказаться крайне неэффективным, если в больших разделах довольно часто приходится выполнять программы, требующие небольших объемов памяти. Второй недостаток подобной системы состоит в том, что программы распределяются по разделам, а затем их выполнение планируется независимо друг от друга. Статический метод настройки адресов предопределяет статический алгоритм распределения памяти, т.е. вся необходимая основная память для пользовательских программ и данных назначается до начала выполнения программы, а все адреса настраиваются так, чтобы отразить это назначение.

Алгоритмы замещения элементов буфера быстрой переадресации (TLB) FIFO,LFU,LRU. Для замещения элементов можно применить алгоритм FIFO (firstinput – firstoutput), обеспечивающий всякий раз удаление элемента из первой строки таблицы. Для многих программ упорядочивание страниц по времени первого обращения совпадает с упорядочиванием последнего обращения, поэтому алгоритм FIFO совпадает с алгоритмом замещения LRU (lеastrecentlyused), который замещает наименее используемый элемент. Однако возможно дальнейшее использование страниц, помещенных в начало таблицы. Это не очень удобно и соответственно можно ввести некоторую динамику в алгоритм LPU, причем, здесь возможны самые различные конструктивные решения: -возможен способ работы, при котором учитывается точное время каждого обращения к памяти; -упорядочивание элементов по частоте обращения (для этого используется алгоритм LFU (leastfrequentlyused)), который замещает наименее часто используемый элемент. Эффективность использования TLB определяется двумя свойствами исполняемых программ. Для эффективной работы TLB необходимы с одной стороны степень локализации обращений, т.е. необходимо, чтобы обработка на каждом временном интервале информации происходила из сравнительно небольшой области памяти. Но, с другой стороны, выполнение соответствующих операций, требующих памяти не более буфера, должно занимать достаточно длительное время. Применительно к буферу TLB повышение скорости изменения области локализации и ее укрупнение имеют принципиально одинаковые последствия, но в целом влияют совершенно по-разному на производительность работы системы. Понятие локализации обращений связано не только с одной программой. Естественно, что её можно распространить и на всю совокупность одновременно выполняющихсяпрограмм.

Управляющие и обрабатывающие программы Управляющие программы являются элементами среды выполнения. Среда выполнения – это совокупность памяти, команд процесса и прикладных программ, где программа становится активной. Среда выполнения имеет свою структуру, и существуют различные способы её структурной организации. Могут меняться варианты распределения функций между отдельными модулями, механизмы связи и функциональный состав. К другим категориям системных программных продуктов относятся сервисные системы, инструментальные системы и системы технического обслуживания. Категорию сервисных систем образуют оболочки, утилиты и такие программные продукты, которые способны изменить облик ОС до неузнаваемости. Последние не имеют устоявшегося названия - часто их называют (операционными) средами, интерфейсными системами и иногда ошибочно ОС. Оболочка ОС - программа, которая облегчает диалог пользователя с РС и предоставляет ряд дополнительных возможностей.

Системы хранения файлов FAT и HPFS ОБЗОР ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ FAT FAT является наиболее простой из поддерживаемых Windows NT файловых систем. Основой файловой системы FAT является таблица размещения файлов, которая помещена в самом начале тома. На случай повреждения на диске хранятся две копии этой таблицы. Кроме того, таблица размещения файлов и корневой каталог должны храниться в определенном месте на диске (для правильного определения места расположения файлов загрузки). Диск, отформатированный в файловой системе FAT, делится на кластеры, размер которых зависит от размера тома. Одновременно с созданием файла в каталоге создается запись и устанавливается номер первого кластера, содержащего данные. Такая запись в таблице размещения файлов сигнализирует о том, что это последний кластер файла, или указывает на следующий кластер. Обновление таблицы размещения файлов имеет большое значение и требует много времени. Если таблица размещения файлов не обновляется регулярно, это может привести к потере данных. Длительность операции объясняется необходимостью перемещения читающих головок к логической нулевой дорожке диска при каждом обновлении таблицы FAT. Каталог FAT не имеет определенной структуры, и файлы записываются в первом обнаруженном свободном месте на диске. Кроме того, файловая система FAT поддерживает только четыре файловых атрибута: «Системный», «Скрытый», «Только чтение» и «Архивный». ОБЗОР ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ HPFS Файловая система HPFS впервые была использована для операционной системы OS/2 1.2, чтобы обеспечить доступ к появлявшимся в то время на рынке дискам большого размера. Кроме того, назрела необходимость расширения существующей системы имен, улучшения организации и безопасности для удовлетворения растущих потребностей рынка сетевых серверов. В файловой системе HPFS поддерживается структура каталогов FAT и добавлена сортировка файлов по именам. Имя файла может содержать до 254 двухбайтовых символов. Файл состоит из «данных» и специальных атрибутов, что создает дополнительные возможности для поддержки других типов имен файлов и повышению уровня безопасности. Кроме того, наименьший блок для хранения данных теперь равен размеру физического сектора (512 байт), что позволяет снизить потери дискового пространства. Записи в каталоге файловой системы HPFS содержат больше сведений, чем в FAT. Наряду с атрибутами файла здесь хранятся сведения о создании и внесении изменений, а также дата и время доступа. Записи в каталоге файловой системы HPFS указывают не на первый кластер файла, а на FNODE. FNODE может содержать данные файла, указатели на данные файла или другие структуры, указывающие на данные файла. HPFS старается по возможности располагать данные файла в смежных секторах. Это приводит к повышению скорости последовательной обработки файла. HPFS делит диск на блоки по 8 МБ каждый и всегда пытается записать файл в пределах одного блока. Для каждого блока 2 КБ зарезервировано под таблицу распределения, в которой содержится информация о записанных и свободных секторах в пределах блока. Разбиение на блоки приводит к повышению производительности, так как головка диска для определения места для сохранения файла должна возвращаться не к логическому началу диска (как правило, это нулевой цилиндр), а к таблице распределения ближайшего блока.

Основные характеристики ОС Windows Графический интерфейс пользователя Диалоговый режим работы Вытесняющая многозадачность Механизм Plug-and-play Многопоточность

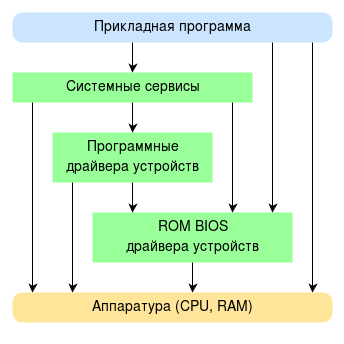

Модель обращения прикладных программ в ОС WindowsNT При разработке структуры Windows NT была в значительной степени использована концепция микроядра. В соответствии с этой идеей ОС разделена на несколько подсистем, каждая из которых выполняет отдельный набор сервисных функций - например, сервис памяти, сервис по созданию процессов, или сервис по планированию процессов. Каждый сервер выполняется в пользовательском режиме, выполняя цикл проверки запроса от клиента на одну из его сервисных функций. Клиент, которым может быть либо другая компонента ОС, либо прикладная программа, запрашивает сервис, посылая сообщение на сервер. Ядро ОС (или микроядро), работая в привилегированном режиме, доставляет сообщение нужному серверу, затем сервер выполняет операцию, после этого ядро возвращает результаты клиенту с помощью другого сообщения.Основным средством, скрепляющим все подсистемы Windows NT в единое целое, является механизм вызова локальных процедур (LocalProcedureCall - LPC). LPC представляет собой оптимизированный вариант более общего средства - удаленного вызова процедур (RPC), которое используется для связи клиентов и серверов, расположенных на разных машинах сети.Средства LPC поддерживают несколько способов передачи данных между клиентами и серверами: один обычно используется для передачи коротких сообщений, другой - для длинных сообщений, а третий оптимизирован специально для использования подсистемой Win32. Каждая подсистема устанавливает порт - канал связи, посредством которого с ней могут связываться другие процессы. Порты реализуются как объекты.

Операции, соответствующие стандарту PlugandPlay, выполняющиеся после включения компьютера Системный BIOS идентифицирует устройство на материнской плате(включая тип шины), а также внешние устройства, такие как диски,клавиатуру, видеодисплей и другие адаптеры. Системный BIOS определяет требования ресурсов каждого устройства(IRQ, DMA, I/O и адреса памяти). Некоторые устройства не требуютвсех этих четырех ресурсов. На этом шаге системныйBIOSопределяет, какие из устройств имеют фиксированные значенияресурсов, а какие являются устройствами PlugandPlay, чьизначения ресурсов могут быть реконфигурированы. Предоставление ресурсов, остающихся после размещения фиксированных ресурсов, каждому устройству PlugandPlay. Если имеется несколько различных устройств, то можетпотребоваться много итераций процесса размещения ресурсов дляисключения всех ресурсных конфликтов путем изменения ресурсныхприсваиваний устройства PlugandPlay. Создание конечной конфигурации устройств Назначение драйверов для подключенных устройств