- •Введение

- •В1. Исходные понятия

- •Первый вопрос, возникающий у студентов при появлении новой дисциплины – а зачем нам это нужно? Давайте попытаемся ответить на него в отношении дисциплины «Основы теории управления».

- •В2. Краткая история развития теории управления

- •1. Общие сведения о системах автоматического управления

- •1.1. Основные понятия системотехники

- •1.2. Понятие управления

- •1.3. Классификация систем управления

- •Параметрических возмущений

- •С информационной огибающей (в)

- •1.4. Задачи и математические модели систем управления

- •1.4.1. Задачи теории управления

- •1.4.2. Понятие о математических моделях систем управления

- •1.4.3. Способы построения моделей

- •2. Математический аппарат анализа и синтеза линейных непрерывных систем управления

- •2.1. Математические средства описания систем управления

- •2.2. Средства описания моделей систем в функциональном пространстве

- •2.2.1. Дифференциальные уравнения

- •Общая форма записи системы дифференциальных уравнений может быть представлена в виде

- •2.2.2. Передаточные функции

- •2.2.3. Временные характеристики

- •Тестовые сигналы

- •2.2.4. Частотные характеристики

- •2.1.5. Полнота характеристик

- •2.3. Средства описания моделей систем управления

- •2.3.1. Дифференциальные уравнения в форме Коши

- •2.4. Линейные модели систем управления

- •2.4.1. Понятие линеаризации моделей

- •2.4.2. Модели «вход-выход»

- •2.4.3. Модели с раскрытой структурой

- •2.4.4. Модели в виде сигнальных графов (графов Мейсона)

- •3. Структурные методы теории автоматического управления

- •3.1. Понятие структуризации

- •3.2. Преобразования структурных схем

- •3.3. Передаточные функции систем

- •3.4. Типовые звенья систем управления

- •Типовые звенья нулевого порядка и их передаточные характеристики

- •Типовые звенья первого порядка и их передаточные характеристики

- •Типовые звенья второго порядка и их передаточные характеристики

- •3.4.2. Элементарные звенья

- •Элементарного усилительного звена

- •Элементарного усилительного звена

- •Элементарного усилительного звена

- •Элементарного звена чистого запаздывания

- •А − в комплексной плоскости, б − в действительном пространстве

- •Элементарного звена чистого запаздывания

- •Идеального дифференцирующего звена

- •Элементарного интегрирующего звена

- •Элементарного интегрирующего звена

- •Элементарного интегрирующего звена

- •Типового дифференцирующего звена

- •Частотные характеристики типового дифференцирующего звена

- •Интегрирующего звена

- •Апериодического звена

- •Форсирующего звена

- •Реального дифференцирующего звена

- •Реального дифференцирующего звена

- •Реального дифференцирующего звена

- •Реального дифференцирующего звена

- •Реального дифференцирующего звена

- •Реального интегрирующего звена

- •Реального интегрирующего звена

- •4. Основные свойства систем управления

- •4.1. Основные требования к системам управления

- •4.2. Устойчивость систем управления

- •Устойчивой (а), нейтральной (б) и неустойчивой (в)

- •От вида корней характеристического полинома

- •Некоторые координаты отображения единичного квадрата с помощью функции

- •Некоторые координаты отображения единичного квадрата с помощью функции

- •Для устойчивых (а) и неустойчивых (б) систем

- •4.3. Инвариантность (робастность) систем управления

- •4.4. Чувствительность систем управления

- •4.5. Показатели качества систем управления

- •5. Синтез линейных систем управления

- •5.1.Основные понятия

- •5.2. Постановка задачи синтеза одноканальных систем

- •5.3. Условия разрешимости задачи синтеза

- •5.4. Частотный метод синтеза

- •5.5. Модальный метод синтеза

- •Литература

Реального интегрирующего звена

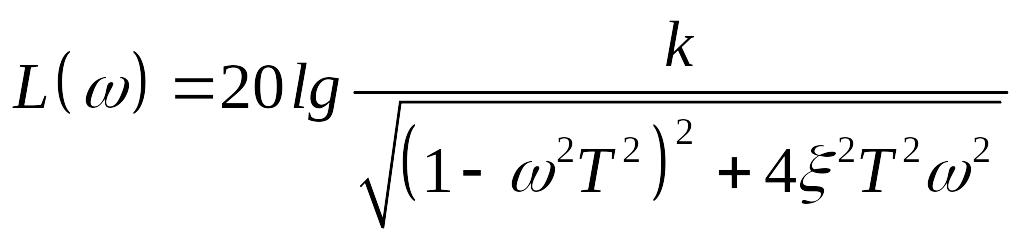

Логарифмическая амплитудная частотная характеристика равна

![]() .

.

Логарифмическая амплитудная частотная и фазовая характеристики реального интегрирующего звена показаны на рис. 3. 71.

Рис. 3.71. Логарифмическая амплитудная частотная и фазовая характеристики

Реального интегрирующего звена

Типовые звенья второго порядка. Типовые звенья второго порядка описываются общим дифференциальным уравнением (3.25). Запишем это дифференциальное уравнение в виде

![]()

и представим его в операторной форме

![]() .

.

Соответствующее ему операторное представление структурной схемы звена приведено на рис. 3.72.

Рис. 3.72. Операторное представление структурной схемы звена второго порядка

Из схемы следует, что звено второго порядка представляет собой последовательность из элементарного усилительного звена и двойного контура с единичным коэффициентом передачи прямого пути и с передаточной функцией обратной связи, равной

![]() .

.

Передаточная функция этого контура в замкнутом состоянии есть

![]() .

.

В

зависимости от соотношения между

величинами

![]() и

и

![]() звено второго порядка ведет себя

по-разному:

звено второго порядка ведет себя

по-разному:

– при

![]() в цепи обратной связи ведущую роль

играет контур

в цепи обратной связи ведущую роль

играет контур

![]() и звено ведет себя как апериодическое;

и звено ведет себя как апериодическое;

– при

![]() в цепи обратной связи ведущую роль

играет контур

в цепи обратной связи ведущую роль

играет контур

![]() и звено ведет себя как колебательное;

и звено ведет себя как колебательное;

– при

![]() в цепи обратной связи оба контура

равноценны и звено ведет себя как

консервативное.

в цепи обратной связи оба контура

равноценны и звено ведет себя как

консервативное.

При

введении параметра

![]() ,

который дает возможность представить

передаточную функцию в виде

,

который дает возможность представить

передаточную функцию в виде

![]() ,

,

Приведенные выше условия функционирования звена второго порядка могут быть представлены по-другому. Для их определения найдем корни характеристического полинома

![]()

![]()

Конкретный

вид этих корней зависит от значения

дискриминанта

![]() :

:

– при

![]() ,

т.е. при

,

т.е. при![]() ,

корни

,

корни

![]() и

и![]() будут вещественными (а при

будут вещественными (а при

![]() еще и различными), при этих условиях

рассматриваемое звено называется

апериодическим звеном второго порядка;

еще и различными), при этих условиях

рассматриваемое звено называется

апериодическим звеном второго порядка;

– при

![]() ,

т.е. при

,

т.е. при![]() ,

корни

и

представляют собой пару комплексно-сопряженных

корней, и рассматриваемое звено называется

колебательным звеном второго порядка;

,

корни

и

представляют собой пару комплексно-сопряженных

корней, и рассматриваемое звено называется

колебательным звеном второго порядка;

– при

![]() ,

т.е.

,

т.е.

![]() корни

корни![]() и рассматриваемое звено называется

консервативным звеном второго порядка.

и рассматриваемое звено называется

консервативным звеном второго порядка.

Рассмотрим указанные звенья подробнее.

Апериодическое

звено второго порядка.

При

![]() корни характеристического полинома

действительны и равны

корни характеристического полинома

действительны и равны

![]() .

.

Это позволяет разложить характеристический полином на множители

и представить передаточную функцию в виде

![]() ,

,

при этом условие апериодичности преобразуется к виду: T3 > T4. Из выражения передаточной функции видно, что апериодическое звено второго порядка эквивалентно последовательному включению двух апериодических звеньев первого порядка с общим коэффициентом передачи k и постоянными времени T3 и T4.

Операторное представление переходной функции апериодического звена второго порядка имеет вид

![]() ,

,

а ее оригинал есть

.

.

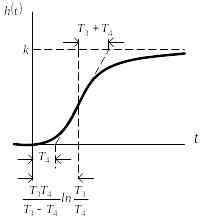

Графическое изображение переходной функции приведено на рис. 3.73.

Рис. 3.73. Переходная функция апериодического звена второго порядка

Импульсная переходная функция апериодического звена второго порядка имеет вид

![]() .

.

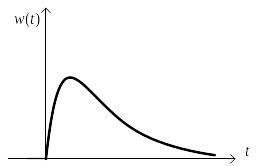

Вид этой функции показан на рис. 3.74.

Рис. 3.74. Весовая функция апериодического звена второго порядка

Частотная передаточная функция апериодического звена второго порядка определяется выражением

![]() ,

,

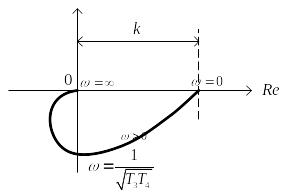

а ее графическое представление имеет вид, приведенный на рис. 3.75.

Рис. 3.75. Годограф апериодического звена второго порядка

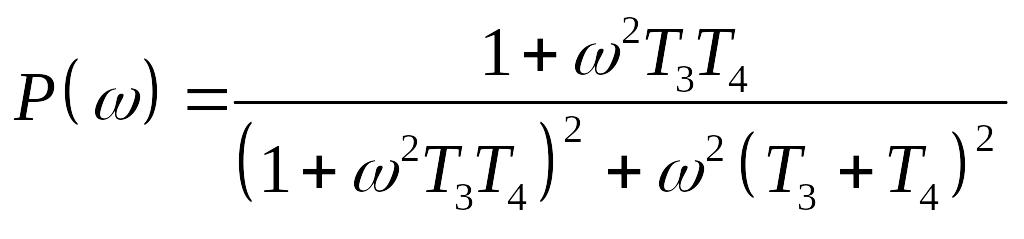

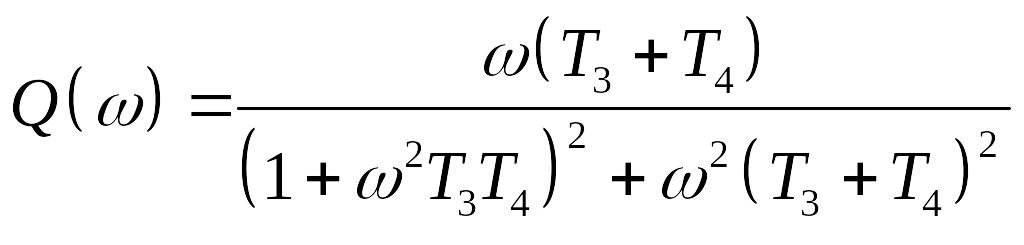

Из последнего выражения умножением на комплексно-сопряженное

знаменателю число получаем вещественную

и мнимую

частотные характеристики.

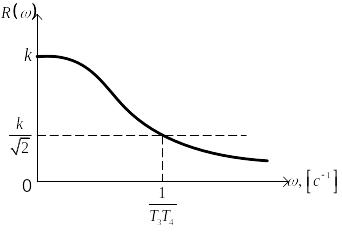

Амплитудная характеристика апериодического звена второго порядка имеет вид

![]()

и приведена на рис. 3.76 (для положительных частот).

Рис. 3.76. Амплитудно-частотная характеристика

апериодического звена второго порядка

Выражение фазовой характеристики апериодического звена второго

порядка имеет вид

![]() .

.

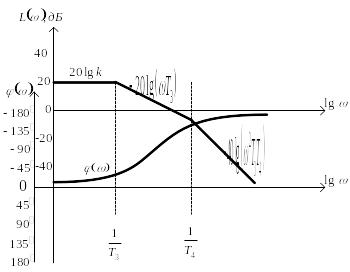

Логарифмическая амплитудная частотная характеристика апериодического звена второго порядка определяется выражением

![]()

![]()

Построение

асимптотической логарифмической

амплитудной частотной характеристики

производится следующим образом. Левее

первой сопрягающей частоты, т.е. при

![]()

![]() и представляет собой горизонтальную

линию (линию с нулевым наклоном). При

и представляет собой горизонтальную

линию (линию с нулевым наклоном). При

![]()

![]() и представляет собой прямую с наклоном,

равным –20 дБ/дек. Наконец, для

и представляет собой прямую с наклоном,

равным –20 дБ/дек. Наконец, для

![]()

![]() и представляет собой прямую с наклоном,

равным – 40 дБ/дек.

и представляет собой прямую с наклоном,

равным – 40 дБ/дек.

Графическое представление логарифмических характеристик апериодического звена второго порядка показано на рис. 3.77.

Рис. 3.77. Графическое представление логарифмических характеристик

апериодического звена второго порядка

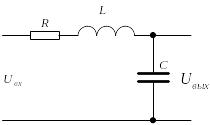

Примером апериодического звена второго порядка может служить RLC-цепь, приведенная на рис. 2.6.

Сравнивая описывающее его дифференциальное уравнение (2.5)

![]()

или

![]()

с общим дифференциальным уравнением (3.25)

![]()

или в операторной форме

![]() ,

,

получаем, что они эквивалентны при

![]() ,

,

![]() или

или

![]() ,

,

при

этом корни характеристического уравнения

![]()

равны

![]() .

.

Условие

апериодичности

![]() трансформируется в соотношение

трансформируется в соотношение

![]()

или

![]() .

.

Колебательное

звено

отличается тем, что для него постоянные

времени (инерционности)

T1

и T2

связаны соотношением

![]() .

Это значит, что детерминант

.

Это значит, что детерминант

![]() и, следовательно, корни характеристического

уравнения являются комплексными

и, следовательно, корни характеристического

уравнения являются комплексными

![]() ,

,

где

![]() – круговая частота,

– круговая частота,

![]() – собственная частота колебательного

звена,

– собственная частота колебательного

звена,

![]() – коэффициент затухания.

– коэффициент затухания.

Передаточная характеристика звена может быть представлена в общем виде как

![]()

Операторное изображение переходной функции есть

![]() .

.

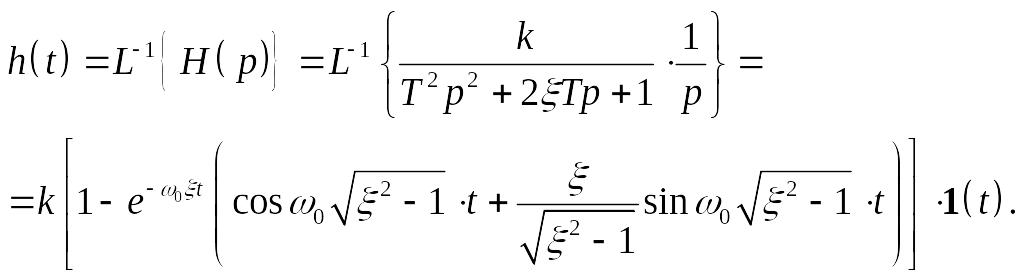

Оригинал переходной функции

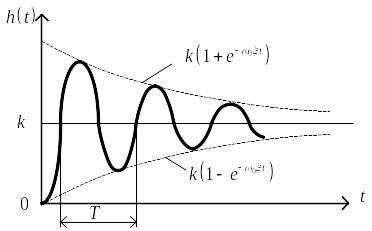

Вид переходной функции иллюстрируется рис.3.78.

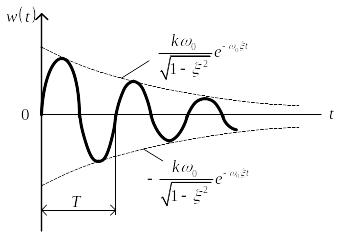

Импульсная переходная (весовая) функция есть производная переходной функции.

Рис. 3.78. Переходная функция колебательного звена

![]()

Вид импульсной переходной функции показан на рис. 3.79.

Рис. 3.79. Импульсная переходная функция колебательного звена

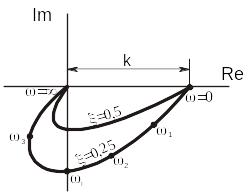

Частотная передаточная функция колебательного звена имеет вид

![]() .

.

График частотной характеристики в обычном масштабе при

различных

значениях

![]() имеет вид, показанный на рис. 3.80.

имеет вид, показанный на рис. 3.80.

Рис. 3.80. Частотная характеристика колебательного звена

Действительная частотная характеристика есть

![]() ,

,

а мнимая частотная характеристика есть

![]() .

.

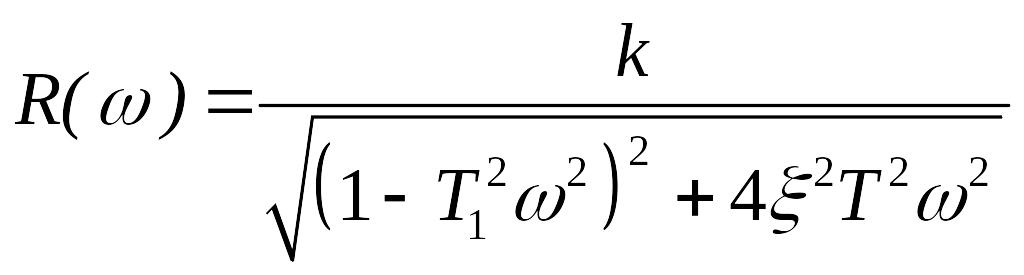

Амплитудная частотная характеристика имеет вид

,

,

а фазовая частотная

![]() .

.

Логарифмическая амплитудная характеристика

или

![]() .

.

Построение

асимптотической логарифмической

амплитудной характеристики производится

на основе следующих соображений. Пусть

![]() ,

тогда

,

тогда

![]() .

.

На низких частотах

![]() ,

,

тогда

![]() .

.

На высоких частотах

![]() ,

,

тогда

![]() .

.

В области средних частот

![]()

или

![]() .

.

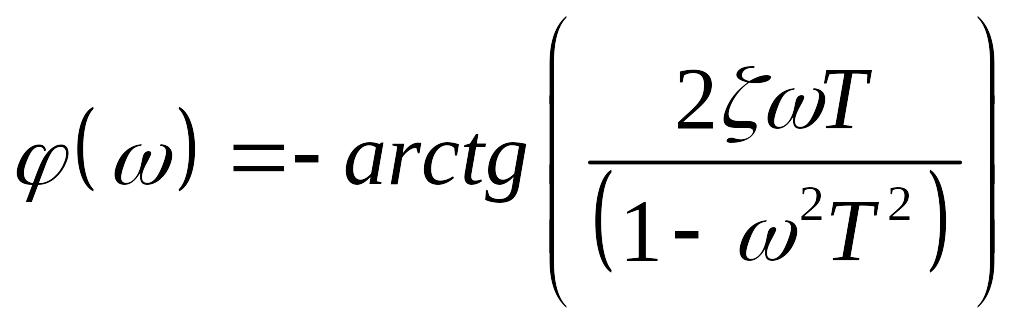

На

рис. 3.81 приведена логарифмическая

амплитудная характеристика колебательного

звена при различных значениях

![]() .

.

Асимптотическая

логарифмическая амплитудная характеристика

представляет собой ломаную линию,

состоящую из двух асимптот, к которым

стремится логарифмическая амплитудная

характеристика при

![]() и при

и при

![]() .

Первая асимптота – ось абсцисс при

.

В общем же случае она идет вдоль оси

абсцисс на расстоянии

.

Первая асимптота – ось абсцисс при

.

В общем же случае она идет вдоль оси

абсцисс на расстоянии

![]() .

Вторая асимптота имеет наклон –40 дБ/дек.

Точка пересечения асимптот соответствует

частоте

.

Вторая асимптота имеет наклон –40 дБ/дек.

Точка пересечения асимптот соответствует

частоте

![]() .

.

Если

![]() ,

то расхождение между асимптотической

и истинными логарифмическими амплитудными

характеристиками не

,

то расхождение между асимптотической

и истинными логарифмическими амплитудными

характеристиками не

Рис. 3.81. Логарифмическая амплитудная характеристика

колебательного звена

превышает 3дБ, поэтому для таких звеньев можно пользоваться асимптотическими логарифмическими амплитудными характеристиками.

Вблизи

точки резонанса (т.е. при

![]() )

асимптотическую логарифмическую

амплитудную характеристику корректируют

с помощью графиков поправок, приведенных

в литературе, например, в [2] (рис.3.83).

Поправка

)

асимптотическую логарифмическую

амплитудную характеристику корректируют

с помощью графиков поправок, приведенных

в литературе, например, в [2] (рис.3.83).

Поправка

![]() (т.е. разница между действительной

(т.е. разница между действительной

![]() и асимптотической

и асимптотической

![]() частотными характеристиками) зависит

от степени затухания

частотными характеристиками) зависит

от степени затухания

![]()

Фазовая частотная характеристика равна

и

при

![]() ,

,

![]() .

.

Рис. 3.83. График поправок для коррекции ЛАХ

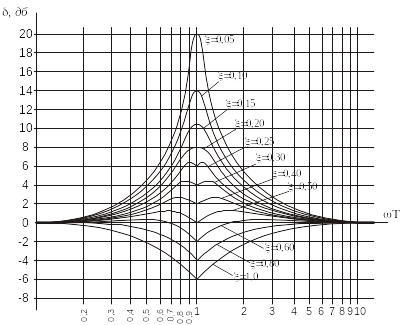

Пример 3.4. Показать, что двигатель постоянного тока (рис. 3.82) является колебательным звеном.

Решение. Он описывается следующими уравнениями:

Рис. 3.82. Электрическая схема двигателя постоянного тока

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ,

,

где

![]() –

входное напряжение якоря двигателя

(входной сигнал);

–

входное напряжение якоря двигателя

(входной сигнал);

![]() –

скорость

вращения двигателя (выходной сигнал);

–

скорость

вращения двигателя (выходной сигнал);

![]() –

постоянные

коэффициенты;

–

постоянные

коэффициенты;

![]() –

момент

инерции якоря двигателя;

–

момент

инерции якоря двигателя;

![]() – момент,

развиваемый двигателем и момент

сопротивления.

– момент,

развиваемый двигателем и момент

сопротивления.

Положим

![]() .

Решив совместно приведенные уравнения

относительно

.

Решив совместно приведенные уравнения

относительно

![]() и

и

![]() ,

получим

,

получим

![]()

и

![]() .

.

Разделим

левую и правую часть на

![]()

![]() ,

,

где

![]() – коэффициент передачи двигателя (1/с).

– коэффициент передачи двигателя (1/с).

Обозначив

![]() и

и

![]() ,

получим

,

получим

![]() .

.

▄

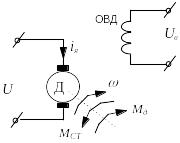

Примером колебательного звена может также служить RLC-цепь, приведенная на рис. 3.83 при .

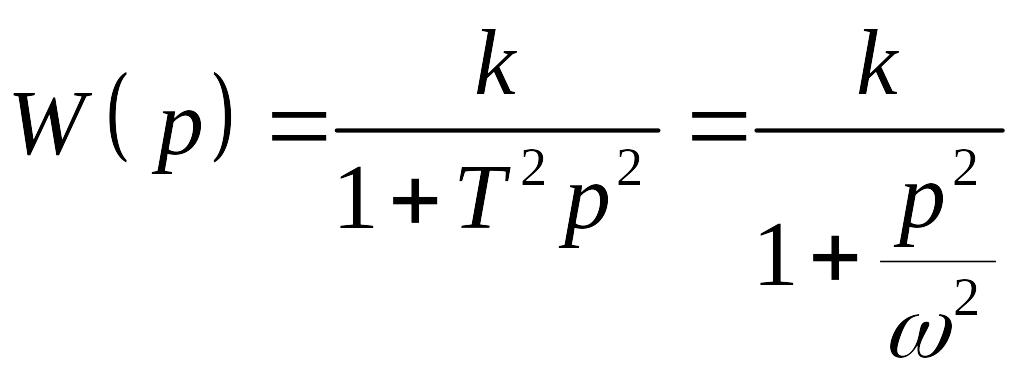

Консервативное звено представляет собой идеальное звено, в котором пренебрегается влиянием рассеяния энергии. Оно является частным случаем звена второго порядка при ζ = 0. В этом случае

Рис. 3.83. Пример реализации колебательного звена

передаточная функция консервативного звена имеет вид:

,

,

где

ω

– угловая

частота,

![]() .

.

Переходная функция звена есть

![]() ,

,

а весовая функция

![]() .

.

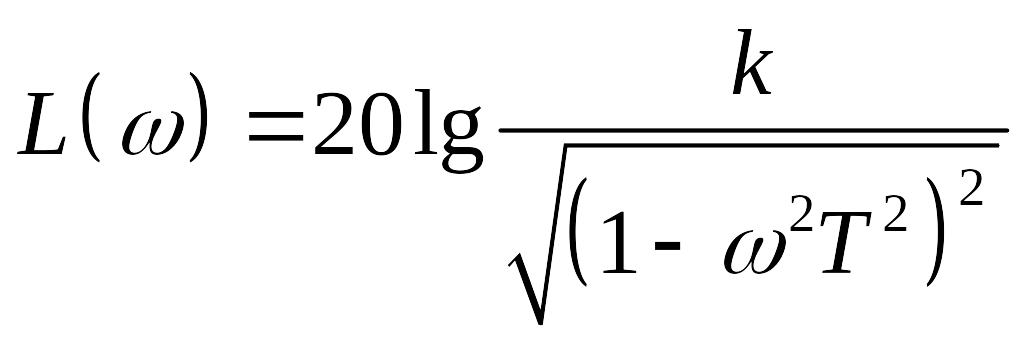

Логарифмическая амплитудная характеристика определяется выражением

,

,

а фазовая частотная характеристика – выражением

![]() .

.

Графики этих характеристик читателю предлагается построить самостоятельно.