- •Введение

- •В1. Исходные понятия

- •Первый вопрос, возникающий у студентов при появлении новой дисциплины – а зачем нам это нужно? Давайте попытаемся ответить на него в отношении дисциплины «Основы теории управления».

- •В2. Краткая история развития теории управления

- •1. Общие сведения о системах автоматического управления

- •1.1. Основные понятия системотехники

- •1.2. Понятие управления

- •1.3. Классификация систем управления

- •Параметрических возмущений

- •С информационной огибающей (в)

- •1.4. Задачи и математические модели систем управления

- •1.4.1. Задачи теории управления

- •1.4.2. Понятие о математических моделях систем управления

- •1.4.3. Способы построения моделей

- •2. Математический аппарат анализа и синтеза линейных непрерывных систем управления

- •2.1. Математические средства описания систем управления

- •2.2. Средства описания моделей систем в функциональном пространстве

- •2.2.1. Дифференциальные уравнения

- •Общая форма записи системы дифференциальных уравнений может быть представлена в виде

- •2.2.2. Передаточные функции

- •2.2.3. Временные характеристики

- •Тестовые сигналы

- •2.2.4. Частотные характеристики

- •2.1.5. Полнота характеристик

- •2.3. Средства описания моделей систем управления

- •2.3.1. Дифференциальные уравнения в форме Коши

- •2.4. Линейные модели систем управления

- •2.4.1. Понятие линеаризации моделей

- •2.4.2. Модели «вход-выход»

- •2.4.3. Модели с раскрытой структурой

- •2.4.4. Модели в виде сигнальных графов (графов Мейсона)

- •3. Структурные методы теории автоматического управления

- •3.1. Понятие структуризации

- •3.2. Преобразования структурных схем

- •3.3. Передаточные функции систем

- •3.4. Типовые звенья систем управления

- •Типовые звенья нулевого порядка и их передаточные характеристики

- •Типовые звенья первого порядка и их передаточные характеристики

- •Типовые звенья второго порядка и их передаточные характеристики

- •3.4.2. Элементарные звенья

- •Элементарного усилительного звена

- •Элементарного усилительного звена

- •Элементарного усилительного звена

- •Элементарного звена чистого запаздывания

- •А − в комплексной плоскости, б − в действительном пространстве

- •Элементарного звена чистого запаздывания

- •Идеального дифференцирующего звена

- •Элементарного интегрирующего звена

- •Элементарного интегрирующего звена

- •Элементарного интегрирующего звена

- •Типового дифференцирующего звена

- •Частотные характеристики типового дифференцирующего звена

- •Интегрирующего звена

- •Апериодического звена

- •Форсирующего звена

- •Реального дифференцирующего звена

- •Реального дифференцирующего звена

- •Реального дифференцирующего звена

- •Реального дифференцирующего звена

- •Реального дифференцирующего звена

- •Реального интегрирующего звена

- •Реального интегрирующего звена

- •4. Основные свойства систем управления

- •4.1. Основные требования к системам управления

- •4.2. Устойчивость систем управления

- •Устойчивой (а), нейтральной (б) и неустойчивой (в)

- •От вида корней характеристического полинома

- •Некоторые координаты отображения единичного квадрата с помощью функции

- •Некоторые координаты отображения единичного квадрата с помощью функции

- •Для устойчивых (а) и неустойчивых (б) систем

- •4.3. Инвариантность (робастность) систем управления

- •4.4. Чувствительность систем управления

- •4.5. Показатели качества систем управления

- •5. Синтез линейных систем управления

- •5.1.Основные понятия

- •5.2. Постановка задачи синтеза одноканальных систем

- •5.3. Условия разрешимости задачи синтеза

- •5.4. Частотный метод синтеза

- •5.5. Модальный метод синтеза

- •Литература

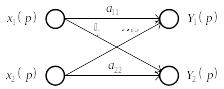

2.4.4. Модели в виде сигнальных графов (графов Мейсона)

Общие

сведения о сигнальных графах. Для

сложных систем процедура упрощения их

структурных схем является весьма

трудоемкой. Для таких систем Мейсоном

был разработан альтернативный метод

представления структуры системы

сигнальным графом, позволяющий без

каких-либо преобразований этого графа,

с помощью специальной формулы, установить

связи между переменными системы.

В этом

случае модель системы представляет

собой бинарное отношение W

на множестве переменных

![]()

![]() .

.

Элементам

отношения

![]() ставятся в соответствие операторы

преобразования переменных. На сигнальных

графах переменным отвечают вершины,

где суммируются сигналы входящих дуг,

а элементам отношения – дуги. Компонент

структурной схемы, изображенный на рис.

2.25.

ставятся в соответствие операторы

преобразования переменных. На сигнальных

графах переменным отвечают вершины,

где суммируются сигналы входящих дуг,

а элементам отношения – дуги. Компонент

структурной схемы, изображенный на рис.

2.25.

![]()

Рис. 2.25. Компонент структурной схемы

представляется сигнальным графом, представленным на рис. 2.26.

![]()

Рис. 2. 26. Сигнальный граф компонента структурной схемы,

приведенного на рис. 2.25

Преобразование переменных определяется наименованиями ветвей, стрелки определяют направление преобразования. Сумма всех сигналов, входящих в узел, образует соответствующую ему переменную. Ветвь (или последовательность ветвей), проведенная между двумя узлами, называется путем между ними. Замкнутый путь, начинающийся и заканчивающийся в одном и том же узле, причем в пути ни один узел не встречается дважды, называется контуром. Если два контура не имеют общего узла, то они называются непересекающимися.

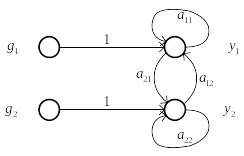

Сигнальный граф, описывающий систему равнений

![]()

приведен на рис. 2.27.

Рис.2.27. Сигнальный граф системы уравнений (2.46)

Отсюда следует, что сигнальный граф – это наглядный способ записи систем алгебраических уравнений, показывающий связь между переменными. А поскольку преобразование Лапласа преобразует дифференциальное уравнение в алгебраическое, то целесообразность применения сигнальных графов для исследования систем управления становится очевидной.

Рассмотрим систему алгебраических уравнений

![]()

где

![]() – входные, а

– входные, а

![]() – выходные переменные.

– выходные переменные.

Соответствующий ей сигнальный граф показан на рис. 2.28.

Рис. 2.28. Сигнальный граф системы уравнений (2.47)

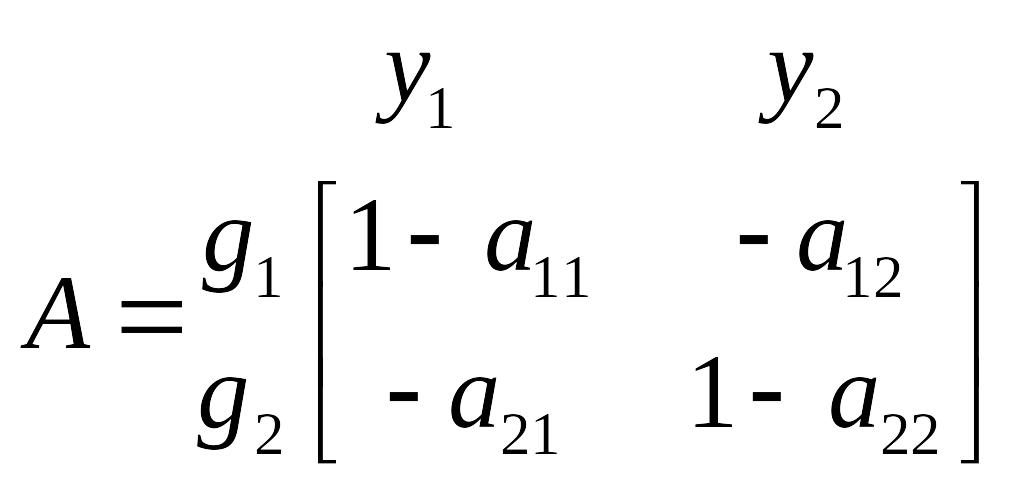

Запишем приведенную систему уравнений в несколько ином виде:

![]()

Отсюда можно получить матрицы состояния

и управления

![]() .

.

Теперь выражения для определения выходных переменных в соответствии с правилом Крамера можно получить следующие соотношения:

![]() ,

,

![]() ,

,

где

![]()

есть определитель матрицы состояния, составленный из коэффициентов

при неизвестных, а числители выражений − определители, полученные

из матрицы состояния заменой столбцов, соответствующих y1 и y2 столбцом свободных членов.

Из

сравнения процессов получения выражений

для переменных из матрицы состояния и

из приведенного выше графа видно, что

определитель графа равен единице за

вычетом коэффициентов передачи отдельных

контуров (![]() и

и

![]() )

плюс произведение коэффициентов передачи

двух некасающихся контуров (

)

плюс произведение коэффициентов передачи

двух некасающихся контуров (![]() )

(контуры

)

(контуры

![]() и

и

![]() – касающиеся, как и контуры

– касающиеся, как и контуры

![]() и

и

![]() ).

).

В

решении для

![]() по отношению к входу

по отношению к входу

![]() числитель равен единице, умноженной на

числитель равен единице, умноженной на

![]() ,

т.е. значению определителя некасающегося

пути от

,

т.е. значению определителя некасающегося

пути от

![]() к

к

![]() .

В решении для

по отношению к входу

.

В решении для

по отношению к входу

![]() числитель равен

числитель равен

![]() ,

так как этот путь касается всех контуров.

Числитель выражения для

,

так как этот путь касается всех контуров.

Числитель выражения для

![]() симметричен числителю для

.

симметричен числителю для

.

Таким образом, между алгебраическим, матричным и графовым представлениями дифференциальных уравнений существует однозначная зависимость.

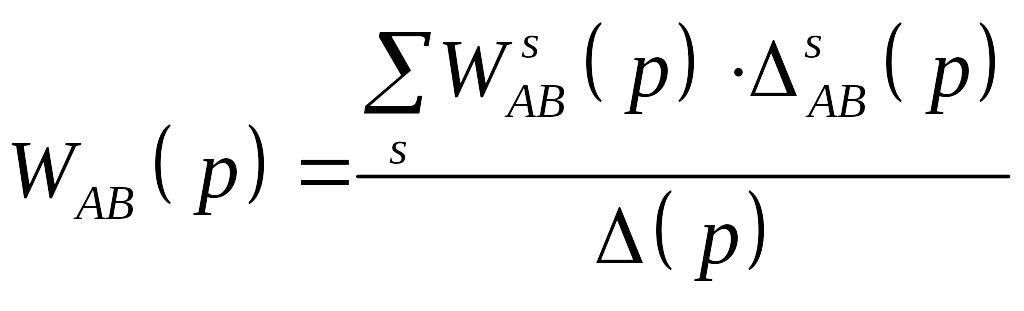

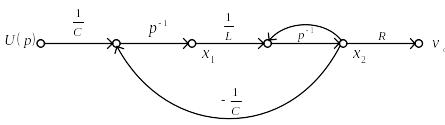

Лекция 8

Формула

Мейсона.

В общем случае линейная зависимость

![]() независимой (входной) переменной

и зависимой переменной

независимой (входной) переменной

и зависимой переменной

![]() определяется по формуле Мейсона

определяется по формуле Мейсона

![]() ,

,

где

![]() – коэффициент передачи

k-го пути от

узла i

к узлу j,

– коэффициент передачи

k-го пути от

узла i

к узлу j,

![]() – определитель графа,

– определитель графа,

![]() – минор этого пути, равный определителю

всех касающихся друг друга контуров

при удалении k-го

пути, а суммирование ведется по всем

возможным путям от узла i

к узлу j.

– минор этого пути, равный определителю

всех касающихся друг друга контуров

при удалении k-го

пути, а суммирование ведется по всем

возможным путям от узла i

к узлу j.

Определитель находится как

![]() ,

,

где

![]() – коэффициент передачи

µ-го контура.

Другими словами,

определяется так:

– коэффициент передачи

µ-го контура.

Другими словами,

определяется так:

= 1 – [сумма коэффициентов передачи отдельных контуров] +

+ [сумма произведений всех возможных комбинаций из двух непересекающихся (некасающихся) контуров] –

– [сумма произведений всех возможных комбинаций из трех непересекающихся контуров] +

+ …и т.д.

В несколько упрощенном виде формула Мейсона часто используется для определения передаточной функции. Она дает возможность определить передаточную функцию пути от вершины A (вход) до вершины B (выход) графа как

, (2.39)

, (2.39)

где

![]() – определитель графа, определяемый как

– определитель графа, определяемый как

![]() ,

,

где

![]() – передаточные функции контуров

(замкнутых путей) графа,

– передаточные функции контуров

(замкнутых путей) графа,

![]() – произведения

не касающихся друг друга (не имеющих

общих вершин) пар контуров,

– произведения

не касающихся друг друга (не имеющих

общих вершин) пар контуров,

![]() – произведения

передаточных функций, попарно некасающихся

троек контуров и т.д.,

– произведения

передаточных функций, попарно некасающихся

троек контуров и т.д.,

![]() – передаточная

функция разомкнутого s-го

пути из вершины A

в вершину B,

– передаточная

функция разомкнутого s-го

пути из вершины A

в вершину B,

![]() – минор

s-го

пути (определитель подграфа, полученного

удалением из графа s-го

пути).

– минор

s-го

пути (определитель подграфа, полученного

удалением из графа s-го

пути).

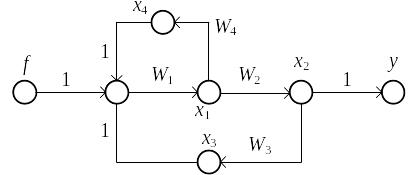

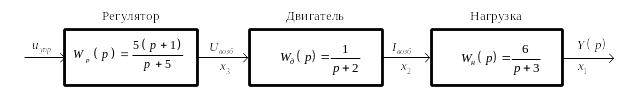

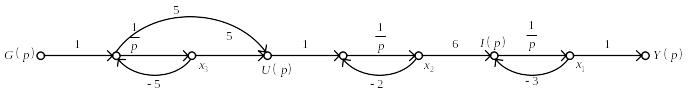

Пример 3.4. Найти передаточную функцию между вершинами f и y сигнального графа, приведенного на рис.2.29.

Рис. 2. 29. Сигнальный граф

Решение. Граф имеет два касающихся контура с передаточными функциями

![]() ;

;

![]() .

.

Определитель графа равен

![]()

(некасающиеся контуры отсутствуют, поэтому членов-произведений нет).

Между входом f и выходом y имеется лишь один прямой путь с передаточной функцией

![]() .

.

После удаления этого пути не остается ни одного контура, поэтому минор этого пути равен

![]() .

.

Таким образом, передаточная функция графа между вершинами f и y определится как

Знаменатель последнего выражения есть характеристический полином системы.

■

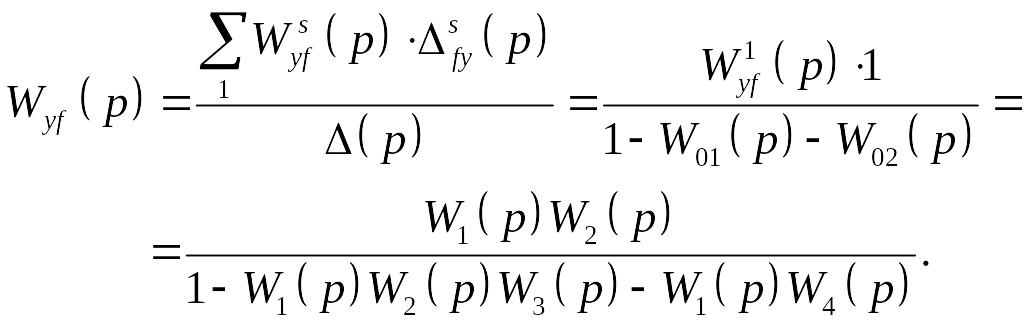

Разновидности сигнальных графов. Модель системы в виде графа с переменными состояния в узлах легко получить по передаточной функции. Но поскольку возможны несколько комбинаций переменных состояния, то можно построить несколько сигнальных графов. Рассмотрим общую методику построения сигнальных графов по передаточной функции на примере системы четвертого порядка с передаточной функцией общего вида

![]() .

.

Умножим

числитель и знаменатель передаточной

функции на

![]() (в общем случае – на

(в общем случае – на

![]()

![]() (2.40)

(2.40)

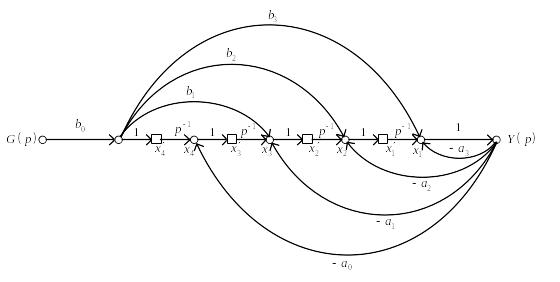

Слагаемые в числителе – коэффициенты передачи прямых путей, а переменные состояния − выходы интеграторов в формуле Мейсона. Прямые пути касаются всех контуров, поэтому сигнальный граф системы будет иметь вид, показанный на рис. 2.30.

Рис.

2.30. Граф состояния для

![]() (2.51) системы

(2.51) системы

в форме фазовой переменной

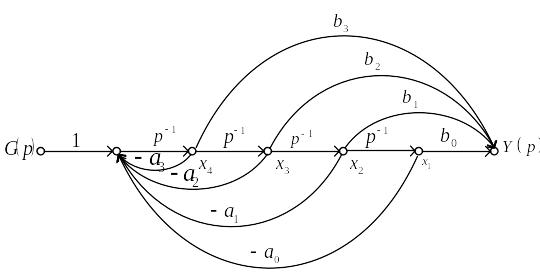

Для получения системы дифференциальных уравнений первого порядка, соответствующей выражению (2.40), введем в граф дополнительные узлы, предшествующие каждому интегратору. При этом каждый узел будет соответствовать производной входной переменной интегратора. В результате граф приобретает вид, показанный на рис. 2.31.

Рис. 2.31. Сигнальный граф с дополнительными узлами

Это представление графа системы называется представлением в форме с фазовой переменной.

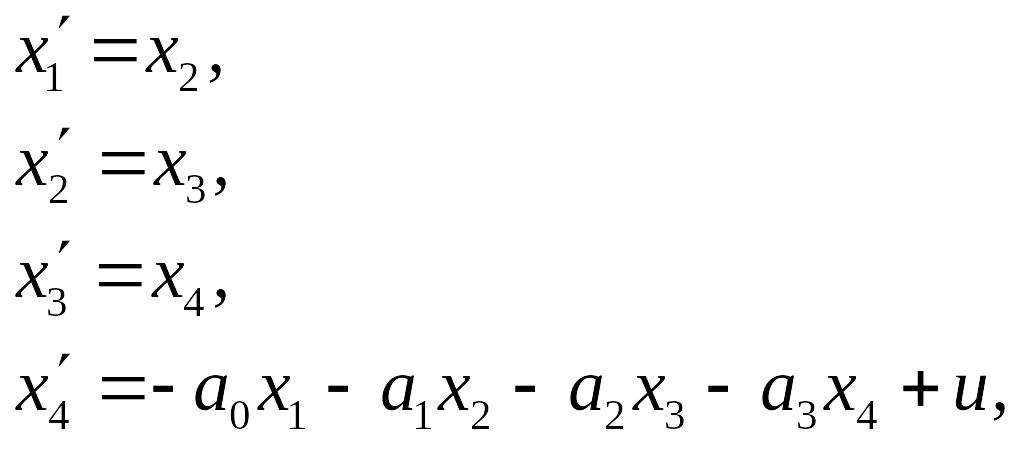

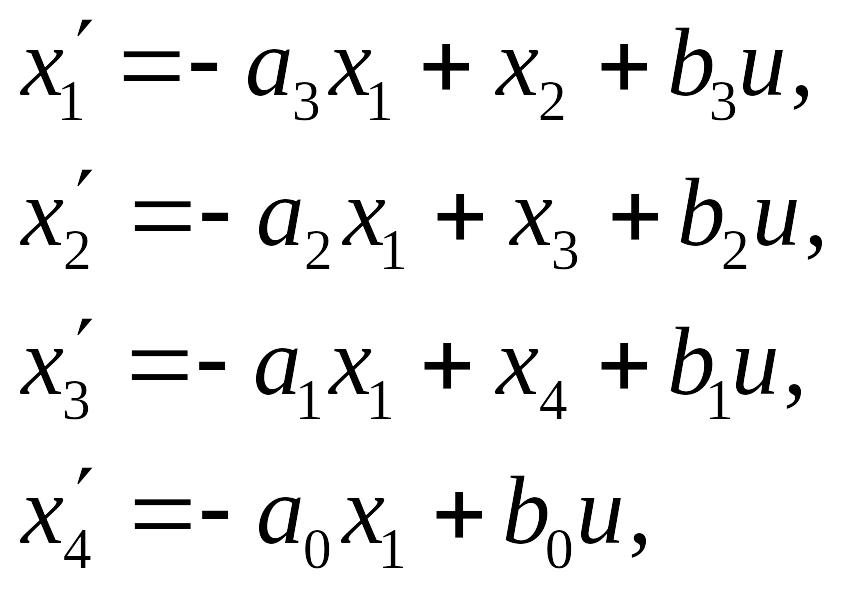

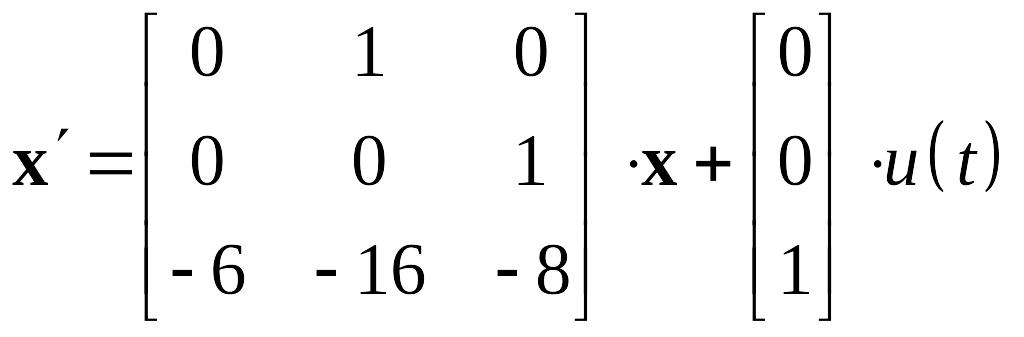

По этому графу можно записать следующую систему дифференциальных уравнений первого порядка:

где

![]() – фазовые переменные. Уравнение

наблюдения имеет вид

– фазовые переменные. Уравнение

наблюдения имеет вид

![]() .

.

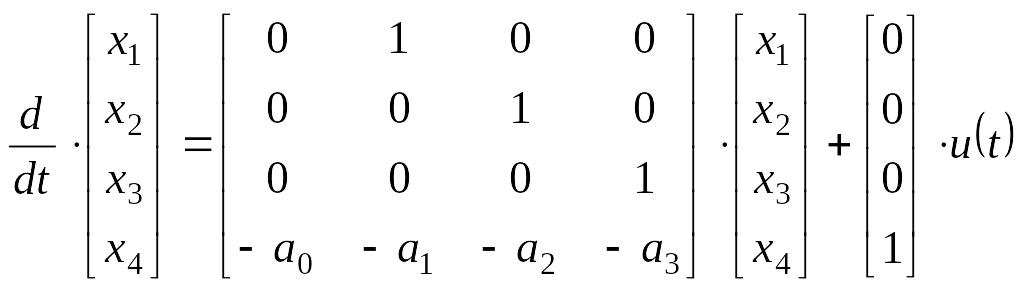

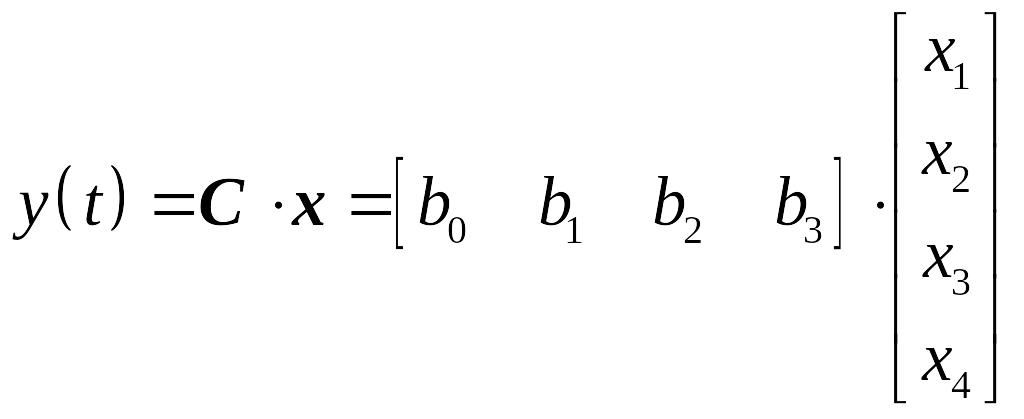

Эти же уравнения в матричной форме выглядят следующим образом:

![]() ,

,

или

,

,

.

.

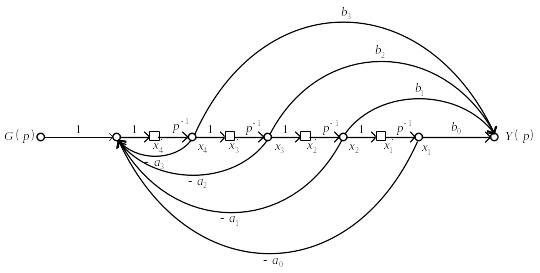

Другая конфигурация сигнального графа, соответствующая той же передаточной функции (2.40), приведена на рис. 2.32. Она называется формой представления с многомерным входом.

Отличие

этой модели состоит в том, что в ней

коэффициенты передачи прямых путей

образуются заведением сигнала

![]() на вход каждого из интеграторов. Выходной

сигнал здесь равен переменной состояния

на вход каждого из интеграторов. Выходной

сигнал здесь равен переменной состояния

![]() .

Коэффициенты передачи прямых путей

здесь равны

.

Коэффициенты передачи прямых путей

здесь равны

![]() ,

,![]() ,

,

![]() ,

,

Рис. 2.32. Альтернативный граф,

соответствующий передаточной функции (2.51)

![]() и

все эти пути касаются контуров, поэтому

передаточная функция действительно

соответствует выражению (2.40).

и

все эти пути касаются контуров, поэтому

передаточная функция действительно

соответствует выражению (2.40).

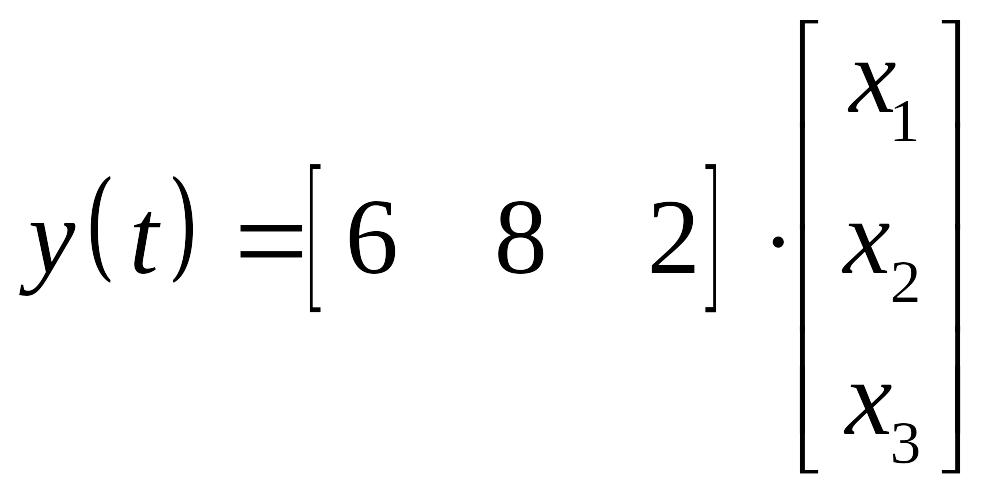

По графу (рис.2.32) можно записать следующую систему дифференциальных уравнений первого порядка

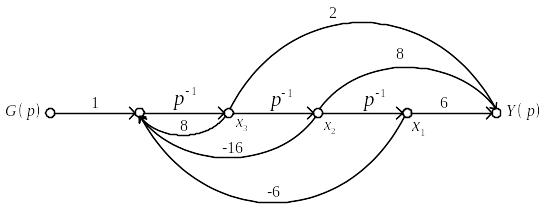

или в матричной форме

.

.

Графы в форме с многомерным входом и с фазовой переменной соответствуют одной и той же передаточной функции, однако их переменные состояния не равны, поскольку структура графов различна.

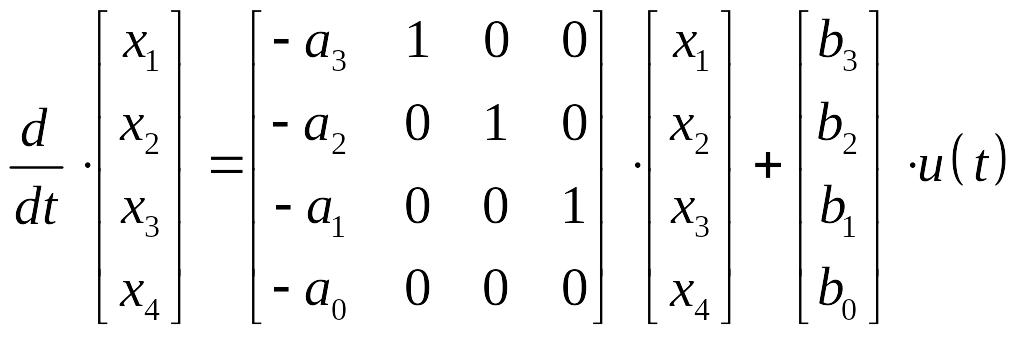

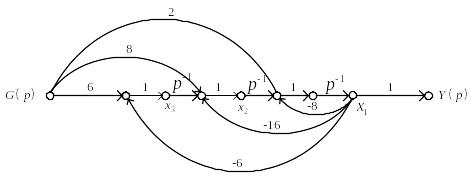

Пример 2.21. Построить графы со структурами в формах с фазовой переменной и с многомерным входом для системы, показанной на рис. 2.33.

Рис. 2.33. Пример задания системы передаточной функцией

Решение. Передаточная функция замкнутой системы есть

![]() .

.

Умножая

числитель и знаменатель на

![]() ,

получим

,

получим

![]() .

.

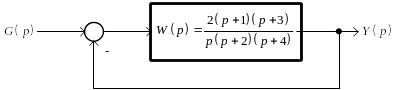

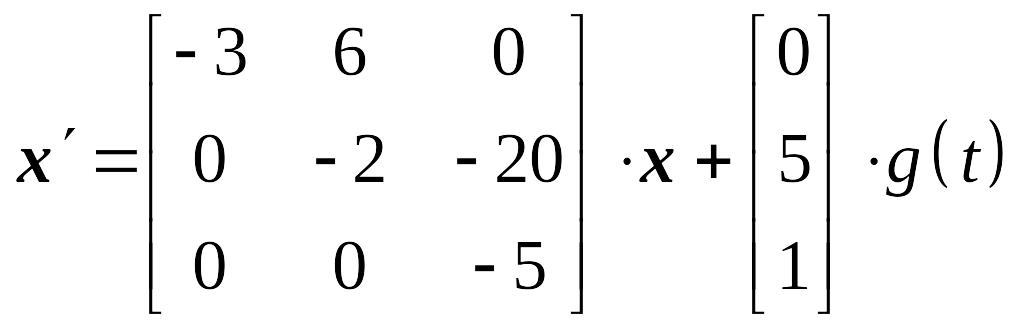

Соответствующая последнему выражению модель (граф) в форме с фазовой переменной приведена на рис. 2.34.

Рис. 2.34. Граф системы со структурой в форме с фазовой переменной

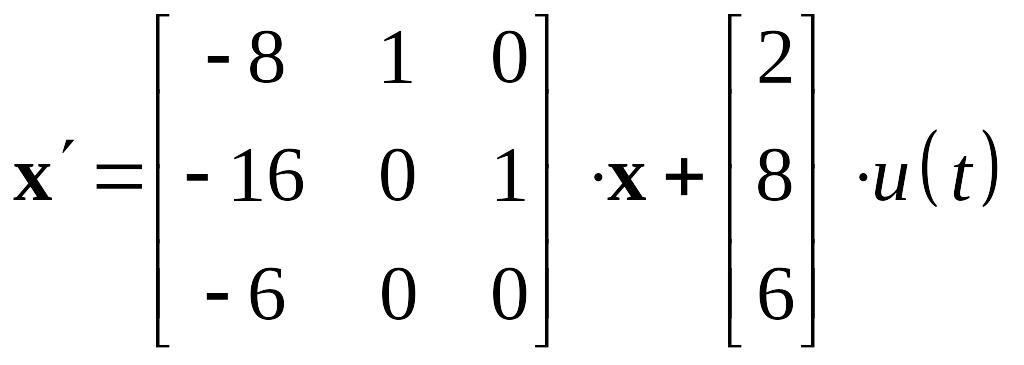

Уравнение состояния системы из графа имеет вид

,

,

а уравнение наблюдения (выхода) есть

.

.

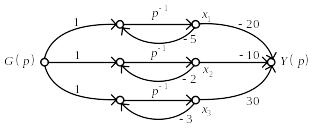

Граф системы в форме с многомерным входом приведен на рис.2.35.

Для него уравнение состояния есть

,

,

а уравнение наблюдения

![]() .

.

Рис. 2.35. Граф системы в форме с многомерным входом

▄

Оба

сигнальных графа, соответствующих

передаточной функции

![]() ,

строятся просто, без разложения полиномов

числителя и знаменателя на элементарные

множители. Это позволяет избежать

трудоемких вычислений, а по структуре

графа легко записать уравнение состояния.

Поскольку система имеет третий порядок,

то для ее моделирования необходимы три

интегратора. Отметим, что хотя переменные

в обеих моделях не идентичны друг другу,

но комбинации переменных обеих моделей

связаны линейным преобразованием вида

,

строятся просто, без разложения полиномов

числителя и знаменателя на элементарные

множители. Это позволяет избежать

трудоемких вычислений, а по структуре

графа легко записать уравнение состояния.

Поскольку система имеет третий порядок,

то для ее моделирования необходимы три

интегратора. Отметим, что хотя переменные

в обеих моделях не идентичны друг другу,

но комбинации переменных обеих моделей

связаны линейным преобразованием вида

![]() .

.

Модели

систем в переменных состояния в виде

сигнальных графов.

Любая система может быть полностью

описана передаточной функцией

![]() ,

связывающей ее входные и выходные

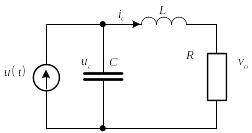

переменные. Например, для RLC-цепи,

изображенной на рис. 2.36.

,

связывающей ее входные и выходные

переменные. Например, для RLC-цепи,

изображенной на рис. 2.36.

Рис. 2.36. Принципиальная схема RLC-цепи

Передаточная функция имеет общий вид

![]() ,

,

где α, β и γ – функции параметров цепи R, L и C.

Значения α, β и γ можно определить по сигнальному графу, отображающему дифференциальные уравнения цепи. В нашем случае

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

и сигнальный граф выглядит как показано на рис. 2.37.

Рис. 2.37. Сигнальный граф RLC-цепи

Символом

![]() на рис. 2.37 обозначена операция

интегрирования.

на рис. 2.37 обозначена операция

интегрирования.

Для получения передаточной функции по сигнальному графу можно воспользоваться формулой Мейсона (2.390), в соответствии с которой в числителе находятся коэффициенты передачи прямых путей, а в знаменателе коэффициенты передачи контуров с обратной связью. Тогда передаточная функция может быть представлена как

(все контуры – касающиеся, все прямые пути касаются контуров).

Воспользовавшись формулой Мейсона (2.39), получим передаточную функцию

![]() .

.

■

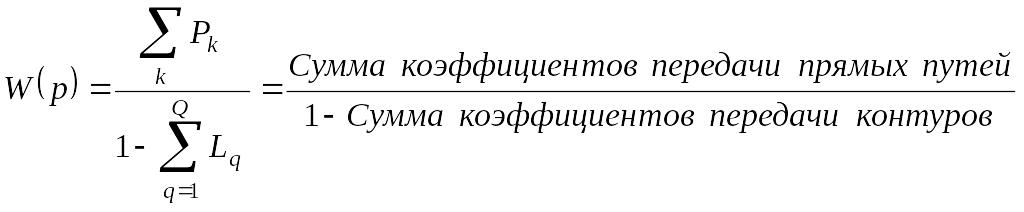

Альтернативные модели в виде сигнальных графов. При проектировании системы управления каждый блок ее структурной схемы должен соответствовать некоторому реальному устройству, а все переменные представляют собой некоторые реальные физические величины. Например, в разомкнутой системе управления скоростью электродвигателя (рис. 2.38)

Рис. 2.38. Структура системы управления скоростью электродвигателя

можно выбрать следующие переменные:

–

![]() – скорость

вращения;

– скорость

вращения;

–

![]() – ток

возбуждения;

– ток

возбуждения;

–

![]() – напряжение

возбуждения.

– напряжение

возбуждения.

Сигнальный граф, содержащий эти переменные, приведен на рис. 2.39.

Рис. 2.39. Сигнальный граф с физическими переменными состояния

Существует два способа получения дифференциального уравнения системы по этому графу.

По первому способу уравнение состояния записывается непосредственно по графу

,

,

а уравнение выхода есть

![]() .

.

Второй способ определяет получение сигнального графа и основан на разложении передаточной функции на элементарные дроби. Передаточная функция разомкнутой системы правления скоростью электродвигателя имеет вид

![]() ,

,

т.е. имеет три составляющие, определяемые полюсами p1, p2, и p3

![]() . (2.41)

. (2.41)

Решая

полученное разложение, находим, что

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

Сигнальный граф, соответствующий

выражению (2.41), представлен на рис. 2.40.

.

Сигнальный граф, соответствующий

выражению (2.41), представлен на рис. 2.40.

Рис. 2.40. Сигнальный граф с развязанными переменными состояния

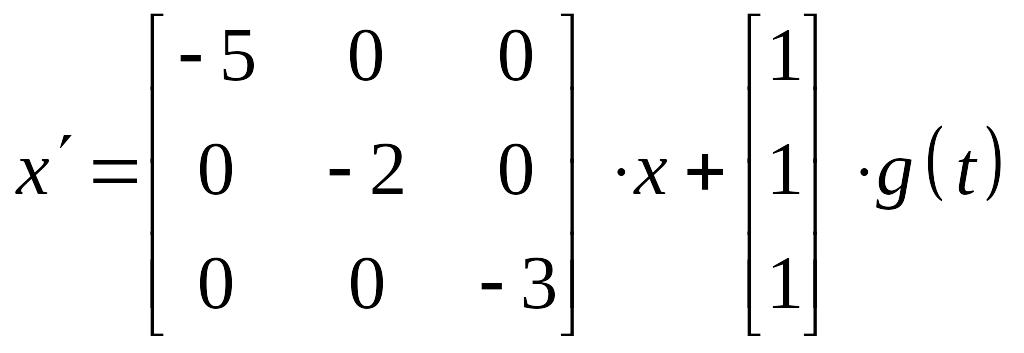

Уравнения состояния и выхода для этого графа в матричной форме имеет вид

,

,

![]() .

.

Отметим,

что мы произвольно связали переменную

состояния x1

с полюсом

![]() ,

x2

– c

полюсом

,

x2

– c

полюсом

![]() и

x3

– с полюсом

и

x3

– с полюсом

![]() .

Возможны и другие сочетания.

.

Возможны и другие сочетания.