- •Введение

- •В1. Исходные понятия

- •Первый вопрос, возникающий у студентов при появлении новой дисциплины – а зачем нам это нужно? Давайте попытаемся ответить на него в отношении дисциплины «Основы теории управления».

- •В2. Краткая история развития теории управления

- •1. Общие сведения о системах автоматического управления

- •1.1. Основные понятия системотехники

- •1.2. Понятие управления

- •1.3. Классификация систем управления

- •Параметрических возмущений

- •С информационной огибающей (в)

- •1.4. Задачи и математические модели систем управления

- •1.4.1. Задачи теории управления

- •1.4.2. Понятие о математических моделях систем управления

- •1.4.3. Способы построения моделей

- •2. Математический аппарат анализа и синтеза линейных непрерывных систем управления

- •2.1. Математические средства описания систем управления

- •2.2. Средства описания моделей систем в функциональном пространстве

- •2.2.1. Дифференциальные уравнения

- •Общая форма записи системы дифференциальных уравнений может быть представлена в виде

- •2.2.2. Передаточные функции

- •2.2.3. Временные характеристики

- •Тестовые сигналы

- •2.2.4. Частотные характеристики

- •2.1.5. Полнота характеристик

- •2.3. Средства описания моделей систем управления

- •2.3.1. Дифференциальные уравнения в форме Коши

- •2.4. Линейные модели систем управления

- •2.4.1. Понятие линеаризации моделей

- •2.4.2. Модели «вход-выход»

- •2.4.3. Модели с раскрытой структурой

- •2.4.4. Модели в виде сигнальных графов (графов Мейсона)

- •3. Структурные методы теории автоматического управления

- •3.1. Понятие структуризации

- •3.2. Преобразования структурных схем

- •3.3. Передаточные функции систем

- •3.4. Типовые звенья систем управления

- •Типовые звенья нулевого порядка и их передаточные характеристики

- •Типовые звенья первого порядка и их передаточные характеристики

- •Типовые звенья второго порядка и их передаточные характеристики

- •3.4.2. Элементарные звенья

- •Элементарного усилительного звена

- •Элементарного усилительного звена

- •Элементарного усилительного звена

- •Элементарного звена чистого запаздывания

- •А − в комплексной плоскости, б − в действительном пространстве

- •Элементарного звена чистого запаздывания

- •Идеального дифференцирующего звена

- •Элементарного интегрирующего звена

- •Элементарного интегрирующего звена

- •Элементарного интегрирующего звена

- •Типового дифференцирующего звена

- •Частотные характеристики типового дифференцирующего звена

- •Интегрирующего звена

- •Апериодического звена

- •Форсирующего звена

- •Реального дифференцирующего звена

- •Реального дифференцирующего звена

- •Реального дифференцирующего звена

- •Реального дифференцирующего звена

- •Реального дифференцирующего звена

- •Реального интегрирующего звена

- •Реального интегрирующего звена

- •4. Основные свойства систем управления

- •4.1. Основные требования к системам управления

- •4.2. Устойчивость систем управления

- •Устойчивой (а), нейтральной (б) и неустойчивой (в)

- •От вида корней характеристического полинома

- •Некоторые координаты отображения единичного квадрата с помощью функции

- •Некоторые координаты отображения единичного квадрата с помощью функции

- •Для устойчивых (а) и неустойчивых (б) систем

- •4.3. Инвариантность (робастность) систем управления

- •4.4. Чувствительность систем управления

- •4.5. Показатели качества систем управления

- •5. Синтез линейных систем управления

- •5.1.Основные понятия

- •5.2. Постановка задачи синтеза одноканальных систем

- •5.3. Условия разрешимости задачи синтеза

- •5.4. Частотный метод синтеза

- •5.5. Модальный метод синтеза

- •Литература

2.4.2. Модели «вход-выход»

Способы построения моделей «вход-выход». Как было показано выше, основными формами представления операторов преобразования входных переменных f(t) в переменные выхода y(t) в функциональном пространстве являются дифференциальные уравнения, передаточные функции, временные и частотные характеристики. Эти представления могут быть приняты за основу задания динамических свойств в терминах «вход-выход». Рассмотрим применение их для построения моделей линейных систем управления.

Построение моделей «вход-выход» по системе дифференциальных уравнений. Пусть задана система дифференциальных уравнений

![]() ;

;

![]() .

.

Построение модели в терминах «вход-выход» означает исключение внутренних переменных и получение прямой зависимости выхода от входа. Это проще сделать, если перейти к алгебраической форме уравнений, приняв начальные условия нулевыми:

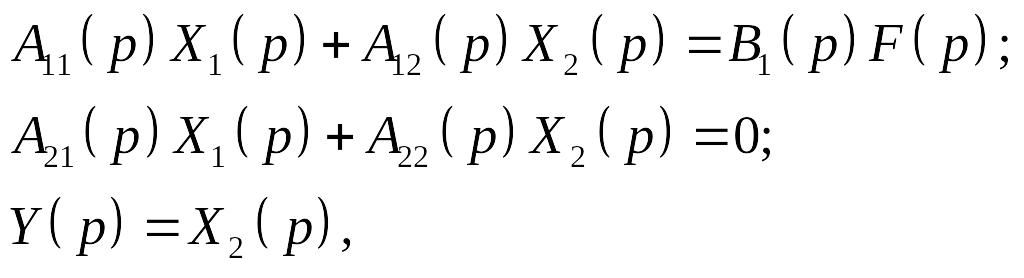

![]() ; (2.33)

; (2.33)

![]() .

.

Построение модели по этой системе уравнений можно выполнить различными способами. Рассмотрим некоторые из них.

Последовательное исключение переменных применяется при небольшом числе уравнений системы (2.33). Пусть имеем объект с одним входом f, одним выходом y и двумя внутренними переменными x1 и x2. Описывающая его система уравнений имеет вид

(2.34)

(2.34)

где Aij – компоненты матрицы А.

Опуская оператор отображения p, из второго уравнения (2.34) получаем

![]() .

.

Подставим полученное выражение в первое уравнение (2.34) и определим выражение для выхода

![]() .

.

Отсюда выражение для передаточной функции есть

![]() . (2.35)

. (2.35)

По выражению (2.35) уже легко получить полиномы числителя и знаменателя передаточной функции и записать выражение для одного дифференциального уравнения.

Пример 2.19. Запишем, например, предыдущую систему дифференциальных уравнений в матричной форме

![]() ;

;

![]() .

.

Определяем характеристический полином

![]() ;

;

Числитель

передаточной функции

![]() определяется как детерминант матрицы

определяется как детерминант матрицы

![]() при замене ее второго столбца столбцом

свободных членов

при замене ее второго столбца столбцом

свободных членов

![]() .

.

Тогда выражение для передаточной функции получается снова в виде (2.35).

▄

Матричный способ применяется при построении моделей многомерных систем. Пусть имеем систему алгебраических уравнений:

![]() ,

,

![]() .

.

Передаточная матрица системы в общем случае выражается как

![]() . (2.36)

. (2.36)

При этом полиномиальная матрица системы A должна быть неособенной (т.е. ее определитель не равен тождественно нулю). Поскольку

![]() , (2.37)

, (2.37)

где

![]() – присоединенная матрица, то выражение

для передаточной функции приобретает

вид

– присоединенная матрица, то выражение

для передаточной функции приобретает

вид

![]() .

.

Пример 2.19. Характеристический полином A(p) для системы из предыдущего примера уже вычислен. Присоединенная матрица для матрицы A выглядит так:

![]() .

.

Числитель передаточной функции вычислим, используя (2.36)

![]() .

.

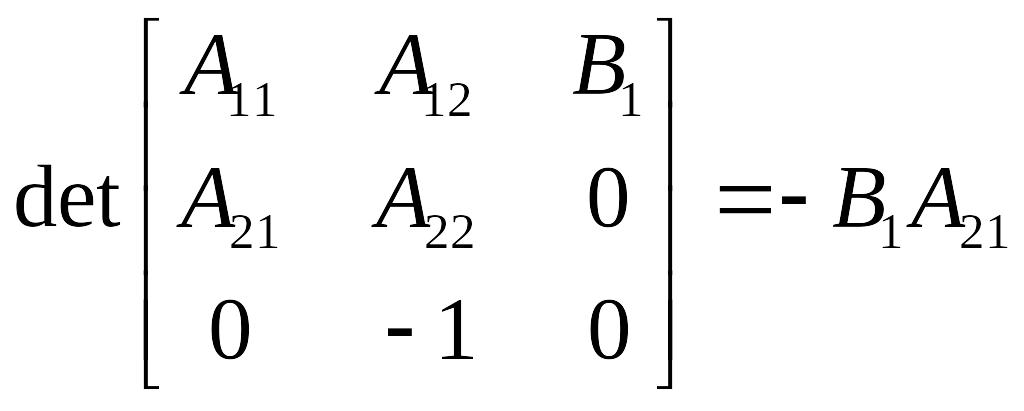

Для одномерной системы (k = r = 1) полиномиальную матрицу числителя передаточной матрицы можно также вычислять как определитель блочной матрицы

![]() . (2.38)

. (2.38)

Определитель блочной матрицы (2.38) для нашего примера равен

,

,

т.е. имеет значение, совпадающее со значением из предыдущего примера.

■