- •Введение

- •В1. Исходные понятия

- •Первый вопрос, возникающий у студентов при появлении новой дисциплины – а зачем нам это нужно? Давайте попытаемся ответить на него в отношении дисциплины «Основы теории управления».

- •В2. Краткая история развития теории управления

- •1. Общие сведения о системах автоматического управления

- •1.1. Основные понятия системотехники

- •1.2. Понятие управления

- •1.3. Классификация систем управления

- •Параметрических возмущений

- •С информационной огибающей (в)

- •1.4. Задачи и математические модели систем управления

- •1.4.1. Задачи теории управления

- •1.4.2. Понятие о математических моделях систем управления

- •1.4.3. Способы построения моделей

- •2. Математический аппарат анализа и синтеза линейных непрерывных систем управления

- •2.1. Математические средства описания систем управления

- •2.2. Средства описания моделей систем в функциональном пространстве

- •2.2.1. Дифференциальные уравнения

- •Общая форма записи системы дифференциальных уравнений может быть представлена в виде

- •2.2.2. Передаточные функции

- •2.2.3. Временные характеристики

- •Тестовые сигналы

- •2.2.4. Частотные характеристики

- •2.1.5. Полнота характеристик

- •2.3. Средства описания моделей систем управления

- •2.3.1. Дифференциальные уравнения в форме Коши

- •2.4. Линейные модели систем управления

- •2.4.1. Понятие линеаризации моделей

- •2.4.2. Модели «вход-выход»

- •2.4.3. Модели с раскрытой структурой

- •2.4.4. Модели в виде сигнальных графов (графов Мейсона)

- •3. Структурные методы теории автоматического управления

- •3.1. Понятие структуризации

- •3.2. Преобразования структурных схем

- •3.3. Передаточные функции систем

- •3.4. Типовые звенья систем управления

- •Типовые звенья нулевого порядка и их передаточные характеристики

- •Типовые звенья первого порядка и их передаточные характеристики

- •Типовые звенья второго порядка и их передаточные характеристики

- •3.4.2. Элементарные звенья

- •Элементарного усилительного звена

- •Элементарного усилительного звена

- •Элементарного усилительного звена

- •Элементарного звена чистого запаздывания

- •А − в комплексной плоскости, б − в действительном пространстве

- •Элементарного звена чистого запаздывания

- •Идеального дифференцирующего звена

- •Элементарного интегрирующего звена

- •Элементарного интегрирующего звена

- •Элементарного интегрирующего звена

- •Типового дифференцирующего звена

- •Частотные характеристики типового дифференцирующего звена

- •Интегрирующего звена

- •Апериодического звена

- •Форсирующего звена

- •Реального дифференцирующего звена

- •Реального дифференцирующего звена

- •Реального дифференцирующего звена

- •Реального дифференцирующего звена

- •Реального дифференцирующего звена

- •Реального интегрирующего звена

- •Реального интегрирующего звена

- •4. Основные свойства систем управления

- •4.1. Основные требования к системам управления

- •4.2. Устойчивость систем управления

- •Устойчивой (а), нейтральной (б) и неустойчивой (в)

- •От вида корней характеристического полинома

- •Некоторые координаты отображения единичного квадрата с помощью функции

- •Некоторые координаты отображения единичного квадрата с помощью функции

- •Для устойчивых (а) и неустойчивых (б) систем

- •4.3. Инвариантность (робастность) систем управления

- •4.4. Чувствительность систем управления

- •4.5. Показатели качества систем управления

- •5. Синтез линейных систем управления

- •5.1.Основные понятия

- •5.2. Постановка задачи синтеза одноканальных систем

- •5.3. Условия разрешимости задачи синтеза

- •5.4. Частотный метод синтеза

- •5.5. Модальный метод синтеза

- •Литература

2.3.1. Дифференциальные уравнения в форме Коши

Задача Коши. Задача Коши, как известно из курса математики, состоит в задании системы дифференциальных уравнений в нормальной форме (разрешенных относительно первой производной) и задании для них граничных (начальных) условий в одной точке.

Использование формы Коши определяется тем, что при решении дифференциальных уравнений удобнее иметь дело не с уравнениями высокого порядка (выше первого), а с системами уравнений первого порядка.

Рассмотрим скалярный объект, поведение которого в динамике описывается дифференциальным уравнением n-го порядка

![]() . (2.17)

. (2.17)

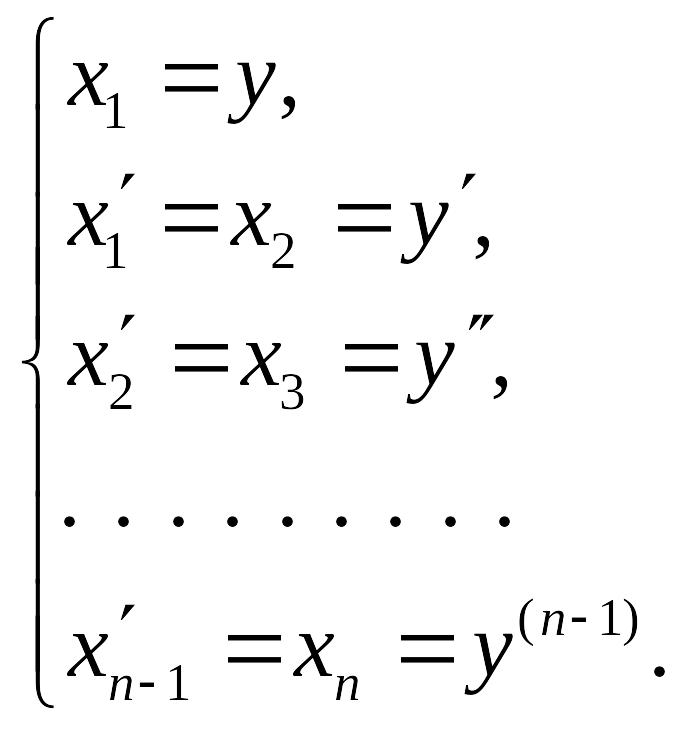

Произведем в этом уравнении замену переменных следующим образом:

(2.18)

(2.18)

и разрешим исходное уравнение относительно старшей производной

![]()

или

![]() . (2.19)

. (2.19)

Совокупность уравнений (2.18) и (2.19) представляют нормальную форму Коши дифференциального уравнения (2.17). В общем виде полученная система представляется как

![]() (2.20)

(2.20)

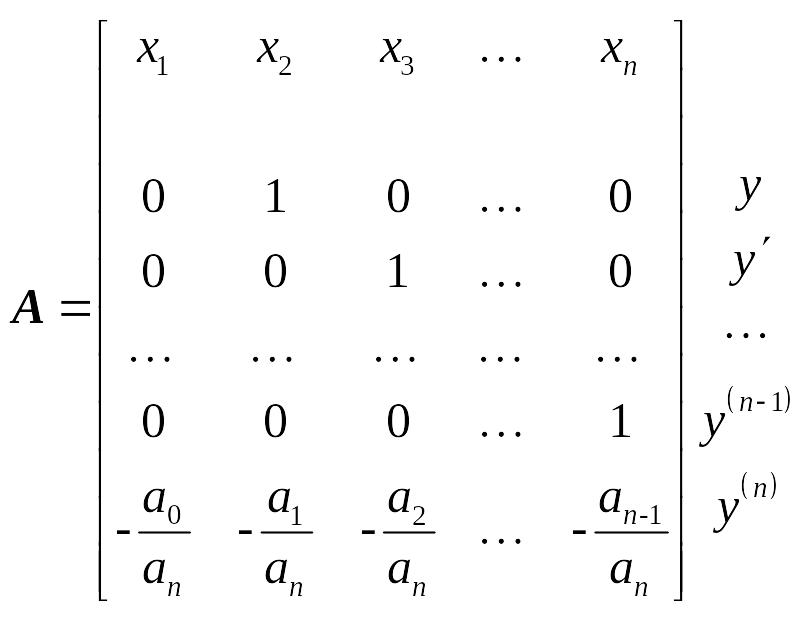

где

есть матрица Фробениуса, а матрица

определяет влияние входного воздействия на состояние объекта.

Значение выходного сигнала y объекта определяется в общем случае как состоянием объекта x, так и значением входного воздействия u, так что

![]() .

.

В общем случае А − функциональная матрица размером n × n, называемая матрицей состояния системы (объекта), В − функциональная матрица размером n × r, называемая матрицей управления (входа), С − функциональная матрица размером m × n, называемая матрицей выхода по состоянию, D − функциональная матрица размером m × r, называемая матрицей выхода по управлению.

Очень часто D = 0, т.е. выход непосредственно зависит от входа и тогда исходная система уравнений приобретает вид

![]() (2.21)

(2.21)

Пример 2.6. Представить дифференциальное уравнение

![]()

в форме Коши.

Решение. Вводим новые переменные

![]() ,

,

откуда с учетом исходного уравнения следует

![]()

Таким образом, представление исходного уравнения в виде (2.20) приводит к формированию следующих матриц:

![]()

![]()

![]()

■

Пример 2.7. Преобразовать полученное дифференциальное уравнение второго порядка для механической системы (рис. 2.7) в форму Коши.

Решение. Заменим наблюдаемую переменную y на переменную состояния x1:

![]() (2.21)

(2.21)

Тогда уравнение (2.8) примет следующий вид:

![]()

![]() (2.22)

(2.22)

Если уравнение (2.22) разделить относительно производных и проинтегрировать по времени, получим уравнение первого порядка

![]() .

.

Обозначим

![]() .

(2.23)

.

(2.23)

Продифференцируем последнее выражение

![]() .

(2.24)

.

(2.24)

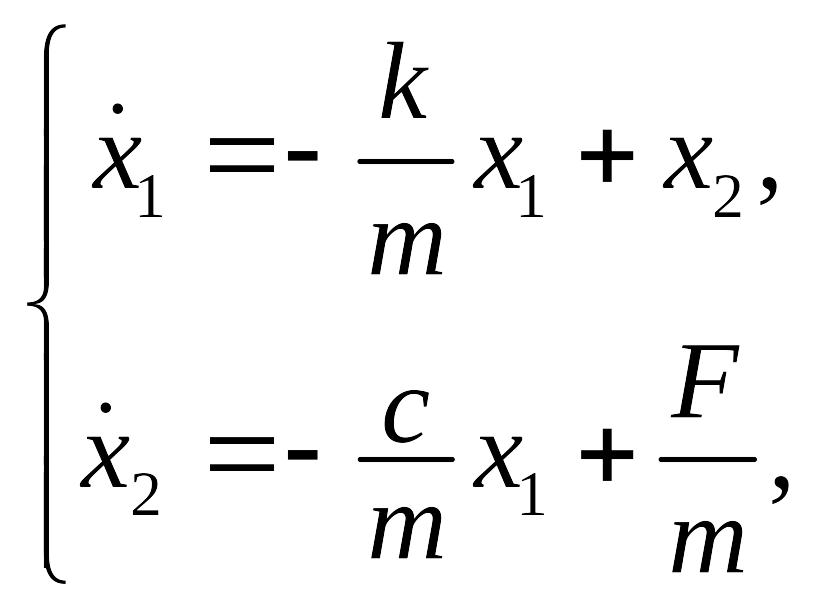

В итоге получилось два уравнения первого порядка (2.23) и (2.24), дающие описание динамики системы. Совокупность полученной системы уравнений

(2.25)

(2.25)

совместно с уравнением (2.21), называемым уравнением наблюдения, составляет полное описание поведения объекта в форме Коши.

■

Пример 2.8. Перейти к стандартной форме Коши для рассмотренной

выше электрической системы (рис. 2.1), описываемой системой уравнений

![]() ;

;

![]() .

.

Решение. Пусть

![]() ;

;

![]() ,

,

тогда из второго уравнения получаем

![]() .

.

Используя теперь полученное соотношение, запишем первое уравнение в виде

![]() .

.

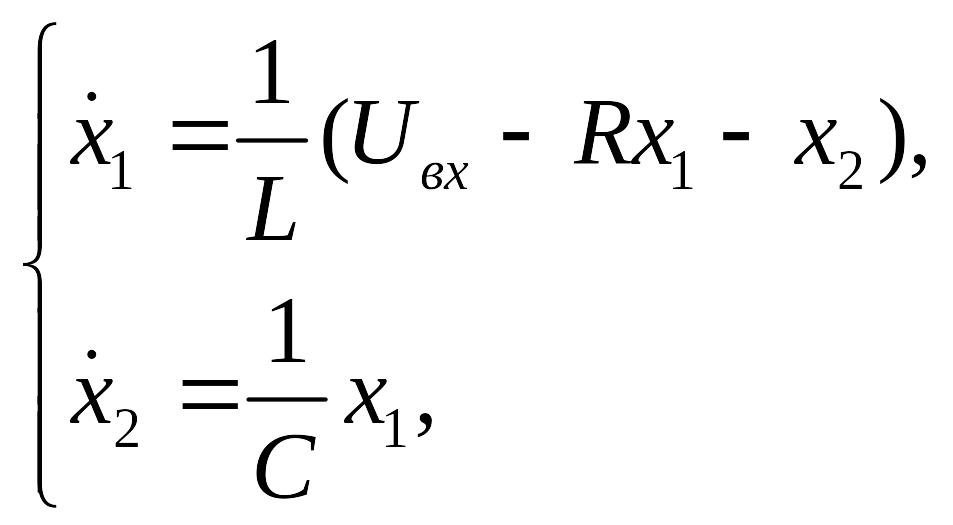

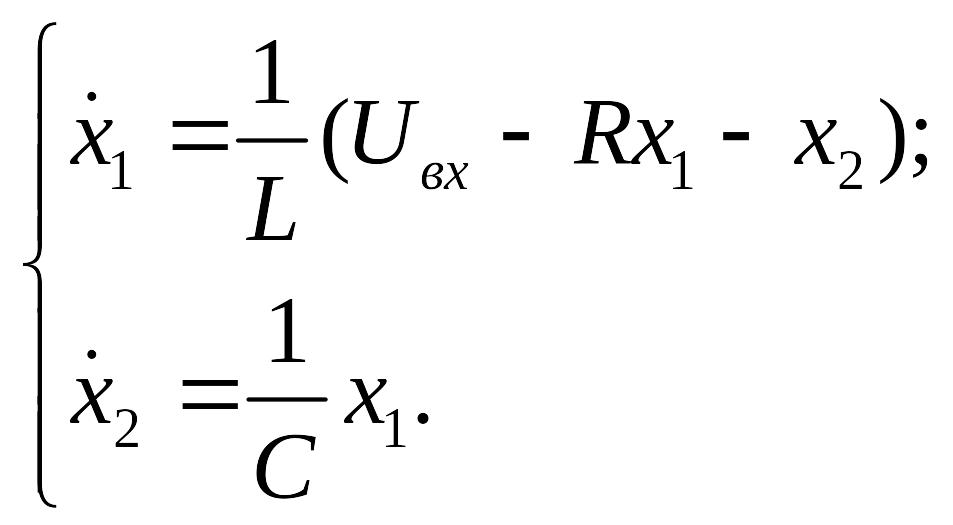

В результате получаем систему из двух уравнений первого порядка

с уравнением наблюдения

![]() .

.

■

Пример 2.12. Рассмотрим полученную выше систему дифференциальных уравнений механической системы (1.45)

,

и представим ее в матричной форме. Она должна принять вид (2.20):

где:

![]() – вектор

состояния, размерности 2,

– вектор

состояния, размерности 2,

u – в данном случае, скалярное управление (в общем случае это тоже вектор),

y – в данном случае, также скалярное наблюдение (в общем случае – также вектор).

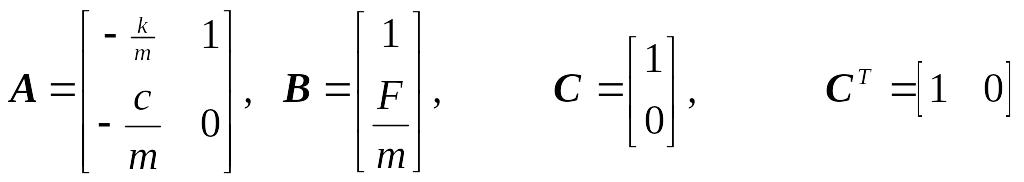

Сравнивая исходную систему уравнений и конечную форму, видим, что

,

,

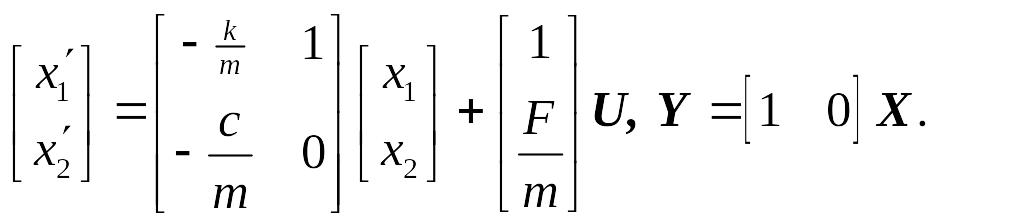

следовательно, исходная система уравнений запишется в матричной форме в виде:

Для решения этой системы уравнений не хватает начальных условий, которые, конечно же, существуют, но не обязательно известны исследователю. Будем считать, что начальные условия известны, и они заданы в одной точке:

![]()

Пример

2.13.

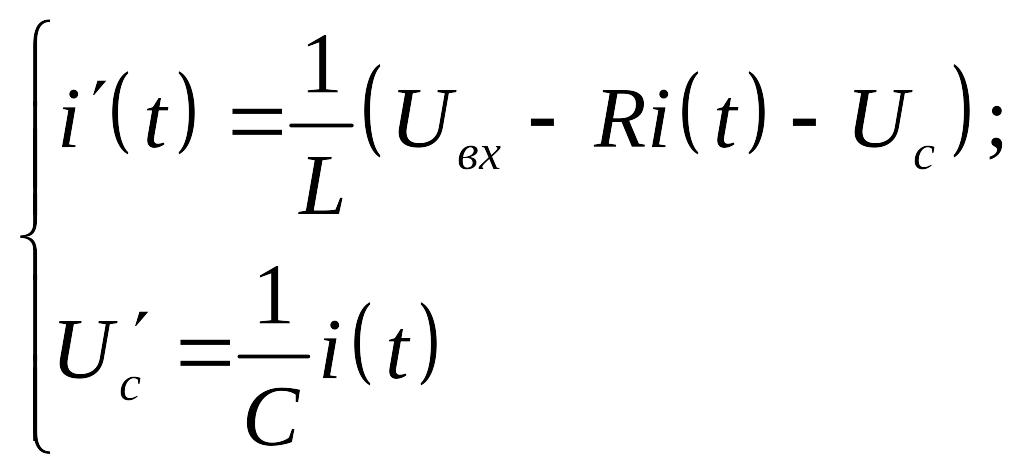

Получим уравнения состояния для

простейшей RLC-цепи,

показанной на рис 1.21. Динамическое

поведение этой системы при t

≥ t0

полностью определяется, если известны

начальные значения i(t0),

Uc(t0)

и входное напряжение U(t).

Следовательно,

![]() и

и

![]() можно

выбрать в качестве переменных состояния,

то есть

можно

выбрать в качестве переменных состояния,

то есть

![]() ,

,

![]() .

Тогда совокупность исходных уравнений

.

Тогда совокупность исходных уравнений

может быть представлена в виде

Полученные дифференциальные уравнения можно записать в векторно-матричной форме

![]()

Таким образом для рассматриваемой системы матрицы А, В, С векторно-матричной модели будут иметь следующий вид:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

■

Матричное описание строго формализовано, и не требует понимания физической природы системы. Так же структура модели в "пространстве состояний" не позволяет разобраться во внутренней природе системы. Если эта форма записи дифференциальных уравнений применена обоснованно, то модель, скорее всего, будет истинной.

Передаточная функция в пространстве состояний. Пусть система или какое-либо звено ее в пространстве состояний описываются системой дифференциальных уравнений вида:

![]()

![]() ,

(2.26)

,

(2.26)

причем для реальных объектов n > m.

Первое уравнение (2.26) можно записать в операторной форме

![]() ,

,

откуда

![]()

или

![]()

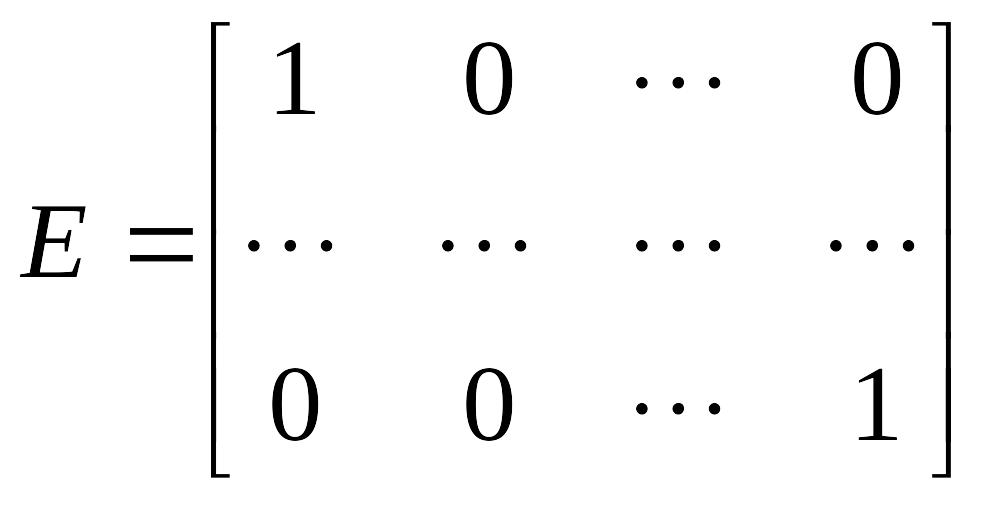

где

– единичная

матрица,

– единичная

матрица,

![]() .

.

Отсюда

![]() ,

,

где

![]() – обратная матрица

– обратная матрица

![]() .

.

С учетом второго уравнения (2.26) получаем

![]() .

.

В последнем выражении

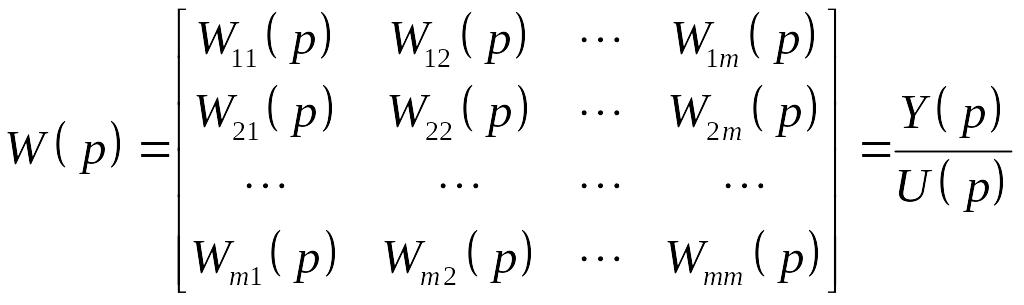

![]() (2.27)

(2.27)

есть

передаточная функция (функция оператора

от p),

![]() ,

т.к. y

и u

имеют m

компонент.

,

т.к. y

и u

имеют m

компонент.

Матричная передаточная функция показывает, какими операторными выражениями связаны между собой компоненты вектора y и u.

![]() .

.

Если

все uj

= 0 и i

j

то

![]() .

.

Wii(p) – собственная передаточная функция i-го канала, отражает соотношение между i-м входом и выходом при нулевых остальных входах.

Если один из элементов матрицы передаточной функции равен 0, то это означает, что в рассматриваемой системе связь между соответствующими компонентами векторов y и u отсутствует.

Пример 2.14. Пусть система описывается системой дифференциальных уравнений

![]()

![]()

Получить для нее передаточную функцию в форме пространства состояний и в функциональном пространстве.

Решение. Образующие матрицы этой системы есть

![]() .

.

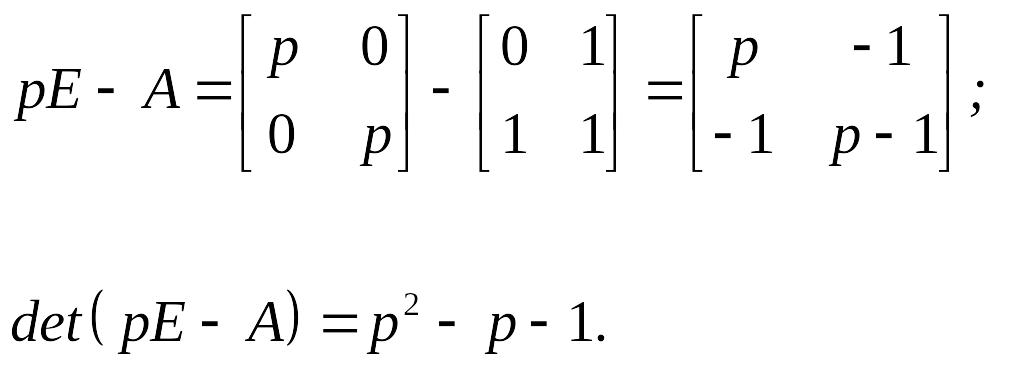

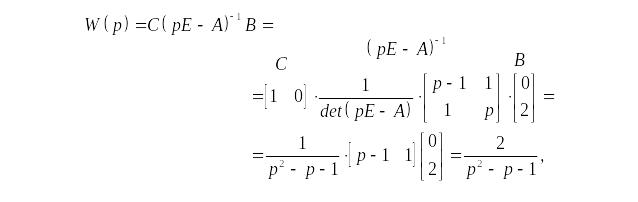

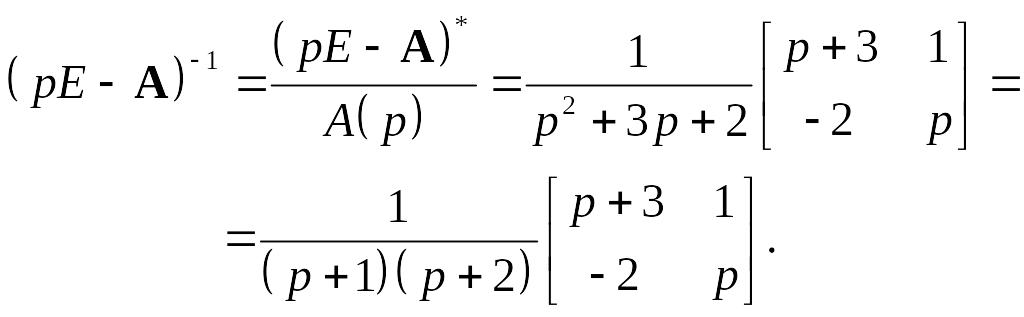

Передаточная функция системы по определению есть

![]()

где

Обратная матрица

![]() ,

,

в которой i, j-элемент получен из выражения

![]() ,

,

где Mij – минор i, j-элементов. Тогда

где

![]() –

характеристический

полином системы;

–

характеристический

полином системы;

![]() –

характеристическое

уравнение системы;

–

характеристическое

уравнение системы;

Теперь рассмотрим решение этой задачи в функциональном пространстве. Дифференциальное уравнение системы

![]()

в изображениях по Лапласу представляется в виде:

![]() ,

,

откуда

![]() .

.

■

Построение временных характеристик в форме пространства состояний. Преобразовав по Лапласу систему дифференциальных уравнений системы управления (2.14), получим систему операторных уравнений

![]()

и выражение для изображения вектора состояния

![]() . (2.28)

. (2.28)

Первое слагаемое (2.28) определяет свободное движение системы, а второе – ее вынужденное движение.

Для

получения оригинала (т.е. функции

времени![]() )

необходимо выполнить обратное

преобразование Лапласа. Оригинал

скалярной функции с изображением:

)

необходимо выполнить обратное

преобразование Лапласа. Оригинал

скалярной функции с изображением:

![]()

имеет, как нам уже известно, вид экспоненты

![]() .

.

В матричном случае его аналог

![]()

является матричной экспонентой, называемой матрицей перехода.

Произведению изображений соответствует свертка оригиналов, поэтому вектор состояния как функция времени получается из (2.28) в виде

![]()

Изображение

переменной выхода при нулевых начальных

условиях

![]() определяется

подстановкой второго слагаемого (2.28)

во второе уравнение системы (2.26), т.е. в

определяется

подстановкой второго слагаемого (2.28)

во второе уравнение системы (2.26), т.е. в

![]()

![]() . (2.28,а)

. (2.28,а)

При подаче на вход системы единичного импульса (U(p) = 1) реакция системы (импульсная переходная функция) выглядит так:

![]() . (2.29)

. (2.29)

Сравнивая последнее выражение с выражением для передаточной функции (2.27), видим, что

![]() .

.

Следовательно,

матрицу перехода можно получать путем

обращения по Лапласу матрицы

![]() .

.

Пример 2.17. Пусть имеем матрицу состояний нормальной формы

![]() .

.

Характеристическая матрица запишется как

![]() ,

,

а ее обращение есть

.

.

Применение обратного преобразования Лапласа к каждому элементу полученной матрицы приводит к получению матрицы перехода

![]() .

.

Отсюда по формуле (2.29) при известных матрицах входа B = [0 1]т и выхода C = [2 0] находится функция веса

C B

![]() .

.

■

Переходная характеристика h(t) есть интеграл от функции веса

![]() .

.

Построение временных характеристик в форме пространства состояний связано с вычислением матричного экспоненциала (матрицы перехода Ф(t)). Приведенный пример демонстрирует получение элементов Ф(t) путем обратного преобразования Лапласа.

Еще одним способом численного получения значений матрицы перехода при фиксированных значениях t является разложение матричного экспоненциала в степенной ряд

![]() .

.

Частотные характеристики в форме пространства состояний. Для системы, описываемой системой уравнений (2.26) выходной сигнал может быть описан выражением

![]() .

.

где

![]()

(см. выражение 2.28, а).

Тогда выражения для амплитудной и фазовой частотных характеристик приобретают вид:

![]() ,

,

![]() .

.

Лекция 7