- •Содержание

- •Предисловие автора

- •Введение Предмет экологии. Ее разделы

- •1. Экологическое мировоззрение

- •1.1 Предпосылки экологического мировоззрения

- •1.2 Организация жизни на Земле

- •Общая экология

- •2. Образование среды жизни Биография Земли и возникновение среды жизни

- •2.1 Образование атмосферы и гидросферы

- •2.2 Движение континентов

- •3. Организм и среда Потенциальные возможности размножения организмов

- •3.1 Общие законы зависимости организмов от факторов среды

- •3.2 Основные пути приспособления организмов к среде

- •3.3 Основные среды жизни

- •3.4 Пути воздействия организмов на среду обитания

- •4. Популяции Определение взаимосвязей и отношений

- •4.1 Демографическая структура популяций

- •4.2 Рост численности и плотность популяций

- •4.3 Численность популяций и ее регуляция в природе

- •4.4 Законы и следствия пищевых отношений

- •5. Биоценозы Биоценоз — сложная природная система

- •5.1 Видовая структура биоценоза

- •5.2 Распределение видов в пространстве

- •5.3 Экологические ниши

- •5.4 Устойчивость биоценозов

- •6. Экосистемы Законы организации экосистем

- •6.1 Законы биологической продуктивности

- •6.2 Агроландшафты

- •6.3 Саморазвитие экосистем — сукцессии

- •6.4 Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций, биоценозов и экосистем

- •6.5 Биосфера и ноосфера

- •Положение на рельефе основных экосистем Нижне-Свирского гпз - б

- •7. Экологические связи человека. Социальная экология

- •7.1 Человек как биосоциальный вид

- •7.2 История развития экологических связей человечества

- •8. Экология как научная основа природопользования

- •9. Экологические проблемы и их решения

- •9.1 Современные проблемы охраны природы

- •9.2 Правовые основы охраны природы

- •9.3 Современное состояние и охрана компонентов природной среды

- •9.4 От экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию

- •9.5 Экология и здоровье

- •10. Проблемы экологического образования и просвещения

- •Приложение организация и становление научной экологической школы на урале и предуралье

- •Тесты для проверки знаний

- •Вопросы к зачету по экологии

- •Варианты контрольных работ

- •Вопросы к зачету

- •Варианты контрольных работ

- •Список литературы

2.2 Движение континентов

В свое время философы Ф. Бэкон в сочинении «Новый Органон» (1620 г.), далее Пласе (1658 г.) высказали предположение, что Старый и Новый свет разделились в результате всемирного потопа. Свидетельством движения континентов считалось сходство очертаний западного берега Африки и восточного берега Южной Америки. Эта точка зрения просуществовала до ХIХ столетия. В данный период были заложены основы учения о геологическом прошлом земной поверхности, в частности, литосферы. В России основоположником учения был М.В. Ломоносов. В 1763 г. им издана книга «О слоях земных». Наибольшую популярность идея о движении континентов приобрела в работах геофизика А. Вегенера, который считается главным автором научного обоснования, изложенного в его трудах «Происхождение континентов» (1912) и «Возникновение материков и океанов» (1915). Современные представления о движении континентов во многом совпадают с реконструкциями А. Вегенера о Древней Земле – Пангеи (с 300 млн. лет назад). В дальнейшем многое из истории Земли было подробно аргументировано геологическими, палеогеографическими, палеонтологическими и палеоклиматическими данными. В частности были осуществлены глобальные реконструкции с эпохи протерозоя, с времени существования суперконтинента Магогеи окружённого единым океаном, далее земли Гондваны, то есть с 560 млн. лет назад. По выявленным полюсным скоростям и современного вращения главных литосферных плит, по современным рифтовым зонам, раздвижению океанского дна и т.д., составлен прогноз движения плит и континентов на 50 млн. вперед. Как и прежде, движение континентов приведёт к изменению экологических условий обитания многих видов растений и животных. А. С. Монин в своей работе: «Популярная история Земли» (1980) и далее И.Я. Ясаманов в «Популярной палеогеографии» (1985) весьма аргументировано обосновывают отмеченные выше перспективы. В этих работах приводится и ряд карт, свидетельствующих о прошлом движении континентов. В принципе движение континентов не прекращалось, а настоящее их положение, которое мы привыкли видеть на картах – этап развития планеты Земля.

Вопросы: Движение континентов – миф или реальность?

Какие последствия оказывают движения континентов на условия жизни?

3. Организм и среда Потенциальные возможности размножения организмов

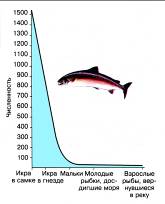

Окружающий нас живой мир состоит из организмов. Соответствие между организмами и изменяющейся средой, приспособление их к различным условиям местообитаний рассматривалось С.С. Шварцем (1969); А. Гэлстон, П. Девис, Р. Сэттер «Жизнь зелёного растения» (1983); В. Лархер (1978), М. Бигек, Д. Харпер, К. Таунсенд (1989); и др. Любой организм смертен и рано или поздно погибает, а жизнь продолжается и процветает, существуя на Земле, Способность к самовоспроизведению — главное свойство жизни. Даже самый медленно размножающийся вид способен в короткое время произвести столько особей, что для них не хватит места на земном шаре. Взрослая самка трески способна стать родоначальницей такого стада рыб, которое через 10 лет насчитывало бы 800 млн. особей с общей массой более 3 млн. т. Через 100 лет ее потомкам не хватило бы океана. Фактически во всех живых организмах заложена способность размножаться беспредельно. Эта способность делает жизнь очень мощной силой на Земле. Однако постоянного и беспредельного роста численности отдельных видов в природе мы не наблюдаем. Главный ограничитель на пути к беспредельному размножению организмов — нехватка ресурсов, самых необходимых: для растений минеральных солей, углекислого газа, воды, света; для животных — пищи, воды; для микроорганизмов — разнообразных потребляемых ими соединений. Запасы этих ресурсов не бесконечны, в разных частях планеты они имеют свои пределы, и этим сдерживается размножение видов. Второй ограничитель — влияние различных неблагоприятных условий, замедляющих рост и размножение организмов, даже если есть необходимые для этого ресурсы.

а б в

а б в

Рис. 7 Кривая роста численности инфузорий при неограниченном размножении (а), выживаемость потомства дальневосточной горбуши (б), гибель лососей (в)

Рис. 8 Семья шимпанзе

Наконец, в природе происходит также огромный отсев, гибель уже произведенных на свет зародышей или подрастающих молодых особей и взрослых особей (рис. 7). Большинство из них не доживает до периода собственного размножения и гибнет от врагов, болезней, низких или высоких температур, отсутствия пищи или других причин. Например, тысячи желудей, которые ежегодно производит один большой дуб, оказываются съеденными белками, кабанами, сойками, мышами, насекомыми, или поражаются плесневыми грибками и бактериями, или гибнут на стадии проростков по разным причинам. В результате лишь из считанных желудей вырастают взрослые деревья.

К примеру, роль млекопитающих в естественном возобновлении лесных экосистем экспериментально прослеживалась в средней части бассейна р. Вятка (табл. 2). Отобранные пробы высушивались и взвешивались: желуди поштучно, семена по 10 экземпляров.

Таблица 2. Оценка хода семенного возобновления древесных пород

Вид |

Масса семян, грамм |

Почвенный запас семян, грамм/м² |

Количество, экземпляров/ м² |

Количество, экземпляров/ м² |

|

|

|

семян |

всходов |

Сосна |

0,705 |

2,68 |

38 |

2 |

Ель |

0,495 |

4,65 |

94 |

46 |

Дуб |

2,81 |

30,9 |

11 |

6 |

Липа |

0,32 |

0,8 |

21 |

4 |

Подсчёт всходов производился в конце августа. Было установлено, что не все семена прорастают. Воздействие животных на всходы, особенно в конце лета, ощутимо, общее их количество уменьшилось в 2-19 раз.

Таким образом, высокая плодовитость далеко не всегда приводит к высокой численности вида. У видов с хорошо развитой заботой о потомстве плодовитость невысока (рис. 8). Например, некоторые птицы — орланы-белохвосты, горлицы, черные стрижи — откладывают всего по два яйца, выкармливая и оберегая птенцов до взрослого состояния. Выживание, рост и размножение, численность организмов являются результатом их сложных взаимодействий со средой обитания.

Вопросы: Какие возможные причины низкой урожайности, выживаемости потомства у растений и животных?

В некоторых участках лесов нет всходов и подроста. Какие факторы тормозят появление следующих поколений?