- •Содержание

- •Предисловие автора

- •Введение Предмет экологии. Ее разделы

- •1. Экологическое мировоззрение

- •1.1 Предпосылки экологического мировоззрения

- •1.2 Организация жизни на Земле

- •Общая экология

- •2. Образование среды жизни Биография Земли и возникновение среды жизни

- •2.1 Образование атмосферы и гидросферы

- •2.2 Движение континентов

- •3. Организм и среда Потенциальные возможности размножения организмов

- •3.1 Общие законы зависимости организмов от факторов среды

- •3.2 Основные пути приспособления организмов к среде

- •3.3 Основные среды жизни

- •3.4 Пути воздействия организмов на среду обитания

- •4. Популяции Определение взаимосвязей и отношений

- •4.1 Демографическая структура популяций

- •4.2 Рост численности и плотность популяций

- •4.3 Численность популяций и ее регуляция в природе

- •4.4 Законы и следствия пищевых отношений

- •5. Биоценозы Биоценоз — сложная природная система

- •5.1 Видовая структура биоценоза

- •5.2 Распределение видов в пространстве

- •5.3 Экологические ниши

- •5.4 Устойчивость биоценозов

- •6. Экосистемы Законы организации экосистем

- •6.1 Законы биологической продуктивности

- •6.2 Агроландшафты

- •6.3 Саморазвитие экосистем — сукцессии

- •6.4 Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций, биоценозов и экосистем

- •6.5 Биосфера и ноосфера

- •Положение на рельефе основных экосистем Нижне-Свирского гпз - б

- •7. Экологические связи человека. Социальная экология

- •7.1 Человек как биосоциальный вид

- •7.2 История развития экологических связей человечества

- •8. Экология как научная основа природопользования

- •9. Экологические проблемы и их решения

- •9.1 Современные проблемы охраны природы

- •9.2 Правовые основы охраны природы

- •9.3 Современное состояние и охрана компонентов природной среды

- •9.4 От экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию

- •9.5 Экология и здоровье

- •10. Проблемы экологического образования и просвещения

- •Приложение организация и становление научной экологической школы на урале и предуралье

- •Тесты для проверки знаний

- •Вопросы к зачету по экологии

- •Варианты контрольных работ

- •Вопросы к зачету

- •Варианты контрольных работ

- •Список литературы

Приложение организация и становление научной экологической школы на урале и предуралье

На изломе 20-21 веков был один из трудных этапов в развитии государственности нашего отечества, что отразилось на научной, культурной, образовательной, производственной и иной деятельности. Погасал небосвод в деятельности многих научных школ и научных центров, однако, в отдельных регионах значительное количество научных учреждений выжило и даже расширился их ареал. К примеру, Уральского отделения Академии Наук Российской Федерации. Не обошел этот процесс и Ильменские горы (в 1920 г. здесь организовано научно-природоохранное учреждение Ильменский государственный заповедник), которые были «святым местом» для многих поколений советских и зарубежных естествоиспытателей. К примеру, у озера Б. Миассово у «гранатовой горки» в разное время в экспедициях были, работали и проживали профессора И. Менге, В. Крыжановский, Н.П. Барбот, Г.Д. Романовский, Б.И. Чесноков, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Л.Я. Крижевская, Н.В. Куликов, Н.Н. Данилов, Л.Н. Добринский, В.Г. Ищенко, Г.В. Оленев, В.А. Попов; член-корреспонденты АН Г. Розе, А. Гумбольт, Б.П. Колесников, В.Н. Анфилогов, Г.С. Розенберг; академики АН П.С. Паллас, Н.И. Кокшаров, П.В. Еремеев, А.Г. Карпинский, Д.С. Белянкин, В.И. Вернадский, А.Н. Заварицкий, А.Е. Ферсман, С.С. Шварц, В.П. Макеев, В.Н. Большаков, В.А. Коротеев, П.Л. Горчаковский, В.Е. Соколов, А.А. Ляпунов и др. Сам заповедник и «Институт минералогии» относились и относятся к ведомству Академии наук СССР (далее России). Тихо у подножия Ильменских гор располагался и Государственный ракетный центр (далее им. академика В.П. Макеева). В начале 21 века на базе этих и других учреждений возник Южно-Уральский Научный центр Уральского отделения АН РФ. Считается, что история науки рассматривается в двух ракурсах. Это понимание чреды научных открытий и жизнедеятельности выдающихся ученых-личностей, которые всегда противостояли лженауке и непрофессионализму в подготовке будущих специалистов. Ильмены – это моя Родина. Я часто вспоминал С.С. Шварца, его речь и манеры общения с сотрудниками экспедиций, его научные наставления молодым экологам и т.д., вспоминал беседы и лекции своих соседей, которых имел честь лицезреть (с моего школьного возраста), а именно Н.В. Тимофеева-Ресовского и В.П. Макеева. Это были три разные личности, но в главном они были едины – создатели научных школ и соорганизаторы платформы для будущего наукограда у Ильменских гор. Сейчас здесь решаются разные проблемы, в том числе и экологии наземных и космических систем. Ученики говорили о С.С. Шварце, Н.В. Тимофееве-Ресовском и о В.Н. Макееве – для них Родина, История отечества и Наука – и в помыслах и в действиях – сливаются в триединое Я. Наукоград – это ноосферная территория, где молодые специалисты, ориентируясь по маякам учителей, с опорой на биосферное мировоззрение, продолжают великий поиск истины. В последние годы в одном ведомстве возникло слияние науки и образования и стали заметны перспективные, эффективные и неэффективные учебные учреждения. В данном случае (перспективном) хорошо, если подготовка специалистов проходит с участием научных центров и обеспечивается с учетом современных, а не 50-летней давности концепций и методологий конкретного направления и профиля, избранного учащимся. Здесь школа, профессионализм и мировоззрение преподавателей (в нашем случае – биоэкологов) имеют главное значение. Об этом нам свидетельствуют ниже представленные наставления из лекционных курсов ученых-личностей – это непреходящие ценности!

В последние годы многие естествоиспытатели увлечены изучением биоразнообразия. Это хорошо забытое, старое- новое направление (рис. 35). На самом деле в большинстве случаев все исследования сводятся к познанию только флористического и фаунистического состава и не более. Причём считается, чем больше редких и малочисленных видов, тем якобы ценнее охраняемые территории. Однако ранее было и другое мнение. Самое ценное в заповедниках – это исследователи-единомышленники. Именно от их эрудиции и профессионализма зависит всё остальное, что связано с генетическим, популяционным и биогеоценотическим разнообразием и своевременным (если это необходимо) их сохранением или использованием. Последние предложения принадлежат Н.В. Тимофееву-Ресовскому.

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский работал на Урале с 1945 по 1955 гг. заведующим биофизическим отделением объекта НКВД 0211, с 1955 по 1964 гг. – заведующим отделом радиобиологии и биофизики в Институте биологии Уральского филиала Академии Наук СССР (УФАН) в г. Свердловске и также проживал Николай Владимирович и в Ильменском заповеднике. В 1991 г. Н.В. Тимофеев-Ресовский был реабилитирован.

Общепризнанно: 1) Н.В. Тимофеев-Ресовский – основатель радиобиологии, биофизики, активно способствовал возрождению генетики в СССР, и он же создатель радиационной биогеоценологии. В лабораториях Николая Владимировича были поставлены тысячи различных оригинальных экспериментов, вскрывших многие тайны обитания и поведения радиоизотопов в природе.

2) Кто мыслит, тот готовит фундамент для будущих дел. Науке нужны не ученые-статисты, а мыслители-личности – такие, каким был Н.В. Тимофеев-Ресовский. Ему были присущи гуманизм, принципиальность и порядочность. Он буквально «заряжал» своими идеями учеников, организовывал их и свою научную деятельность на перспективу.

Фундаментальность биосферного естествознания определяется глобальностью сформулированной Н.В. Тимофеевым-Ресовским проблемы «Биосфера и Человечество». Он всегда подчёркивал, что стратегия линии развития учения о биосфере проходит через научные школы В.В. Докучаева, В.И. Вернадского, В.Н. Сукачёва, Б.Б. Полынова, Н.И. Вавилова. Он первый выявил их единую позицию в понимании природы и задачи общего естествознания, в частности и в экологии. Каждый из них работал в своей научной области, но у них было некоторое общее поле научных проблем. Иначе говоря, учение о биосфере оказывается общенаучной основой экологии и охраны природы. В середине 50-ых годов ХХ века при Академии наук СССР (АН СССР) возникла инициативная группа по охране природы СССР. Президент АН СССР А.Н. Несмеянов выразил этим намерениям глубокую поддержку. Он заявил, что найдёт достойного лидера этой проблемы, способного решать её на мировом уровне и тогда будет организован Институт охраны природы при АН СССР. Вскоре был приглашён лидер – Н.В. Тимофеев-Ресовский для доклада «О состоянии и перспективах природоохранной работы в СССР». Резюмируя итог доклада А.Н. Несмеянов сказал, что на научной платформе, высказанной Н.В. Тимофеевым-Ресовским, АН СССР пойдёт на создание института.

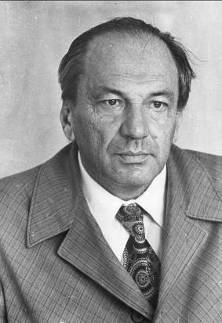

Судьба организации института была драматической ( в т.ч. и сейчас). Волею судьбы Н.В. Тимофеев-Ресовский вернулся на Урал, продолжая работать (рис.51) и воспитывать учеников (рис.52). Однако прошло 30 лет, и в СССР уже при Минсельхозе (хуже не бывает!) был создан Всесоюзный институт охраны природы и заповедного дела. Следствием пренебрежения стратегическими началами охраны природы, обоснованными Н.В. Тимофеевым-Ресовским и А.Н. Несмеяновым, стали катастрофы Кыштым и Чернобыль, Байкал и Урал, проекты переброски рек, различные заболевания граждан в индустриальных центрах, пестициды, нитраты и многое другое (рис. 42; 43). В 1946 г. на Урал в г. Свердловск приехал Станислав Семёнович Шварц (рис.53). Далее его вся научная деятельность связана с «Институтом биологии» УФАН СССР. В 1954. С.С. Шварц защитил докторскую диссертацию на тему «Опыт экологического анализа некоторых морфофизиологических признаков наземных позвоночных». В 1955 г. С.С. Шварц стал директором вышеназванного института, с 1969 г. это учреждение преобразовалось в «Институт экологии растений и животных». Станислав Семёнович – создатель и первый редактор журнала «Экология», редакционной коллегией, которой руководил до последних дней своей жизни. Предшественником С.С. Шварца на директорском посту «Института биологии» был Василий Иванович Патрушев. После пресловутой «августовской сессии» ВАСХНИЛ в 1948 г. профессор В.И. Патрушев был заклеймён «вейсманистом-морганистом» и снят с должности руководителя учреждения. Какие нужно было иметь мужество и порядочность С.С. Шварцу (молодому директору) и какую позицию ему следовало бы занять по отношению к принятому в институт Н.В. Тимофееву-Ресовскому, которого в СССР считали одним из основоположников заклеймённой классической генетики и несправедливо – чуть ли не изменником Родины. Н.В. Тимофеев-Ресовский был гражданином РСФСР и работал в Германии с 1925 по 1945 гг., его заслуги признавались во всём мире: действительный член (академик) Германской Академии естествоиспытателей, Почётный член Американской Академии наук (США), Почётный член Итальянского общества экспериментальной биологии (Италия), Почётный член Менделеевского общества в Лунде (Швеция), Почётный член Британского генетического общества в Лидсе (Англия), Научный член Общества содействия наукам им. Макса Планка (Германия), Лауреат медалей и премий Лазаро Спалланцани (Италия), Дарвинской (Германия), Менделеевской (Чехия), Кимберовской (США). По решению ЮНЕСКО 2000-й год был объявлен годом Н.В. Тимофеева-Ресовского. С.С. Шварц ценил заслуги Николая Владимировича, оригинально мыслящего, принципиального учёного и с академиками В.Н. Сукачёвым, Л.А. Зенкевичем и П.Л. Горчаковским способствовали защите докторской диссертации Н.В. Тимофеева-Ресовского «Некоторые проблемы радиационной биогеоценологии». Станислав Семёнович создал ему в Ильменах «тепличную обстановку», защищая от нападок. Николай Владимирович преподавал в Уральском госуниверситете, руководил подготовкой аспирантов, редактировал и выпускал сборники трудов, организовывал в п. Миассово знаменитые коллоквиумы, куда съезжались из разных научных центров и иногда из-за рубежа приверженцы экспериментальной науки, в частности биогеоценологии. Объединяло Николая Владимировича и Станислава Семёновича эрудиция, одновременно и бескомпромиссность в отстаивании истины, недопустимость сделок с совестью. На такой платформе подбирался коллектив, а институт стал центром формирования экологических идей. Академик С.С. Шварц культивировал в руководимом им институте атмосферу демократизма, творчества, научного поиска, взаимного уважения и поддержки. Эту линию руководителя поддерживали его соратники и ученики. К примеру, после смерти С.С. Шварца черновики его рукописи к монографии «Экологические закономерности эволюции» подготовил в 1980 г. к публикации профессор Н.Н. Данилов (рис54). Соратниками С.С. Шварца также были В.Н. Павлинин, Л.Н. Добринский, В.Г. Оленев, П.Л. Горчаковский, В.С. Смирнов, Л.В. Сюзюмова, О.А. Пястолова, Н.В. Куликов, С.А. Мамаев, Ю.И. Новоженов, Б.П. Колесников, Н.Т. Степанова, Е.П. Смолоногов, В.П. Фирсова, В.Н. Большаков и др., они специализировались в разных направлениях экологии, но вместе профессионально разрабатывали развёрнутую экологическую теорию, основным содержанием которой явился синтез идей популяционной экологии, биогеоценологии и эволюционного учения. В институте проводились экологические семинары, отчётные сессии, конференции, региональные и общесоюзные совещания специалистов и молодых учёных, выпускались научные труды, велась подготовка кадров через аспирантуру и докторантуру, работал научный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по специальности экология. Особое внимание С.С. Шварц уделял организации стационарных, многолетних и сравнительных (в т.ч. экспериментальных) исследований. Основные исследования проводились в Ильменском, Висимском и др. заповедниках, на стационарах: Талицком, Лабытнангах, Харп, Хадыте и т.д. Институт и стационары посещали выдающиеся учёные отечества (рис.55) А.В. Яблоков, Н.П. Наумов, В.И. Цалкин, А.Г. Банников, Н.В. Глотов и др. Значительные усилия Станислав Семёнович предпринимал в организации и сохранении эталонных (заповедных территорий) и движению экологических исследований в лесо- и охотхозяйственную деятельности (к примеру, содружество с коллективом ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова; проектирование ГПЗ «Тулашор» в Кировской области и т.д.). Среди ученых и педагогов авторитет С.С. Шварца был великим. Так в конце 60-х годов 20 в. В.Г. Сафонов (рис.56) согласовал с С.С. Шварцем программу обучения биологов- охотоведов по экологии и зоогеографии. Несомненно, перспективные взгляды, заложены в курсе лекции, способствовали росту квалифицированных кадров. За сорокалетний период биологами-охотоведами (КСХИ) защищено 16 докторских и несколько десятков кандидатских диссертаций по разделам популяционной экологии (Машкин В.И.. Ширяев В.В., Колпащиков Л.А., Глушков В.Н.),биоценотическим связям (Гордиюк Н.М., Новиков В.П., Смирнов К.А.), оценки роли животных в экосистемах (Чащухин В.С., Кудактин А.Н., Дворников М.Г.) и ряду прикладных аспектов природопользования (Козлов В.М., Залесов А.С. и др.). Лекции по экологии читали С.В. Мараков и читают В.Г. Сафонов , Н.П. Дворникова. В 2001 г. во ВНИИОЗ была, по инициативе член-корреспондента РАСХН В.Г. Сафонова, организована лаборатория экологии. В дальнейшем в составе Уральского научного центра АН СССР возникло ряд других институтов биологического профиля. В настоящее время и в Кировской области функционирует ещё «Лаборатория биомониторинга» Коми НЦ УРО РАН, руководимая Т.Я. Ашихминой. Лабораторией организован научный журнал «Теоретическая прикладная экология». В области работают три доктора и шесть кандидатов наук по специальности экология, в ВГГУ и ВГСХА созданы кафедры экологии и обучаются экологи, так возникают ростки научных школ.

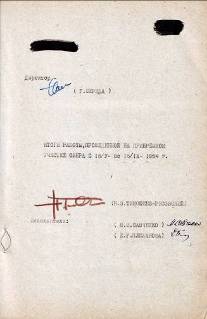

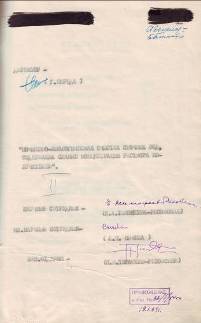

Рис. 51 Научные отчеты Н.В. Тимофеева-Ресовского

Рис. 52 В.Н. Тимофеев-Ресовский (справа) и его ученик А.Н. Тирюканов

Рис. 53 Академик АН СССР С.С. Шварц Рис. 54 Профессор Н.Н. Данилов

Рис. 55 Академики В.Е. Соколов (слева) и В.Н. Большаков (справа) среди сотрудников Ильменского заповедника в лаборатории биогеоценологии.

Рис. 56 Член-корреспондент РАСХН В.Г. Сафонов

Лекция С.С. Шварца «О профессионализме научного работника»(1972)

В 1913 году биологов, занимающихся профессионально научной работой, в России было меньше, чем сейчас у нас в институте, что, конечно, не значит, что тогда действительно было только 27 зоологов (примерно столько их в нашем коллективе) но все они занимались чем-то другим и между делом увлекались наукой. Часто у них это получалось лучше, чем у нас - профессионалов, но получали деньги они не за занятие наукой.

Известно, что девять десятых всех ученых, которые когда-либо существовали, живут в наше время. Отсюда совершенно ясно, что на заре времен великие научные открытия делались непосредственно в процессе производственной деятельности. Разумеется, тот гениальный человек, который изобрел колесо или впервые добыл огонь, сделал это не в процессе занятия научным творчеством, а просто стремясь как-то облегчить свой собственный труд, Конечно, и в то время были люди, положение которых облегчало занятие наукой. Скажем, тот факт, что Аристотель был учителем Александра Македонского, очевидно, давал ему возможность иметь свободное время, и он мог посвятить его занятию наукой, Многие крупные ученые того времени как раз и были учителями владык. Сенека был учителем Нерона, Алишер Навои был учителем правителя Герата. Декарт тоже был придворным ученым. Bсe это хорошо известные факты. Такого рода положение в обществе допускало занятие наукой как профессией довольно давно. С другой стороны, будем прямо говорить, и богатство неразвращенных людей позволяло им заниматься наукой. Об этом писал еще Дарвин. Но вот в конце XIX века начинает вырисовываться наука как профессия. Естественно, встал вопрос о профессиональных качествах ученого, независимо от того, в какой области науки он занимается. По поводу этих-то особенностей научных работников профессионалов я и буду говорить дальше. Поскольку под моим научным руководством защищено 29 кандидатских и докторских диссертаций, я имею моральное право об этом коротко сказать, о той психологической особенности, с которой связана научная деятельность. В нашей стране один миллион научных работников, двадцать тысяч докторов и 245 академиков. Совершенно естественно, что при такой ситуации все "генералами" в науке быть не могут. Очевидно, при этом должна воспитываться психология "солдата".

Если сравнить профессии инженера, научного работника и художника, то различие между ними можно коротко охарактеризовать так: посредственный инженер полезен (если он не может конструировать космические корабли, то он, допустим, будет пpoeктировать мебель). Посредственный научный работник бесполезен, поскольку он будет повторять то, что уже сделано. Посредственный деятель искусства явно вреден, так как он будет пропагандировать плохой вкус (хочет он этого, или нет). Данное обстоятельство создает совершенно определенный психологический климат в любом исследовательском коллективе. Этот климат усугубляется и делается особенно ответственным вот в связи с чем. Существует противоречие между высочайшей ответственностью науки за судьбы общества и возможной безответственностью каждого из нас. Допустим, Иванов или Петров пять лет ничего бы не делал, а только расписывался в ведомости на получение зарплаты, и этого никто бы не заметил, разве что самые близкие его коллеги. Это не совсем шутка. Другими словами, судьей в этом случае является только совесть самого научного сотрудника. Поскольку, строго говоря, даже самый ближайший руководитель не может сказать, работает ли Иванов или Петров с полной отдачей, или, скажем, на 30 %. При этом самый важный момент заключается в том, что сейчас делают науку коллективы, а не отдельные люди. Отсюда умение вписаться в коллектив, подчинить свои собственные интересы интересам коллектива становится совершенно необходимой чертой характера любого научного сотрудника.

С чего начинается научная работа? Очевидно, она начинается с того, что надо определить, чем следует заниматься. И этот вопрос главнейший. Ведь всем заниматься нельзя. Я во многих случаях приводил такой пример, что для описания только морфологии всех известных в настоящее время животных потребовалось бы 300 тысяч томов по тысяче страниц каждый. И вот встает вопрос, чем нужно заниматься? Вероятно, с профессиональной точки зрения, это ключевой вопрос. Есть такой афоризм (я не знаю, кому он принадлежит): научного работника можно определить не по тому, чем он занимается, а по тому, чем он не занимается. Это очень важная вещь - не заниматься чепухой и не заниматься тем, что кто-то другой может сделать лучше, чем ты.

Так вот, чем заниматься? Основная задача науки - это познание законов развития природы и общества. Мы должны в результате наших исследований познать закон, которому подчиняется явление, а не описывать это явление, даже в математической форме. Другими словами, любой научный работник должен так поставить свою частную научную работу, чтобы она могла быть экстраполирована на другие аналогичные случаи. В связи с этим приведу пример. Недавно у нас защищалась диссертация по экологии прыткой ящерицы Рязанской области. Хорошая в общем-то диссертация, но я попросил изменить название, мотивируя это тем, что нельзя же сегодня защищать диссертацию по экологии прыткой ящерицы Рязанской области, а завтра Калужской, после послезавтра Вологодской и т. д. Если принять ту точку зрения, которую я развивал, нужно так изучить экологию прыткой ящерицы Рязанской области, чтобы необходимость изучения экологии этого вида в других регионах полностью отпала. Чтобы этого не нужно было делать другим. Если мы с вами сумеем доводить свои научные работы до такого уровня, то уверяю вас, нехватки научных кадров, о которой сейчас все говорят, просто не было бы.

Из чего мы должны исходить, когда планируем свою coбственную научную работу? Здесь есть только один критерий, позволяющий определить, чем я должен заниматься - тем, что я могу сделать лучше любого другого научного сотрудника. Если я занимаюсь тем, что Сидоров сделает лучше меня, то, грубо говоря, я ворую государственные деньги. Это должен делать Сидоров, а не я. А я должен делать то, что могу делать лучше всех остальных. Никто не заставляет меня браться за работу, которую я заведомо не смогу сделать на высоком уровне. Вот в этом должна сказываться ограниченность моих возможностей, а не в качестве работы - качество должно быть самое лучшее.

Если я живу на Урале, то, наверное, лучше, чем москвич, смогу провести обследование какой-либо территории уральского региона. Но помимо чисто географии существуют и другие ограничения, например, наличие оборудования. Если у меня нет оборудования для рентгеноструктурного анализа, то ставить проблему, связанную с изучением структуры генома, - чистая маниловщина. Другой пример. Рискованно ставить вопрос, скажем, Большакову или Добринскому об изучении географической изменчивости какого-либо вида животных в мировом масштабе, поскольку нужных для этого коллекций в нашем институте нет. Это можно сделать только там, где есть мировые коллекции. Зато у нас здесь большие коллекции, характеризующие изменчивость животных на Урале за многие, многие годы. Вот такого материала нигде нет. Значит, мы будем правы, если займемся изучением динамики внутрипопуляционной изменчивости животных в нашем регионе. Eсли вы будете себя чаще спрашивать, а действительно ли это тема, которую я могу сделать лучше всех в мире, то тогда во всех смыслах будет хорошо.

Как же конкретизировать эту свою тему? Допустим, я ее выбрал. Я сказал бы, что мозг нормального человека (не гения) работает так, что может организовать мысль только вокруг совершенно конкретного вопроса. В связи с этим любая тема должна содержать вопросы, на которые можно дать вполне точные и определенные ответы. Вот тогда у меня созревает рабочая гипотеза, тогда мне интересно работать, тогда я не буду опаздывать на работу и буду заниматься до глубокой ночи. Если у меня сформулирована тема так, что планируется обследование населения лося или отдельных популяций каких-нибудь полевок, то ничего, кроме тривиальности, я не получу. В общем-то при этом будет сделана полезная работа, но ничего серьезного в науке я не добьюсь, потому что допустил ошибку с самого начала: не спросил себя, на какие конкретные вопросы я должен дать ответ, чтобы решить ту проблему, которая передо мной стоит. Я уверен, что все люди, которым посчастливилось сделать что-либо действительно ценное в науке, только так и работали.

В последнее время многие лаборатории увлечены проблемой, связанной с ингибированием. Нам в институте удалось в этой области добиться заметных успехов - мы сегодня знаем то, чего другие не знают. Добились этого мы благодаря тому, что работа с самого начала была построена по линии вопросов и ответов. Самый первый вопрос, который мы задали себе, заключался в следующем. Зависит ли ингибирование от степени родства животных, которые ингибируются, или не зависит? Это неизбежно поставило нас перед необходимостью провести более тонкие эксперименты. Именно поэтому что-то и вышло. А если бы мы вопрос четко не поставили, то до сих пор отставали бы от людей, которые делают это на более высоком техническом уровне.

Что же может содействовать нам в постановке научных исследований именно так? Только большая научная эрудиция. Ничего другого, к сожалению, я привести не могу. Только эрудиция позволяет научному работнику вычленить из числа вопросов, так или иначе связанных с какой-либо конкретной темой, те ключевые вопросы, от решения которых зависит вся тема.

Вот теперь я вернусь к тому, с чего начал - что нужны "солдаты" в науке. Дело в том, что от современного "солдата" требуется очень многое. Ведь еще Суворов сказал: "Солдат, понимай свой маневр". Так вот, понимать свой маневр в науке, не обладай обширной эрудицией, невозможно. Даже солдатом в науке нельзя быть, не обладая очень большой эрудицией.

Наконец, вы выбрали тему и начинаете эту тему планировать. Опять встает вопрос - в чем будет заключаться моя уникальность? Здесь не нужно бояться громкого слова, почему я уникален. В своем деле любой из здесь присутствующих должен быть уникален. Все здесь в масштабе: один, скажем, уникален в познании атомного ядра, а другой уникален в познании какого-либо луга у себя под носом. Но каждый из нас должен быть уникальным! При планировании это надо обязательно учитывать.

Я планирую обычно в три этапа. Первый самый рыхлый. Я начинаю с самых общих вопросов - что я хочу получить? Что в этой теме я хочу выяснить? Второй план только рекогносцировочный. Рекогносцировочная работа должна быть почти бесплановой. Вот после того, как вы первые работы провели, когда вы убедились в том, что ваша рабочая гипотеза чего-то стоит, начинается следующий этап планирования. Этот этап должен быть очень точным, с учетом всех гипотез, которые были созданы, с учетом достижений "соседей" и с учетом необходимого объема материала. Первые этапы планирования очень важны. При этом все планирование должно проходить под одним флагом - быть готовым к неожиданностям. Если ваша работа не таит в себе ничего неожиданного, то, вообще говоря, не надо ей заниматься. Хотя она может быть и очень интересной, но эта работа не научная. Я знаю по опыту руководства большим коллективом, как это плохо бывает, когда человек психологически не подготовлен к тому, что в процессе разработки какого-либо вопроса всплывут неожиданности и сломают твой план. Вот этого не стоит бояться. Если оказывается, что работа должна идти иначе, то надо иначе ее и делать. И не надо бояться, что вы сломаете свой предварительный план.

Самое трудное в научной работе - это поставить вопросы, Я вам сейчас покажу, как мы в своей работе не поставили самый простой вопрос. Мы знаем, что вода - скопление кого угодно: личинок комаров, рыб, амфибий - имеет какие-то вещества, которые регулируют рост и развитие этих животных. Мы работали три года, мы знаем кучу всяких интересных вещей, и только в этом году мне почему-то пришло в голову, а чего же мы не сделали? Надо в эту самую воду с загущенной популяцией животных капнуть трипсином, чтобы уничтожить все находящиеся в ней белковые вещества, а плотность популяции оставить ту же самую! Таким путем мы будем знать, работает плотность сама по себе или не работает. Я скажу, почему и как эта мысль, слава тебе Господи, пришла мне в голову. А вот почему. Нашей работой заинтересовались практики-рыбоводы, которые занимаются озерным хозяйством, поскольку сейчас даже в реке Обь выловы ценных видов рыб снизились по причинам, всем хорошо известным. Сейчас хотят муксунов и прочую рыбную прелесть разводить в озерах, а она вырастает там маленькая. Мы знаем, почему рыбы будут там маленькими - ингибиторы работают. И тогда я предложил руководителю этого рыбного хозяйства заключить хоздоговор. Но потом я подумал, а что же я ему скажу? И вот тогда-то всплыл ответ на вопрос - что же надо делать? Мы предложили содержать рыбу "навалом", но добавлять в воду химические вещества, которые снимают химическую сигнализацию. Тогда муксун и в озере должен быть крупным. Я, конечно, все очень сильно огрубляю. Но дело-то в том, что любой из нас должен понимать и знать, что может быть самого главного вопроса он как раз себе и не задал. А вот для того, чтобы в этом убедиться, надо хотя бы мысленно приложить свои идеи к производству. Не по каким-то иным соображениям, а именно с позиций "чистой" науки. Потому что когда мы, хотя бы мысленно, начинаем свои разработки применять к производству, то мы, естественно, должны знать такие детали, которые для "чистой" науки не всегда и нужны.

Представим себе, что вы разработали план, выбрали тему, поставили ключевые вопросы, наметили стратегию исследований. Теперь вы должны начать само исследование. Для того, чтобы его начать, естественно, нужно читать. Так вот, как это ни странно, читать мы не умеем. Когда-то Кашкаров нам говорил, что человек, который конспектирует научные работы, никогда не будет профессором. Я тогда это понял как шутку, но теперь убедился в его правоте. Может профессором такой человек и будет, но всерьез научного работника из него не получится. Конспектировать научные статьи нельзя. Как нужно читать работу? Надо прочитать статью от корки до корки, отложить в сторону и записать, что вы поняли. Что эта статья дала нового? Только так можно читать работы. Много ли нужно для того, чтобы приучить себя к такому чтению? Много. Для человека средних способностей три, четыре, а может быть и пять лет. Средний возраст здесь присутствующих - 30 лет. Если в 35 лет вы научитесь так читать, то вопрос об информационном взрыве, о котором сейчас много говорят, совершенно вам не страшен, Вы за час можете пропустить десяток работ, ознакомившись с ними таким способом: только то, что нужно, только то, что важно, только то, чем эта работа отличается от других, а все остальное запоминать не нужно. Первое основное правило - научите себя читать. При этом вы учитесь коротко и ясно излагать свою мысль, вы учитесь понимать то, что говорит другой человек. И пусть вы на это потратите пять лет, но зато потом у вас возникнет та изумительная легкость в обращении с научным материалом, которая иначе не появится, и им до глубокой старости можете остаться рабом того, что вы читаете. А это уже страшно. Приведу по этому случаю такой пример. Любой из нас может вот здесь, в зале пройти по одной половице. А если эту половицу поднять на высоту десятиэтажного дома, то, наверное, никто из нас не пройдет по этой половице. Почему не пройдет? Мы пройдем по ней здесь совершенно автоматически. Нам не надо следить за координацией своих движений. А вот, когда будет так высоко, то страх будет способствовать дискоординации наших движений, автоматизм нарушится, и мы упадем.

Вы знаете, как многие из вас плохо пишут и не могут выразить свои мысли, даже язык совсем не тот. Почему? Потому чтя боязнь быть не понятыми вызывает нарушение того автоматизма в пользовании русской речью, который у всех нас есть. Так вот, нет другого способа добиться автоматизма научного мышления (пока до научного творчества еще не дошло), который освободит вас от того совершенно не нужного труда, который, к сожалению, на всех вас давит. Половина времени работы аспиранта идет ни то, чтобы уложить в порядок свои мысли, на что, вообще говоря, должно уходить всего два часа. Поэтому вот такому, чисто техническому, приему нужно уделять очень много внимания. Кроме того, этот прием приучит вас воспринимать информацию, а это не менее трудно, чем давать информацию.

Наконец вы набрались опыта, вы знаете примерно тот круг вопросов, с которыми вам придется иметь дело. Вы распланировали свою работу, определили ее объем и получили первые результаты. Теперь первые результаты надо как-то обобщить, то есть описать. Но прежде чем писать, нужно задать себе вопрос: а что же я хочу сказать? Именно не о чем я хочу сказать, а что я хочу сказать? Если так вопрос поставлен, то нередко обнаруживается, что я не знаю, что же я хочу сказать. Оказывается, что я просто описываю, что видел в такой-то популяции полевок, в такой-то пробирке.

Первый и главный вопрос - что же я хочу сказать? После того, как этот вопрос будет сформулирован, я должен на него дать ответ. Не за письменным столом, а где угодно (в трамвае, в поезде или во время прогулки) нужно сформулировать свои мысли. Я должен заранее, задолго до того, как я сел за письменный стол, иметь формулировки собственных мыслей. Не чужих, а собственных, которые вытекают из моей работы. Потом я должен составить таблицы и графики, которые выражают ту закономерность, которую я считаю нужной довести до сведения читающей публики всего мира. И вот только после этого я имею право сесть за стол. Так нужно делать, если вы дорожите своим временем и если вы хотите, чтобы ваши работы были хорошими. Надо вынашивать в себе долгое время те формулировки, к которым вы пришли. Вы должны сделать вывод из своей работы. Если вы этого еще не сделали, то рано писать. Как говорят, вещь без названия - она бесхозная.

Могу сказать, что одну хорошую формулировку в своей жизни я, пожалуй, придумал. Это метод морфофизиологических индикаторов. Мы занимались довольно долго этими самыми индикаторами и никак их не называли. А вот однажды мне в голову пришла эта формулировка и она, как говорят, пошла. Метод морфофизиологических индикаторов - тут все сказано: и то, что это метод, и то, что морфофизиологических, и то, что индикаторов. Это не самоцель, а это показатель чего-то - в данном случае это показатель популяции.

Вот после того, как формулировки найдены, после того, как сделаны таблицы и графики, можно начинать писать. При этом писать нужно на одном дыхании. В этом я совершенно убежден. Любую статью надо уметь написать за один день. В общем 30 страниц можно запросто написать за один день. Без всяких уточнений, без деталей, даже не очень шлифуя стиль, прибегая к своеобразной квазистенографии. Я пользуюсь квазистенографией, которую никто не поймет, кроме меня. Отдельные термины, которые в моей работе применяются чаще других, я пишу знаками: популяции - "п", биогеоценоз - "бгц", сравнение и зависимость - соответствующими математическими знаками и т. д. Это позволяет мне писать быстро и дает время для того, чтобы сосредоточиться и написать, таким образом, черновик статьи. Ну а потом вы можете править стиль, в любое время вы можете оторваться от этого занятия, и никто вам не помешает работать над статьей. А если вы сразу пытаетесь доводить все до конца и у вас нет еще в мыслях готовых формулировок, то любой телефонный звонок, любой вызов на собрание вас собьет и потом начинай все сначала. Это трудно, но нужно учиться писать на одном дыхании. Пусть на это уйдет тоже 5 лет. В 30-35 лет, если воспользуетесь этими советами, вы будете чувствовать себя легко, и не будет такого стрессового состояния, когда на вас что-то давит. Возникает ощущение легкости в работе.

Допустим, вы все это преодолели, написали статью, сдали её в печать и на этом можно считать работу законченной. Но нужно сказать еще о нескольких вещах. Это соотношение теории и практики. Над научным работником всегда висит, как "дамоклов меч", вопрос, а то ли я делаю, что надо? Может быть, совсем и не надо заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь? Может быть, я свои силы трачу совершенно напрасно и мне нужно заниматься чем-то другим? Где тут критерий? Конечно, есть чисто формальный критерий. Об одном из них мы много слышали - это, так называемый "цитатный индекс", или "индекс цитирования". Действительно, если меня сто раз в год процитируют, то это значит, что я не совсем зря работаю последние годы. Но тут тоже есть опасность. Может быть, меня цитируют потому, что я работаю в такой области, где много людей этим интересуются - вот и цитируют подряд. Поэтому "индекс цитирования" - не очень хороший показатель. Это подтверждается таким примером. Вы знаете, что шел разговор о том, как проводить выборы в академики. Сейчас академиков выбирает академия. А что если сделать иначе - сделать, допустим, конкурс на академика по зоологии. Известно, что в Советском Союзе пять тысяч зоологов - вот и запустить среди них анкету. Кто получит большинство голосов, тот и академик. Но это всерьез не обсуждалось в академии. Даже на уровне кулуарных разговоров стало ясно, что самый посредственный специалист по грызунам получит заведомо больше голосов, чем, скажем, крупнейший ученый по обезьянам (поскольку грызунами занимаются тысячи людей, а обезьянами единицы). Поэтому так делать-то и нельзя.

Все упомянутые формальные показатели нужности твоей работы не решают главного вопроса, и на совести любого из нас все равно этот камень лежит. Так вот, этот камень может быть частично снят ясными перспективами, пусть даже отдаленными, развития производства. И вот, для этого производство нужно знать хотя бы на уровне понимания. Разумеется, человек, который всю жизнь занимается научными экспериментами, может не уметь заниматься тем, что связано с внедрением результатов этих экспериментов в производство. Это вполне допустимая вещь, никакого греха в этом нет. Но на уровне понимания он должен производство знать. Должен знать, какие вопросы перед производством стоят. К сожалению, многие из нас производство плохо знают - не ведают, чем оно дышит. И поэтому не понимают, что внедрение может идти разными путями. Может быть непосредственное внедрение, а может быть опосредованное и очень важное. Несколько лет тому назад мы высказали идею для охотоведения, согласно которой популяция должна рассматриваться как элементарный объект промысла, то есть для каждой популяции должна быть своя система использования. И когда я прочитал, что, по-видимому, новый учебник по охотоведению включит это положение в программу обучения студентов, то понял, что вот это и есть мое внедрение».

Из лекций Н.В. Тимофеева-Ресовского (1964) «Значение современных концепций и методологии в естествознании. Значение биологии для человечества»

«Нахождение научного работника вне современных научных концепций ведет в любой отрасли современного естествознания к плаванию в бесконечных деталях и частностях окружающего нас и подлежащего изучению внешнего мира без возможности действительно обновлять и строить новые научные концепции. Мы ещё несколько раз будем возвращаться к этой теме. Я напомню вам замечательную вещь, которая недавно произошла у всех нас на глазах. Вы знаете, что в современной молекулярной генетике и молекулярной биологии, несмотря на то, что у нас в отечестве было и есть достаточное число грамотных биохимиков, владеющих различными методами и так далее, все существенное сделали басурмане. И объясняется это исключительно тем, что наши «джентльмены», так сказать, ковыряют в биохимической проблематике вне современной научной концепции. Изучают, может быть, небезынтересную деталь, изучают довольно эффективно, иногда остроумно, но на большую дорогу современной науки так и не выходят.

«В конце мне в несколько уже специализированной форме хочется вернуться к тому вопросу, который я как-то уже на нашем «коллоквиуме» докладывал под титлом «о значении привыкания к новым концепциям». Мне хочется сегодня остановиться на вопросе о значении новых концепций в биологии. Мне кажется, сегодня это действительно очень существенная проблема для всей мировой биологии и для нашей биологии в особенности. То, о чем я буду сейчас говорить, в биологии уже происходит, но, правда, обычно бессознательно, и мне кажется очень существенным, чтобы это начало происходить сознательно.

Я должен опять, как и в том своем докладе, начать с напоминания о развитии современной физики. Физика – наука точная, и с одной стороны, физика – наука счастливая в том отношении, что гетерогенная комплексность подлежащего ее исследованию материала значительно меньше, чем в биологии, и даже, пожалуй, меньше, чем в химии. С другой стороны, физика в основном имеет дело и опирается на универсальные законы природы, то есть на такие законы природы и такие принципы, которые имеют действительно универсальное значение – многие универсально-космические и все универсально-земные. Ну, действительно, принцип всемирного тяготения распространяется и на нас с вами, и на любой живой организм. Мы падаем с потолка на пол, а не с пола на потолок. Да и по знаменитому историческому анекдоту Ньютон на биологическом материале – на яблоке – изучал всемирное тяготение. Так что большинство, да, собственно, все принципы и законы физики распространимы на все явления природы, включая, конечно, и биологические.

Значит, к биологическим объектам и к их естественно-научному изучению приложимы все принципы физики. Мне приходилось уже давно, а затем сравнительно недавно печатно выражаться по этому поводу в методологическом плане. Как раз развитие современной физики научило нас ряду важных методологических принципов, просто открыло целый ряд новых методологических принципов современной микрофизики. И вот мне кажется, что, прежде всего, биологам нужно считаться с этими методологическими принципами современной физики.

Так как и по-русски напечатаны рассуждения на эту тему в моей с физиком Ромпе статье в «Проблемах кибернетики» сравнительно недавно, в 59-м году, то я на них долго останавливаться не буду. Напомню только, что в самой физике ХХ века быстрое и успешное освоение тогдашней (в начале века) «физической» талантливой молодежью новых развивавшихся или только намечавшихся тогда физических концепций повлекло к необычайно бурному, быстрому и плодотворному развитию современной физики. В результате в целом ряде классических областей физики, сто с лишним лет фигурирующих в качестве глав в любом учебнике физики – от элементарного до самого толстого немецкого хандбуха, таких как механика, оптика, акустика, учение об электричестве и так далее, эти новые физические концепции произвели соответствующий переворот. И целый ряд разделов этих классических глав физики подняли на совершенно новый уровень, открыв и в этих областях совершенно новые перспективы. И конечно, сейчас немыслим физик, стоящий теоретически на уровне физики двухсотлетней давности, скажем, конца XVIII века. Работать такому физику было бы сейчас очень трудно, и работа его была бы малоплодотворной. Да ему просто было бы трудно найти область приложения своей работы, стоя на позициях конца XVIII века.

Надо сказать, что в биологии дело обстоит совершенно иначе. Большинство самых нормальных не ретроградных, а просто хороших биологов в смысле общих своих концепций и методологических естественно-исторических установок до сих пор работают с точек зрения примерно двухсотлетней давности. Есть, конечно, и передовые биологи, и таковых много и среди молодежи.

В естествознании новые концепции никогда не бывают буквально революционными, то есть просто отметающими что-то старое. Хорошие старые концепции, установки и теории вечны, они не изменяются, но новые концепции ясно показывают границы их приложения. Старые концепции на поверку обычно оказываются частным случаем этих новых концепций, то есть поле их действия меньше поля действия новых концепций. Ньютоновская механика сейчас столь же точна и так же хорошо работает, как и во времена ее создания, только сегодня мы знаем границы применения макромеханики и то, какие явления природы, так сказать, не могут быть без остатка объяснены с точки зрения законов макромеханики. И дальнейшее развитие физики и математики будет идти естественно-исторически, конечно, тем же путем. А вот в биологии сознательной методологической работы в этом смысле до сих пор не производился. Хотя в биологии в ХХ веке произошло нечто аналогичное физике – не даром и не только потому, что создание основ для развития современной молекулярной биологии и молекулярной генетики, как я пытался вам показать, происходило на путях создания хромосомной теории наследственности и развития биофизической части радиационной генетики; и не только потому, что в радиационной генетике употреблялся по тогдашним временам весьма современный фактор ионизирующих излучений. Это лежало много глубже, а именно, заключалось в том, что как генетики 20-30-х годов, так и тогдашние передовые биофизики, с одной стороны, а умные физики-теоретики, с другой стороны, увидели и поняли, что методологически здесь имеется много параллельного и взаимоинтересного. С самого начала образовался тесный контакт с физиками-теоретиками, приверженцами новых концепций физики. Ведь развитие хромосомной теории наследственности и дальнейшее ее превращение в молекулярную биологию означало примерно то же, что в физике означало экспериментальное, а не умозрительное открытие микромира физического.

На путях развития хромосомной теории наследственности и молекулярной биологии был открыт своего рода биологический микромир, открыт некий уровень явлений, происходящих в биологических объектах, позволяющий рассматривать вещи до известной степени, можно так выразиться, «с начала причинный цепей». Так же, как многие физические явления сейчас могут теоретически трактоваться до известной степени с начала классических причинных цепей, с базиса статистической причинности, так же многие биологические явления могут трактоваться сегодня с точки зрения вот этого биологического микромира – с точки зрения основных, исходных управляющих матриц, управляющих систем, с которых, так сказать, начинается биологическое рассуждение.

Пожалуй, единственным специфически биологическим является дарвиновский принцип отбора. Я, во всяком случае, другого не знаю. Потому что другой принцип – всеобщий биологический принцип конвариантной редупликации, или идентичного воспроизведения, конечно, - подлежит физическому объяснению. Это глубиннейшее биологическое явление, конечно, протекает по чисто физическим законам. Мы еще не знаем как, но можем быть совершенно уверены, что оно протекает по физическим законам. Из того обстоятельства, что конвариантная редупликация, протекающая по определенным физическим законам, все-таки наличествует – во всяком случае на нашей планете, а по-видимому, и в космическом масштабе – лишь в связи с жизнью, ведет к тому, что логически вытекающий из принципа конвариантной редупликации принцип естественного отбора является действительно единственным всеобщим биологическим принципом.

Естественного отбора в неживой природе мы не знаем и пока даже умозрительно не представляет себе, возможен ли он принципиально в неживых системах, потому что действительно он возможен только как следствие из принципов конвариантной редупликации и изменчивости редуплицируемых структур. Только в таком смысле он возможен, и это, по-видимому, наиболее общая формулировка, так сказать, в космическом масштабе понятия жизни.

Так вот, я бы сказал, что новой концепцией в биологии является та сумма знаний, представлений и вычлененных общих принципов, которые связаны с развитием хромосомной теории наследственности и, повторяю, вытекающей из нее молекулярной биологии, то есть современных представлений о начале биологических причинных цепей.

Я опять поясню это некоторым дурацким примером, что от чего происходит – курица от яйца или яйцо от курицы. Эта старинная издевка над философствованием сейчас в биологии теряет смысл, потому что действительно что-то биологическое происходит всегда из основной управляющей системы. Так сказать, не курица из яйца и не яйцо из курицы, а то и другое происходит из той управляющей системы, которая делает курицу с куриными яйцами, а не, как уже говорили, крокодила, дуб или человека. Это вскрытие исходных мест биологических причинных цепей и является, как мне кажется, основным достижением современной биологической концепции.

Я высказывал вам свою точку зрения на то, чем в ближайшее время, по-видимому, стоит заниматься в этой области в узком смысле дальнейшего изучения этих управляющих систем. Но в общем плане развития биологии необходимо, чтобы развитие по возможности большинства, если не всех разделов биологии перешло на эти новые концепции.

Для современных теоретических биологических рассуждений необходимо начинать с начала, а не от конца, с соответствующих кодов информации, которые определяют специфическую совокупность признаков. И вот это является основой той современной концепции, которая совершенно необходима для правильного, действенного и бурного развития биологии в ближайшем будущем.

Таковое и произойдет по двум причинам: во-первых, как всегда в порядке ползучего эмпиризма, то есть более-менее бессознательно. Биологов – как собак нерезаных – до черта на свете. Армия биологов сейчас почти неисчислима, их неприлично много. Скоро, например, этих самых – по старой терминологии – мужиков, а по современной – работников колхоза будет много меньше, чем биологов. Это прогресс науки и регресс питания, потому что один колхозник может прокормить ограниченное количество биологов, а не бесконечное. Так вот, среди этой огромной армии биологов есть много людей, бессознательно идущих правильным путем – это всегда бывает. Хотя по теории вероятности большинство бессознательно идет всегда неправильными путями, но определенный процент идет бессознательно правильным путем.

Это, во-первых, а во-вторых, в мире все-таки имеется достаточное число «затравочных», действительно умных биологов, которые совершенно сознательно идут правильным путем и совершенно сознательно направляют развитие или стараются направить развитие современной биологии в пределах своих возможностей в правильном направлении.

Так как здесь не все генетики, а разные биологи, хочу подчеркнуть, что только вот те биологи, которые исходят из современной концепции, чем бы они ни занимались, самой вонючей биохимией, кибернетикой или популяционными делами на человеке, на животных, на растениях, на чем угодно, делают действительно принципиально новые вещи и открывают новые биологические горизонты. В конечном счете – из хромосомной теории наследственности с вытекающей из нее матричной системой молекулярной биологии.

Я уже, кажется, говорил, что это доказывается очень любопытным фактом из последних двадцати лет. В результате моды и увлечения биохимией в нашей стране в 30-е годы у нас было и есть очень много хороших биохимиков. И вот любопытная вещь: в современной биохимии роль их ничтожна, несмотря на то, что много хороших и армия биохимиков у нас огромна. Они занимаются латанием дыр, пустячками, частными делами, а все новые горизонты современной биохимии были созданы басурманскими биохимиками, которые не лучше, а в среднем хуже наших, но которые стояли на правильных теоретических концепциях. Они развивали современную биохимию, исходя из генетики, то есть исходя из правильной методологической концепции, которую можно иначе назвать «гляди в корень», или «начинай с начала». В ХХ веке генетика создала основы нового подхода к решению биологических проблем. И биохимикам удалось прыжком поднять проблематику современной биохимии на совершенно новый уровень, в то время как у нас до сих пор путаются и никак не могут распутаться, что такое физиологическая химия, что такое современная биохимия, а что вообще органический анализ. Определение крахмала в картошке, понимаете ли. А вот в современной проблематике путаются по периферии и в пустяках. А все действительно большие проблемы в современной биохимии выросли из правильных теоретических концепций, правильных теоретических установок.

То же самое можно сказать и о современных эволюционных представлениях. Об этом мы уже с вами специально говорили, рассматривая эволюцию. Опять-таки не зоологи, не ботаники, по старинке занимавшиеся эволюционными спорами на основании изучения одуванчиков, создали современные представления в области эволюционного учения, а генетики и математики, которые постарались, дали себе труд посмотреть, что же должно делаться вот с этими кодами в популяциях, в биоценозах во времени и пространстве, исходя из известного о том, что определяет судьбу этих кодов. Исходя из известного обо всех этих давлениях изоляции, мутационного процесса, популяционных волн, естественного отбора, о которых мы с вами говорили. Постарались посмотреть с этой точки зрения, и родился совершенно новый уровень эволюционного учения, на фоне которого ковыряние до сих пор многих зоологов и ботаников, очень хорошо знающих определенную локальную фауну и флору, разделы физиологии таких-то животных или сяких-то растений, представляется наивным, устарелым и совершенно для нашего брата, современного биолога, необязательным. Ведь с этими концепциями никто из умных-то людей сейчас уже не спорит, и спорить бесполезно. Ковыряешься? Пожалуйста! Как говорится, в слоновых хоботах ковыряться можно.

Из-за отсутствия у биологов, особенно у прикладных, серьезного понимания методологии и методики применения математической статистики огромное количество опытов неправильно планируется с самого начала в смысле расчета объема опытов и затрат сил. Неправильно обрабатываются результаты, и тем самым – «благодаря» неправильному планированию с самого начала и порочной обработке результатов по сравнению с теоретически возможной – объем получаемой информации обычно снижается в несколько раз. В переводе, так сказать, на экономический язык это означает крайне низкий КПД (коэффициент полезного действия).

Исходя из сегодняшних нужд, для того, чтобы правильно выбрать материал и характер работы, нужно опять-таки исходить из правильных общих концепций, потому что с точки зрения одних концепций можно делать так-то и то-то, а с точки зрения других концепций лучше так-то и то-то.

Так вот, сейчас нужно делать науку с точки зрения современных научных нужд, определяемых современными научными концепциями, а не взглядами наших предков. Наши предки при тогдашних взглядах сделали удивительно много. Классики естествознания, в том числе и биологи, были замечательные люди, может быть, потому что тогда был жестокий отбор пути в науку.

В биологии, повторяю, большого расцвета и развития большой проблематики не происходит вне точной естественно-исторической методологии, а в ХХ веке – вне новых научных концепций. Все современные действительно интересные разделы биологии связаны с этими новыми научными концепциями. Иногда у нас многие не осознают этого по незнанию данных концепций.

Огромная армия биологов работает, работает, работает, зарплату получает, по командировкам ездят, полевые, экспедиционные получают, ковыряются, ковыряются, ковыряются, а попробуйте оценить в рубликах теоретический выход. Это получится примерно порядок процента затраченных средств. А в целом ряде областей часто и проще, и дешевле перевести какую-нибудь заграничную монографию.

Мы так долго трепались о всяких переделках природы и всюду на плакатах цитировали Мичурина, как-то «милости», что-то там… перелопачивали, сажали гнездовым способом дубки в Архангельской губернии, одним словом, переделывали. А что переделывать, не говоря уже о том, как, за всем этим трепом не успели поинтересоваться. И биологическая изученность нашего обширного отечества сейчас находится (в мировом масштабе) на уровне даже не конца ХIХ века. Какое-нибудь Конго изучено флористически, фаунистически много лучше Советского Союза! Это совершенно реальная вещь. На это деньги не дают, и на деньги не «сгибаются», хотя это первейшая и важнейшая проблема, подлежащая изучению биологами. С одной стороны, значит, на биологов неправильное давление и прочее, а с другой стороны, опять-таки правильно. Потому что биологи приучили все инстанции, от районного до всесоюзного масштаба, к своему детски наивному псевдоутилитаризму.

Потому что биологам пора перестать заниматься устаревшей детской «музыкой» и на любом перекрестке кричать о необходимости интенсивнейшего развития в нашей стране всей биологии, начиная от классической зоологии и ботаники на современном уровне и с точки зрения современных позиций. Для чего? Не для прокорма пеструшками песцов на Ямале, что действительно никого не интересует, ведь песцы перестают интересовать даже дам, потому что сейчас имеются нейлоновые или какие-то иные песцы, которые дешевле и лучше.

Сила совершенно не в этом, а в том, что человечеству, пребывающему в огромной численности, предстоит в предвидимом будущем решать проблему повышения средней скорости биологического круговорота биосферы, перестройки биогеоценозов в биосфере Земли таким образом, чтобы на пару порядков величин повысить подлежащую изъятию биомассу из биосферы и замедлить процессы биологического исчезновения биосферной продукции, то есть перехода в осадочные горные породы – минерализации. Замедлить превращение в значительно менее ценное для человека вещество отмирающей части биомассы биосферы. Для этого нужно комплексное, всестороннее развитие биологии, для этого нужно изучать и песцов, и пеструшек, и крачек, и трясогузок. Но все это нужно на современном уровне, и с тематикой и целеустремленностью современной, а не архаической. Потому что действительно иной раз поражаешься дикости и глупости руководящих инстанций районного и областного масштаба, до сих пор клюющих на всякие «песцовые» удочки. Будь я на их месте, я бы давным-давно к чертовой бабке послал бы зоологов с этой дурью. Занимайтесь путным делом и не втирайте очки. Потому что, как там ни рассчитывайте, и с помощью Владимира Степановича*, все равно численность песцов будет зависеть от того, какой спустят план промышленникам. Спустят план – они выбьют всех песцов безотносительно к возрастной пирамиде их населения. Так же, как и рыбку вылавливают. Слава тебе, Господи, рыбьи пирамиды известны уже со времен Хайнеке и Шмидта; еще с 90-х годов ХIХ века научные основы рыбопромышленности, рыболовства и рыбоводства в первом приближении прекрасно известны, достаточном для любых практически мероприятий. А рыбку-то уничтожают, и для этого никакой – ни хорошей, ни плохой, ни средненькой науки не надо. Уничтожат и без вас и песцов, и рыбу. Значит, именно в этом проблематика. И станут уничтожать до тех пор, пока биологи будут практически оправдывать биологию столь глупыми способами и пока не вдолбят населению – не биологическому и не естественно-историческому, - что перед человечеством стоят грандиозные биосферные проблемы, решение которых невозможно без всестороннего развития биологии, а без этого существование и человека как вида, и многих других живых организмов на Земле будет под угрозой.

⃰Примечание – д.б.н.,проф. В.С. Смирнов уточнил расчёты численности зверей по формуле ЗМУ»

Эти и другие сведения из научной деятельности С.С. Шварца и Н.В. Тимофеева-Ресовского содержатся в следующих источниках, изданных их учениками.

Академик С.С. Шварц Материалы к биографии. Воспоминания (1999)

А.Н. Тюрюканов, В.М. Фёдоров Н.В. Тимофеев-Ресовский: Биосферные раздумья (1996).

А.Н. Тюрюканов, В.М. Фёдоров «Охрана природы: Уроки и напутствия Н.В. Тимофеева-Ресовского» (2000).

Н.В. Тимофеев-Ресовский Генетика, эволюция, значение методологии в естествознании (2009).