- •Содержание

- •Предисловие автора

- •Введение Предмет экологии. Ее разделы

- •1. Экологическое мировоззрение

- •1.1 Предпосылки экологического мировоззрения

- •1.2 Организация жизни на Земле

- •Общая экология

- •2. Образование среды жизни Биография Земли и возникновение среды жизни

- •2.1 Образование атмосферы и гидросферы

- •2.2 Движение континентов

- •3. Организм и среда Потенциальные возможности размножения организмов

- •3.1 Общие законы зависимости организмов от факторов среды

- •3.2 Основные пути приспособления организмов к среде

- •3.3 Основные среды жизни

- •3.4 Пути воздействия организмов на среду обитания

- •4. Популяции Определение взаимосвязей и отношений

- •4.1 Демографическая структура популяций

- •4.2 Рост численности и плотность популяций

- •4.3 Численность популяций и ее регуляция в природе

- •4.4 Законы и следствия пищевых отношений

- •5. Биоценозы Биоценоз — сложная природная система

- •5.1 Видовая структура биоценоза

- •5.2 Распределение видов в пространстве

- •5.3 Экологические ниши

- •5.4 Устойчивость биоценозов

- •6. Экосистемы Законы организации экосистем

- •6.1 Законы биологической продуктивности

- •6.2 Агроландшафты

- •6.3 Саморазвитие экосистем — сукцессии

- •6.4 Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций, биоценозов и экосистем

- •6.5 Биосфера и ноосфера

- •Положение на рельефе основных экосистем Нижне-Свирского гпз - б

- •7. Экологические связи человека. Социальная экология

- •7.1 Человек как биосоциальный вид

- •7.2 История развития экологических связей человечества

- •8. Экология как научная основа природопользования

- •9. Экологические проблемы и их решения

- •9.1 Современные проблемы охраны природы

- •9.2 Правовые основы охраны природы

- •9.3 Современное состояние и охрана компонентов природной среды

- •9.4 От экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию

- •9.5 Экология и здоровье

- •10. Проблемы экологического образования и просвещения

- •Приложение организация и становление научной экологической школы на урале и предуралье

- •Тесты для проверки знаний

- •Вопросы к зачету по экологии

- •Варианты контрольных работ

- •Вопросы к зачету

- •Варианты контрольных работ

- •Список литературы

1. Экологическое мировоззрение

1.1 Предпосылки экологического мировоззрения

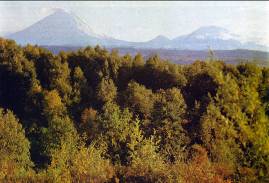

Мировоззрение – система взглядов и представлений о мире, об окружающих человека явлениях природы и развитии общества. Значение мировоззрения состоит в том, что оно выражает общий взгляд на мир и отношения людей к окружающей среде. Экология – наука о доме. Наш дом – это планета Земля. Окружающая среда есть и на Луне, а биосфера возникла только на Земле. Знание о прошлом Земли помогает понять современное её состояние и предвидеть будущее. Первоначально ландшафт Земли был подобен лунному. В это время земная поверхность находилась под непрерывным «обстрелом» астероидоподобных объектов, образованных в результате слияния комков межзвёздных частиц пыли. За счёт соударения крупных астероидов температура их и земной поверхности постоянно повышалась, атмосферы ещё не было. Одновременно активно распространялись по поверхности потоки массы заряженных солнечной энергией частиц. Далее холодная оболочка Земли была взломана и переработана, благодаря перераспределению масс вещества в теле планеты. Так произошло образование ядра планеты. Этот процесс сопровождался бурным выделением тепла. Через многочисленные жерла вулканов на земную поверхность было выброшено огромное количество газов и водяного пара (рис. 1), которые и образовали первичную, т.е. безкислородную атмосферу.

а б

а б

Рис. 1 Извергающаяся лава из жерла вулкана (а), действующий – «дремлющий вулкан» (б)

Только с эры архея кислород начал медленно накапливаться, в основном за счёт окислительных процессов, а с периода кембрия его содержание возросло и стало поддерживаться на постоянном уровне активными жизненными процессами в биосфере. Отметим, что именно живое вещество стало само поддерживать условия для жизни.

Основными критериями для периодизации геологической истории Земли являются процессы, приведшие к изменению её оболочки, которую стали составлять: литосфера, гидросфера, атмосфера. Однако только на определённых участках этих сфер существует жизнь, т.е. в биосфере. Поэтому главными событиями здесь являются преобразования на внешнем естественном облике нашей планеты. В частности к нему относятся: интенсивное проявление деятельности вулканического магматизма, горизонтальных и вертикальных движений земной коры – движение континентов и образование гор, возникновение и расселение живого вещества, которое в результате отбора приспосабливалось к преобразованиям среды. В результате изменяющихся и неоднородных условиях обитания возникали (в т.ч. вымирали) различные виды живых существ, другие стали процветать и заселять водные и наземные экосистемы. Эта неповторимость сообществ-биоценозов основывается на главном принципе эволюционного учения – необратимости эволюции. На этой основе общая история Земли выглядит следующим образом (табл. 1).

Таблица 1. Общая история Земли

Эра |

Период |

Эпоха |

Изотопные датировки, млн. лет |

Характерные формы жизни |

Кайнозой |

Четвертичный |

Голоцен Плейстоцен |

1,8 |

Развитие рода Homo |

|

Неоген |

Плиоцен |

25+2 |

Возникновение современных семейств млекопитающих, формирование современной флоры |

|

Палеоген |

Миоцен Олигоцен Эоцен Палеоцен |

66+3 |

Расцвет млекопитающих и птиц |

Мезозой |

Мел |

|

136+5 |

Развитие цветковых растений, расцвет насекомых, вымирание многих рептилий |

|

Юра |

|

190-195+5 |

Господство рептилий на суше, в воде и воздухе. Возникновение покрытосеменных и птиц |

|

Триас |

|

230+10 |

Расцвет рептилий, распространение голосеменных, появление млекопитающих |

Палеозой |

Пермь |

|

|

Появление голосеменных, распространение рептилий |

|

Карбон |

|

280+10 |

Распространение лесов, расцвет амфибий, появление летающих насекомых, возникновение рептилий |

|

Девон |

|

345+10 |

Господство рыб, возникновение насекомых и амфибий, появление лесов из папоротников и плаунов |

|

Силур |

|

400+10 |

Выход растений и беспозвоночных на сушу |

|

Ордовик |

|

435+10 |

Появление первых беспозвоночных - бесчелюстных |

|

Кембрий |

|

490+15 |

Развитие беспозвоночных, появление высших растений |

|

Венд |

|

570+20 |

Появление кишечнополостных, членистоногих, иглокожих |

Протерозой |

Рифей |

|

650-690+20 |

Появление эукариот, многоклеточных растений и животных |

|

Карелий |

|

1650+50 |

Развитие низших растений |

Архей |

|

|

2500+100 Более 3500 |

Зарождение жизни, появление прокариот. Господство бактерий и сине-зелёных, появление зелёных водорослей |

Так предпосылки эволюционного учения стали краеугольным камнем фундаментальной основы экологии. С XVIII века приоритетным направлениям развития естественных наук о Земле в России, по предложению М.В. Ломоносова, был сравнительно-исторический метод и описательный способ постижения истины. По сравнению с другими странами, территория России простирается в разных природных зонах, в которых представлены разнообразные ландшафты с населяющими их различными растениями и животными. Характеристика природного районирования, история и сведения о заселённости природных зон животными содержатся в работах Ю.И. Чернова «Природная зональность и животный мир суши» (1975) и Ф.Н. Милькова (1977). В данном случае мы сфокусируем взгляд на главном. Всё именуемое биоразнообразие: генетическое, популяционное и ландшафтное было отобрано естественным процессом и сохранено самой природой в ходе эволюционного развития. В то время (XVIII в.) многие биомы в Европейской, особенно в Азиатской частях России были слабо заселены, зачастую безлюдны. Учёным нужно было сравнительно исследовать результаты эксперимента, поставленного самой природой. Поэтому в разные природные зоны России были направлены академические экспедиции: И.П. Лепёхина, И.Г. Гмелина, П.С. Палласа, П.П. Рычкова и др. Сведения из отчётов упомянутых учёных до сих пор представляют большую научную ценность. К примеру, многие компоненты природной среды тогда были описаны в сравнении с известными (европейская косуля, сибирская косуля и т.д.), в том числе впервые; биология и далее экология приобрели сравнительный эколого-географический метод исследования. В течение длительного времени он является одним из основных экологических методов, раскрывающих механизмы взаимодействия особей и популяций с природной средой в естественных, далее в антропогенных экологических системах. Примечательно также, что значительная часть научных сведений академических экспедиций стала основой для флористического и фаунистического районирования России, а в более крупных масштабах – Земли.

Среди разделов биологии с началом XX столетия наибольшее развитие получали генетика и экология. Объясняется это тем, что все физические, химические и поведенческие признаки любого организма, от бактерий до человека включительно, зависят от двух групп факторов: от наследственных задатков получаемых от предков и от условий окружающей среды. Весьма важные также знания получило человечество с 1926 г. при развитии концепции В.И. Вернадского о биосферной роли живых организмов в круговороте химических веществ и потоке энергии в нашей планете Земля. Отмеченное выше предопределило основные направления в развитии экологического мировоззрения. Исследователи стали различать: аутэкологию – учение о влиянии внешних условий среды на организмы; популяционную экологию – учение о надорганизменных уровнях; синэкологию – учение об естественных экологических сообществах и системах: биоценозах, биогеоценозах, экосистемах. Вслед за В.Н. Сукачёвым синэкологию ещё называют биогеоценологией. Наряду с отмеченным развивались и прикладные аспекты экологии – охрана и рациональное использование природных ресурсов. В последнем случае большую озабоченность вызывал прогноз роста численности человека с 1,5 млрд. в 1900 г. до 7 млрд. в 2005 г. (отметим, что прогноз оправдался на 95 %).

Многие фундаментальные результаты по обозначенным выше разделам экологии были изложены в обобщающих научных трудах профессиональных экологов мира, а также в учебных пособиях, предназначенных для специалистов, аспирантов, преподавателей школ, студентов. Большими тиражами печаталась и научно-популярная литература. К примеру, научные издания и учебные пособия были следующие: Ч. Элтон «Экология животных» (1927; 1934); С.И. Огнев «Экология млекопитающих» (1951); К. Уатт «Экология и управление природными ресурсами» (1961); Н.П. Наумов «Экология животных» (1963); В.И. Вернадский «Химическое строение биосферы Земли и её окружения» (1965); Э. Макфедьен «Экология животных» (1965); Е. Одум «Экология» (1968; 1975; 1986); С.С. Шварц «Эволюционная экология животных» (1969); Н.В. Тимофеев-Ресовский, А.В. Яблоков, Н.В. Глотов «Очерк учения о популяциях» (1973); Р. Дажо «Основы экологии» (1975); О. Оуэн «Охрана природных ресурсов» (1977); М.И. Будыко «Глобальная экология» (1977); В. Лархер «Экология растений» (1978); Р. Риклефс «Основы общей экологии» (1979); Г.А. Новиков «Основы общей экологии и охраны природы» (1979); В. Грант «Эволюция организмов» (1980); С.С. Шварц «Экологические закономерности эволюции» (1980); А.Н. Формозов «Проблемы экологии и географии животных» (1981); и др. В перечисленных выше трудах экологов во второй половине XX в. заметно преобладали исследования с использованием популяционных и экосистемных взглядов. Несомненно, этому способствовали развитие качественно новых этапов в генетике, эволюционном учении и самой экологии.

Во-первых, укрепилось мировоззрение, что жизнь представлена в виде связанных между собой систем, где возможно прослеживать её организованность: молекулярно-генетический; популяционно-видовой; биогеоценотический (экосистемный) и биосферный уровни. Иначе говоря, биосфера состоит из «кирпичиков» - биогеоценозов (БГЦ), в отличие от экосистемы, имеющих пространственно-территориальные границы. Рабочими единицами биосферы являются биогеоценозы с населяющими их популяциями и другими объектами иных уровней. В этом есть системность и организованность жизни.

Во-вторых, во всех живых системах нет двух одинаковых особей, популяций и видов и т.д. Экспериментально доказано, что эта уникальность живого основана на замечательном биологическом явлении – самовоспроизведение с изменениями (конвариантная редупликация по матричному принципу). Кстати выявлено, что естественные изменения – мутации усиливаются от радиации, химического воздействия и т.д. В самовоспроизведении природа «нашла» механизм генетического кода: сохранять предковую информацию и одновременно с изменениями её копировать, далее поставлять в популяции. Именно в популяциях и происходит «шлифовка» поставляемого материала (особей) с помощью естественного отбора в условиях конкретной среды обитания соответствующей экосистемы.

В-третьих, жизнь на Земле практически полностью зависит от интенсивности фотосинтеза – мощности и масштабов «зелёного покрова» (растительности) и от его первичной продуктивности. В этой связи все биотические компоненты экосистемы (БГЦ) по своей работе разделены на функциональные группы: продуценты (растения), консументы (животные - потребители) и редуценты (микроорганизмы и т.д. - утилизаторы). По такой цепи в БГЦ образуется биологический круговорот химических веществ и поток усвояемой солнечной энергии. В свою очередь экосистемы (БГЦ) являются средой для эволюции входящих в них популяций растений, животных, грибов и т.д. В течение многих миллионов лет в этой системности и организованности проявляется единство и устойчивость жизни в биосфере. Используя достижения экологии, многие учёные широко пропагандировали стратегию поведения человека в природе. К примеру, С.С. Шварц «Единство жизни» (1972). В этой связи необычным и тревожным для этого времени звучал эпиграф Р. Риклефса «К основам общей экологии», выпущенным в США в 1976 г.: «Если мы хотим достичь какого-то согласия с природой, то нам в большинстве случаев придётся принимать её условия».

На основе рассмотренных научных подходов (молекулярно-генетического, популяционно-видового и экосистемного уровней) в 1970-1980 гг. проводились широкомасштабные научные исследования в разных частях нашей планеты. Первые итоги исследований, выполненные по «Международной биологической программе» (МБП) и в дальнейшем по программе «Человек и биосфера» (МАБ) получили широкое развитие в разных направлениях естествознания. Впервые были обобщены многочисленные материалы, характеризующие свойства экосистем. В итоге стало ясно, что современное воздействие человека на биосферные процессы: продуктивности, поддержание стабильности круговорота веществ и потока энергии, сохранение «здоровых» условий жизни, в т.ч. человека, по своему размаху и темпам – небывалое до сих пор в истории Земли. Особенно впечатляющими выглядели сравнительные результаты исследований, полученные в природных и антропогенных экосистемах. Обычными стали слова – антропогенный ландшафт, уголок нетронутой природы, зона экологического риска (бедствия), исчезнувший вид, «красная книга».

Так, во всём мире экологические проблемы стали общечеловеческими, одними из основных во многих государствах, т.к. биосфера не признаёт государственных границ. Важнейшими событиями для данного времени было проведение «Первой Международной конференции по окружающей среде и развитию» (Стокгольм, 1972). Накануне в г. Свердловске на базе «Института биологии» АН СССР, был организован первый в стране «Институт экологии растений и животных». Его директором был профессиональный эколог С.С. Шварц. Институтом были организованы: международный научный журнал «Экология». В конце ХХ столетия в СССР действовали при Академии наук ещё два института по проблемам экологии, в г. Москва и г. Тольятти, т.е. была сформирована «Научная школа» по экологической специальности. Основные результаты исследований, характерные для данного этапа многопланового развития экологии, были опубликованы и представлены в различных монографиях и учебных руководствах. К примеру, П. Бердокс, Д. Радд «Стратегия защиты окружающей среды от загрязнений» (1980); М.Сулей, Б. Уилкокс «Биология охраны природы» (1983); Ю.А. Израэль «Экология и контроль состояния природной среды» (1984); В.В. Плотников «На перекрёстках экологии» (1985); А.Д. Покаржевский «Геохимическая экология наземных животных» (1985); В.А. Борисов и др. «Охраняемые природные территории мира» (1985); Н.М. Чернова, А.М. Былова «Экология» (1988); М. Бигон, Д. Харпер, К. Тауксен «Экология. Особи, популяции и сообщества» (1989); Н.Ф. Реймерс «Экология: теория, законы, правила, принципы и гипотезы» (1994); В.Е. Соколов, К.П. Филонов и др. «Экология заповедных территорий России» (1997); Н.И. Николайкин и др. «Экология» (2003); А.К. Бродский «Общая экология» (2006); Ф.Н. Семевский «Динамика численности животных, растений и человека» (2007) и др. Все эти труды, как и в предыдущие периоды, написаны профессиональными экологами мира. Значительный объём опубликованных материалов был посвящён прикладным вопросам – охране природы от нерациональной деятельности человека. В свое время Д. Харрисон, Д. Уайнер и др. выпустили в свет издание книги «Биология человека» (1968; 1979), которая приобрела достаточно широкую мировую известность. Поэтому человечеству пришлось дважды прочитать одну и ту же книгу. Примечательно, что авторы книги рисовали портрет человечества на том же холсте, который служит для изображения других представителей животного царства. Человек, как биологический вид, на ранних стадиях существования вошёл в звенья биологического круговорота химических веществ и энергетического потока, также как и другие травоядные и хищные млекопитающие, и стал неотделим от сложившихся в биосфере циклов. Однако, прогрессирующая многосторонняя деятельность человеческого общества (особенно в конце второго тысячелетия нашей эры) стала вносить значительные количественные и качественные изменения в биогеохимические циклы и развитие биомов биосферы. В перечисленном есть главное – человек уже биосоциальное существо, способное в отличие от других консументов преобразовывать лик Земли и выходить за пределы планеты. Выход человека из под контроля природной среды начался примерно 10-6 тыс. лет назад, когда появились признаки сельского хозяйства, способного обеспечить людей пищей, т.е. меньше зависеть от естественной кормовой базы и быта. В отсутствие давления среды, в которой у человека ранее и сейчас происходит самовоспроизведение с изменениями – современные мутационные изменения, усиленные техногенным загрязнением среды, уже сказываются на его биологии и здоровье. Учитывая выше отмеченное, экология остаётся в русле биологических наук. Она отнесена к отделению общей биологии Академии наук Российской Федерации. В основе экологии лежат принципы сохранения и поддержания естественных жизненных процессов в биосфере.

В то же время экология развивает «от ствола своего древа современную крону» из числа прикладных дисциплин, направленных на изучение явлений коэволюции в природе, в т.ч. возможности сопряженной эволюции «Человека и Биосферы». Основанием сказанного являются следующие общепринятые доказательства:

1) качеством природной среды может управлять только биота, т.е. совокупность всех живых организмов Земли;

2) биологическое разнообразие является главным критерием и признаком устойчивости экосистем;

3) искусственно создать среду обитания только для человека при современном уровне знания не возможно;

4) восстановить нормальную (естественную) среду обитания способна биота, но для восстановления необходимы время и место (специальные охраняемые территории);

5) сохранение биоразнобразия возможно на 1/6 части суши Земли на особо охраняемых территориях (ООПТ), т.е. в заповедниках, биосферных и национальных парках, резерватах;

6) технические средства, предотвращающие загрязнение и ресурсосберегающие технологии снижают негативное воздействие человека на природу;

7) суша Земли, ненарушенная деятельностью человека, составляет всего 27% от былого. В частности, половина населения России сосредоточена на 16% территории, которая характеризуется как экологически неблагополучная.

Характерной чертой экологической политики развитых стран в 1980-2000 гг. было: 1) широкое экологическое просвещение населения и преподавание экологии в учебных учреждениях; 2) принятие в государственных конституциях ряда принципов международного экологического сотрудничества, связанного с согласованным взаимоотношением народонаселения-промышленности-охраны природной среды. К примеру, люди имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой и т.д. В этой связи в России был выпущен в свет «Атлас. Окружающая среда и здоровье населения России» (1995). Большим событием для экологов также стало появившееся в Англии издание классического учебника «Экология. Особи, популяции и сообщества», ознаменовавшего собой начало становления истинно системного подхода в изучении и познании экологических объектов биосферы. Примечательно, что концепция системного подхода была заложена нашими соотечественниками: В.И. Вернадским, В.Н. Сукачёвым, НВ. Тимофеевым-Ресовским, С.С. Шварцем. Иначе говоря, на основе экспериментальных методов исследования произошла сверка курса движения «Экологии» по компасу в направлении разумных и согласованных построений ноосферы. Поэтому современный этап развития экологического мировоззрения знаменателен тем, что с 1980 г. мировое сообщество перешло от разговоров к правовому регулированию отношений человечества и природы.

Так, после опубликования «Всемирной стратегии охраны природы», решающей противоречия между необходимостью сохранения остатков естественной природы и социально-экономическим развитием человеческого общества, возникла новая философия природопользования. В ней сфокусированы три глобальные задачи: поддержать экологические процессы и системы, важные для жизни, в т.ч. и для человека; сохранить генетическое разнообразие организмов; обеспечит разумное использование биологических видов и экосистем на особо охраняемых территориях и освоенных человеком ландшафтах. Развитием данной стратегии стали рекомендации и принципы, изложенные в документах Конвенции ООН по охране окружающей среды и устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). Следуя им, Правительство России в 1995 г. приняло Постановление «О мерах по выполнению конвенции о биологическом разнообразии, далее в 1996 г. Президент нашей страны Указом № 440 утвердил «Концепцию перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». В 1997 г. в г. Киото (Япония) Россией был подписан международный протокол о количественных обязательствах по сокращению промышленных выбросов в атмосферу, в 2007 г. он был ратифицирован Российской Федерацией. В 2001 г. сформулированы были и «Основные положения Национальной стратегии сохранения биоразнообразия России». В 2002 г. и в 2012г. принята «Экологическая доктрина Российской Федерации», в соответствии с которой стратегической целью государственной политики признано поддержание природных систем, их жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, здоровья населения и обеспечения экологической безопасности страны. Вслед за другими странами в России также были приняты ряд Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «О животном мире», «Об особо охраняемых территориях», «Об экологической экспертизе» и т.д. Были приняты также лесной, земельный и водный кодексы, регламентирующие отношения в системе согласованного природопользования. Основываясь и руководствуясь правовыми нормами, субъекты Российской Федерации ежегодно представляют отчёт об экологической ситуации: «Региональный доклад о состоянии природной окружающей среды». Необходимость выхода в свет такой широкой информации предусмотрена природоохранным законодательством и тем, что глобальные проблемы – результат локальных их проявлений. Проблемы экологии и согласованного природопользования стали исследоваться в регионах. К примеру, В.В. Плотников, Л.Н. Добринский «Экология Ханты-Мансийского автономного округа» (1997); М.Г. Дворников «Млекопитающие в экосистемах бассейнах реки Вятка» (2007); и др.

В 1900-2000 гг. большой вклад в экологическое просвещение и природоохранную деятельность различных государств, и особенно России, внесли международные неправительственные организации: Международный союз по охране природы (МСОП) инициатор ведения красных книг, в т.ч. региональных; Всемирный фонд охраны дикой природы (WWF) – частная экологическая организация по финансированию экологических инноваций природоохранных мер; Глобальный экологический фонд – оказание финансовой поддержки в изучении и ликвидации кризисных ситуаций; Римский клуб (РК) – изучение перспектив развития Биосферы, гармонизации отношений человека и природы; Международный экологический суд – на принципах тритейского суда; Гринпис – «Зелёный мир» - независимая организация (2 млн. человек), предотвращающая деградацию окружающей среды; Международный совет по охране птиц – проводит со школьниками, студентами, работниками заповедников и т.д. ежегодные акции «День птиц», «Марш парков» эколого-просветительское движение с целью привлечения внимания общественности к проблемам заповедников, национальных парков, обеспечивающих сохранение биоразнообразия. В настоящее время в мировом сообществе более 200 общественных природоохранных организаций.

Мировоззрение – прямой путь к инновациям. Самое главное в нашей стратегии было довести до читателей из литературных источников профессиональные взгляды экологов мира на будущее нашей Земли. Сейчас своевременно также показать, почему передовые взгляды и научные разработки не всегда применяются или долгое время не применяются в прикладной экологии и природоопльзовании. Едва ли найдутся люди, сомневающиеся о передаче знаний: от учителя к ученику, тем более для получения профессиональной квалификации физика-ядерщика, медицинского врача-терапевта и т.д. Об экологии говорят все – это указывает на актуальность проблемы для человечества. Однако принимать ответственные решения, обучать и просвещать должны профессионалы с соответствующим дипломом. Пренебрежение к отмеченному приводит не только к застою в мировоззрении, но и к просчётам и экологическим катастрофам, влияющим на судьбы и здоровье миллионов людей. Так, хорошо известно, что в первой половине ХХ в. В нашем отечестве было политическое пренебрежение к генетике, эволюционному учению и экологи. Профессиональных учёных-педагогов осталось мало. «Экологию животных» и «Экологию растений» преподавали только в нескольких университетах и институтах СССР. В 1960-1980 гг. многие советские экологи смотрели на развитие жизни в биосфере глазами заморских исследователей, которые успевали успешно перерабатывать идеи наших соотечественников: В.И. Вернадского, В.Н. Сукачёва, Н.В. Тимофеева-Ресовского, С.С. Шварца, Н.Н. Данилова, Г.А. Новикова, М.С. Гилярова и др. Именно наши соотечественники – организаторы научных экологических школ и научных направлений, могли по признакам и свойствам впервые разграничить популяции, биогеоценозы и проследить в биологическом круговороте многократное использование одного и того же (или нескольких) химического элемента продуцентами, консументами, редуцентами и его возврат, причём ежегодно в соответствующих объёмах (так бы научиться природопользователям без отходов использовать ресурсы!).

Всё вышеперечисленное стало основой концепции организованности и системности жизни в биосфере. Пришло время и для решения экологических проблем, востребованная системность и организованность жизни стали закреплены в выше приведённых законах Российской Федерации. Так, многим терминам (окружающая среда, природный объект, естественная экологическая система, популяция – объект промысла и т.д.) дано правовое толкование. Однако применение законов пока ограничено. Прежде всего, мало профессионально подготовленных юристов-экологов, биоэкологов, инженеров-экологов, о которых ещё в 1975 г. говорил С.С. Шварц в своей статье «Основы охраны биосферы». Именно это звено специалистов должно профессионально регулировать и контролировать природопользование и знать, что природный комплекс объединяет природные объекты в естественные экологические системы, которые объедены в биологическом круговороте веществ и самое главное они имеют границы по водосборам бассейнов. Приведём несколько примеров.

В 2007 г. понадобилось Президенту России В.В. Путину вмешаться в проект (который прошёл государственную экологическую экспертизу!) и указать правильный путь прохождения нефтепровода – за водосбором всемирного достояния - оз. Байкал.

Ведение лесного и охотничьего хозяйств в Швеции и Финляндии ведётся на популяционной и экосистемной основах. В частности, известны параметры биологического круговорота в лесах, именно в их пределах и происходит ежегодное возобновление жизни и всех биологических ресурсов, в т.ч. прирост древесины, 6-8 тонн/га. В тайге России примерно такие же показатели, но сплошные концентрированные рубки изымают в 15-20 раз больше массы древесины и химических веществ, причём площадь рубок у нас бывает до 100 га и более. Тождественный лесной массив на этой вырубке будет через 100 лет, но на этот срок нарушен и биологический круговорот. Рубки леса будут всегда, но рубки разумные. Именно в лесах с разумными рубками, в частности Финляндии (бывшей провинции России) используются взгляды «отца отечественного российского лесоводства» Г.Ф. Морозова. Именно здесь поголовье лося (одна популяция со Швецией) составляет 550-600 тыс. особей, без ущерба для воспроизводства леса и лося добывают 200-250 тыс. особей. В тоже время значительную часть древесины финны предпочитают закупать в России. У нас тоже 550-600 тыс. лосей, но добывается всего 15 тыс. особей, считаем, что основное поголовье съедают волки. Результаты очевидны, разделяет нас не только граница, но и экологическое мировоззрение.

Охота будет всегда, звери и птицы (в т.ч. охотничьи виды) заселяют естественные экологические системы, участвуют в биологическом круговороте, сохранение их местообитаний и использование объектов регламентируется законами. Однако территория России во многом больше Финляндии и Швеции, поэтому нам то в первую очередь надо знать: сколько популяций лося (хотя бы разграничить по фенам на основе промысловых проб или типу динамики численности) обитает от г. Калининграда до г. Владивостока; в каких естественных экологических системах расположены ключевые местообитания лося, чтобы их не нарушать, а поддерживать в высокопродуктивном состоянии. После сказанного заниматься уже регулированием популяционных процессов. Управление популяциями лося в России в пределах границ больших регионов, а не административных районов и областей, ранее рассматривалось К.П. Филоновым в монографии «Лось» (1983) и М.Г. Дворниковым «Экологические аспекты эксплуатации, воспроизводства и охраны диких копытных Урала» (1989). В этой связи необходимо переходить от административного к биосферно-территориальному районированию использования ресурсов. Стремиться увеличивать общую биологическую продуктивность экосистем – зелёный покров и в частности популяций травоядных – лосей и т.д. В принципе это касается и сельского хозяйства. Этот подход изложен в монографии А.Н. Тюрюканова, В.М. Фёдорова «Тимофеев-Ресовский: Биосферные раздумья» (1996). Кроме того – это шаг на пути устойчивого развития с задействованием третьего уровня биоразнообразия, включающего популяционно-видовую систему, экологическую систему и биосферу (Бродский, 2006). Здесь необходимо вспомнить, что на природно-территориальные особенности России ранее обращали внимание М.В. Ломоносов и В.В. Докучаев. Другой наш пример связан с организацией ООПТ. Во всём мире принято, что заповедники и национальные парки (ООПТ) – необходимый элемент биосферы, и тем более ноосферы, и способствуют восстановлению редких видов растений и животных и утраченных функций природы. В законе «Об особо охраняемых природных территориях» указано, какие участки местности имеют данный статус. По государственному плану развития ООПТ России их площадь должна составлять не менее 3% от площади субъектов Федерации. В Кировской области предполагалось до 2000 г. организовать три зональных заповедника и один национальный парк на общей площади 360 тыс. га (3%). В 1994 г. организован в пойме р. Вятка на площади 5,6 тыс. га государственный природный заповедник «Нургуш». В процессе организации его площадь от водораздела к руслу уменьшилась. В результате современная территория не представлена южнотаёжными целостными экологическими системами, где практически все «краснокнижные» виды остались за пределами заповедника, а в 2010г. организован уже его среднетаёжный кластер – «Тулашор». Экологическая экспертиза функциональности и эффективности ООПТ не проводится, поэтому область в числе отстающих регионов.

Широкое и профессиональное, в т.ч. пророческое, мировоззрение должно присутствовать при передаче любого знания и навыков от поколения к поколению – это предпосылки инноваций. Последнее способны воспринимать и двигать профессионально подготовленные, предприимчивые, с высокой гражданской позицией специалисты. Они способны отстаивать истину и возрождать отечество. Отметим некоторые общеизвестные гражданские позиции специалистов. Эти примеры вполне приложимы к экологии и природопользованию. Маленькие «банзайчики» с разрушенных войной японских островов, привыкшие передвигаться на рикшах, овладев идеей возрождения, вдруг стали стремительно в конце ХХ в. конструировать большие легковые автомобили и изготавливать их на экономически эффективных предприятиях с использованием ресурсосберегающих технологий, значительно снижающих воздействие на окружающую среду. Образно говоря, продвигаясь в полный рост по салону, они не задевали потолка. Сейчас их инновации освоены всем миром. Другое дело наши отечественные автомобили с «дымовой завесой» (предки бронемашин-победителей), в которые «россиянин-медведь» по-прежнему входит «задом», как в берлогу.

В итоге отметим, что практической целью экологического мировоззрения является не только забота человека о своём здоровье и здоровье окружающей среды и любовь к природе, а несколько большее - экономическое процветание граждан в благоприятных и устойчивых условиях жизни на Земле, то есть без катастроф. Поэтому научная, преподавательская и практическая деятельность экологов и природоохранных служб должны не «любительски», а профессионально рассматриваться, достойно финансово оцениваться и восприниматься в обществе как ориентир движения посёлков, городов, регионов и государства по фарватеру течения большой и бурной реки. В свою очередь экологи, в частности эксперты, должны профессионально и нравственно быть выше, чем судьи, так как они гарантируют то, что «корабль человечества не сядет на мель» и исключены все возможные риски экологической катастрофы. Рассмотренные выше исторические предпосылки, формирование экологического мировоззрения, события и примеры свидетельствуют, что изучение основ общей экологии предпочтительно с первоисточников, они и формируют гражданскую позицию и взгляды (без корректировок) на будущее «нашего дома». При современном уровне информатики учащиеся школ, лицеев, колледжей, студенты вузов, специалисты и преподаватели вполне могут по приведённым названиям книг углубленно ознакомиться с интересующими их проблемами самостоятельно.

Вопросы: Какой был первоначальный ландшафт Земли и когда возникли условия для развития жизни?

Общая история Земли составлена на основе случайных представлений или на основе эволюционного развития жизни?

Какие международные программы послужили толчком для развития экологического мировоззрения, и почему человечество перешло к правовому регулированию в области охраны окружающей среды?

Почему передовые взгляды и научные разработки экологов долгое время не учитываются и не применяются в природопользовании?