- •Содержание

- •Предисловие автора

- •Введение Предмет экологии. Ее разделы

- •1. Экологическое мировоззрение

- •1.1 Предпосылки экологического мировоззрения

- •1.2 Организация жизни на Земле

- •Общая экология

- •2. Образование среды жизни Биография Земли и возникновение среды жизни

- •2.1 Образование атмосферы и гидросферы

- •2.2 Движение континентов

- •3. Организм и среда Потенциальные возможности размножения организмов

- •3.1 Общие законы зависимости организмов от факторов среды

- •3.2 Основные пути приспособления организмов к среде

- •3.3 Основные среды жизни

- •3.4 Пути воздействия организмов на среду обитания

- •4. Популяции Определение взаимосвязей и отношений

- •4.1 Демографическая структура популяций

- •4.2 Рост численности и плотность популяций

- •4.3 Численность популяций и ее регуляция в природе

- •4.4 Законы и следствия пищевых отношений

- •5. Биоценозы Биоценоз — сложная природная система

- •5.1 Видовая структура биоценоза

- •5.2 Распределение видов в пространстве

- •5.3 Экологические ниши

- •5.4 Устойчивость биоценозов

- •6. Экосистемы Законы организации экосистем

- •6.1 Законы биологической продуктивности

- •6.2 Агроландшафты

- •6.3 Саморазвитие экосистем — сукцессии

- •6.4 Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций, биоценозов и экосистем

- •6.5 Биосфера и ноосфера

- •Положение на рельефе основных экосистем Нижне-Свирского гпз - б

- •7. Экологические связи человека. Социальная экология

- •7.1 Человек как биосоциальный вид

- •7.2 История развития экологических связей человечества

- •8. Экология как научная основа природопользования

- •9. Экологические проблемы и их решения

- •9.1 Современные проблемы охраны природы

- •9.2 Правовые основы охраны природы

- •9.3 Современное состояние и охрана компонентов природной среды

- •9.4 От экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию

- •9.5 Экология и здоровье

- •10. Проблемы экологического образования и просвещения

- •Приложение организация и становление научной экологической школы на урале и предуралье

- •Тесты для проверки знаний

- •Вопросы к зачету по экологии

- •Варианты контрольных работ

- •Вопросы к зачету

- •Варианты контрольных работ

- •Список литературы

4.3 Численность популяций и ее регуляция в природе

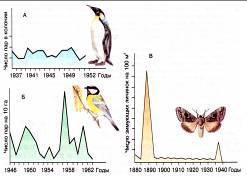

Численность любой популяции чрезвычайно динамична, т. е. подвержена постоянным изменениям. На самом деле численность популяции постоянно колеблется вокруг некоторого среднего уровня в соответствии с изменяющимися условиями. Размах этих колебаний может быть очень различным. Выделяют три типа популяционной динамики: стабильный, изменчивый и взрывной (рис. 23). Стабильным считается ход численности при изменениях всего в несколько раз, изменчивым — при колебаниях в десятки раз, а взрывная динамика характеризуется периодическим превышением обычной численности в сотни и тысячи раз. Какие причины определяют размах изменчивости популяции на занимаемой ею территории? Тип динамики численности - один из характерных признаков популяции (рис.22).

На численность популяций влияют самые разнообразные факторы: и погода, и обеспеченность пищей, и хищники, и болезни, и возрастной состав, и соотношение полов и возрастных групп в самой популяции, и многие другие. В этом многообразии, однако, можно четко выделить две группы факторов. Действие одних односторонне. Они влияют на популяцию, но сами не зависят от ее численности и плотности. Таковы в основном все абиотические факторы, например все погодные условия: температура, дожди, ветры, солнечная радиация, давление и т. п. Они могут обусловить значительную смертность или, наоборот, благоприятствовать размножению. Эти факторы не регулируют плотность популяции, а просто отклоняют ее в ту или иную сторону. Их изучение важно для прогноза численности вида на данной территории.

Рис. 22 Характер колебаний численности особей в популяциях некоторых млекопитающих: А – горностая в трех популяциях Якутии; Б – рыси, лисицы, волка и зайца-беляка в группе популяций Севера европейской части России; В – белки в Костромской области (пунктиров – урожай семян ели); Д – обыкновенной землеройки (пунктиром – высота весенних паводков).

Рис. 23 Типы популяционной динамики: А — стабильный; Б — изменчивый; В взрывной

Вторая группа факторов относится к регуляторам численности популяций. Регуляция это двустороннее взаимодействие. Она возникает по принципу отрицательной обратной связи, когда рост численности популяции вызывает все увеличивающееся противодействие этому росту. Действие регулирующих факторов зависит от плотности популяции. Чем выше становится численность вида, тем сильнее растет противодействие. При падении численности действие регуляторов ослабевает. По этому принципу на популяцию действуют как другие виды, так и рост собственной плотности. Действительно, чем выше численность жертв, тем больше пищи для хищников и паразитов, тем быстрее могут распространяться возбудители опасных заболеваний и тем сильнее обостряется конкуренция внутри собственного вида.

Таким образом, факторы, регулирующие численность популяции, т. е. возвращающие ее к норме из состояния переуплотнения, — это в основном межвидовые и внутривидовые отношения, т. е. биотические связи. Именно они удерживают плотность популяции в определенных границах, не допуская виды до критического состояния — подрыва собственных ресурсов. Разберем, как это происходит, на примере отношений хищник — жертва. Д.В.Терновский в своей работе «Биология куницеобразных» (1977) подробно рассмотрел данный вопрос.

Повышение плотности популяции жертв означает увеличение кормов для хищников. Добыча хищников возрастает. Например, горностай за одну охоту при обилии мышей добывает не одну, а три-четыре особи, больше, чем может съесть. Любое увеличение численности вызывает немедленную ответную реакцию по подавлению этой численности. Реакция хищника не всегда способна затормозить рост численности жертв, потому что у любой особи потребителя есть предел насыщения. Если жертвы размножаются быстрее, чем их ловят хищники, рост их популяций продолжается. Усиление воздействия на жертв связано с размножением самих хищников. Их число, а следовательно, и число потребляемых ими жертв увеличивается при этом в геометрической прогрессии, и их регуляторное влияние на популяции жертв резко возрастает. Если преобладает запаздывающая регуляция или вид на время освобождается от действия врагов, возникают взрывы численности.

Что происходит, если антропогенное воздействие ослабляет регуляторные связи в природе? Яркий пример этому — распространение сельскохозяйственных вредителей. До возникновения промышленного земледелия виды, которые мы называем вредителями, не были ими, потому что не размножались в таких количествах, находясь под влиянием многочисленных регуляторов. При сплошной распашке земель, в обедненных видами сообществах тип динамики численности многих насекомых, питающихся культурными растениями, превратился из стабильного в сильно изменчивый или взрывной, доставляя много неприятностей человеку.

Современные представления о динамике популяций дают возможность предсказывать ход численности отдельных видов, а также усиливать или ослаблять регуляторные связи в управлении их численностью. Обязательным условием для этого является глубокая изученность экологических связей конкретных популяций. Н.В. Тимофеевым-Ресовским, А.В. Яблоковым и Н.В. Глотовым (1973) показаны острова, центры и пульсирующие границы при расселении популяций промысловых и иных видов животных. С.С. Шварц считал, что популяции конкретного вида – элементарные объекты промысла (не вид и его ресурсы в рамках административных образований). В.В. Дёжкин также много предпринимал усилий в пропаганде примеров управления популяциями промысловых зверей. Необходимо отметить, что наблюдение в природе за динамикой численности, возрастной и половой структурой, рождаемостью, смертностью и т.д. представляется подобием ключа для замка (с проточенными пазами и циклами зубцов). Для управления популяцией необходимо изготовить модель подобного ключа, то есть в основу взять те «зубцы», которые обеспечивают для нас высокую продуктивность (соотношение полов и возрастных групп и т.д.), однако изготовленный ключ применим в конкретном замке, имеющим свой размер, то есть объём и площадь, и другие свойства. Популяция также заселяет конкретную территорию (площадь) с определёнными свойствами, где проявляется её эволюционное целостное единство. Следовательно, для примерного обозначения её территории можно взять многолетние результаты картирования параметров заселённости и плотности, далее обосновывая и уточняя это специальными исследованиями. Эти и другие взгляды упомянутых выше авторов на управление популяциями (работа В.И. Осмоловской по картированию параметров численности зверей и птиц) изложены в «Трудах 9 международного конгресса биологов-охотоведов» (1970). Примеры эффективного управления популяциями промысловых животных приведены в журналах и книгах: «Шведская охота» (1970); «Охотоведение» (1975); «Управление популяциями диких копытных животных» (1985); «Управление популяциями охотничьих животных» (1989); Б.К. Павлов «Управление популяциями охотничьих животных» (1989); «Учёты и современное состояние ресурсов охотничьих животных» (2007). На примере древесных растений: «Популяционная структура сосны обыкновенной на востоке Европейской части России», весьма обстоятельно рассмотрена А.И. Видякиным (2004).

Абиотические факторы влияют на численность популяций, действуя односторонне, тогда как биотические (и межвидовые, и внутривидовые) служат регуляторами плотности на основе обратной связи. Ослабление регуляторных связей в природе приводит к взрывам численности видов.

Вопрос: Популяция вида – это миф или реальность? Приведите примеры выделенных популяций.

Тип динамики численности является основой разграничения популяций, какие ещё есть критерии разграничения популяций? Приведите примеры.