- •Содержание

- •Предисловие автора

- •Введение Предмет экологии. Ее разделы

- •1. Экологическое мировоззрение

- •1.1 Предпосылки экологического мировоззрения

- •1.2 Организация жизни на Земле

- •Общая экология

- •2. Образование среды жизни Биография Земли и возникновение среды жизни

- •2.1 Образование атмосферы и гидросферы

- •2.2 Движение континентов

- •3. Организм и среда Потенциальные возможности размножения организмов

- •3.1 Общие законы зависимости организмов от факторов среды

- •3.2 Основные пути приспособления организмов к среде

- •3.3 Основные среды жизни

- •3.4 Пути воздействия организмов на среду обитания

- •4. Популяции Определение взаимосвязей и отношений

- •4.1 Демографическая структура популяций

- •4.2 Рост численности и плотность популяций

- •4.3 Численность популяций и ее регуляция в природе

- •4.4 Законы и следствия пищевых отношений

- •5. Биоценозы Биоценоз — сложная природная система

- •5.1 Видовая структура биоценоза

- •5.2 Распределение видов в пространстве

- •5.3 Экологические ниши

- •5.4 Устойчивость биоценозов

- •6. Экосистемы Законы организации экосистем

- •6.1 Законы биологической продуктивности

- •6.2 Агроландшафты

- •6.3 Саморазвитие экосистем — сукцессии

- •6.4 Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций, биоценозов и экосистем

- •6.5 Биосфера и ноосфера

- •Положение на рельефе основных экосистем Нижне-Свирского гпз - б

- •7. Экологические связи человека. Социальная экология

- •7.1 Человек как биосоциальный вид

- •7.2 История развития экологических связей человечества

- •8. Экология как научная основа природопользования

- •9. Экологические проблемы и их решения

- •9.1 Современные проблемы охраны природы

- •9.2 Правовые основы охраны природы

- •9.3 Современное состояние и охрана компонентов природной среды

- •9.4 От экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию

- •9.5 Экология и здоровье

- •10. Проблемы экологического образования и просвещения

- •Приложение организация и становление научной экологической школы на урале и предуралье

- •Тесты для проверки знаний

- •Вопросы к зачету по экологии

- •Варианты контрольных работ

- •Вопросы к зачету

- •Варианты контрольных работ

- •Список литературы

М. Г. ДВОРНИКОВ

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ

(курс лекций и практических занятий)

г. Киров 2013

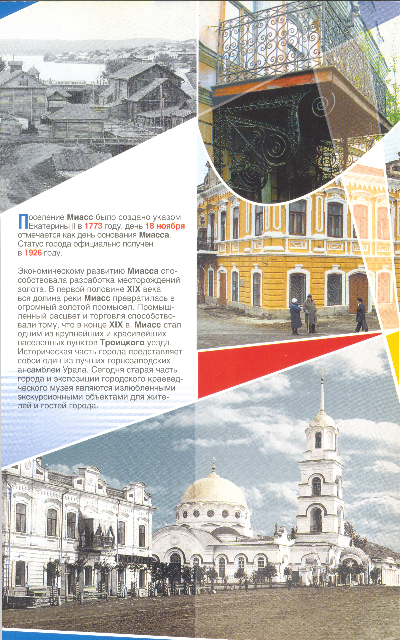

Первый форзац обложки.

Второй форзац обложки

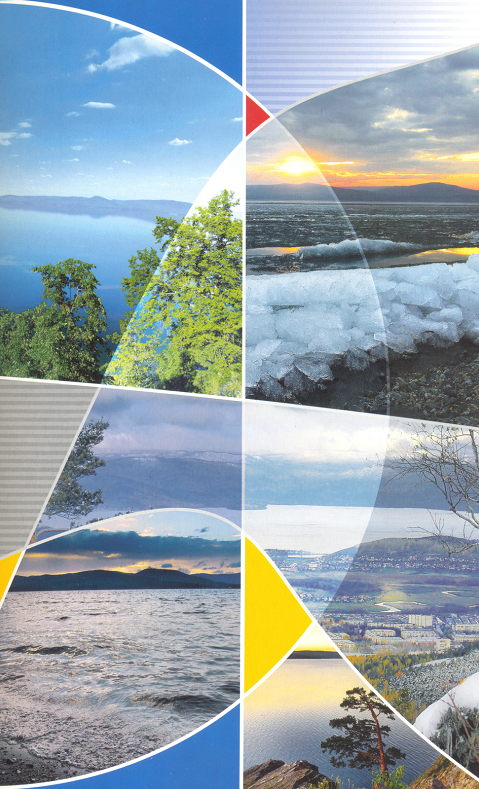

Последний 3-ий форзац обложки.

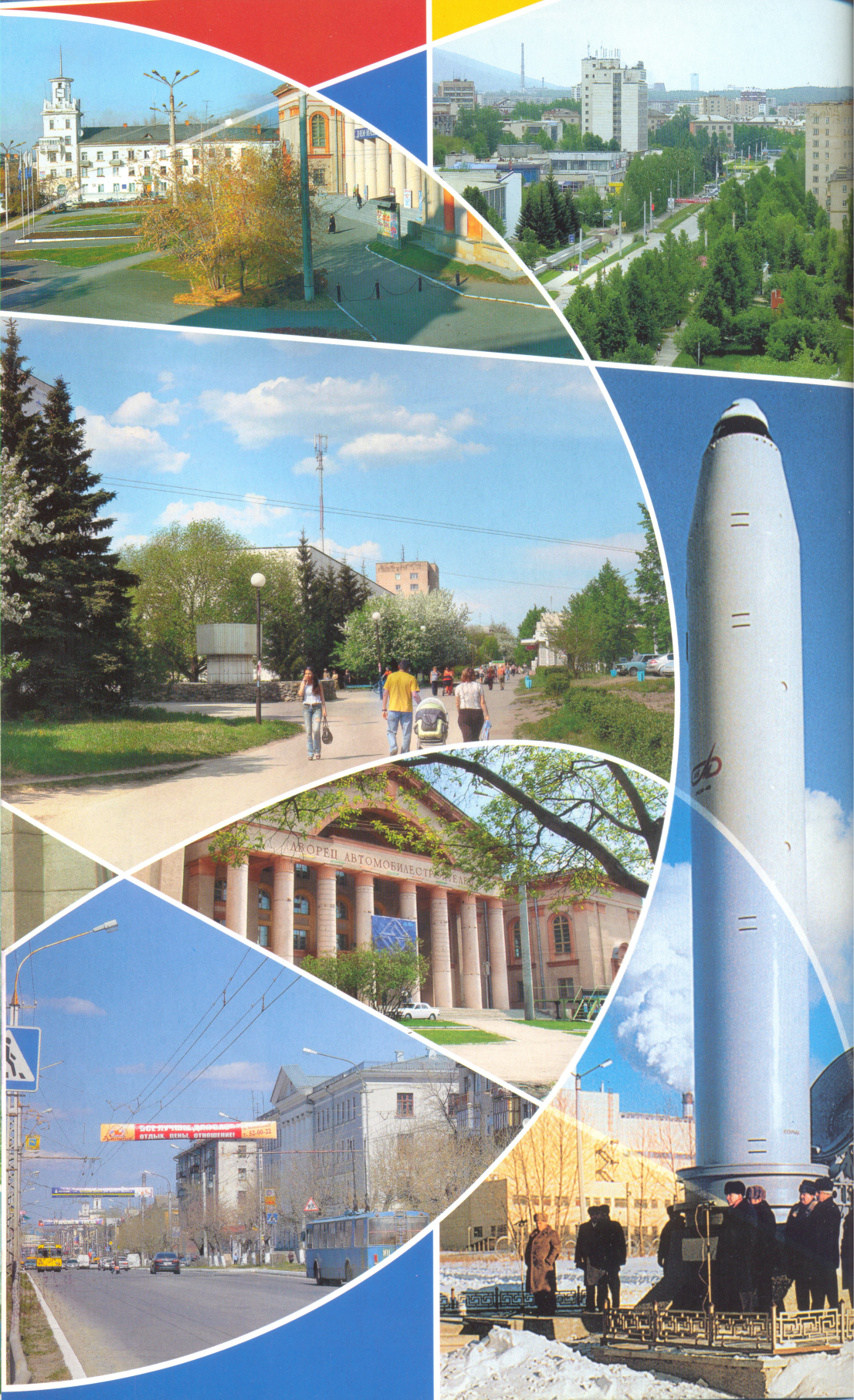

Последний 4-ый форзац обложки.

последняя

сторона обложки.

последняя

сторона обложки.

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего профессионального образования

Московский финансово-юридический Университет

М. Г. ДВОРНИКОВ

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ

(курс лекций и практических занятий)

г. Киров 2014

Рецензенты:

Главный научный сотрудник ГНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАСХН В.Г. Сафонов;

ведущий научный сотрудник Института биологии Коми НЦ Уральского отделения РАН, доктор биологических наук, профессор Вятского государственного гуманитарного университета А. И. Видякин.

Печатается по решению учебно-методического и редакционно-издательского совета Кировского филиала Московского финансово-юридического Университета

Основы общей экологии: курс лекций и практических занятий.

Учебное пособие «Основы общей экологии» (Киров, 2008) допущенное к образовательному процессу « Институтом повышения квалификации учителей» переработано и дополнено автором в данном издании. Здесь изложены теоретические основы и методология «главной магистрали экологии». Учащиеся сами, в зависимости от глубины изучения предмета, определят значение упомянутых в тексте более 100 первоисточников, принадлежащих перу профессиональных экологов России и различных стран мира. Структура изложения текста учебного пособия основанная на принципах объективности и историзма апробирована автором (Основы общей экологии. Дворников, 2008) и представлена, как 10 перекрёстков на главной экологической магистрали, что, несомненно, будет способствовать более эффективному усвоению курса студентами. Значительное количество примеров имеют региональную направленность с целью как не допустить экологическую катастрофу. В этой связи в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. №7 ст. 1, приводятся сведения, как обозначать пространственно-территориальные границы природных комплексов и естественных экологических систем. На основе современных концепций естествознания раскрыты этапы развития Солнечной системы, биографии Земли и формирования условий среды жизни с целью сформировать у будущих специалистов целостное мировоззрение. Его фактологическая основа является фундаментом, на котором строится и формируется системная экология. Показано, что в поддержании устойчивого развития и «здоровой среды жизни» главная роль принадлежит биоразнообразию, далее правовому нормированию, экономически обоснованным ресурсосберегающим технологиям, экологическому мировоззрению и просвещению, биоэтике и воспитанию граждан. Поэтому во второй части учебного пособия по научной картине мира, основанной концепциями современного естествознания, рассмотрена социальная экология, посвящённая особенностям проявления общих синергетических закономерностей развития природы от микромира до Вселенной и взаимоотношений с окружающим миром одного вида – человека разумного.

В учебном пособии приводится более 60 рисунков, конкретизирующих примеры из текста. Изложена также история формирования научной экологической школы в нашем обществе.

Учебное пособие разработано с учетом требований дейсвующего Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (бакалавриат), в тоже время рассчитано на разные уровни изучения и адресовано учащимся колледжей, студентам, аспирантам и преподавателям и может использоваться в лекционных курсах на биологических, географических, экономических, юридических, лесохозяйственных факультетах вузов.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Предмет экологии, её разделы

1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

1. Предпосылки экологического мировоззрения

1.1 Организация жизни на Земле

ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ

2. ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНИ

2. Биография Земли и возникновение среды жизни

2.1 Образование атмосферы, гидросферы и биосферы

2.2 Движение континентов

3. ОРГАНИЗМ И СРЕДА

3. Потенциальные возможности размножения организмов

3.1 Общие законы зависимости организмов от факторов среды

3.2 Основные пути приспособления организмов к среде

3.3 Основные среды жизни

3.4 Пути воздействия организмов на среду обитания

4. ПОПУЛЯЦИИ

4. Определение взаимосвязей и отношений

4.1 Демографическая структура популяций

4.2 Рост численности и плотность популяций

4.3 Численность популяций и её регуляция в природе

4.4 Законы и следствия пищевых отношений

5. БИОЦЕНОЗЫ

5. Биоценоз – сложная система

5.1 Видовая структура биоценоза

5.2 Распределение видов в пространстве

5.3 Экологическая ниша видов

5.4 Устойчивость биоценозов

6. ЭКОСИСТЕМЫ

6. Законы организации экосистем

6.1 Законы биологической продуктивности экосистем

6.2 Агроландшафты

6.3 Саморазвитие экосистем – сукцессии

6.4 Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости

популяций, биоценозов и экосистем

6.5 Биосфера и ноосфера

7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЧЕЛОВЕКА. СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ

7.1 Человек как биосоциальный вид

7.2 История развития экологических связей человечества

8. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ОСНОВА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

9.1 Современные проблемы охраны природы

9.2 Правовые основы охраны природы

9.3 Современное состояние и охрана компонентов природной среды

9.4 От экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию

9.5 Экология и здоровье

10. ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предисловие автора

Представленное Читателю учебное пособие раскрывает мировой путь развития общей экологии, который на основе знаний биосферного класса наук привёл мировое сообщество к осознанию главной ценности – поддержание устойчивого развития жизни на нашей планете Земля. Биосфера существует на Земле благодаря биоразнообразию, оно делает нашу планету уникальной в обозримом космосе. Главный вклад в биосферное мировоззрение внесли наши соотечественники. Человечество изменило лик Земли, и существование самого человека, как биологического вида, стало проблематичным. С 80-х годов 20 в. в мире перешли от убеждений к правовому регулированию взаимоотношений общества и природы. В 1989 г. на волне демократизации в СССР возникло природоохранное ведомство. Первым министром «Природопользования и охраны окружающей среды» был великий учёный Николай Николаевич Воронцов – ученик классика мировой науки Н.В. Тимофеева-Ресовского. В это время были заложены основы современного законодательства по охране природы и экологическая доктрина России. Николай Николаевич в своей деятельности прекрасно сознавал, что лучшим аргументом против экологического невежества может быть только знание. Поэтому он неизменно видел свою цель в воспитании новых поколений высокообразованных специалистов с широким, целостным мировоззрением. Эта цель может быть достигнута лишь при адекватной постановке преподавания в школе и вузе, при дальнейшей специализации в магистратуре и аспирантуре. Здесь необходимо учитывать ряд обстоятельств. Прежде всего, у учащегося должен быть самостоятельный выбор информации, исходящей из разных научных экологических школ. Необходимо учитывать и то, что Россия в решении общих мировых и государственных экологических проблем должна опираться на биосферное устройство своей территории. Окружающая среда может быть и на Луне, а биосфера - есть естественно-историческое явление Земли. Наше отечество простирается от Балтийского до Японского морей, общая длина его границ более 60 тыс. км, у нас несколько часовых поясов и природных зон, последние заселяют более 150 национальностей с характерными для них традициями, сохраняющимися несколько тысячелетий. Этнос всегда соединял историю людей с историей развития биосферы и её составляющих биогеографических областей, биомов, ландшафтов и первичных единиц – элементарных биогеоценозов (БГЦ), имеющих естественно-территориальные границы. В упомянутых выше правовых актах, в частности Законе РФ «Об охране окружающей среды» раскрыты основные понятия и принципы. В учебном пособии также рассмотрены структура биоразнообразия и иерархия экосистем. В хозяйственной и природоохранной деятельности и экологической экспертизе весьма важно знать границы естественных экологических систем. Это предотвратит катастрофы. Здесь термин «элементарный биогеоценоз» (ввёл в науку Н.В. Тимофеев-Ресовский) имеет ключевое значение. К примеру, в химии элементарными структурами являются молекулы, они делимы на атомы и атомные группы, которые уже не будут обладать свойствами данной молекулы. Хорошо и объективно обоснованная учёными и проектировщиками площадь заповедника и заказника зачастую корректируется в сторону уменьшения хозяйственниками, они произвольно определяют их границы. В итоге данный природоохранный объект уже не представляет элементарную единицу и не обеспечивает свое предназначение. В другом случае локальное «загрязнение» со временем распространяется на всю площадь элементарного биогеоценоза, и более того по вектору стока, на сопряжённые с ним территории - природные комплексы. Так многие «загрязнения среды» распространяются от источника на другие регионы и государства, ухудшая здоровье людей. Прослеживается и то, что у землепользователей, лесопользователей и охотпользователей нет обязательств по совместному и согласованному восстановлению конкретных местообитаний животных, в том числе краснокнижных видов. Местообитания - это БГЦ с характерным обменом химических веществ в определённом территориальном пространстве, следовательно допустимые воздействия при использования ресурсов, санкции и тарифы за нарушения должны быть разными в биомах. Поэтому в учебном пособии многие примеры освоения и использования природных ресурсов, состояния природоохранных проблем и перспективы их решения рассматриваются как на государственных, так и региональных уровнях и приводятся основы выделения границ естественных экологических систем. Вектор исторического развития нашего региона (бассейн р. Вятка) проходит с юго-востока на северо-запад. Здесь наши корни. Переселенцы и кочевники всегда приносили инновации. Однако нулевая изотерма долгое время была невидимой границей, отделяющей земледельческие народы от племён охотников и скотоводов. Благодаря удачным (иногда неудачным) преобразованиям природных систем, к настоящему времени регион значительно освоен человеком. В результате образовалось смешанное население вятчан, в фенотипах которых прослеживаются их родословные корни (Палеолит СССР,1984; Эпоха бронзы лесной полосы СССР, 1987). Наши предки, люди каменного века, были свидетелями природной экологической катастрофы. Памятником её служат кладбища и скопления костных останков мамонтов, шерстистых носорогов, овцебыков и т.д. Современная экологическая катастрофа может произойти по вине человека, возможно и в сочетании, когда природные возмущения спровоцируют антропогенные экологические напряжения (последние представлены в учебном пособии на картах мира, Росси и Кировской области). За здоровьем человека наблюдают врачи. Медицинских врачей в регионе подготавливает «Медицинская академия». Можно представить, что произойдёт, когда их выпуск приостановится. Экологи лечат условия жизни человека и всего биоразнообразия. Возможно поэтому в 2008 г. организовано министерство «Природных ресурсов и экологии», несомненно, это послужит стимулом строить более эффективные эколого-экономические ноосферные отношения в системе «природа и общество» и активизировать подготовку дипломированных экологов, юристов и экономистов разной специализации. К примеру, в мировом рейтинге высокооплачиваемых специалистов после информационных технологов, наряду с медицинскими врачами, находятся экологи. Для решения экологических проблем региона (Пересторонин В. П. «Экологические проблемы Кировской области и пути их решения», 2003) дипломированных экологов явно не хватает. Жизнь на Земле обеспечивается круговоротом химических веществ и потоком энергии. Современные экосистемы имеют возраст 3,5-2,5 тыс. лет. Финно-угорские племена и последующие пришельцы жили в гармонии с природой. Люди пили воду из любого источника. Мы живём на сохранённый и переданный нам природный капитал, а должны научиться жить на проценты от этого капитала. К примеру, цикл оборота на поверхности Земли воды в её жидкой фазе равен 3650 годам, кислорода – 2500 лет, углерода – 300-400 лет, азота – 100 лет и т.д. Что мы оставим после себя? Многие живые организмы участвуют в средообразующей деятельности для будущего. Бобры строят пруды, создают среду жизни для других животных и очищают водотоки, косули, лоси и кабаны, поедая травостой и ветви деревьев, способствуют распространению их семян, на месте пороев и взрыхлений зверями подстилки, всходов будущих деревьев больше и т.д. В.Н. Тимофеев-Ресовский в своих лекциях отмечал, что Земля может прокормить и 10 миллиардов человек (а это будет завтра 2030-2050 гг.), но для этого нам ещё «вчера» нужно было заменить «знахарей» на экологов, научиться возвращать использованную воду чистой, приостановить загрязнение атмосферы (за счёт ресурсосберегающих технологий и т.д.), увеличить площадь, продуктивность и средообразующие функции зелёного покрова, эффективно утилизировать отходы, сохранять остатки дикой природы (хранителя генофонда и как природного эталона) и многое другое, а главное – поставить сельское хозяйство на биосферную платформу. В поиске эффективных решений, оптимизации взаимодействий биосферы и человечества, происходит синтез экологии с другими науками. Значительная роль в претворении отмеченного принадлежит экологическому мировоззрению, просвещению и формированию региональной экологической школы. Эти и другие вопросы рассмотрены впервые в настоящем учебном пособии. Для закрепления знаний в тексте приводится вопросы, тесты и задания.

Автор приносит благодарность Бирюкову И. А. за фотоколлаж, иллюстрирующий эпохальную летопись развития ландшафта Миасского городского округа от таёжного до ноосферного (Культура, экономика, управление.2008); первым слушателям данного курса лекций: учащимся «экологических лагерей», студентам Вятской государственной сельскохозяйственной академии и Московского финансово–юридического университета.