- •Оглавление

- •1.Основные понятия и определения, используемые при изучении электромеханических переходных процессов. Виды режимов электрических систем.

- •2.Понятие об устойчивости: статическая, динамическая и результирующая. Характеристика переходного процесса, возникающего при нарушении соответствующей устойчивости.

- •Статическая устойчивость – это способность системы восстанавливать исходный режим после малого его возмущения или режим, весьма близкий к исходному (если возмущающее воздействие не снято).

- •3.Основные допущения, используемые при анализе электромеханических переходных процессов.

- •4.Характеристика передаваемой мощности при простой связи генератора с приемной системой неограниченной мощности. Идеальный предел мощности.

- •5.Характеристика передаваемой мощности при сложной связи генератора с приемной системой. Максимальные и предельные нагрузки.

- •6.Качество переходного процесса. Понятие о коэффициентах запаса.

- •7.Условия существования установившегося режима. Графо-аналитический способ определения параметров установившегося режима. Математическая оценка возможности существования установившегося режима.

- •8.Практические критерии устойчивости простейшей эл.Системы и асинхронного двигателя.

- •9.Прямой практический критерий статической устойчивости простейшей эл.Системы.

- •10.Косвенные (вторичные) критерии статической устойчивости простейшей эл.Системы.

- •11.Характеристики мощности явнополюсного синхронного генератора.

- •Р ис.5.3. Векторная диаграмма нормального режима работы явнополюсного генератора

- •12.Характеристика мощности электропередачи с генераторами, имеющими арв.

- •13.Действительный предел мощности электропередачи:понятие и порядок его определения.

- •Электропередачи при различных свойствах нагрузки

- •14.Статические характеристики комплексной нагрузки при изменении напряжения и частоты в системе. Понятие о регулирующем эффекте нагрузки.

- •15.Порядок определения действительного предела мощности электропередачи с учетом статических характеристик комплексной нагрузки.

- •16.Устойчивость асинхронного двигателя при изменении уровня и частоты питающего напряжения.

- •Ри.6.20. Схемы замещения асинхронного двигателя

- •Изменения активной и реактивной мощностей ад при изменениях час-

- •17. Устойчивость синхронного двигателя при изменении уровня и частоты питающего напряжения.

- •18.Вторичные признаки устойчивости комплексной нагрузки.

- •19.Основные положения анализа динамической устойчивости электростанции, работающей на шины приемной системы неограниченной мощности.

- •20.Схемы замещения при коротких замыканиях в расчетах динамической устойчивости.

- •21.Учет параметров синхронных машин в расчетах динамической устойчивости.

- •22.Правило площадей как метод оценки динамической устойчивости при работе электростанции на шины приемной системы неограниченной мощности.

- •23.Система относительных единиц, используемая в расчетах электромеханических переходных процессов.

- •24.Метод последовательных интервалов при расчете динамической устойчивости электростанции, работающей на шины приемной системы неограниченной мощности.

- •25.Порядок расчета времени отключения трехфазного короткого замыкания в начале или в конце двухцепной линии электропередачи.

- •26.Порядок расчета динамической устойчивости двух электростанций, работающих параллельно на общую нагрузку.

- •27.Общая характеристика асинхронных режимов в эл.Системе: условия возникновения, возможность существования, мероприятия по их устранению.

- •28.Порядок расчета режима синхронного генератора при несинхронной частоте его вращения.

- •Р ис.9.13. Представление синхронной машины с тремя обмотками тремя машинами

- •29.Характеристика условий пуска асинхронных и синхронных двигателей.

- •30.Характеристика условий пуска асинхронного двигателя от источника соизмеримой мощности.

- •31.Уравнение движения при пуске двигателя. Графо-аналитический способ решения уравнения движения двигателя.

- •32.Упрощенный расчет динамической характеристики асинхронного двигателя.

- •33.Мероприятия по повышению статической и динамической устойчивости систем электроснабжения промпредприятий.

5.Характеристика передаваемой мощности при сложной связи генератора с приемной системой. Максимальные и предельные нагрузки.

(5)

Полученная

выше синусоидальная зависимость активной

мощности от угла справедлива для

простейшей схемы электропередачи в

виде чисто индуктивного сопротивления

![]() ,

которое включает и индуктивное

сопротивление генератора.

,

которое включает и индуктивное

сопротивление генератора.

Теперь мы установим эту зависимость, не накладывая никаких ограничений на характер связи между генератором и приемником, кроме требования постоянства активных , индуктивных и емкостных сопротивлений схемы.

При соблюдении этого условия можно воспользоваться принципом наложения режимов, создаваемых каждой э.д.с. или напряжением, действующим в цепи.

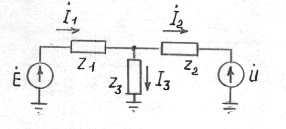

Так, например, для Т-образной схемы замещения передачи (рис.2.7), в на-

ч але

которой приложена э.д.с. генератора

и в конце – напряжение шин бесконечной

мощности

,

режим электропередачи может быть

представлен как результат наложения

друг на друга двух независимых режимов.

але

которой приложена э.д.с. генератора

и в конце – напряжение шин бесконечной

мощности

,

режим электропередачи может быть

представлен как результат наложения

друг на друга двух независимых режимов.

Рис.2.7. Схема замещения электропередачи

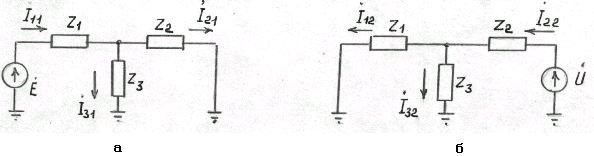

В

одном из них (рис.2.8, а) токи создаются

э.д.с. генератора

при напряжении шин приемника

В

одном из них (рис.2.8, а) токи создаются

э.д.с. генератора

при напряжении шин приемника

![]() ,

в другом (рис.2.8, б) – напряжением шин

приемника

(шины

бесконечной мощности) при э.д.с. генератора

,

в другом (рис.2.8, б) – напряжением шин

приемника

(шины

бесконечной мощности) при э.д.с. генератора

![]()

Рис.2.8. Режимы, создаваемые отдельными источниками

Налагая токи и напряжения этих двух режимов друг на друга, получим токи и напряжения действительного режима работы электропередачи (рис.2.7). При этом, оченвидно, действительный ток генератора

![]() (2.3)

(2.3)

и

ток приемной системы

![]() (2.4)

(2.4)

Для генератора здесь считаются положительными ток и мощность, отдаваемые в сеть, а для приемной системы – получаемые из сети.

Отдельные составляющие токов генератора и приемной системы пропорциональны соответствующим э.д.с. и напряжению.

Так,

например, составляющие

![]() и

и

![]() имеют следующие значения:

имеют следующие значения:

![]() и

и

![]()

где

![]() и

и

![]() -

соответственно, собственные сопротивления

и проводимости ветвей генератора и

приемной системы, которые в данном

случае равны:

-

соответственно, собственные сопротивления

и проводимости ветвей генератора и

приемной системы, которые в данном

случае равны:

![]() и

и

![]()

Точно

так же

![]() и

и

![]()

где

![]() и

и

![]() -

соответственно, взаимные сопротивления

и проводимости ветвей, равные для

Т-образной схемы замещения:

-

соответственно, взаимные сопротивления

и проводимости ветвей, равные для

Т-образной схемы замещения:

![]()

Собственные

сопротивления

![]() (

(![]() )

ветвей и собственные их проводимости

)

ветвей и собственные их проводимости

![]() (

(![]() )

определяют абсолютное значение и фазу

составляющей тока

)

определяют абсолютное значение и фазу

составляющей тока

![]() в

данной ветви от действия э.д.с. (напряжения)

в данной ветви при отсутствии э.д.с. во

всех остальных ветвях.

в

данной ветви от действия э.д.с. (напряжения)

в данной ветви при отсутствии э.д.с. во

всех остальных ветвях.

Взаимные

сопротивления ветвей

![]() (

(![]() )

и взаимные проводимости ветвей

)

и взаимные проводимости ветвей

![]() определяют абсолютное значение и фазу

составляющей тока

определяют абсолютное значение и фазу

составляющей тока

![]() тока в ветви

тока в ветви

![]() ,

от действия э.д.с. (напряжения) в ветви

,

от действия э.д.с. (напряжения) в ветви

![]() при отсутствии э.д.с. во всех остальных

ветвях.

при отсутствии э.д.с. во всех остальных

ветвях.

Собственные и взаимные сопротивления (проводимости) определяются исключительно конфигурацией схемы замещения и значениями сопротивлений отдельных ее ветвей. Они могут быть вычислены для схемы замещения любой конфигурации и позволяют получить наиболее общее выражение активной мощности генератора и приемной системы.

Наболее просто собственные и взаимные сопротивления (проводимости) находятся способом единичных токов.

Пусть

нужно найти собственную проводимость

ветви

![]() и взаимную проводимость

и взаимную проводимость

![]() .

Тогда предполагают, что в ветви

приложена некая э.д.с.

.

Тогда предполагают, что в ветви

приложена некая э.д.с.

![]() ,

величина и фаза которой таковы, что в

ветви

,

величина и фаза которой таковы, что в

ветви

![]() от действия только этой э.д.с. (при равных

нулю э.д.с. во всех остальных ветвях)

протекает ток

от действия только этой э.д.с. (при равных

нулю э.д.с. во всех остальных ветвях)

протекает ток

![]() .

Зная величину тока в ветви

,

можно найти в этой ветви падение

напряжения

.

Зная величину тока в ветви

,

можно найти в этой ветви падение

напряжения

![]() ,

далее, производя токораспоределение,

находим токи и напряжения во всех ветвях

и , в конечном счете, ток

,

далее, производя токораспоределение,

находим токи и напряжения во всех ветвях

и , в конечном счете, ток

![]() и э.д.с.

.

и э.д.с.

.

При

этом взаимная проводимость

![]() ,

а собственная проводимость

,

а собственная проводимость

![]() .

.

Возвращаясь к нашей задаче (рис.2.7). согласно соотношениям (2.3)-(2.4) токи генератора и приемной системы выражаются следующим образом через собственные и взаимные проводимости ветвей:

![]()

Произведение сопряженного вектора тока на вектор напряжения или э.д.с. дает комплексное выражение мощности, действительная часть которого представляет собой значение активной мощности, а мнимая – реактивной мощности.

Мощности

генератора

![]() и

приемной системы

и

приемной системы

![]() соответственно

равны:

соответственно

равны:

![]() (2.5)

(2.5)

Отметим, что представляет собой мощность в точке приложения э.д.с. в схеме замещения, то есть внутреннюю мощность генератора за его сопротивлением. Принимая направление вектора за ось отсчета фаз векторов, получаем фазный угол вектора равным нулю и фазный угол вектора равным относительному углу сдвига векторов( и ) , то есть

![]()

![]() .

(2.6)

.

(2.6)

В

качестве фазных углов собственных и

взаимных сопротивлений ветвей входят

углы

![]() ,

,

![]() ,

,![]() ;

причем

;

причем

![]() ;

;

![]() .

.

Углы определяются следующим образом:

![]() ;

;

![]() ;

;![]()

![]() .

.

Поэтому

для собственных и взаимных проводимостей

ветвей можно записать:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Принимая во внимание, что фазные углы сопряженных векторов должны быть взяты со знаком минус, получим для мощностей генератора и приемной системы:

![]() ;

;

![]() или

или

(2.7)

(2.7)

откуда

(2.8)

(2.8)

Если

вместо углов

![]() ввести дополняющие их до

ввести дополняющие их до

![]() углы

углы

![]() ,

то выражения (2.8) запишутся в виде:

,

то выражения (2.8) запишутся в виде:

(2.9)

(2.9)

Структура выражений (2.9) остается одной и той же при любой схеме связи генератора и приемной системы. Вариации конфигурации схемы замещения влияют только на значения собственных и взаимных проводимо-

стей

ветвей и углов

![]() .

.

В

общем случае при любом числе

![]() источников питания в схеме характеристики

мощности для

-той

точки можно представить в следу- ющем

виде :

источников питания в схеме характеристики

мощности для

-той

точки можно представить в следу- ющем

виде :

(2.10)

(2.10)

Заметим, что выражения (2.10) могут быть получены с учетом следующих соображений:

1.Каждый

новый источник питания обусловливает

появление дополнительного взаимного

тока между ним и рассматриваемой

![]() той

точки схемы (этим обусловлено появление

знака

той

точки схемы (этим обусловлено появление

знака

![]() в выражениях 2.10).

в выражениях 2.10).

2.Замена

обозначения

![]() на

на

![]() введена для общности записи и является

математически корректной, так как э.д.с.

и напряжение

для

той

точки схемы имеют одинаковую размерность

(В, кВ).

введена для общности записи и является

математически корректной, так как э.д.с.

и напряжение

для

той

точки схемы имеют одинаковую размерность

(В, кВ).

Как видно из (2.10), различие формы записи мощностей для генераторной и нагрузочной той точки схемы состоит лишь только в изменении знаков «+» и «-» в сответствующих выражениях для активной и реактивной мощностей.

Полученные выше выражения позволяют найти максимальные значения параметров режима, то есть те наибольшие значения, которые могут иметь токи и мощности в каком-либо элементе системы.

Так,

например, максимальная активная мощность

электропередачи, представленной в схеме

замещения чисто реактивным сопротивлением

![]() ,

согласно (2.10) будет:

,

согласно (2.10) будет:

![]() ,

где

,

где

![]() -модули

напряжения (э.д.с.) соответственно в

начале и конце сопротивления

электропередачи.

-модули

напряжения (э.д.с.) соответственно в

начале и конце сопротивления

электропередачи.

Эта

мощность будет достигнута при максимально

возможноми угле передачи

![]() по

(2.10) первый член равен нулю для выражения

активной мощности, так как

по

(2.10) первый член равен нулю для выражения

активной мощности, так как

![]() и

и

![]() имеют значение, равное нулю( в схеме

замещения отсутствуют активные

сопротивления).

имеют значение, равное нулю( в схеме

замещения отсутствуют активные

сопротивления).

При

представлении той же электропередачи

полным сопротивлением

![]() максимальная

мощность определенная по (2.10) для

генераторного конца будет:

максимальная

мощность определенная по (2.10) для

генераторного конца будет:![]() .

.

При

этом

![]() .

.

Заметим, что не следует путать максимум в значении , обусловленный физическими свойствами передачи энергии переменным током, с факторамит практического порядка, например, температурный режим оборудования, изменения напряжения и т.д.

Ограничения последнего вида называют предельными нагрузками.