- •Оглавление

- •1.Основные понятия и определения, используемые при изучении электромеханических переходных процессов. Виды режимов электрических систем.

- •2.Понятие об устойчивости: статическая, динамическая и результирующая. Характеристика переходного процесса, возникающего при нарушении соответствующей устойчивости.

- •Статическая устойчивость – это способность системы восстанавливать исходный режим после малого его возмущения или режим, весьма близкий к исходному (если возмущающее воздействие не снято).

- •3.Основные допущения, используемые при анализе электромеханических переходных процессов.

- •4.Характеристика передаваемой мощности при простой связи генератора с приемной системой неограниченной мощности. Идеальный предел мощности.

- •5.Характеристика передаваемой мощности при сложной связи генератора с приемной системой. Максимальные и предельные нагрузки.

- •6.Качество переходного процесса. Понятие о коэффициентах запаса.

- •7.Условия существования установившегося режима. Графо-аналитический способ определения параметров установившегося режима. Математическая оценка возможности существования установившегося режима.

- •8.Практические критерии устойчивости простейшей эл.Системы и асинхронного двигателя.

- •9.Прямой практический критерий статической устойчивости простейшей эл.Системы.

- •10.Косвенные (вторичные) критерии статической устойчивости простейшей эл.Системы.

- •11.Характеристики мощности явнополюсного синхронного генератора.

- •Р ис.5.3. Векторная диаграмма нормального режима работы явнополюсного генератора

- •12.Характеристика мощности электропередачи с генераторами, имеющими арв.

- •13.Действительный предел мощности электропередачи:понятие и порядок его определения.

- •Электропередачи при различных свойствах нагрузки

- •14.Статические характеристики комплексной нагрузки при изменении напряжения и частоты в системе. Понятие о регулирующем эффекте нагрузки.

- •15.Порядок определения действительного предела мощности электропередачи с учетом статических характеристик комплексной нагрузки.

- •16.Устойчивость асинхронного двигателя при изменении уровня и частоты питающего напряжения.

- •Ри.6.20. Схемы замещения асинхронного двигателя

- •Изменения активной и реактивной мощностей ад при изменениях час-

- •17. Устойчивость синхронного двигателя при изменении уровня и частоты питающего напряжения.

- •18.Вторичные признаки устойчивости комплексной нагрузки.

- •19.Основные положения анализа динамической устойчивости электростанции, работающей на шины приемной системы неограниченной мощности.

- •20.Схемы замещения при коротких замыканиях в расчетах динамической устойчивости.

- •21.Учет параметров синхронных машин в расчетах динамической устойчивости.

- •22.Правило площадей как метод оценки динамической устойчивости при работе электростанции на шины приемной системы неограниченной мощности.

- •23.Система относительных единиц, используемая в расчетах электромеханических переходных процессов.

- •24.Метод последовательных интервалов при расчете динамической устойчивости электростанции, работающей на шины приемной системы неограниченной мощности.

- •25.Порядок расчета времени отключения трехфазного короткого замыкания в начале или в конце двухцепной линии электропередачи.

- •26.Порядок расчета динамической устойчивости двух электростанций, работающих параллельно на общую нагрузку.

- •27.Общая характеристика асинхронных режимов в эл.Системе: условия возникновения, возможность существования, мероприятия по их устранению.

- •28.Порядок расчета режима синхронного генератора при несинхронной частоте его вращения.

- •Р ис.9.13. Представление синхронной машины с тремя обмотками тремя машинами

- •29.Характеристика условий пуска асинхронных и синхронных двигателей.

- •30.Характеристика условий пуска асинхронного двигателя от источника соизмеримой мощности.

- •31.Уравнение движения при пуске двигателя. Графо-аналитический способ решения уравнения движения двигателя.

- •32.Упрощенный расчет динамической характеристики асинхронного двигателя.

- •33.Мероприятия по повышению статической и динамической устойчивости систем электроснабжения промпредприятий.

4.Характеристика передаваемой мощности при простой связи генератора с приемной системой неограниченной мощности. Идеальный предел мощности.

(3)

Рассмотрим схему электропередачи (рис.2.3), в которой генератор ра- ботает через трансформатор и линию электропередачи на шины приемной

системы,

мощность которой настолько велика по

сравнению с мощностью электропередачи,

что напряжение приемной системы

![]() можно считать не-

можно считать не-

и зменным

по абсолютному значению и фазе при любых

условиях работы электропередачи (на

практике это условие выполняется, когда

мощность приемной системы превышает

мощность электропередачи не менее, чем

в 5-7 раз).

зменным

по абсолютному значению и фазе при любых

условиях работы электропередачи (на

практике это условие выполняется, когда

мощность приемной системы превышает

мощность электропередачи не менее, чем

в 5-7 раз).

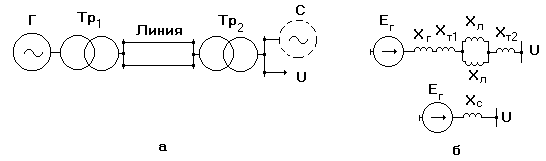

Рис.2.3. Схема электропередачи:

а) принципиальная; б) замещения

На рис.2.3, б приведена схема замещения электропередачи, в которой активные сопротивления и сопротивления емкостной утечки опущены.

Сумма индуктивных сопротивлений генератора, трансформаторов и воздушной линии дает результирующее сопротивление системы

![]() .

.

На

рис.2.4 показана векторная диаграмма

нормального режима работы электропередачи,

из которой ввиду равенства отрезков

![]() и

и

![]() вытекает соотношение

вытекает соотношение

![]() ,

где

,

где

![]() -

активная составляющая полного тока,

-

активная составляющая полного тока,

![]() -

угол сдвига вектора э.д.с.

-

угол сдвига вектора э.д.с.![]() относительно

вектора напряжения приемной системы

относительно

вектора напряжения приемной системы

![]()

Рис.2.4. Векторная диаграмма нормального режима работы электропередачи

Умножая

обе части равенства на

![]()

![]() ,

получим

,

получим

![]() (2.1)

(2.1)

где

![]() -активная

мощность выдаваемая генератором.

-активная

мощность выдаваемая генератором.

При постоянстве э.д.с и напряжения изменение передаваемой мощности может быть обусловлено лишь соответствующим изменением угла .

Как известно, изменение мощности, отдаваемой генератором, на электро-

станции осуществляется воздействием на регулирующие органы турбины.

В исходном режиме мощность турбины уравновешивается мощностью генератора, который вращается с неизменной частотой вращения.

По мере открытия регулирующих клапанов мощность турбины возраста-

ет и равновесие вращающего момента турбины и тормозящего момента ге-

нератора нарушается, чем вызывается ускорение его вращения.

При ускорении генератора вектор э.д.с. (см. рис.2.5) перемещается относительно вращающего с неизменной угловой скоростью вектора напряжения приемной системы . Связанное с этим увеличение угла обусловливает согласно (2.1) соответствующее изменение мощности генератора , возрастающей до тех пор, пока она вновь не уравновесит увеличивающуюся мощность турбины.

Рис.2.5. Движение

вектора э.д.с. генератора при ускорении

ротора

Рис.2.5. Движение

вектора э.д.с. генератора при ускорении

ротора

Таким образом, величиной, непосредственно определяющей значение активной мощности, отдаваемой генератором в приемную систему, является угол .

Как

вытекает из уравнения (2.1) зависимость

![]() (или

угловая характеристика) имеет

синусоидальный характер (рис.2.6) и ,

следователь-

(или

угловая характеристика) имеет

синусоидальный характер (рис.2.6) и ,

следователь-

н о,

с увеличением угла

мощность

сначала возрастает, но затем, достигнув

максимального значения, начинает падать.

о,

с увеличением угла

мощность

сначала возрастает, но затем, достигнув

максимального значения, начинает падать.

Рис. 2.6.Зависимость передаваемой активной мощности от угла

При

данном значении э.д.с. генератора

и напряжения приемной системы

существует определенный максимум

передаваемой активной мощности

![]() ,

(2.2)

,

(2.2)

который может быть назван идеальным пределом мощности рассматриваемой простейшей электрической системы.

Равновесие

между мощностями турбины и генератора

достигается лишь при значениях мощности,

меньших

![]() ,

причем данному исходному значению

мощности турбины

,

причем данному исходному значению

мощности турбины

![]() соответствует, вообще говоря, две

возможные точки равновесия на угловой

характеристике мощности генератора,

и, следовательно, два значения угла

соответствует, вообще говоря, две

возможные точки равновесия на угловой

характеристике мощности генератора,

и, следовательно, два значения угла

![]() и

и

![]() (рис.2.6).

(рис.2.6).

Однако, устойчивый установившийся режим работы электропередачи в действительности возможен только при угле .

Режим,

которому на рис.2.6 соответствует точка

![]() на падающей части угловой характеристики,

неустойчив и длительно существовать

не может.

на падающей части угловой характеристики,

неустойчив и длительно существовать

не может.