- •Оглавление

- •1.Основные понятия и определения, используемые при изучении электромеханических переходных процессов. Виды режимов электрических систем.

- •2.Понятие об устойчивости: статическая, динамическая и результирующая. Характеристика переходного процесса, возникающего при нарушении соответствующей устойчивости.

- •Статическая устойчивость – это способность системы восстанавливать исходный режим после малого его возмущения или режим, весьма близкий к исходному (если возмущающее воздействие не снято).

- •3.Основные допущения, используемые при анализе электромеханических переходных процессов.

- •4.Характеристика передаваемой мощности при простой связи генератора с приемной системой неограниченной мощности. Идеальный предел мощности.

- •5.Характеристика передаваемой мощности при сложной связи генератора с приемной системой. Максимальные и предельные нагрузки.

- •6.Качество переходного процесса. Понятие о коэффициентах запаса.

- •7.Условия существования установившегося режима. Графо-аналитический способ определения параметров установившегося режима. Математическая оценка возможности существования установившегося режима.

- •8.Практические критерии устойчивости простейшей эл.Системы и асинхронного двигателя.

- •9.Прямой практический критерий статической устойчивости простейшей эл.Системы.

- •10.Косвенные (вторичные) критерии статической устойчивости простейшей эл.Системы.

- •11.Характеристики мощности явнополюсного синхронного генератора.

- •Р ис.5.3. Векторная диаграмма нормального режима работы явнополюсного генератора

- •12.Характеристика мощности электропередачи с генераторами, имеющими арв.

- •13.Действительный предел мощности электропередачи:понятие и порядок его определения.

- •Электропередачи при различных свойствах нагрузки

- •14.Статические характеристики комплексной нагрузки при изменении напряжения и частоты в системе. Понятие о регулирующем эффекте нагрузки.

- •15.Порядок определения действительного предела мощности электропередачи с учетом статических характеристик комплексной нагрузки.

- •16.Устойчивость асинхронного двигателя при изменении уровня и частоты питающего напряжения.

- •Ри.6.20. Схемы замещения асинхронного двигателя

- •Изменения активной и реактивной мощностей ад при изменениях час-

- •17. Устойчивость синхронного двигателя при изменении уровня и частоты питающего напряжения.

- •18.Вторичные признаки устойчивости комплексной нагрузки.

- •19.Основные положения анализа динамической устойчивости электростанции, работающей на шины приемной системы неограниченной мощности.

- •20.Схемы замещения при коротких замыканиях в расчетах динамической устойчивости.

- •21.Учет параметров синхронных машин в расчетах динамической устойчивости.

- •22.Правило площадей как метод оценки динамической устойчивости при работе электростанции на шины приемной системы неограниченной мощности.

- •23.Система относительных единиц, используемая в расчетах электромеханических переходных процессов.

- •24.Метод последовательных интервалов при расчете динамической устойчивости электростанции, работающей на шины приемной системы неограниченной мощности.

- •25.Порядок расчета времени отключения трехфазного короткого замыкания в начале или в конце двухцепной линии электропередачи.

- •26.Порядок расчета динамической устойчивости двух электростанций, работающих параллельно на общую нагрузку.

- •27.Общая характеристика асинхронных режимов в эл.Системе: условия возникновения, возможность существования, мероприятия по их устранению.

- •28.Порядок расчета режима синхронного генератора при несинхронной частоте его вращения.

- •Р ис.9.13. Представление синхронной машины с тремя обмотками тремя машинами

- •29.Характеристика условий пуска асинхронных и синхронных двигателей.

- •30.Характеристика условий пуска асинхронного двигателя от источника соизмеримой мощности.

- •31.Уравнение движения при пуске двигателя. Графо-аналитический способ решения уравнения движения двигателя.

- •32.Упрощенный расчет динамической характеристики асинхронного двигателя.

- •33.Мероприятия по повышению статической и динамической устойчивости систем электроснабжения промпредприятий.

28.Порядок расчета режима синхронного генератора при несинхронной частоте его вращения.

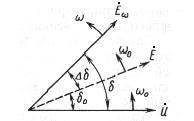

Рассмотрим условия работы системы, которая состоит из синхронного генератора, ротор которого вращается с постоянной угловой частотой , отличной от синхронной , и шин неизменного по величине и частоте напряжения.

Принципиальная

схема исследуемой системы приведена

на рис.9.6, векторная диаграмма – на

рис.9.7.

Принципиальная

схема исследуемой системы приведена

на рис.9.6, векторная диаграмма – на

рис.9.7.

Рис.9.6. Схема простейшей системы

При

построении векторной диаграммы

предполагается, что при некотором

значении

,

начиная от

![]() частота вращения вектора э.д.с

изменяется и становится равной

,

вместо

.

При этом модуль вектора

частота вращения вектора э.д.с

изменяется и становится равной

,

вместо

.

При этом модуль вектора

![]() угол

угол

![]() .

.

Рис.9.7. Векторная диаграмма системы

Здесь

из векторной диаграммы имеем

![]() и учитывая, что скольжение

и учитывая, что скольжение

![]() ,

получим

,

получим

![]() .

.

Таким

образом,

![]() ,

(9.1)

,

(9.1)

если отсчет времени ведется с момента изменения .

При

увеличении угловой частоты ротора сверх

синхронной и росте угла

(

При

увеличении угловой частоты ротора сверх

синхронной и росте угла

(![]() )

скольжение получает отрицательное

значение (генераторный режим) (см.

рис.9.8).

)

скольжение получает отрицательное

значение (генераторный режим) (см.

рис.9.8).

Рис.9.8. Характер изменений угловой частоты вращения и скольжения

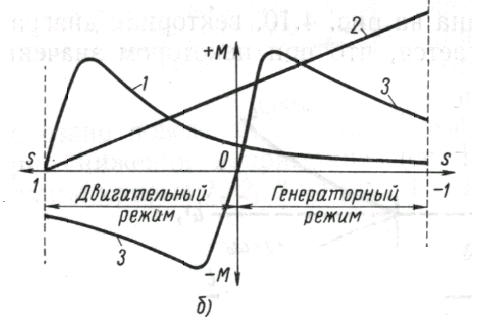

Укажем основные особенности процессов, происходящие при несинхронной работе синхронного генератора:

1. В машине и линии передачи циркулирует ток, имеющий слагающие двух частот и .

2. Синхронная машина одновременно приобретает свойства асинхронной, так как во всех короткозамкнутых обмотках ротора появляются токи, обусловленные наличием скольжения.

3. Появляются изменения параметров режима синхронной машины и параметров других элементов передачи:

а)

э.д.с.

![]() зависит от скольжения;

зависит от скольжения;

б)

созданные ею составляющие токов с

частотой

прооходят через реактивные сопротивления,

изменяющиеся для этих токов в отношении

![]() и приобретающие новые значения

и приобретающие новые значения

![]() .

.

Поставленная задача определения статических характеристик мощности при несинхронной работе генератора, сводящаяся к определению токов, мощностей и вращающих моментов, может быть решена тремя способами.

Первый способ основывается на предположении о возможности разделения рассматриваемой машины на две – синхронную и асинхронную, создающие общий вращающий момент .

Синхронная

машина, связанная с напряжением

,

работает с частотой

,

имеет э.д.с.

и развивает вращающий момент

![]() .

Асинхронная машина присоединена к шинам

напряжения

,

работает со скольжением

.

Асинхронная машина присоединена к шинам

напряжения

,

работает со скольжением

![]() ,

развивает вращающий момент

,

развивает вращающий момент

![]() и является, в зависимости от знака

скольжения, асинхронным двигателем или

асинхронным генератором, как это показано

на рис.9.9.

и является, в зависимости от знака

скольжения, асинхронным двигателем или

асинхронным генератором, как это показано

на рис.9.9.

Рис.9.9.

Разделение несинхронно работающей

синхронной машины

Рис.9.9.

Разделение несинхронно работающей

синхронной машины

на две механически связанные: синхронную и асинхронную

Подчеркнем,

что при этом параметры машины

,

как асинхронной, будут определяться

всеми короткозамкнутыми обмотками ее

ротора; сопротивление сети

![]() в простейшем случае будет введено в

цепь статора каждой машины. Это , конечно,

возможно только при грубых расчетах

первого приближения.

в простейшем случае будет введено в

цепь статора каждой машины. Это , конечно,

возможно только при грубых расчетах

первого приближения.

Заметим, что при первом способе можно получить выражения мощностей с помощью схем замещения, пользуясь методом наложения и определяя токи в каждой ветви.

Второй

способ

нахождения параметров режима (токов,

мощностей) при работе с несинхронной

частотой сводится к определению

дополнительных э.д.с., наводимых в каждой

обмотке ротора, и некоторой новой э.д.с.

(![]() или

или

![]() ),

действующей в схеме замещения машины.

),

действующей в схеме замещения машины.

Третий способ заключается в применении полных уравнений синхронной машины (уравнения Парка-Горева), позволяющих учесть все изменения частоты вращения и обусловленные ими изменения э.д.с. и моментов.

Рассмотрим первый простейший способ определения вращающих моментов согласно схеме, показанной на рис. 9.9. Начнем с синхронного генератора , связанного с шинами . Схема замещения имеет вид, показанный на рис.9.10, где согласно методу наложения

![]()

Здесь

![]()

![]() .

.

Рис.9.10. Определение токов в несинхронно работающей синхронной машине

методом наложения

Мощности в начале и конце передачи могут быть найдены как

![]()

![]() .

.

При

определении э.д.с.

предполагается, что появившиеся при

независимом возбуждении, возникающие

в результате скольжения, дополнительные

(наведенные) токи учтены в условной

асинхронной машине

;

тогда

![]() Если ток возбуждения получается от

возбудителя и подвозбудителя, сидящих

на одном валу с генератором, то

Если ток возбуждения получается от

возбудителя и подвозбудителя, сидящих

на одном валу с генератором, то

![]() .

В общем случае можно записать

.

В общем случае можно записать

![]() .

.

С

учетом этого найдем

![]() .

(9.2)

.

(9.2)

Определим из (9.2) выражение для :

![]() =

=

![]() (9.3)

(9.3)

где

![]() ;

;

![]() .

.

Вращающий момент генератора при этом будет

![]() .

(9.4)

.

(9.4)

Здесь

первое слагаемое момента , называемое

собственным

моментом

Здесь

первое слагаемое момента , называемое

собственным

моментом

![]() ,

получается при взаимодействии обмотки

ротора, питаемой э.д.с.

и обмотки статора, замкнутой на

сопротивление

,

получается при взаимодействии обмотки

ротора, питаемой э.д.с.

и обмотки статора, замкнутой на

сопротивление

![]() .

Его зависимость от скольжения при

.

Его зависимость от скольжения при

![]() показана на рис. 9.11 (характеристика 1).

показана на рис. 9.11 (характеристика 1).

Рис.9.11. Зависимости составляющих момента

несинронно работающей синхронной машины от скольжения при

В

простейшем случае при

![]() ,

собственный момент

,

собственный момент

![]() ,

(9.4 а)

,

(9.4 а)

где

![]() .

.

Заметим, что формула (9.4 а) по своей структуре аналогична известной формуле момента (мощности) асинхронного двигателя.

При

член

превращается в так называемую собственную

мощность

![]() .

.

Второе

слагаемое в (9.4) назавается взаимным

моментом;

при

он превращается во взаимную

мощность

![]() .

Зависимость амплитуды взаимного момента

от скольжения при

дается характеристикой

на рис.9.11.

.

Зависимость амплитуды взаимного момента

от скольжения при

дается характеристикой

на рис.9.11.

Мнимая

часть комплекса

![]() ,

дает реактивную мощность

,

дает реактивную мощность

![]() ,

(9.5)

,

(9.5)

где

![]() .

.

В конце передачи значения активной и реактивной мощностей будут

![]() ;

(9.6)

;

(9.6)

![]() ,

(9.7)

,

(9.7)

где

![]()

![]() .

.

Разность

активных мощностей в начале и конце

передачи при непрерывном изменении

положения и величины вектора

![]() ,

оказывается, не равна потерям мощности

в активном сопротивлении

,

оказывается, не равна потерям мощности

в активном сопротивлении

![]() :

:

![]()

где

![]() -

дополнительные потери, связанные со

скольжением.

-

дополнительные потери, связанные со

скольжением.

Асинхронный момент.

Найдем теперь величину вращающего момента , развиваемого условно выделенной машиной (рис.9.9), которую при отрицательном скольжении считаем генератором, а при положительном – двигателем.

Если

предположить, что на роторе генератора

![]() имеется только одна обмотка возбуждения,

выполненная как равномерно распределенная,

то выражение вращающего момента можно

записать как:

имеется только одна обмотка возбуждения,

выполненная как равномерно распределенная,

то выражение вращающего момента можно

записать как:

.

(9.8)

.

(9.8)

Здесь

![]() и

-

параметры схемы замещения асинхронного

двигателя, включая внешнее сопротивление

и

-

параметры схемы замещения асинхронного

двигателя, включая внешнее сопротивление

![]() .

.

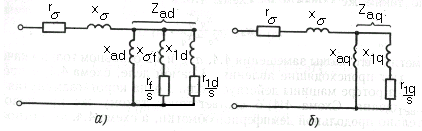

Для

перехода от параметров асинхронного

двигателя к параметрам синхронного

генератора, воспользуемся комплексной

схемой генератора , при- веденной на

рис.9.12.

Для

перехода от параметров асинхронного

двигателя к параметрам синхронного

генератора, воспользуемся комплексной

схемой генератора , при- веденной на

рис.9.12.

Рис.9.12. Комплексная схема замещения явнополюсной синхронной машины

с учетом демпферной обмотки: а) по продольной оси; б) по поперечной оси

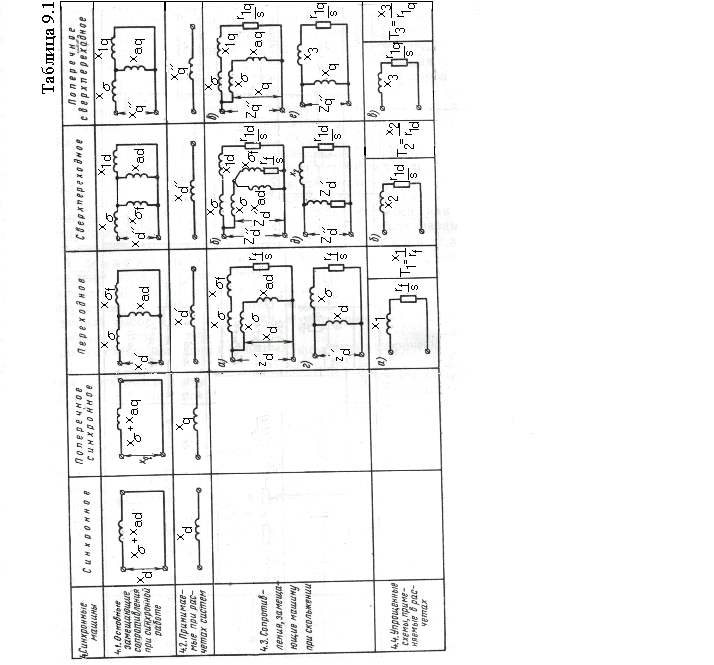

Соответствущие частные схемы для определения реактивных сопротивлений, представляющих генератор в некоторых характерных режимах, приведены в графах (4.1)-(4.4), табл.9.1.

Эти

схемы предполагают, что синхронно

работающий генератор находится или в

начальной стадии переходного процесса

(

Эти

схемы предполагают, что синхронно

работающий генератор находится или в

начальной стадии переходного процесса

(![]() )

или в установившемся режиме (

)

или в установившемся режиме (![]() ).

При асинхронном режиме (работа при

скольжении

).

При асинхронном режиме (работа при

скольжении

![]() )

приближенные Г-образные частные схемы

для определения сопротивлений

)

приближенные Г-образные частные схемы

для определения сопротивлений

![]() получаются на основе схем , изображенных

на рис.9.12, принимая вид, показанный в

графе 4.3.

получаются на основе схем , изображенных

на рис.9.12, принимая вид, показанный в

графе 4.3.

Эти схемы аналогичны упрощенной Г-образной схеме замещения (рис.2.11) асинхронного двигателя.

Дальнейшее

упрощение заключается в отбрасывании

ветви намагничивания аналогично тому,

как это было сделано ранее для асинхронного

двигателя. После этого схемы приобретают

вид схем, приведенных в графе 4.4 (![]()

![]() ).

Входящие в них сопротивления

).

Входящие в них сопротивления

![]() можно выразить через основные параметры

синхронного генератора. Так, рассматривая

схему в графе 4.3 а

в предположении, что

можно выразить через основные параметры

синхронного генератора. Так, рассматривая

схему в графе 4.3 а

в предположении, что

![]() ,

а также учитывая,

,

а также учитывая,

![]() и

и

![]() ,

получим

,

получим

![]() ,

(9.9)

,

(9.9)

откуда

![]() .

(9.10)

.

(9.10)

Аналогично из схемы графы 4.3 б будем иметь

![]() .

(9.11)

.

(9.11)

И точно таким же образом из схемы графы 4.3 в

![]() .

(9.12)

.

(9.12)

Заметим, что схемы замещения, приведенные в графе 4.4 а, б и в в основном отражают только качественно происходящие процессы. В самом деле, схема 4.4 а предполагает, что на роторе машины действует только одна короткозамкнутая обмотка возбуждения. Схема 4.4 б сооответствует такому же предположению относительно продольной демпферной обмотки, а схема 4.4 в –относительно поперечной.

Возвращаясь

к определению момента

условно выделенной машины

и переходя, согласно (9.10) от параметров

двигателя к параметрам, характеризующим

синхронный генератор, и заменяя

;

![]() ,

получим

,

получим

.

(9.8 а)

.

(9.8 а)

Зависимость

этого момента от скольжения представлена

на рис.9.11 характеристикой

![]() .

.

При

малых скольжениях иногда пренебрегают

величиной

![]() и грубо представляют

и грубо представляют

(9.8 б)

(9.8 б)

Уточнение формул асинхронного момента

У

синхронного генератора обмотка

возбуждения расположена не равномерно

по всему ротору, как это было принято

при выводе (9.8 а),

а только по продольной оси. Кроме этой

обмотки, по этой же оси

действует продольная демпферная обмотка,

а по оси

![]() -

поперечная демпферная обмотка. Будем,

аналогично тому как это делалось при

выводе формулы (9.8), определять момент,

развиваемый в результате действия всех

трех одноосных обмоток, как половину

суммы моментов трех асинхроннывх машин,

у каждой их которых имеются соответствующие

распределенные обмотки (рис.9.13):

-

поперечная демпферная обмотка. Будем,

аналогично тому как это делалось при

выводе формулы (9.8), определять момент,

развиваемый в результате действия всех

трех одноосных обмоток, как половину

суммы моментов трех асинхроннывх машин,

у каждой их которых имеются соответствующие

распределенные обмотки (рис.9.13):