- •Оглавление

- •1.Основные понятия и определения, используемые при изучении электромеханических переходных процессов. Виды режимов электрических систем.

- •2.Понятие об устойчивости: статическая, динамическая и результирующая. Характеристика переходного процесса, возникающего при нарушении соответствующей устойчивости.

- •Статическая устойчивость – это способность системы восстанавливать исходный режим после малого его возмущения или режим, весьма близкий к исходному (если возмущающее воздействие не снято).

- •3.Основные допущения, используемые при анализе электромеханических переходных процессов.

- •4.Характеристика передаваемой мощности при простой связи генератора с приемной системой неограниченной мощности. Идеальный предел мощности.

- •5.Характеристика передаваемой мощности при сложной связи генератора с приемной системой. Максимальные и предельные нагрузки.

- •6.Качество переходного процесса. Понятие о коэффициентах запаса.

- •7.Условия существования установившегося режима. Графо-аналитический способ определения параметров установившегося режима. Математическая оценка возможности существования установившегося режима.

- •8.Практические критерии устойчивости простейшей эл.Системы и асинхронного двигателя.

- •9.Прямой практический критерий статической устойчивости простейшей эл.Системы.

- •10.Косвенные (вторичные) критерии статической устойчивости простейшей эл.Системы.

- •11.Характеристики мощности явнополюсного синхронного генератора.

- •Р ис.5.3. Векторная диаграмма нормального режима работы явнополюсного генератора

- •12.Характеристика мощности электропередачи с генераторами, имеющими арв.

- •13.Действительный предел мощности электропередачи:понятие и порядок его определения.

- •Электропередачи при различных свойствах нагрузки

- •14.Статические характеристики комплексной нагрузки при изменении напряжения и частоты в системе. Понятие о регулирующем эффекте нагрузки.

- •15.Порядок определения действительного предела мощности электропередачи с учетом статических характеристик комплексной нагрузки.

- •16.Устойчивость асинхронного двигателя при изменении уровня и частоты питающего напряжения.

- •Ри.6.20. Схемы замещения асинхронного двигателя

- •Изменения активной и реактивной мощностей ад при изменениях час-

- •17. Устойчивость синхронного двигателя при изменении уровня и частоты питающего напряжения.

- •18.Вторичные признаки устойчивости комплексной нагрузки.

- •19.Основные положения анализа динамической устойчивости электростанции, работающей на шины приемной системы неограниченной мощности.

- •20.Схемы замещения при коротких замыканиях в расчетах динамической устойчивости.

- •21.Учет параметров синхронных машин в расчетах динамической устойчивости.

- •22.Правило площадей как метод оценки динамической устойчивости при работе электростанции на шины приемной системы неограниченной мощности.

- •23.Система относительных единиц, используемая в расчетах электромеханических переходных процессов.

- •24.Метод последовательных интервалов при расчете динамической устойчивости электростанции, работающей на шины приемной системы неограниченной мощности.

- •25.Порядок расчета времени отключения трехфазного короткого замыкания в начале или в конце двухцепной линии электропередачи.

- •26.Порядок расчета динамической устойчивости двух электростанций, работающих параллельно на общую нагрузку.

- •27.Общая характеристика асинхронных режимов в эл.Системе: условия возникновения, возможность существования, мероприятия по их устранению.

- •28.Порядок расчета режима синхронного генератора при несинхронной частоте его вращения.

- •Р ис.9.13. Представление синхронной машины с тремя обмотками тремя машинами

- •29.Характеристика условий пуска асинхронных и синхронных двигателей.

- •30.Характеристика условий пуска асинхронного двигателя от источника соизмеримой мощности.

- •31.Уравнение движения при пуске двигателя. Графо-аналитический способ решения уравнения движения двигателя.

- •32.Упрощенный расчет динамической характеристики асинхронного двигателя.

- •33.Мероприятия по повышению статической и динамической устойчивости систем электроснабжения промпредприятий.

15.Порядок определения действительного предела мощности электропередачи с учетом статических характеристик комплексной нагрузки.

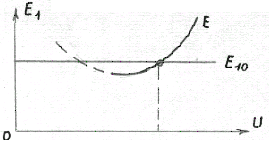

Действительный предел передаваемой активной мощности определяется как максимум характеристики мощности, построенной в зависимости от напряжения на шинах приемника (рис.6.3) или от угла (рис.6.2).

В

последнем случае в качестве независимой

переменной с одинаковым успехом может

быть использован угол

В

последнем случае в качестве независимой

переменной с одинаковым успехом может

быть использован угол

![]() -

между вектором э.д.с.

передающей станции и вектором напряжения

на

шинах нагрузки или угол

- между векторами э.д.с.

и

обеих

станций – передающей и местной (рис.6.14).

-

между вектором э.д.с.

передающей станции и вектором напряжения

на

шинах нагрузки или угол

- между векторами э.д.с.

и

обеих

станций – передающей и местной (рис.6.14).

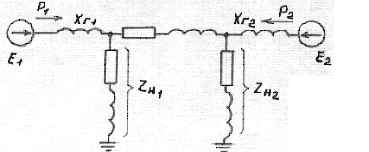

Рис.6.14. Схема системы с двумя электростанциями

При

представлении нагрузки ее статическими

характеристиками

![]() построение характеристики передаваемой

мощности сводится к ряду обычных расчетов

установившихся режимов.

построение характеристики передаваемой

мощности сводится к ряду обычных расчетов

установившихся режимов.

Например, пусть для схемы, изображенной на рис.6.14, известны условия нормального режима работы системы. Тем самым уже определена первая точка искомой характеристики.

Для

определения второй точки характеристики,

которая должна быть получена при

увеличенном значении передаваемой

мощности

![]() нужно задаться некоторым новым значением

активной мощности местной станции

нужно задаться некоторым новым значением

активной мощности местной станции

![]() ,

несколько меньшим, чем в нормальном

режиме (при увеличении передаваемой

мощности

,

несколько меньшим, чем в нормальном

режиме (при увеличении передаваемой

мощности

![]() и

постоянстве э.д.с.

напряжение на шинах нагрузки падает,

следовательно, уменьшаются

и

постоянстве э.д.с.

напряжение на шинах нагрузки падает,

следовательно, уменьшаются

![]() и

и

![]() ).

).

Поскольку

соответствующее изменение реактивной

мощности

![]() местной станции непосредственно

установлено быть не может, приходиться

задаваться несколькими произвольными

значениями

и для каждого из них произвести расчет

установившегося режима работы системы.

местной станции непосредственно

установлено быть не может, приходиться

задаваться несколькими произвольными

значениями

и для каждого из них произвести расчет

установившегося режима работы системы.

Для выполнения таких расчетов необходимо знать для какой-либо точки системы значения активной, реактивной мощностей и напряжения.

На

рис.6.14 исходной величиной является

неизменное значение э.д.с.

![]() местной станции.

местной станции.

Таким

образом, при фиксированных значениях

![]() и варьировании величиной

можно получить ряд значений напряжения

на шинах нагрузки, а по статическим

характеристикам нагрузки соответствующие

-

и варьировании величиной

можно получить ряд значений напряжения

на шинах нагрузки, а по статическим

характеристикам нагрузки соответствующие

-![]() и

.

Далее, по значениям

и

.

Далее, по значениям

![]() и

определяют соответствующие значения

и

определяют соответствующие значения

![]() и

и

![]() .

.

Построив

график зависимости найденных значений

от переменной

(рис.6.15) в точке пересечения графика с

горизонтальной прямой

Построив

график зависимости найденных значений

от переменной

(рис.6.15) в точке пересечения графика с

горизонтальной прямой

![]() определяют истинное значение

,

далее

и

при принятом значении

.

определяют истинное значение

,

далее

и

при принятом значении

.

Рис.6.15. Зависимость э.д.с. от напряжения на шинах нагрузки

Значение

мощности передающей станции

и напряжения

(или угла

)

определяют в этом режиме вторую точку

искомой характеристики

![]() или

или

![]() .Задаваясь

дальнейшим уменьшением мощности местной

станции

и повторяя расчеты в указанной выше

последовательности, можно получить

третью точку характеристики и т.д.

.Задаваясь

дальнейшим уменьшением мощности местной

станции

и повторяя расчеты в указанной выше

последовательности, можно получить

третью точку характеристики и т.д.

Построенная таким образом искомая характеристика имеет вид, изображенный на рис.6.16, а или рис.6.16, б.

Рис.6.16.

Характеристики передаваемой активной

мощности в зависимости:

Рис.6.16.

Характеристики передаваемой активной

мощности в зависимости:

а) от напряжения ; б) от угла

Касательная

к характеристике

![]() рис.6.16, б)

дает значение синхронизирующей мощности

рис.6.16, б)

дает значение синхронизирующей мощности

![]() при нагрузке, заданной статическими

характеристиками. Синхронизирующая

мощность становится равной нулю, когда

достигается амплитуда

при нагрузке, заданной статическими

характеристиками. Синхронизирующая

мощность становится равной нулю, когда

достигается амплитуда

![]() характеристики мощности при

характеристики мощности при

![]() .

.

Равенство нулю является формальным признаком неустойчивости в рассматриваемых условиях.

Подобным же образом решается задача и для схемы с несколькими нагрузками, заданными их статическими характеристиками (рис.6.17).

Рис.6.17.

Схема замещения системы с несколькими

нагрузками

Рис.6.17.

Схема замещения системы с несколькими

нагрузками

При

представлении нагрузок постоянными

сопротивлениями (см. рис.6.18) задача

построения характеристики мощности и

определения действительного предела

мощности существенно упрощается.

При

представлении нагрузок постоянными

сопротивлениями (см. рис.6.18) задача

построения характеристики мощности и

определения действительного предела

мощности существенно упрощается.

Рис.6.18. Представление нагрузок постоянными сопротивлениями

в схеме замещения системы

В § 2.4 было установлено, что в случае, когда схема замещения связей между источниками напряжения (э.д.с.) комбинируется из активных и индуктивных сопротивлений, которые не зависят от напряжения и тока, то ток и мощность источника (станции) определяется через собственные и взаимные проводимости ветвей системы.

Вычислив

для передающей станции на рис.6.18

собственную и взаимную проводимости

и

![]() можно записать зависимость мощности

передающей станции от угла

в виде

можно записать зависимость мощности

передающей станции от угла

в виде

![]() .

(6.1)

.

(6.1)

Эта

зависимость вытекает из (2.9) при подстановке

![]() и

и

![]() .

.

Максимум этой характеристики

![]() (6.2)

(6.2)

дает значение действительного предела мощности.

Таким

образом, при представлении нагрузок

постоянными сопротивлениями можно не

интересоваться характером изменения

напряжения приемника. Влияние характеристик

приемника на действительный предел

мощности в выражении (6.2) проявляется

через модули собственной

![]() и взаимной

и взаимной

![]() проводимостей, которые определяются с

учетом сопротивлений нагрузок и местных

генераторов.

проводимостей, которые определяются с

учетом сопротивлений нагрузок и местных

генераторов.

Следует отметить, что реактивная мощность комплексной нагрузки с уменьшением напряжения на ее шинах сначала относительно быстро уменьшается, а затем все медленнее и медленнее и , наконец, начинает даже возрастать.

Передача нагрузке больших реактивных мощностей от генераторных станций при низком напряжении осуществлена быть не может, так как амлитуды передаваемых активной и реактивной мощностей при снижении напряжения уменьшаются.

Этой ситуации не возникает при представлении нагрузки постоянным сопротивлением, поскольку активная и реактивная мощности такой нагрузки непрерывно падают с уменьшенияем напряжения по квадратичной зависимости и здесь всегда оказывается возможным сбалансировать активную и реактивную мощности нагрузки с помощью генераторов.

Совершенно разные результаты, получаемые при больших углах и низких напряжениях в случае представления нагрузки ее статическими характеристиками, с одной стороны, и постоянным сопротивлением - с другой, не исключает возможности совпадения режимов при достаточно высоких уровнях напряжения на шинах приемника в этих двух случаях.

Этому

способствует примерно одинаковое

значение регулирующего эффекта нагрузки

по реактивной мощности при значении

напряжения, близ-ком к номинальному,

достигающее для комплексной нагрузки

![]() и для нагрузки, представленной неизменным

комплексным сопротивлением -

и для нагрузки, представленной неизменным

комплексным сопротивлением -![]() .

.

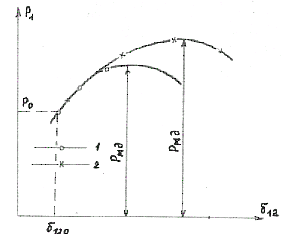

На рис.6.19 показаны характеристики активной мощности в зависимости от угла для одной и той же системы, но при различном представлении нагрузки.

Как

видно, начальный режим работы при угле

![]() и

и

![]() в обоих случаях один и тот же. Значительное

расхождение характеристик активной

мощности имеет место лишь при приближении

к действительному пределу мощности.

в обоих случаях один и тот же. Значительное

расхождение характеристик активной

мощности имеет место лишь при приближении

к действительному пределу мощности.

Следовательно, в ориентировочных расчетах, по-видимому, можно допустить представление нагрузки постоянным комплексным сопротивлением, значительно упрощающее расчеты.

Однако, когда нужно иметь надежные результаты, следует использовать статические характеристики нагрузки.

Рис.6.19. Определение действительного предела мощности

при различных способах задания нагрузки:

1) задание нагрузки статическими характеристиками;

2) задание нагрузки постоянным сопротивлением