- •Билет № 8

- •Билет № 9

- •Билет № 11

- •Билет № 13

- •5.3. Этапы разработки производственной программы

- •Билет № 14

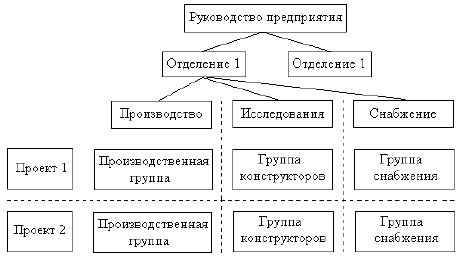

- •Матричная структура управления

- •Билет № 15

- •Вопрос 1 Методы контроллинга в производственном менеджменте

- •Вопрос 2 Управление портфелем продукции.

- •Вопрос 3 Управление персоналом в системе производственного менеджмента

- •Вопрос 1 Управление качеством работы и продукции.

- •Вопрос 2 Определение загрузки оборудования

- •Вопрос 3Показатели использования производственной мощности

- •Вопрос 1 Производственная мощность и ее значение.

- •Вопрос 2 Методика расчета средней величины производственной мощности

- •Вопрос 3 Управление персоналом в системе производственного менеджмента

Задачи (с 1по 15)

Рассчитать величину оборотного капитала, необходимого для закупки сырья. План выпуска продукции – 1000 единиц. Норма сырья для изготовления продукции составляет 1 кг сырья на 1 единицу продукции. Цена на сырье на рынке колеблется от 1,2 до 1,5 тыс. руб. за 1 кг.

Если я правильно понимаю, нужно рассчитать количество средств, которые требуется истратить на закупку сырья. Если так, то все очень просто: Капитал = План выпуска в штуках * Норма сырья * Цена на сырьё. При этом норма сырья считается как Количество сырья / Количество единиц продукции. Т.е. Капитал = 1000 * ( 1 / 1 ) * (от 1.2 до 1.5) = от 1200 до 1500 тыс. руб.

Рассчитать учетный процент и учетную ставку по вексельному кредиту. Номинальная цена векселя – 1 млн. руб. Банк покупает его, выплачивая 0,9 млн. руб. за 6 месяцев до наступления срока платежа по векселю.

Учетный процент - это плата, взимаемая банком за авансирование денег при учете векселя (или иных ценных бумаг, купонов, облигаций, долговых обязательств).

D = 1000 - 900 = 100 тыс. руб.

d = (360 x D) / (S x t ) = 360 x 100 / (1000 x 180) = 0.2 или 20%

t = 6 месяцев х 30 дней = 180 дней.

Определить оптовую (отпускную) цену с учетом НДС, если издержки производства составляют (руб./т.): сырье и материалы – 850, топливо и энергия – 120, заработная плата производственных рабочих с начислениями – 140, цеховые расходы – 160, общехозяйственные расходы – 200, внепроизводственные расходы – 60, расчетная рентабельность продукции – 16%, налог на добавленную стоимость – 18%.

Общие издержки (себестоимость) = 850 + 120 + 140 + 160 + 200 + 60 = 1530 руб/т

Прибыль = затраты * рентабельность = 1530 * 0.16 = 244.8 руб/т

Цена изготовителя (оптовая) = себестоимость + прибыль = 1530 + 244.8 = 1774.8 руб/т

Цена оптовая с НДС = цена оптовая + НДС = 1774.8 + (1774.8 * 0.18) = 2094.26 руб/т

Рассчитать величину потребности в оборотных средствах по сырью (запасы сырья). План расхода сырья на изготовление продукции на квартал составляет 9000 руб. Количество дней в квартале – 90. Норма запаса сырья – 25 дней.

Имеем: расход сырья за 1 день = 9000 / 90 = 100 р. Соответственно за 25 дней израсходуется 25 * 100 = 2500 руб. Это и есть величина потребности в оборотных средствах по запасам сырья.

Рассчитать ставку платы за факторинг. Процент за кредит – 180% годовых. Средний срок оборачиваемости средств в расчете – 20 дней.

Вычисляем из пропорции:

Процент за кредит -- 365 дней

Ставка платы -- 20 дней

Следовательно Ставка = 20 * 180% / 365 = 9.86%

Основная продукция предприятия запланирована в объеме 5200 тыс. руб., услуги промышленного характера – 480 тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов составит в планируемом периоде 500 тыс. руб., из них 50% - для собственного производства. Размер незавершенного производства на конец периода составит 380 тыс. руб. остатки готовой продукции на складе на начало периода – 800 тыс. руб, на конец периода – 300 тыс. руб. Определить объем реализованной, валовой и чистой продукции предприятия, ели известно, что стоимость материальных затрат составляет 55% товарной продукции.

Нашел 5 задачек, из которых пятая точь в точь как эта. Думаю стоит тебе ознакомиться с ними всеми.

Задача 5.

Товарная продукция составляет 2 млн. руб. Остатки незавершенного производства на конец периода составили 500 тыс. руб., на начало периода - 200 тыс. руб. Рассчитать объем валовой продукции.

Решение задачи 5:

ВП = ТП - НЗПн + НЗПк (19)

ВП = 2 000 - 200 + 500 = 2 300 тыс. руб.

При уменьшении остатков незавершенного производства товарная продукция будет больше валовой на разницу остатков.

Задача 6.

Товарная продукция составляет 2 млн руб. Остатки незавершенного производства на начало периода составляло 500, а на конец 200 тыс. руб.. Рассчитать объем валовой продукции.

Решение задачи 6:

ВП = 2 000 - 500 + 200 = 1 700 тыс. руб.

Задача 7.

Организация произвела в течение месяца готовую продукцию: изделие А - 10 000 шт. по отпускной цене (без НДС) - 2 000 руб./ед.; изделие Б – 5 000 шт. по отпускной цене – 4 000 руб./ед. ; полуфабрикаты: С – 400 шт. по отпускной цене - 100 руб./ед.; Д – 500 шт. по отпускной цене - 400 руб./ед.; Е – 200 шт. по отпускной цене за единицу 150 руб./ед. Кроме того, организацией были оказаны услуги и работы промышленного характера другим организациям на сумму 1,0 млн. руб.; работы для собственных непромышленных нужд – 1,5 млн. руб.; работы и услуги для своих работников – 300 тыс. руб. Рассчитать объем товарной продукции организации за месяц.

Решение задачи 7:

ТП = ГП «А» · Цгп «А» + ГП «Б» · Цгп «Б» + ПФ «С» · Цпф «С» + ПФ «Д» ·

·Цпф «Д» + ПФ «Е» · Цпф «Е» + УРп + УРнп + УРр; (20)

ТП = 2,0 · 10 000 + 4,0 · 5 000 + 0,1 · 400 + 0,4 · 500 + 0,15 · 200 + 1 000 + 1 500 + + 300 = 43 070 тыс. руб.

Задача 8.

В отчетном периоде предприятие выпустило изделий Х в количестве 1 500 ед., изделий У—1 800 ед. Цена изделия X—10 тыс. руб., Y — 30 тыс. руб. Стоимость услуг непромышленного характера, оказанных сторонним организациям, - 500 тыс. руб. Остаток незавершенного производства на начало года - 650 тыс. руб., на конец года — 450 тыс. руб. Остатки готовой продукции на складах на начало периода —150 тыс. руб., на конец периода - 250 тыс. руб. Определить размер валовой, товарной и реализованной продукции.

Решение задачи 8:

Объем товарной продукции (ТП) определяется по формуле (20):

ТП = (1 500 · 10,0 + 1 800 · 30,0) + 500,0 = 112 570 тыс. руб.

Валовая продукция (ВП) отличается от товарной продукции на величину изменения остатков незавершенного производства на начало и конец планового периода и определяется по формуле (19):

ВП = 112 570 + 450 - 650 = 112 370 тыс. руб.

Объем реализованной продукции (РП) определяется по формуле:

РП = ТП + ГПон + ГПок (21)

РП = 112 570 + 150 - 250 = 112 470 тыс. руб.

Задача 9.

Предприятие произвело основной продукции на сумму 525,5 тыс. руб. Работы промышленного характера, выполненные на сторону, составили 50,2 тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов собственного изготовления — 30,7 тыс. руб., 80% из них потреблено в собственном производстве. На конец года размер незавершенного производства увеличился на 10,0 тыс. руб. Стоимость материальных затрат составляет 40% от товарной продукции. Определить размер товарной, валовой, реализованной и чистой продукции.

Решение задачи 9:

Объем товарной продукции (ТП) определяется по формуле (20); валовой продукции – по формуле (19); реализованной – по формуле (21).

ТП = 525,5 + 50,2 + 30,7 – 30,7 · 0,8 = 581,84 тыс. руб.;

ВП = 581,84 + 10,0 = 591,84 тыс. руб.;

РП = ТП = 581,84 тыс. руб.

Чистая продукция (ЧП) в отличие от валовой и товарной не содержит повторного счета, т.е. материальных затрат, и рассчитывается по формуле:

ЧП = ТП - МЗ (22)

ЧП = 581,84 · (1 – 0,4) = 349,1 тыс. руб.

Рассчитать величину товарных запасов. План товарооборота магазина (по продажным, т.е. по розничным, ценам) на квартал – 18000 руб. Уровень торговой надбавки – 25% к покупной, т.е. оптовой, цене. Количество дней в квартале – 90. Норма товарного запаса – 15 дней.

Не нашел формулы, но основываясь на здравом смысле:

- Если торговая надбавка 25% включается в розничную стоимость, значит оптовая стоимость будет = 18000 / 1.25 = 14400 руб

- По оптовой цене рассчитываем товарооборот в расчете на 1 день: 14400 / 90 = 160 руб

- По товарообороту на 1 день рассчитываем норму товарного запаса: 160 * 15 = 2400 руб.

Рассчитать сумму страхового возмещения по системе пропорциональной ответственности. Стоимостная оценка объекта страхования – 10 млн. руб., страховая сумма – 2,5 млн. руб., ущерб страхователя в результате повреждения объекта – 5,0 млн. руб.

Имеем пропорцию:

Страховая сумма -- Стомостная оценка

Страховое возмещение -- Ущерб страхователя

Таким образом, Страховое возмещение = Страховая сумма * Ущерб / Стоимостная оценка = 2,5 * 5,0 / 10 = 1,25 млн руб.

Определить плановую величину финансовых ресурсов на квартал. Объем использования финансовых ресурсов по кварталам базисного периода составлял: 130 тыс. руб., 100 тыс. руб., 130 тыс. руб., 160 тыс. руб. Экспертная оценка перспектив изменения объема использования финансовых ресурсов показала, что в плановом квартале потребность в финансовых ресурсах должна возрасти на 20%.

Среднеквартальная величина использования финансовых ресурсов в базисном периоде составила:

( 130 + 100 + 130 + 160 ) / 4 = 130 тыс. руб.

Соответственно, в плановом квартале прогнозируемая потребность в финансовых ресурсах с учетом прогноза роста на 20% равна 130 * 1,20 = 156 тыс. руб.

Рассчитать сумму страхового возмещения по системе первого риска.Автомобиль застрахован по системе первого риска на сумму 5,0 млн. руб. Стоимость автомобиля – 7,0 млн. руб. Ущерб страхователя в связи с повреждением автомобиля – 3,6 млн. руб.

Страхование по системе первого риска предусматривает выплату страхового возмещения в размере ущерба, но в пределах страховой суммы. По этой системе весь ущерб в пределах страховой суммы (первый риск) компенсируется полностью. Ущерб сверх страховой суммы (второй риск) не возмещается.

Ответ: будет выплачено 3.6 млн. руб.

Примечание: если бы ущерб превысил страховую сумму, было бы выплачено 5 млн руб независимо от суммы ущерба.

В отчетном периоде предприятие выпустило изделий «А» в количестве 200 единиц по цене 1800 руб., изделий Б – 300 единиц по цене 2580 руб. Стоимость услуг промышленного характера, оказанных сторонним организациям, - 37500 руб. остаток незавершенного производства на начало года – 75 тыс. руб., на конец года – 53 тыс. руб. Наряду с основной продукцией произведена тара на сумму 12 тыс. руб., в том числе для отпуска на сторону на сумму 8 тыс. руб. Определить размер валовой, товарной и реализованной продукции.

Товарная продукция = Изд.А * Цена.А + Изд.Б * Цена.Б + СтоимостьПромУслуг + СтоимостьТары = 200 * 1800 + 300 * 2580 + 37500 + 12000 = 1183500 руб.

Валовая продукция = Товарная продукция - Остаток на начало года + Остаток на конец года = 1183500 - 75000 + 53000 = 1161500 руб. (согласно формуле (19) )

Реализованная продукция = Товарная продукция - Остаток готовой продукции на начало года + Остаток готовой продукции на конец года.

Поскольку про остатки в задаче ничего не сказано, полагаем их равными нулю. Следовательно, реализованная продукция равна товарной продукции.

Но есть нюанс: раз для реализации на сторону ТАРЫ произведено на 8 тыс руб, то реализованная продукция будет на (12 - 8) = 4 тыс. меньше, т.е. 1179500 руб.

Определить план поступления средств за год в фонд потребления. Остаток фонда потребления на начало года – 1,2 млн. руб. В течение года планируется расходование средств данного фонда в размере 6 млн. руб. Остаток фонда потребления на конец года предусматривается в размере 1,5 млн. руб.

Формулы не нашел, но тут похоже все элементарно:

План поступления = План расходования + Остаток на конец года - Остаток на начало года = 6 + 1.5 - 1.2 = 6.3 млн руб.

Рассчитать сумму страхового возмещения по системе первого риска. Автомобиль застрахован по системе первого риска на сумму 6,0 млн. руб. Стоимость автомобиля – 7,0 млн. руб. Ущерб страхователя в связи с аварией автомобиля составит 8,0 млн. руб.

ответ :6,0 мил.руб

Определить размер посреднической надбавки в процентах к оптовой цене, если известно, что продукция реализуется в розничный магазин через оптового посредника по цене 187 руб. за единицу в количестве 1200 штук. Издержки обращения оптового посредника – 3288 руб. рентабельность у посредника 30% к издержкам обращения. Ставка НДС- 18%.

ИО=3288/1200=2.74

Нп=2,74+30%+18%=4.2

Zопт = 187 руб. - 4,2 руб. =182.2

Нп (%) = 4,2руб. / 182 руб. * 100% =2.30%

Нашел аналогичную задачу с решением:

Определить размер посреднической надбавки в процентах к оптовой цене, если известно, что продукция реализуется в розничный магазин через оптового посредника по цене 18,7 руб. за ед. в количестве 120 шт. Издержки обращения оптового посредника составляют 328,8 руб. Рентабельности 30% к издержкам обращения. Ставка НДС -20%.

Решение

1. Определим издержки обращения посредника на одну единицу продукции:

ИО = 328,8 / 120 = 2,74 руб.

2. Рассчитаем наценку посредника в виде прибыли и НДС:

Наценка без НДС = 2,74 + 30% = 2,74 + (2,74 * 30%) = 2,74 + (2,74 * 0,3) = 2,74 + 0,822 = 3,562

Нп = Наценка без НДС + 20% = 3,562 + (3,562 * 20%) = 3,562 + (3,562 * 0,2) = 3,562 + 0,7124 = 4,2744

Нп = 2,74 руб. + 30% + 20% = 4,27 руб.

3. Оптовая цена единицы изделия:

Zопт = 18,7 руб. - 4,27 руб. = 14,43 руб.

4. Процент посреднической наценки:

Нп (%) = 4,27 руб. / 14,43 руб. * 100% = 29%.

см. Рассчитать величину оборотного капитала, необходимого для закупки сырья. План выпуска продукции – 2000 единиц. Норма сырья для изготовления продукции составляет 2 кг сырья на 1 единицу продукции. Цена на сырье на рынке колеблется от 2,2 до 2,5 тыс. руб. за 1 кг.

=2000 *(2/1)= 4000

2.2*4000=8800

2.5*4000=10000

ответ (от 8800до 10000)

Вопросы (с 1 по 15)

Билет № 1

Понятие предприятия, его признаки и структура.

Объект и субъект управления производством.

Организационная структура предприятия.

Рассчитать величину оборотного капитала, необходимого для закупки сырья. План выпуска продукции – 1000 единиц. Норма сырья для изготовления продукции составляет 1 кг сырья на 1 единицу продукции. Цена на сырье на рынке колеблется от 1,2 до 1,5 тыс. руб. за 1 кг.

1 Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий правами юридического лица, который на основе использования трудовым коллективом имущества производит и реализует продукцию, выполняет работы, оказывает услуги.

Главной задачей предприятия является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и интересов собственника имущества предприятия.

Оно обладает следующими признаками:

Во-первых, предприятие должно иметь в своей собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, которое обеспечивает материально-техническую возможность функционирования предприятия; Во-вторых, предприятие отвечает своим имуществом по обязательствам, которые возникают у него во взаимоотношениях с кредиторами, в том числе и перед бюджетом; В третьих, предприятие выступает в хозяйственном обороте от своего имени и имеет право заключать все виды гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами; В четвертых, предприятие имеет право быть истцом и ответчиком в суде; В пятых, предприятие должно иметь самостоятельный баланс и своевременно представлять установленную государственными органами отчетность; В шестых, предприятие должно иметь свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму.

Основными принципами организации предприятия являются:

организационно-административная обособленность; финансово-экономическая самостоятельность; производственно-техническое единство.

Организационно-административная обособленность означает, что предприятие имеет обособленное имущество, единый коллектив, единую администрацию и обладает правом юридического лица.

Финансово-экономическая самостоятельность заключается в том, что предприятие организует свою деятельность на основе самоокупаемости и имеет единую законченную форму учета и отчетности. Оно может распоряжаться наличными материальными и финансовыми ресурсами с целью обеспечения своего успешного функционирования и развития, имеет расчетный счет в банке, на который поступают все денежные средства и через который производятся все расчеты предприятия, имеет право самостоятельно планировать свою деятельность, осуществлять внешнеторговые операции и т.д.

Производственно-техническое единство обеспечивается совокупностью средств производства (зданиями, сооружениями, машинами, оборудованием и др.), объединенных в особые производственные подразделения и части, технологически связанные в производственном процессе. Оно предопределяет единую систему технической документации, общую техническую политику, единую систему машин, наличие общих, вспомогательных и обслуживающих подразделений.

Основным подразделением производственного предприятия является цех, который представляет собой совокупность производственных участков, территориально выделенных для изготовления части продукта или выполнения отдельных стадий технологических операций (получение поковок, отливок, механическая обработка и т.д.)

В процессе своей деятельности предприятие выполняет следующие функции:

1. Управление финансами. Забота о финансах является отправным моментом и конечным результатом работы любого предприятия. Его цель – обеспечение финансовой устойчивости и ликвидности. В условиях рыночной экономики эта функция выдвигается на первый план. Резко повышается значимость финансовых ресурсов, с помощью которых осуществляется формирование оптимальной структуры капитала и наращивание производственного потенциала предприятия, а также финансирование текущей хозяйственной деятельности. От того, каким капиталом располагает субъект хозяйствования, насколько оптимальна его структура, насколько целесообразно он трансформируется в основные и оборотные средства, зависит финансовое благополучие предприятия и результаты его деятельности.

2. Управление персоналом. Выражается в отборе и приеме на работу, подготовке и переподготовке персонала в соответствии с потребностями бизнеса, решении всех вопросов, касающихся его эффективного использования.

3. Исследования и разработки. Деятельность по созданию новых видов продукции и технологических процессов, улучшению существующих с целью повышения эффективности производства и расширения рынка сбыта.

4. Маркетинг, обеспечивающий исследование рынка, определение нужд и запросов потребителей, реальные заказы на продукцию и успешную ее реализацию.

5. Производственная, которая вытекает из главной задачи предприятия – получение прибыли. Это возможно только за счет производства продукции, работ и услуг, необходимых обществу.

6. Материально-техническое обеспечение. Данная функция реализуется в результате приобретения сырья, комплектующих, машин, оборудования и других материальных ценностей, необходимых для хозяйственной деятельности.

7. Экологическая функция, предусматривающая выпуск экологически чистой продукции и снижение ее природоемкости. Экологическая деятельность предприятия направлена на снижение и компенсацию отрицательного воздействия его производства на окружающую среду.

8. Социальная функция. Обеспечивает условия для воспроизводства рабочей силы, материальную заинтересованность в результатах труда. Предприятие несет ответственность за производственный травматизм, обязано обеспечить безопасные условия труда своим работникам. Важной составляющей социальной деятельности является обеспечение подготовки, переподготовки и повышение квалификации персонала.

2)

Субъект управления – это управляющая подсистема. Субъект управления подает команды (указания, приказы, распоряжения и т. д.) объекту управления, который должен их выполнять. В командах содержится информация о том, как должен функционировать объект управления (когда, каким образом и где он должен достичь поставленных целей). В организации в качестве субъекта управления выступают менеджеры различного уровня.

Объект управления – это управляемая подсистема. Объект управления получает команды от субъекта управления и функционирует в соответствии с их содержанием. Объектом управления в организации являются вся организация, структурные подразделения и отдельные работники. Работа объекта управления дает определенный результат. С помощью обратной связи субъект управления получает информацию относительно функционирования объекта управления, что является основанием для выработки новых управленческих команд.

Субъект управления (менеджер) имеет определенные мотивы поведения. Наиболее эффективно он будет осуществлять управленческую деятельность, если цели управления (желаемое состояние субъекта управления) будут совпадать с целями, которые ставит перед собой субъект управления. Чтобы эта взаимосвязь была прочной необходимо соблюдение двух условий: 1) отсутствие возможности достижения личных целей за счет управленческой деятельности; 2) прямая зависимость степени достижения личных целей от степени достижения целей управления.

3)

Организационная структура предприятия

К понятию организация можно подходить с двух точек зрения - структурной и поведенческой. При структурном подходе организацию рассматривают как таковую, способы распределения производственных обязанностей и то, каким образом передаются полномочия и ответственность в рамках организации. При поведенческом подходе в центре исследования находится человек. Независимо от того, насколько тщательно продумана структура организации, деятельность будет определяться в первую очередь людьми, входящими в состав этой организации, их способностями и мотивацией к труду. Организация как процесс заключается в решении вопросов формирования структуры, касающихся: ответственности, посредством которой поставленные перед предприятием задачи распределяются между отдельными руководителями и служащими, формальных внутренних взаимоотношений между служащими предприятия по поводу разделения ответственности. Организовать - значит спланировать и определить те функции и действия, которые необходимы для выполнения той или иной работы, а также объединить эти функции и действия в рамках группы, сектора, отдела, подразделения. Организационное взаимодействие - это формальные отношения между отдельными позициями управления в рамках структуры. Организация состоит из лиц, которые имеют перед собой некую цель, работают в одной команде, группе, используют определенные знания и технические приемы, выступают как единый целостный организм. Организационная структура - это состав (перечень) отделов, служб и подразделений в аппарате управления, системная их организация, характер соподчиненности и подотчетности друг другу и высшему органу управления фирмы, а также набор координационных и информационных связей, порядок распределения функций управления по различным уровням и подразделениям управленческой иерархии. четырем типам организационных структур: линейным, функциональным, дивизиональным и адаптивным. Линейная структура управления Особенности и области применения. Сущность линейной (иерархической) структуры управлений состоит в том, что управляющие воздействия на объект могут передаваться только одним доминантным лицом - руководителем, который получает официальную информацию только от своих, непосредственно ему подчиненных лиц, принимает решения по всем вопросам, относящимся к руководимой им части объекта, и несет ответственность за его работу перед вышестоящим руководителем (рисунок 1.5). Данный тип организационной структуры управления применяется в условиях функционирования мелких предприятий с несложным производством при отсутствии у них разветвленных кооперированных связей с поставщиками, потребителями, научными и проектными организациями и т. д. В настоящее время такая структура используется в системе управления производственными участками, отдельными небольшими цехами, а также небольшими фирмами однородной и несложной технологии.

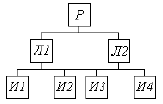

Рисунок 1.5 - Линейная структура управления: Р - руководитель: Л - линейные органы управления (линейные руководители); И - исполнители

Преимущества и недостатки. Преимущества линейной структуры объясняются простотой применения. Все обязанности и полномочия здесь четко распределены, и поэтому создаются условия для оперативного процесса принятия решений, для поддержания необходимой дисциплины в коллективе. В числе недостатков линейного построения организации обычно отмечается жесткость, негибкость, неприспособленность к дальнейшему росту и развитию предприятия. Линейная структура ориентирована на большой объем информации, передаваемой от одного уровня управления к другому, ограничение инициативы у работников низших уровней управления. Она предъявляет высокие требования к квалификации руководителей и их компетенции по всем вопросам производства и управления подчиненными. Функциональная структура управления Особенности и области применения. Функциональная структура (рисунок 1.6) сложилась как неизбежный результат усложнения процесса управления. Особенность функциональной структуры заключается в том, что хотя и сохраняется единоначалие, но по отдельным функциям управления формируются специальные подразделения, работники которых обладают знаниями и навыками работы в данной области управления.

Рисунок 1.6 - Функциональная структура управления: Р- руководитель; Ф - функциональные органы управления (функциональные руководители); И - исполнители

В принципе создание функциональной структуры сводится к группировке персонала по тем широким задачам, которые он выполняет. Конкретные характеристики и особенности деятельности того или иного подразделения (блока) соответствуют наиболее важным направлениям деятельности всего предприятия. Традиционные функциональные блоки предприятия - это отделы производства, маркетинга, финансов. Это широкие области деятельности, или функции, которые имеются на каждом предприятии для обеспечения достижения его целей. Если размер всей организации или данного отдела велик, то основные функциональные отделы можно, в свою очередь, подразделить на более мелкие функциональные подразделения. Они называются вторичными, или производными. Основная идея здесь состоит в том, чтобы максимально использовать преимущества специализации и не допускать перегрузки руководства. При этом необходимо соблюдать известную осторожность с тем, чтобы такой отдел (или подразделение) не ставил бы свои собственные цели выше общих целей всего предприятия. На практике обычно используется линейно-функциональная, или штабная, структура, предусматривающая создание при основных звеньях линейной структуры функциональных подразделений (рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 - Линейно-функциональная структура управления: Р - руководитель: Ф - функциональные органы управления (функциональные руководители): Л - линейные органы управления: И - исполнители

Основная роль этих подразделений состоит в подготовке проектов решений, которые вступают в силу после утверждения соответствующими линейными руководителями. Наряду с линейными руководителями (директорами, начальниками филиалов и цехов) существуют руководители функциональных подразделений (планового, технического, финансового отделов, бухгалтерии), подготавливающие проекты планов, отчетов, которые превращаются в официальные документы после подписания линейными руководителями. Эта система имеет две разновидности: цеховую структуру управления, характеризующуюся созданием при начальнике цеха функциональных подразделений по важнейшим функциям производства, и бесцеховую структуру управления, применяющуюся на небольших предприятиях и характеризующуюся делением не на цехи, а на участки. Основным достоинством этой структуры является то, что она, сохраняя целенаправленность линейной структуры, дает возможность специализировать выполнение отдельных функций и тем самым повысить компетентность управления в целом. Преимущества и недостатки. К преимуществам функциональной структуры можно отнести то, что она стимулирует деловую и профессиональную специализацию, уменьшает дублирование усилий и потребление материальных ресурсов в функциональных областях, улучшает координацию деятельности. Вместе с тем специализация функциональных отделов нередко является препятствием для успешной деятельности предприятия, поскольку затрудняет координацию управленческих воздействий. Функциональные отделы могут быть более заинтересованы в реализации целей и задач своих подразделений, чем общих целей всей организации. Это увеличивает вероятность конфликтов между функциональными отделами. Кроме того, на крупном предприятии цепь команд от руководителя до непосредственного исполнителя становиться слишком длинной. Опыт показывает, что функциональную структуру целесообразно использовать на тех предприятиях, которые выпускают относительно ограниченную номенклатуру продукции, действуют в стабильных внешних условиях и для обеспечения своего функционирования требуют решения стандартных управленческих задач. Примерами такого рода могут служить предприятия, действующие в металлургической, резинотехнической промышленности, в отраслях, производящих сырьевые материалы. Функциональная структура не подходит для предприятий с широкой или с часто меняющейся номенклатурой продукции, а также для предприятий, осуществляющих свою деятельность в широких международных масштабах, одновременно на нескольких рынках в странах с различными социально-экономическими системами и законодательством. Для предприятий такого типа более подходят дивизиональные структуры. Дивизиональная структура управления Особенности и области применения. Необходимость данного подхода к организации управления была вызвана резким увеличением размеров предприятий, диверсификацией их деятельности и усложнением технологических процессов в условиях динамично меняющейся внешней среды. Первыми перестройку структуры по этой модели начали крупнейшие организации, которые в рамках своих гигантских предприятий (корпораций) стали создавать производственные отделения, предоставляя им определенную самостоятельность в осуществлении оперативной деятельности. В то же время администрация оставляла за собой право жесткого контроля по общекорпоративным вопросам стратегии развития, научно-исследовательских разработок, инвестиций и т. п. Поэтому данный тип структуры нередко характеризуют как сочетание централизованной координации с децентрализованным управлением (децентрализация при сохранении координации и контроля). Ключевыми фигурами в управлении организациями с дивизиональной структурой становятся не руководители функциональных подразделений, а управляющие (менеджеры), возглавляющие производственные отделения. Структуризация организации по отделениям производится обычно по одному из трех критериев: по выпускаемой продукции или предоставляемым услугам (продуктовая специализация), по ориентации на потребителя (потребительская специализация), по обслуживаемым территориям (региональная специализация). Организация подразделений по продуктовому принципу (рисунок 1.8) является одной из первых форм дивизиональной структуры, и в настоящее время большинство крупнейших производителей потребительских товаров с диверсифицированной продукцией используют продуктовую структуру организации.

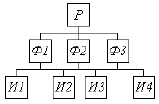

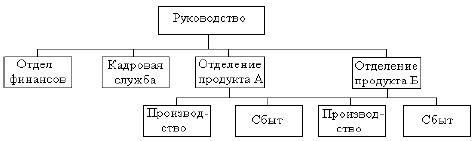

Рисунок 1.8 - Продуктовая структура управления

При использовании дивизионально-продуктовой структуры управления создаются отделения по основным продуктам. Руководство производством и сбытом какого-либо продукта (услуги) передаются одному лицу, которое является ответственным за данный тип продукции. Руководители вспомогательных служб подчиняются ему. Некоторые предприятия производят большой ассортимент товаров или услуг, которые отвечают запросам нескольких крупных групп потребителей или рынков. Каждая группа или рынок имеет четко определенные, или специфические, потребности. Если два или более таких элемента становятся особенно важными для предприятия, оно может использовать организационную структуру, ориентированную на потребителя, при которой все ее подразделения группируются вокруг определенных групп потребителей (рисунок 1.9). Данный тип организационной структуры находит применение в достаточно специфичных областях, например в сфере образования, где в последнее время наряду с традиционными общеобразовательными программами возникли специальные отделения для обучения взрослых, повышения квалификации и т. д. Примером активного использования организационной структуры, ориентированной на потребителя, являются коммерческие банки.

Рисунок 1.9 - Организационная структура, ориентированная на потребителя

Основные группы потребителей, пользующихся их услугами, - индивидуальные клиенты (частные лица), пенсионные фонды, трастовые фирмы, международные финансовые организации. Организационные структуры, ориентированные на покупателя, в равной степени характерны для торговых форм, торгующих оптом и в розницу. Если деятельность предприятия охватывает большие географические зоны, особенно в международном масштабе, то может оказаться целесообразной организационная структура по территориальному принципу, т. е. по месту расположения ее подразделений (рисунок 1.10). Региональная структура облегчает решение проблем, связанных с местным законодательством, обычаями и нуждами потребителей. Такой подход упрощает связь предприятия с клиентами, а также связь между его подразделениями.

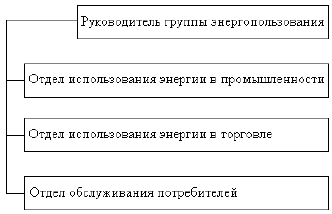

Рисунок 1.10 - Региональная организационная структура

Хорошо знакомым примером региональных организационных структур могут служить сбытовые подразделения крупных предприятий. Среди них зачастую можно встретить подразделения, деятельность которых охватывает весьма обширные географические зоны, которые в свою очередь делятся на более мелкие подразделения, поделенные на еще более мелкие блоки. Преимущества и недостатки. Различные типы дивизиональной структуры имеют одну и ту же цель - обеспечить более эффективную реакцию предприятия на тот или иной фактор окружающей среды. Продуктовая структура позволяет легко справиться с разработкой новых видов продукции, исходя из соображений конкуренции, совершенствования технологии или удовлетворения потребностей покупателей. Региональная структура позволяет более эффективно учитывать местное законодательство, социально-экономическую систему и рынки по мере географического расширения рыночных зон. Что касается структуры, ориентированной на потребителя, то она дает возможность наиболее эффективно учитывать запросы тех потребителей, от которых предприятие более всего зависит. Таким образом, выбор дивизиональной структуры должен быть основан на том, какой из этих факторов наиболее важен с точки зрения обеспечения реализации стратегических планов предприятия и достижения его целей. Дивизиональная структура существенно ускоряет реакцию предприятия на изменения, происходящие во внешней среде. В результате расширения границ оперативно- хозяйственной самостоятельности отделения рассматриваются как центры прибыли, активно использующие предоставленную им свободу для повышения эффективности работы. В то же время дивизиональные структуры управления привели к росту иерархичности, т. е. вертикали управления. Они потребовали формирования промежуточных уровней управления для координации работы отделений, групп и т. п. Дублирование функций управления на разных уровнях в конечном счете привело к росту затрат на содержание управленческого аппарата. Адаптивные структуры управления Особенности и области применения. Адаптивные, или органические, структуры управления обеспечивают быструю реакцию предприятия на изменения внешней среды, способствуют внедрению новых производственных технологий. Эти структуры ориентируются на ускоренную реализацию сложных программ и проектов, могут применяться на предприятиях, в объединениях, на уровне отраслей и рынков. Обычно выделяют два типа адаптивных структур: проектный и матричный. Проектная структура формируется при разработке организацией проектов, под которыми понимаются любые процессы целенаправленных изменений в системе, например модернизация производства, освоение новых изделий или технологий, строительство объектов и т. п. Управление проектом включает определение его целей, формирование структуры, планирование и организацию выполнения работ, координацию действий исполнителей. Одной из форм проектного управления является формирование специального подразделения - проектной команды, работающей на временной основе. В ее состав обычно включают необходимых специалистов, в том числе и по управлению. Руководитель проекта наделяется так называемыми проектными полномочиями. В их числе ответственность за планирование проекта, за состояние графика и ход выполнения работ, за расходование выделенных ресурсов, в том числе и за материальное поощрение работающих. В связи с этим большое значение придается умению руководителя сформировать концепцию управления проектом, распределить задачи между участниками команды, четко определять приоритеты и ресурсы, конструктивно подходить к разрешению конфликтов. По завершении проекта структура распадается, а сотрудники переходят в новую проектную структуру или возвращаются на свою постоянную должность (при контрактной работе - увольняются). Такая структура обладает большой гибкостью, но при наличии нескольких целевых программ или проектов приводит к дроблению ресурсов и заметно усложняет поддержание и развитие производственного и научно-технического потенциала организации как единого целого. При этом от руководителя проекта требуется не только управление всеми стадиями жизненного цикла проекта, но и учет места проекта в сети проектов данной организации. С целью облегчения задач координации в организациях создаются штабные органы управления из руководителей проектов или используются так называемые матричные структуры. Матричная структура (рисунок 1.11) представляет собой решетчатую организацию, построенную на принципе двойного подчинения исполнителей: с одной стороны, непосредственному руководителю функциональной службы, которая предоставляет персонал и техническую помощь руководителю проекта, с другой - руководителю проекта (целевой программы), который наделен необходимыми полномочиями для осуществления процесса управления в соответствии с запланированными сроками, ресурсами и качеством. При такой организации руководитель проекта взаимодействует с двумя группами подчиненных: с постоянными членами проектной группы и с другими работниками функциональных отделов, которые подчиняются ему временно и по ограниченному кругу вопросов. При этом сохраняется их подчинение непосредственным руководителям подразделений, отделов, служб. Полномочия руководителя проекта могут варьироваться от полной власти над всеми деталями проекта до простых канцелярских полномочий. Руководитель проекта контролирует работу всех отделов над данным проектом, руководители функциональных отделов - работу своего отдела (и его подразделений) над всеми проектами. Матричная структура представляет собой попытку использовать преимущества как функционального, так и проектного принципа построения организации и по возможности избежать их недостатков.

Рисунок 1.11 - Матричная структура управления

Преимущества и недостатки. Матричная структура управления позволяет достичь определенной гибкости, которая никогда не присутствует в функциональных структурах, поскольку в них все сотрудники закреплены за определенными функциональными отделами. В матричных структурах можно гибко перераспределять кадры в зависимости от конкретных потребностей каждого проекта. Матричная организация дает большую возможность координации работ, характерную для дивизиональных структур. Это достигается за счет создания должности руководителя проекта, который координирует все связи между участниками проекта, работающими в различных функциональных отделах. Среди недостатков матричной организации обычно подчеркивается сложность, а иногда и непонятность ее структуры, наложение вертикальных и горизонтальных полномочий подрывает принцип единоначалия, что часто приводит к конфликтам и к трудностям в принятии решений. При использовании матричной структуры наблюдается более сильная, чем в традиционных структурах, зависимость успеха от личных взаимоотношений между сотрудниками. Несмотря на все эти сложности, матричная организация используется во многих отраслях промышленности, особенно в наукоемких производствах (например, в производстве электронной техники), а также и в некоторых организациях непроизводственной сферы. Принципы построения организационной структуры управления Многосторонность содержания структур управления предопределяет множественность принципов их формирования. Прежде всего, структура должна отражать цели и задачи организации, а следовательно, быть подчиненной производству и меняться вместе с происходящими в нем изменениями. Она должна отражать функциональное разделение труда и объем полномочий работников управления; последние определяются политикой, процедурами, правилами и должностными инструкциями и расширяются, как правило, в направлении более высоких уровней управления.

Билет № 2

Типы и виды производственной структуры.

Функции управления производством и их роль в производственном процессе.

Состав подсистем системы управления предприятием.

Рассчитать учетный процент и учетную ставку по вексельному кредиту. Номинальная цена векселя – 1 млн. руб. Банк покупает его, выплачивая 0,9 млн. руб. за 6 месяцев до наступления срока платежа по векселю.

1)

|

2) Основные функции управления

. Функции управления весьма многогранны: организация производства, планирование (прогнозирование, моделирование, программирование), координация, мотивация, контроль и учет выполнения поставленных задач и, наконец, маркетинг, выделенный недавно в самостоятельную функцию управления

Существует и более детализированная классификация функций управления. Действительно, можно выделить как самостоятельные многие производственные функции, такие, как бухгалтерский учет, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, материально-техническое снабжение, управление кадрами и качеством продукции, распорядительство (командование), руководство, коммуникация, исследование, оценка, принятие управленческого решения, представительство, ведение переговоров, заключение сделок.

Важно, что функции управления определяют деятельность, направленную на организацию выполнения мероприятий по управлению объектом (в соответствии с происхождением самого термина от латинского functio — исполнение, деятельность, совершение). Существенно и то, что логическая последовательность выполнения работ, определяемая функциональной структурой управленческого процесса, составляет сущность технологии управления.

Основная цель, содержание любой управленческой функции состоит из двух компонентов:

1) анализа состояния системы, контроля ее основных параметров, количественного определения тех факторов, которые выводят систему из состояния равновесия, и причин их появления;

2) определения состава мероприятий, направленных на оптимизацию процесса управления.

3/Состав подсистем системы управления предприятием.

Состав обеспечивающих подсистем (подсистем обеспечения) определяется необходимостью эффективного обеспечения общего линейного, целевого и функционального управления. Главное, что при этом должны быть созданы условия и обеспечиваться правомочность, обоснованность, достоверность, рациональность, своевременность и действенность всей СУ.

В производственной подсистеме системы организации, например, для промышленного предприятия, с учетом "продуктового" подхода может формироваться и функционировать следующий состав субподсистем:

основная "продуктовая" заготовительная субподсистема;

основная "продуктовая" обрабатывающая субподсистема;

основная "продуктовая" сборочная субподсистема;

обеспечивающая "продуктовая" энергетическая субподсистема;

обеспечивающая "продуктовая" ремонтно-техническая (в том числе электроремонтная) субподсистема;

обеспечивающая "продуктовая" инструментальная субподсистема;

обеспечивающая "продуктовая" метрологическая субподсистема;

обеспечивающая "продуктовая" транспортная субподсистема;

обеспечивающая "продуктовая" складская субподсистема.

Внедрение СУ на основе стандартизации способствовало некоторому улучшению технико-экономических показателей работы данных предприятий, получению более высокого экономического эффекта их деятельности.

Большинство внедрявших такие СУ предприятий признавали, что:

упорядочивалась деятельность управленческих работ;

рационально распределялся состав функций управления среди подразделений;

исключалось дублирование деятельности в аппарате управления;

в ряде случаев позитивно изменялась ОСУ;

повышалась творческая активность и расширялись демократические начала в управлении предприятием;

повышалась ответственность работников управления и дисциплина труда, улучшалась исполнительность и организация контроля за исполнением решений и требований стандартов.

К основным недостаткам и трудностям при внедрении и функционировании СУ на основе стандартизации относили:

непонимание многими специалистами необходимости создания таких систем;

недостаточную активность руководителей предприятий;

существование "психологического барьера", мешавшего отказаться от традиционно сложившихся форм и методов управления;

недостаточную управленческую подготовку специалистов и руководителей;

Билет № 3

Методы управления производством.

Управление запасами с независимым спросом.

Управление запасами с зависимым спросом

Определить оптовую (отпускную) цену с учетом НДС, если издержки производства составляют (руб./т.): сырье и материалы – 850, топливо и энергия – 120, заработная плата производственных рабочих с начислениями – 140, цеховые расходы – 160, общехозяйственные расходы – 200, внепроизводственные расходы – 60, расчетная рентабельность продукции – 16%, налог на добавленную стоимость – 18%.

1) Реализация функций и принципов управления осуществляется путем применения различных методов.

Метод управления - это совокупность приемов и способов воздействия на управляемый объект для достижения поставленных организацией целей.

Слово «метод» греческого происхождения, что в переводе означает способ достижения какой-либо цели. Через методы управления реализуется основное содержание управленческой деятельности.

Характеризуя методы управления, необходимо раскрыть их направленность, содержание и организационную форму.

Направленность методов управления ориентирована на систему (Объект) управления (фирма, отдел и т.д.).

Содержание - это специфика приемов и способов воздействия.

Организационная форма - воздействие на конкретно сложившуюся ситуацию. Это может быть прямое или косвенное воздействие.

Направленность методов управления всегда одна и та же - они направлены на людей, осуществляющих различные виды трудовой деятельности.

Следует исходить из того, что в конкретном методе управления определенным образом сочетаются и содержание, и направленность, и организационная форма. В связи с этим можно выделить следующие методы управления:

Прямые дерективные - предполагающие использование силы власти и закона(административные)

Методы предполагающие материальное стимулирование к труду.(экономические, хозяйственные и др.)

Методы предполагающие использование духовных стимулов к труду (моральные, социально – психологические и т.д.)

В практике управления, как правило, одновременно применяют различные методы и их сочетания. Так или иначе но все методы управления органически дополняют друг, друга находятся в постоянном динамическом равновесии.

Функциональное назначение методов управления можно описать следующим образом:

1. Методы управления должны обеспечивать высокую эффективность деятельности.

2. Методы управления должны обеспечивать слаженную работу персонала и каждого работника в отдельности.

3. Методы управления должны обеспечивать четкую организацию производства и управления.

Механизм выбора методов управления.

1. Оценка ситуации и направления воздействия.

2. Выработка состава методов.

3. Обеспечение условий успешной реализации методов управления.

2/3 Управление запасами с независимым и зависимым спросом

При организации управления товарно-материальными запасами очень важно понимать разницу между зависимой и независимой потребностью. Если говорить коротко, то разница между зависимой и независимой потребностью, или спросом, заключается в следующем. Когда мы говорим о независимой потребности, речь идет о потребностях в различных изделиях, которые не зависят одно от другого. Например, рабочая станция может выпускать множество деталей, не связанных между собой, но удовлетворяющих требованиям некоторой внешней потребности. Когда же мы говорим о зависимой потребности, потребность в каком-то одном изделии выступает непосредственным следствием потребности в другом изделии — обычно изделии более высокого уровня, частью которого оно является. С концептуальной точки зрения определение зависимой потребности представляет собой относительно простую вычислительную задачу. Необходимое количество изделий с зависимой потребностью можно вычислить довольно просто, основываясь на количестве этих изделий в каждом изделии более высокого уровня. Если, например, автомобильная компания планирует выпускать 500 автомобилей в день, тогда совершенно очевидно, что для этого ей понадобятся 2000 колес и шин (плюс запасные). Необходимое количество колес и шин зависит от объема выпускаемой продукции, т.е. оно определяется не независимо. В то же время потребность в автомобилях независима — она определяется множеством факторов, внешних по отношению к данной автомобильной компании (автомобиль не является частью другой продукции и потребность в автомобилях не связана с потребностью в других продуктах). Чтобы определить количество независимых изделий, которые необходимо изготовить, предприятия обычно прибегают к услугам своих отделов сбыта и исследований рынка. Эти отделы используют рад методов, в частности, опросы потребителей, методы прогнозирования, определение экономических и социологических тенденций. Поскольку независимая потребность — величина неопределенная, в запас приходится включать дополнительные изделия. В этом разделе книги представлены модели для определения количества изделий, которое необходимо заказать, а также количества дополнительных изделий, которое необходимо для гарантирования определенного уровня обслуживания. Анализируя структуру запасов, можно выделить запасы с зависимым и независимым спросом. Зависимый спрос непосредственно связан с использованием в производстве других изделий. Если спрос на материалы не обусловлен планом производства других изделий, такой запас имеет независимый спрос. Прогнозировать независимый спрос сложно, поэтому существует два варианта управления запасами: система с фиксированным размером (объемом) заказа и система с фиксированным интервалом времени между заказами. Рассмотрим обе системы в зависимости от способа пополнения запаса. Пополнение может быть одноразовым и происходить в течение определенного промежутка времени. В идеальном случае при одноразовом пополнении и нулевом времени исполнения заказ удовлетворяется в тот же момент времени, когда на него подана заявка. Запас потребляется с постоянной скоростью, и когда он будет равен нулю — дается новый заказ. В таких идеальных условиях обе системы управления запасами с независимым спросом будут одинаковыми. Рассмотрим систему управления запасами с фиксированным объемом заказа, предполагающую наличие трех уровней запаса — минимального, запаса «точки заказа» и максимального. Гарантийный запас представляет собой определенное количество материалоб на случай непредвиденных обстоятельств. Этот запас используется только в тех случаях, когда нет достаточного времени для заготовки материалов или если они поступают позже установленного по графику срока. Когда запас снижается до уровня заранее установленной точки заказа (/1,12,13), дается новый заказ для пополнения запаса. Фиксированный по величине заказ производится тогда, когда текущий запас в сумме с уже сделанными, но еще не полученными заказами равен оптимальному потреблению за время исполнения заказа в сумме с гарантийным запасом. Установление максимального уровня запасов имеет такое же важное значение, как и определение минимального уровня. Максимальный уровень влечет за собой замораживание капитала, потребность в дополнительных складских площадях, порождает проблему хранения и порчи материалов. Запасы могут превышать максимальный уровень только в случае предстоящего повышения цен на соответствующие материалы или их дефицитности. Нужно отметить, что для системы управления запасами с фиксированным объемом заказа подходят запасы с такими характеристиками: низкая стоимость, низкие затраты на хранение, незначительные издержки в случае отсутствия, относительно постоянный уровень спроса. А для системы управления запасами с фиксированным интервалом времени — такие запасы, у которых высока удельная стоимость, высоки издержки хранения, и в случае отсутствия запаса ущерб носит непредсказуемый или случайный характер. Система управления запасами с зависимым спросом называется планированием материальных потребностей. Системы планирования материальных потребностей используют преимущества того, что зависимый спрос можно прогнозировать, поскольку в его основе лежат планы производства. Цель такого планирования материальных потребностей заключается в том, чтобы иметь в запасе только непосредственно требуемое для выполнения планов текущего производства. При планировании материальных потребностей используется три вида исходных данных: 1) спецификация материалов (комплектующих), требующихся для изготовления продукции; 2) инвентаризационные данные по этому виду материалов, включающие количество, имеющееся на данный момент, заказанное количество и ожидаемый срок получения заказа; 3) время реализации заказа. Как видно из сказанного, управление запасами с зависимым спросом значительно проще и подчинено планам производства. Сложность может быть вызвана только широкой номенклатурой и ассортиментом запасов, которая преодолевается при наличии информационной системы на предприятии. В теории и практике управления запасами имеют место не только системы с зависимым или независимым спросом, но и смешанные, которые более точно отвечают потребностям предприятия. Системой управления запасами, характеризующейся различными типами спроса, является система с установленной периодичностью пополнения запасов до установленного уровня. В данной системе, как и в системе с фиксированным временем заказа, основой является интервал времени между заказами.

Билет № 4

Определение и значение повышения качества продукции.

Классификация показателей качества продукции. Характеристика показателей качества продукции.

Этапы жизненного цикла товара.

Рассчитать величину потребности в оборотных средствах по сырью (запасы сырья). План расхода сырья на изготовление продукции на квартал составляет 9000 руб. Количество дней в квартале – 90. Норма запаса сырья – 25 дней.

1)

Повышение качества продукции — неотъемлемая составная часть стратегии предприятия, необходимое условие повышения эффективности производства и увеличения суммы прибыли. Качество продукции — важнейший показатель деятельности предприятия. Повышение качества продукции — одно из важнейших средств конкурентной борьбы, завоевания и удержания позиций на рынке. Задача технической политики предприятия состоит в ускорении создания новых прогрессивных изделий, отвечающих по своим технико-экономическим параметрам текущим и потенциальным требованиям потребителей. В экономической литературе встречаются различные формулировки определения качества продукции, их можно объединить в две основные группы: 1) характеристика качества как совокупности свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением; 2) определение качества продукции как степени удовлетворения этой продукцией определенных потребностей. ГОСТ 15467—79 определил качество продукции как совокупность свойств изделия, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Из данного определения следует: качество продукции рассматривать, во-первых, как совокупность полезных свойств, во-вторых, как способность удовлетворять определенные потребности. В этом определении ставится знак равенства между качеством и совокупностью свойств. Качество продукции — это совокупность свойств продукции, обусловливающих степень удовлетворения определенных потребностей в соответствии с ее назначением и с учетом затрат на ее производство и потребление. Под качеством продукции понимают новизну, технический уровень, отсутствие дефектов, надежность и долговечность в эксплуатации. Вся продукция подразделяется на четыре группы, принадлежность к каждой из которых определяет уровень качества: — высший; — конкурентоспособный; — пониженный; — низкий (неконкурентоспособный). Продукция высшего качества превосходит по своим технико-экономическим показателям аналогичные товары-конкуренты. Как правило, это принципиально новая продукция. Конкурентоспособная продукция в основном соответствует высокому уровню качества, но может иметь средний уровень качества среди аналогичных товаров на рынке. Конкурентоспособность такой продукции достигается за счет более эффективных маркетинговых мероприятий по рекламе, а стимулирование продаж будет зависеть от следующих факторов: ценообразования, гарантийного обслуживания, рекламы, выбора каналов сбыта и т.д. Продукция с пониженным уровнем качества имеет худшие потребительные свойства, чем продукция большинства конкурентов. Для сохранения своих позиций на рынке производитель может прибегнуть к стратегии снижения цен. Продукция с низким уровнем качества обычно неконкурентоспособна. Такая продукция либо не найдет покупателей, либо может быть реализована по очень низкой цене. Поскольку качество выражает свойства продукции в определенной степени удовлетворять ту или иную потребность, то очевидно, что если эта потребность не удовлетворяется, ни о каком качестве говорить нельзя. Понятие качества применимо к продукции, пригодной для потребления, т.е. продукции, параметры которой соответствуют всем требованиям действующей нормативно-технической документации. Продукцией, не пригодной к потреблению, считают ту, которая изготовлена с отступлениями от требований стандартов, технических условий и других требований. Для характеристики отклонений всей совокупности свойств или одного из этих свойств от указанных требований обычно используются понятия «брак», «дефект», «дефектное изделие», «дефектная единица продукции». Поэтому понятия «качество продукции» и «брак» исключают друг друга. Различают исправимый и неисправимый (окончательный) брак. Основными причинами брака могут стать: непригодная устаревшая технология; неправильно, с ошибками выполненная работа; неправильная наладка оборудования; плохая конструкция приспособления; плохое техническое обслуживание; неисправное оборудование; дефекты в перерабатываемом сырье, материале; неправильные показания приборов; отсутствие опыта работы на оборудовании; некачественные чертежи, инструкции; неправильное применение инструментов; плохие условия труда; неквалифицированный инструктаж; отсутствие технической документации или стандартов; отступление и пренебрежение инструкцией; сознательные и -злонамеренные ошибки. Высококачественную продукцию выпускают стабильно те предприятия, которые комплексно решают вопросы обеспечения качества. Основной задачей является установление причин брака, их устранение и обеспечение вьпуска продукции лучшего качества, так как качество продукции в условиях современного производства можно считать важнейшей составляющей эффективности, рентабельности предприятия. Одним из основных направлений роста эффективности производства является непрерывное повышение качества продукции. Его можно характеризовать как планомерный, непрерывный и объективный процесс. Качество следует рассматривать с различных позиций. Во-первых, повышение качества продукции — форма разрешения сложных противоречий между более высокими потребностями, постоянно порождаемыми в ходе развития производства, и новыми требованиями, предъявляемыми в связи с этим к производству. Во-вторых, повышение качества продукции — это изменение потребительных свойств продукции в целях максимального удовлетворения определенных потребностей с минимальными затратами труда и капитала. Издержки, связанные с неудовлетворительным качеством продукции, подразделяются на издержки в сфере обращения и потребления. Издержки в сфере производства: исправление операционного брака, переделка изготовленных изделий неудовлетворительного качества. Издержки в сфере обращения: ремонт изделий в гарантийный период, рекламации потребителей. Для обеспечения качества с оптимальными затратами следует различать две цены: цену соответствия продукции требованиям потребителя и цену несоответствия. Цена соответствия включает расходы на выявление или предотвращение брака, испытания и тестирование, обучение и подготовку персонала, ведение учета и составление отчетов и т.д. Цена несоответствия складывается из затрат на исправление, расходов на ремонт в период гарантийного срока, расходов, связанных с окончательным (неисправимым) браком, а также затрат, связанных с просрочкой платежей по счетам и внесением изменений в технологию производства, платы за задержку поставок и т.д. Для повышения качества продукции требуется применять системный подход, т.е. требование сохранения исходного качества продукции (научно-технического уровня продукции) в процессе изготовления продукции и поддержание его на всех стадиях жизненного цикла производства (разработка, изготовление, реализация, эксплуатация, обращения). Повышение качества продукции в производстве означает лучшее использование производственных фондов, сырьевых ресурсов, снижение себестоимости, сокращение потерь от брака, повышение эффективности производства, ускорение продвижения продукции на рынке. Главной задачей на всех предприятиях должно стать исследование влияния реализации мероприятий по повышению качества продукции на важнейшие показатели производственной деятельности. Для этого необходимо установить тесные информационные связи разработчиков и изготовителей с предприятиями-потребителями; усовершенствовать методику сравнительной оценки качества; ввести аналитический учет затрат и эффекта от проведения мероприятий и на этой основе определить влияние повышения качества продукции на основные показатели эффективности производственной деятельности. Повышение качества продукции имеет самое прямое отношение к процессу реализации продукции. Особенности процесса реализации определяются жизненным циклом товара. Жизненный цикл товара — это период времени, в течение которого он разрабатывается и продается на рынке. Концепция жизненного цикла товара используется при создании и сбыте продукции, разработке стратегии маркетинга с момента поступления товара на рынок до егр снятия с рынка. Жизненный цикл товара может быть представлен как определенная последовательность различных стадий существования его на рынке, ограниченных определенными временными рамками. Динамика жизни товара определяет объем возможных (фактических) продаж в каждом периоде времени существования спроса на него.

2) Классификация показателей качества продукции

Как мы уже говорили, под качеством понимается совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.

Из этого определения следует, что за исходную характеристику качества продукции принято ее свойство. Свойство - это объективная особенность продукции, проявляющаяся при ее создании, эксплуатации или потреблении. Каждый конкретный вид продукции имеет множество различных свойств. Их совокупность позволяет отличить ее от других видов продукции.

Все свойства продукции можно разделить на простые и сложные. К числу простых свойств можно отнести грузоподъемность и скорость автомобиля, мощность двигателя, массу изделия и т.п. Примером сложного свойства является надежность изделия, представляющая собой совокупность простых свойств: безотказность, долговечность, сохраняемость, ремонтопригодность.

Степень проявления каждого свойства или нескольких свойств продукции оценивается с помощью показателей качества.

Показателькачества продукции - это количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, составляющих ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания, эксплуатации или потребления.

Каждый вид продукции характеризует своя номенклатура показателей качества, которая зависит от назначения продукции. У продукции многоцелевого назначения эта номенклатура может быть очень многочисленной. Показатель качества продукции может выражаться в различных единицах (например, км/ч, часах на отказ), баллах, а также может быть безразмерным.

Показатель качества продукции, характеризующий одно из ее свойств, называется единичным показателем качества продукции. Примерами единичных показателей могут быть мощность (двигателя), калорийность (топлива), наработка на отказ.

Комплексным называется показатель качества продукции, характеризующий несколько ее свойств.

В качестве примера комплексного показателя качества продукции рассмотрим коэффициент готовности Кг, который для определенного вида изделий вычисляется по формуле:

![]() (2.1)

(2.1)

где То - средняя наработка изделия на отказ (показатель безотказности); Тв - среднее время восстановления работоспособности (показатель ремонтопригодности).

Коэффициент готовности характеризует два свойства изделия - безотказность и ремонтопригодность. В свою очередь:

![]() (2.2)

(2.2)

где Тот - среднее время, затрачиваемое на отыскание отказа; Ту - среднее время, необходимое для устранения отказа.

Из формулы видно, что ремонтопригодность - сложное свойство изделия по отношению к таким более простым свойствам, как Тот и Ту. Следовательно, относительно КГ показатель Тв можно рассматривать как единичный, а относительно Тот и Ту - как комплексный.

Разновидностью комплексного показателя качества, позволяющего с экономической точки зрения определить оптимальную совокупность свойств изделий, является интегральный показатель качества продукции, который отражает отношение суммарного полезного эффекта от эксплуатации или потребления продукции к суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию или потребление:

![]() (2.3)

(2.3)

где Э - суммарный полезный эффект от эксплуатации продукции (например, выработка станка за определенное время - год, месяц и т.д., пробег грузового автомобиля в тонно-километрах за срок службы до капитального ремонта); Зс - суммарные затраты на создание продукции (разработку, изготовление, монтаж и другие единовременные затраты); Зэ - суммарные эксплуатационные затраты (техническое обслуживание, ремонт и другие текущие затраты).

Интегральный показатель качества продукции является эффективным показателем качества, содержащим важнейшую информацию о качестве продукции и затратах на его достижение и эксплуатацию или потребление. Благодаря этому в нем учитывается вся совокупность факторов, влияющих на качество продукции в зависимости от полных затрат на эти факторы.

Интегральный показатель качества продукции обладает важным свойством: он обращается в максимум при оптимальном полезном эффекте и оптимальных затратах на его достижение. Следовательно, увеличение затрат на повышение качества имеет смысл только до тех пор, пока увеличивается интегральный показатель качества продукции. Применение его важно при анализе динамики качества продукции, определении путей его улучшения, при решении задач постановки продукции на производство и т. д.

Наряду с интегральным показателем качества продукции может использоваться величина, обратная ему, называемая удельными затратами на единицу эффекта.

Показатель качества продукции, по которому принимают решение оценивать качество продукции, называется определяющим показателем. Комплексный определяющий показатель качества продукции называют обобщенным. Комплексный показатель, относящийся к определенной группе свойств продукции, называется групповым (рис.2.1).

Рис.2.1. Классификация показателей качества продукции по количеству характеризуемых свойств

Значение показателя качества продукции, принятое за основу при сравнительной оценке ее качества, называется базовым значением показателя качества продукции. В качестве базовых значений могут приниматься значения показателей качества лучших отечественных и зарубежных образцов, по которым имеются достоверные данные об их качестве.

Относительное значение показателя качества продукции определяется отношением значения показателя качества оцениваемой продукции к базовому значению этого показателя и выражается в безразмерных величинах или процентах.

Регламентированное нормативной документацией значение показателя качества продукции, от которого отсчитывается отклонение, называется номинальнымзначением.

Отклонение фактического значения показателя качества продукции от номинального значения, находящееся в пределах, установленных нормативной документацией, является допускаемым отклонением показателя качества продукции. Выход фактического значения показателя за установленные пределы означает, что продукция имеет дефект.

Допускаемое отклонение может характеризоваться, например, глубиной и площадью вмятин, царапин на поверхности изделия, а также их числом, если их значения не превосходят предельных - наибольших или наименьших регламентированных значений. При этом номинальные значения, от которых в данном случае отсчитываются допускаемые отклонения, приравниваются к нулю.

3) Жизненный цикл товара — период времени, в течение которого товар обращается на рынке, начиная с момента выхода его на рынок и заканчивая его уходом с рынка[1][2]. Одно из фундаментальных понятий концепции современного маркетинга[3][4].

Различные варианты кривой жизненного цикла товара: 2 — повторный цикл; 3 — «гребешковая» кривая

Согласно маркетинговой концепции любой товар проходит жизненный цикл, то есть существует определённый период времени, когда он присутствует на рынке. В типичном жизненном цикле товара выделяют четыре фазы, четыре этапа[5][3]:

Выведение товара на рынок. Первое появление товара на рынке. Характерным является небольшой рост объёмов продаж и соответственно прибыль минимальна или её вообще нет.

Рост. Период быстрого роста объёма продаж, если товар принят рынком и спрос на него растёт. Прибыль также возрастает по мере увеличения объёма продаж.

Зрелость. Объемы продаж значительны, но дальнейшего роста продаж не наблюдается. Прибыль на данном этапе стабилизировалась, так как дополнительных затрат для вывода товара на рынок не требуется.

Упадок, уход с рынка. Для данной фазы жизненного цикла товара характерно значительное снижение объёмов продаж вплоть до полного падения спроса на данный товар. Прибыль резко снижается до нуля.

В некоторых случаях отдельные фазы делятся еще на несколько этапов для более подробной характеристики поведения товара и принятия решений, связанных с деятельностью на данном этапе. Например, первую фазу выведения товара на рынок можно разделить на два этапа: создание нового товара и вывод его на рынок[3].

Зависимость изменения объёма продаж обычно изображают графически. По оси абсцисс откладывается время, а по оси ординат — объём продаж, измеряемый в стоимостном или натуральном выражении.

Зависимость изменения показателей, связанных с присутствием товара на рынке не всегда бывает одинаковой для всех видов товаров и может отличаться от типичной, которая представлена на рисунке. Кривая жизненного цикла товара может иметь повторный цикл. Повторный рост спроса на товар может быть объяснён мероприятиями по стимулированию сбыта, проведенными на этапе упадка товара. Ещё одной разновидностью кривой жизненного цикла товара может быть «гребешковая» кривая, которая представляет собой несколько последовательных циклов, порождённых, например, открытием новых характеристик товара, новых способов использования или появлением новых пользователей. Такое явление наблюдалось в отношении нейлона, сбыт которого несколько раз возрастал в связи с появлением в течение времени новых областей его использования: парашюты, чулки и бельё, рубашки, ковровые покрытия.

Понятие жизненного цикла применимо также для товарного класса (например, автомобили с бензиновым двигателем), разновидности товара (например, кабриолеты) или конкретной марки автомобиля (например, «Форд Фокус»). У товарных классов продолжительность жизненного цикла самая продолжительная, а разновидности товара имеют более короткий жизненный цикл. Продолжительность жизненного цикла конкретной марки зависит от того, насколько удачной и востребованной она оказалась, а также от того, как действуют конкуренты[3].

Билет № 5

Методы оценки уровня качества продукции.

Понятие управления качеством продукции.

Значение и задачи стандартизации продукции. Значение и задачи сертификации продукции

Рассчитать ставку платы за факторинг. Процент за кредит – 180% годовых. Средний срок оборачиваемости средств в расчете – 20 дней.

1)

Методы оценки уровня качества продукции

Согласно ГОСТ 15467-79 уровнем качества продукции называется относительная характеристика качества продукции, основанная на сравнении совокупности показателей ее качества с соответствующей совокупностью базовых показателей. Базовые значения показателей качества продукции - это показатели качества эталонного или базового образца. Отсюда ясно, что выбор базовых образцов - важнейший элемент оценки уровня качества продукции. Согласно ГОСТ 2.116 - 84 базовым называется образец продукции, соответствующий передовым научно-техническим достижениям в установленном периоде как в нашей стране, так и в других промышленно развитых странах.

Установлению базовых образцов предшествует определение цели оценки, в зависимости от которой применяются разные группы базовых образцов.

При оценке уровня качества разрабатываемой продукции за базовые принимают перспективные образцы, характеризующиеся прогнозируемой совокупностью реально достижимых показателей качества в будущем периоде. Это может быть гипотетическое изделие, в котором при его разработке получили бы техническое воплощение на современном этапе развития все известные достижения науки и техники. Таким образом, результат сравнения параметров гипотетического и разрабатываемого изделий характеризует степень реализованности параметров гипотетического образца в разрабатываемом изделии.

При оценке выпускаемой продукции за базовый образец принимают продукцию, показатели качества которой соответствуют мировому уровню или лучшим отечественным образцам.

Выбор базовых образцов производится соответствующими отраслевыми НИИ, центральными и головными КБ, головными и базовыми организациями по стандартизации.

Уровень качества продукции, оцениваемый по совокупности показателей, в которую не входят экономические, называется техническим уровнем качества продукции. Когда учитываются и экономические показатели, то говорят о технико-экономическом уровне качества продукции.

Для оценки уровня качества продукции используются следующие методы: дифференциальный, комплексный и смешанный.

Дифференциальный метод оценки уровня качества состоит в сравнении единичных показателей качества оцениваемой продукции (изделия) с соответствующими единичными показателями качества базового образца. При этом для каждого из показателей рассчитываются относительные показатели качества:

![]() (3.1)

(3.1)

или

![]() (3.2)

(3.2)

где Pi-значение i-го показателя качества оцениваемой продукции; Piб- значение i-го показателя качества базового образца.

Формула (3.1) используется, когда увеличение абсолютного значения показателя качества соответствует улучшению качества продукции (например, производительность, чувствительность, точность, срок службы, коэффициент полезного действия и др.).

Формула (3.2) используется тогда, когда улучшению качества продукции соответствует уменьшение абсолютного значения показателя качества (например, масса, расход топлива, потребляемая электрическая мощность, содержание вредных примесей, трудоемкость обслуживания и др.).

Если оцениваемая продукция имеет все относительные показатели качества Ki >=1, то ее уровень качества выше или равен базовому; если все Ki <1, то ниже.

Возможны случаи, когда часть значений Ki >=1, часть Ki <1. При этом необходимо все показатели разделить на две группы. В первую группу должны войти показатели, отражающие наиболее существенные свойства продукции, во вторую - второстепенные показатели.

Если относительные показатели первой группы и большая часть относительных показателей второй группы больше или равны единице, то уровень качества оцениваемой продукции не ниже базового.

Если для первой группы часть значений Ki ><1, то необходимо провести комплексную оценку уровня качества.

Ограничение для применения дифференциального метода оценки уровня качества состоит в трудности принятия решения по значениям многих единичных показателей качества.

Комплексный метод оценки уровня качества предусматривает использование комплексного (обобщенного) показателя качества.

При этом методе уровень качества определяется отношением обобщенного показателя качества оцениваемой продукции Qоц к обобщенному показателю качества базового образца Qбаз, т.е.

(3.3)

(3.3)

Вся сложность комплексной оценки заключается в объективном нахождении обобщенного показателя.

Существуют различные варианты метода.

1. Когда можно выделить главный показатель, характеризующий основное назначение изделия или продукта, и установить функциональную зависимость этого главного показателя от остальных единичных показателей:

![]() (3.4)

(3.4)

где n-число единичных показателей; Pi-i-й единичный показатель; Yi-коэффициент при i-м единичном показателе.

Вид зависимости может определяться любым из возможных методов, в т.ч. и экспертным.

Главным показателем может быть, например, производительность машин, ресурс, удельная себестоимость и др.

В качестве обобщенного может использоваться интегральный показатель качества, показывающий величину полезного эффекта от эксплуатации или потребления продукции, приходящегося на каждый рубль суммарных затрат на ее создание и эксплуатацию или потребление.

2. В тех случаях, когда невозможно построить функциональную зависимость, исходя из основного назначения продукции, применяют взвешенные среднеарифметические показатели. При этом обобщенный показатель вычисляется по формуле:

(3.5)

(3.5)

где mi-коэффициент весомости i-го показателя.

При этом должно соблюдаться условие

![]() (3.6)

(3.6)