- •Особенности распространения волн различных диапазонов

- •Особенности распространения длинных волн

- •Особенности распространения средних волн

- •Особенности распространения коротких волн

- •Особенности распространения ультракоротких волн

- •Регулярные и нерегулярные явления в ионосфере

- •Антенны

- •Симметричные фидеры

- •Коаксиальные фидеры

- •Вибраторная антенна, как разомкнутая длинная линия

- •Волноводы и элементы волноводного тракта

- •Приемные антенны дв и св диапазонов

- •Рупорная антенна.

- •Рупорно-параболическая антенна

- •Перископическая антенна

- •Антенные решетки с электрическим сканированием

- •1. Виды сигналов

- •2.Формирователи импульса.

- •3.Дифференцирующие и интегрирующие цепи.

- •4.Диодные ограничители амплитуды.

- •4.1.Последовательные диодные ограничители.

- •4.2.Параллельные диодные ограничители. Ограничители с нулевым порогом ограничения.

- •4.3.Ограничители с ненулевым порогом ограничения.

- •4.4.Влияние паразитных емкостей.

- •5.Формирования импульсов в цепях с ударным возбуждением.

- •6.Формирующие импульсы.

- •7.Транзисторные ключи.

- •8.Транзисторный усилитель-ограничитель.

- •9.Внешнее запоминающее устройство(взу).

- •10.Устройство ввода, вывода.

- •11.Динамический режим работы транзисторного ключа.

- •12.Операционные усилители (оу)

- •13.Интегральные триггеры.

- •13.1.Асинхронный rs-триггер.

- •13.4.Одноступенчатый синхронный rs-триггер.

- •13.5Двухступенчатый синхронный rs-триггер.

- •14.Счетчики.

- •14.1.Вычитающие счетчики с последовательным переносом.

- •14.2.Счетчики с параллельным переносом.

- •15.Триггер Шмидта.

- •15.1.D и dv - триггеры

- •15.2.Триггер со счетным запуском (т-триггер).

- •15.3.Двухступенчатый rsc-триггер.

- •16.Мультивибратор.

- •16.1.Мультивибратор с корректирующими диодами.

- •16.2. Ждущий мультивибратор.

- •16.3.Синхронизированный мультивибратор.

- •16.4.Мультивибратор на логических элементах.

- •17.Последовательный регистр.

- •18.Блокинг-генератор.

- •1. Структурная схема эвм. Поколения эвм

- •2. Системы счисления.

- •3. Арифметические действия над двоичными числами

- •3.1 Вычитание с применением обратного кода.

- •3.2 Образование дополнительного кода.

- •4. Узлы эвм.

- •5. Сумматор

- •6. Последовательный сумматор

- •7. Арифметико - логическое устройство (алу)

- •8. Дешифратор

- •9. Преобразователи с цифровой индикацией

- •10. Преобразователь кода 8421 в 2421

- •11. Программируемая логическая матрица

- •12. Накапливающий сумматор

- •13. Основные микропроцессорные комплекты. Современные микропроцессоры (мп)

- •14. Типовая структура обрабатывающей части мп

- •15. Микро эвм на базе мп к580

- •16. Форматы команд и способы адресации

- •17. Центральный процессорный элемент к580

- •18. Система сбора данных на базе мп к580

- •19. Центральный процессорный элемент (цпэ) к589

- •20. Блок микропрограммного управления (бму).

- •21. Структурная схема и принцип действия блока микропрограммного управления (бму)

- •22. Блок приоритетного прерывания (бпп)

- •23. Схема ускоренного переноса (суп)

- •24. Схема одноразрядного сумматора с формированием цифры переноса в суп

- •25. Организация памяти эвм

- •26. Постоянные запоминающие устройства

- •27. Внешние запоминающие устройства (взу)

- •27.1 Метод записи без возврата к нулю

- •27.2 Фазовая модуляция.

- •27.3 Частотная модуляция (чм).

- •28. Устройства ввода - вывода информации

- •29. Вывод информации на дисплей

- •30. Вывод информации на телетайп

- •31. Интерфейс

- •32. Обмен данными между оперативной памятью и периферийными устройствами (пу)

- •33. Обмен данными по прерываниям

- •34. Специализированные устройства интерфейса. Ацп

- •35. Ацп с обратной связью (ос)

- •36. Ацп следящего типа.

- •37. Цап с суммированием напряжения на операционном усилителе (оу).

- •38. Применение микро эвм в системах автоматизированного управления (сау)

- •39. Схема суммирования напряжения на аттенюаторе сопротивлений

- •40. Применение микро эвм в приборах (спектрофотометр)

- •41. Программное обеспечение (по) эвм.

- •42. Операционная система эвм

- •43. Микропроцессорный комплект к 1804.

- •44. Ассемблер к580

- •1. Назначение и условия эксплуатации

- •2. Выбор варианта конструкции

- •3. Выбор материалов

- •4. Расчетная часть

- •4.1. Определение ориентировочной площади печатной платы

- •4.2. Расчет минимальной ширины проводника

- •5. Разработка топологии печатной платы

- •6. Описание технологичесКого процесСа изготовления печатной платы комбинированным позитивным методом

- •6.1. Резка заготовок

- •6.2. Пробивка базовых отверстий

- •6.3. Подготовка поверхности заготовок

- •6.4. Нанесение сухого пленочного фоторезиста

- •6.5. Нанесение защитного лака

- •6.6. Сверловка отверстий

- •6.7. Химическое меднение

- •6.8. Снятие защитного лака

- •6.9. Гальваническая затяжка

- •6.10. Электролитическое меднение и нанесение защитного покрытия пос-61

- •6.11 . Снятие фоторезиста

- •6.12. Травление печатной платы

- •6.13. Осветление печатной платы

- •6.14. Оплавление печатной платы

- •6.15. Механическая обработка

- •7. Обоснование технологичности конструкции

- •8. Расчет надежности схемы

- •9. Заключение

- •Приложение 1

- •10. Список литературы

- •Система передачи информации

- •Распространение радиоволн.

- •Радиотехнические сигналы.

- •Спектры сигналов.

- •Амплитудно-модулированный сигнал.

- •Частотная модуляция.

- •Фазовая модуляция

- •Импульсная модуляция.

- •Спектры. Последовательность видео и радио импульсов.

- •Свободные колебания в колебательном контуре.

- •Колебания в реальном колебательном контуре.

- •Последовательный колебательный контур.

- •Входное сопротивление последовательного колебательного контура.

- •Свойства резонанса в последовательном колебательном контуре.

- •Параллельный колебательный контур.

- •Способы включения параллельных контуров.

- •Связанные контуры.

- •Векторные диаграммы связанных контуров. Вносимые сопротивления.

- •Настройка связанных контуров.

- •Второй частный резонанс

- •Полный резонанс.

- •Резонансные кривые связанных контуров.

- •Фильтры.

- •Фильтры типа "к".

- •Полосовой фильтр.

- •Режекторный фильтр.

- •Пьезоэлектрический фильтр.

- •Электромеханический фильтр.

- •Фильтры типа "m".

- •Фильтры "r-c".

- •Цепи с распределенными параметрами.

- •Стоячие волны двухпроводных линий.

- •Волноводы.

- •Сочленение волновода.

- •Структурная схема рпду

- •Элементная база радиопередающих устройств

- •Статические характеристики

- •Генераторные радиолампы.

- •Динамические характеристики

- •Выходные каскады. Простая схема

- •Сложная схема

- •Совместная работа усилительных приборов.

- •Генераторы с самовозбуждением

- •Ж есткий режим

- •Обычная ам Однополосная ам

- •Структурная схема рпду

- •Элементная база радиопередающих устройств

- •Статические характеристики

- •Генераторные радиолампы.

- •Динамические характеристики

- •Выходные каскады. Простая схема Сложная схема

- •Совместная работа усилительных приборов.

- •Генераторы с самовозбуждением

- •Ж есткий режим

- •Обычная ам Однополосная ам

- •Структурная схема рпду

- •Элементная база радиопередающих устройств

- •Статические характеристики

- •Генераторные радиолампы.

- •Динамические характеристики

- •Выходные каскады. Простая схема Сложная схема

- •Совместная работа усилительных приборов.

- •Генераторы с самовозбуждением

- •Ж есткий режим

- •Обычная ам Однополосная ам

- •Теория автоматического регулирования Введение

- •Вращающиеся (поворотные) трансформаторы.

- •Электромагнитные муфты.

- •Понятия о структурной и функциональной схеме, элементарные динамические звенья (эдз).

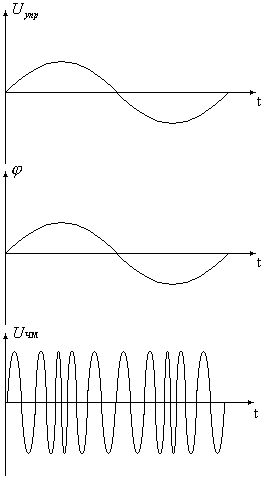

Обычная ам Однополосная ам

Ф азовая

модуляция

азовая

модуляция

Ч астотная

модуляция

астотная

модуляция

Управление колебаниями высокой частоты.

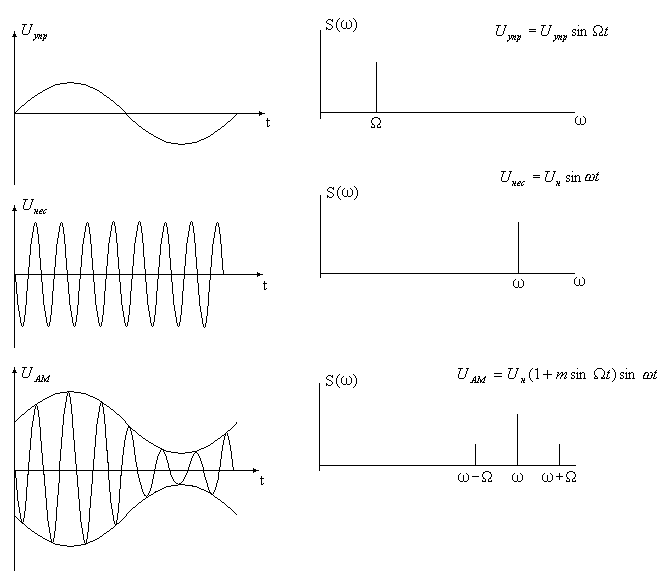

Амплитудная модуляция.

Амплитудная модуляция – это управление амплитудой высокочастотного сигнала по закону передаваемого сообщения. Амплитудная модуляция начала свое использование раньше чем другие виды модуляции, поэтому она традиционно используется в радиовещании, хотя и обладает более низким КПД, чем другие виды модуляции.

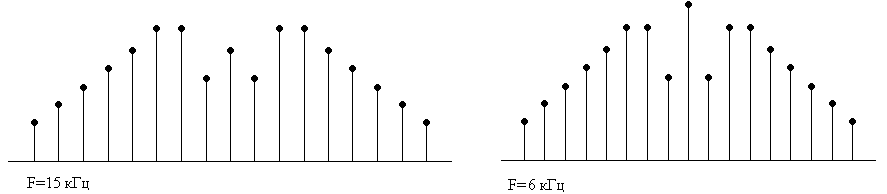

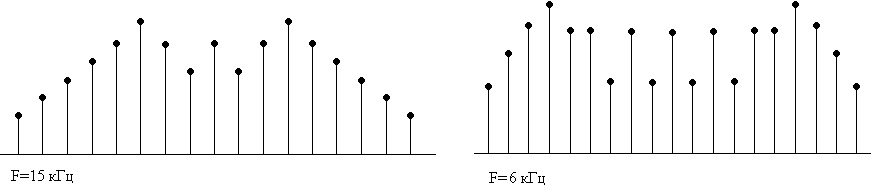

В случае модуляции многотональным

случайным сигналом, спектр АМ сигнала

будет иметь вид:

случае модуляции многотональным

случайным сигналом, спектр АМ сигнала

будет иметь вид:

Амплитудная модуляция является нелинейным процессом, т.к. в спектре выходного сигнала появляются новые гармоники, по сравнению с входным сигналом. Нелинейные преобразования возможны только в режиме колебаний второго рода. Возможны два способа амплитудной модуляции:

модуляция на сетку (базу);

модуляция на анод (коллектор).

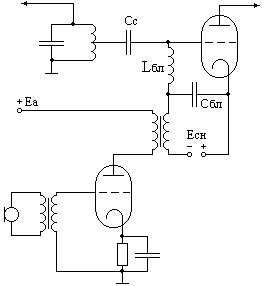

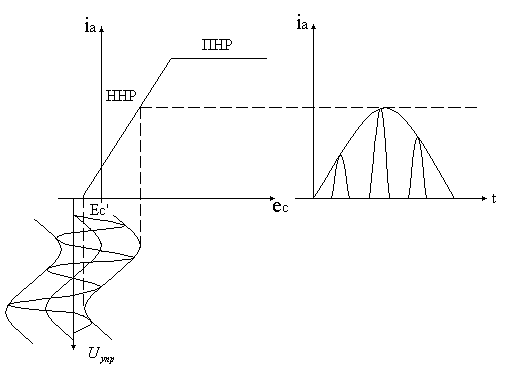

Схема сеточной модуляции.

М одуляция

на сетку возможна только в недонапряженном

режиме при котором зависимость тока

анода от напряжения на сетке линейна.

К сетке прикладывается управляющий

сигнал и положение рабочей точки

изменяется по закону передаваемого

сообщения. На управляющий сигнал

накладывается ВЧ сигнал. Импульсы

анодного тока являются косинусоидальными

с амплитудой, изменяющейся по закону

управляющего сигнала. Угол осечки

изменяется от

одуляция

на сетку возможна только в недонапряженном

режиме при котором зависимость тока

анода от напряжения на сетке линейна.

К сетке прикладывается управляющий

сигнал и положение рабочей точки

изменяется по закону передаваемого

сообщения. На управляющий сигнал

накладывается ВЧ сигнал. Импульсы

анодного тока являются косинусоидальными

с амплитудой, изменяющейся по закону

управляющего сигнала. Угол осечки

изменяется от

![]() до

до

![]() .

.

![]()

Чтобы

зависимость между напряжением на сетке

и первой гармоникой анодного тока,

которая выделяется с помощью колебательного

контура, была линейной, коэффициент

разложения первой гармоники

![]() ,

должен линейно зависеть от угла отсечки

.

Такая линейная зависимость сохраняется

при изменении

от

до

,

а чтобы увеличить КПД приходится

увеличивать глубину модуляции и

может получиться меньше

.

На этом участке

связана с углом отсечки нелинейной

зависимостью и следовательно, возникают

нелинейные искажения. Сеточная модуляция

обычно не обеспечивает КПД больше 35%.

,

должен линейно зависеть от угла отсечки

.

Такая линейная зависимость сохраняется

при изменении

от

до

,

а чтобы увеличить КПД приходится

увеличивать глубину модуляции и

может получиться меньше

.

На этом участке

связана с углом отсечки нелинейной

зависимостью и следовательно, возникают

нелинейные искажения. Сеточная модуляция

обычно не обеспечивает КПД больше 35%.

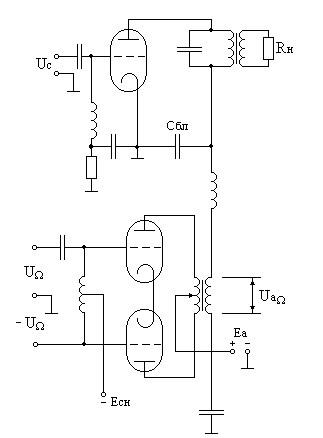

Схема анодной модуляции.

С хема

коллекторной модуляции.

хема

коллекторной модуляции.

В транзисторных схемах, коллекторная

модуляция производится поэтапно, в

нескольких каскадах с покаскадным

увеличением глубины модуляции. Анодная

модуляция осуществляется подачей

модулирующего напряжения в цепь анода,

при этом напряжение возбуждения и

напряжение смещения на сетке остаются

постоянными.

транзисторных схемах, коллекторная

модуляция производится поэтапно, в

нескольких каскадах с покаскадным

увеличением глубины модуляции. Анодная

модуляция осуществляется подачей

модулирующего напряжения в цепь анода,

при этом напряжение возбуждения и

напряжение смещения на сетке остаются

постоянными.

Так как анодная цепь предназначена для пропускания мощных сигналов, то и управляющий сигнал должен быть мощным. Чтобы получить 100% модуляцию, необходимо, чтобы амплитуда напряжения возбуждения была равна напряжению на аноде в режиме молчания. При этом напряжение на аноде может повышаться вдвое по сравнению с номинальнодопустимым значением, лампа способна выдержать такой режим. Для получения 100% модуляции при коллекторной модуляции необходимо применять несколько каскадов. Так как анодная модуляция дает высокий КПД, то она осуществляется только в оконечных каскадах. Сеточная модуляция обеспечивает невысокий КПД и осуществляется в промежуточных каскадах. Высокий КПД перенапряженного режима объясняется высоким коэффициентом использования лампы по напряжению, равны 1. Колебательный контур, являющийся нагрузкой ГВВ, в котором происходит модуляция, настроен на первую гармонику, ее амплитуда изменяется по закону управляющего сигнала.

Угловая модуляция.

Угловая модуляция - это изменение частоты или фазы ВЧ сигнала по закону передаваемого

сообщения.

Если первоначальное воздействие оказываем на частоту, то считаем, что модуляция частотная. Изменение частоты обязательно влечет за собой изменение фазы. Если частота изменяется по закону синуса, то фаза, которая является интегралом от частоты, изменяется по закону синуса.

![]()

![]()

![]()

Обозначим

![]() через

М и тогда

через

М и тогда

![]()

М – индекс частотной модуляции, прямопропорционален амплитуде управляющего сигнала и обратнопропорционален частоте управляющего сигнала.

Ч астотная

модуляция может производиться двумя

способами:

астотная

модуляция может производиться двумя

способами:

прямым

косвенным.

При прямом методе изменяется частота автогенератора. Если автогенератор кварцевый, то эти изменения происходят в ограниченном диапазоне частот. В качестве управляющего элемента может использоваться варикап, емкость закрытого перехода которого изменяется по закону передаваемого сообщения. Варикап включается в колебательную систему автогенератора, следовательно, частота генератора изменяется по закону передаваемого сообщения. В качестве управляющего элемента могут применяться реактивные лампы или транзисторы, а так же ферритовые элементы, которые включаются в схему в качестве переменной индуктивности. При изменении намагниченности сердечника ферритового элемента по закону управляющего сигнала, изменяется величина индуктивности обмотки по такому же закону.

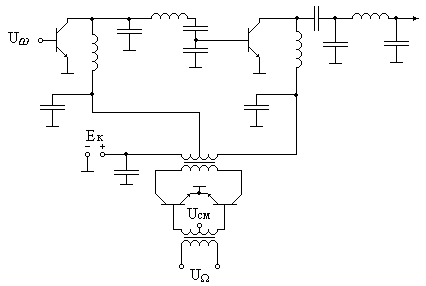

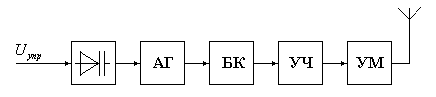

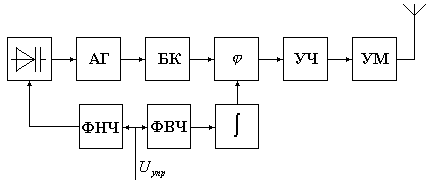

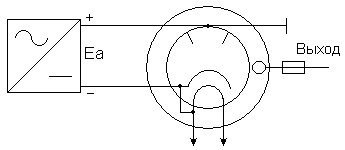

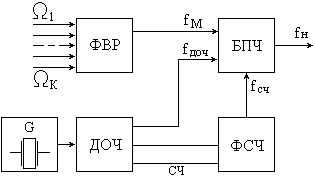

Структурная схема прямой ЧМ.

Т ак

как варикап не может изменить частоту

кварцевого автогенератора в широких

пределах, то чтобы увеличить глубину

модуляции, применяют один или несколько

каскадов умножения частоты. В автогенераторе

получается небольшая глубина модуляции,

а затем она увеличивается в умножителях

частоты. Если применяется обычный

генератор с контуром L-C,

то для стабилизации средней частоты

приходится применять систему автоматической

подстройки частоты.

ак

как варикап не может изменить частоту

кварцевого автогенератора в широких

пределах, то чтобы увеличить глубину

модуляции, применяют один или несколько

каскадов умножения частоты. В автогенераторе

получается небольшая глубина модуляции,

а затем она увеличивается в умножителях

частоты. Если применяется обычный

генератор с контуром L-C,

то для стабилизации средней частоты

приходится применять систему автоматической

подстройки частоты.

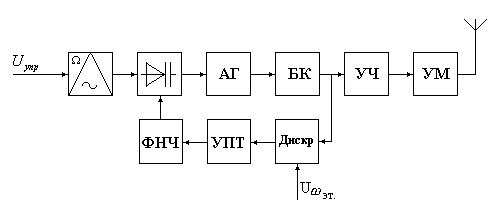

С труктурная

схема автоматической подстройки частоты.

труктурная

схема автоматической подстройки частоты.

Цепь АПЧ содержит дискретизатор, который вырабатывает сигнал, пропорциональный разности частот эталонного генератора ВЧ и автогенератора. Этот сигнал усиливается усилителем постоянного тока и через фильтр нижних частот подается на управляющий элемент для воздействия на частоту генератора. ФНЧ применяется для того, чтобы не было отрицательной ОС по управляющему сигналу, т.е. чтобы не происходила демодуляция ВЧ сигнала.

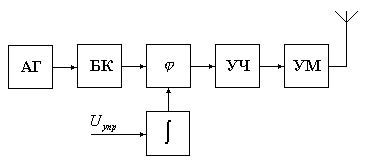

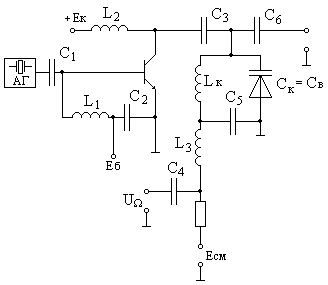

При косвенном методе осуществляется фазовая модуляция в промежуточном каскаде и как ее следствие происходит ЧМ. Управляющий сигнал подается через интегратор и воздействует на фазу ВЧ сигнала с помощью фазовращателя, включенного в промежуточный каскад.

И ногда

используется комбинированный метод

ЧМ. Он используется для получения

широкополосной модуляции.

ногда

используется комбинированный метод

ЧМ. Он используется для получения

широкополосной модуляции.

Модуляция в области НЧ осуществляется изменением частоты кварцевого генератора, а в области верхних частот – с помощью интегратора и фазовращателя.

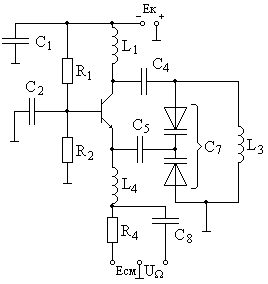

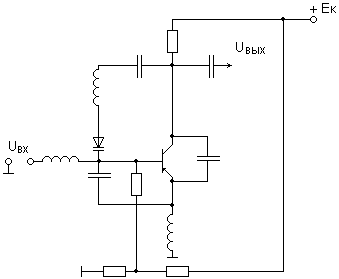

Схема частотной модуляции с помощью варикапа.

В арикап

имеет нелинейную вольт-фарадную

характеристику (ВФХ). Изменяя напряжение

приложенное к варикапу, можно изменять

емкость его p-n

перехода. Если включить варикап в

колебательную систему, изменяя положение

рабочей точки, мы изменяем частоту

генерируемых колебаний.

арикап

имеет нелинейную вольт-фарадную

характеристику (ВФХ). Изменяя напряжение

приложенное к варикапу, можно изменять

емкость его p-n

перехода. Если включить варикап в

колебательную систему, изменяя положение

рабочей точки, мы изменяем частоту

генерируемых колебаний.

А втогенератор

представляет собой емкостную трехточку

с заземленной по ВЧ базой. Колебательная

система образуется емкостями С4 –

С7 и катушкой L3.

Первоначальное положение рабочей точки

на ВФХ варикапа задается с помощью

напряжения смещения Есм. Перемещение

рабочей точки по ВФХ, а следовательно,

и изменение емкости варикапа, определяется

управляющим напряжением, которое

подается через цепочку L4

– C8. Конденсатор

C8 защищает источник

управляющего напряжения от постоянного

напряжения смещения Есм. Катушка

L4 не пропускает ВЧ составляющую

тока в источник постоянного тока. В этой

схеме применяется последовательное

питание коллектора. Режим колебаний

второго рода обеспечивается цепочкой

R1,R2,

которая создает первоначальное смещение

рабочей точки, и цепочкой автосмещения

R3,C3,

которая служит для термостабилизации

и согласования достоинств мягкого и

жесткого режимов самовозбуждения. В

данной схеме варикап находится под

воздействием ВЧ и НЧ сигнала, а так же

постоянного тока. Чтобы ликвидировать

действие ВЧ составляющей на варикап,

применяется схема встречного включения

варикапов.

втогенератор

представляет собой емкостную трехточку

с заземленной по ВЧ базой. Колебательная

система образуется емкостями С4 –

С7 и катушкой L3.

Первоначальное положение рабочей точки

на ВФХ варикапа задается с помощью

напряжения смещения Есм. Перемещение

рабочей точки по ВФХ, а следовательно,

и изменение емкости варикапа, определяется

управляющим напряжением, которое

подается через цепочку L4

– C8. Конденсатор

C8 защищает источник

управляющего напряжения от постоянного

напряжения смещения Есм. Катушка

L4 не пропускает ВЧ составляющую

тока в источник постоянного тока. В этой

схеме применяется последовательное

питание коллектора. Режим колебаний

второго рода обеспечивается цепочкой

R1,R2,

которая создает первоначальное смещение

рабочей точки, и цепочкой автосмещения

R3,C3,

которая служит для термостабилизации

и согласования достоинств мягкого и

жесткого режимов самовозбуждения. В

данной схеме варикап находится под

воздействием ВЧ и НЧ сигнала, а так же

постоянного тока. Чтобы ликвидировать

действие ВЧ составляющей на варикап,

применяется схема встречного включения

варикапов.

Фазовый модулятор.

Фазовая модуляция проводится в промежуточных каскадах. Изменяя фазу ВЧ сигнала, мы косвенно изменяем его частоту. При косвенной ЧМ можно получить большую глубину модуляции, т.е. широкий диапазон изменяемой частоты. При этом задающий генератор строится на кварце и имеет высокую стабильность генерируемой частоты.

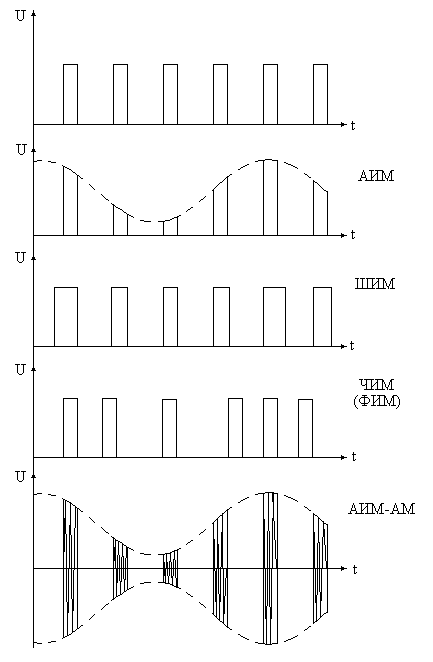

Импульсная модуляция.

Импульсной модуляцией называется управление параметрами импульсной последовательности по закону передаваемого сообщения. Импульсная последовательность характеризуется тремя параметрами:

амплитудой

длительностью

периодом повторения (частотой повторения).

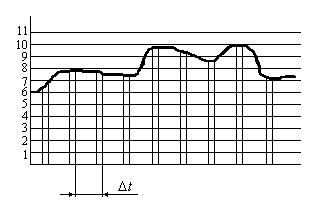

В радиопередающем устройстве последовательность импульсов может быть создана с помощью блокинг-генератора, может быть получена с выхода АЦП. АЦП преобразует аналоговый сигнал в последовательность импульсов в соответствии с теоремой Котельникова: шаг квантования при преобразовании непрерывного сигнала в импульсный, должен выбираться из условия

![]()

Это условие обеспечивает сохранение информации при преобразовании непрерывного сигнала в импульсный. После квантования по времени производится квантование по уровню. Номера уровней кодируются в двоичном коде и полученная последовательность двоичных сигналов используется для модуляции ВЧ сигнала. Последовательность импульсов с высокочастотным заполнением называется последовательностью радиоимпульсов, эта последовательность излучается РПДУ и принимается РПУ.

Для более точного воспроизведения желательно, чтобы при преобразовании, количество разрядов было больше, но такая многоразрядная последовательность потребует увеличения шага квантования ( ) для того, чтобы в промежутках между выборками мы успевали передавать импульсный сигнал. Следовательно, с уменьшением шага квантования уменьшится качество преобразования.

Можно использовать полученную в результате преобразования импульсную последовательность с амплитудой импульсов, изменяющейся по закону управляющего сигнала, для амплитудной модуляции ВЧ сигнала. Но АМ подвержена действию помех больше других видов модуляции.

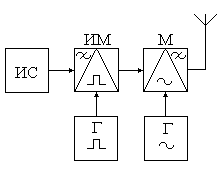

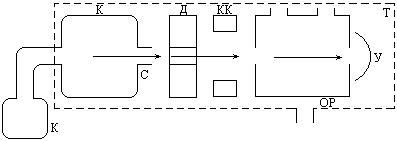

Структурная схема импульсной модуляции.

Г - генератор

ИС – источник сообщения

ИМ – импульсный модулятор

М – модулятор

Импульсный сигнал позволяет увеличить в q-раз излучаемую мощность в импульсе, где q – это скважность импульсной последовательности. Импульсные модуляторы должны содержать накопитель энергии (конденсатор), который накапливает энергию в промежутке между импульсами и разряжается через ВЧ генератор в момент их действия. В импульсном модуляторе обязательно должен быть ключ, переключающий цепи заряда и разряда. Этот ключ управляется последовательностью импульсов, создаваемых блокинг-генератором. Различают импульсные модуляторы с частичным и полным разрядом накопителя.

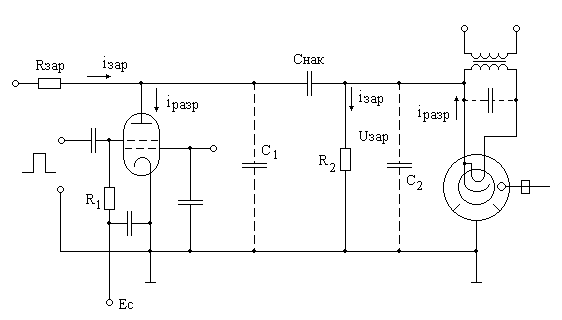

Модулятор с частичным разрядом накопителя.

В модуляторах с частичным разрядом, в

качестве накопителя применяется

конденсатор, а в качестве ключа – триод.

модуляторах с частичным разрядом, в

качестве накопителя применяется

конденсатор, а в качестве ключа – триод.

Эквивалентные схемы импульсных модуляторов с емкостным накопителем.

Накопитель заряжается во время действия импульса, поэтому предъявляются жесткие требования к переднему и заднему фронту управляющих импульсов. Поэтому в качестве ключа может использоваться только триод, который может быть открыт или закрыт с помощью управляющих импульсов. Накопитель разряжается через внутреннее сопротивление генератора (магнетрона), открывая его на время разряда, в это время он генерирует радиоимпульсы.

Накопительный конденсатор не успевает разрядиться за время действия управляющего импульса, поэтому в качестве ключа применяется триод, чтобы осуществлять управление по переднему и заднему фронтам управляющего импульса. Заряд конденсатора большую часть времени происходит через зарядное сопротивление и сопротивление R2.

Обычно магнетроном управляют, подавая отрицательный импульс на катод, а анод находится под нулевым потенциалом.

При разряде конденсатора часть энергии ответвляется через сопротивление R2, поэтому его выбирают намного большим по сравнению с сопротивлением магнетрона, чтобы основная часть энергии проходила через магнетрон. На форму генерируемых импульсов влияют паразитные емкости: выходная емкость ключа С1, входная емкость магнетрона С2, паразитная емкость вторичной обмотки трансформатора накала магнетрона. Для того, чтобы емкости С1 и С2 меньше влияли на длительность спада импульса магнетрона, особенно емкость С2, которая заряжается разрядным током, заменяют R2 на дроссель. Т.к. заряженный во время разряда накопителя Сн, конденсатор С2 будет поддерживать напряжение на катоде магнетрона даже после окончания управляющего импульса, это приведет к затягиванию заднего фронта импульса магнетрона. Дроссель создает путь для тока разряда накопителя и т.о. не дает заряжаться конденсатору С2. Но этот же дроссель образует с конденсатором С2 колебательный контур, в котором по окончании управляющего импульса начинаются затухающие колебания, при этом величина выброса напряжения на аноде превышает допустимые значения, для предотвращения этого выброса параллельно дросселю включают демпфирующий диод. При прохождении управляющего импульса, диод закрыт, т.к. к его аноду приложено отрицательное напряжение. При появлении положительного потенциала на аноде (при появлении свободных колебаний в контуре), диод открывается и шунтирует своим малым сопротивлением свободные колебания.

Схемы с частичным разрядом накопителя применяются в передатчиках малой и средней мощности, т.к. при повышении мощности потребуется увеличить емкость накопительного конденсатора. Это отрицательно влияет на форму выходного импульса, увеличивается длительность его заднего и переднего фронтов. В передатчиках большой мощности применяют модуляторы с полным разрядом накопителя.

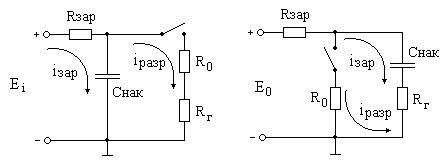

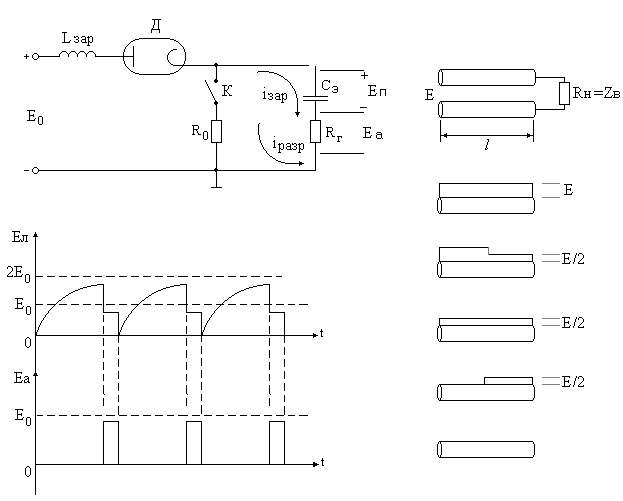

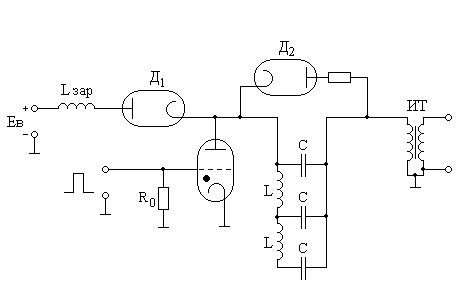

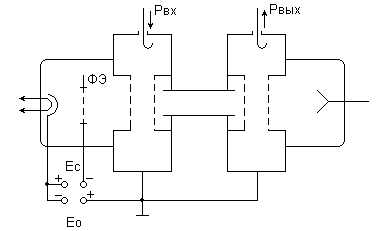

Модулятор с полным разрядом накопителя.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

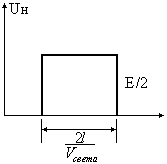

В модуляторах с полным разрядом накопителя, в качестве накопителя используется искусственная длинная линия, нагруженная на сопротивление, равное волновому. За время, равное t1, бегущая волна достигает правого нагруженного конца линии и начинает двигаться влево, разряжая линию. Начиная с момента t1 и до момента t4, на нагрузке сохраняется постоянное напряжение Е/2. Т.е. формируется строго прямоугольный импульс

длительностью

![]() и амплитудой Е/2.

и амплитудой Е/2.

При заряде искусственной линии, происходит накопление энергии в конденсаторах линии. Когда ток заряда достигает максимального значения, он поддерживается в том же направлении полем катушек, заряжая конденсаторы ячеек до напряжения почти 2Е0. Ток заряда при этом уменьшается до нуля.

В следующий полупериод, ток разряда должен

был бы течь в противоположном направлении

через зарядный дроссель Lзар.

Но чтобы избежать разряда накопителя

через источник Е0, в цепь заряда

включается диод (Д), который не пропускает

разрядную волну. Напряжение 2Е0

поддерживается на накопителе до

прихода запускающего импульса на ключ.

В качестве ключа в модуляторах с полным

разрядом накопителя используется

тиратрон. Тиратрон – это газоразрядный

прибор, который можно зажечь с помощью

запускающего импульса, а погасить пока

не кончиться разряд невозможно. При

разряде вокруг сетки тиратрона образуется

электронное облако, нейтрализующее

действие сетки. Погасить тиратрон можно

только погасив напряжение анода, т.е.

при полном разряде накопителя, который

разряжается через тиратрон.

следующий полупериод, ток разряда должен

был бы течь в противоположном направлении

через зарядный дроссель Lзар.

Но чтобы избежать разряда накопителя

через источник Е0, в цепь заряда

включается диод (Д), который не пропускает

разрядную волну. Напряжение 2Е0

поддерживается на накопителе до

прихода запускающего импульса на ключ.

В качестве ключа в модуляторах с полным

разрядом накопителя используется

тиратрон. Тиратрон – это газоразрядный

прибор, который можно зажечь с помощью

запускающего импульса, а погасить пока

не кончиться разряд невозможно. При

разряде вокруг сетки тиратрона образуется

электронное облако, нейтрализующее

действие сетки. Погасить тиратрон можно

только погасив напряжение анода, т.е.

при полном разряде накопителя, который

разряжается через тиратрон.

При заряде искусственной линии, энергия накапливается в конденсаторах ячеек линии. При открывании ключа, линия разряжается через ключ и импульсный трансформатор (ИТ). При этом на АГ подается прямоугольный импульс длительностью . Если линия искусственная, то длительность импульса зависит от количества ячеек и параметров элементов ячеек L и C.

![]()

Диод Д2 включен для того, чтобы по окончании импульса не возникали свободные колебания. Модулятор с полным разрядом накопителя имеет высокий КПД и формирует более прямоугольные импульсы, чем модулятор с частичным разрядом.

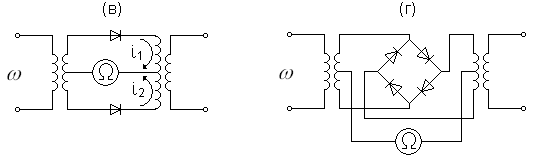

Однополосная модуляция.

Однополосная модуляция является разновидностью амплитудной модуляции. При АМ излучается несущая и две боковых полосы. На излучение боковых полос, несущих полезную информацию приходится 1/8 общей излучаемой мощности, остальная мощность уходит на излучение несущего колебания, которое не несет никакой информации. Излучение одной боковой полосы, уменьшает требуемую от передатчика мощность и сокращает вдвое полосу пропускания. Уменьшение полосы пропускания позволяет разместить в данном диапазоне большее количество радиостанций. Кроме того, уменьшение полосы пропускания увеличивает избирательность приемника, увеличивает отношение сигнал/шум на входе приемника за счет увеличения избирательности его входных цепей. При той же мощности передатчика, при излучении одной полосы, получается выигрыш на входе приемника в 16 раз. Трудность состоит в восстановлении на приемном конце линии связи несущего колебания, синхронного с колебаниями автогенератора передатчика. Для синхронизации генератора, восстанавливающего несущее колебание, используется “пилот-сигнал”, который представляет собой периодически излучаемые несущие колебания мощностью 30% от максимальной выходной мощности. Чтобы подавить в передатчике несущие колебания используют балансные модуляторы простой и мостовой схемы. Балансный модулятор представляет собой обыкновенный амплитудный модулятор в двухтактном включении (в). Несущее колебание подается синфазно, а модулирующий сигнал – противофазно. Если бы плечи модулятора были абсолютно симметричны, то несущая частота уничтожалась бы полностью и на выходе получались бы только 2 боковые полосы.

![]()

![]()

![]()

Но

полупроводниковые диоды не являются

абсолютно симметричными, поэтому на

выходе может получиться небольшой

процент несущего колебания. Лучше

собирать балансный модулятор по мостовой

схеме, в котором лучше уничтожаются не

только несущая частота, но и частоты

типа

![]() .

.

Рассмотрим однополосную модуляцию в случае модуляции одним тоном.

В случае

модуляции одним тоном, спектр сигнала

содержит несущую частоту и 2 боковых

составляющих. Боковые составляющие

отстоят друг от друга на расстояние

![]() ,

где

,

где![]() -

модулирующая частота. В радиовещании

-

модулирующая частота. В радиовещании

![]() =

600 Гц, т.к. радиовещательный сигнал

занимает полосу от 300 до 3000 Гц. Для того,

чтобы излучать только одну боковую

полосу, надо после балансного модулятора

подавить нижнюю полосу с помощью

режекторного фильтра. Подавить её надо

не меньше, чем на 60 дБ, для этого нужно

иметь фильтр, с крутизной характеристики

равной:

=

600 Гц, т.к. радиовещательный сигнал

занимает полосу от 300 до 3000 Гц. Для того,

чтобы излучать только одну боковую

полосу, надо после балансного модулятора

подавить нижнюю полосу с помощью

режекторного фильтра. Подавить её надо

не меньше, чем на 60 дБ, для этого нужно

иметь фильтр, с крутизной характеристики

равной:

![]()

И,

вдобавок, перестраиваемый в диапазоне

частот. Для передачи полосы частот

применяются фильтры L-C,

но они не обеспечивают требуемой крутизны

характеристики, поэтому на несущих

частотах около 500 кГц, применяются

электромеханические фильтры. В случае

модуляции одним тоном, полученную на

выходе, одну боковую составляющую

используют как модулирующий сигнал для

перемещения спектра сигнала в более

низкочастотную область. При этом боковые

составляющие отстоят друг от друга уже

на расстояние

![]() .

Т.е. расстояние между ними увеличивается

и для подавления одной из боковых полос

можно применить фильтр L-C,

полоса пропускания которого определяется

по формуле:

.

Т.е. расстояние между ними увеличивается

и для подавления одной из боковых полос

можно применить фильтр L-C,

полоса пропускания которого определяется

по формуле:

![]()

Следовательно, полоса его сужается при понижении частоты, а недостаточная крутизна фильтра не влияет на качество подавления нижней боковой полосы, за счет большого расстояния между полосами. Т.о. для формирования однополосного сигнала используется многократное преобразование, позволяющее раздвинуть боковые полосы и снизить требования к качеству избирательной системы.

Рисунок (а)

В первом

балансном модуляторе подавляется

несущая частота и образуются 2 боковые

полосы. Электромеханический фильтр

подавляет нижнюю боковую полосу.

Усилитель усиливает сигнал и подает на

второй балансный модулятор для вторичной

модуляции. Второй балансный модулятор

подавляет пониженную несущую частоту

![]() и формирует 2 боковых полосы, нижняя из

которых подавляется фильтром L-C.

Если частота первого генератора 500 Гц,

то расстояние между боковыми полосами

на выходе второго балансного модулятора

составляет 10,6 МГц.

и формирует 2 боковых полосы, нижняя из

которых подавляется фильтром L-C.

Если частота первого генератора 500 Гц,

то расстояние между боковыми полосами

на выходе второго балансного модулятора

составляет 10,6 МГц.

Рисунок (б)

На схеме приведена схема двухканальной радиотелефонии. Два модулирующих сигнала подаются на два канала с одинаковой несущей частотой. В одном сигнале выделяется верхняя боковая полоса, в другом – нижняя. Эти две боковые полосы складываются в сумматоре. Схема после сумма тора рассчитывается на двойную полосу пропускания.

Радиотелеграфия.

В современных системах связи для передачи информации используется дискретный сигнал. Дискретный сигнал более помехозащищен, позволяет уплотнить каналы связи, увеличить дальность передачи сообщений. Применяемый код Морзе является неравномерным, т.е. для передачи разных знаков используется разное количество посылок. Сейчас используется двоичный код. Представление непрерывных сигналов в дискретной форме основано на использовании теоремы Котельникова.

Существуют следующие виды радиотелеграфии:

Амплитудно-манипулированный сигнал, в которой положительным посылкам соответствует радиоимпульс, а отрицательным – паузы.

Частотно-манипулированный сигнал, излучается непрерывно, но положительная посылка излучается с частотой в 2 раза большей, чем отрицательная.

Фазоманипулированный сигнал, излучается непрерывно, но при изменении полярности управляющего сигнала, изменяется, на противоположную, фаза излучаемого колебания.

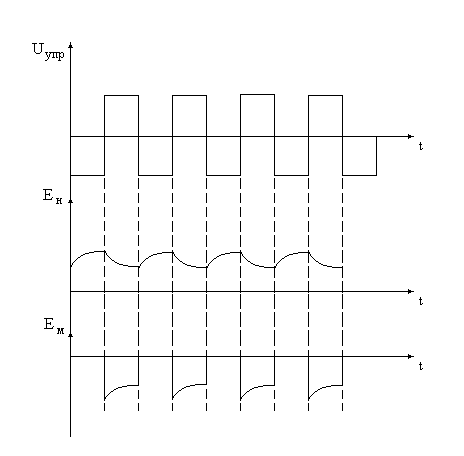

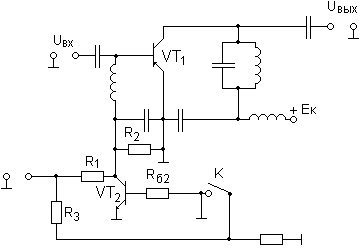

Амплитудная телеграфия.

Амплитудная

телеграфия обычно осуществляется в

каскадах усилителей мощности. Она

характеризуется тем. Что во время нажатия

ключа есть ВЧ импульс, при отжатом ключе,

излучение колебаний не происходит.

Схема построена на транзисторах разной

проводимости. При отжатом ключе, цепочка

R1,R2

закрывает транзистор VT1.

VT2 закрыт за счет

сопротивления Rб2.

При нажатии ключа транзистор VT2

открывается и переходит в насыщенное

состояние. Малое внутреннее сопротивление

транзистора VT2

шунтирует резистор R2,

в результате потенциал базы транзистора

VT1 становится равным

нулю, он открывается и усиливает ВЧ

колебания автогенератора. VT1

работает с углом отсечки

![]() ,

т.е. в режиме колебаний второго рода

класса В. Этот режим чаще всего используется

в усилителях мощности.

,

т.е. в режиме колебаний второго рода

класса В. Этот режим чаще всего используется

в усилителях мощности.

Частотная телеграфия.

Частотная телеграфия осуществляется в автогенераторе. В схему автогенератора включен варикап, на который подается напряжение смещения от схемы, управляемой ключом. При нажатом ключе подается определенное напряжение смещения, которому соответствует определенная емкость варикапа. Т.к. варикап включен в колебательную систему, он определяет генерируемую частоту автогенератора. При отжатом ключе изменяется напряжение смещения, подаваемое на варикап, что влечет за собой изменение емкости варикапа и, следовательно, генерируемой частоты. При наличии посылки частота больше, чем в паузе.

Усилительные приборы и колебательные системы.

С

уменьшением длины волны, время пролета

электронов между электродами усилительного

прибора становится соизмеримо с периодом

колебаний. В результате возникает

дополнительное запаздывание по фазе

между входным и выходным сигналами

усилительного прибора. Это запаздывание

добавляется к сдвигу фаз, равному

![]() ,

следовательно, нарушается условие

баланса фаз. Междуэлектродные емкости

и индуктивности выводов влияют на

частоту автогенератора. В метровом

диапазоне могут быть использованы те

же усилительные приборы, что и в более

длинноволновых диапазонах. А в дециметровом

и сантиметровом диапазонах необходимо

использовать специальные усилительные

приборы. Это обусловлено еще и тем, что

в этих диапазонах, паразитная индуктивность

выводов и соединительных проводов

серьезно влияет на генерируемую частоту.

Длина выводов становится соизмерима с

длиной волны и они начинают излучать.

Поэтому от соединительных проводов

необходимо избавится. В диапазоне ДМВ

используются приборы с дисковыми

выводами, которые имеют меньшую

индуктивность и позволяют обходиться

без соединительных проводов, т.к. трубы

двухпроводной линии одеваются

непосредственно на дисковые выводы

усилительного прибора. В диапазоне СМВ,

колебательная система и усилительный

прибор объединены в одно целое. В качестве

колебательной системы диапазон МВ

используются двухпроводные линии, в

диапазоне ДМВ – коаксиальные линии, а

в диапазоне СМВ – отрезки волноводов

и объемные резонаторы. В диапазоне СМВ

используются такие приборы как магнетрон,

клистрон, лампа бегущей волны (ЛБВ),

лампа обратной волны (ЛОВ).

,

следовательно, нарушается условие

баланса фаз. Междуэлектродные емкости

и индуктивности выводов влияют на

частоту автогенератора. В метровом

диапазоне могут быть использованы те

же усилительные приборы, что и в более

длинноволновых диапазонах. А в дециметровом

и сантиметровом диапазонах необходимо

использовать специальные усилительные

приборы. Это обусловлено еще и тем, что

в этих диапазонах, паразитная индуктивность

выводов и соединительных проводов

серьезно влияет на генерируемую частоту.

Длина выводов становится соизмерима с

длиной волны и они начинают излучать.

Поэтому от соединительных проводов

необходимо избавится. В диапазоне ДМВ

используются приборы с дисковыми

выводами, которые имеют меньшую

индуктивность и позволяют обходиться

без соединительных проводов, т.к. трубы

двухпроводной линии одеваются

непосредственно на дисковые выводы

усилительного прибора. В диапазоне СМВ,

колебательная система и усилительный

прибор объединены в одно целое. В качестве

колебательной системы диапазон МВ

используются двухпроводные линии, в

диапазоне ДМВ – коаксиальные линии, а

в диапазоне СМВ – отрезки волноводов

и объемные резонаторы. В диапазоне СМВ

используются такие приборы как магнетрон,

клистрон, лампа бегущей волны (ЛБВ),

лампа обратной волны (ЛОВ).

Генератор диапазона ДМВ на металлокерамическом триоде

С дисковыми выводами.

дисковыми выводами.

1 – радиатор, 2 – анод, 3 – паз охлаждения, 4 – управляющая сетка, 5 – катод и накал, 6 – накал, 7- щель обратной связи, 8 – штырь емкостной связи с нагрузкой, 9,10,11 – трубки коаксиальной линии, 12,13 – поршни настройки частоты и регулировки ОС.

Коаксиальная линия, собранная из трех цилиндров, образует анодно-сеточную и сеточно-катодную колебательные системы. Общим электродом является заземленная по высокой частоте сетка. Сеточный цилиндр является внутренним для анодно-сеточной коаксиальной линии и наружным для сеточно-катодной коаксиальной линии. Сетка заземляется по высокой частоте с помощью цепочки RC. Чтобы выполнялись условия самовозбуждения, анодный контур должен иметь индуктивную расстройку, а катодный – емкостную. Длина линии, а, следовательно, и величина её индуктивности и генерируемой частоты регулируется с помощью поршня 12. Катодно-сеточный контур образуется катодной линией и емкостью катод-сетка лампы. Величина обратной связи регулируется с помощью поршня 13. Такая обратная связь недостаточна и дополнительная обратная связь создается щелью 7, прорезанной в общем цилиндре коаксиальных линий и расположенной перпендикулярно линиям тока. Связь с нагрузкой осуществляется с помощью штыря 8, с расположенным на его конце диском. Перемещая штырь, изменяем величину емкости образованной диском и цилиндром 10.Штырь представляет собой внутренний провод коаксиальной линии, наружный провод которой припаян к наружному цилиндру. Т.к. лампа находится внутри колебательной системы, применяется радиатор охлаждения. Генератор представляет собой двухконтурную трехточку.

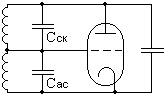

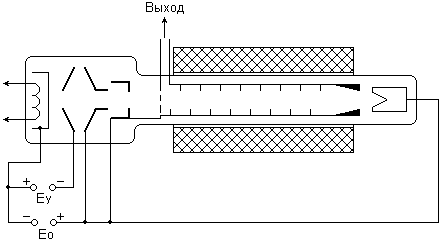

Пролетный клистрон.

К листрон

применяется в качестве усилительного

и генераторного прибора диапазона ДМВ.

Клистрон состоит из стеклянного баллона,

с которым соединены объемные резонаторы.

Днища объемных резонаторов образуют

сетки усилительного прибора.

листрон

применяется в качестве усилительного

и генераторного прибора диапазона ДМВ.

Клистрон состоит из стеклянного баллона,

с которым соединены объемные резонаторы.

Днища объемных резонаторов образуют

сетки усилительного прибора.

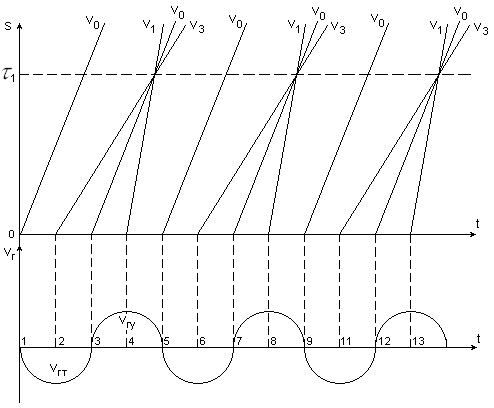

Расстояние между резонаторами называется пространством дрейфа. Клистрон содержит подогревный катод, фокусирующую систему (фокусирующий электрод), коллектор. Если клистрон работает как усилитель, то колебания на первый резонатор подаются от возбудителя. Если клистрон работает в качестве автогенератора, то колебания в резонаторе поддерживаются незатухающими за счет энергии летящих электронов. Электроны отдают свою энергию, только когда они попадают в тормозящее электромагнитное поле. Электроны, попавшие в ускоряющее поле, отбирают у него энергию и, минуя второй резонатор, долетают до коллектора и бесполезно его разогревают.

Электроны, попадающие в нулевую фазу электромагнитного поля (1,3…), продолжают лететь с начальной скоростью, равной скорости вылета электронов из катода.

Электроны, попадающие в тормозящее поле (2,6…),замедляются, их скорость уменьшается по сравнению с начальной скоростью вылета. Т.к. скорость является производной от пути, то на графике, уменьшение скорости изображается линией с меньшим углом наклона, по сравнению с линией, изображающей начальную скорость. Т.к. электроны 2,6… снизили свою скорость, их догоняют электроны 1,3…, летящие с начальной скоростью.

Электроны, попавшие в ускоряющее поле (4,8…), увеличивают свою скорость по сравнению с начальной и догоняют электроны 1,3 и 2,6. Собравшись вместе, электроны образуют сгустки.

Модуляция электронного потока по скорости происходит в пространстве дрейфа, если сгусток попадает в тормозящее поле свободных колебаний во втором резонаторе, то он отдает колебаниям свою энергию, усиливая их. Электроны, не попавшие в сгустки, вместе со сгустками, попавшими в ускоряющее поле попадают на коллектор и бесполезно его разогревают. Фокусирующий электрод предназначен для того, чтобы сузить поток электронов и, следовательно, увеличить КПД клистрона. Частоту настройки клистрона можно в очень небольших пределах регулировать сжатием объемных резонаторов и изменением напряжения на отражателе. В основном, генерируемая частота определяется геометрическими размерами резонаторов и длиной пространства дрейфа.

Чтобы клистрон работал как автогенератор, нужно соединить резонаторы с помощью петли обратной связи, которая образуется внутренним проводом коаксиального кабеля. Внутренний провод на обоих концах загибается в петлю и помещается в объемный резонатор. Обратная связь может быть и дифракционной, т.е. через щель в общей стенке резонаторов.

Основные параметры клистрона.

Коэффициент усиления

КПД

Рабочий диапазон частот

Ширина полосы пропускания

Максимальная выходная мощность

К ПД

клистрона не высок т.к. большое количество

электронов не собирается в сгустки,

следовательно, на них бесполезно

расходуется энергия постоянного

электрического поля. Чтобы увеличить

КПД клистрона, между входным и выходным

резонатором включается дополнительный

резонатор, а иногда и два, которые

проводят дополнительную фокусировку

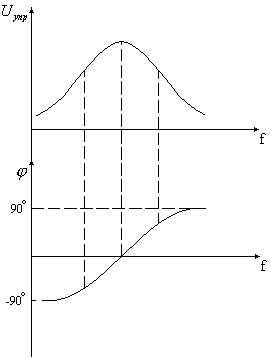

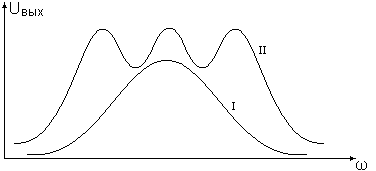

электронов. АЧХ двухрезонаторного

клистрона, у которого оба резонатора

настроены на одну частоту, соответствует

характеристике одиночного колебательного

контура (I). Если применять

несколько резонаторов, настроенных на

разные частоты, то АЧХ клистрона

соответствует характеристике связанных

контуров (II) и количество

горбов равно количеству резонаторов.

ПД

клистрона не высок т.к. большое количество

электронов не собирается в сгустки,

следовательно, на них бесполезно

расходуется энергия постоянного

электрического поля. Чтобы увеличить

КПД клистрона, между входным и выходным

резонатором включается дополнительный

резонатор, а иногда и два, которые

проводят дополнительную фокусировку

электронов. АЧХ двухрезонаторного

клистрона, у которого оба резонатора

настроены на одну частоту, соответствует

характеристике одиночного колебательного

контура (I). Если применять

несколько резонаторов, настроенных на

разные частоты, то АЧХ клистрона

соответствует характеристике связанных

контуров (II) и количество

горбов равно количеству резонаторов.

Коэффициент усиления по мощности клистрона не больше 15 дБ, включение дополнительных резонаторов увеличивает коэффициент усиления на 20 дБ на каждый резонатор. Исходя из этого, выходная мощность многорезонаторного клистрона определяется по формуле:

![]() ,

,

где N - количество резонаторов

В диапазоне ДМВ в импульсном режиме, выходная мощность может колебаться от долей ватта до сотен киловатт. В мощных клистронах на отражатель подается напряжение несколько сот киловольт. Кроме пролетного клистрона, существует, так же, и отражательный клистрон. Если пролетный клистрон может быть использован и как усилитель и как генератор, то отражательный клистрон может быть использован только как автогенератор.

Отражательный клистрон.

Состоит из нагревателя, катода, объемного резонатора и отражателя. Электроны отрываются от катода и движутся к резонатору, к которому приложен положительный потенциал. В отражательном клистроне, резонатор выполняет одновременно функции коллектора и колебательной системы. Он воздействует на электронный поток, модулируя его по скорости, и одновременно является выходной колебательной системой, в которой поддерживаются незатухающие колебания. Они поддерживаются за счет того, что электроны, попавшие в тормозящее поле свободных колебаний в резонаторе, отдают им свою энергию. Электроны, прошедшие через объемный резонатор и промодулированные по скорости, отражаются высоким потенциалом отражателя. Чем выше скорость электронов, тем выше они поднимаются я в направлении отражателя. Электроны, поднявшиеся на разную частоту, возвращаются к стенкам резонатора, собравшись в сгустки, и отдают энергию тормозящему электромагнитному полю.

Скорость электронов можно изменять, меняя напряжение на отражателе. Изменяя это же напряжение можно, в небольших пределах, изменять генерируемую частоту. КПД отражательного клистрона не превышает нескольких процентов, генерируемая мощность менее одного ватта. Напряжение питания, подаваемое на отражатель составляет сотни вольт.

Лампа бегущей волны

(ЛБВ)

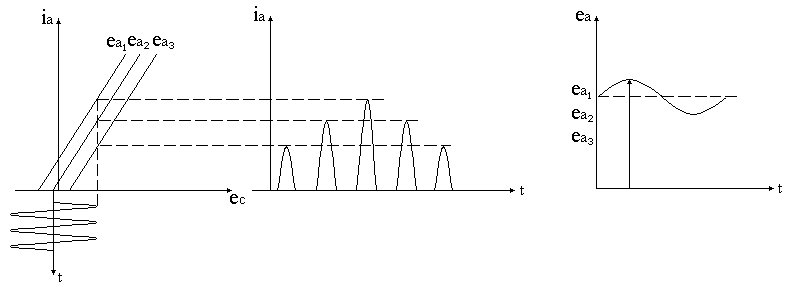

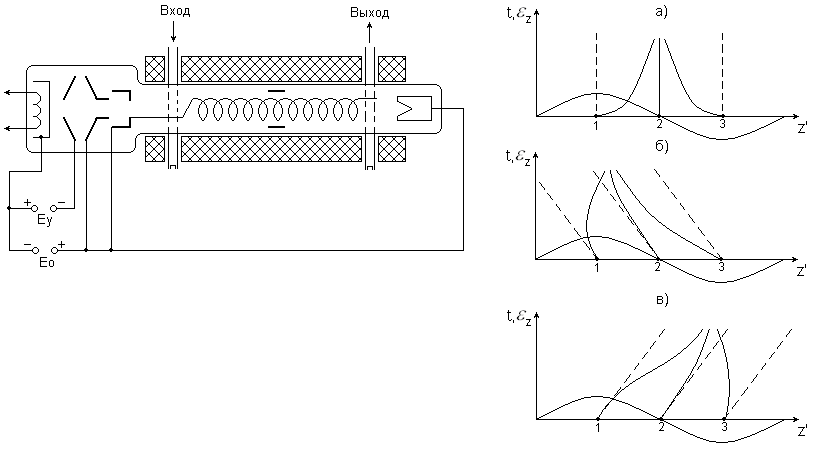

Н а

графиках рассматривается процесс

формирования сгустков электронов.

Сформировавшиеся в сгустки электроны,

должны попадать в тормозящее

электромагнитное поле.

а

графиках рассматривается процесс

формирования сгустков электронов.

Сформировавшиеся в сгустки электроны,

должны попадать в тормозящее

электромагнитное поле.

На графике а) изображен случай, когда начальная скорость вылета электронов равна фазовой скорости электромагнитной волны. Электрон 1, попадающий в ускоряющее поле, увеличивает свою скорость и догоняет электрон 2, который летит с начальной скоростью, т.к. он попал в нулевое поле. Электрон 3 попадает в тормозящее поле и уменьшает свою скорость, т.о. все электроны собираются в нулевом поле вокруг электрона 2. Сформировавшийся сгусток не отдает свою энергию электромагнитному полю и, долетая до коллектора, бесполезно его разогревает.

На графике б) изображен случай, когда начальная скорость вылета электронов меньше фазовой скорости электромагнитной волны. Электрон 1 отстает за счет меньшей скорости, но ускоряется электромагнитным полем. Электрон 2 отстает за счет меньшей скорости, а электрон 3 тормозится электромагнитным полем и отстает по скорости, поэтому все три электрона собираются в сгусток в ускоряющем электромагнитном поле и отнимают у него энергию.

На графике в) изображен случай, когда начальная скорость вылета электронов несколько больше фазовой скорости электромагнитной волны. Электрон 1 опережает поле по скорости и попав в ускоряющее поле еще больше увеличивает свою скорость и попадает в тормозящее поле. Электрон 2 опережает поле и, попадая в тормозящее поле, замедляется. Третий электрон тормозится тормозящим полем, но не выходит из него. Электроны собираются в сгусток в тормозящем электромагнитном поле и отдают ему свою энергию.

Из рассмотренных графиков следует, что электроны отдают свою энергию полю только когда их скорость больше скорости распространения волны, следовательно, нам необходимо замедлить фазовую скорость распространения электромагнитной волны. Для этого применяются замедляющие структуры. Электромагнитная волна, распространяясь по замедляющей структуре, имеет скорость меньше скорости света. Замедляющие структуры бывают либо в виде спирали, либо в виде односторонних/двухсторонних штырьков, образующих гребень.

Замедляющие структуры

Лампа обратной волны

(ЛОВ)

Принцип ее действия основан на взаимодействии потока электронов и электромагнитной волны, но в отличии от ЛБВ, поток электронов взаимодействует с отраженной электромагнитной волной. Т.е. электроны и электромагнитная волна движутся навстречу друг другу, следовательно, поток электронов взаимодействует с каждым тормозящим полупериодом электромагнитной волны, отдавая ему свою энергию. За счет этого, КПД ЛОВ больше, чем КПД ЛБВ. Требования к соотношению между начальной скоростью вылета электронов и фазовой скоростью остаются такими же, как в ЛБВ. Т.е. начальная скорость электронов должна быть несколько больше, чем фазовая скорость волны. ЛОВ так же основана на замедляющих структурах в виде спирали или гребня. ЛОВ применяется только в качестве автогенератора.

Как во всяком автогенераторе, в ЛОВ должны выполнятся условия баланса фаз и амплитуд. Для выполнения условия баланса фаз, поток электронов должен попадать на условный вход колебательной системы в фазе со свободными колебаниями в ней. Возникающие в колебательной системе колебания, содержат множество гармоник, и обязательно найдется такая гармоника, для которой будут выполняться и условие баланса фаз, и условие баланса амплитуд. В приборе применяется двойная фокусировка. Кроме электронной фокусировки, с помощью фокусирующего электрода, осуществляется магнитная фокусировка потока электронов с помощью соленоида, надетого на стеклянный баллон лампы. Внутренняя поверхность зачернена с целью поглощения энергии разлетающихся электронов. На условном входе колебательной систем находится поглотитель падающей волы. Колебательная система с помощью волновода соединяется с нагрузкой.

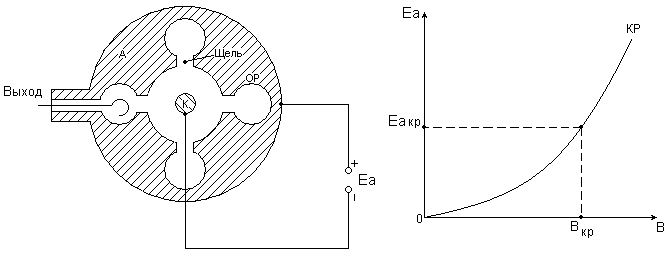

Магнетрон.

Используется в качестве автогенератора диапазона сантиметровых волн. В магнетроне используются колебания типа М, при которых на траекторию электронов влияют скрещенные магнитное и электрическое поля. Магнетрон состоит из массивного анода, в теле которого прорезаны объемные резонаторы. Объемные резонаторы образуют систему связанных контуров. В которых, при включении анодного питания, возникают свободные колебания. Количество объемных резонаторов обязательно четное и изменяется от 4 до 48 в зависимости от длины волны, чем больше резонаторов, тем больше частота.

Объемные

резонаторы связаны с пространством

взаимодействия между анодом и катодом,

щелями взаимодействия, через которые

в пространство взаимодействия проникает

переменное электромагнитное поле

свободных колебаний. Напряжение питание

анода высоковольтное и, для

электробезопасности, на катод подают

большой отрицательный потенциал, а на

анод подают нулевой потенциал. Если бы

не было постоянного магнитного поля,

направленного перпендикулярно постоянному

электрическому полю, то электроны летели

бы по радиусу, т.е. по прямой от катода

к аноду. Если напряженность магнитного

поля выше критического значения, то

электроны летят по эпициклоиде, с каждым

витком приближаясь к аноду.

Объемные

резонаторы связаны с пространством

взаимодействия между анодом и катодом,

щелями взаимодействия, через которые

в пространство взаимодействия проникает

переменное электромагнитное поле

свободных колебаний. Напряжение питание

анода высоковольтное и, для

электробезопасности, на катод подают

большой отрицательный потенциал, а на

анод подают нулевой потенциал. Если бы

не было постоянного магнитного поля,

направленного перпендикулярно постоянному

электрическому полю, то электроны летели

бы по радиусу, т.е. по прямой от катода

к аноду. Если напряженность магнитного

поля выше критического значения, то

электроны летят по эпициклоиде, с каждым

витком приближаясь к аноду.

Эпициклоида.

Эпициклоида.

В наивысшей

точке каждого витка эпициклоиды, электрон

имеет максимальную кинетическую энергию,

в этот момент электрон должен находится

под щелью и отдавать свою энергию

тормозящему полю свободных колебаний.

Чтобы отдавалась максимальная энергия,

электроны должны быть собраны в сгустки.

Т.к. каждый электрон в сгустке движется

по эпициклоиде, то все вместе они образуют

спицы, количество спиц равно половине

количества объемных резонаторов. Это

объясняется тем, что формирование спиц

происходит в тормозящем поле, а в двух

соседних резонаторах сдвиг фаз равен

![]() ,

то под тем резонатором, где в данный

момент ускоряющее поле, спица не

образуется. За время, равное половине

периода, спица должна развернуться к

следующему резонатору, в котором поле

сменится на тормозящее. Формирование

сгустков происходит под действием

нормальной составляющей переменного

электромагнитного поля, а энергия

отдается тангенциальной составляющей

поля.

,

то под тем резонатором, где в данный

момент ускоряющее поле, спица не

образуется. За время, равное половине

периода, спица должна развернуться к

следующему резонатору, в котором поле

сменится на тормозящее. Формирование

сгустков происходит под действием

нормальной составляющей переменного

электромагнитного поля, а энергия

отдается тангенциальной составляющей

поля.

А – силовая линия переменного электрического поля;

В – траектория полета электрона;

Е - тангенциальная составляющая электромагнитного

поля, излучаемая из щели объемного резонатора.

ЕN – нормальная составляющая переменного

электрического поля, направленная по радиусу от

анода к катоду.

Переменное электромагнитное поле возникает в объемных резонаторах при включении питания. Чтобы эти колебания не затухали, необходимо компенсировать потери за счет энергии летящих электронов. Электроны, вырываясь из катода, летят к аноду по эпициклоиде, т.к. они находятся в скрещенном электрическом и магнитном полях. Если направление полета электронов на рисунке совпадает с направлением силовой линии переменного электрического поля, то электрон попадает в тормозящее поле. Вектор, касательный к силовой линии, представляет собой вектор переменного электрического поля Е. Этот вектор может быть разложен на нормальную и тангенциальную составляющую. Нормальная составляющая направлена по радиусу магнетрона. Тангенциальная составляющая является касательной к траектории движения электрона. Для первого электрона, нормальная составляющая ЕN складывается с Еа, поэтому первый электрон ускоряется. Для второго электрона, ЕN равно нулю, электрон сохраняет начальную скорость и первый электрон его догоняет. Для третьего электрона, нормальная составляющая переменного электрического поля направлена навстречу вектору Еа. Она вычитается из вектора Еа, следовательно, скорость третьего электрона уменьшается и он замедляется до скорости второго электрона. Т.о. под щелью собирается пучок электронов. Тангенциальная составляющая переменного электрического поля отнимает энергию у летящих электронов, а нормальная составляющая способствует формированию сгустков. Т.к. в данный момент под щелью объемного резонатора, ускоряющее поле, то под щелью его не образуются сгустки. Через пол периода, в соседнем резонаторе, фаза напряжения сменится на противоположную. Сгустки электронов должны за пол периода достигнуть следующей щели.

![]()

![]()

![]()

Схема включения магнетрона

в цепь питания.

Т.к. высокий потенциал анода опасен, то на анод подается земля, а на катод – отрицательный потенциал. В один из объемных резонаторов помещается петля связи с нагрузкой. Наружная оплетка коаксиального провода припаивается к заземленному аноду.

Рабочая характеристика магнетрона имеет вид:

В первой области в которой В < ВКР,

анодный ток существует, но за счет того,

что электрон делает только одну петлю,

его траектория искривляется недостаточно,

и анодный ток невелик, т.к. энергии

электронов не достаточно для компенсации

активных потерь.

первой области в которой В < ВКР,

анодный ток существует, но за счет того,

что электрон делает только одну петлю,

его траектория искривляется недостаточно,

и анодный ток невелик, т.к. энергии

электронов не достаточно для компенсации

активных потерь.

При В = ВКР, выполняется условие баланса фаз и амплитуд, в магнетроне существуют мощные незатухающие колебания. Рабочая область II, в которой, В > ВКР, характеризуется тем, что траектория электрона искривляется по эпициклоиде и электрон многократно отдает свою энергию.

Область III, является нерабочей, т.к. траектория электрона искривляется настолько, что он возвращается обратно на катод, бесполезно его разогревая.

Сравнение генераторов СВЧ.

Наибольшей генерируемой мощностью отличается магнетрон, но он требует наиболее высоких напряжений питания. По сравнению с магнетроном, клистрон, ЛБВ и ЛОВ имеют меньшее напряжение питания. Самым распространенным маломощным автогенератором СВЧ является отражательный клистрон. Он применяется в радиорелейных линиях связи (РЛС) и в измерительной аппаратуре.

ЛОВ применяется в передатчиках систем радиопротиводействия, где наилучшим образом используются ее возможности быстрой перестройки частоты. Магнетроны обладают наибольшими шумами, наименьшими шумами обладают двухрезонаторные клистроны, у отражательного клистрона, шумы так же не велики.

К вантовые

генераторы.

вантовые

генераторы.

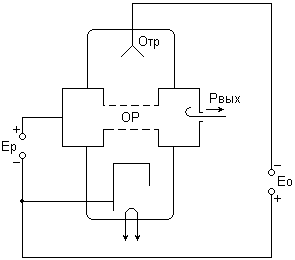

Это схема молекулярного квантового генератора, в нем используется явление излучения возбужденных микрочастиц вещества. В качестве активного вещества используется пучок молекул аммиака.

Из камеры (К) молекулы аммиака пролетают через диафрагму (Д), которая формирует их в пучок, и конденсатор (КК), который производит сортировку летящих частиц. Невозбужденные частицы смещаются к краям конденсатора, а возбужденные группируются по оси и фокусируются. В объемном резонаторе (ОР) большой добротности, сфокусированный поток возбужденных частиц поддерживает незатухающие колебания. Мощность таких квантовых генераторов невелика, но они генерируют высокостабильные колебания, поэтому они используются в качестве эталонов частоты. Недостатком таких генераторов является необходимость удаления отработанных частиц с помощью уловителя (У).

По рабочей частоте квантовые генераторы подразделяются на:

лазеры;

мазеры.

К мазерам относят такие приборы СВЧ, как квантовые парамагнитные усилители, квантовые стандарты частоты. К лазерам относятся генераторы и усилители оптического диапазона. Наиболее распространены лазерные генераторы. Область применения мазеров значительно меньше.

В зависимости от агрегатного состояния рабочего вещества, различают твердотелые (полупроводниковые), газовые и жидкостные лазеры. Из твердотелых, широко применяются рубиновые лазеры, они работают в импульсном режиме. Из газовых, широко применяются лазеры на смеси гелий-неон. Такие лазеры работают как непрерывно, так и в импульсном режиме, обладают высокой направленностью излучения, высокой стабильностью частоты, мощностью излучения до 100 Вт. Жидкостные лазеры работают в непрерывном режиме, их мощность составляет несколько ватт, КПД = 80%.

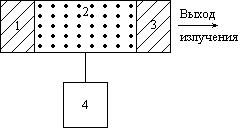

Устройство рубинового лазера.

Возбуждение и усиление происходит в кристалле рубина (КР). Основу кристаллической решетки составляет корунд (Al2O3) Небольшая часть ионов алюминия замещена в ней ионами хрома, которые и являются средой энергообмена. Оптический резонатор образован двумя плоскими зеркальными поверхностями на концах рубинового стержня. Кристалл тщательно обрабатывается и на концы стержня наносится серебряное покрытие. Плотность покрытия с разных сторон различна. Со стороны выхода излучения плотность покрытия меньше. Инверсия населенностей создается с помощью лампы накачки (ЛН), находящейся в непосредственной близости к кристаллу рубина внутри эллиптического отражателя. Для улучшения использования энергии накачки, лампа и кристалл рубина помещены в фокусы эллиптического зеркального цилиндра.

Физические основы действия лазеров.

Вещество представляет собой систему взаимосвязанных микрочастиц. Каждая из частиц обладает определенной энергией. Энергия связанных частиц не может принимать любое значение, так как она квантована, т.е. имеет только определенные разрешенные значения. Эти значения энергии называются энергетическими уровнями. Между уровнями с энергиями W1, W2 (W2 > W1) возможны переходы частиц. Если частица переходит с одного энергетического уровня на другой, то она либо выделяет (с W2 на W1), либо потребляет энергию (с W1 на W2). В данном случае нас интересует излучение энергии в виде света. В зависимости от причины энергетического перехода частицы, эти переходы делят на спонтанные и вынужденные. Вынужденные переходы происходят под действием внешнего вынуждающего поля, частота которого близка к частоте излучательного квантового перехода. Переменное поле, периодически отдавая и отбирая энергию у частиц, заставляет их перемещаться от одного энергетического уровня к другому. Этот процесс сопровождается выделением энергии в виде когерентного излучения. Мощность излучения определяется количеством энергетических полей, преодолеваемых частицей в единицу времени. Если в единицу времени число элементарных излучений превысит число поглощений энергии, то вещество начинает усиливать поле. Усиление происходит, если населенность частицами верхнего уровня больше населенности нижнего уровня, следовательно, способность вещества усиливать, определяется знаком разности населенности. В реальном веществе, населенность уровня с меньшей энергией всегда меньше населенности уровня с большей энергией. Усиление возможно только при инверсии населенностей – неравновесном состоянии, когда населенность внешнего уровня выше. Достигнуть этого состояния можно только затратив энергию.

Структурная схема лазера-генератора.

Основным элементом лазера является рабочее вещество 2. Под действием устройства накачки 4 в котором есть источник энергии, в веществе создается инверсия населенностей, запасается энергия. Вещество помещается внутри оптического резонатора, образованного системой двух зеркал 1 и 3. Зеркала создают цепь положительной обратной связи. Генерируемая световая волна, периодически отражаясь, много раз проходя через вещество, усиливается. Световая волна, выходя из какой то точки может после отражения вернутся в ту же точку в той же фазе и поддержать процесс колебаний. Вывод излучения в окружающее пространство (среду), осуществляют через одно или несколько прозрачных зеркал. Условия самовозбуждения выполняются на собственных частотах тех видов колебаний оптического резонатора, для которых, за счет усиления поля в веществе, оказываются скомпенсированы все потери энергии. Потери связаны с излучением света в пространство и поглощением его зеркалами.

Из-за того, что геометрические размеры резонатора намного больше длины волны, число возбуждаемых в нем гармоник (мод) огромно. Для выделения определенной гармоники, применяют открытые резонаторы без боковых стенок. Тогда волны, движущиеся строго вдоль оси резонатора (продольные моды), многократно распространяются между зеркалами. А волны, движущиеся под определенным углом, покидают резонатор после нескольких отражений. Поэтому излучение, возбуждаемое в лазере, направлено строго вдоль оси оптического резонатора.

После возбуждения автоколебаний, мощность излучения резко возрастает, при этом увеличивается объемная плотность фотонов и число вынужденных энергетических переходов. Излучение лазера становится более стабильным и направленным, его спектр сужается. Предел роста колебаний устанавливается конечным числом частиц, взаимодействующих с полем, или мощностью источника накачки.

Основными параметрами лазера являются длина волны лазерного излучения, выходная мощность, КПД, энергия, излучаемая за время импульса (для импульсных лазеров).

Полупроводниковый лазер.

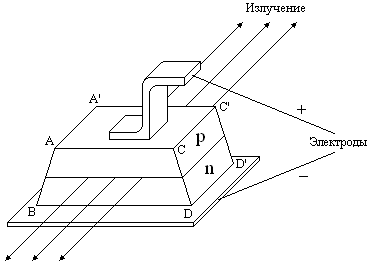

Построен

на p-n переходе из арсенида галлия, если

к электродам приложить разность

потенциалов, соответствующую прямому

включению p-n перехода, и обеспечить

достаточный ток, то можно обеспечить

инверсию населенностей p-n перехода. В

этом слое происходит возбуждение и

усиление света. Оптический резонатор

образуется двумя параллельными гранями

A,B,C,D

и A’,B’,C’,D’,

поверхность которых тщательно отшлифована.

Две другие параллельные боковые грани

имеют шероховатую поверхность, поэтому

в их сторону излучения не происходит.

Для возбуждения колебаний достаточно

отражения света от границы раздела

воздуха и полупроводника. Лазер излучает

инфракрасные волны длиной 0,84 мкм.

Возбуждение лазера происходит при

определенном пороговом токе, увеличивающемся

с ростом температуры. Если ток меньше

порогового, то лазер работает в режиме

светодиода, при этом и угол излучения

и ширина спектра увеличивается. После

достижения порогового значения тока,

дальнейшее его увеличение приводит к

увеличению излучаемой мощности, поэтому,

в полупроводниковом лазере можно

осуществлять амплитудную модуляцию.

При увеличении выходной мощности

приходится производить охлаждение

лазера до температуры жидкого азота

(![]() ).Максимальная

излучаемая импульсная мощность

полупроводникового лазера, порядка 100

Вт, КПД порядка 50%.

).Максимальная

излучаемая импульсная мощность

полупроводникового лазера, порядка 100

Вт, КПД порядка 50%.

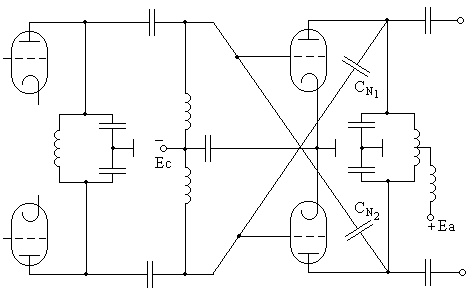

Устойчивость работы ГВВ

(схема нейтродинирования).

П од

устойчивостью работы ГВВ понимается

то, что ГВВ выполняет только свои функции

усилителя мощности и ни в коем случае

не становится автогенератором. Причины

нестабильности – это обратная связь

через цепь анод-сетка, через общие цепи

питания и паразитные связи. Для борьбы

с паразитными связями между каскадами

применяют экранировку каскадов. Для

борьбы со связями по цепям питания

применяют либо раздельные источники

питания для каскадов, либо развязывающие

фильтры. Труднее всего бороться с

обратной связью через проходную емкость

анод-сетка. Связь между анодом и сеткой

опасна как в прямом, так и в обратном

направлении. При прямой связи от сетки

к аноду, колебания с выхода предыдущего

каскада попадают в нагрузку, минуя

лампу, это особенно опасно в радиотелеграфии

и импульсной модуляции. Когда колебания

в паузе, при выключенном усилительном

приборе, попадают на выход. Для борьбы

с ОС через емкость анод-сетка применяются

тетроды и пентоды с заземленной второй

сеткой, триоды, включенные по схеме с

общей сеткой (Бонч-Бруевича) и схемы

нейтродинирования. На чертеже изображен

схема нейтродинированя. При наличии

положительной обратной связи через

емкость сетка – анод, ГВВ становится

автогенератором. Схемы нейтродинирования

удобнее всего применять в двухтактных

схемах. Конденсаторы нейтродинирования

создают отрицательную обратную связь

с анода одного каскада на сетку другого.

Эта отрицательная обратная связь должна

быть по величине равна положительной

обратной связи, создаваемой емкостью

анод-сетка, чтобы полностью компенсировать

её. Конденсаторы нейтродинирования и

емкости анод-сетка первой и второй лампы

образуют мост, в диагонали которого

включены входные и выходные цепи

двухтактного усилителя мощности. Если

конденсаторы нейтродинирования сделать

переменными, то можно добиться полного

баланса моста. Если самовозбуждение

ГВВ происходит на частотах больших или

меньших, чем собственная частота ГВВ,

то они называются паразитными. Они могут

быть длинноволновыми, у которых длина

волны больше длины волны собственных

колебаний, и коротковолновыми, длина

волны которых меньше длины волны

собственных колебаний контура ГВВ.

Меры, предпринимаемые для борьбы с

самовозбуждением, не ослабляют паразитных

колебаний, а наоборот создают условия

для их возникновения. Так введение в

схему конденсаторов нейтродинирования

увеличивает возможность появления

паразитных колебаний.

од

устойчивостью работы ГВВ понимается

то, что ГВВ выполняет только свои функции

усилителя мощности и ни в коем случае

не становится автогенератором. Причины

нестабильности – это обратная связь

через цепь анод-сетка, через общие цепи

питания и паразитные связи. Для борьбы

с паразитными связями между каскадами

применяют экранировку каскадов. Для

борьбы со связями по цепям питания

применяют либо раздельные источники

питания для каскадов, либо развязывающие

фильтры. Труднее всего бороться с

обратной связью через проходную емкость

анод-сетка. Связь между анодом и сеткой

опасна как в прямом, так и в обратном

направлении. При прямой связи от сетки

к аноду, колебания с выхода предыдущего

каскада попадают в нагрузку, минуя

лампу, это особенно опасно в радиотелеграфии

и импульсной модуляции. Когда колебания

в паузе, при выключенном усилительном

приборе, попадают на выход. Для борьбы

с ОС через емкость анод-сетка применяются

тетроды и пентоды с заземленной второй

сеткой, триоды, включенные по схеме с

общей сеткой (Бонч-Бруевича) и схемы

нейтродинирования. На чертеже изображен

схема нейтродинированя. При наличии

положительной обратной связи через

емкость сетка – анод, ГВВ становится

автогенератором. Схемы нейтродинирования

удобнее всего применять в двухтактных

схемах. Конденсаторы нейтродинирования

создают отрицательную обратную связь

с анода одного каскада на сетку другого.

Эта отрицательная обратная связь должна

быть по величине равна положительной

обратной связи, создаваемой емкостью

анод-сетка, чтобы полностью компенсировать

её. Конденсаторы нейтродинирования и

емкости анод-сетка первой и второй лампы

образуют мост, в диагонали которого

включены входные и выходные цепи

двухтактного усилителя мощности. Если

конденсаторы нейтродинирования сделать

переменными, то можно добиться полного

баланса моста. Если самовозбуждение

ГВВ происходит на частотах больших или

меньших, чем собственная частота ГВВ,

то они называются паразитными. Они могут

быть длинноволновыми, у которых длина

волны больше длины волны собственных

колебаний, и коротковолновыми, длина

волны которых меньше длины волны

собственных колебаний контура ГВВ.

Меры, предпринимаемые для борьбы с

самовозбуждением, не ослабляют паразитных

колебаний, а наоборот создают условия

для их возникновения. Так введение в

схему конденсаторов нейтродинирования

увеличивает возможность появления

паразитных колебаний.

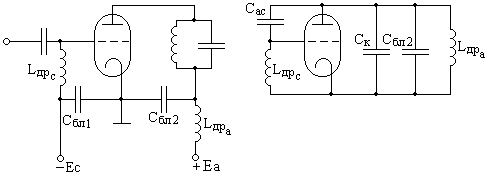

Длинноволновые паразитные колебания называют, так же, дроссельными, т.к. они возникают в колебательной системе, образованной сеточным и анодным дросселем, блокировочными конденсаторами и емкостью анод-сетка лампы. Схема соответствует индуктивной трехточке. Для уменьшения возможности возникновения паразитных дроссельных колебаний, при фиксированной емкости анод-сетка, необходимо уменьшить индуктивность сеточного дросселя и увеличить индуктивность анодного дросселя, чтобы уменьшить коэффициент положительной обратной связи для нейтродинных колебаний. Коротковолновые колебания возникают в схемах с параллельным включением электронных приборов. Колебательная система образуется паразитными емкостями электронного прибора и индуктивностями его выводов. Эквивалентная схема представляет собой емкостную трехточку. Необходимо уменьшить длину проводов и включить антипаразитные резисторы в цепь сетки.

Лавинопролетный диод

(ЛПД).

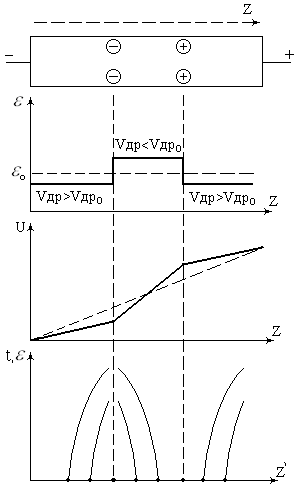

ЛПД является прибором СВЧ, в котором граница p-n перехода, при обратном его включении, является областью лавинного пробоя. При этом количество носителей заряда резко возрастает, эти носители, двигаясь к коллектору, вызывают появление новых пар носителей и, следовательно, увеличение тока нагрузки. Роль коллектора играет область n+.

Nд – концентрация доноров

Nа – концентрация акцепторов

Область n+ - область с повышенным содержанием донорной примеси, область p+- область с повышенным содержанием акцепторной примеси. Область n – область с нормальным содержанием донорной примеси. Область i – область, собственно, полупроводника. Необходим хороший отвод тепла от областей n+ и p+. Область, собственно, полупроводника называется пространством дрейфа. От длины пространства дрейфа зависит генерируемая частота. ЛПД может генерировать частоту до 200ГГц.

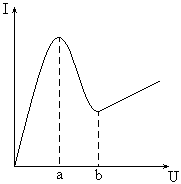

П рименение

ЛПД в качестве автогенератора, объясняется

наличием участка с отрицательным

сопротивлением на ВАХ (ab).

рименение

ЛПД в качестве автогенератора, объясняется

наличием участка с отрицательным

сопротивлением на ВАХ (ab).

Наличие участка отрицательного сопротивления означает, что на этом участке ЛПД не отнимает энергию у источника питания, а, наоборот, отдает энергию в нагрузку.

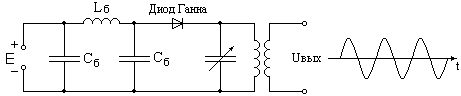

С хема

автогенератора на ЛПД изображена на

рисунке.

хема

автогенератора на ЛПД изображена на

рисунке.

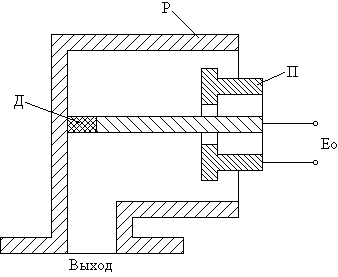

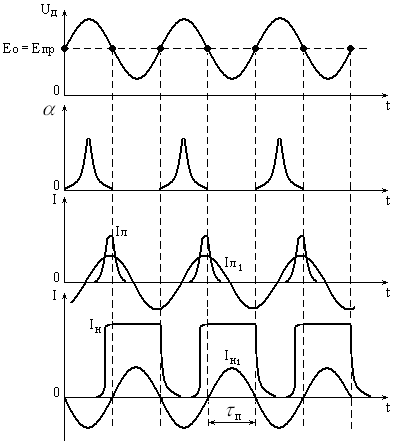

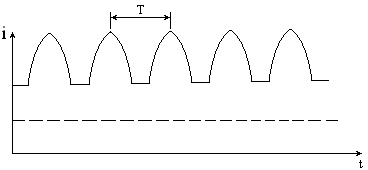

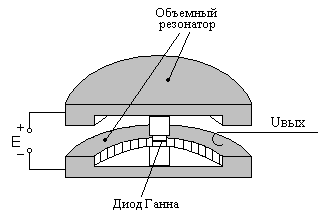

Л ПД

(Д) помещен внутри объемного резонатора

(Р). Регулировка резонатора на заданную

частоту производится перемещением

плунжера (П). Диод закреплен внутри

объемного резонатора внутренним проводом

коаксиального кабеля. При подаче

постоянного напряжения Ео, в объемном

резонаторе возникают свободные колебания,

напряжение Ео, подаваемое на диод, равно

напряжению пробоя Епр. При сложении

напряжения свободных колебаний с

напряжением питания ЛПД, на диоде

получается напряжение, превышающее

пробивное. При этом начинается лавинный

пробой (область 1, рис. в) и резко возрастает

концентрация носителей заряда. В качестве

носителей заряда рассматриваем электроны.

Максимальная концентрация носителей

заряда соответствует максимальному

напряжению на диоде. При максимальной

концентрации появляется лавинный ток,

который постепенно нарастает за счет