- •Особенности распространения волн различных диапазонов

- •Особенности распространения длинных волн

- •Особенности распространения средних волн

- •Особенности распространения коротких волн

- •Особенности распространения ультракоротких волн

- •Регулярные и нерегулярные явления в ионосфере

- •Антенны

- •Симметричные фидеры

- •Коаксиальные фидеры

- •Вибраторная антенна, как разомкнутая длинная линия

- •Волноводы и элементы волноводного тракта

- •Приемные антенны дв и св диапазонов

- •Рупорная антенна.

- •Рупорно-параболическая антенна

- •Перископическая антенна

- •Антенные решетки с электрическим сканированием

- •1. Виды сигналов

- •2.Формирователи импульса.

- •3.Дифференцирующие и интегрирующие цепи.

- •4.Диодные ограничители амплитуды.

- •4.1.Последовательные диодные ограничители.

- •4.2.Параллельные диодные ограничители. Ограничители с нулевым порогом ограничения.

- •4.3.Ограничители с ненулевым порогом ограничения.

- •4.4.Влияние паразитных емкостей.

- •5.Формирования импульсов в цепях с ударным возбуждением.

- •6.Формирующие импульсы.

- •7.Транзисторные ключи.

- •8.Транзисторный усилитель-ограничитель.

- •9.Внешнее запоминающее устройство(взу).

- •10.Устройство ввода, вывода.

- •11.Динамический режим работы транзисторного ключа.

- •12.Операционные усилители (оу)

- •13.Интегральные триггеры.

- •13.1.Асинхронный rs-триггер.

- •13.4.Одноступенчатый синхронный rs-триггер.

- •13.5Двухступенчатый синхронный rs-триггер.

- •14.Счетчики.

- •14.1.Вычитающие счетчики с последовательным переносом.

- •14.2.Счетчики с параллельным переносом.

- •15.Триггер Шмидта.

- •15.1.D и dv - триггеры

- •15.2.Триггер со счетным запуском (т-триггер).

- •15.3.Двухступенчатый rsc-триггер.

- •16.Мультивибратор.

- •16.1.Мультивибратор с корректирующими диодами.

- •16.2. Ждущий мультивибратор.

- •16.3.Синхронизированный мультивибратор.

- •16.4.Мультивибратор на логических элементах.

- •17.Последовательный регистр.

- •18.Блокинг-генератор.

- •1. Структурная схема эвм. Поколения эвм

- •2. Системы счисления.

- •3. Арифметические действия над двоичными числами

- •3.1 Вычитание с применением обратного кода.

- •3.2 Образование дополнительного кода.

- •4. Узлы эвм.

- •5. Сумматор

- •6. Последовательный сумматор

- •7. Арифметико - логическое устройство (алу)

- •8. Дешифратор

- •9. Преобразователи с цифровой индикацией

- •10. Преобразователь кода 8421 в 2421

- •11. Программируемая логическая матрица

- •12. Накапливающий сумматор

- •13. Основные микропроцессорные комплекты. Современные микропроцессоры (мп)

- •14. Типовая структура обрабатывающей части мп

- •15. Микро эвм на базе мп к580

- •16. Форматы команд и способы адресации

- •17. Центральный процессорный элемент к580

- •18. Система сбора данных на базе мп к580

- •19. Центральный процессорный элемент (цпэ) к589

- •20. Блок микропрограммного управления (бму).

- •21. Структурная схема и принцип действия блока микропрограммного управления (бму)

- •22. Блок приоритетного прерывания (бпп)

- •23. Схема ускоренного переноса (суп)

- •24. Схема одноразрядного сумматора с формированием цифры переноса в суп

- •25. Организация памяти эвм

- •26. Постоянные запоминающие устройства

- •27. Внешние запоминающие устройства (взу)

- •27.1 Метод записи без возврата к нулю

- •27.2 Фазовая модуляция.

- •27.3 Частотная модуляция (чм).

- •28. Устройства ввода - вывода информации

- •29. Вывод информации на дисплей

- •30. Вывод информации на телетайп

- •31. Интерфейс

- •32. Обмен данными между оперативной памятью и периферийными устройствами (пу)

- •33. Обмен данными по прерываниям

- •34. Специализированные устройства интерфейса. Ацп

- •35. Ацп с обратной связью (ос)

- •36. Ацп следящего типа.

- •37. Цап с суммированием напряжения на операционном усилителе (оу).

- •38. Применение микро эвм в системах автоматизированного управления (сау)

- •39. Схема суммирования напряжения на аттенюаторе сопротивлений

- •40. Применение микро эвм в приборах (спектрофотометр)

- •41. Программное обеспечение (по) эвм.

- •42. Операционная система эвм

- •43. Микропроцессорный комплект к 1804.

- •44. Ассемблер к580

- •1. Назначение и условия эксплуатации

- •2. Выбор варианта конструкции

- •3. Выбор материалов

- •4. Расчетная часть

- •4.1. Определение ориентировочной площади печатной платы

- •4.2. Расчет минимальной ширины проводника

- •5. Разработка топологии печатной платы

- •6. Описание технологичесКого процесСа изготовления печатной платы комбинированным позитивным методом

- •6.1. Резка заготовок

- •6.2. Пробивка базовых отверстий

- •6.3. Подготовка поверхности заготовок

- •6.4. Нанесение сухого пленочного фоторезиста

- •6.5. Нанесение защитного лака

- •6.6. Сверловка отверстий

- •6.7. Химическое меднение

- •6.8. Снятие защитного лака

- •6.9. Гальваническая затяжка

- •6.10. Электролитическое меднение и нанесение защитного покрытия пос-61

- •6.11 . Снятие фоторезиста

- •6.12. Травление печатной платы

- •6.13. Осветление печатной платы

- •6.14. Оплавление печатной платы

- •6.15. Механическая обработка

- •7. Обоснование технологичности конструкции

- •8. Расчет надежности схемы

- •9. Заключение

- •Приложение 1

- •10. Список литературы

- •Система передачи информации

- •Распространение радиоволн.

- •Радиотехнические сигналы.

- •Спектры сигналов.

- •Амплитудно-модулированный сигнал.

- •Частотная модуляция.

- •Фазовая модуляция

- •Импульсная модуляция.

- •Спектры. Последовательность видео и радио импульсов.

- •Свободные колебания в колебательном контуре.

- •Колебания в реальном колебательном контуре.

- •Последовательный колебательный контур.

- •Входное сопротивление последовательного колебательного контура.

- •Свойства резонанса в последовательном колебательном контуре.

- •Параллельный колебательный контур.

- •Способы включения параллельных контуров.

- •Связанные контуры.

- •Векторные диаграммы связанных контуров. Вносимые сопротивления.

- •Настройка связанных контуров.

- •Второй частный резонанс

- •Полный резонанс.

- •Резонансные кривые связанных контуров.

- •Фильтры.

- •Фильтры типа "к".

- •Полосовой фильтр.

- •Режекторный фильтр.

- •Пьезоэлектрический фильтр.

- •Электромеханический фильтр.

- •Фильтры типа "m".

- •Фильтры "r-c".

- •Цепи с распределенными параметрами.

- •Стоячие волны двухпроводных линий.

- •Волноводы.

- •Сочленение волновода.

- •Структурная схема рпду

- •Элементная база радиопередающих устройств

- •Статические характеристики

- •Генераторные радиолампы.

- •Динамические характеристики

- •Выходные каскады. Простая схема

- •Сложная схема

- •Совместная работа усилительных приборов.

- •Генераторы с самовозбуждением

- •Ж есткий режим

- •Обычная ам Однополосная ам

- •Структурная схема рпду

- •Элементная база радиопередающих устройств

- •Статические характеристики

- •Генераторные радиолампы.

- •Динамические характеристики

- •Выходные каскады. Простая схема Сложная схема

- •Совместная работа усилительных приборов.

- •Генераторы с самовозбуждением

- •Ж есткий режим

- •Обычная ам Однополосная ам

- •Структурная схема рпду

- •Элементная база радиопередающих устройств

- •Статические характеристики

- •Генераторные радиолампы.

- •Динамические характеристики

- •Выходные каскады. Простая схема Сложная схема

- •Совместная работа усилительных приборов.

- •Генераторы с самовозбуждением

- •Ж есткий режим

- •Обычная ам Однополосная ам

- •Теория автоматического регулирования Введение

- •Вращающиеся (поворотные) трансформаторы.

- •Электромагнитные муфты.

- •Понятия о структурной и функциональной схеме, элементарные динамические звенья (эдз).

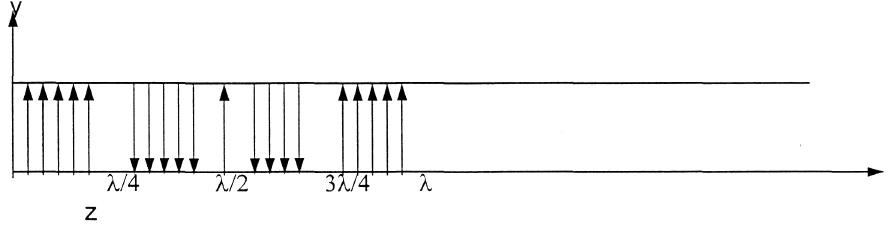

Стоячие волны двухпроводных линий.

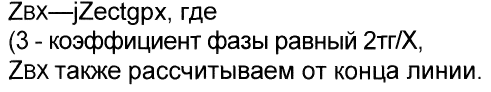

Образуются в результате интерференции падающих и отраженных волн. Волна называется стоячей, т.к. максимальные напряжения называемые пучностью и минимальные называемые узлами находятся в одних и тех же сечениях линии. Эти сечения отстоя друг от друга на расстояние Х/4. Пучность тока совпадает с узлом напряжения. Стоячие волны образуются в том случае, если на конце линии нет нагрузки способной поглотить энергию падающей волны. Стоячие волны наблюдаются:

1. Линия разомкнута на конце.

2. Коротко - замкнутая линия.

3. Линия нагружена на реактивное сопротивление.

Разомкнутая на конце двухпроводная линия.

Электроны дойдя до конца линии, не имеют дальнейшего пути, поэтому напряжение на конце линии удваивается. Это аналогично включению в конце линии воображаемого генератора с той же фазой и той же амплитудой, что и у падающей волны. Ток в конце линии равен нулю, т.к. электроны поворачиваются в обратном направлении, то ток меняет фазу на

противоположную, следовательно напряжение отражается от конца разомкнутой линии с той же фазой, а ток с противоположной.

Стоячие волны в коротко - замкнутой двухпроводной линии.

В конце линии нет нагрузки способной поглотить энергию электромагнитных волн, т.к. есть путь для тока, то ток отражается без изменения фазы, а напряжение отражается с изменением фазы на 180°, т.е. вся энергия электрического поля переходит в энергию магнитного поля.

Свойства стоячих волн в коротко - замкнутой линии.

В коротко - замкнутой линии сопротивление нагрузки равно нулю и соответственно напряжение на ней тоже равно нулю.

При отражении от коротко-замкнутого конца, волна напряжений меняет знак фазы, а волна тока не меняет.

Удвоение энергии магнитного поля возможно только при удвоении тока.

Кривые напряжения и тока коротко- замкнутой линии смещены по оси X, относительно аналогичных кривых для разомкнутой линии π/4.

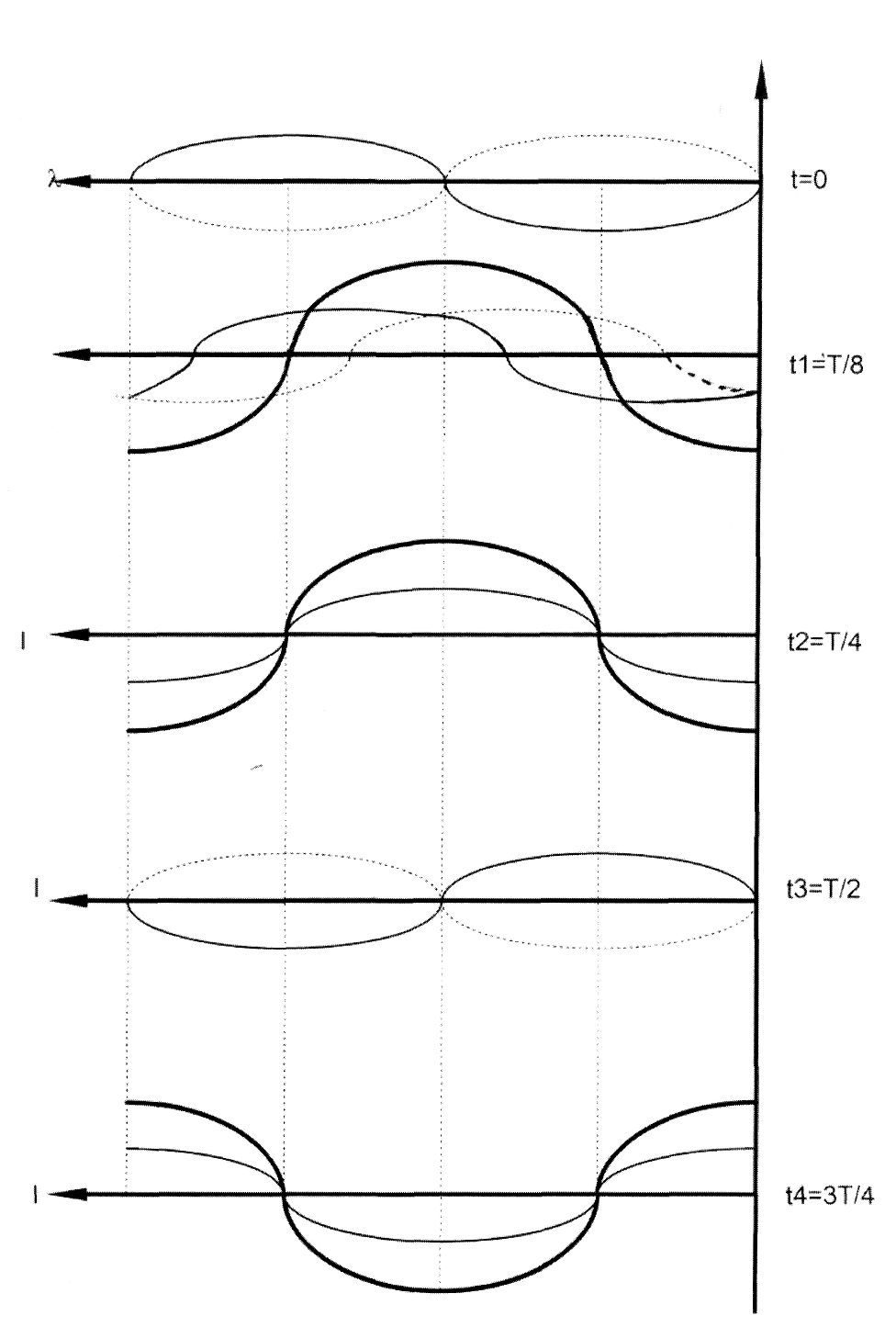

Изменение входного сопротивления двухпроводной линии в зависимости от ее длины.

Характер входного сопротивления линии зависит от ее длины.

Zвx коротко - замкнутой линии.

Режим смешанных волн.

Если линия нагружена на сопротивление на равное волновому сопротивлению, то на конце линии не происходит поглощение энергии падающей волны и энергия частично отражается в направлении к генератору. В результате интерференции отраженной и падающей волны образуется стоячая волна, но в

то же время в линии присутствует и падающая волна - такие волны называются смешанными.

О тражение

характеризуется коэффициентом отражения

который равен

тражение

характеризуется коэффициентом отражения

который равен

Волноводы.

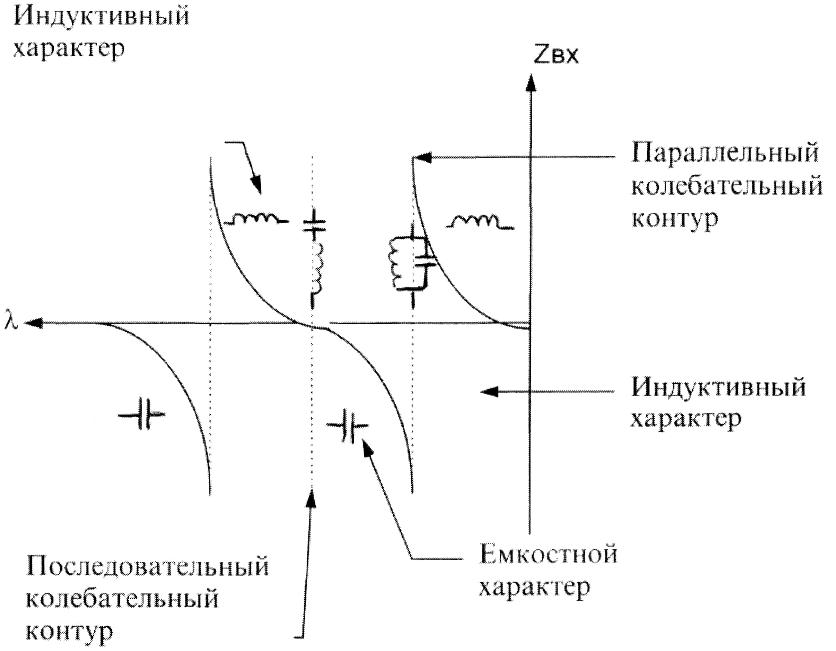

Представляют собой металлические трубы прямоугольного или круглого сечения, внутри которых распространяется электромагнитная волна. Волноводы используются для передачи энергии в сантиметровом диапазоне, а так же в качестве колебательной системы в сантиметровом диапазоне. Процесс распространения электромагнитных волн в волноводе можно представить как последовательное отражение электромагнитной энергии от стенок волновода.

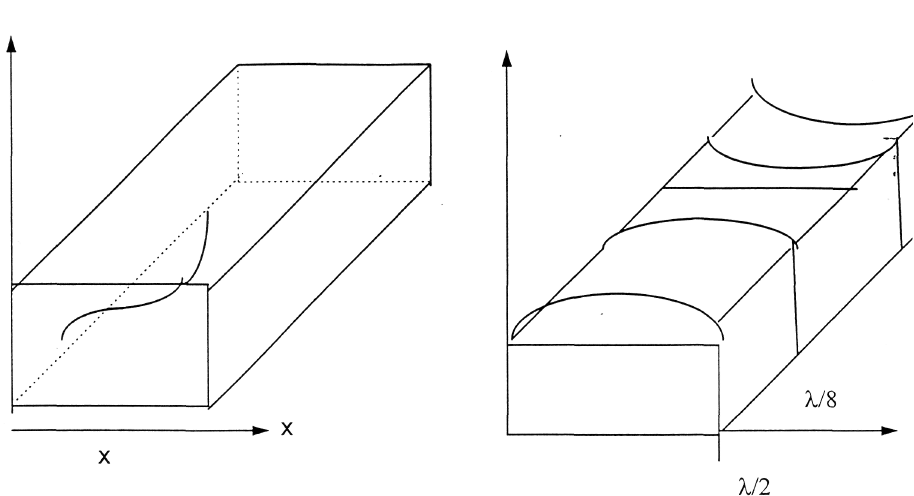

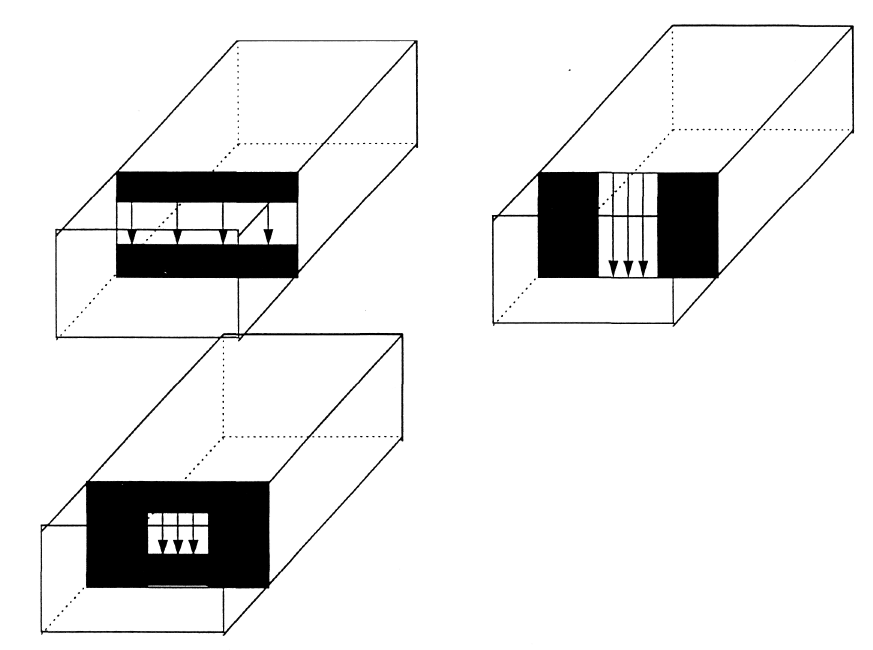

Рассмотрим двухпроводную линию по которой распространяется электромагнитная энергия. В зависимости от того какая нагрузка подключена к линии, в линии может быть режим бегущих, стоячих или смешанных волн. Если к этой линии подключить короткозамкнутый четвертьволновый отрезок длиной λ/4, то режим работы линии не изменится, так как входное сопротивление короткозамкнутого четвертьволнового отрезка равно бесконечности. Если соединить бесконечно много таких отрезков, то они сольются в волновод. По проводам двухпроводной линии протекает ток, причем его направление меняется через каждые полпериода. Силовые линии электрического поля располагаются между проводами, а силовые линии магнитного поля охватывают провода в виде концентрических окружностей. В двухпроводной линии электромагнитная энергия распространяется по проводам и пространству вокруг проводов, образуя поперечную электромагнитную волну, т.е. вектора электрического и магнитного полей лежат в одной плоскости перпендикулярной направлению распространения электромагнитной энергии. В волноводе обязательно существует продольная составляющая электрического и магнитного полей.

Критическая длина волны в волноводе. А=2λ/4, λкр=2а

если λ<2а, то а>λ/2 или а/2>λ/4. Если длина волны меньше, чем λкр, то волна свободно распространяется в волноводе, так как если λ/2 >а/2> λ/4, то короткозамкнутые отрезки имеют бесконечно большое сопротивление и не забирают энергию из двухпроводной линии. Если λ >2а, то а/2< λ/4, а значит входное сопротивление короткозамкнутой линии имеет какое то конечное значение и поглощает энергию бегущих волн, то есть в волноводе волн длина которых меньше, чем λкр =2а.

Типы волн в волноводе.

В отличие от двухпроводной линии, в которой распространяется поперечная электромагнитная волна, то есть вектора Е и Н расположены в одной плоскости перпендикулярной распространению электромагнитной энергии в волноводе, существует продольная составляющая электрического или магнитного поля. Если есть продольная составляющая электрического поля, значит есть волна типа Е или ТН (поперечно-магнитная), если есть продольная составляющая магнитного поля, значит существует волна типа Н или ТЕ (поперечно-электрическая). Магнитные волны обозначаются Hmn, где m -количество стоячих полуволн вдоль широкой стенки волновода, n -количество стоячих полуволн вдоль узкой стенки волновода. В общем случае критическая длина волны в волноводе определяется по формуле:

Наиболее распространенной волной является волна Н10, для нее λкр =2а.

Распределение электромагнитных полей в волноводе. Предполагаем, что волновод аналогичен двухпроводной линии и считаем, что эта линия согласована с нагрузкой. Получаем вдоль линии бегущую волну тока и напряжения, причем они совпадают по фазе. Этот продольный ток вызывает появление электрического поля между широкими стенками волновода. В короткозамкнутых отрезках возникают стоячие волны, в которых ток и напряжение сдвинуты по фазе на 90°, следовательно поперечный ток сдвинут на 90° от напряжения. Вдоль линии амплитуда стоячих волн изменяется по закону изменения стоячих волн. X у

Распределение напряжения между широкими стенками волновода, создаваемого продольным током проводимости, это напряжение бегущей волны.

Вид сверху на волновод. Распределение магнитных силовых линий внутри волновода. Магнитное поле вызванное токами проводимости.

Возбуждение волновода. Согласование волновода с нагрузкой.

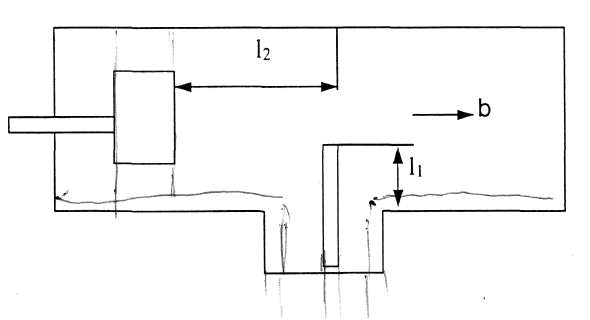

Возбуждение колебаний в волноводе может происходить за счет электрической или магнитной связи с возбудителем. Возможна апериодическая связь с возбудителем. Апериодическая связь осуществляется через щель, прорезанную в общей стенке волновода и объемного резонатора, при этом объемный резонатор является колебательной системой СВЧ генератора. Электрическая связь осуществляется с помощью штыря помещенного в пучности электрического поля. Штырь является внутренним проводом коаксиального кабеля. Наружная оплетка припаивается к наружной поверхности волновода. Длина штыря находящегося внутри волновода регулирует величину связи. Штырь обычно помещается в широкой стенке волновода, в max электрического поля. Чтобы вся энергия излучалась в направлении к нагрузке, нерабочий конец волновода закрывается поршнем, перемещение которого изменяет расстояние I2 от короткозамкнутого конца до штыря сопротивления этого короткозамкнутого отрезка. Это сопротивление должно быть равно бесконечности, чтобы в него не ответвлялась энергия и распространялась к нагрузке. Регулировкой отрезков I2, I3 достигают того, что реактивная составляющая входного сопротивления штыря компенсируется реактивной составляющей входного сопротивления короткозамкнутого отрезка I2. Магнитная связь осуществляется с помощью петли помещенной в max магнитного поля.

Петля помещается в торцовой стенке волновода в max магнитного поля. Плоскость петли перпендикулярна плоскости магнитных силовых линий, то есть параллельна узкой стенке волновода. Величина связи регулируется изменением угла, между плоскостью магнитных силовых линий. Петля представляет собой внутренний провод коаксиального кабеля вытянутый из него и загнутый. Наружная оплетка коаксиального кабеля приваривается к наружной стенке волновода. Согласование волновода с нагрузкой имеет целью создание в волноводе режима бегущих волн, с тем, чтобы максимальная часть энергии передавалась в нагрузку. Согласование волновода с нагрузкой осуществляется с помощью диафрагм, которые располагаются в поперечных стенках волновода вблизи от сопротивления нагрузки. Тогда в основной части волновода распространяется бегущая волна, а от диафрагмы до нагрузки - смешанная волна.

Если в диафрагме щель параллельна широкой стенке волновода, то это эквивалентно увеличению емкости в данном сечении волновода.

Если щель параллельна узким стенкам волновода, это эквивалентно увеличению индуктивности.

Если щель представляет собой комбинацию индуктивной и емкостной диафрагмам, то она эквивалентна параллельному колебательному контуру.