- •Особенности распространения волн различных диапазонов

- •Особенности распространения длинных волн

- •Особенности распространения средних волн

- •Особенности распространения коротких волн

- •Особенности распространения ультракоротких волн

- •Регулярные и нерегулярные явления в ионосфере

- •Антенны

- •Симметричные фидеры

- •Коаксиальные фидеры

- •Вибраторная антенна, как разомкнутая длинная линия

- •Волноводы и элементы волноводного тракта

- •Приемные антенны дв и св диапазонов

- •Рупорная антенна.

- •Рупорно-параболическая антенна

- •Перископическая антенна

- •Антенные решетки с электрическим сканированием

- •1. Виды сигналов

- •2.Формирователи импульса.

- •3.Дифференцирующие и интегрирующие цепи.

- •4.Диодные ограничители амплитуды.

- •4.1.Последовательные диодные ограничители.

- •4.2.Параллельные диодные ограничители. Ограничители с нулевым порогом ограничения.

- •4.3.Ограничители с ненулевым порогом ограничения.

- •4.4.Влияние паразитных емкостей.

- •5.Формирования импульсов в цепях с ударным возбуждением.

- •6.Формирующие импульсы.

- •7.Транзисторные ключи.

- •8.Транзисторный усилитель-ограничитель.

- •9.Внешнее запоминающее устройство(взу).

- •10.Устройство ввода, вывода.

- •11.Динамический режим работы транзисторного ключа.

- •12.Операционные усилители (оу)

- •13.Интегральные триггеры.

- •13.1.Асинхронный rs-триггер.

- •13.4.Одноступенчатый синхронный rs-триггер.

- •13.5Двухступенчатый синхронный rs-триггер.

- •14.Счетчики.

- •14.1.Вычитающие счетчики с последовательным переносом.

- •14.2.Счетчики с параллельным переносом.

- •15.Триггер Шмидта.

- •15.1.D и dv - триггеры

- •15.2.Триггер со счетным запуском (т-триггер).

- •15.3.Двухступенчатый rsc-триггер.

- •16.Мультивибратор.

- •16.1.Мультивибратор с корректирующими диодами.

- •16.2. Ждущий мультивибратор.

- •16.3.Синхронизированный мультивибратор.

- •16.4.Мультивибратор на логических элементах.

- •17.Последовательный регистр.

- •18.Блокинг-генератор.

- •1. Структурная схема эвм. Поколения эвм

- •2. Системы счисления.

- •3. Арифметические действия над двоичными числами

- •3.1 Вычитание с применением обратного кода.

- •3.2 Образование дополнительного кода.

- •4. Узлы эвм.

- •5. Сумматор

- •6. Последовательный сумматор

- •7. Арифметико - логическое устройство (алу)

- •8. Дешифратор

- •9. Преобразователи с цифровой индикацией

- •10. Преобразователь кода 8421 в 2421

- •11. Программируемая логическая матрица

- •12. Накапливающий сумматор

- •13. Основные микропроцессорные комплекты. Современные микропроцессоры (мп)

- •14. Типовая структура обрабатывающей части мп

- •15. Микро эвм на базе мп к580

- •16. Форматы команд и способы адресации

- •17. Центральный процессорный элемент к580

- •18. Система сбора данных на базе мп к580

- •19. Центральный процессорный элемент (цпэ) к589

- •20. Блок микропрограммного управления (бму).

- •21. Структурная схема и принцип действия блока микропрограммного управления (бму)

- •22. Блок приоритетного прерывания (бпп)

- •23. Схема ускоренного переноса (суп)

- •24. Схема одноразрядного сумматора с формированием цифры переноса в суп

- •25. Организация памяти эвм

- •26. Постоянные запоминающие устройства

- •27. Внешние запоминающие устройства (взу)

- •27.1 Метод записи без возврата к нулю

- •27.2 Фазовая модуляция.

- •27.3 Частотная модуляция (чм).

- •28. Устройства ввода - вывода информации

- •29. Вывод информации на дисплей

- •30. Вывод информации на телетайп

- •31. Интерфейс

- •32. Обмен данными между оперативной памятью и периферийными устройствами (пу)

- •33. Обмен данными по прерываниям

- •34. Специализированные устройства интерфейса. Ацп

- •35. Ацп с обратной связью (ос)

- •36. Ацп следящего типа.

- •37. Цап с суммированием напряжения на операционном усилителе (оу).

- •38. Применение микро эвм в системах автоматизированного управления (сау)

- •39. Схема суммирования напряжения на аттенюаторе сопротивлений

- •40. Применение микро эвм в приборах (спектрофотометр)

- •41. Программное обеспечение (по) эвм.

- •42. Операционная система эвм

- •43. Микропроцессорный комплект к 1804.

- •44. Ассемблер к580

- •1. Назначение и условия эксплуатации

- •2. Выбор варианта конструкции

- •3. Выбор материалов

- •4. Расчетная часть

- •4.1. Определение ориентировочной площади печатной платы

- •4.2. Расчет минимальной ширины проводника

- •5. Разработка топологии печатной платы

- •6. Описание технологичесКого процесСа изготовления печатной платы комбинированным позитивным методом

- •6.1. Резка заготовок

- •6.2. Пробивка базовых отверстий

- •6.3. Подготовка поверхности заготовок

- •6.4. Нанесение сухого пленочного фоторезиста

- •6.5. Нанесение защитного лака

- •6.6. Сверловка отверстий

- •6.7. Химическое меднение

- •6.8. Снятие защитного лака

- •6.9. Гальваническая затяжка

- •6.10. Электролитическое меднение и нанесение защитного покрытия пос-61

- •6.11 . Снятие фоторезиста

- •6.12. Травление печатной платы

- •6.13. Осветление печатной платы

- •6.14. Оплавление печатной платы

- •6.15. Механическая обработка

- •7. Обоснование технологичности конструкции

- •8. Расчет надежности схемы

- •9. Заключение

- •Приложение 1

- •10. Список литературы

- •Система передачи информации

- •Распространение радиоволн.

- •Радиотехнические сигналы.

- •Спектры сигналов.

- •Амплитудно-модулированный сигнал.

- •Частотная модуляция.

- •Фазовая модуляция

- •Импульсная модуляция.

- •Спектры. Последовательность видео и радио импульсов.

- •Свободные колебания в колебательном контуре.

- •Колебания в реальном колебательном контуре.

- •Последовательный колебательный контур.

- •Входное сопротивление последовательного колебательного контура.

- •Свойства резонанса в последовательном колебательном контуре.

- •Параллельный колебательный контур.

- •Способы включения параллельных контуров.

- •Связанные контуры.

- •Векторные диаграммы связанных контуров. Вносимые сопротивления.

- •Настройка связанных контуров.

- •Второй частный резонанс

- •Полный резонанс.

- •Резонансные кривые связанных контуров.

- •Фильтры.

- •Фильтры типа "к".

- •Полосовой фильтр.

- •Режекторный фильтр.

- •Пьезоэлектрический фильтр.

- •Электромеханический фильтр.

- •Фильтры типа "m".

- •Фильтры "r-c".

- •Цепи с распределенными параметрами.

- •Стоячие волны двухпроводных линий.

- •Волноводы.

- •Сочленение волновода.

- •Структурная схема рпду

- •Элементная база радиопередающих устройств

- •Статические характеристики

- •Генераторные радиолампы.

- •Динамические характеристики

- •Выходные каскады. Простая схема

- •Сложная схема

- •Совместная работа усилительных приборов.

- •Генераторы с самовозбуждением

- •Ж есткий режим

- •Обычная ам Однополосная ам

- •Структурная схема рпду

- •Элементная база радиопередающих устройств

- •Статические характеристики

- •Генераторные радиолампы.

- •Динамические характеристики

- •Выходные каскады. Простая схема Сложная схема

- •Совместная работа усилительных приборов.

- •Генераторы с самовозбуждением

- •Ж есткий режим

- •Обычная ам Однополосная ам

- •Структурная схема рпду

- •Элементная база радиопередающих устройств

- •Статические характеристики

- •Генераторные радиолампы.

- •Динамические характеристики

- •Выходные каскады. Простая схема Сложная схема

- •Совместная работа усилительных приборов.

- •Генераторы с самовозбуждением

- •Ж есткий режим

- •Обычная ам Однополосная ам

- •Теория автоматического регулирования Введение

- •Вращающиеся (поворотные) трансформаторы.

- •Электромагнитные муфты.

- •Понятия о структурной и функциональной схеме, элементарные динамические звенья (эдз).

Особенности распространения ультракоротких волн

Метровые волны применяются в радиосвязи, в радиовещании и телевидение. Дециметрового диапазона применяют в радиолокации, радионавигации и телевидение. Сантиметровые – в космической связи, радиорелейной связи, в радиоуправление. Волны этих диапазонов не отражаются от ионосферы. Ионосфера для них прозрачна. Они уходят, не преломляясь в космическое пространство. Исключения составляют дневные часы в годы максимальной солнечной активности, когда от ионосферы отражаются волны с частотой 30-50МГц. Волны этих диапазонов не способны к дифракции, поэтому важно, чтобы между передающей и принимающей станциями не было бы препятствий. Для передачи на десятки километров, когда сказывается кривизна земной поверхности, антенны поднимают на значительную высоту. Для наземных радиостанций связь на УКВ осуществляется на небольшие расстояния, а связь с космическими кораблями осуществляется на расстояния в млн. км. В случае в сверхдальней передачи телевидения, этот эффект объясняется преломлением радиоволн в результате изменения электрических свойств воздуха по мере повышения высоты, изменения температуры и содержанием влаги в тропосфере. Сверхдальний прием возможен, так же за счет отражения волн УКВ от сгустков космической пыли, обломков метеоритов, резкого изменения температуры слоев, наличием вихревых потоков. Способность волн УКВ отражаться от препятствий используется в радиолокации.

Регулярные и нерегулярные явления в ионосфере

Помимо регулярных изменений состояния ионосферы, связанных со временем года и времени суток, существуют так же и нерегулярные изменения, обусловленные цикличностью солнечной активности.

Нерегулярные явления - это явления, носящие случайный характер. Различают следующие нерегулярные явления: ионосферные возмущения и образование спорадических слоев.

Ионосферное возмущение (магнитные бури) возникают тогда, когда в атмосферу земли врываются особо мощные потоки солнечных корпускул. Эти потоки испытывают сильное влияние магнитного поля земли, которое изменяет их траекторию. Попадая в верхние слои атмосферы, корпускулярные потоки нарушают строение слоя F. Слой приобретает облачную структуру, и отражение от него радиоволн происходит как от неровной поверхности – рассеянно.

Нерегулярные (спорадические) слои появляются в ионосфере на высоте слоев Е иF. Наиболее часто появляется спорадический слой Еs, который представляет собой сравнительно тонкую область толщиной в нескольно километров с повышенной электронной концентрацией. Слой Еs обычно состоит из отдельных «облаков» с повышенной ионизацией. Этот слой является полупрозрачным. Механизм образования слоя Еs окончательно еще не установлен. Известно, что определенную роль в его образовании играют метеорные потоки.

Антенны

Антенны служат для излучения и приема электромагнитной энергии. Антенны обладают свойством взаимности, т. е. одна и та же антенна может излучать и принимать электромагнитную энергию.

Основные параметры антенны:

Диаграмма направленности (ДН). Диаграммой направленности называют зависимость напряженности поля, создаваемую антенной на достаточно большом расстоянии от углов наблюдения в пространстве и , где - угол между линией горизонта и направлением излучения или приема в вертикальной плоскости, - угол между направлением главного излучения или приема антенны и направлением наблюдения в горизонтальной плоскости. Для удобства изображения ДН антенн, излучающих линейно поляризованные волны, ДН рассматривают в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. В некоторых случаях диаграммы удобно рассматривать в вертикальной или горизонтальной плоскости по отношению к плоскости земли. Плоские ДН изображаются в полярной или прямоугольной системах координат. ДН антенн характеризуется шириной главного лепестка. ДН оценивают также по интенсивности боковых лепестков Емакс. бок/Емакс. гл.

Коэффициент защитного действия антенны называется отношение напряженности поля, создаваемого антенной в главном направлении Ео, к напряженности поля в направлении противоположному главному

Коэффициент направленного действия в данном направлении называется отношение квадрата напряженности поля, создаваемого антенной в данном направлении, к среднему значению квадрату напряженности поля.

D =Ео2/Еср2, из формулы следует Ео2 = D* Еср2, т. е. числовое значение КНД

показывает, во сколько раз нужно уменьшить мощность излучения, если

ненаправленную антенну заменить направленной, при сохранении одинаковых

напряженностей поля в главном направлении.

Коэффициент усиления антенны называют отношение плотности потока

мощности или квадрата напряженности поля, созданного антенной в

направлении максимума излучения, к потоку или квадрату напряженности

поля, созданному эталонной антенной, при равенстве подводимых к антеннам

мощностей.

G = Ео2/Еоэ2.

Эквивалентная площадь, с которой антенна полностью поглощает энергию

волны, пришедшую с главного направления, и отдает в согласованную

нагрузку, называется действующей или эффективной площадью антенны.

Sэф = D2/4П

КПД

Волновое сопротивление антенны W=Uпад/Iпад

Входное сопротивление антенны Zвх = Rизл +Rпот +ха

ха – зависит от соотношения рабощей длины волны и длины вибратора. Для

вибратора /2 Zвх = 73 Ом. Если длина вибратора >/2 R носит индуктивный

характер, если </2, то емкостной характер.

Полосой пропускания называют область частот, на границах которой сигнал ослабляется на 3 дБ относительно максимума значения, при постоянной возбуждающей ЭДС.

Угол излучения или ширина ДН определяется как телесный угол, в пределах которого плотность потока энергии не изменяется больше чем в 2 раза.

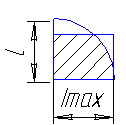

Действующая

высота антенны характеризует, какая

часть антенны в основном создает

излучение. Определяется как высота

прямоугольника, основание которого =

Imaх, а площадь которого

= площади ограниченной кривой распределения

тока. Imaх – величина тока

в месте включения генератора.

Действующая

высота антенны характеризует, какая

часть антенны в основном создает

излучение. Определяется как высота

прямоугольника, основание которого =

Imaх, а площадь которого

= площади ограниченной кривой распределения

тока. Imaх – величина тока

в месте включения генератора.

I maх

U =

maх

U =

![]()

По характеру ДН различают сильно и слабо направленные антенны. Крайним случаем слабонаправленных антенн являются всенаправленные антенны. Сильно направленные антенны излучают в узком телесном угле. Всенаправленные антенны излучают и принимают во всех направлениях примерно одинаково.

Выбор типа антенны зависит от назначения радиоаппаратуры и возможности реализации антенны данного типа в заданном диапазоне волн. Чтобы антенна формировала остронаправленную диаграмму направленности, она должна иметь большие размеры по сравнению с длиной волны. Остронаправленные антенны могут быть реализованы в диапазоне УКВ и КВ. Для радиовещания и телевидения применяются всенаправленные антенны в горизонтальной плоскости, т. е. в горизонтальной плоскости антенна излучает во всех направления одинаково. В конструктивном исполнении антенны разных диапазонов отличаются между собой. На ДВ и СВ применяются проволочные антенны. На СВ так же принимают антенны в виде башен. Антенн КВ и УКВ в простейшем случае выполняются в виде горизонтального или вертикального провода, длина которого пропорциональна длине волны. На дециметровых и сантиметровых волнах применяются рупорные антенны, диэлектрические, линзовые и параболические антенны. Непременным и обязательным условием излучения электромагнитной энергии является то, что антенна должна представлять собой открытый колебательный контур. Она должна быть системой с распределенными параметрами. В закрытом колебательном контуре, построенном на L и С, вся энергия электрического поля сосредоточена в конденсаторе, а энергия магнитного поля в катушки, т. е. они занимают очень малые объемы в пространстве, поэтому электромагнитная энергия не излучается. Двухпроводная линия так же не излучает, т. к. токи в проводах текут навстречу друг другу и создаваемые ими магнитные поля взаимно уничтожаются. Если развернуть двухпроводную линию, то силовые линии постоянного поля растянутся, захватывая большое пространство. Переменное электрическое поле вызовет появление переменного магнитного поля, лежащего в перпендикулярной плоскости, а переменное магнитное поле в свою очередь вызовет появление переменного электрического поля. Так будет происходить распространение электромагнитной энергии от антенны.

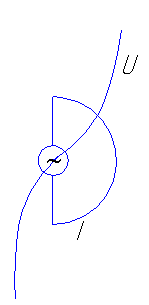

Если

развернуть двухпроводную линию, она

превращается в открытый колебательный

контур, в котором могут происходить

свободные колебания. Если к такому

контуру подключить генератор, например

– выходной усилитель мощности передатчика,

в нем будут происходить не затухающие

колебания. Антенна, полученная при

разворачивании двухпроводной линии

длиной /4, называется

симметричный полупроводниковым

вибратором. Входное сопротивление

антенн должно быть минимальным и чисто

активным, тогда ее б удет

легко согласовать с питающим фидером.

удет

легко согласовать с питающим фидером.

Собственная длина волны симметричного вибратора 2l = о, т. к. скорость распространения электромагнитной энергии вдоль вибратора меньше скорости света, то в реальном вибраторе l = 0,47. В самом вибраторе существует стоячие волны, а в свободном пространстве бегущие волны. Распространяющиеся от вибратора электромагнитная волна имеет определенную поляризацию, т. е. электрические и магнитные силовые линии распределяются в определенных плоскостях. Электрические силовые линии параллельны вибратору, а магнитные перпендикулярны к нему. Принято поляризацию радиоволн определять по направлению электрического поля. Если вибратор расположен вертикально, то волна поляризована вертикально.

Фидеры

Линия, соединяющая антенну с передатчиком или приемником, называется фидером.

К фидерным линиям во всех диапазонов предъявляются следующие требования:

Потери энергии в фидере должны быть минимальными. Потери в фидере обусловлены нагревание проводников и изоляторов фидеров, а так же его излучением. Потери на нагревание уменьшаются путем применения проводников с высокой проводимостью и изоляторов с малыми диэлектрическими потерями. Способность фидера к излучению или приему называется антенным эффектом фидера.

Фидерная линия должна быть достаточно хорошо согласована с антенной, т. е. работать в режиме бегущей волны. Согласованный фидер имеет чисто активное входное сопротивление, равное его волновому сопротивлению. Входное сопротивление согласованного фидера не зависит от его длины.

В не согласованной линии появляется фидерное эхо, обусловленное наличием отраженной волны, которая после частичного отражения от начала фидера попадает в нагрузку.