- •Вопросы к экзамену для бакалавров

- •Раздел 1. Механика и молекулярная физика

- •1.2. Скорость

- •1.3. Ускорение и его составляющие

- •1.4 Угловая скорость и угловое ускорение

- •2.2. Второй закон Ньютона

- •2.3. Третий закон Ньютона

- •2.4. Силы трения

- •Сила тяжести и вес. Невесомость

- •Сила всемирного тяготения

- •2.5. Закон сохранения импульса. Центр масс

- •3.1. Энергия, работа, мощность

- •3.2. Кинетическая и потенциальная энергии

- •3.3. Закон сохранения энергии

- •4.1. Момент инерции

- •4.4. Момент импульса и закон его сохранения

- •7. Момент силы. Основной закон динамики вращательного движения. Кинетическая энергия вращательного движения.

- •4.3. Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела

- •4.2. Кинетическая энергия вращения

- •5.1. Гармонические колебания и их характеристики

- •5.2. Механические гармонические колебания

- •5.4. Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты. Биения

- •5.5. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний

- •Основы молекулярной физики и термодинамики

- •1. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа

- •1.1. Опытные законы идеального газа

- •1.2. Уравнение Клапейрона-Менделеев

- •1.3. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов

- •Тогда давление газа, оказываемое им на стенку сосуда

- •Уравнение (1.11) с учетом (1.12) примет

- •1.4. Закон Максвелла для распределениямолекул идеального газа по скоростям

- •2.1. Число степеней свободы молекулы. Закон равномерного распределения энергиипо степеням свободы молекул

- •2.2. Первое начало термодинамики

- •2.3. Работа газа при изменении его объема

- •2.4. Теплоемкость

- •2.5. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам

- •Тогда для произвольной массы газа получим

- •Раздел 2. Электричество. Постоянный ток. Магнетизм

- •1.2. Закон Кулона

- •1.3. Электростатическое ноле. Напряженность электростатического поля

- •1.4. Теорема Гаусса для электростатического поля

- •1.5. Применение теоремы Гаусса к расчету некоторых электростатических полей в вакууме

- •1.6. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля

- •1.7. Потенциал электростатического поля

- •1.9. Вычисление разности потенциалов по напряженности поля

- •2.1. Электрический ток. Сила и плотность тока

- •2.3. Закон Ома. Сопротивление проводников

- •Действие магнитного поля на движущийся заряд

- •3.7. Движение заряженных частиц в магнитном поле

- •Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле

- •3.14. Закон Фарадой и его вывод из закона сохранения энергии

- •Раздел 3. Оптика и атомная физика

- •Если оптическая разность хода равна целому числу волн в вакууме

- •Если оптическая разность хода равна целому числу волн в вакууме

- •Расчет интерференционной картины от двух источников

- •Если оптическая разность хода равна целому числу волн в вакууме

- •Интерференция света в тонких пленках

- •Применение интерференции света

- •4.1. Принцип Гюйгенса-Френеля

- •4.2. Метод зон Френеля. Прямолинейное распространение света

- •Дифракция Фраунгофера на одной щели

- •Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке

- •Поляризация света при отражении и преломлениина границе двух диэлектриков

- •Закон Стефана-Больцмана и смещение Вина

- •Планк вывел для универсальной функции Кирхгофа формулу

- •Модели атома Томсона и Резерфорда

- •Постулаты Бора

- •7.4. Спектр атома водорода по Бору

- •Линейчатый спектр атома водорода

- •Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества

- •Спин электрона. Спиновое число

- •Согласно общим выводам квантовой механики, спин квантуется по закону

- •11.2. Дефект массы и энергия связи ядра

Если оптическая разность хода равна целому числу волн в вакууме

=m0 (m=0,1,2,...), (3.6)

то =2m, и колебания, возбуждаемые в точке М обеими волнами, будут происходить в одинаковой фазе. Следовательно, (3.6) является условием интерференционного максимума.

Если

(m=0,1,2,...), (3.7)

(m=0,1,2,...), (3.7)

то =(2m+1) - условие интерференционного минимума.

43. Условие интерференционного максимума и минимума. Расчет интерференционной картины от двух когерентных источников.

Если оптическая разность хода равна целому числу волн в вакууме

=m0 (m=0,1,2,...), (3.6)

то =2m, и колебания, возбуждаемые в точке М обеими волнами, будут происходить в одинаковой фазе. Следовательно, (3.6) является условием интерференционного максимума.

Если (m=0,1,2,...), (3.7)

то =(2m+1) - условие интерференционного минимума.

Расчет интерференционной картины от двух источников

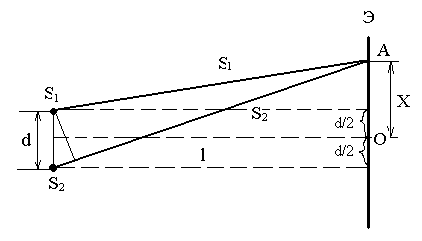

Расчет интерференционной картины для рассмотренных выше методов наблюдения интерференции света можно провести используя две узкие параллельные щели, расположенные достаточно близко друг к другу (рис. 9). Щели S 1 и S2 находятся на расстаянии d друг от друга и являются когерентными источниками света. Интерференция наблюдается в произвольной точке А экрана, параллельного обеим щелям и расположенного от них на расстоянии , причем >>d. Начало отсчета выбрано в точке O, симметричной относительно щелей.

Рис. 9

Интенсивность в любой точке А экрана, лежащей на расстоянии х от О, определяется оптической разностью хода Δ=S2 - S1 (см. рис. 9). Из рис. 9 имеем

Откуда

или

.

.

Из

условия

d

следует, что S1+

S2

![]() 2

,

поэтому

2

,

поэтому

.

(3.8)

.

(3.8)

Подставив

найденное значение

![]() (3.8) в условия (3.6) и (1.3), получим, что

максимумы интенсивности будут наблюдаться

при

(3.8) в условия (3.6) и (1.3), получим, что

максимумы интенсивности будут наблюдаться

при

(m=0,1,2,...),

(3.9)

(m=0,1,2,...),

(3.9)

а минимумы - при

(m=0,1,2,...).

(3.10)

(m=0,1,2,...).

(3.10)

Расстояние между двумя соседними максимумами (или минимумами), называемое шириной интерференционной полосы, равно

(3.11)

(3.11)

x

не

зависит от порядка интерференции

(величины m)

и является постоянной для данных

,

d

и 0.

Согласно формуле (3.11),

х

обратно пропорциональна d,

следовательно, при большом расстоянии

между источниками, например при d

,

отдельные полосы становятся неразличимыми.

Для видимого света 0

![]() м, поэтому четкая, доступная для

визуального наблюдения интерференционная

картина имеет место при

>>d.

По измеренным значениям

,

d

и

x,

используя (3.11), можно экспериментально

определить длину световой волны. Из

выражений (3.9) и (3.10) следует, таким

образом, что интерференционная картина,

создаваемая на экране двумя когерентными

источниками света, представляет

собой чередование светлых и темных

полос, параллельных друг другу. Главный

максимум, соответствующий m=О,

проходит через точку О. Вверх и вниз от

него на равных расстояниях друг от

друга располагаются максимумы

(минимумы) первого (m

= 1), второго (m

= 2) порядков и т.д. Описанная картина,

однако, справедлива лишь при освещении

монохроматическим светом (0=const).

Если использовать белый свет,

представляющий собой непрерывный

набор длин волн от 0,39 мкм (фиолетовая

граница спектра) до 0,75 мкм (красная

граница спектра), то интерференционные

максимумы для каждой длины волны будут,

согласно формуле (3.11), смещены друг

относительно друга и иметь вид

радужных полос. Только для m=0

максимумы всех длин волн совпадают, и

в середине экрана будет наблюдаться

белая полоса, по обе стороны которой

симметрично расположатся спектрально

окрашенные полосы максимумов первого,

второго порядков и т.д. (ближе к белой

полосе будут находиться зоны фиолетового

цвета, дальше - зоны красного цвета).

м, поэтому четкая, доступная для

визуального наблюдения интерференционная

картина имеет место при

>>d.

По измеренным значениям

,

d

и

x,

используя (3.11), можно экспериментально

определить длину световой волны. Из

выражений (3.9) и (3.10) следует, таким

образом, что интерференционная картина,

создаваемая на экране двумя когерентными

источниками света, представляет

собой чередование светлых и темных

полос, параллельных друг другу. Главный

максимум, соответствующий m=О,

проходит через точку О. Вверх и вниз от

него на равных расстояниях друг от

друга располагаются максимумы

(минимумы) первого (m

= 1), второго (m

= 2) порядков и т.д. Описанная картина,

однако, справедлива лишь при освещении

монохроматическим светом (0=const).

Если использовать белый свет,

представляющий собой непрерывный

набор длин волн от 0,39 мкм (фиолетовая

граница спектра) до 0,75 мкм (красная

граница спектра), то интерференционные

максимумы для каждой длины волны будут,

согласно формуле (3.11), смещены друг

относительно друга и иметь вид

радужных полос. Только для m=0

максимумы всех длин волн совпадают, и

в середине экрана будет наблюдаться

белая полоса, по обе стороны которой

симметрично расположатся спектрально

окрашенные полосы максимумов первого,

второго порядков и т.д. (ближе к белой

полосе будут находиться зоны фиолетового

цвета, дальше - зоны красного цвета).

44. Условие интерференционного максимума и минимума. Интерференция света в тонких пленках. Применение интерференции.