- •1 Экономические потребности. Экономические блага. Экономические ресурсы.

- •2. Производственные возможности. Собственность в экономической системе.

- •3. Экономические агенты. Экономический кругооборот. Экономический выбор.

- •4. Проблемы координации в различных экономических системах. Модель кругооборота. (????)

- •5. Рынок. Функции рынка. Рыночная система. Трансакционные издержки.

- •6. Спрос и предложение. Функции спроса и предложения. Рыночное равновесие.

- •7. Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция и монополия. Антимонопольное регулирование.

- •8. Доход на капитал. Распределение дохода между трудом и капиталом.

- •9. Конкурентные рынки факторов производства. Спрос и предложение факторов производства.

- •10. Издержки фирмы и их структура.

- •11 Предпочтения потребителей. Бюджетные ограничения. Влияние изменений дохода и цен. Выбор в условиях неопределенности и риска.

- •12. Классическая теория распределения доходов.

- •13. Неоклассическая теория распределения доходов.

- •1) Совокупный спрос/совокупное предложение

- •2. Теория равновесия вальраса

- •15. Ввп и другие показатели дохода и продукта. Номинальные и реальные показатели. Индексы цен.

- •16. Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей. Потенциальный ввп.

- •17.Формы безработицы и ее естественный уровень. Закон Оукена. Регулирование уровня безработицы.

- •18. Уровень инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Ожидаемая и неожиданная инфляция

- •20. Совокупный спрос и совокупное предложение: классическая и кейнсианская модели. Шоки спроса и предложения.

- •21. Деньги, функции денег. Денежные агрегаты. Классическая и кейнсианская теории спроса на деньги.

- •22. Банковская система: Центральный банк и коммерческие банки. Основные цели и инструменты денежно-кредитной политики

- •23. Относительная эффективность бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики.

- •24. Понятие и факторы экономического роста.

- •25. Фискальная и монетарная политика в классической и кейнсианской моделях.

- •26. Спрос и предложение на мировом рынке, равновесный уровень цен. Внешняя торговля и распределение доходов. (сами, блядь, редактируйте)

- •27. Макроэкономическое значение, основные статьи и структура платежного баланса. Торговый баланс, баланс текущих операций и баланс движения капитала.

- •28. Бюджетный дефицит и государственный долг: основные определения, показатели и проблемы количественной оценки.

- •29. Взаимосвязь внутреннего и внешнего долга.

- •30. Понятие и виды предприятий. Типы предприятий. Классификация предприятий по организационно-правовым формам.

- •31. Основные фонды, их классификация и состав. Методы оценки основных фондов и характеристика их состояния.

- •32. Производственная мощность предприятия.

- •33. Физический и моральный износ основных средств. Амортизация и переоценка основных средств.

- •34. Понятие оборотных фондов, их объем, состав, структура.

- •35. Состав и структура персонала предприятия. Анализ наличия и движения персонала.

- •36. Организация труда, трудовая дисциплина и нормирование труда. Рабочее время, его структура, использование.

- •37. Производительность труда и ее значение для развития экономики. Показатели уровня и анализ динамики производительности труда. Факторы роста производительности труда и их классификация.

- •38. Оплата труда на предприятии. Фонд заработной платы, его состав и расходование.

- •39. Формы, системы и виды заработной платы. Показатели уровня динамики заработной платы

- •И ндекс постоянного состава среднего уровня заработной платы рассчитывается по формуле:

- •И ндекс структурных сдвигов среднего уровня заработной платы рассчитывается по формуле:

- •40. Понятие качества продукции и качества работы. Показатели качества продукции. Методы управления качеством продукции.

- •41. Понятие рентабельности, ее виды и показатели.

- •42. Понятие и виды инвестиций. Принципы инвестирования. Методы расчета эффективности инвестиций.

- •6) Принцип последовательности при учете инфляции.

- •43. Ценообразование и ценовая политика предприятий

- •44. Финансовая система рф: состав, структура

- •45. Государственный финансовый контроль и его роль в современных условиях

- •46. Роль Федерального бюджета в решении социально-экономических задач.

- •47. Налоговая система рф. Налоговый механизм

- •48. Денежный оборот и его структура.

- •49. Современные формы организации безналичных расчетов в рф.

- •50. Банковская система рф и стратегия ее развития в современных условиях

- •51. Цели деятельности и характеристика функций Центрального банка Российской Федерации.

- •52. Финансовый рынок, его структура и место в системе экономических отношений.

- •53. Рынок ценных бумаг Российской Федерации и его характеристика.

- •54. Кадровая политика и ее планирование в организации.

- •55. Особенности развития трудовых ресурсов в России.

- •57. Социально-экономические проблемы воспроизводства рабочей силы.

- •58.Активная и пассивная государственная политика занятости.

- •59.Сущность и направления повышения квалификации персонала.

- •60. Уровень жизни как социально-экономическая категория. Факторы и система показателей, определяющих уровень жизни населения.

- •61.Формы и системы оплаты труда.

- •62.Минимальная заработная плата и прожиточный минимум.

- •67. Социальная ответственность бизнеса перед обществом: сущность и принципы.

- •69. Демографическая ситуация в России: причины и последствия.

- •70. Государственное регулирование заработной платы: функции и методы.

26. Спрос и предложение на мировом рынке, равновесный уровень цен. Внешняя торговля и распределение доходов. (сами, блядь, редактируйте)

Представленные выше теории пытались объяснить структуру внешней торговли с точки зрения того, что выгодно вывозить и ввозить данной стране. Но не менее важным является вопрос о том, на каком уровне установится цена равновесия на мировом рынке, поскольку именно с этим связана количественная оценка конкретной выгоды, получаемой страной от специализации и международного обмена.

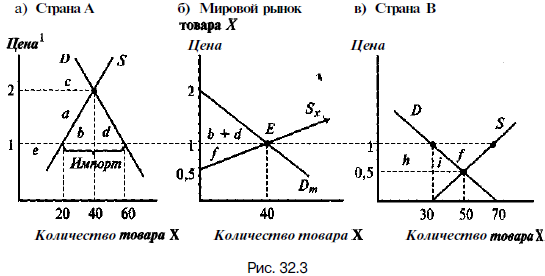

Для выяснения этого вопроса сопоставим спрос, предложение и условия равновесия, например, на рынке товара Х в торгующих странах (см. рис. 32.3).

Предположим, что страна В обладает сравнительным преимуществом в производстве товара Х и в отсутствие внешней торговли соотношение цен на внутреннем рынке устанавливается на уровне 1Х= 0,5Y (рис. 32.3,в). В стране А аналогичное соотношение цен будет выглядеть так: 1Х= 2Y. Очевидно, что страна В будет экспортировать относительно дешевый товар X в страну А.

Кривая спроса мирового рынка (Dm) на товар X (в данном случае спроса страны А на импорт товара X) строится на основе величины избыточного спроса в стране А при ценах, более низких, чем внутренняя цена равновесия (2Yза 1X). Кривая предложения на мировом рынке (Sx) получена исходя из величины избыточного предложения в стране В при ценах выше внутренней цены равновесия (0,5Yза 1X).

Существует лишь один уровень цен, при котором спрос на мировом рынке товара X равен предложению (точка E на рис. 32.3,б). Это будет цена 1Y за 1X, при которой избыточный спрос на товар X в стране А равен избыточному предложению данного товара в стране В.

Общий итог установления торговых отношений можно подвести, определив выигрыши и потери производителей и потребителей обеих стран, а также мирового хозяйства в целом.

В стране А после снижения цен с 2Y до 1Y, то есть до уровня мировых, область потребительского излишка (с) увеличится на площадь (а + b + d) и в целом составит (а + b + d + с). Производители товара Х в стране А понесут убытки от снижения цен, соответствующие площади (а), поскольку в закрытой экономике прибыль производителей была равна области (а + е), а после установления торговых отношений, падения цен и сокращения внутреннего производства с 40Х до 20X составила только область (е). Таким образом, потребители страны А получили выигрыш в размере области (а + b + d), а производители понесли потери, равные (а).

В итоге чистый выигрыш для страны в целом оказался равным: (а + b + d) - (а) = (b + d). Для простоты анализа мы принимаем предположение о равноценности единиц потерь производителей и выигрыша потребителей.

Аналогично в стране В потребители после повышения цен до уровня мировых теряют часть потребительского излишка, равную площади (h + i), а производители выигрывают от роста цен и расширения производства область (А + i +f).

Чистый выигрыш страны составляет: (h + i +f) - (h + i) = (f).

Во всех теориях международной торговли так или иначе обращается внимание на формирование цены равновесия на мировом рынке и распределение доходов. Причем последняя проблема предполагает распределение доходов не только между торгующими странами, но и внутри них. Как известно, внутри страны доходы участников производства зависят от цен на факторы производства и на товары, которые производятся с помощью этих факторов. Классические теории внешней торговли утверждали, что выход на мировой рынок не влияет нараспределение доходов внутри страны. В неоклассических теориях проблема доходов рассматривалась как одна из ключевых Теория Хекшера — Олина доказывала, что владельцы относительно избыточных факторов производства получают от внешней торговли дополнительные прибыли, а владельцы относительно недостаточных факторов проигрывают. Однако выравнивание цен на факторы производства, доказанное П. Самуэльсоном, приводит к выравниванию относительных цен на факторы производства, а значит и на доходы их владельцев. Теория специфических факторов производства обосновывает положение о росте доходов владельца специфического фактора, используемого в экспортных производствах, и соответственно о сокращении доходоввладельцев специфического фактора, ис-пользуемого в отраслях, конкурирующих с импортом. Если цены на мировом рынке возрастают, то это стимул для дальнейшего развития экспортного производства, которое потребует прежде всего дополнительного специфического фактора, например, капитала. Это означает, что цены на данный фактор возрастут, следовательно, возрастут и доходы их владельцев. В процессе торговли между странами могут меняться цены на продаваемые и покупаемые товары. Как в этом случае изменятся доходы владельцев факторов производства? Ответ на этот вопрос был дан в исследовании американских экономистов П. Самуэльсона и Ф. Столпера. Они предположили, что в отдельной стране производятся два вида товара: один трудоемкий, а для производства другого требуется большое количество земли. Если внутренний рынок абсолютно конкурентный, то факторы производства обладают внутренней мобильностью и цена товаров равна их валовым издержкам. Если цена на трудоемкий товар по каким-либо причинам возросла, то это должно привести к возрастанию предложения данного товара. Но для это необходимы дополнительные факторы производства, и, прежде всего, основной фактор для данного товара — труд. Для привлечения Дополнительных работников увеличивается заработная плата и, следовательно, доходы от труда — фактора, наиболее интенсивно используемого в данном производстве, возрастают. В то же вРйод в производстве, где основной фактор — земля, уменыце- ние количества работников вследствие перехода их на первое производство привело к тому, что часть земли не может быть обработана. Спрос на землю снижается, соответственно уменьшается и доход, приносимый этим фактором. Таким образом, в результате роста цен на мировом рынке растут цены на фактор производства, относительно более интенсивно используемый в производстве первого товара, и снижаются цены на фактор производства, используемый относительно интенсивно во втором производстве. Причем, как правило, рост или снижение цены факторов производства происходит в большей степени, чем изменение цен товара. Это суть так называемой теоремы Столпера — Самуэлъсоиа. Английский экономист Т.М. Рыбчинский обратил внимание на то, что быстрое развитие одних отраслей нередко приводит к сокращению производства в других. В своей работе он исходил из тех же условий, что Столпер и Самуэльсон, кроме одного: цены на товары он считал неизменными. В таких условиях с увеличением предложения одного из факторов в первую очередь развивается то производство, где этот фактор является относительно более интенсивным и данные отрасли развиваются более быстрыми темпами, чем те, где фактор используется менее интенсивно. В этом состоит сущность теоремы1 Рыбчинского. С точки зрения международной торговли теорема Рыбчинского говорит о том, что расширение экспортного производства за счет роста предложения относительно интенсивного фактора приведет к сокращению других отраслей, что заставит страну увеличить импорт товаров, которых не хватает. Увеличение предложения факторов для развития других отраслей ускорит их развитие и сократит импорт. Распределение выгод от внешней торговли между отдельными странами во многом зависит от того, как меняются внутренние цены под воздействием внешней торговли. Из двух стран обычно выгадывает та, где цены изменились больше. Это так называемое правило распределения выгод, согласно которому выгоды от внешней торговли распределяются прямо пропорционально изменениям цен в обеих странах. Если в стране А относительные цены изменились по сравнению с мировыми на х%, а в стране i? — на у%, то Выигрыш страны А х% Выигрыш страны В у% Анализ динамики экспортных и импортных цен позволяет определить их индексы. Соотношение этих индексов позволяет определить так называемый показатель условийторговли: т - 1 Р ' где' Т — условия торговли; Рх — индекс экспортных цен; Рт — индекс импортных цен. Индексы рассчитываются по всему набору импортируемых и экспортируемых товаров. Рост этого показателя обычно считается улучшением условий внешней торговли.