- •1.1 1.1. Понятие пожара взято с сайта пч-

- •Глава 1.

- •Пожар и его развитие

- •1.1. Понятие пожара.

- •1.2 1.2. Основные параметры пожара

- •1.2. Основные параметры пожара

- •1.3 1.3. Зоны и стадии пожара

- •1.3. Зоны и садии пожара

- •1.4 1.4. Газообмен на пожаре

- •1.4. Газообмен на пожаре

- •2.1 2.1. Классификация огнетушащих веществ, способов и приемов прекращения горения

- •Глава 2. Прекащение горения на пожарах

- •2.1. Классификация огнетушащих веществ, способов и приемов прекращения горен

- •2.2 2.2. Механизм прекращения горения

- •2.2. Механизм прекращения горен

- •2.3 2.3. Интенсивность подачи и удельный расход огнетушащих веществ

- •2.3. Интенсивность подачи удельный расход огнетушащих вещтв

- •3.1 3.1. Общие положения

- •Глава 3. Боевые дейвия подразделений пожарной охраны

- •3.1. Общие положения

- •3.2 3.2. Классификация боевых действий подразделений

- •3.2. Классификация боевых действий подразделений

- •4.1 4.1. Общие закономерности

- •Глава 4. Сосредоточение и введение сил и средств на пожаре

- •4.2 4.2. Продолжительность сосредоточения сил и средств

- •4.2. Продолжительность сосредоточения сил и средств

- •4.3 4.3. Продолжительность введения сил и средств

- •4.3. Продолжительность ведения сил и средств

- •5.1 5.1. Основы локализации и ликвидации пожаров.

- •Глава 5 тушение пожаров

- •5.1. Основы локализации и ликвидации пожаров.

- •5.2 5.2. Классификация пожаров, способов и приемов их тушения.

- •5.2. Классификация пожаров, способов и приемов их тушения.

- •5.3 5.3. Тактические возможности пожарных подразделений

- •5.3. Тактические возожности пожарных подразделений

- •5.4 5.4. Đасчет сил и средств на тушение пожаров

- •5.4. Расчет сил и средсв на тушение пожаров

- •6.1 6.1. Основы организации глава организаия тушения пожаров

- •6.1. Основы организации

- •6.2 6.2. Гарнизонная служба пожарной охраны.

- •6.2. Гарнизонная служб пожарной охраны.

- •6.3 6.3. Оперативные документы гарнизона пожарной охраны.

- •6.3. Оперативные документы гарнизона пожарной охраны.

- •6.4 6.4. Опорные пункты пожаротушения.

- •6.4. Опорные пункты пожаротушения.

- •6.5 6.5. Привлечение сил и средств пожарной охраны к ликвидации чрезвычайных ситуаций

- •6.5. Привлечение сил и средств пожарной охраны к ликвидации чрезвычайных ситуаций

- •7.1 7.1. Общие положения

- •Глава 7. Управление евыми действиями на пожаре.

- •7.1. Общие положения

- •7.2 7.2. Đуководитель тушения пожара (Đтп)

- •7.2. Руководитель тушения пожара (ртп)

- •7.3 7.3. Боевые участки и тыл на пожаре

- •7.3. Боевые участки и тыл на пожаре

- •7.4 7.4. Оперативный штаб на пожаре

- •7.4. Опеативный штаб на пожаре

- •8.1 8.1. Общие положения тушения пожаров в зданиях

- •Глава 8. Тушение пожаров в жилых и общественных зданиях

- •8.1. Общие оложения тушения пожаров в зданиях

- •8.2 8.2. Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности

- •8.2. Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности

- •8.3 8.3. Тушение пожаров в лечебных и детских учреждениях

- •8.3. Тушение пожаров в лечебных и детских учреждениях

- •8.4 8.4. Тушение пожаров в театрально-зрелищных учреждениях

- •8.4. Тушение пожаров в театрально-зрелищных учреждениях

- •8.5 8.5. Тушение пожаров в вычислительных центрах и конструкторских бюро

- •8.5. Тушение пожаров в вычислительных центрах и конструкторских бюро

- •8.6 8.6. Тушение пожаров в музеях, библиотеках и на выставках

- •8.6. Тушение ожаров в музеях, библиотеках и на выставках.

- •8.7 8.7. Организация спасательных работ при пожарах в зданиях с массовым

- •8.7. Организация спасателых работ при пожарах в зданиях с массовым пребыванием людей

- •9.1 9.1. Тушение пожаров на объектах энергетики

- •Глава 9. Тушение пжаров в промышленных зданиях

- •9.1. Тушен пожаров на объектах энергетики

- •9.2 9.2. Тушение пожаров на предприятиях металлургии и машиностроения

- •9.2. Тушение пожаров на предприятиях металлургии и машиностроения

- •9.3 9.3. Тушение пожаров на предприятиях текстильного производства

- •9.3. Тушение пожарв на предприятиях текстильного производства

- •9.4 9.4. Тушение пожаров в холодильниках, торговых и складских помещениях

- •9.4. Тушение пожаров в холодильниках, торговых и складских помещениях

- •9.5 9.5. Тушение пожаров на объектах переработки древесины

- •9.5. Тушение пожаров на объектах переработки древесины

- •10.1 10.1. Тушение газовых и нефтяных фонтанов

- •Глава 10. Туение пожаров на объектах добычи, хранения и переработки лвж и гж

- •10.1. Тушение газовых и нефтяных фонтанов

- •10.2 10.2. Тушение лвж и гж в резервуарах и резервуарных парках

- •10.2. Тушение лвж и гж в резервуарах и резервуарных парках

- •1 Задвижка; 2- мембрана предохранителная; 3-обрагный клапан; 4- пеногенератор

- •10.3 10.3. Тушение пожаров на открытых технологических установках

- •10.3. Тушение пожаров на открытых тнологических установках.

- •11.1 11.1. Тушение открытых складов лесоматериалов

- •Глава 11. Тушение поров на открытых пространствах твердых гоючих материалов.

- •11.1. Тушение открытых кладов лесоматериалов

- •11.2 11.2. Тушение пожаров лесных массивов

- •11.2. Тушие пожаров лесных массивов

- •11.3 11.3. Тушение пожаров на торфопредприятиях

- •11.3. Тушение пожаров на торфопредприятиях

- •11.4 11.4. Тушение пожаров на хлебных полях и в степях

- •11.4. Тушение пожаров на хлебных полях и в степях

- •12.1 12.1. Тушение пожаров на железнодорожном транспорте

- •Глава 12. Тушение пожаров на объектах транспорта

- •12.1. Тушение пожаров на железнодорожном транспорте

- •12.2 12.2. Тушение пожаров на самолетах

- •12.2. Тушение пожаров на самолетах.

- •12.3 12.3. Тушение пожаров на морских и речных судах

- •12.3. Тушение пожаров на морских и речных судах

- •13.1 13.1. Особенности тушения пожаров в зданиях жилой зоны сельских населенных пунктов

- •Глава 13. Тушее пожаров на объектах сельской месости

- •13.1. Особенности тушения пожаров в здания жилой зоны сельских населенных пунктов

- •13.2 13.2. Тушение пожаров в зданиях животноводческих комплексов

- •13.2. Тушение пожаров в зданиях животноводческих комплексов

- •13.3 13.3. Тушение пожаров на складах удобрений и ядохимикатов

- •13.3. Тушение пожаров на складах удобрений и ядохимикатов

- •13.4 13.4. Тушение пожаров на элеваторах, мельницах и комбикормовых заводах

- •13.4. Тушение пожаров на элеваторах, мельницах и комбикормох заводах

- •14. Приложение

- •14.1 Приложение ⊃1; 1 приложения

- •14.2 Приложение ⊃1; 2

- •14.3 Приложение ⊃1; 3

- •14.4 Приложение ⊃1;10

- •14.5 Приложение ⊃1;11

- •14.6 Приложение ⊃1;12

- •14.7 Приложение ⊃1;13

- •14.8 Приложение ⊃1;14

- •14.9 Приложение ⊃1;15

- •14.10 Приложение ⊃1;16

- •14.11 Приложение ⊃1;17

- •14.12 Приложение ⊃1;18

- •14.13 Приложение ⊃1;19

- •14.14 Приложение ⊃1;20

- •14.15 Приложение ⊃1;21

- •14.16 Приложение ⊃1;22

- •14.17 Приложение ⊃1;23

- •14.18 Приложение ⊃1;24

- •14.19 Приложение ⊃1;25

- •14.20 Приложение ⊃1;26

- •14.21 Приложение ⊃1;27

- •14.22 Приложение ⊃1;28

- •14.23 Приложение ⊃1;29

- •14.24 Приложение ⊃1;30

- •14.25 Приложение ⊃1;31

- •14.26 Приложение ⊃1;32

- •14.27 Приложение ⊃1;4

- •14.28 Приложение ⊃1;5

- •14.29 Приложение ⊃1;6

- •14.30 Приложение ⊃1;7

- •14.31 Приложение ⊃1;8

- •14.32 Приложение ⊃1;9

1.2 1.2. Основные параметры пожара

1.2. Основные параметры пожара

Для решения вопросов пожарной безопасности в рамках системы противопожарной защиты необходимо знать и меть прогнозировать поведение пожара в пцессе его развития в конкретных услвиях, правильно оценивать обстановку н пожаре. Прогнозирование развития пожра предполагает использование методов расчета направлений и скоростей распространения горения, продолжительности развития пожара, изменений во времен температуры и компонентов газовой среды, нтенсивности газообмена и других паретров пожара.

Каждый пожар предствляет собой единственную в своем роде ситуацию, определяемую различными событиями и явлениями, носящими случайный харакер, например изменение направления и корости ветра во время пожара и т. п. Поэму точно предсказать развитие пожара о всех деталях не представляется возможным. Однако пожары обладают общими закономерностями, что позволяет построить аналитическое описание общих явлении пожаров и их параметров.

Основные яления, сопровождающие пожар,– это процесы горения, газо- и теплообмена. Они зменяются во времени, пространстве и харакризуются параметрами пожара. Пожар рассматривается как открытая термодинамическая система, обменивающаяся с окружщей средой веществами и энергией.

Рассмотрм процессы, протекающие на пожаре, параметры, их характеризующие.

Процесс горения на пожаре горючих веществ и материалов представляет собой быстро протекающие химические реакции окисления и зические явления, без которых горени невозможно, сопровождающиеся выделением епла и свечением раскаленных продуктв горения с образованием ламинарного или рбулентного диффузионного пламени,

Основными условиями горения являются: налчие горючего вещества, поступление окислиеля в зону химических .реакций и неперывное выделение тепла, необходимого для поддержания горения.

Возникновение и распространение процесса горения по веществам и материалам происходит не сразу, а постепенно. Источник горения воздействует на горючее вещество, вызывае его нагревание, при этом в большей мере агревается поверхностный слой, происдят активация поверхности, деструкция и ипарение вещества, материала вследствие термических и физических процессов, образование аэрозольных смесей, состоящих из газообразных продуктов реакции и тведых частиц исходного вещества. Образавшиеся газообразные продукты способны к дальнейшему экзотермическому превращею, а развитая поверхность прогретых твердых частиц горючего материала способствует интенсивности процесса его разложения. Концентрация паров, газообразных пдуктов деструкции испарения (для жикостей) достигает критических значений, присходит воспламенение газообразны продуктов и твердых частиц вещества, матерала. Горение этих продуктов приводит к выделению тепла, повышению температуры поверхности и увеличению концентрации горючих продуктов термического разложения (спарения) над поверхностью материала, вещеста- Устойчивое горение наступает, когда корость образования горючих продуктов термического разложения станет не меньше скорости их окисления в зоне химической реакции горения. Тогда под воздействием тла, выделяющегося в зоне горения, происходт разогрев, деструкция, испарение и впламенение следующих участков горючих вещес и материалов.

К основным факторам, характеризующим возможное развитие процесса горения на пожаре, относятся: пожарная нагрузка, массовая корость выгорания, линейная скорость распространения пламени по поверхности атериалов, площадь пожара, площадь поерхности горящих материалов, интенсивност выделения тепла, температура пламени и др.

Под пожарной нагрузкой понимают кличество теплоты, отнесенное к единице поверхности пола, которое может выделитя в помещении или здании при пожаре.

Пожарную нагрузку Р, МДж/м2, определяют как сумму постоянной и ременной пожарных нагрузок. В постоянную пожарную на грузку включаются находящия в строительных конструкциях вещества и материалы, способные гореть. Во вренную пожарную нагрузку включаются вещества и материалы, обращающиеся в производстве, в том числе технологическое санитарно-техническое оборудование, изоляя, материалы, находящиеся в расходн складах, мебель и другие, способные горет.

ременную и постоянную пожарную нагрузку вычисляют по формулам:

,

,

(1.1)

(1.1)

где Мi – масса i-го вещества или материала, кг; Q – количество теплоты, выделяемое одним килограммом i-го вещества или материала при сгорании, МДкг; S – площадь зданий и сооружений или их частей, м2; j – число видов веществ к материалов временной пожарной нагрузки; k – число видов веществ и материалов постоянной пожарной нагрузки.

Расчетная пожарная нагруа для зданий и сооружений или их частей уитывает влияние ряда фактов, характеризующих горючие вещества и материалы, геометрические размеры зданий или их частей, наличие противопожарной тхники на пожарную нагрузку и вычислятся по формуле

![]() ,

(1.2)

,

(1.2)

где Р–пожарная нагрузка, МДж/м2; а– коэффицит скорости сгорания веществ и матеалов, зависящий от их плотности и плотнои их укладки; b – коэффициент скости сгорания веществ и материалов, зависщий от параметров зданий или их частей; с – коэффициент, отражающий наличие противопожарной техники.

Пожарную нагруу и расчетную пожарную нагрузку допускаетя также определять в кг/м2. Тогда под пожарной нагрузкой объекта понимают массу всех горючих и трудногорючих материалов, продящихся на 1 м2 площади пола помещения или площади, занимаемой этими материалами на открыто площадке.

Расчетная пожарная нагрузка характеризует продолжительность пожара (чем больше нагрузка, тем продолжительнее пожар).

Под скоростью выгорания понимают потерю массы атериала (вещества) в единицу времени при горении. Процесс термического разления сопровождается уменьшением массы вещества и материалов, которая в расчете на единицу времени и единицу площади горения квалифицируется как массовая скорость выгорания, кг/(м2*с) и определяется соотношением

![]() ,

(1.3)

,

(1.3)

где

m – элементарное

изменение массы материала, кг, за

время

![]() ,

с; S – площадь

горния, м2.

,

с; S – площадь

горния, м2.

Массовая скороть выгорания зависит от агрегатного состния горючего вещества или материала, начальной температуры и других условий. Массовая скорость выгорания горючих и легковоспламеняющихся жидкостей опрееляется интенсивностью их испарения. ассовая скорость выгорания твердых веществ зависит от вида горючего, его размеро величины свободной поверхности и ориентаи по отношению к месту горения; температуры пожара и интенсивности газообмена. Существенное влияние на массовую срость выгорания оказывает концентрация кислорода (окислителя) в окружающей сре.

Линейная скорость расостранения горения (пожара) представляет собой физическую величину, характеризуемую поступательным движением фронта пламени в данном направлении в единицу времени. Она зависит от вида природы горючих веществ и материалов, от начальной температуры, способности гочего к воспламенению, интенсивности азообмена на пожаре, плотности теплового потока на поверхности веществ и материалов и других факторов.

Линейная скорось распространения горения, м/с, по поверности горючего материала определяетс соотношением:

![]() ,

(14)

,

(14)

г

l – расстояние,

пройденное фронтом пламени в данном

направлении, м;

![]() –

время распространения фронта пламени,

с.

–

время распространения фронта пламени,

с.

Отношение площади поверхности горения к площади горения характеризуется коэффициентом поверхности КП горючей загрузки:

![]() ,

(1.5)

,

(1.5)

От КП во мном зависит изменение параметров пожаров. ак, при обеспеченном газообмене с вышением КП возрастают скорости выгорания и распространения горения, температура пожара и пр.

Это, в свою оередь, не может н отразиться на параметрах тушения и требуеых интенсивностях подачи огнетушащих редств, времени тушения, а также на обще количестве сил и средств, необходимых для ликвидации пожаров.

Под температурой пожара в огждениях понимают среднеобъемную температу газовой среды в помещении, под температурой пожара на откртых пространствах – температуру пламени. Температура пожаров в ограждениях, как правило, ниже, чем на открытых пространствах.

Одним из главных араметров, характеризующих процесс горени является интенсивность выделения тепла при пожаре. Это величина, равная по значению теплу, выделяющемуся при пожаре за единицу времени. Она определяется массовой скоростью выгорания вещтв и материалов и их теплового содеания. На интенсивность теповыделения влияют содержание кислород и температура среды, а содержание кислора зависит от интенсивности поступления воздуха в помещение при пожарах в ограждениях и в зону пламенного гореня при пожарах на открытых пространствах. При пожарах, регулируемых притоком вдуха, интенсивность выделения тепла пропциональна расходу поступающего возда и находится по уравнению:

![]() ,

(1.6)

,

(1.6)

где

–

![]() коэффициент

полноты сгорания; η -массовая скорость

выгорания ещества или материала,

перешедшего з единицу времени из твердого

или жидкого остояния в газообразное;

коэффициент

полноты сгорания; η -массовая скорость

выгорания ещества или материала,

перешедшего з единицу времени из твердого

или жидкого остояния в газообразное;

![]() –

концентрация кислорода в поступающем

воздухе 23; L1

– теотически необходимое количество

кислорода для сгорания единицы массы

горючего материала; G

– расхо воздуха, поступающего в помещение,

м3/с;

–

концентрация кислорода в поступающем

воздухе 23; L1

– теотически необходимое количество

кислорода для сгорания единицы массы

горючего материала; G

– расхо воздуха, поступающего в помещение,

м3/с;

Если гоение на пожаре не ограничивается пртоком воздуха, интенсивность тепловыделия зависит от площади поверхности мтериала, охваченной горением. Площадь поврхности вещества или материала, охваченная горением, может оставаться в процессе пожара постоянной величиной (например, горение жидкости в резервуаре, обвалования и т. п.) или изменяется со вменем (например, при распространении огня по мебели и другим горючим материаам). Интенсивность тепловыделения на пожаре зависит от газообмена и определяется по формуле:

![]() (1.7.)

(1.7.)

При пожаре выделяются газообразные, жидкие и твердые вещества. Их называют продуктами горения, т. е. веществами, образовавшимися в результате горения. Они распрстраняются в газовой среде и создают задмление.

Дым это дисперсная система из продуктов горения и воздуха, состоящая из газов, паров и раскаленных твердых частиц. Объем выделившегося дыма, его плотность и тксичность зависят от свойств горящег материала и от условий протекания процес горения.

Под дымобразованием на пожаре принимают количество дыма, м3/с, выделяемого со всей площади пожара. Оно может быть определено из оотношения:

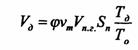

где φ – коэффициент пропорциональност; Vm – массовая скорость выгорания; Vп.г – объем родуктов горения, образовавшихся при сжигании одного килограмма горючего, м3/кг; Тд и То – температура дыма и окружающе среды (соответственно), К.

Процесс задымления зданий и помещений связан с разностью образующегося количества дыма при горении и удаляемого из здания Vуд. Если у разность отнести к объему помещеня W, полим интенсивность задымления, м3/(м3с):

![]() (1.9)

(1.9)

где объем помещения, м3; z – концентрация дыма (в долях процентов).

Все величины, входящие в эту формулу, за исключением объема помещени меняются, во времени. Поэтому для актических расчетов данное выражение необдимо записать в дифференциальной фое. Тогда, задаваясь конечной концентрацией дыма в помещении, возможно определить время ее достижения, что особенно важно при разработке оперативной документаи на тот или иной объект или анализе пожаров.

Концентрация дыма – это количество продуктов горения, содержащихся в единице объема помещения. Ее можно выразить количеством вещества, г/м3, г/л, или в объемных долх.

Экспериментальным путем устанвлена зависимость видимости от плотности дма, например, если предметы при освещении их групповым фонарем с лампочкой в 21 Вт видны на расстоянии до 3 м (содержание твердых частичек углерода 1,5 г/м3)–дым оптичес плотный; до 6 м (0,6–1,5 г/м3 твердых частичек угерода) – дым средней оптической плотсти; до 12 м (0,1–0,6 г/м3 твердых частичек углерода) – дым оптически слабый.

Газовый обмен на пожаре – это движение газооазных масс, вызванное выделением тепла при горении. При нагревании газов их птность уменьшается, и они вытесняются более плотными слоями холодного атмосферного воздуха и поднимаются вверх. У основания факела пламени создается разрежие, которое способствует притоку воуха в зону горения, а над факелом пламен (за счет нагретых продуктов горения – избыточное давление. Изучение гообмена на открытых пространствах и при небольшой площади горения в помещениях проводится на основе законов аэродинами, и при рассмотрении процессов газооена требует специальных знаний.

оцесс газообмена при пожаре в помещеии на уровне средних по его объему термодинамических параметров (Рτ, r, Тτ – давление, плотнос, температура) базируется на законах естественного газообмена, возникающего вследствие разности плотностей (гравитацнных давлени наружной и внутренней (в помещении) газвых сред.

На процес газообмена в помещении большое влияние оказывают высота помещения, геометрические размеры проемов, скорость и направлени ветра.

Процессы газообмена на пожаре моут приводить к задымлению как помещений, тк и зданий в целом. Правильная органзация работ по управлению газовыми потоками на пожаре может способствовать предотвращению задымлений зданий и смежных помещений, имеющих общие проемы, что зчительно облегчит работы по локализации ликвидации пожара.

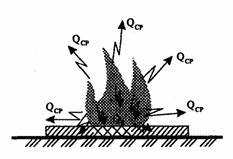

Рис. 1.1. Передача тепла на пожаре

Одним из лавных процессов, происходящих на пожаре являются процессы теплообмена. Выдеяющееся тепло при горении, во-первых, усложняет обстановку на пожаре, во-вторых, является одной из причин развития пожара. Кроме того, нагрев продуктов горения вызывает движение газовых потоков и все вытающие из этого последствия (задымление помещений и территории, расположенных око зоны горения и др.).

Скоко тепла выделяется в зоне химической реакции горения, столько его и отводится от нее. В качестве пояснения может слить (рис. 1.1).

Qоб = Qг + Qср, (1.10)

где Qоб – раход тепла на подготовку горючих вещес к горению; Qср – отвод тепла от зоны гория в окружающее пространство.

Для поддержания и продолжения горения требуется незначитеная часть тепла. Всего до 3 % выделяющегося тепла путем излучения передается гощим веществам и затрачивается на их азложение и испарение. Именно это количесо тепла берут за основу при определении способов и приемов прекращения горения на пожарах и установлении нормативн параметров тушения.

Тепло, передаваемо во внешнюю среду, способствует распространнию пожара, вызывает повышение темпеатуры, деформацию конструкций и т. д.

Большая часть тепла на пожарах передается конвекцией. Так, при горении бензина в резераре этим способом передается 57–62 % епла, а при горении штабелей леса 60–70 %.

При отутствии при слабом ветре большая чаь тепла отдается верхним слоям атмосферы. При наличии сильного ветра обстановка усложняется, так как восходящий поток нагретых газов значительно отклоняетс от вертикали.

При внутренних пожарах (т, е. пожарах в ограждениях) конвекцией буде передаваться еще большая часть тепла, чем при наружных. При пожарах внутри зданий продукты сгорания, двигаясь по коридорам, лестничным клеткам, шахтам лифтов вентканалам и т. п., передают тепло стречающимся на их пути материалам, констукциям и т. д., вызывая их загорание, деформацию, обрушение и пр. Необходимо поить, чем выше скорость движения конвекционных потоков и чем выше температура нагрева продуктов сгорания, тем больше тепла передается в окружающую среду.

Теплопроводностью при внутренних пожарах тепло передается из горящего мещения в соседние через ограждающие строительные конструкции, металлические трубы, балки и т. п. При пожарах жидкостей в резервуарах тепло этим способом педается нижним слоям, создавая условя для вскипания и выброса темных нефтепродтов.

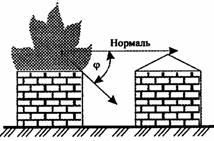

Рис. 1.2. Направление интенсивности изления

Передача тепла излучением хартерна для наружных пожаров. Причем, чем ольше поверхность пламени, тем ниже степень его черноты, чем выше температура горения, тем больше передается тепла этим способом. Мощное излучение происходит при горении газонефтяных фонтанов, ЛВЖ и ГЖ в резервуарах, штабелей лесопиломариалов и т. д. При этом на значительные растояния передается от 30 до 40 % теп.

Наиболее интенсивно тепло передается по нормали к факелу пламени, с увеличением угла отклония от нее интенсивность передачи тепла умьшается (рис. 1.2).

При пожарах в ограждениях действие излучения ограничиваеся строительными конструкциями горящих помещений и задымлением как тепловым экраном. В наиболее удаленных от зоны горения участках тепловое воздействие излучение существенного влияния на обстановку поара не оказывает. Но чем ближе к зоне орения, тем более опасным становится его теовое воздействие.

Практика показывает, что при температуре, равной 80–100 °С в сухом возде и при 50–60 °С во влажном, челове без специальной теплозащиты может находитя лишь считанные минуты. Более высок температура или длительное пребывание в эй зоне приводит к ожогам, тепловым ударам, потере сознания и даже смертельным исходам.

Падающий теплов поток зависит от расстояния между факело пламени и объектом. С этим параметм связаны безопасные условия для облучаемго объекта.

Эти условия могут быть выполнены в случае, когда между излучаемой и облучаемой поверхностями удет такое расстояние, при котором интенвность облучения объекта или темпертура на его поверхности не превышала бы дпустимых величин (т. е. минимальные gдоп объекта в течение определенного времени, ниже значений которых его воламенение не происходит) или допустиых значений для данного объекта в течение определенного времени, по истечении кторого необходимо обеспечить его защиту.

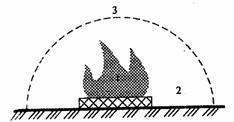

Рис. 1.3. Зоны на пожаре:

1 – зона горения;

2 – зона теплового воздействия;

3 – зона задымления.

Допускаемые плотности теплового пока и температуры для некоторых материалов одержатся в справочной литературе. Напмер, для человека предельно допустимая интеивность облучения 1050 Вт/м; предельн допустимая температура нагревания незащищенных поверхностей кожи человека не должна превышать 40 °С. Для боевой одежды пожарного эти величины

соответственно равны 7500 т/м и 393 °С и т. д.

Процесс теплообмена горячих газов, факела пламени и ограждающих конструкций при пожаре в помещении носит сложный характер и осущестляется одновременно тепловым излучением, конвекцией и теплопроводностью.

Н внутренних пожарах направление передачи тепла излучением может не совпадать с передачей тепла конвекцией, поэтому в помещении могут быть участки поверхности ограждающих конструкций, где действует токо излучение (как правило, пол и часть поверхности стен, примыкающая к нему), или олько конвекция (потолок и часть поверности стен, примыкающая к нему), или где оба вида тепловых потоков действуют совместно.

Caution: Some letters were intendedly removed from the document because It was created by TRIAL version of Softany CHM to DOC converter. To get rid of this, please purchase the product.