- •1. Понятие логистики. Эволюция логистики в экономической сфере.

- •2. Объекты управления в логистике. Понятие потока, основные его параметры.

- •3. Понятие логистической системы, ее свойства и отличительные признаки. Виды логистических систем.

- •4. Структура и классификация производственных процессов

- •5 Классификационных признаков:

- •5. Производственный цикл: структура и длительность

- •6. Производственное планирование в структуре логистического менеджмента промышленного субъекта

- •7. Концепция «точно-в-срок» и основанные на ней логистические системы тянущего типа.

- •8. Классические виды договоров, регламентирующие отношения в коммерческой деятельности.

- •9. Особенности коммерческой деятельности дистрибьюторов и дилеров на рынке товаров и услуг.

- •10. Способы торговли продуктами интеллектуального труда. Торговля лицензиями, ее особенности. Основные виды лицензионных соглашений.

- •11. Основные формы лизинга. Преимущества лизинговых операций.

- •Преимущества для лизингодателя:

- •Преимущества для лизингополучателя

- •Преимущества для производителя имущества

- •Преимущества для государства

- •Недостатки:

- •12. Этапы формирования складской сети.

- •1. Алгоритм формирования складской сети

- •2. Определение формы собственности склада

- •3. Определение местоположения и количества складов

- •4. Определение вида и размера склада

- •5. Объемно-планировочные решения складских зон грузопереработки.

- •13. Основное назначение и виды складов.

- •14. Процесс проектирования складского хозяйства.

- •1. Разработка схемы генерального плана

- •2. Правильный выбор вида склада

- •3. Расчет мощности склада с учетом перспектив развития фирмы;

- •4. Выбор системы складирования

- •Вспомогательная s: Включает величины площади проходов, переездов; Зависит от типа подъёмно-транспортного оборудования;

- •15. Технологический процесс на складе.

- •1. Приемка.

- •2. Размещение. 4 метода:

- •Укладка товара

- •6. Отправка:

- •16. Методы размещения товаров на складе

- •Укладка товара

- •Способы укладки товара в штабели

- •17. Задачи и функции логистической системы распределения.

- •Система распределения предприятия-продавца состоит из: сбытовой структуры и логистической инфраструктуры сбыта Задачи систем распределения:

- •18. Участники продвижения товаров в логистической системе распределения, их роль и задачи.

- •19. Проектирование сети распределения

- •Последовательность выбора оптимального варианта распределения:

- •Правила формирования сети распределения:

- •Участники продвижения товаров:

- •20. Логистический сервис: понятие и его составляющие

- •Работы в области логистического обслуживания:

- •Организации системы сервиса

- •21. Сравнительные логистические характеристики видов транспорта.

- •22. Логистические посредники и их место в транспортировке

- •23. Классификация видов услуг в транспортно логистической системе

- •24. Методы государственной поддержки транспортной деятельности.

- •25. Роль трансп. Транзитных коридоров в развитии экономики России.

- •26. Понятие логистического проекта, структура и содержание этапов его жизненного цикла.

- •27. Содержание концепции управления проектами. Управление логистическими проектами.

- •28. Основные формы финансирования логистических проектов.

- •Формы проектного финансирования:

- •29. Управление стоимостью логистического проекта

- •30. Эволюция концепции управления цепями поставок

- •1. Этап зарождения теории Supply Chain Management (80е годы)

- •2. Отделение теории scm от логистики. (1я ½ 90х годов)

- •3. Формирование классической концепции scm (2я ½ 90х – начало 2000х годов)

- •4. Современный этап развития теории scm (2я ½ 2000х – наше время)

- •31. Основные параметры сетевой структуры цепей поставок.

- •3 Структурные размерности цепи:

- •32. Концепция интегрированного взаимодействия контрагентов в цепях поставок. Типы сотрудничества в цепях поставок.

- •Помимо этого – основные характеристики подобных союзов:

- •33. Показатели эффективности функционирования цепей поставок

- •1. В основе концепции управления по показателям лежат понятия отсроченных и опережающих kpi.

- •2. По уровню целей управления выделяют kpi, которые имеют стратегический характер и нормативный характер.

- •34. Контроллинг лог. Систем: понятие, виды, цели, задачи и инструменты

- •35.Сравнение американской и немецкой моделей развития контроллинга

- •3 Основных этапа, когда одна преобладающая концепция сменяла другую:

- •36. Последовательность разработки и реализации процедуры контроллинга логистических систем.

- •37. Характеристика основных измерителей логистических решений.

- •38. Основные отчётные формы оценки результатов логистической деятельности компании.

- •1. Отчёт об уровне затрат и сервиса

- •2. Отчёт о производительности или эффективности логистических решений.

- •3. Диаграммы или графики.

- •39.Основные понятия теории запасов. Функции, выполняемые производственными и товарными запасами в логистических системах

- •40.Понятие и объективный характер материальных запасов в логистике. Причины образования материальных запасов.

- •41.Классификация запасов. Параметры запасов материальных ресурсов в логистических системах.

- •4. Специальные параметры

- •42. Принципиальные системы и способы регулирования запасов, их классификация и сравнительный анализ.

- •3 Основные способа регулирования запасов:

- •3 Основные системы регулирования запасов:

- •I. Периодический метод (система с фиксированным периодом заказа). Условия:

- •43. Цели, задачи и функции логистики снабжения.

- •Цели логистики снабжения для производственного (торгового) предприятия

- •3 Взаимосвязанных комплекса задач лс, обеспечивающих реализацию целей:

- •44. Методы определения потребности в материальных ресурсах. Для определения потребности в мр применяют следующие методы:

- •Справочно: Планирование потребности в мр осуществляется на:

- •45. Аутсорсинг в функциональном цикле снабжения.

- •Преимущества а:

- •Барьеры для а в России:

- •46. Алгоритм и критерии выбора поставщика материальных ресурсов.

- •47. Направления применения методов экономико-математического моделирования в логистическом менеджменте.

- •48.Методы и модели анализа динамики и прогнозирования лог.Процессов

- •49. Задачи рационального использования материальных ресурсов. Раскройная задача и оптимизация состава смеси.

- •50. Методы анализа номенклатуры товарно-матер. Ресурсов в логистике.

- •51. Понятие логистического риска и его основные элементы и черты.

- •III. Обладатели информации. Потребители информации.

- •53. Способы снижения внутренних и внешних рисков.

- •54. Этапы процесса управления лог. Рисками в цепи поставок

- •1. Выявление и идентификация предполагаемых рисков;

- •2. Анализ и оценка риска;

- •3. Выбор метода и мер (инструментов) управления риском;

- •4. Предотвращение и контролирование риска (разработка и реализация мер снижения рисков)

- •5. Финансирование риска.

- •6. Оценка результатов

- •55. Методы гос. Регулирования внешнеторговой деятельности в рф и тс.

- •2 Метода регулирования:

- •Меры административного характера:

- •56. Содержание и особенности применения нетарифных методов внешнеторгового регулирования

- •Меры административного характера:

- •57. Таможенные процедуры: виды и порядок их применения.

- •58. Виды таможенных платежей и их характеристика.

- •59. Виды планирования в цепях поставок.

- •Виды планирования в цепях поставок:

- •Характеристика видов планирования

- •60. Понятие, причины и виды неопределенности в цепях поставок.

- •61. «Эффект хлыста» и задача интеграции планов.

- •Причины образования булвип эффекта:

- •Снижение булвип-эффекта возможно за счёт (интеграция планов):

- •62. Аспекты, учитываемые при проектировании цепей поставок.

- •1 Аспект: Основные параметры разработки сетевой структуры цп:

- •3 Структурные размерности цепи:

- •2 Аспект: Определение наилучшего месторасположения звеньев

- •63. Понятие, виды и структура транспортных систем.

- •64. Понятие, виды и особенности грузов. Транспортная характеристика грузов. Коэффициент использования грузоподъемности.

- •65. Грузовая единица: понятие, типы, виды и преимущества исп-я.

- •66.Выбор транспортно-технологической системы доставки грузов

- •67.Технико-эксплуатационные показатели работы транспорта

- •68. Логистические особенности функционирования контейнерных систем

- •69. Особенности лог. Управления смешанными внешнеторг. Перевозками.

- •70. Логистический подход к управлению внешнеторговыми рисками.

- •71. Виды и характеристика посреднических организаций, оказывающих внешнеторговые услуги

- •72. Понятие процессного подхода в лог. Менеджменте. Способы и подходы к моделированию бизнес-процессов. Реинжиниринг бизнес-процессов.

- •73. Понятие, задачи и функции информационных систем, информационных технологий и информационного обеспечения.

- •74. Взаимосвязь идеологий управления и классов информационных систем. Эволюция инф. Систем. Классификация инф. Систем.

- •75. Общая методология внедрения информационных систем. Этапы внедрения систем. Основные проблемы при внедрении инф. Систем.

- •I.План.Подготовительные работы перед началом адаптации решения под заказчика

- •II. Дизайн. Создание готового решения по автоматизации бизнес-процесса.

- •76. Значение, цели и задачи логистики торговых предприятий.

- •77. Лог. Процессы и субъекты логистики торговых предприятий.

- •78. Исп. Механизма франчайзинга в развитии розничных торговых сетей.

- •79. Функциональный цикл логистики торгового предприятия.

- •80. Логистический сервис в торговле.

- •81. Финансовые потоки в логистических системах.

- •Финансовые потоки (подходы к понятию):

- •Финансовые потоки:

- •Типология (виды) финансовых потоков логистики:

- •82. Типология финансовых потоков. Финансовые потоки (подходы к понятию):

- •Финансовые потоки:

- •Типология (виды) финансовых потоков логистики:

- •83. Способы регулирования деятельности и управление потоками в фпг.

- •Способы регулирования деятельности фпг:

- •Организационное строение фпг:

- •Финансово-экономическая:

- •Индустриально-промышленная:

- •Торгово-коммерческая:

- •84. Функциональное поле и технологии таможенной логистики.

- •85. Сущность и состав таможенной и околотаможенной инфраструктуры

- •86. Типология рисков в таможенной сфере: объекты анализа рисков, области риска и индикаторы риска.

- •87.Меры по минимизации таможенных рисков участниками внешнеэкономической деятельности.

- •88.Спец.Упрощения в тамож.Деле:видовой состав и особ-ти применения.

- •Иные упрощения в соответствии с таможенным законодательством, а именно предварительное таможенное декларирование, в том числе с подачей неполной периодической таможенной декларации.

- •89. Предварительное таможенное декларирование товаров.

- •90.Системы электр.Расчетов в тамож.Сфере:назначение и механизмы функц-я.

В зависимости от измерителей:

Абсолютные – в натуральном или стоимостном выражении;

Относительные – в днях, часах обеспеченности производства или продаж.

Параметры запасов:

1. Параметры спроса: интенсивность потребления за период; среднюю интенсивность потребления ресурса из запаса в единицу времени за период; временные хар-ки дискретного спроса (интервалы потребления), функцию спроса за период и др.

Самый важный: интенсивность потребления (расхода) запаса, определяется спросом на данный материальный ресурс и характеризует его изменение в каждую единицу времени. Интенсивность потребления м.б. как постоянной, так и переменной величиной в интервале м/у поставками, дискретной и непрерывной.

2.Среди параметров заказа (планируемое событие) и поставок (свершившееся событие) можно выделить: размер заказа, момент заказа, период заказа, интервал отставания поставки, размер партии поставки, интервал поставки, точка заказа и др.

Период заказа – интервал времени м/у двумя смежными заказами. Интервал поставки определяет промежуток времени м/у 2-мя смежными поставками. В случае постоянной величины интервала отставания поставки продолжит. периода заказа может совпадать с продолжит. интервала поставки на одном или нескольких циклах. Интервал поставки совместно с размером партии поставки характеризуют интенсивность пополнения запаса.

Интервал отставания (запаздывания) поставки – разрыв во времени м/у моментом выдачи заказа на материальный ресурс и моментом его поступления на склад предприятия.

Точка заказа – момент времени, когда необходимо сделать очередной заказ, и он определяется минимально допустимым уровнем запаса для бездефицитной работы ЛС.

3. Среди параметров уровней запаса выделяют минимальные, максимальные и средние уровни соответствующих его частей и общего (наличного) запаса:

максимальный = страховой + подготовительный + max уровень текущего. Max уровень текущего запаса = размер партии поставки.

минимальный = страховой + подготовительный = гарантийный. Текущий запас = 0.

Средний = страховой + подготовительный + ½ текущего запаса.

Соответственно при нормировании запасов различают их макс., минимальные и средние нормы. Минимальная норма запаса будет соответствовать моменту полного исчерпания текущего запаса и его часто называют точкой заказа, т.к. снижение запасов до этого уровня является сигналом для их экстренного пополнения. Средняя норма используется в различных экон расчётах, и этот параметр устанавливает нормальный размер запаса.

4. Специальные параметры

Показатели оборачиваемости: число оборотов (коэф оборач-ти запасов) – вычисляется путем деления объема оборота (реализации, продажи, отгрузки) на среднюю величину запаса за отчетный период; время одного оборота запаса – отношение продолжительности периода на коэф-т оборачиваемости. Показывает сколько дней в среднем находятся МР в запасе с момента его поступления на склад до момента реализации, т.е. величина обратная коэф-ту оборачиваемости.

Относительный уровень запаса(%) = [(средний размер запаса за период/ объем реализации за период)]*100%

Коэф.оборачиваемости=1/отн.ур.запаса

Запасоемкость – важная характеристика, показатель оценки эффективности логистических процессов, отражающий отношение величины запасов в стоимостном выражении к объему реализации (продажи) товаров. На микроуровне этот показатель хар-ет изменение эффективности экономических процессов

42. Принципиальные системы и способы регулирования запасов, их классификация и сравнительный анализ.

Под регулированием запасов понимают комплекс мероприятий по поддержанию размера запаса в заданных пределах путем организации контроля за их уровнем и оперативного планирования параметров заказов.

Это значит, что мы, обеспечивая наши задачи, должны постоянно контролировать уровень запасов. Осуществляя этот контроль, мы должны принимать меры.

3 Основные способа регулирования запасов:

Изменение размера заказа (партии поставки);

Изменение периода заказа (интервала доставки);

Одновременное изменение и размера заказа, и интервала между поставками.

Соответственно им выделяют:

3 Основные системы регулирования запасов:

Периодический метод или система с фиксированным периодом заказа;

Релаксационный метод или система с фиксированным размером заказа;

Двухуровневая система или комбинация двух первых методов.

I. Периодический метод (система с фиксированным периодом заказа). Условия:

Постоянство и равенство периодов заказа: Т1 = Т2 = … Тn – const;

Постоянство и равенство интервалов отставания поставки: τ1 = τ2 = … τn – const;

Интенсивность спроса или потребления: b – const;

Объем заказа в разных периодах различен: Q1 ≠ Q2 ≠ … Qn.

Управление размером запасов осуществляется при помощи параметра объёма заказа. Контроль наличия запаса осуществляется один раз за период в строго определенное время (за τ дней/часов до момента очередной поставки.

Простой метод

Низкие затраты на контроль, учет и управление запасами

Низкая адаптивность: резко изменился спрос, а мы до след. периода бессильны.

Сложность при многономенклатурных системах

Данный способ предполагается при особых договорах с поставщиками материальных ресурсов. В случае, если поставщик привозит будущие материальные запасы в строго определенный день, строго определенного числа каждого месяца (каждого первого, каждый понедельник и т.п.). В договоре прописано, за сколько дней и каким способом нужно сообщить поставщику, сколько единиц товара нам нужно.

Qi = Smax – Sвер.

Определеляется исходя из интенсивности расхода (потребления), планируется за сколько (τ) дней нам будет что-то нужно.

Т.о. прогнозируется расход, кот. будет через время τ, когда поставщик привезет товар.

Релаксационный метод (система с фиксированным размером). Условия:

Период поставки – переменная величина: T1 ≠ T2 ≠ … Tn;

Интервал отставания поставки – величина постоянная: τ1= τ2 = … τn – const;

Интенсивность спроса или потребления – величина постоянная: b – const;

Объем заказа в разных периодах – величина постоянная: Q1 = Q2.. =Qn – const.

Интенсивность расходования может быть постоянной, но возможно её вероятное отклонение от средней величины т.е. может быть рассмотрена как стохастическая величина.

Сущность метода заключается в постоянном контроле уровня запасов и его краткосрочном прогнозировании, т.е. ежечасно, ежедневно, в режиме реального времени и т.п.

Существенно снижаются лог. издержки: т.к. оптимальный размер заказа

Адаптивность: можно реагировать на изм. спроса (если вдруг получится b ≠ const)

Сложный метод, его высокая стоимость;

Нужно внимательно следить за уровнем запасов, усложняется контроль

Необходимо постоянное программное обеспечение в помощь контролю: доп. $

Для прогнозирования уровня запасов можно использовать ту же величину, но мы используем фактический уровень в каждой точке, а не в конкретной.

В процессе управления запасов при использовании данного метода компания исходит из прогнозирования по каждому моменту времени. Заключается договор с поставщиком на определенный объем, за τ дней (в соответствии с условиями, прописанными в договоре) производится заказ на конкретную партию.

Издержки снижаются за счет того, что объем фиксированный и можно определить его оптимальную величину исходя из особенностей наших складов, возможностей поставщика, типом машинок и проч.

Двухуровневая система. Условия:

Период поставки – переменная величина: T1 ≠ T2 ≠ … Tn;

Интенсивность спроса или потребления – переменная величина: b1 ≠ b2 ≠ … bn;

Объем заказа в разных периодах – переменная величина: Q1 = Q2.. =Qn – const.

При использовании двухуровневой системы регулирования запасов, они физически или виртуально разделяются на две части. Первая часть является основной, расходной, представляет собой текущий запас компании. Вторая часть выполняет задачу резервного бункера.

При этом, время заполнения первого бункера соответствует времени расходования второго бункера.

Являясь самой сложной в управлении, контроле, и стоимости обслуживания, данная система с резервом позволяет поддерживать производство при сбоях поставок.

Рассматриваемые выше системы регулирования запасов являются методами экономической кибернетики. Данные методы экономического прогнозирования и планирования обуславливают пополнение запасов предприятия, и сильно зависят от существующей внешней среды, т.е. характера взаимоотношений компании с поставщиками и потребителями.

43. Цели, задачи и функции логистики снабжения.

Логистика снабжения – это система организации и управления материальными и сопутствующими им потоками в логистической цепи (сети и т.д.), призванная надежно, качественно и комплексно удовлетворять внутрипроизводственные потребности в материально-технических ресурсах в нужное время, в нужной форме и по конкурентной цене.

Цель логистики снабжения – гарантировать надежную поставку материальных ценностей материальных ценностей необходимого объёма, в нужное время, требуемого качества и по конкурентной цене.

Цель логистики снабжения непосредственно связана с реализацией стратегических целей всей системы поставок и является решающим фактором повышения ее конкурентных преимуществ. Цели логистики снабжения различаются по признаку ее специализации: промышленная, торговая, сервисная.

Цели логистики снабжения для производственного (торгового) предприятия

приобретать товар по наиболее выгодной цене;

поддерживать высокую оборачиваемость товарных запасов;

гарантировать доставку товаров на предприятие;

приобретать товар наилучшего качества;

взаимодействовать с надежными поставщиками;

извлекать max выгоду при совершении сделок (ex: скидки)

поддерживать партнерские отношения с участниками ЦП;

снижать долю расходов на закупку МР в общих лог. издержках;

рационализировать транзакционные издержки.

Приоритетность этих целей определяется общей целью стратегического развития предприятия или логистической цепи, которая формируется с учётом приоритетов и взаимодействия финансового (снижение затрат на закупку), операционного (производственного) (качество, комплектность, надежность поставок) и логистического (координация финансового и операционного) менеджмента.

3 Взаимосвязанных комплекса задач лс, обеспечивающих реализацию целей:

задачи, относящиеся к бизнес-процессам на рынке (они направлены на установление рациональных хоз. связей с поставщиками МР);

задачи, относящиеся к бизнес-процессу пр-ва (определение потребности в МР, нормирование МР, ресурсосбережение и др.);

задачи, связанные с процессом взаимодействия с окр.средой (анализ технических и технологических факторов, характеризующий общий уровень развития рынка, отдельных отраслей и инфраструктуры; уровень развития транспорта, грузопереработки, информационных и телекоммуникационных технологий и др.).

Функции логистики снабжения:

идентификация или переоценка потребностей МР, уточнение их ассортимента и качественных характеристик на основе данных от маркетологов, операционно-аналитических служб, производственных подразделений, а также данных от финансовых служб о наличии свободных оборотных средств.

конкретизация и экспертная оценка требований внутрипроизводственных потребителей, предъявляемых к параметрам поставок МР и сервису. Чтобы закупки МР были осуществлены вовремя и по конкурентной цене, производственный менеджмент обязан вовремя предоставлять отделу снабжения план выпуска продукции.

Принятие решения «делать или покупать»: технико-экономическое обоснование решения о самостоятельном производстве необходимых МР или закупке их у внешнего источника.

Определение типа закупок (закупки оборотных или основных фондов за счет амортизационного фонда или инвестиций). Важно знать, предполагается ли модернизация старого производства или создание новых производственных мощностей.

Анализ конъюнктуры рынка и оценка конъюнктурообразующих показателей.

Идентификация возможных поставщиков МР и экономическая оценка всех наличных источников закупки МР. Выбор наиболее приемлемых поставщиков с т.з. своевременности (надежности) поставок и предоставления дополнительных услуг до и после продаже МР.

Ранжирование и окончательный выбор поставщика МР. Определение условий поставки и оплаты, условий доставки, выбор базиса поставки.

Доставка МР и сервисное обслуживание. Обработка входящих материальных потоков, идентификация продукции, уточнение количества, подготовка отчётов и перемещение сырья к месту его использования и хранения.

Контроль качества МР и оценка эффективности закупок. Проверка соответствия поступающей продукции договору и сертификации.

44. Методы определения потребности в материальных ресурсах. Для определения потребности в мр применяют следующие методы:

Метод прямого счета

Подетальный

Поиздельный

По типовым представителям данной группы изделий

По аналогии

Рецептурный

1 a) Подетальный способ определения потребности в МР применяют в текущем, оперативном внутрипроизводственном планировании, при расчётах потребности в МР на незавершённое производство, при осуществлении отпуска МР на рабочие места.

+: возможность более точно определить потребность в данном МР с учётом наличия конкретных деталей на всех стадиях производственно-технологической цепочки.

– : для использования метода необходимо располагать соответствующими данными о подетальных нормах расхода МР; метод достаточно громоздкий в расчётах.

1 b) Поиздельный метод определения потребности в МР базируется на использовании норм расхода на изделие в целом и соответственно на производственной программе выпуска этих изделий.

– : трудоемкость использования на предприятиях многономенклатурного производства.

1 c) Для устранения этого недостатка используют метод расчёта потребности в МР по типовым представителям для групп однородной продукции (типовым представителем является такое изделие, норма расхода которого приближается к средневзвешенной норме по группе изделий).

1 d) Если планируется производство новых видов изделий, на которые ещё не разработана норма расхода, то можно применять метод расчёта потребности в МР «по аналогии». В этом случае используется коэффициент, учитывающий изменение нормы расхода данного изделия по сравнению с аналогичным.

2) Рецептурный метод применяется там, где предполагается использование в производстве нескольких составляющих (материалов): производство изделий из стекла, пластмасс, железобетонных изделий, продукция пищевой промышленности. Для того чтобы получить изделие с заранее заданными качественными характеристиками, разрабатывается его рецептура. В рецептуре смеси указывается процентное соотношение каждого материала, используемого при производстве данного изделия.

Традиционные методы снабжения ориентировали плановую работу в первую очередь на пополнение запаса МР после каждого его большого расхода, снижающего запас до недопустимого уровня. В то же время в сборочном производстве (особенно в единичном – судостроение) часто после большого расхода МР возникает длительный перерыв в их использовании. В такой ситуации незамедлительное пополнение запаса является нецелесообразным.

Справочно: Планирование потребности в мр осуществляется на:

Основное производство. Потребляет как основные, так и вспомогательные ресурсы. Потребность в основных материалах рассчитывается по типоразмерам, производственные подразделениям и выпускаемым изделиям. Расход материальных ресурсов регламентируется сроками износа. Нормативные сроки износа могут устанавливаться не только во времени, но и в единицах произведённых работ (км/пробега; тн/км грузовой работы и др.).

Производство запасных частей, где потребность в МР рассчитывается исходя из индивидуальных норм расхода МР в виде запасных частей на основное производство и с учётом заявок потребителей, эксплуатирующих базовое изделие.

Вспомогательное пр-во. Основное пр-во и пр-во запасных частей нуждается во вспомогательных материалах, а также в покупных комплектующих изделиях. Расчёт потребности в вспомогательных материалах осуществляется: а) исходя из сводных норм расхода на план производства; б) на основе нормативов расхода вспомогательных материалов на объект.

Ремонтно-эксплуатационные нужды. Расчет производится в зависимости от вида ремонтных работ на основе заявок на использование МР, поступающих от соответствующих хозяйственных служб предприятия.

Доработку изделий и гарантированные работы (также по заявкам).

Коммунальное хозяйство: расход топлива, электроэнергии, по которым существуют определённые нормативы, охватывающие основное и вспомогательное производство.

Т.к. для некоторых видов МР трудно или невозможно установить нормы расхода или нормативы сроков износа (канцтовары, хозтовары, материалы для НИОКР), то для расчёта используют данные об объёмах их использования в предыдущие периоды. Методы: динамичных коэффициентов (самый простой: фактический расход МР в предыдущем периоде корректируется с учётом коэффициента изменения производственной программы. его минус – субъективность с т.з. обоснования применяемого корректирующего коэффициента), метод экстраполяции (анализ данных за несколько периодов и установка основных тенденций динамики потребности в МР с исп-ем мат.статистики и теории вероятностей).

Потребность в МР сводится в план материально-технического снабжения на определённый временной интервал. Одновременно на предприятие поступают и не планируемые заранее (внеочередные) заказы на выпуск готовой продукции. Для их выполнения также нужны МР и организация дополнительных поставок. Эта работа связана с прогнозированием потребности в МР. Для прогнозирования потребности в МР используют экономико-математические методы и моделирование, методы системного анализа, в том числе разновидности методов экспертных оценок.

45. Аутсорсинг в функциональном цикле снабжения.

Функциональный цикл снабжения представляет собой последовательность:

формулировка заказа и его оформление в установленном порядке;

передача заказа поставщику;

выполнение заказа поставщиком (комплектование заказа);

доставка заказа потребителю (переход в производственно-технологический цикл).

Прежде чем выбрать поставщика новых МР, необходимо решить, не выгоднее ли предприятию самому наладить их пр-во. Такое решение означает обоснование позиции (в зарубежной практике – “Make-or-buy problem”). Все детали сами производят только крупные промышленные корпорации с большими объемами.

Все производить самому мб плохо, т.к. невозможно уследить за качеством всего.

Все закупать тоже мб плохо, т.к. невозможно уследить за добросовестностью всех.

Тенденция от импорта комплектующих из стран с дешевой рабочей силой к поставке этих комплектующих местными поставщиками.

Аутсорсинг – целенаправленное выделение некоторых бизнес-процессов (систем) и делегирование их реализации другим исполнителям.

Виды: производственный; сервисный (логистический); персонала (например, бухучет).

Цель аутсорсинга (А) – сосредоточение на основном производстве, а все остальное – передать надежному партнеру.

Преимущества а:

Компания соблюдает свой «лимит» штатных единиц, при этом сохраняя или увеличивая свои трудовые ресурсы (нет необходимости расширения штата сотрудников).

Услуги А предоставляются непрерывно.

А позволяет работать по гибкому графику.

Экономия на производственных и офисных площадях и сопряженных издержках.

Ответственность компании, предоставляющей А, за проделанную работу.

Возможность более гибкого соглашения по А, чем пр-во собственными силами.

Правила А:

перепроверять приоритеты (не отдавать на А основную деятельность компании)

все орг. работы по А дб переданы начальнику отдела, чья деятель-ть отдается на А.

получить как можно больше предложений по А, а потом выбрать из них лучшее;

определить места стыковки между подразделениями, вынесенными из структуры предприятия и оставшимися в предприятии;

прогнозировать затраты (затраты на проект должны окупиться в течение 2 лет);

проводить тесты (реальному проекту должен предшествовать пилотный проект);

использовать переходное управление (кто принимает решения, пока старые отделы уже не работают, а новые еще не работают);

не увольнять всех специалистов, которые занимались деят-ю, переданной на А;

выбирать правильного консультанта.

Барьеры для а в России:

низкий уровень доверия сторонним компаниям;

частое несоответствие заявленного и фактически реализуемого комплекса услуг.

46. Алгоритм и критерии выбора поставщика материальных ресурсов.

Поставщик – юр лицо обеспечивающее какой-либо продукцией др юр лицо на опр условиях. Выбор поставщика связан с оценкой критериев. Критерии – 3 группы:

технические,

Показатели, характеризующие производственную мощность поставщика; прогрессивность применяемых им технологий; комплектность поставляемой им продукции и соответствие еѐ общепринятым стандартам; развитость инфраструктуры; наличие дефектов в продукции; послегарантийное обслуживание; ассортимент, поставляемой продукции; постоянство упаковки продукции

организационно-экономические

Доступность продукции и условия её доставки; сроки поставки и условия оплаты; удалённость поставщика; его финансовое положение; организационные факторы менеджмента и стиль поставки

психологические.

Критерии надёжности поставщика, его репутация, степень сотрудничества, местонахождение, уровень компетентности и взаимодействия, договорная дисциплина

Данные критерии выбора поставщика не ранжированы по значимости и важности, так как для одних потребителей конкретный критерий может занимать одно из первых мест по важности, а другими потребителями этот же критерий может не приниматься во внимание.

Качество МР – совокупность их объективных свойств и хар-к, которая обусловлена показателями, определяющими потребительную стоимость производимой продукции.

Комплексным критерием оценки поставщика является показатель надёжности. В логистике снабжения критерий надёжности подкрепляется условиями договора и отражает все стороны закупок материальных ресурсов. Партнёрство с надёжными поставщиками – одно из основных условий исполнения большинства логистических технологий и систем.

Алгоритм

определение номенклатуры, спецификаций и основных характеристик материальных ресурсов в соответствии с производственной программой;

установление параметров заказа и поставок в соответствии с производственной программой; анализ рынка и выявление всех возможных поставщиков;

предварительная оценка и отбор поставщиков по основным критериям: качество, надёжность, цена;

отбор поставщиков, соответствующих основным критериям;

оценка отобранных поставщиков;

ранжирование поставщиков и выбор главного поставщика материальных ресурсов;

заключение договора на поставку продукции.

При ранжировании проводится дополнительная оценка поставщиков по заданной шкале. В шкале оценок различные характеристики поставщиков выражаются через свойство числового ряда.

СПРАВОЧНО:

В логистике при ранжировании поставщиков применяется числовая система с отношениями. Шкалы оценок построены по принципу возрастания получаемой информации об объекте.

Шкала наименований (номинальная) – шкала, при измерении которой получают минимальную информацию о сравниваемых объектах. Здесь достаточен ответ «да» или «нет».

Шкала порядка (ранговая, ординальная) обеспечивает получение дополнительной информации о ранжировке поставщиков, упорядоченной по возрастанию (убыванию) степени выраженности какой-либо их характеристики. Ответ уточняется в форме сравнения (например, насколько затраты на производство у одного поставщика ниже, чем у других).

Шкала интервалов обладает ещё бόльшим информационным потенциалом: кроме информации о предпочтительности, обеспечиваемой шкалой рангов, появляется дополнительная информация – насколько один поставщик отличается от других по измеряемой характеристике.

Шкала отношений обеспечивает информацию о кратности различий: во сколько раз измеряемая характеристика выражена в данном поставщике больше (меньше), по сравнению с другими претендентами.

Сбор первичных данных может осуществляться с помощью интервьюирования, анкетирования или экспертных оценок. Сама же процедура распределения полученных оценок в виде числовой последовательности шкалы оценок называется ранжированием.

Методы выбора поставщиков.

метода рейтинговых оценок – По каждому критерию рассчитывается значение рейтинга = удельного веса критерия * экспертную бальную оценку этого поставщика . Эти значения суммируют и получают итоговый рейтинг для конкретного поставщика. Затем определяют наилучшего партнёра.

метода доминирующих характеристик – всё внимание сосредоточивают на одном доминирующем критерии. Например, высокое качество, выполнение графика поставок, низкая цена или др. Преимущество этого метода в простоте, а недостаток – в игнорировании остальных факторов – критериев выбора.

метода предпочтения -руководствуются разнообразной информацией, которую получают от тех, с кем уже сотрудничает данный поставщик, и от различных подразделений его предприятия .Такой метод предполагает наличие обширной информации из множества источников, включая неформальную оценку поставщика из разговоров на профессиональных встречах, конференциях и в средствах массовой информации. Иногда «неформальный подход» к сбору информации бывает очень полезен и целесообразен.

47. Направления применения методов экономико-математического моделирования в логистическом менеджменте.

Моделирование – это процесс построения модели той или иной лог. операции (процесса, системы и т.д.). Процесс моделирования непростой, т.к. ряд действий выполняется параллельно, некоторые действия могут быть не связаны непосредственно между собой (как в задаче на сетевое планирование). При всей сложности моделирования прослеживаются этапы: «ситуация – модель – метод – результат».

Метод – инструмент для построения модели. Хотя модель является первичной по отношению к методу, однако именно метод формирует модели, отображающие соответствующие логистические ситуации.

Наличие в логистических процессах случайных величин служит основанием для применения методов теории вероятностей, математической статистики и теории массового обслуживания. На основе указанных методов разрабатываются стохастические модели.

Проблема рационального использования ресурсов послужила импульсом для разработки соответствующих математических методов, что привело к созданию специального раздела математики – математического (линейного и нелинейного, динамического) программирования.

№ |

Методы |

Модели |

Лог. дисциплины |

1 |

Классический математический анализ |

Оптимальный размер партий поставок (формулы Уилсона) |

Коммерческая логистика |

Расположение баз снабжения (Оптимизационная модель). Прикрепление предприятий потребителей к базам снабжения (Гравитационная модель) |

Складская логистика |

||

Межотраслевые потоки (Модель межотраслевого баланса) |

Коммерческая логистика |

||

2 |

Теория вероятностей |

Законы распределения стохастических логистических величин |

Логистики: коммерческая, производственная, транспортная, складская |

Модели приемки продукции |

Коммерческая логистика |

||

3 |

Мат. статистика |

Корреляционно-регрессионные модели |

Коммерческая логистика |

4 |

Теория массового обслуживания |

Модели работы логистических систем (складов, магазинов и др.) |

Коммерческая, транспортно-складская лог-ка |

5 |

Линейное программирование |

Транспортная задача |

Транспортная логистика |

Задача на раскрой материалов |

Произв. логистика |

||

Задача ассортиментной загрузки пр-ва |

Коммерческая логистика |

||

6 |

Теория графов (теория сетевого планирования и управления) |

Сетевые модели (сетевые графики) |

Логистики: коммерческая, производственная |

7 |

Теория игр |

Максиминные и минимаксные стратегии |

Лог. менеджмент |

8 |

Гармонический анализ |

Модели периодических колебаний логистических величин (спроса, продаж, расходования материалов) |

Логистики: коммерческая, производственная |

В логистике требуется обеспечить прохождение материального потока от начальной до конечной точки его траектории с наименьшими затратами живого и овеществленного труда. Однако для принятия корректного управленческого решения требуется модель управляемого процесса. Модель – отображение управляемого процесса. Логистические процессы могут быть представлены теоретически: графиками, схемами, а могут быть выражены с помощью массива цифр при использовании компьютерных технологий. Цифровые компьютерные модели также входят в разряд математических моделей, т.к. отражают количественную сторону логистических процессов.

В логистике часто используются оптимизационные (или по сути похожие) модели из-за того, что такие модели имеют целью получения наилучшего, т. е. оптимального результата. Любая модель в той или иной форме содержит целевую функцию и ограничения. Поэтому модель может интерпретироваться как задача, в которой даны исходные данные и требуется определить значение искомых величин.

48.Методы и модели анализа динамики и прогнозирования лог.Процессов

Динамика процессов в логистике анализируется при помощи статистических методов, а прогнозирование осуществляется на основе теории вероятностей. Они тесно взаимосвязаны между собой: например, на основе статистических данных строятся кривые распределения вероятностей. Т.е. для того чтобы делать прогнозы, мы должны оценить существующую ситуацию, динамику её развития и на основе этой информации предполагать характер развития системы в будущем. Методы мат. статистики также позволяют выявить характер связи между различными явлениями, установить причины и следствия.

В логистике часто применяется корреляционно-регрессионный анализ, с помощью которого выявляются качественные и количественные влияния различных факторов на показатели логистической деятельности. Этот анализ позволяет измерять тесноту связи между величинами и строить теоретические зависимости влияния одной величины на другую, т. е. уравнения регрессии. Для оценки динамики выявляется зависимость между полученными статистическими данными, потому что нужно понять: закономерны эти данные (верные данные – залог правильного прогноза) или являются случайными величинами (и тогда на них не следует опираться при прогнозировании).

В качестве примера можно сказать, что в логистике часто анализируются следующие величины:

1). х – товарный запас (тыс. руб.),

у – объем продаж (тыс. руб./день.).

2). х – надежность снабжения (поставок),

у – величина производственного запаса.

3). х – доля поставок точно в срок (% от объема поставок),

у – величина производственного запаса (млн руб.).

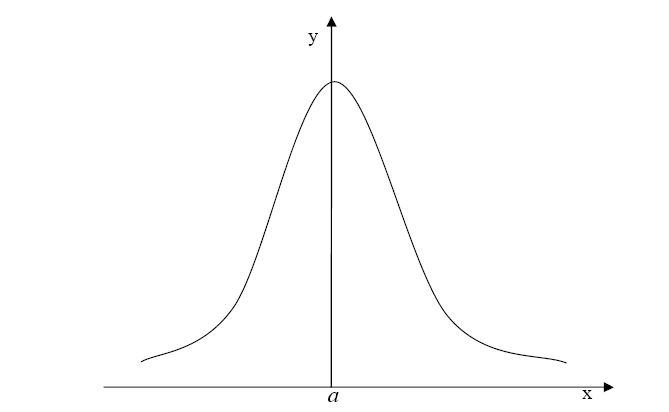

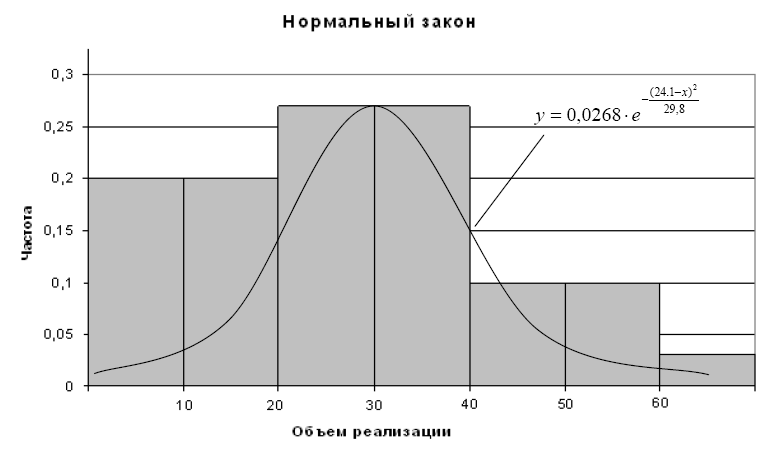

Теснота связи измеряется коэффициентом r. Примеры различной тесноты связи (рис):

Так же динамика процессов оценивается путём сравнения данных за базовый период и отчётный для определения темпов роста.

Получив и проанализировав статистические данные, можно приступать к прогнозированию. Прогнозирование возможно осуществлять путём экстраполяции полученного на предыдущем этапе тренда на несколько периодов вперёд. Тренд в данном случае – не что иное, как уравнение регрессии (уравнение, связывающее исследуемые величины). А возможно и применение методов теории вероятностей.

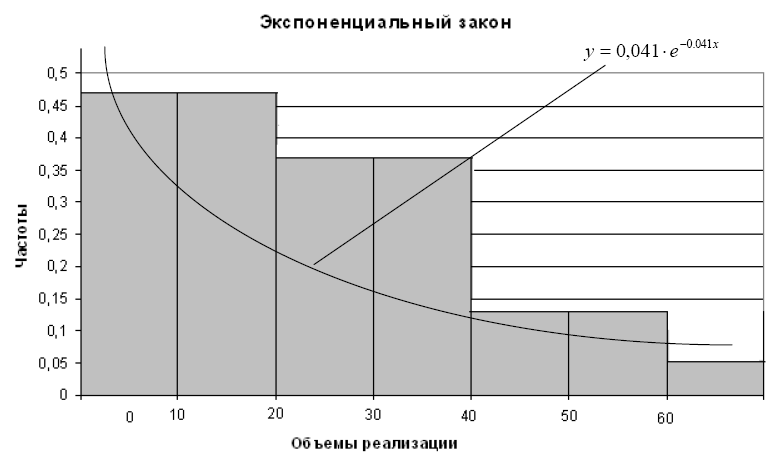

Случайные отклонения сопутствуют любому закономерному процессу, а тем более логистическим процессам в рыночной экономике. Теория вероятностей в логистике рассматривает случайные величины, обусловленные логистическими процессами и операциями.

Случайные (стохастические) величины в логистике:

Спрос (платежеспособность).

Объем реализации (объем продаж).

Длительность (период реализации).

Выручка от реализации продукции.

Издержки:

- общие;

- логистические;

- транзакционные.

Время погрузки-выгрузки транспортных средств.

Время доставки (перемещения продукции).

Уровень использования грузоподъемности и грузовместимости транспортных средств.

Время обслуживания покупателей (потребителей).

Товарооборот торгового предприятия.

Оборот оптово-торговой базы.

Поток потребителей (поток заявок на обслуживание).

Время занятости средств обслуживания.

Движение товарного запаса.

Объем партии отгрузки реализуемой продукции.

Распределение продукции по группам АВС.

Процесс поставки – надежность поставок и другие.

Если изучаемое явление представляется в виде полной группы событий, которые несовместимы и равновозможны, то вероятность (p) данного события равна отношению числа (m) благоприятствующих этому событию случаев к общему числу (n) возможных случаев, т. е. вероятность равна:

р=m/n

На практике рассматривается статистическая вероятность, в результате накопленных статистических данных о благоприятствующих событиях m и общего числа событий n.

График распределения вероятностей может иметь разный вид, в зависимости от того, по какому закону распределены вероятности.

1). Распределение по нормальному закону.

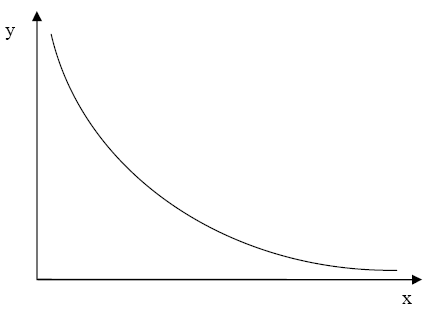

2). Экспоненциальное распределение.

3). Биномиальное распределение.

4). Распределение Пуассона.

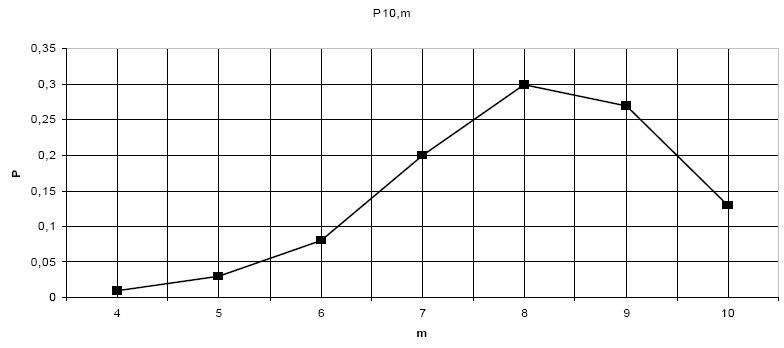

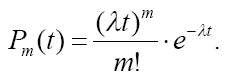

Вероятность того, что в течение времени t произойдет ровно m событий, определяется по формуле:

49. Задачи рационального использования материальных ресурсов. Раскройная задача и оптимизация состава смеси.

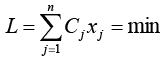

Логистика подразумевает рациональное использование ресурсов. Определение рационального количества ресурсов осуществляется математически. В математике для решения таких задач используются методы линейного программирования. Алгоритмы решения задач линейного программирования предусматривают перебор возможных вариантов, ориентируясь на целевую функцию и ограничения, и требует выполнения большой вычислительной работы. А поэтому в современных условиях с этой целью следует использовать компьютерные технологии. Однако указанные алгоритмы имеют несомненное теоретическое значение. К задачам линейного программирования в логистике относятся:

транспортная задача;

задача на раскрой материалов (металлических прутков, досок и т.д.);

задача размещения баз снабжения;

задача по оптимизации ассортиментной загрузки производства.

1). Транспортная задача выглядит следующим образом.

Товары, сосредоточенные в m пунктах отправления в количествах а1, а2, …, аm, необходимо доставить в каждый из n пунктов назначения в количествах b1, b2, …, bn. Стоимость перевозки товара из i пункта отправления в j пункт назначения равна сij. Следует определить оптимальный план развозки.

В реальных условиях транспортная задача линейного программирования применяется в сетевой торговле при развозке товаров с распределительных центров каждому магазину сети, в соответствии с потребностями каждого магазина. В условиях рыночной экономики, когда действует рынок транспортных услуг, грузоотправители выбирают себе подходящего перевозчика согласно своим критериям оптимальности по Парето и независимо друг от друга. Однако за определенный период времени (например, за год) суммарный объем транспортной работы для совокупности грузоотправителей и грузополучателей установится на оптимальном уровне согласно модели транспортной задачи линейного программирования.

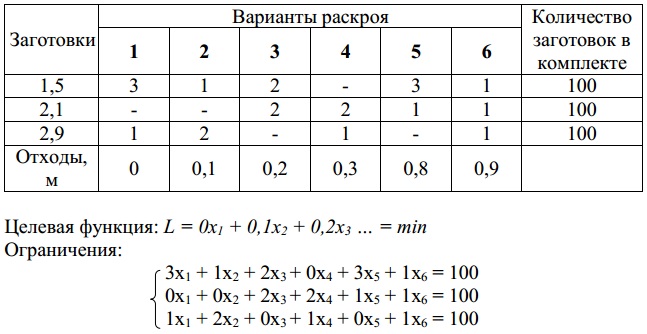

2). Для раскройной задачи модель имеет следующий вид:

При раскрое материалов образуется два вида отходов:

концевые отходы, обусловленные некратностью исходного материала и нарезаемых заготовок;

отходы, обусловленные требованиями комплектности.

а) целевая функция:

Целевая функция предусматривает минимум отходов, при соблюдении требований комплектности.

б) ограничения:

![]() ,

,

где:

1, 2, …. i … m – виды заготовок;

1, 2, …. j … n – варианты раскроя материала;

аi – количество заготовок в комплекте;

кij – количество заготовок i вида в варианте раскроя j;

Сj – отходы в варианте раскроя j;

хij – искомая величина (кол-во исходных материалов, раскраиваемых по варианту j).

Решение состоит из нескольких этапов (на всякий случай пишу):

Составляются возможные варианты раскроя.

Составляется опорный план раскроя.

Определяются значения индексов для опорного плана, для чего составляется система уравнений для индексов.

Подсчитывается сумма индексов для каждого варианта раскроя (количество заготовок в варианте раскроя умножаются на соответствующие индексы).

Определяется, какой вариант должен быть исключен из опорного плана (по нескольким вариантам составляется система уравнений).

Определяются значения индексов для нового плана раскроя.

Подсчитывается сумма индексов для каждого варианта.

Условие оптимальности раскроя: наличие вариантов раскроя в количестве равном числу видов заготовок с наибольшей и равной между собой суммой индексов.

Из системы уравнений определяются оптимальные значения.

Решение проверяется.

2) Оптимизация состава смеси.

Здесь очень сложно на математическом языке объяснить, поэтому просто приведу пример задачи и решения.

Для изготовления сплава из меди, олова и цинка в качестве сырья используют два других сплава тех же металлов, но отличающихся составом и стоимостью. Данные об этих сплавах приведены в таблице:

Компоненты сплава |

Содержание компонентов |

|

сплав № 1 |

сплав № 2 |

|

Медь |

10 |

10 |

Олово |

10 |

30 |

Цинк |

80 |

60 |

Стоимость 1 кг, у.е. |

5 |

4 |

Полученный в итоге сплав должен содержать не более 2 кг меди, не менее 3 кг олова, а содержание цинка может составлять от 7,2 до 12,8 кг.

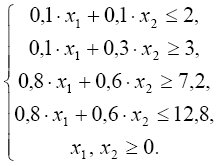

Определить количества xj, j = 1, 2 первичных сплавов каждого вида, обеспечивающие получение нового сплава с минимальными затратами на сырье. Эта задача математически формулируется следующим образом.

Требуется найти минимум функции:

F = 5·x1 + 4·x2, (6.1)

При следующих ограничениях:

(6.2)

(6.2)

Здесь неравенства описывают ограничения, накладываемые на количество того или иного металла в полученном сплаве.

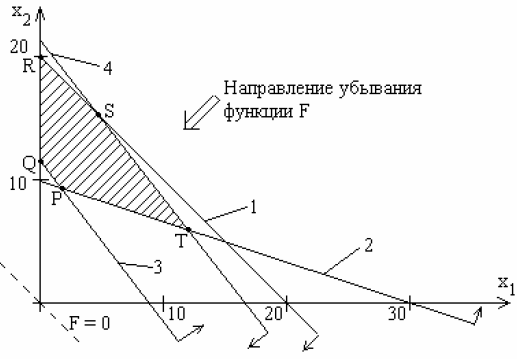

Можно решить эту задачу графически. На графике прямые линии, соответствующие неравенствам (6.2), обозначены цифрами 1,2,3,4.

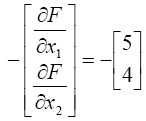

Допустимой областью здесь является пятиугольник PQRST. Целевая функция F (6.1) убывает в направлении вектора

Минимальное значение этой функции достигается в точке Р с координатами х1 =2, х2 = 9,333 и равно 47,333. При этом точка Р, являющаяся оптимальным решением задачи (6.1), (6.2), есть вершина допустимой области PQRST.

50. Методы анализа номенклатуры товарно-матер. Ресурсов в логистике.

Вопрос о методах анализа товарного ассортимента связан, прежде всего, с АВС и XYZ анализом.

С помощью этих методов анализируется структура, и исследуемые объекты ранжируются по выбранным показателям.

В основу метода АВС заложено «правило Парето» или «правило 8о/20».

Метод ABC используется для анализа номенклатуры в управлении запасами (наиболее часто), а также для анализа дебиторской задолженности, отслеживания ценовых колебаний на рынке, для анализа структуры покупателей, а также выбора места размещения товаров на складе. В последнем случае, ABC-анализ при управлении складским процессом помогает сконцентрировать внимание на тех видах материальных ресурсов, поставки которых занимают высокую долю в общей стоимости материального потребления и в общем объеме оборота компании.

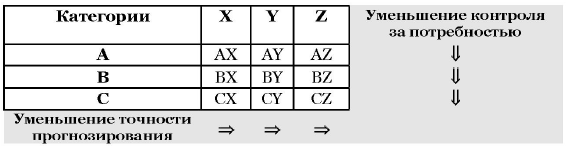

Согласно методу ABC, множество управляемых объектов делится на три группы: А, В и С. Для этих групп применяются различные степени контроля относительно стоимости изделий.

Изделия А – наиболее ценные, на которые приходится примерно 75-8о% общей стоимости изделий, хранящихся на складе, но составляющие лишь 10-20% общего количества находящейся там продукции. Для них применяется прямой контроль. В части управления запасами запасы должны быть сведены к минимуму и управляться по системе с точкой заказа.

Изделия В – средние по стоимости (10-15%) и по количеству (30-40%). Для них требуется точный учет с достаточно частым наблюдением. Может использоваться система периодического пополнения,

Изделия С – самые дешевые (5-10%) и самые массовые (40-50%). При этом дешевые изделия не требуют столь жесткого контроля, как дорогостоящие. Может использоваться метод визуального контроля по типу «двух ящиков» (двухбункерная система управления запасами).

По мнению специалистов, наибольший эффект дает применение метода ABC в комбинации с методом XYZ.

XYZ-анализ позволяет классифицировать запасы в зависимости от характера их потребления и точности прогнозирования изменений в их потребности, что особенно важно для торговых фирм.

Категория X – это группа, которая характеризуется стабильной величиной потребления и высокой точностью прогноза срока потребления.

К категории Y относятся ресурсы, потребность в которых характеризуется известными тенденциями и средними возможностями прогнозирования.

Ресурсы, относимые к категории Z, используются нерегулярно, величину их потребления прогнозировать сложно.

Наложение результатов XYZ-анализа на данные метода ABC позволяет разбить запасы на девять блоков, каждый из которых имеет две характеристики: стоимость запасов и точность прогнозирования потребности в них. Изображено на рисунке:

Исходя из практики, категории СХ, CY, CZ управляются одинаково, планирование таких запасов происходит обычно на год, с ежемесячной проверкой наличия на складе. В управлении категориями ВХ, BY, BZ применяются как одинаковые, так и разные подходы к срокам планирования и способам доставки. Для категорий АХ, AY, AZ всегда вырабатываются индивидуальные способы управления. Например, для категории АХ можно рассчитать оптимальный размер закупок и применить технологию «точно в срок». А для категории AZ при нерегулярном потреблении точный расчет невозможен, значит следует формировать резервный запас.

+ маленькое дополнение:

Для анализа номенклатуры товарно-материальных ресурсов могут применяться ещё пара методов:

Анализ рентабельности – простой не трудоёмкий метод, основанный на определении показателей рентабельности при разных состояниях товарной номенклатуры и сравнении их между собой.

Матрица совместных покупок – метод анализа ассортимента, выявляющий связи между продуктами, образующиеся в результате их взаимного дополнения для удовлетворения потребности или устойчивого поведения покупателей, приобретающие эти товары одновременно.

51. Понятие логистического риска и его основные элементы и черты.

При логистическом обслуживании товары испытывают множество воздействий в результате производственно-технологических операций, а общее число операций в логистике увеличивается многократно – увеличиваются число и размер рисков, разнообразных по своей природе, но по месту возникновения и характеру классифицируемых как логистические.

Логистический риск – возможная опасность потерь, связанная с вероятностью, угрозой потери предприятием части своих ресурсов, прибыли, недополучением доходов или появлением доп. расходов, возникающая в процессе перемещения материальных, финансовых и информационных компонентов системы.

Риск в логистической деятельности – вероятность возникновения убытков в связи с неудачным управлением материальными и сопутствующими им информационными, финансовыми, сервисными потоками в логистической системе. (В.В.Борисова)

Риски в логистике можно разделить на группы: (это вроде элементы, по Сергееву)

Коммерческий риск – срывы поставок, неготовность груза в срок, нарушение сроков, невыполнение финансовых обязательств сторон в лог. системе

Риск утраты имущества из-за стихийных бедствий, неблагоприятных условий транспортировки;

Риск утраты имущества по причине забастовок, массовых волнений, военных действий;

Риски, обусловленные нарушениями техники безопасности, пожарной безопасности;

Риски хищений;

Риски экологические (происшествия с товаром, несоответствие его свойств упаковки, которое может нанести ущерб окружающей среде);

Технический риск – отказ и поломка транспортных средств, и, как следствие, возможные задержки доставки груза и повышения вероятности иных рисков;

Риски, причиной которых является низкая квалификация контрагентов в логистической системе: халатность, утрата документов, их задержка и т.п.;

Риск гражданской ответственности от нанесения ущерба третьими лицами.

Ещё выделяют:

Риски реализации:

Отказ в регистрации товара;

Упущенная выгода – снижение объемов спроса или потребности в товаре, вытеснение его конкурентами;

Снижение доходности – повышение закупочной цены или снижение объема закупок, увеличение расходов;

Прямые финансовые потери – потери товара, его качества, повышение издержек обращения, штрафы, непредвиденные пошлины и отчисления.

Риски таможенного оформления:

Несвоевременная сертификация товара;

Неправильный расчет таможенных пошлин, акцизов, НДС и т.п.;

Нарушение требований документооборота;

Неудовлетворительное информационное обеспечение сделки и связанное с ним нарушение законодательства.

Основные причины возникновения риска – 3 фактора внешней среды:

Неопределенность – сумма обстоятельств, которые можно предвидеть заранее, но нельзя определить, насколько существенно они повлияют на результирующие показатели логистической деятельности;

Случайность – обстоятельства, которые могут возникнуть независимо от общей ситуации и в большинстве случаев возникают под воздействием факторов внеш среды;

Противодействие – намеренное сопротивление участников логистического процесса его выполнению и обстоятельствам.

Основные черты не нашла.

52. Риски, возникающие в результате взаимодействия контрагентов в цепи поставок.

Логистический риск – возможная опасность потерь, связанная с вероятностью, угрозой потери предприятием части своих ресурсов, прибыли, недополучением доходов или появлением доп. расходов, возникающая в процессе перемещения материальных, финансовых и информационных компонентов системы.

Виды рисков в ЦП:

I. Поставщики, производители – коммерческие предприятия, покупатели

1.1. Риск невыполнения договорных обязательств обладателем товара

Отказ партнёра от дальнейшей деятельности;

Требование партнёра об изм. предварит. условий по срокам, объемам, ассортименту, комплектности поставки, формам и способам транспортировки товара, ценам;

Недееспособность или неплатежеспособность партнёров.

1.2. Риск противоправного действия со стороны обладателя товара

Контрагент получил предоплату – забрал/потратил деньги – через суд объявил себя банкротом – не выполнил свою часть договора – убытки.

Контрагент = чье-то фиктивное предприятие, скрывается – его не найти – убытки.

II. Покупатели товаров – коммерческая фирма.

2.1. Риск нереализации товаров – отказ покупателя от приобретения товаров: надо заранее знать и планировать, какой, у кого и для кого надо закупать товар

2.2. Риск неполуч. оплаты за реализованную продукцию: предоплата, неустойки, суд

2.3. Риск ответственности за нанесение ущерба покупателю

Согласно закону о защите прав потребителей покупатель имеет право потребовать:

Устранения недостатков или возмещения расходов по самостоятельному устранению;

Соразмерного уменьшения покупной цены;

Замены на другой товар аналогичной марки или на аналогичный товар другой марки, с пересчетом покупной цены;

Расторжения договора и возмещения убытков (только если были существенные нарушения относительно гос. стандартов или отклонения качества или прочих параметров относительно прописанных в договоре условий);

Возмещения морального вреда.

III. Обладатели информации. Потребители информации.

На рынке всегда присутствует асимметрия информации.

3.1. Риск неоправданных затрат на получение информации

3.2. Риск неоправданных затрат на распространение информации (реклама)

IV. Обладатели материальных ценностей – коммерческая фирма

Коммерческая фирма вынуждена прибегать к заимствованию, которые могут быть в денежной форме, в натуральной форме, в вещественной форме. Чаще всего получают кредит на условиях возвратности. Следующие виды рисков:

4.1. Риск нарушения обязательств по своеврем. возврату кредита и уплаты %;

4.2. Риск установления кредитором кредитных санкций.

Возникает, когда:

кредит используется на цели, не записанные в договоре;

фирма предоставила недостоверные данные, гарантии;

неплатежеспособность фирмы.

Кредитные санкции:

Установление штрафов;

Установление срока возврата кредита;

Приостановление кредитования;

Сокращения объема кредитования;

Досрочное взыскание ссудных задолженностей.

V. Конкуренты и коммерческая фирма

5.1. Риск, обусловленный успешными действиями конкурентов в данном сегменте.

5.2. Риск недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция представляет собой применение методов и приемов, связанных с нарушением принятых на рынке норм и правил конкурентной борьбы.Основные формы недобросовестной конкуренции указаны в законе «О конкуренции .....» и в законе «О рекламе».

VI. Банк и коммерческая фирма. Следующие виды рисков:

6.1. Риск неправомерного действия со стороны банка.

6.2. Риск возникновения ситуации – средства со счета списаны, но не перечислены. Возможна по причине ошибок. В такой ситуации обычно идет долгий процесс поиска этих денежных средств. Если денежные средства не будут найдены, то предприятие имеет право обратиться с иском в суд с взысканием данной суммы со счета банка.

6.3. Риск банкротства банка.

VII. Местная администрация – коммерческая фирма

Риск противодействия со стороны местных органов власти. Наиболее часто коммерческой фирме приходится сталкиваться с коррупцией, вымогательством и бюрократизмом.

VIII.Налоговая инспекция и коммерческая фирма

Риск наложения различных финансовых санкций за нарушение налогового законодательства. Например, налоговая инспекция при проверке выявила ошибки, в результате ошибок в бюджет не были уплачены или не полностью уплачены суммы налогов, поэтому налоговая инспекция применяет санкции в виде взыскания всей суммы сокрытого или заниженного дохода, штраф, и т.д.

53. Способы снижения внутренних и внешних рисков.

По характеру учета (по сфере возникновения) риски делятся на: |

||||||

Внутренние риски – обусловлены деятельностью самого предприятия. Факторы:

|

Внешние риски – обусловлены изменением внешней среды предприятия. Факторы:

|

|||||

Примеры: |

||||||

см. список ниже |

|

|||||

Способы снижения: |

||||||

|

|

|||||

|

||||||

Список внутренних (управляемых) рисков: |

||||||

|

Производства:

|

Снабжения:

|

Сбыта:

|

Финансовые:

|

||

54. Этапы процесса управления лог. Рисками в цепи поставок

Первые два этапа представляют собой соответственно качественный (описание всех предполагаемых рисков проекта) и количественный (непосредственные расчѐты изменений эффективности проекта в связи с рисками) анализ.

1. Выявление и идентификация предполагаемых рисков;

Для определения объекта управления необходимо выявить все возможные риски данного логистического проекта. Проводится качественный анализ (описание всех предполагаемых рисков проекта) Их можно сразу разделить на 3 группы:

проявляются в течение продолжительного периода времени, и у компании есть время приспособиться – например, вступление в силу налогового кодекса;

происходят мгновенно, но ущерб распределяется во времени – отзыв товара или продукции ввиду обнаруженного дефекта;

проявляются мгновенно, основной ущерб наносится в течение минимально короткого промежутка времени – взрыв, пожар на предприятии.

2. Анализ и оценка риска;

Проводится количественный (непосредственные расчѐты изменений эффективности проекта в связи с рисками) анализ, на основе количественных методов анализа и оценки рисков. Эти методы:

статистические методы (PERT),

методы статистических испытаний (метод Монте-Карло и др.),

анализ целесообразности затрат,

метод экспертных оценок,

аналитические методы (анализ чувствительности модели, анализ величины относительности рисков, метод аналогий

) и др.

Количественная оценка рисков необходима для принятия решения о целесообразности реализации проекта.

3. Выбор метода и мер (инструментов) управления риском;

Методы управления рисками могут быть разделены на две группы:

юридические (передача риска);

технико-экономические (сохранение риска).

Юридические методы основаны на передаче части выявленных рисков другому лицу на основании определѐнной нормы права. К юридическим относятся следующие методы:

передача риска по контракту другой организации в том случае, если величина возможного риска неприемлема для предприятия;

установление залога (предметом залога может быть, за некоторыми исключениями, любое имущество и имущественные права);

установление неустойки на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом обязательства;

поручительство и банковская гарантия;

страхование.

Технико-экономические методы:

установка специальных технических устройств;

самострахование – признание возможного ущерба в случае недоступности других способов его минимизации или в случае малой вероятности риска (убытки покрываются из резервного страхового фонда предприятия);

объединение риска – распределение его между несколькими участниками так, чтобы вероятность убытков для каждого из них была несущественной;

получение исчерпывающей информации о платѐжеспособности партнѐров, совершаемых ими операциях и об условиях осуществления проекта.

4. Предотвращение и контролирование риска (разработка и реализация мер снижения рисков)

Деятельность по предотвращению и контролированию рисков включает в себя:

мониторинг рисков;

прогнозирование рисков;

информирование руководства о грозящих опасностях и выработка рекомендаций в связи с этим;

специальные организационно-технические мероприятия в рамках программ предотвращения и контролирования рисков (обучение персонала, внедрение систем электронного контроля оборудования и др.).

5. Финансирование риска.

Финансирование риска осуществляется в случае нецелесообразности превентивных мероприятий из-за высоких затрат на них и фактически подразумевает применение страхования и самострахования.

Финансирование риска во многих случаях не исключает, а предполагает одновременное использование метода предотвращения и контролирования рисков. В договорах страхования по многим видам рисков содержатся статьи, предусматривающие осуществление страхователем необходимых превентивных мер (противопожарных, по технике безопасности, по хранению имущества, по ремонту оборудования и т. д.).

6. Оценка результатов

Итог деятельности в области риск-менеджмента в рамках данного мероприятия; проводится на базе широкого массива собранной информации и имеет целью корректировки методик анализа риска, оценку эффективности использования отдельных инструментов риск-менеджмента, эффективности затрат на управление рисками в целом. Рекомендации и выводы, полученные в ходе оценки результатов, используются при реализации последующих решений в коммерческой деятельности.

Самое главное в любом анализе – принятие управленческого решения по результатам.

В основе управления рисками проекта лежит так называемая концепция приемлемого риска, которая подразумевает невозможность полного устранения потенциальных причин, которые могут привести к нежелательному развитию событий и в результате – к отклонению от выбранной цели. Она же: принцип ALARA (As Low As Reasonable Achievable). «Если нельзя выбрать абсолютно безопасный проект, то необходимо стремиться к достижению такого уровня безопасности, который можно счесть для него приемлемым».

Управление рисками осуществляется на всех фазах жизненного цикла проекта с помощью мониторинга, контроля и необходимых корректирующих воздействий. Оценка результатов управления рисками проводится с целью применения полученных выводов для последующих решений в области риск-менеджмента проекта.

55. Методы гос. Регулирования внешнеторговой деятельности в рф и тс.

2 Метода регулирования:

тарифное регулирование – с помощью установления или снижения величины там. пошлин. Пошлину можно менять раз в пол года.

нетарифное регулирование – это комплекс мер экономических, технических и административных характеров, организующих свободную торговлю между государствами.

Таможенно-тарифное регулирование

Таможенный тариф – свод ставок там. пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на единую таможенную территорию из третьих стран, систематизированных в соответствии с единой товарной номенклатурой ВЭД.

Очень тяжело найти в товарной номенклатуре нужный нам продукт.

Когда заполняется таможенная декларация, есть графа, где словами написано, что мы везем, но также есть графа, которая содержит код товара. Этот код имеет очень важное значение, т.к. именно по нему определяется ставка пошлины, которая берется из таможенного тарифа, а этот тариф зависит от товарной номенклатуры.

Действует единый таможенный тариф таможенного союза. Это свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на единую таможенную территорию из третьих стран, систематизированный в соответствии с единой ТН ВЭД (товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности).

ТН ВЭД содержит 21 раздел и 97 групп, объединенных тематически.

В зависимости от направления движения товара устанавливаются экспортные и импортные там. тарифы.

Нетарифное регулирование

Нетарифные методы внешнеэкономического регулирования представляют собой комплекс мер экономического, административного и технического характера, ограничивающих свободную торговлю между государствами.

Меры экономического характера:

Антидемпинговые меры (запрет ввоза в страну некачественных дешевых товаров);

Некоторые виды налогообложения (НДС с импортёра, налог с продаж, акцизные сборы)

-Меры валютного и финансового характера (налог при операциях с иностранной валютой, система предварительной оплаты пошлин

Меры технического характера:

-Национальные стандарты;

-Системы сертификации продукции;

-Требования санитарно-ветеринарных и здравоохранительных органов;

-Требования экологического характера;

-Требования к упаковке и маркировке товаров;

Меры административного характера:

-Запрещение импорта;

-Количественные ограничения (квотирование);

-Лицензирование и т.д.

Квотирование – метод нетариф. регулирования экспортно-импортных потоков, реализуется в сфере внеш. торговли путем установления на опред. периодах количественных ограничений объема вывоза или ввоза товара в натур. или стоимостн. выражении. Внешнеторговая квота – колич. ограничение продукции опред. вида, которая может быть ввезена или вывезена из страны.

Квоты:

Импортные:

-Глобальные – устанавливают объем импорта в стоимостных или натуральных показателях на определенный период без распределения его между странами-поставщиками;

-Тарифные – в пределах стоимости или количества этих обл…….. импортируемые товары облагаются обычными пошлинами, а если превышение установленных ограничений – к товарам применяются повышенные ставки;

-Сезонные – ограничение размеров импорта, преимущественно с/х товаров на определенное время года – на период увеличения объёмов пр-ва этого товара внутри страны.

Экспортные:

-Распределяемые в административном порядке – для продажи на аукционе, нереализованные квоты регионов и предприятий;

-Квоты для аукционной продажи – для продажи на аукционе нереализованные квоты регионов и предприятий.

Лицензирование – система гос. контроля над эксп. и импортн. операциями, осуществляемого путем строгого учета опред. товарн. потоков, а в случае необходимости – их временного ограничения.

Лицензия – разрешение, выданное гос-вом на совершение той или иной внешнеторг. операции с опред. товарами в теч. опред. периода времени.

Лицензии:

- разовые (индивидуальные, неавтоматические), на одну торговую операцию с конкретн. видами товара сроком до 1 года с указанием кол-ва, стоимости, страны происхождения, получателя лицензии. Именные не передаются др. лицам.

- генеральные (автоматич.), на экспорт или импорт конкретной группы товаров без количеств. и стоимостных ограничений в течении 1 года.

56. Содержание и особенности применения нетарифных методов внешнеторгового регулирования

Нетарифные методы внешнеэкономического регулирования представляют собой комплекс мер экономического, административного и технического характера, ограничивающих свободную торговлю между государствами.

Меры экономического характера:

Антидемпинговые меры (запрет ввоза в страну некачественных дешевых товаров);

Некоторые виды налогообложения (НДС с импортёра, налог с продаж, акцизные сборы)

-Меры валютного и финансового характера (налог при операциях с иностранной валютой, система предварительной оплаты пошлин

Меры технического характера:

-Национальные стандарты;

-Системы сертификации продукции;

-Требования санитарно-ветеринарных и здравоохранительных органов;

-Требования экологического характера;

-Требования к упаковке и маркировке товаров;

Меры административного характера:

-Запрещение импорта;

-Количественные ограничения (квотирование);

-Лицензирование и т.д.

Квотирование – это метод нетарифного регулирования экспортно-импортных потоков, реализуется в сфере внешней торговли путем установления на определенный период количественных ограничений объёма вывоза или ввоза товара в натуральном или стоимостном выражении.

Внешнеторговая квота – количественное ограничение продукции определенного вида, которая может быть ввезена или вывезена из страны.

Квоты:

Импортные:

-Глобальные – устанавливают объем импорта в стоимостных или натуральных показателях на определенный период без распределения его между странами-поставщиками;

-Тарифные – в пределах стоимости или количества этих обл…….. импортируемые товары облагаются обычными пошлинами, а если превышение установленных ограничений – к товарам применяются повышенные ставки;

-Сезонные – ограничение размеров импорта, преимущественно с/х товаров на определенное время года – на период увеличения объёмов пр-ва этого товара внутри страны.

Экспортные:

-Распределяемые в административном порядке – для продажи на аукционе, нереализованные квоты регионов и предприятий;

-Квоты для аукционной продажи – для продажи на аукционе нереализованные квоты регионов и предприятий.

Лицензирование – система гос. контроля над эксп. и импортн. операциями, осуществляемого путем строгого учета опред. товарн. потоков, а в случае необходимости – их временного ограничения.

Лицензия – разрешение, выданное гос-вом на совершение той или иной внешнеторг. операции с опред. товарами в теч. опред. периода времени.

Лицензии:

- разовые (индивидуальные, неавтоматические), на одну торговую операцию с конкретн. видами товара сроком до 1 года с указанием кол-ва, стоимости, страны происхождения, получателя лицензии. Именные не передаются др. лицам.

- генеральные (автоматич.), на экспорт или импорт конкретной группы товаров без количеств. и стоимостных ограничений в течении 1 года.

Лицензирование – система государственного контроля над экспортными и импортными

57. Таможенные процедуры: виды и порядок их применения.

4 ст. ТК ТС: Таможенная процедура – это совокупность норм, определяющих для таможенных целей требования и условия пользования и/или распоряжения товарами на таможенной территории таможенного союза или за её пределами.

В таможенной декларации необходимо сразу определить, какая таможенная процедура нам нужна. ст. 202 таможенного кодекса – виды таможенных процедур.

Виды таможенных процедур:

выпуск для внутреннего потребления;

экспорт;

таможенный транзит;

таможенный склад;

переработка на таможенной территории;

переработка вне таможенной территории;

переработка для внутреннего потребления;

временный ввоз (допуск);

временный вывоз;

реимпорт;

реэкспорт;

беспошлинная торговля;

уничтожение;

отказ в пользу государства;

свободная таможенная зона;

свободный склад;

17) специальная таможенная процедура (определяющая для таможенных целей требования и условия пользования и/или распоряжения отдельными категориями товаров на таможенной территории таможенного союза или за ее пределами)

1 = импорт, товары после 1 исп. на тер. ТС без ограничений.

3 = товар провозится через таможенную границу таможенного союза и никаким образом не используется на территории таможенного союза, т.е. всегда находится под таможенным контролем

1-3 – основные таможенные процедуры. Они наиболее распространены, наиболее часто используются.

4-9 – экономические таможенные процедуры.

10-11, 13-14 – завершающие таможенные процедуры. Им предшествовало заявление какой-либо другой процедуры. (Пример: временный ввоз, потом реэкспорт)

13 – уничтожаем сами, за свой счет, чтобы никому не досталось.

14 – государство само за всё заплатит. Зато уничтожать можно и контрафакт, и неликвид. Это не всегда уничтожение.

Остальные (12, 15-17) – специфические таможенные процедуры.

Порядок исп-я там процедур 14-15 устанавливается международными договорами гос-в – членов ТС, а спец там пр-ра уст зак-вом ТС в отношении категорий товаров, определенных решением комиссии ТС.

Днем помещения товаров под таможенную процедуру считается день выпуска товара таможенным органом в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Обязанность подтверждения соблюдения условий помещения товаров под таможенную процедуру возлагается на декларанта.

Разница между свободным складом и таможенным:

Свободный |

Таможенный |

Код товара может меняться, могут производиться многие операции, вплоть до переработки товаров (они в результате теряют ряд индивид. характеристик) |

Код товара не меняется, не производятся операции, отличные от переупаковки, маркировки, сортировки, операций по повышению качества хранимого товара и прочих |

Срок хранения не ограничен |

Ограничен сроком годности, но max 3 года |

Завершение этих процедур: реимпорт или выпуск для внутреннего потребления при ввозе на тер. ТС. Реэкспорт или экспорт – при вывозе с территории РФ