- •Раздел I. Общая физиология.

- •Раздел II. Частная физиология.

- •Раздел III. Методы исследования физиологических

- •7. Потенциал действия и его фазы. Изменение проницаемости калиевых, натриевых и кальциевых каналов в процессе формирования потенциала действия.

- •4) Трансформация возбуждений.

- •1.Восприятие, запечатление и запоминание.

- •20.1. Характеристика и классификация адаптивных механизмов

- •Раздел II. Частная физиология.

- •1. Импульсы от рефлексогенных зон:

- •№46 Полостное и пристеночное пищеварение в тонкой кишке

- •№47 Пищеварение в толстом кишечнике.

- •Моторная функция толстого кишечника. Дефекация.

- •Дополнительно: Поджелудочная железа

- •№71 Ствол мозга

- •№72 Средний мозг

- •№89 Вестибулярная система

- •Дополнительно: Обонятельная система

- •Дополнительно: Вкусовая система

- •№95 Висцеральная система

- •2)Информационная функция

- •3)Функция установление порога болевой чувствительности

- •Раздел III. Методы исследования физиологических функций. №1??? Методы изучения возбудимых клеток

- •Дополнительно: Гематокрит. Норма и отклонения

- •Гематокрит выше нормы

- •Гематокрит ниже нормы

- •Время свертывания крови Метод Моравица

- •Глава 4 анализ электрокардиограммы

- •Электрокардиограмма

- •Изменение тонов сердца

- •II тон усилен вследствие:

- •№23 Время кругооборота крови

- •№27??? Определение жизненной ёмкости легких (тест жел)

- •№30 Методика изучения слюноотделения у животных и человека

- •Методы изучения пищеварительных функций. Экспериментальные методы

1.Восприятие, запечатление и запоминание.

Восприятие- формируется за счет мгновенной/сенсорной, иконической/ памяти.

Запечатление- в значительной степени зависит от функционального состояния структур мозга, доминирующей мотивации и т.д. На ранних этапах/младенческий возраст/ большую роль играет пассивное запечатление-«импринтинг»

Запоминание- это процесс направленный на сохранение полученной информации. В основе запоминания лежат ассоциативные процессы различных структур головного мозга: коры больших полушарий, лимбической системы и ретикулярной формации. Таким образом, получается, что запоминание есть связывание чего-либо нового с тем, что уже имеется, т.е. способность образовывать ассоциации.

ВИДЫ АССОЦИАЦИЙ:

1.Простые:а)простые ассоциации по смежности; б)простые ассоциации по сходству; в)простые ассоциации по контрасту. 2.Сложные:а)ассоциации по смыслу.

ПРОСТЫЕ АССОЦИАЦИИ ПО СМЕЖНОСТИ – связывают между собой два предмета во времени, либо в пространстве (пример с комнатой: приходишь – забываешь, возвращаешься – вспоминаешь).

ПРОСТЫЕ АССОЦИАЦИИ ПО СХОДСТВУ – связывают между собой два предмета или явления, имеющего общие черты.

ПРОСТЫЕ АССОЦИАЦИИ ПО КОНТРАСТУ – связывают между собой два явления противоположных по своим свойствам.

ЗАПОМИНАНИЕ бывает:

НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ЗАПОМИНАНИЕ – это ненамеренное запоминание, имеет особо важное значение в начальный период развития человека.

ПРОИЗВОЛЬНОЕ ЗАПОМИНАНИЕ – стимулируется определенными волевыми усилиями. По характеру ассоциаций произвольное запоминание делится:

1. Механическое – в основе лежат простые ассоциации, возможно при многократном повторении материала. Этот вид запоминания присутствует там, где нет желания что-то запомнить или человек просто не может запомнить этот материал, потому что не может его понять. Это запоминание непрочное и плохо воспроизводится.

2. Смысловое, его этапы:

а) понимание смысла запоминаемого; б) анализ материала; в) обобщение; г) запоминание этого обобщения.

В основе запоминания лежит кратковременная память и процесс консолидации памяти, то есть переход информации из кратковременной памяти в долговременную. Некоторые исследователи выделяют промежуточную память.

В основе кратковременной памяти лежит циркуляция возбуждения в замкнутых цепях нейронов/реверберация/. ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ – процесс задержки или удерживания информации. Информация лучше удерживается, если она запоминается при помощи смыслового запоминания и еще когда информация окрашена была какими-то эмоциями. Сохранению информации также способствуют мотивации. Хранение информации осуществляется за счет долговременной информации.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ - это не в коем случае не есть механическое повторение заученного. Это есть активный творческий процесс. Очень часто человек не помнит потому, что не может воспроизвести.

ЗАБЫВАНИЕ – это есть угнетение ассоциаций. Наиболее четко выражено забывание непосредственно после заучивания, это объясняется законом индукции, т.е. развиваются процессы торможения.

МЕХАНИЗМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ:

Если эта циркуляция продлится более 1 минуты, то происходит процесс трансформации в долговременную память. Долговременная память зависит от:

1. Возраста (у старых и очень молодых особей консолидация идет медленнее)

2. От генетических характеристик (линия мышей – Ц-56 – консолидация за 15 мин – т.е. очень умные мыши; крысы Брок Борн – дураки (нет вазопрессина), 16-е поколение от союза крыс-дураков – полное отсутствие памяти.

3. От функционального состояния мозга: если после формирования реакции избегания темного дать снотворное, то консолидация произойдет через неск. часов .

4. От эмоций - если информация несет яркую эмоциональную окраску – запоминание легче.

5. От интенсивности обучения: чем больше интенсивность, тем быстрее запоминание,

Химические вещества участвующие в механизмах памяти:

3 группы веществ:

1. Информационные молекулы (РНК-ДНК)

2. Классические нейромедиаторы (норадреналин, ацетилхолин, серотонин)

3. Нейропептиды.

1. Нуклеиновые кислоты (РНК и ДНК). Блокада синтеза нуклеиновых кислот – животные стали плохо обучаться – плохая память. Введение очищенного экстракт мозга обученных крыс в мозг необученных (то же и с РНК), высокая готовность к обучению.

2. Нейромедиаторы: а) Ацетилхолин – под влиянием обучения вырастает активность холинорецепторов; Блокада холинорецепторов приводит к ретроградной. амнезии, т.е. стирается кратковременная память; б)Катехоламины– при запоминании выделяется норадреналин, который повышает чувствительность клеточных мембран к другим воздействиям (Если заблокировать синтез катехоламинов , то опыты Олдза не получится ( с раздражением центра удовольствия в гипоталамусе); в) Серотонин –ускоряет обучение

3.Нейропептиды –а) АКТГ, вазопрессин., окситоцин, и др. – стимулируют запоминание. б) эндогенные опиатные пептиды – ускоряют процессы консолидации.

Теории памяти

Морфологические теории

А) Рост дендритов и увеличение числа шипиков на дендритном дереве нейронов мозга, увеличение числа коллатералей аксонов нейронов./формы кодирования информации/.

Б)Образование новых синапсов./формы кодирования информации/.

Молекулярные теории

А/Нервные импульсы через системы посредников вызывает изменение в системе РНК, что приводит к синтезу в клетке специфических белков-«молекул памяти».

Б/Под влияниям нервных импульсов через систему посредников синтезируются специальные белки, которые встраиваются в мембрану в месте нахождения неэффективного синапса и это его превращает в эффективный синапс. /Современное толкование теории синапсов/.

Голографическая теория Информацию хранит весь мозг и каждая его часть

Еще дополнительно: Память — одно из основных свойств ЦНС, выражающееся в способности на короткое или длительное время сохранять информацию (отпечатки, следы) о событиях внешнего мира и реакциях организма. Память как единый процесс складывается из трех взаимосвязанных этапов: запоминания, хранение опыта и воспроизведение опыта.

Виды памяти. Различают память наследуемую (генетическую) и ненаследуемую (индивидуальную). Кроме того, выделяют и такие виды памяти, как образная (которая воспроизводит образ жизненно важного объекта, эмоциональную (когда аналогичная ситуация вызывает эмоции, характерные для происходивших ранее в этой ситуации событий), словесно-логическую (она обусловлена развитием речи и свойственна только человеку). По времени сохранения информации различают: непосредственный отпечаток сенсорной информации (сенсорная память), кратковременную и долговременную память.

Непосредственный отпечаток обеспечивает удержание следов в сенсорной памяти не более 500 мс. Сенсорная память человека не зависит от его воли и не может быть подвергнута сознательному контролю. Этот вид памяти зависит от функционального состояния организма и обладает индивидуальными особенностями. Время сохранения образа внешнего мира неодинаково для различных органов чувств. Наиболее длительно сохраняются зрительные образы. Непосредственный отпечаток сенсорной информации не воспроизводим. Он является начальным этапом переработки поступивших сигналов. Количество информации, содержащейся в образе, “отпечатке”, избыточно. В дальнейшем высший аппарат анализа информации определяет, вычленяет и интегрирует лишь существенную ее часть.

Кратковременная память формируется на базе непосредственного отпечатка сенсорной информации. Обеспечивает удержание ограниченной части поступающих сигналов из внешней среды, позволяет воспроизводить какую-то часть предъявляемого материала и тем самым некоторое время использовать определенное количество информации.

Долговременная память обеспечивает сохранение информации неограниченное время. В системе долговременной памяти, объем которой практически не ограничен, сохраняется огромное количество информации без ее искажения. Информация при необходимости может легко воспроизводиться.

Процессы памяти. Процесс запечатления в ЦНС поступающей информации может быть двух видов: произвольным и непроизвольным. Произвольное запечатление оказывается более эффективным. Избыток зафиксированной информации не способствует успешной переработке и ее дальнейшему использованию. Для каждого индивида существует оптимальный объем информации, который может быть успешно переработан и освоен. Стимулы, имеющие большое биологическое и социальное значение, фиксируются .значительно эффективнее независимо от их физической силы.

Сохранение следов является центральным звеном в системе памяти. В процессе накопления и хранения приобретенной информации в ЦНС происходит ее сложная переработка. Неоднократное повторение идентичных или подобных воздействий запечатлевается в памяти не по принципу простого наложения и закрепления, а путем упорядочения и обогащения.

Воспроизведение заключается в извлечении (считывания) информации из систем или блоков памяти. Воспроизведение, как и запоминание, может быть произвольным и непроизвольным. Непроизвольное воспроизведение происходит непреднамеренно и может иметь навязчивый характер. Произвольное воспроизведение, заключающееся в воспроизведении из долговременной памяти ранее приобретенной информации, имеет избирательный характер и представляет собой активный процесс, требующий включения внимания, а иногда и значительных умственных усилий.

Под забыванием понимают невозможность воспроизведения, неиспользование и неприменение в практической деятельности приобретенной информации, которая, тем не менее, при определенных обстоятельствах может воспроизводиться.

Физиологические механизмы кратковременной памяти. Существуют несколько теорий, рассматривающих физиологические механизмы кратковременной памяти. На основании морфологических данных, свидетельствующих о существовании замкнутых цепей нейронов была предложена теория реверберации импульсов по замкнутой системе нейронов. Согласно этой теории, субстратом, хранящим поступающую информацию, является так называемая нейронная ловушка, образующаяся из цепи нейронов, что обеспечивает длительную циркуляцию возбуждения по таким кольцевым связям. Если импульсация, подобная той, которая сформировала реверберационную цепочку, будет повторно поступать к тому же нейрону, то возникает закрепление следов этих процессов в памяти. Отсутствие повторной импульсации или приход тормозного импульса к одному из нейронов цепочки реверберации, приводит к прекращению реверберации, забыванию.

Электротоническая теория памяти основана на том, что кратковременная память может быть объяснена специфическими явлениями, развивающимися при прохождении нервных импульсов через синапсы и развитии в них электротонических потенциалов, которые регистрируются в течение нескольких минут и даже часов и способны облегчить прохождение импульсов через строго определенные синапсы. Сильное раздражение нейронов любого уровня ЦНС часто приводит к явлению посттетанической потенциации, которая выражается в нарастании возбудимости этого нейрона и развитии длительной импульсной активности после прекращения раздражения.

Физиологические механизмы долговременной памяти. Этот вид памяти не может базироваться только на циркуляции импульсов или изменениях электрофизиологических характеристик отдельных нейронов. При различных воздействиях на организм (гипоксия, наркоз, охлаждение, сон) могут разрушаться кольцевые реверберационные связи и снижаться возбудимость нейронов. При этом огромное количество информации сохраняется в долговременной памяти в неизменном виде.

Согласно анатомической теории запоминание и хранение информации осуществляется за счет образования новых терминальных волокон, изменения их формы, размеров, развития шипикового аппарата на дендритах нейронов, устанавливающих связи с другими нейронами.

Глиальная теория основывается на изменениях глиальных клеток, которые окружают нейроны. Глиальные клетки могут синтезировать особые вещества, облегчающие синаптическую передачу или повышающие возбудимость соответствующих нейронов.

Биохимическая теория развивает представление об активировании ферментативных процессов при образовании медиаторов или перестройке мембраны нейронов. Было обнаружено, что при активации нейрональных процессов в них происходит интенсификация белкового обмена. Исследованиями показано, что в хранении и воспроизведении следов информации необходимы специфические белки. Кроме того показано, что торможение синтеза белка приводит к нарушению или прекращению консолидации следов в долговременной памяти. Уже можно с уверенностью сказать, что в механизмах долговременной памяти перестройка структур молекул ДНК и РНК в нейронах головного мозга играет первостепенную роль.

№43 Основные положения современного учения о типах высшей нервной деятельности

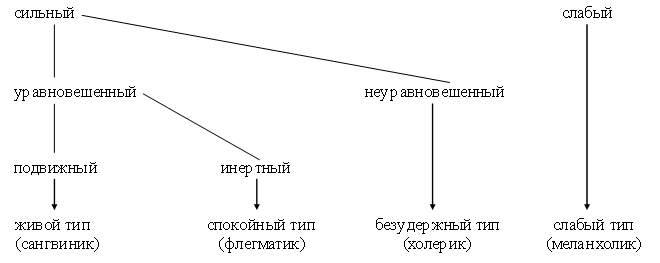

Теоретическое и экспериментальное обоснование ведущей роли центральной нервной системы (ЦНС) в динамических особенностях поведения впервые дал И.П.Павлов, выделивший три основных свойства нервной системы: силу, уравновешенность и подвижность процессов возбуждения и торможения. Из ряда возможных сочетаний он выделил четыре типа высшей нервной деятельности:

1. Сильный, уравновешенный, подвижный (живой) тип с сильно выраженными процессами возбуждения и торможения, их уравновешенностью и способностью к лёгкой замене одного другим.

2. Сильный, уравновешенный, инертный (спокойный) тип отличается также сильными уравновешенными процессами возбуждения и торможения, но они мало подвижны, и получить адекватную реакцию при смене положительного сигнала раздражения на отрицательный (и наоборот) удаётся ему с большим трудом.

3. Сильный неуравновешенный тип – с сильными процессами возбуждения, преобладающими над торможением. Отрицательные рефлексы вырабатываются с трудом, агрессивен.

4. Слабый тип отличается слабыми процессами возбуждения и легко возникающими тормозными реакциями, труслив, характерны пассивно-оборонительные реакции.

Проявление этих типов в поведении Павлов поставил в прямую зависимость с античной классификацией Гиппократа:

Рис. 1. Схема типов ВНД по И.В.Павлову.

При оценке этой типологии надо иметь в виду, что она была построена применительно к ВНД животных и непосредственно к человеку неприложима без существенных оговорок.

Б.М.Теплов и В.Д.Небылицин предложили, помимо силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов, ввести ещё свойство динамичности.

Динамичность характеризует скорость формирования положительных и отрицательных временных связей. Каждым их этих четырёх свойств должно характеризоваться как возбуждение, так и торможение. Например, говоря о силе нервных процессов, следует подразделять это свойство на силу возбуждения и уравновешенность силы возбуждения и торможения. В этом случае можно будет более полно характеризовать типологические особенности человека.

Тип нервной системы врождённый и в целом его изменить нельзя. Однако И.П.Павлов экспериментально доказал возможность изменения отдельных его свойств. Так, оказалось возможным путём тренировки у безудержного типа (холерика), у которого сильный процесс возбуждения не уравновешен менее сильным процессом торможения, добиться силы тормозного процесса и привести его в определённое равновесие с процессом возбуждения. Павлов считал, что путём длительной тренировки можно укрепить нервную систему даже слабого типа, тем более, что, по мнению В.Д. Небылицина, слабый тип обладает высокой чувствительностью, благодаря которой он может приспосабливаться к условиям жизни.

И.П.Павлов предлагал выделять человеческие типы высшей нервной деятельности на основе степени развития первой и второй сигнальной системы. Он выделял:

1. Художественный тип, для которого характерно конкретное мышление, преобладание первой сигнальной системы, то есть чувственное восприятие действительности. К этому типу относятся люди с хорошо развитым чувственным восприятием, выраженными аффектами на всё происходящее. Они склонны к профессиям чувственно-эмоционального круга. Этот тип часто отмечается у актеров, художников, музыкантов. При невротическом срыве люди художественного типа склонны давать реакции истерического круга.

2. Мыслительный тип, когда хорошо выражено отвлечение от действительности, абстрактное мышление. К этому типу относятся личности с хорошо развитым абстрактным мышлением и отвлеченными понятиями. Они склонны к занятиям математикой, теоретическими науками. При невротическом срыве склонны к психастеническому типу реакции.

3. Средний тип, когда нет преобладания того или иного образа мышления. Павлов считал, что крайние типы встречаются редко, а большинство людей относятся к среднему типу, то есть эта классификация, тоже не отражает все разнообразие форм ВНД человека.

Многие ученые отмечают, что значение работ И.П.Павлова по проблеме темпераментов заключается прежде всего в выяснении роли свойств нервной системы как первичных и самых глубоких параметров психологической организации индивида.

№44 ЭМОЦИИ /чувства/ ( с лат. – потрясаю, волную) – реакции организма на воздействие внешних и внутренних раздражителей, имеющие ярко выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды чувствительности. ЭМОЦИИ – проявление подсознательной деятельности.

Эмоции выполняют две функции : сигнальную и регуляторную.

Сигнальная функция – эмоции сигнализируют о полезности или вредности данного воздействия , об успешности или не успешности выполняемого действия.

Регуляторная функция эмоций- эмоции формируют активность направленную на усиление или прекращение действия раздражителей.

Эмоции /форма ответной реакции организма/ 1.сформировалась в процессе эволюции, как форма приспособления организма к экстремальным факторам. С помощью эмоций организм 2.экстренно мобилизуется. Состояние эмоционального напряжения 3.сопровождается резким усилением функций органов и систем органов, необходимых для лучшего (в данный момент) взаимодействия организма и внешней среды. При эмоциях 4.изменяется субъективное состояние человека. Более тонко работает интеллектуальная сфера, память, особенно четко воспринимаются воздействия окружающей среды. 5.Эмоциональная реакция /выраженность, форма/ зависит от индивидуальных/типологических особенностей человека.

Эмоциональная реакция проявляется либо в виде аффекта, который быстро развивается и исчезает, либо в виде настроения, которое может сохраняться длительно/часы, недели, месяцы/.

Эмоции делят на низшие и высшие.

Низшие эмоции делятся на: 1.гомеостатические, направленные на поддержание гомеостаза, 2.инстинктивные, связанные с реализацией инстинктов. Высшие эмоции связаны с реализацией социальных мотиваций.

Теории эмоций Теория эмоций В. Вундта — теория структуры эмоций. В. Вундт выделил три измерения эмоций: удовольствие — неудовольствие, успокоение — возбуждение, напряжение — разрядка.

Теория Джемса–Ланге разработана одновременно и независимым образом У. Джемсом и К.Г. Ланге. Это — объяснительная модель возникновения эмоций, которая представляет собой сосудо–двигательную теорию эмоций, в которой ведущую роль отводилась соматовегетативному компоненту. Та или иная эмоция представляет собой ощущения, вызываемые изменениями в произвольной сфере (внешние движения) и непроизвольной (сердечная, сосудистая, секреторная деятельность). Таким образом, периферические органические изменения трактовались не как следствие эмоционального процесса, а как их причина. Особенность подхода Ланге заключалась в том, что он делал акцент лишь на сосудистой системе. В ней эмоции трактовались как субъективные образования, возникающие в ответ на нервное возбуждение, обусловленное состоянием иннервации и шириной кровеносных сосудов висцеральных органов.

Биологическая теория эмоций разработана П.К. Анохиным. Это — теория эмоций, которая объясняет возникновения положительных (отрицательных) эмоций тем, что нервный субстрат эмоций активируется в тот момент, когда обнаруживается совпадение (рассогласование) акцептора действия, как афферентной модели ожидаемых результатов, с одной стороны, и сигнализации о реально достигнутом эффекте, с другой.

Потребностно–информационная теория предложена П.В. Симоновым (1964 г.). Здесь постулируется, что эмоция является отражением мозгом человека и животных какой–либо актуальной потребности (ее качества и величины) и вероятности ее удовлетворения, которую мозг оценивает на основе генетического и ранее приобретенного индивидуального опыта.

Теория активации эмоций происходит из более старой таламической теории. Сенсорные раздражители поступают от периферии к кортексу, оцениваются; там присоединяются чувственные оценки и заложенные в таламусе образцы поведения. После этого происходит переход к органу реализации. Оттуда идет обратное сообщение, которое снова проходит оценивание и очувствование. Эта теория способна объяснить наблюдаемое в клинике внезапное пробуждение аффекта.

Двухкомпонентная теория С. Шехтера постулирует, что переживание эмоций обусловлено сочетанием двух факторов. С одной стороны, должно быть физиологическое возбуждение, с другой, ситуация должна допускать осмысленную когнитивную интерпретацию этого возбуждения в терминах эмоций. Эта теория основывалась на экспериментах, в которых испытуемым делались инъекции возбуждающего препарата.

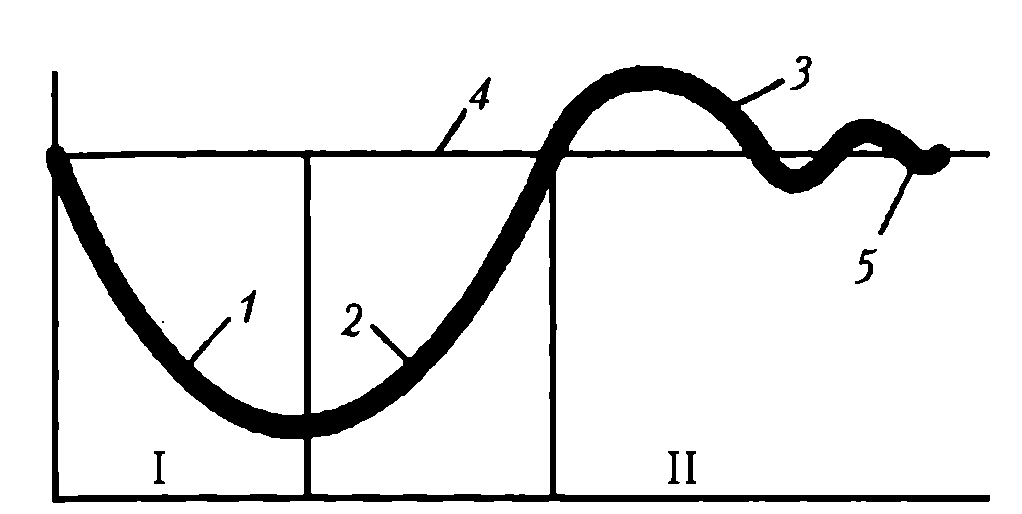

По Г.И. Косицкому: если имеется цель и дефицит средств для ее достижения, то возникает первая стадия – стадия напряжения. Для нее характерна мобилизация всех нервных процессов, вегетативные показатели обычно в норме или несколько повышены, происходит мобилизация энергетических ресурсов. Это приводит к ускорению оперативных действий мозга – практически это состояние, когда мы начинает какую-либо работу. Бывает так, что стадия напряжения не позволяет достичь цели и тогда возникает 2-я стадия – ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТЕНИЧЕСКИЕ ЭМОЦИИ. Это часто приводит к достижению цели. Не всегда 2-я стадия ведет к достижению цели – если 2 стадия затянулась по времени и не привела к достижению цели – то могут возникать различные заболевания – например, сердечно-сосудистые. Как правило 2-я стадия не проявляется в своих крайних проявлениях (ярость, гнев), а чаще проявляется в волнении, тревоге. Если разрыв между достижением цели и средствами велик, то тогда может возникнуть крайнее состояние. Отрицательные стенические эмоции могут сняться только с помощью физических движений (состояние аффекта).

Если вторая стадия не приводит к достижению цели, то она переходит в 3-ю стадию – АСТЕНИЧЕСКИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ (ужас, тоска, страх). Это состояние проявляется в том случае, когда поставленная цель требует для реализации средства, намного превышающие те, которые имеются. В этом случае наступает резкое снижение интеллектуальных и энергетических ресурсов (от страха опускаются руки, подкашиваются ноги – образные выражения, характеризующие данное состояние). Эта своеобразная защитная реакция побуждает организм отказаться от цели. Если организм не отказался от достижения цели, то развивается такое состояние, как НЕВРОЗ. (меланх. – депрессия; холер. – истерика)

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ

Г.И. Косицкий разделяет мнение П.К. Анохина о том, что положительные эмоции возникают при достижении цели, но Г.И. Косицкий считает, что положительные эмоции возникают не на конечном этапе при достижении цели, а на промежуточных этапах. По Г.И. Косицкому – положительные эмоции возникают в том случае, когда был дефицит средств для достижения цели. Положительные эмоции важны для сохранения высокой работоспособности и здоровья. Существует зависимость между степенью напряжения и степенью проявления положительных эмоций – чем труднее цель, сильнее потребность, тем выше степень состояния напряжения, тем сильнее положительная эмоция.

Выделяют ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ /они присущи только человеку/

1.Интерес- волнение- наиболее частая положительная эмоция, усиливающая мотивацию к познанию, обучению, к развитию навыков и умений, творческим стремлениям/поискам/.

2.Радость- формирует мотивацию созидания, творчества, постоянно желаемая эмоция.

3.Удивление – эмоция, концентрирующая внимание на определенном объекте., приводит к торможению текущей деятельности, мотивирует познавательные процессы.

4.Горе- страдание- эмоция, связанная с осознанием чувства одиночества, жалостью к себе, снижает энергетический и творческий потенциал человека.

5.Гнев- эмоция, связанная с глубокой неудовлетворенностью ситуацией, эмоция агрессии, вызывающая ошушение силы, уверенности в себе, чувство храбрости.

6.Отвращение- эмоция отторжения, не восприятия, нежелания/простонарное-противно/,возникает как правило в сочетании с гневом.

7.Презрение- эмоция, связанная с ощущением ничтожности кого-то/человека/ или чего-то/угрозы/, часто возникает совместно с гневом и отвращением. Гнев, отвращение, презрение-«враждебная триада».

8.Страх- эмоция, вызываемая факторами среды, сигнализирующими о реальной или мнимой/воображаемой/ опасности, мобилизует энергетический потенциал на преодоление кризисной ситуации, иногда страх «парализует».

9.Стыд- эмоция, формирующую мотивацию желания исчезнуть, спрятаться, не видеть произошедшего, ощущение никчемности, бездарности, способствует сохранению самоуважения.

10.Вина- эмоция, возникающая при нарушении морального , этического и религиозного характера, когда субъект осознает не только нарушение, но и личную ответственность за произошедшее.

Взаимодействуя фундаментальные эмоции формируют комплексы: 1.комплекс неполноценности, 2.комплекс вины, а также - другие комплексы- 3.тревожность, 4.депрессия, 5.враждебность, 6.влюбленность.

Структурное обеспечение эмоций. Эмоциогенные структуры мозга.

Важную роль в формировании эмоций играют

А) подкорковые структуры мозга/ Центральный нервный аппарат эмоций Представлен совокупностью мозговых образованиях, которые называются «висцеральным мозгом», к которому относят гипоталамус, передние ядра таламуса, перегородку, свод мозга, мамиллярные тела, миндалевидное ядро, венечную борозду, гиппокамп, грушевидную долю. Все эти образования входят в состав т.н. лимбической системы мозга1.лимбическая система, 2.ретикулярная формация моста и ствола мозга, 3.голубое пятно, 4.черная субстанция / и

Б) кора больших полушарий. Важную роль в формировании эмоций играет содержание БАВ в эмоциогенных структурах мозга :

1.дефицит серотонина- депрессия,

2.достаточное содержание- положительные эмоции,

3.повышение содержания эндорфинов и энкефалинов-«кайф», удовольствие,

4.повышенное содержание вещества Р- отрицательные эмоции,

5.повышение норадреналина- агрессия ,отрицательные стенические эмоции,

6.адреналина-трусливость, депрессия.

Гипотеза Боварда (1962) В мозгу высших животных и человека есть две функционально противоположные системы: 1) холинергическая – составляет физиологическую основу положительных эмоций; раздражение этих структур вызывает чувство удовольствия. 2) адренэргическая – включается при отрицательных эмоциях; стимуляция сопровождается беспокойством, тревогой и ужасом. Между этими системами существуют реципрокные отношения, которые регулируются миндалевидным ядром.

Дополнительно: Эмоции (от лат. emoveo, emovere — потрясать, волновать) — это ярко выраженные переживания организма в виде удовольствия или неудовольствия. Эмоции — одна из форм психической деятельности. В последние годы эмоции, эмоциональные переживания стали предметом углубленного изучения. Это имеет важное практическое значение, поскольку отрицательные эмоции могут способствовать развитию заболеваний организма. Значительному прогрессу в изучении эмоций способствовали исследования, связанные с вживлением электродов в эмоциогенные зоны мозга («самораздражение»)

Состояние организма при эмоциях. Различают внутренние и внешние проявления эмоций.

Внутренние проявления эмоций связаны с вегетативными реакциями и сопровождаются изменениями дыхания, сердечной деятельности, движений кишечника, потоотделения и др. Внутренние проявления эмоций, зa висящие от вегетативных реакций, произвольно неустраняемы и относятся к неуправляемым компонентам эмоций.

Внешние проявления эмоций — это поведенческие реакции, которые реализуются с помощью скелетной мускулатуры. Внешние признаки характеризуются изменением окраски кожи (покраснение при смущении, по-бледнение при страхе), выразительными движениями тела (пантомимикой), в том числе мимикой (сокращения мышц лица), голосом человека (по тембру голоса можно понять настроение, беспокойство и др.). Внешние проявления эмоции человек может произвольно затормозить, т.е. они являются управляемыми компонентами эмоций. Для врача эмоциональное состояние больного дает важную информацию о его здоровье, эмоция может в значительной степени повлиять на эффект лечебных воздействий.

Классификация эмоций

По степени выраженности выделяют следующие эмоции: настроение, эмоция, аффект (состояние «невменяемости», когда на мгновение выключается сознание вследствие чрезмерного возбуждения).

По характеру проявления различают стенические и астенические эмоции. Стенические (бодрящие) эмоции повышают жизнедеятельность, мобилизуют ресурсы организма; астенические (угнетающие) эмоции угнетают жизнедеятельность, демобилизуют организм.

По удовлетворению организма наблюдаются положительные и отрицательные эмоции. При положительной эмоции организм стремится сохранить и усилить это состояние. При отрицательных эмоциях организм стремится избавиться от причин, вызвавших их.

Нейроанатомия и нейрохимия эмоций.

В ЦНС имеются зоны, раздражение которых вызывает удовольствие или неудовольствие. Так называемые «центры удовольствия» совпадают с путями передачи возбуждения от нейронов черной субстанции, продуцирующих дофамин, и от нейронов гП, продуцирующих нор-адреналин, в области синаптических контактов с нейронами таламуса, гипоталамуса, коры большого мозга, мозжечка, спинного мозга. Из этого следует, что синтез и секреция дофамина и норадреналина играют существенную роль в возникновении эмоций удовольствия. В происхождении положительных эмоций важная роль принадлежит энкефалин- и эндорфинергическим нейронам ЦНС, обеспечивающим активацию опиатных рецепторов других нейронов. Нейроны, содержащие опиатные рецепторы, чувствительные к энкефалинам и эндорфинам, располагаются в области центрального серого вещества вокруг сильвиева водопровода. Это было установлено в опытах на крысах с имплантированными в мозг канюлями и возможностью самим животным вводить себе в желудочки растворы веществ.

Оказалось, что скорость введения энкефалинов была на порядок выше скорости введения в желудочки мозга раствора Рингера. «Жадность, с которой животные вводят себе энкефалины, подтверждает идею о том, что вещества, близкие или идентичные энкефалинам, могут служить природными эйфориге-нами» (Стайн Л., Белуцци Д., 1981).

Множество опиатных рецепторов, а также энкефалин- и эндорфинсодер-жащих клеток выявлено в структурах лимбической системы. Наибольшее отношение к эмоциональным реакциям имеют гипоталамус, поясная извилина, амигдала, лобная и височная доли. Реак ция самораздражения формируется при стимуляции перегородки, латерального гипоталамуса, медиального переднемоз-гового пучка животные избегают саморождения медиального гипоталамуса, амигдалы. Поскольку эмоции порождаются мотивациями, то нейроанатомия и нейрохимия эмоций в основном совпадают. Об этом же свидетельствуют и опыты самораздражения различных структур мозга и регистрацией электрической активности их. Однако полноформатное развертывание эмоциональных реакций, их адекватное включение в поведенческие акты обеспечивает кора большого мозга. При удалении у животных коры, например, лобной, эмоции на внешние раздражения становятся, как правило, ярче выраженными и более агрессивными, утрачивают свою адресную направленность (например, собаки перестают узнавать хозяина, реагируют на него эмоцией агрессии).

Считают, что поясная извилина является главным координатором различных систем мозга, вовлекаемых в формирование эмоций. При формировании эмоций мозг работает как единое целое.

ВАЖНО: Значение эмоций разнообразно, но, главное, они побуждают организм к действию. жет снизиться, например болевой, отрицательные эмоции у студентов во время экзаменов снижают чувствительность анализаторов. Кроме того, отрицательная астеническая эмоция не мобилизует, а демобилизует ресурсы организма.

Коммуникативная роль эмоций выражается мимическими движениями, что позволяет человеку передавать свои переживания другим людям, информировать их о своем отношении к объектам. Тонкость и вариабельность мимических выражений эмоций таковы, что малейшие перераспределения возбужденных мышечных волокон являются сигналом для окружающих в отношении настроения человека.

Эмоции влияют на состояние здоровья че л о века. При этом положительные эмоции оказывают благотворное влияние. И. П. Павлов отмечал, что положительная эмоция делает человека здоровым, отрицательная — разрушает организм. Врач должен помнить, что для здоровья человека опасны сильные отрицательные эмоции (тоска, страх, гнев и др.). При частых повторениях или достаточной продолжительности они способствуют возникновению психосоматических заболеваний (например, язва желудка, гипертоническая болезнь). Для предупреждения отрицательных последствий эмоционального стресса важное значение имеет физическая активность, стремление к достижению цели — один из приемов управления эмоциями.

Мобилизующая роль эмоций способствует мобилизации ресурсов для достижения цели. У человека эмоции мобилизуют не только его физические, но и интеллектуальные ресурсы. Они усиливают внимание, повышают чувствительность анализаторов, обостряют мыслительную деятельность, облегчают запоминание большего объема информации. Следует, однако, заметить, что при чрезмерно выраженных эмоциях чувствительность сенсорных систем мо-

№45 Сон — физиологическое состояние, которое характеризуется потерей активных психических связей субъекта с окружающим миром.

Биологическое значение сна: активность мозга во время сна часто превосходит дневные уровни. Показано, например, что во время сна активность нейронов ряда структур мозга существенно возрастает. Во сне наблюдается и активация ряда вегетативных функций. Все это позволило рассматривать сон не как снижение процессов жизнедеятельности, а как активный физиологический процесс, активное состояние жизнедеятельности. Некоторые исследователи рассматривают сон наряду с бодрствованием как второе состояние жизнедеятельности организма.

Объективные признаки сна:

Потеря сознания. Сон прежде всего характеризуется потерей активного сознания субъекта, выключением его активных связей с окружающим миром. Глубоко спящий человек не реагирует на многие воздействия окружающей среды.

Фазовые изменения ВНД при переходе ко сну. Особенно отчетливо фазовые состояния наблюдаются при засыпании, т.е. при переходе от бодрствования ко сну.

Полиметрия. Наиболее объективно характеризуют состояние сна изменения электроэнцефалограммы и ряда вегетативных показателей. Для этого применяют методы полиметрии, когда на многоканальном полиграфе одновременно регистрируются ЭЭГ в нескольких отведениях и ряд физиологических функций: ЭКГ, дыхание, артериальное давление, температура тела, показатели газообмена.

Выделяют несколько стадий изменения ЭЭГ во время сна:

Медленноволновая фаза: для состояния бодрствования характерна низкоамплитудная высокочастотная ЭЭГ-активность. При закрывании испытуемым глаз и расслаблении «быстрая» бета-ЭЭГ-активность сменяется на более медленный альфа-ритм. В этот период происходит постепенное расслабление мышц, глаза закрываются, человек погружается в дремотное состояние; пробуждение в этой фазе происходит легко, достаточно слегка потревожить засыпающего. В течение следующего получаса на ЭЭГ альфа-волны начинают складываться в характерные «веретена». Стадия «веретен» примерно через 30 мин сменяется стадией высокоамплитудных медленных тета-волн. Пробуждение в эту фазу становится затруднительным. Снижаются ЧСС, кровяное давление, температура тела; сердцебиение и дыхание становятся регулярными. Стадия тета-волн сменяется стадией, когда на ЭЭГ нарастают высокоамплитудные сверхмедленные дельта-волны. Дельта – сон – период глубокого сна. Обычно при засыпании стадия медленноволнового сна занимает около 1—1,5 ч. Эта стадия сменяется появлением на ЭЭГ низкоамплитудной высокочастотной активности. Она получила по ЭЭГ-характеристике название парадоксального, или быстроволнового, сна. В состоянии быстроволнового сна испытуемые находятся в глубоком сне, их нельзя разбудить сильными раздражителями, но они просыпаются от малейшего шороха. Первое проявление парадоксального сна длится 6—10 мин. Затем на ЭЭГ снова возникают альфа-волны с последующими проявлениями фаз медленноволнового сна. Парадоксальный ЭЭГ-сон с интервалами 80—90 мин периодически сменяет медленноволновой сон.

Быстрые движения глаз. В соответствии с ЭЭГ-изменениями во время сна выявлены характерные быстрые движения глаз, которые точно совпадают с парадоксальной ЭЭГ-стадией сна. Установлено, что если спящего человека разбудить в фазу парадоксального сна, то он сообщает о снах. Этого не отмечается при пробуждении в фазу медленноволнового сна.

Дополнительно: Проявлением сна является понижение активности нервной системы, выключение сознания, понижение мышечного тонуса и всех чувств. Сон занимает треть жизни человека и является абсолютно необходимым для организма высших животных.

Существует несколько видов сна: ежесуточный, сезонный, наркотический, гипнотический, патологический. Общая продолжительность суточного сна в среднем 7 - 8 часов в сутки.

По Павлову сон - это торможение коры. Он выделял активный и пассивный сон. Пассивный сон - возникает в случаях резкого ограничения или прекращения притока афферентных сигналов к коре полушарий большого мозга. Активный сон по типу запредельного торможения В возникновении сна важную роль играют гипногенные структуры ствола мозга (ретикулярная формация, гипоталамус, таламус).

Современная теория сна. Первично торможение возникает в лобных долях. Это снимает их тормозящее влияние /в состоянии бодрствования/ с гипногенных подкорковых зон, к ним относятся гипоталамического центра сна(в переднем гипоталамусе), ряд неспецифических ядер таламуса(таламическая гипногенная зона), центр Моруцци в ретикулярной формации, дорсальное ядро шва. Они активировавшись, 1)тормозят восходящие активирующие влияния ретикулярной формации на кору больших полушарий, 2)вызывают синхронизацию ЭЭГ/их еще называют синхронизирующая подкорковая система/, это приводит к развитию сона.

Считают, что в формировании сна участвует ряд гуморальных факторов:

1) пептид, вызывающий дельта сон(ПВДС)/медленный, ортодоксальный сон/,

2)снотворная субстанция- смесь пептидов, выделенных из мозга,

3)аргинин-вазотоцин(АВТ) пептид, выделенный из нейрогипофиза/быстрый, парадоксальный сон/. Бодрствование - процесс противоположный сну.

Выделяют фазы сна. Павлов: уравнительная, парадоксальная /парадокс количества/, ультропарадоксальная /парадокс качества- возбуждающие - торможение, тормозящие -возбуждение/, наркотическая фазы сна. На основании анализа ЭЭГ сон делят на"быстрый" и "медленный" сон. На «медленный» (ортодоксальный) сон приходится 75-80% от общей продолжительности сна. При засыпании /1 фаза/ - альфа ритм, затем /2 фаза сна/ - тета ритм, далее при углублении сна /3 фаза сна/ появляются «сонные веретена», при глубоком сне /4 фаза сна/ - дельта ритм. Для медленного сна характерно снижение мышечного тонуса, урежение работы сердца, урежение ЧСС, снижается температура тела. Сноведения происходят, но плохо вспоминаются при просыпании.

На 5 фазу сна - «быстрый» (парадоксальный) сон приходится 20 - 25% от общей продолжительности сна. Возникает 6-8 раз во время ночного сна В этот период отмечаются движения глазных яблок, сокращение дыхания и пульса, повышение артериального давления, электрическая активность коры, как у бодрствующего(смешанная десинсинхронизация). В этот период- сноведения, которые при просыпании легко вспоминаются. Быстрый сон формируется за счет так называемых десинхронизирующих (корковые ритмы) подкорковых структур, к ним относятся ряд структур варолиевого моста: голубое пятно, верхний отдел каудального и среднего орального ретикулярных ядер варолиевого моста. Их возбуждение не вызывает пробуждения так как они реализуют свои влияния на нео- и палеокортекс иными путями, чем реализуются влияния ретикулярной формации, таламуса и гипоталямуса поддерживающие бодрствования коры и обеспечивающие просыпание.

Значение сна: 1) сон обеспечивает отдых организма/длительное лишение сна- тяжелейшее нарушение психических и висцеральных функций организма, 2) сон способствует переработке и запоминанию информации, 3) сон циркадный ритм.

Сновидения.

Сновидения длятся короткий период (несколько минут ). Многие сны человек не помнит, так как картинки не фиксируются в памяти, часть из них человек помнит. И.М. Сеченов впервые дал материалистическое понимание природы сновидений. "Небывалая комбинация бывалых впечатлений".

В снах нет ничего такого, с чем бы человек не сталкивался в повседневной жизни. Необычные картинки – из небывалых комбинаций бывалых впечатлений. В быстрой фазе – активация мозговой деятельности и на ЭЭГ - биоритмы, что и у бодрствующего мозга. Во сне (в РЭМ - фазу- фаза быстрого сна) - снятие торможения (для сновидений – характерно отсутствие критики) – это дает возможность с интересом воспринимать небывалые комбинации. Как возникают эти ассоциации? – не изучено.

ГИПНОЗ: Гипнотический сон – внушенный сон (отличается от естественного тем, что в мозге всегда существует "рапорт" – участок возбуждения, за счет которого поддерживается связь между внушающим и внушаемым. Развивается гипнотическое торможение по типу внешнего торможения (т.е. вокруг очага возбуждения/апорт/ – сильное торможение). В гипнотическом сне можно внушить опред. действия – апорт может установить связи с разными отделами мозга.

№46 I и II сигнальные системы…

Изучая условные рефлексы, Павлов обнаружил, что наряду с натуральными раздражителями (звук, пища), условный рефлекс вырабатывается и на слово(как у животных, так и у человека) – у животных условный рефлекс вырабатывается на звукосочетание, а у человека – на смысл слова. Например: для собаки важны лишь ударные слоги (ап – дает лапу), для человека можно слово заменить синонимом (протяните переднюю правую конечность).

Слово обозначает какое-то материальное явление в природе (либо это сам натуральный раздражитель, либо действие, качество его).

У человека, в отличие от животных – 2 сигнальные системы.

I сигн. система – это система связей и ассоциаций в коре больших полушарий ответственная за восприятие натуральных раздражителей. Проявляется достаточно быстро.

II сигн. система –это система связей и ассоциаций в коре больших полушарий которая ответственна за восприятия смысла слова как раздражителя. Любое слово имеет фонетическое /звуковое/ и семантическое/смысловое/ значение. Фонетическое/ звуковое/ значение слова – раздражитель для 1 сигнальной системы, семантическое/смысловое/ значение слова - раздражитель для 11 сигнальной системы. Эта система сигнализации состоит в восприятии смысла слов - слышимых, произносимых и видимых. Эта система присуща только человеку. Человек обозначает словами все то, что он воспринимает при помощи рецепторов. Слово как "сигнал сигналов" является основой развития отвлеченного, человеческого мышления. Мысль это невысказанное слово.

Вторая сигнальная система возникает у человека всегда на базе I сигнальной системы, проявляется в обучении человека говорить – в слово вкладывают смысл ( если многократно сочетать действия натурального. раздражителя с обозначением этого раздражителя звуковым символом -словом).

После овладения определенным количеством слов (1000) – способен за счет других слов овладеть смыслом других слов, (т.е. с опред. запасом слов можно понять значения слов, не воспринимая их физический смысл через собственную рецепцию), (что такое атомы, электроны, вращение Земли) /абстрактное мышление/. У человека II сигнальная ситстема. всегда развита сильнее, чем I сигнальная система(70 % к 30 %).

Дополнительно: Понятие о первой и второй сигнальной системах человека. Общие закономерности условно-рефлекторной деятельности, установленные на животных, свойственны и ВНД человека. Однако, ВНД человека в сравнении с животными характеризуется наибольшей степенью развития аналитико-синтетических процессов. Это обусловлено не только дальнейшим развитием и совершенствованием в ходе эволюции тех механизмов корковой деятельности, которые присущи всем животным, но и появлением новых механизмов этой деятельности.

В процессе эволюции животного мира на этапе развития вида Homo sapiens произошло качественное видоизменение системы сигнализации, обеспечивающее адаптивное приспособительное поведение. Оно обусловлено появлением второй сигнальной системы — возникновением и развитием речи, суть которой заключается в том, что во второй сигнальной системе человека сигналы приобретают новое свойство условности — преобразуются в знаки в прямом смысле этого слова.

Таким образом, специфической особенностью ВНД человека является наличие у него, в отличие от животных, двух систем сигнальных раздражителей: одна система, первая, состоит, как и у животных, из непосредственных воздействий факторов внешней и внутренней среды организма; другая состоит из слов,обозначающих воздействие этих факторов. И.П. Павлов назвал ее второй сигнальной системой, так как слово является "сигналом сигнала". Благодаря второй сигнальной системе человека анализ и синтез окружающего мира, адекватное отражение его в коре, могут осуществляться не только путем оперирования непосредственными ощущениями и впечатлениями, но и путем оперирования лишь словами. Создаются возможности для отвлечения от действительности, для абстрактного мышления.

В первой сигнальной системе все формы поведения, включая способы и средства взаимного общения, базируются исключительно на непосредственном восприятии действительности и реакции на натуральные раздражители. Первая сигнальная система обеспечивает формы конкретно-чувственного отражения. При этом вначале в организме формируется ощущение отдельных свойств, предметов, явлений, воспринимаемых соответствующими рецепторными образованиями. На следующем этапе нервные механизмы ощущений усложняются, на их основе возникают другие, более сложные формы отражения — восприятия. И только с возникновением и развитием второй сигнальной системы появляется возможность осуществления абстрактной формы отражения — образование понятий, представлений.

В отличие от условных рефлексов животных, отражающих окружающую действительность с помощью конкретных слуховых, зрительных и других сенсорных сигналов, раздражители второй сигнальной системы отражают окружающую действительность с помощью обобщающих, абстрагирующих понятий, выражаемых словами. В то время как животные оперируют лишь образами, которые формируются на основе непосредственно воспринимаемых сигнальных раздражителей, человек с его развитой второй сигнальной системой оперирует не только образами, но и связанными с ними мыслями, осмысленными образами, содержащими семантическую (смысловую) информацию. Раздражители второй сигнальной системы в значительной степени опосредованы мыслительной деятельностью человека.

Это значительно расширяет возможности приспособления человека к окружающей среде. Он может получить более или менее правильное представление о явлениях и предметах внешнего мира без непосредственного контакта с самой действительностью, а со слов других людей или из книг. Абстрактное мышление позволяет выработать соответствующие приспособительные реакции также вне контакта с теми конкретными жизненными условиями, в которых эти приспособительные реакции являются целесообразными. Иначе говоря, у человека заблаговременно определяется, вырабатывается линия поведения в новой, никогда не виданной им обстановке. Так, отправляясь в путешествие по новым незнакомым местам, человек тем не менее соответствующим образом готовится к непривычным климатическим условиям, к специфическим условиям общения с людьми и т.п.

Само собой разумеется, что совершенство приспособительной деятельности человека с помощью словесных сигналов будет зависеть от того, насколько точно и полно отражается окружающая действительность в коре головного мозга с помощью слова. Поэтому единственно верным путем проверки правильности наших представлений о действительности является практика, т.е. непосредственное взаимодействие с объективным материальным миром.

Физическая структура знака не зависит от объекта, который он обозначает. Одни и те же явление, предмет, мысль могут быть выражены с помощью различных звукосочетаний и на разных языках. Словесные сигналы совмещают в себе два свойства: смысловое (содержание) и физическое (звучание в устной речи, очертание букв и слов — в письменной). С помощью слова осуществляется переход от чувственного образа первой сигнальной системы к понятию, представлению.

Умение использовать знаковую систему языка позволяет человеку оперировать осознанными понятиями об окружающей среде и представлять любой предмет, любую ситуацию в форме мысленных моделей. Способность оперировать абстрактными понятиями, выражаемыми произнесенными или написанными словами, служит основой мыслительной деятельности и составляет сущность высшей формы абстрактно-обобщенного отражения окружающей действительности. Оперирование речью (устной или письменной) дает человеку огромные преимущества в адаптивно-приспособительном поведении, в познании и рациональном использовании окружающей природы или искусственной среды.

Вторая сигнальная система социально обусловлена. Человек не рождается с ней, он рождается лишь со способностью к ее формированию в процессе общения с себе подобными. Слово как основной элемент второй сигнальной системы превращается в сигнал сигналов в результате процесса обучения и общения ребенка со взрослыми. Дети «Маугли» не обладают человеческой второй сигнальной системой.

№47??? часть в №44

Эмоциональный стресс — состояние ярко выраженного психоэмоционального переживания человеком конфликтных жизненных ситуаций, которые остро или длительно ограничивают удовлетворение его социальных или биологических потребностей Под стрессом понимают состояние организма, возникающее при воздействии необычных раздражителей и приводящее к напряжению неспецифических адаптационных механизмов организма Понятие стресса ввел в медицинскую литературу Н. Selye (1936) и описал наблюдающийся при этом адаптационный синдром. Этот синдром может пройти три этапа в своем развитии: стадию тревоги, во время которой осуществляется мобилизация ресурсов организма; стадию резистентности, при которой организм сопротивляется агрессору, если его действие совместимо с возможностями адаптации; стадию истощения, во время которой сокращаются запасы адаптационной энергии при воздействии интенсивного раздражителя или длительном воздействии слабого раздражителя, а также при недостаточности адаптивных механизмов организма Вместо того чтобы мобилизовать ресурсы организма для преодоления трудностей, стресс может оказаться причиной серьезных расстройств. Механизм эмоционального стресса складывается из продолжительного последействия, суммации, извращенной реакции нейронов центральной нервной системы на нейромедиаторы и нейропептиды. При неоднократном повторении или при большой продолжительности аффективных реакций в связи с затянувшимися жизненными трудностями эмоциональное возбуждение может принять застойную стационарную форму. В этих случаях даже при нормализации ситуации застойное эмоциональное возбуждение не ослабевает. Более того, оно постоянно активизирует центральные образования вегетативной нервной системы, а через них расстраивает деятельность внутренних органов и систем. Если в организме оказываются слабые звенья, то они становятся основными в формировании заболевания.

№48??? часть в «№41 Роль биологических мотиваций в поведении

Для понимания места, которое занимает мотивация в поведении организма, обратимся к теории функциональной системы, сформулированной академиком П.К. Анохиным и развитой в его школе. Основная предпосылка состоит в том, что для осуществления данной физиологической функции мобилизуется значительное число физиологических систем, в том числе мозговых структур, часто расположенных в разных частях головного мозга. Деятельность физиологических систем всегда функционально объединяется на основе получения конечного приспособительного эффекта. Только на основе мотивационного возбуждения происходит извлечение следов памяти для построения целенаправленного поведения. Например, голодные щенки, которые никогда не ели мяса, не реагируют на его вид и запах до тех пор, пока хотя бы один раз не попробуют его. И только после этого их мозг "заносит" свойства мяса в "базу памяти". Теперь, как только организм испытывает голод, из этой "базы" извлекаются необходимые данные, и поведение животного становится таким, которое приводило его к получению пищи. Например, голодный хищник отправляется на охоту, а собака, выученная "подавать лапу", начинает усиленно демонстрировать эту реакцию. Применительно к поведению человека социальные раздражители на основе механизма памяти формируют адекватную им высшую мотивацию, которая определяется предшествующим опытом, воспитанием, традициями и которая может вытормаживать биологическую мотивацию. Физиология человека /Под ред.Е.Б. Бабского. - М.: Медицина, 1972.Нужно отметить еще одну особенность биологической мотивации. Она проявляет свойства доминанты. Мотивация формируется по принципу доминанты. Очаг доминанты как бы притягивает все другие возбуждения, которые подкрепляют только этот очаг. Благодаря доминирующей мотивации в организме может преобладать в данный момент только одна функциональная система поведения. Богатейший материал расстройств биологических мотиваций человека дает клиника. Особенно ярко проявляются нарушения биологических мотиваций при поражении гипоталамической области (так называемый диэнцефальный синдром). Ведущими симптомами поражения являются нарушения поведения - пищевого, полового и др. При физиологической оценке наблюдаемых изменений мотиваций и в целом поведения таких больных следует учитывать тесные связи гипоталамуса с гипофизом. Поэтому при диэнцефальном синдроме, затрагивающем гипофиз, могут развиться гипоталамические синдромы, например гипоталамическое ожирение (синдром Дрейлиха) или кахексия - отказ от пищи (синдром Симондса). При повреждении лобных и теменных полей коры наблюдаются расстройства в сфере высших мотиваций. Одно из первых сообщений было сделано французскими учеными Г. Клювером и П. Бюси в 1937 г. Они описали характерные изменения поведения мартышек после удаления височных долей и прилежащих мозговых структур (энторинальной коры, вентрального гиппокампа, миндалины). Сейчас известно, что эта операция вызывает обширное повреждение структур лимбической системы головного мозга. В результате такой операции дикие животные становятся ручными, пытаются поедать несъедобные предметы (сильная пищевая мотивация), часто гиперсексуальны (пытаются копулировать даже с неодушевленными предметами). У обезьян Клювера и Бюси наблюдалось расстройство многих биологических мотиваций. Они потеряли способность адекватно реагировать на происходящие события.К настоящему времени достаточно хорошо изучены механизмы пищевой и защитной мотиваций.Ведущая роль в формировании пищевой мотивации принадлежит гипоталамической области. Так, двустороннее повреждение латерального гипоталамуса приводит к отказу от пищи (афагия), а затем к гибели животного от истощения. На основании этих фактов было сформулировано такое понятие, как центр голода, разрушение которого приводит к отказу от пиши, а стимуляция, напротив, к избыточному приему пищи. При разрушении более медиальных частей гипоталамуса эффект был противоположным - наступала гиперфагия, вплоть до поедания несъедобных предметов. Это позволило сформулировать представление о центре насыщения. Взаимодействие между указанными центрами носит реципрокный (взаимотормозной) характер. Физиологи давно знакомы с такими взаимоотношениями между нервными центрами. Так действуют, например, центры вдоха и выдоха в продолговатом мозге, нервные центры мышц-антагонистов и т.д.Дальнейшие исследования показали, что кроме двух названных гипоталамических центров в пищевом поведении участвует ряд структур лимбической системы. Так, увеличение приема пищи у крыс происходило при раздражении медиальных отделов сосцевидных тел заднего гипоталамуса или ядер переднего таламуса. Напротив, повреждение определенных участков ретикулярной формации среднего мозга приводило к афагии и адипсии. На основе этих данных было высказано предположение, что лимбические структуры мозга, бесспорно, участвуют в организации пищевого поведения и определяют его своеобразный контекст. У человека все высшие формы пищевого поведения (привычки, национальные обычаи и др.) складываются при участии высших отделов мозга, включая кору больших полушарий. Физиология человека. /Под ред.Г. Косицкого. - М.: Медицина, 1985.Примерами защитных мотиваций организма являются страх и агрессия. Уже в 20-х годах XX в. было установлено, что при удалении коры больших полушарий у собак и кошек развивается "ложная ярость". На такую кошку достаточно было направить струю воздуха или просто погладить ее по спине, чтобы вздыбилась шерсть, раздались агрессивные звуки, выпускались когти и оскаливались зубы, но реакция шла "вхолостую" - кошка не убегала и не причиняла ущерба своему мнимому обидчику. У таких животных реакция страха развивается даже в обстановке, которая никогда ранее не была связана с болевыми воздействиями. Наблюдения за "бескорковыми" животными навели исследователей на мысль, что их реакции являются следствием "высвобождения гипоталамуса из-под тормозного влияния коры". Напротив, диких обезьян при удалении у них височных долей превращали в ручных. На основании этих фактов было сделано заключение, что сдерживающее влияние на центры "агрессии" в промежуточном мозге оказывает не только кора больших полушарий, но и эволюционно более древние лимбические структуры. В дальнейшем была составлена карта точек гипоталамуса, электростимуляция которых вызывала у кошек оборонительные реакции. Наибольшая плотность точек была в заднем гипоталамусе, в области маммиллярных тел. При стимуляции некоторых точек заднего гипоталамуса у кошек часто наблюдались реакции ярости и нападения. Повреждение заднего гипоталамуса снижало агрессивность кошки, и она становилась более покорной. При разрушении венгромедиальных зон дружелюбное животное превращалось в очень злобное. Электрическая стимуляция других лимбических структур также вызывала агрессивные реакции: стимуляция ядер миндалины, области конечных полосок вызывала у кошек ворчание, поворот головы к наблюдателю, расширение зрачков, усиленное дыхание, уши прижимались и шерсть поднималась. Физиология человека /Под ред.Е.Б. Бабского. - М.: Медицина, 1972. Зона, стимуляция которой вызывала защитные и агрессивные реакции у кошек и обезьян, представлена узкой полоской (1 - 1,5 мм), протянувшейся от переднего мозга через вентральный диэнцефалон к среднему мозгу; центральную часть этой зоны занимает задний гипоталамус. Таким образом, в формировании оборонительных и агрессивных мотиваций участвуют многие лимбические структуры головного мозга, а также кора больших полушарий.

№49 инфы мало надо самому придумывать

Все функции организма условно делят на соматические и вегетативные. Первые связаны с деятельностью мышечной системы, вторые выполняются внутренними органами, кровеносными сосудами, кровью, железами внутренней секреции и т.д. Однако это деление условно, так как такая вегетативная функция, как обмен веществ, присуща скелетным мышцам. С другой стороны, двигательная активность сопровождается изменением функций внутренних органов, сосудов, желез.

Работоспособность - состояние человека, определяемое возможностью физиологических и психических функций организма, которое характеризует его способность выполнять определенное количество работы заданного качества за требуемый интервал времени.

“Движение как таковое может по своему действию заменить любое лечебное средство, но все лечебные средства мира не могут заменить действие движения” (Тиссо XVIII в. Франция).

Потребность в движении - одна из общебиологических потребностей организма, играющая важную роль в его жизнедеятельности и формировании человека на всех этапах его эволюционного развития. Развитие происходит в неразрывной связи с активной мышечной деятельностью.

При низкой двигательной активности уменьшаются гормональные резервы, что снижает общую адаптационную способность организма. Происходит преждевременное формирование “старческого” механизма регуляции жизнедеятельности органов и тканей. У людей, ведущих малоподвижной образ жизни, наблюдается прерывистое дыхание, отдышка, снижение работоспособности, боли в области сердца, головокружение, боли в спине и т.д.

Снижение физической активности ведет к заболеваниям (инфаркт, гипертония, ожирения и т.д.). Например, у людей умственного труда инфаркт встречается в 2-3 чаще, чем у людей физического труда.

Патологические изменения в организме развиваются не только при отсутствии движения, но и даже при обычном образе жизни, но тогда, когда двигательный режим не соответствует “задуманной” природой генетической программе. Недостаточность физической активности приводит к нарушению обмена веществ, нарушению устойчивости к гипоксии (недостаток кислорода).

Роль физических упражнений не ограничивается только благоприятным воздействием на здоровье, одним из объективных критериев которого является уровень физической работоспособности человека. Физические упражнения повышают устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов. Показателем стабильности здоровья служит высокая степень работоспособности и, наоборот, низкие ее значения рассматриваются как фактор риска для здоровья. Как правило, высокая физическая работоспособность связана с постоянной, не уменьшающейся в объеме, в сочетании с сбалансированным питанием, тренировкой (более высокой двигательной активностью), что обеспечивает эффективность самообновления и совершенствования организма.

Улучшение функционального состояния организма человека, обеспечивающее высокую работоспособность и продуктивность труда, - одно из главных направлений физической культуры в системе производства. Физическая культура должна быть полезна для человека - снижая усталость, облегчать труд, способствовать сохранению здоровья; вписываться в режим труда и отдыха, не нарушая трудовой установки, и сочетаться с технологическим процессом; удобна для выполнения на рабочем месте в любых производственных условиях; доступна каждому работнику, соответствуя уровню его физической подготовленности и состоянию здоровья.

Физические упражнения оказывают на работоспособность человека либо непосредственное воздействие сразу же после их использования, либо отдаленное, спустя какое-то время, либо вызывают кумулятивный эффект, в котором проявляется суммарное влияние многократного (на протяжении нескольких недель или месяцев) их использования

Чтобы физические упражнения дали желаемый результат в борьбе с утомлением и наиболее распространенными и возможными профессиональными заболеваниями, ими надо умело пользоваться. Непосредственное влияние физических упражнений на работоспособность не однозначно. Стимулирующее воздействие оказывают упражнения средней интенсивности. Увеличение их интенсивности и объема, не соответствующих подготовленности человека, может быть бесполезным, а при определенных условиях влиять отрицательно. Тренироваться способны все без исключения органы и ткани нашего организма. ЦНС всегда какой-то своей частью включается в процесс тренировки любой функции. Развитие тренировочного эффекта под влиянием систематических физических нагрузок приводит к повышению работоспособности не только нервно-мышечного аппарата, включая высшие корковые центры движений, но и сердца и всей сердечнососудистой системы. В равной мере «сбои» в механизме тренировки, детренированность или особенно перетренированность приводят к ухудшению функционального состояния сердца, всей системы кровообращения. Смысл тренировки в том и состоит, чтобы системой физических нагрузок, стимулирующих восстановительные процессы в скелетных мышцах, в мышце самого сердца и в мышечных элементах стенок сосудов, настолько повысить работоспособность органов кровообращения, чтобы даже небольшой, экономной их работы было достаточно для обеспечения потребностей обмена веществ в организме.

№50, 51, 52

Понятия о труде. Классификация. Целенаправленную трудовую деятельность определяет потребность организма (П. В. Симонов). Для ее удовлетворения формируется соответствующая функциональная система. Системообразующим фактором является планируемый результат труда, который формирует доминирующую мотивацию

Труд — это социально детерминированная целенаправленная деятельность человека, обеспечивающая создание материальных и духовных благ.

Каждый «квант» трудовой деятельности строится по системному принципу и включает формирование всех элементов функциональной системы (К. В. Судаков).

В зависимости от доли умственного и физического труда различают следующие его виды: 1) труд, требующий значительной мышечной активности; 2) механизированные виды труда, требующие средних или легких мышечных усилий; 3) полуавтоматизированные и автоматизированные виды труда; 4) групповой (конвейерный) труд; 5) труд, связанный с использованием дистанционного управления; 6) умственный (интеллектуальный) труд; 7) смешанный — умственно-физический — труд медицин ских работников; он преимущественно умственный, но с большой долей физических усилий, повышенной ответственностью, часто возникающим дефицитом информации для принятия решения, что обусловливает высокое нервно-эмоциональное напряжение.

Различают также интеллектуально-творческие работы, зрительно напряженные работы, работы с напряжением внимания, эмоционально напряженные работы.

Характеристика разновидностей физического труда. Труд, требующий значительной мышечной активности (землекопы, лесорубы, косари, кузнецы), характеризуется малой производительностью при повышенных энергозатратах; стереотипностью движений, что ведет к гипертрофии, в основном, проксимальных мышечных групп конечностей и вспомогательной мускулатуры.

Механизированный труд (токари, фрезеровщики и др.) характеризуется средними энергозатратами и мышечными усилиями. Механизация переводит мышечную активность с проксимальных звеньев конечностей на дистальные. Это обеспечивается большим разнообразием движений. Полуавтоматизированные и автоматизированные виды труда — обслуживание станка (рабочий подает заготовку, запускает механизм, снимает готовую деталь). Для этой формы труда характерна монотонность (например, при штамповке одних и тех же деталей). Работа не требует специальной квалификации, осуществляется за счет двигательного аппарата, его точности и скорости.

Характеристика умственного труда. Творческий труд наиболее характерен для научных работников, писателей, художников, учителей, преподавателей. Труд этой категории лиц зачастую не регламентирован графиком, требует значительного объема памяти, напряжения внимания, мыслительной деятельности, требует многолетней подготовки.

Труд у ч а щ и х с я требует особого напряжения зрительного и слухового анализаторов, механизмов памяти, устойчивости и концентрации внимания. Обучение часто сопровождается возникновением стрессовых ситуаций (экзамены, зачеты).

Управленческий труд—работа руководителей учреждений — характеризуется необходимостью принятия нестандартных решений, нерегулярностью нагрузки, периодическим возникновением конфликтных ситуаций. В данном виде труда доминируют факторы, связанные с необходимостью восприятия большого объема информации, возрастанием дефицита времени для ее переработки, личной ответственности за принимаемые решения.

Операторский труд реализуется с помощью различных пультов (дистанционное управление машинами, оборудованием, технологическими процессами). Сравнительная характеристика физического и умственного труда. Доля психической деятельности в различных видах труда. Для любого умственного и физического труда характерна активизация различных форм психической деятельности (ощущение, внимание, мышление, восприятие, представление, эмоция и воля). Доля психической деятельности в физическом труде вариабельна. Хорошо отработанные навыки могут выполняться в комплексе динамического стереотипа даже на подсознательном уровне, например отдельные элементы в комплексе гимнастических упражнений, элементы работы на конвейере. Умственный (интеллектуальный) труд — это в основном сочетание различных форм психической деятельности, при этом ведущими формами являются мышление, внимание и представление.

Роль отдельных анализаторов. При физическом труде ведущими являются двигательный и зрительный анализаторы, при умственном труде — зрительный и слуховой.

При параличе опорно-двигательного аппарата (в том числе и верхних конечностей) полностью исключается возможность физического труда, умственный труд при этом может существенно не нарушаться. Однако необходимо отметить, что главным фактором эволюционного развития животного мира, в том числе и психической деятельности, является движение.

Физиологические сдвиги в процессе труда. Физический труд обеспечивается активацией деятельности опорно-двигательного аппарата, вегетативного обеспечения. Умственный труд также сопровождается изменением ЧСС, частоты дыхания, интенсификацией обмена веществ, генерализо ванным увеличением активности мозга; наблюдаются и локальные изменения активности в структурах, участвующих в осуществлении конкретных видов деятельности. Умственный труд, сопряженный с нервно-эмоциональным напряжением, увеличивает активность симпатоадреналовой и гипоталамо-ги-пофизарно-адреналовой систем, что сопровождается не только увеличением ЧСС, но и ростом АД, увеличением расхода энергии — это связано с непроизвольным сокращением скелетной мускулатуры, не имеющей непосредственного отношения к выполняемой работе.

Монотонный труд — это труд однообразный, требующий от работника длительного выполнения однотипных простых операций или непрерывной концентрации внимания в условиях поступления малого объема профессионально значимой информации. К появлению монотонного труда привела механизация и автоматизация трудовых процессов. Одним из видов монотонного труда является работа на конвейере, на станках-автоматах и полуавтоматах, труд операторов, связанный с длительным пассивным наблюдением за ходом технологических процессов по показаниям приборов.

При длительном монотонном труде у работника может сформироваться состояние монотонии, для которого характерны раздражительность, утомление, нежелание работать, скука, потеря интереса к работе, рассеянность внимания, сонливость.

Развитию состояния монотонии способствуют гипокинезия, низкая ответственность, постоянный фоновый шум и вибрация, недостаточное освещение, замкнутость и однообразие оформления интерьера производственных помещений, некомфортный микроклимат. Препятствуют развитию монотонии эмоциональное и физическое напряжение. Принудительный темп работы, перевод на другую работу снимает состояние монотонии. Монотонный труд вызывает изменения функционального состояния ЦНС: увеличивается латентный период зрительно-моторных реакций, увеличивается выраженность низкочастотных ритмов ЭЭГ (а-ритма, в-ритма), снижается уровень бодрствования, ухудшается реализация автоматизированных навыков профессиональной деятельности; изменяются вегетативные процессы: достоверно снижается частота пульса (на 25-30 %), увеличивается коэффициент вариативности сердечного ритма; снижается АД (в большей степени систолическое), уменьшается частота дыхания. Состояние монотонии возникает вследствие снижения и реорганизации суммарной корковой нейрональной активности в условиях недостаточности активирующих влияний РФ, не получающей необходимой стимуляции от сенсорных систем.

Степень влияния монотонных трудовых процессов на психофизиологическое состояние работника во многом определяется темпераментом, свойствами личности. По отношению к монотонной деятельности люди делятся на две группы — монотофобов и моното-филов.

Работоспособность — это потенциальная возможность человека выполнить определенный объем работы в данный отрезок времени. Различают физическую и умственную работоспособность, которые изменяются в течение рабочей смены, суток, недели, месяца, года.

Три фазы внутрисменной работоспособности: • Фаза врабатывания — когда работоспособность постепенно возрастает вследствие повышения активности различных физиологических систем организма. Продолжительность этой фазы для умственного труда составляет 1,5—2 ч, для различных разновидностей физического труда — 30— 60 мин.

• Фаза устойчивой работоспособности (максимальной производительности труда), ее продолжительность — 1,5-2 ч.

• Фаза снижения работоспособности — связана с утомлением, начинается за 30-40 мин до обеденного перерыва. После перерыва вновь повторяются все фазы — врабатывания, максимальной работоспособности, ее снижения, но во второй половине рабочей смены максимальная работоспособность ниже, чем в первой. Суточная работоспособность изменяется в соответствии с циркадианными биоритмами человека: она выше днем и ниже ночью (см. п. 19.4).

Недельная работоспособность связана с недельным биоритмом выброса глюкокортикоидов из надпочечников. Она минимальна в понедельник — первый день после отдыха, постепенное ее повышение до максимума наблюдается со вторника по пятницу. Снижение работоспособности отмечается во второй половине пятницы с минимальными показателями к понедельнику.

Месячная работоспособность также связана с биоритмами (см. п. 19.4).

Утомление и его профилактика. Общая характеристика. Утомление (ощущение усталости) — временное снижение умственной или физической работоспособности, вызванное предшествующей деятельностью и сопровождающееся желанием прекратить работу или снизить величину нагрузки. При этом уменьшается мышечная сила и выносливость, появляется множество лишних движений, возрастает количество ошибочных действий, изменяется частота сердечных сокращений и дыхания, повышается АД, ухудшается мышление, увеличивается время зрительно-моторных реакций. При утомлении ослабляются процессы внимания, его устойчивость и переключаемость, ослабляются выдержка, настойчивость, снижаются возможности памяти.

Стадии утомления. Первая стадия — ощущение усталости выражено незначительно, производительность труда практически не снижена. Вторая стадия — ощущение усталости выражено ярко, производительность труда снижена существенно. Третья стадия — производительность труда может быть снижена до нулевых показателей, ощущение усталости выражено сильно, сохраняется после отдыха, иногда становится хроническим.

Степени переутомления: начинающееся, легкое, выраженное и тяжелое. Переутомление характеризуется снижением творческой активности, умственной и физической работоспособности, нарушением биоритмов и ростом заболеваемости.

Меры борьбы с переутомлением должны соответствовать степени его выраженности. Начинающееся переутомление хорошо компенсируется при четкой регламентации времени труда и отдыха. Легкая степень переутомления эффективно снимается в период очередного отпуска (при рациональном его использовании). Выраженное переутомление требует срочного лечения в санатории, а тяжелая степень переутомления требует лечения в условиях клиники.

Причины утомления. В результате физической работы малой и средней интенсивности утомление развивается в центральном звене — в синапсах (синаптическая депрессия — см. п. 7.7) спинальных центров работающих мышц, а также в клетках коры большого мозга двигательного анализатора, формирующих произвольные (рабочие) движения. Эти положения нашли отражение во множестве вариантов центрально-нервной теории утомления. Согласно одному из них, к нейронам коры большого мозга поступает огромный поток сигналов от работающих мышц, зрительного, слухового и других анализаторов. Одновременно на эти же нейроны действуют метаболиты из работающих мышц, снижая их лабильность (сочетанное действие). При более тяжелой мышечной работе истощаются энергетические запасы (гликоген, жирные кислоты), возможен недостаток кислорода (теория истощения).

Обычно физическое и умственное утомление влияют друг на друга, поскольку центральные механизмы являются ведущими. При физическом утомлении умственная деятельность также малопродуктивна; в свою очередь, при умственном утомлении снижается физическая работоспособность.

Профилактика утомления — это своевременный отдых (состояние покоя или смена вида деятельности, что снимает утомление и способствует восстановлению работоспособности). И. М. Сеченов обнаружил явление активного отдыха: деятельность одних мышечных групп или конечности способствует устранению утомления, возникающего при работе в других мышечных группах или конечности. Активный отдых — это отдых, заполненный каким-либо другим видом деятельности. При физическом и умственном утомлении легкой или средней степени смена вида деятельности приводит к более быстрому и полному восстановлению работоспособности по сравнению с отдыхом в состоянии покоя, работоспособность восстанавливается быстрее в результате доминантных взаимодействий утомленных и активных центров. Этому способствует дополнительная афферентация от новых групп рецепторов, посредством чего повышается общий тонус ЦНС. Однако при тяжелом физическом труде необходим пассивный отдых.