- •Раздел I. Общая физиология.

- •Раздел II. Частная физиология.

- •Раздел III. Методы исследования физиологических

- •7. Потенциал действия и его фазы. Изменение проницаемости калиевых, натриевых и кальциевых каналов в процессе формирования потенциала действия.

- •4) Трансформация возбуждений.

- •1.Восприятие, запечатление и запоминание.

- •20.1. Характеристика и классификация адаптивных механизмов

- •Раздел II. Частная физиология.

- •1. Импульсы от рефлексогенных зон:

- •№46 Полостное и пристеночное пищеварение в тонкой кишке

- •№47 Пищеварение в толстом кишечнике.

- •Моторная функция толстого кишечника. Дефекация.

- •Дополнительно: Поджелудочная железа

- •№71 Ствол мозга

- •№72 Средний мозг

- •№89 Вестибулярная система

- •Дополнительно: Обонятельная система

- •Дополнительно: Вкусовая система

- •№95 Висцеральная система

- •2)Информационная функция

- •3)Функция установление порога болевой чувствительности

- •Раздел III. Методы исследования физиологических функций. №1??? Методы изучения возбудимых клеток

- •Дополнительно: Гематокрит. Норма и отклонения

- •Гематокрит выше нормы

- •Гематокрит ниже нормы

- •Время свертывания крови Метод Моравица

- •Глава 4 анализ электрокардиограммы

- •Электрокардиограмма

- •Изменение тонов сердца

- •II тон усилен вследствие:

- •№23 Время кругооборота крови

- •№27??? Определение жизненной ёмкости легких (тест жел)

- •№30 Методика изучения слюноотделения у животных и человека

- •Методы изучения пищеварительных функций. Экспериментальные методы

Электрокардиограмма

Охват возбуждением огромного количества клеток рабочего миокарда вызывает появление отрицательного заряда на поверхности этих клеток. Сердце становится мощным электрогенератором. Ткани тела, обладая сравнительно высокой электропроводностью, позволяют регистрировать электрические потенциалы сердца с поверхности тела. Такая методика исследования электрической активности сердца, введенная в практику В. Эйнтховеном, А. Ф. Самойловым, Т. Льюисом, В. Ф. Зелениным и др., получила название электрокардиографии, а регистрируемая с ее помощью кривая называется электрокардиограммой (ЭКГ). Электрокардиография широко применяется в медицине как диагностический метод, позволяющий оценить динамику распространения возбуждения в сердце и судить о нарушениях сердечной деятельности при изменениях ЭКГ.

В настоящее время пользуются специальными приборами — электрокардиографами с электронными усилителями и осциллографами. Запись кривых производят на движущейся бумажной ленте. Разработаны также приборы, при помощи которых записывают ЭКГ во время активной мышечной деятельности и на расстоянии от обследуемого. Эти приборы — телеэлектрокардиографы — основаны на принципе передачи ЭКГ на расстояние с помощью радиосвязи. Таким способом регистрируют ЭКГ у спортсменов во время соревнований, у космонавтов в космическом полете и т. д. Созданы приборы для передачи электрических потенциалов, возникающих при деятельности сердца, по телефонным проводам и записи ЭКГ в специализированном центре, находящемся на большом расстоянии от пациента.

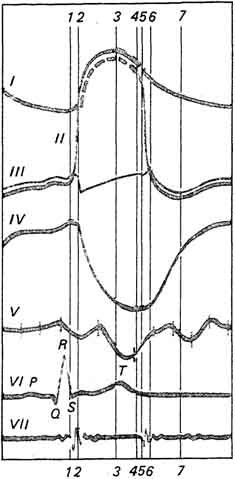

Вследствие определенного положения сердца в грудной клетке и своеобразной формы тела человека электрические силовые линии, возникающие между возбужденными (—) и невозбужденными (+) участками сердца, распределяются по поверхности тела неравномерно. По этой причине в зависимости от места приложения электродов форма ЭКГ и вольтаж ее зубцов будут различны. Для регистрации ЭКГ производят отведение потенциалов от конечностей и поверхности грудной клетки. Обычно используют три так называемых стандартных отведения от конечностей: I отведение: правая рука — левая рука; II отведение: правая рука — левая нога; III отведение: левая рука — левая нога (рис. 7.5). Кроме того, регистрируют три униполярных усиленных отведения по Гольдбергеру: aVR; aVL; aVF. При регистрации усиленных отведений два электрода, используемые для регистрации стандартных отведений, объединяются в один и регистрируется разность потенциалов между объединенными и активными электродами. Так, при aVR активным является электрод, наложенный на правую руку, при aVL — на левую руку, при aVF — на левую ногу. Вильсоном предложена регистрация шести грудных отведений.

Взаимоотношение величины зубцов в трех стандартных отведениях было установлено Эйнтховеном. Он нашел, что электродвижущая сила сердца, регистрируемая во II стандартном отведении, равна сумме электродвижущих сил в I и III отведениях. Выражением электродвижущей силы является высота зубцов, поэтому зубцы II отведения по своей величине равны алгебраической сумме зубцов I и III отведений.

Для отведения потенциалов от грудной клетки рекомендуют прикладывать первый электрод к одной из шести показанных на рис. 7.6 точек. Вторым электродом служат три соединенных вместе электрода, наложенных на обе руки и левую ногу. В этом случае форма ЭКГ отражает электрические изменения только на участке приложения грудного электрода. Объединенный электрод, приложенный к трем конечностям, является индифферентным, или «нулевым», так как его потенциал не изменяется на протяжении всего сердечного цикла. Такие электрокардиографические отведения называются униполярными, или однополюсными. Эти отведения обозначаются латинской буквой V (V1, V2 и т. д.).

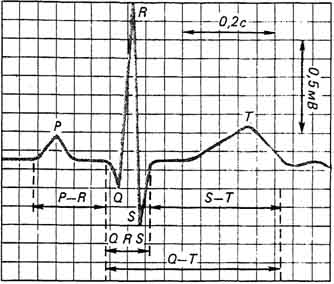

При анализе ЭКГ определяют амплитуду зубцов в мВ (mV), время их протекания в с, длительность сегментов — участков изопотенциальной линии между соседними зубцами и интервалов, включающих в себя зубец и прилегающий к нему сегмент.

Формирование ЭКГ (ее зубцов и интервалов) обусловлено распространением возбуждения в сердце и отображает этот процесс. Зубцы возникают и развиваются, когда между участками возбудимой системы имеется разность потенциалов, т. е. какая-то часть системы охвачена возбуждением, а другая нет. Изопотенциальная линия возникает в случае, когда в пределах возбудимой системы нет разности потенциалов, т. е. вся система не возбуждена или, наоборот, охвачена возбуждением. С позиций электрокардиологии, сердце состоит из двух возбудимых систем — двух мышц: мышцы предсердий и мышцы желудочков. Эти две мышцы разделены соединительнотканной фиброзной перегородкой. Связь между двумя мышцами и передачу возбуждения осуществляет проводящая система сердца. В силу того, что мышечная масса проводящей системы мала, генерируемые в ней потенциалы при обычных усилениях стандартных электрокардиографов не улавливаются. Следовательно, зарегистрированная ЭКГ отражает последовательный охват возбуждением сократительного миокарда предсердий и желудочков.

Зубец Р (см. рис. 7.7) отображает охват возбуждением предсердий и получил название предсердного. Далее возбуждение распространяется на предсердно-желудочковый узел и движется по проводящей системе желудочков. В это время электрокардиограф регистрирует изопотенциальную линию (оба предсердия полностью возбуждены, оба желудочка еще не возбуждены, а движение возбуждения по проводящей системе желудочков не улавливается электрокардиографом — сегмент PQ на ЭКГ).

В предсердиях возбуждение распространяется преимущественно по сократительному миокарду лавинообразно от синусно-предсердной к предсердно-желудочковой области. Скорость распространения возбуждения по специализированным внутрипредсердным пучкам в норме примерно равна скорости распространения по сократительному миокарду предсердия, поэтому охват возбуждением предсердий отображается монофазным зубцом Р. Охват возбуждением желудочков осуществляется посредством передачи возбуждения с элементов проводящей системы на сократительный миокард, что обусловливает сложный характер комплекса QRS, отражающего охват возбуждением желудочков. При этом зубец Q обусловлен возбуждением верхушки сердца, правой сосочковой мышцы и внутренней поверхности желудочков, зубец R — возбуждением основания сердца и наружной поверхности желудочков. Процесс полного охвата возбуждением миокарда желудочков завершается к окончанию формирования зубца S. Теперь оба желудочка возбуждены и сегмент ST находится на изопотенциальной линии вследствие отсутствия разности потенциалов в возбудимой системе желудочков.

Зубец Т отражает процессы реполяризации, т. е. восстановление нормального мембранного потенциала клеток миокарда. Эти процессы в различных клетках возникают не строго синхронно. Вследствие этого появляется разность потенциалов между еще деполяризованными участками миокарда (т. е. обладающими отрицательным зарядом) и участками миокарда, восстановившими свой положительный заряд. Указанная разность потенциалов регистрируется в виде зубца Т. Этот зубец — самая изменчивая часть ЭКГ. Между зубцом Т и последующим зубцом Р регистрируется изопотенциальная линия, так как в это время в миокарде желудочков и в миокарде предсердий нет разности потенциалов. Видимого отображения на ЭКГ зубца, соответствующего реполяризации предсердий, нет в связи с тем, что он по времени совпадает с мощным комплексом QRS и поглощается им. При поперечной блокаде сердца, когда не каждый зубец Р сопровождается комплексом QRS, наблюдается предсердный зубец Та (T-атриум), отображающий реполяризацию предсердий.

Общая продолжительность электрической систолы желудочков (Q—T) почти совпадает с длительностью механической систолы (механическая систола начинается несколько позже, чем электрическая).

Электрокардиограмма позволяет оценить характер нарушений проведения возбуждения в сердце. Так, по величине интервала Р—Q (от начала зубца Р и до начала зубца Q) можно судить о том, совершается ли проведение возбуждения от предсердия к желудочку с нормальной скоростью. В норме это время равно 0,12—0,2 с. Общая продолжительность комплекса QRS отражает скорость охвата возбуждением сократительного миокарда желудочков и составляет 0,06—0,1 с (см. рис. 7.7).

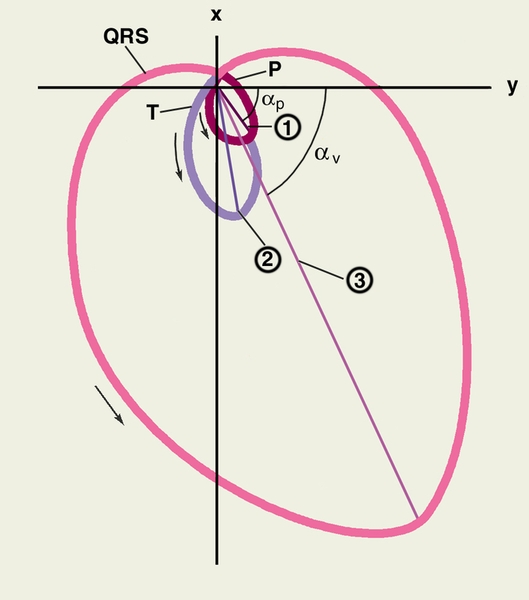

Процессы деполяризации и реполяризации возникают в разных участках миокарда неодновременно, поэтому величина разности потенциалов между различными участками сердечной мышцы на протяжении сердечного цикла изменяется. Условную линию, соединяющую в каждый момент две точки, обладающие наибольшей разностью потенциалов, принято называть электрической осью сердца. В каждый данный момент электрическая ось сердца характеризуется определенной величиной и направлением, т. е. обладает свойствами векторной величины. Вследствие неодновременности охвата возбуждением различных отделов миокарда этот вектор изменяет свое направление. Оказалась полезной регистрация нетолько величины разности потенциалов сердечной мышцы (т. е. амплитуды зубцов на ЭКГ), но и изменений направления электрической оси желудочков сердца. Одновременная запись изменений величины разности потенциалов и направления электрической оси получило название векторэлектрокардиограммы (ВЭКГ).

Изменение ритма сердечной деятельности. Электрокардиография позволяет детально анализировать изменения сердечного ритма. В норме частота сердечных сокращений составляет 60—80 в минуту, при более редком ритме — брадикардии — 40—50, а при более частом — тахикардии — превышает 90—100 и доходит до 150 и более в минуту. Брадикардия часто регистрируется у спортсменов в состоянии покоя, а тахикардия — при интенсивной мышечной работе и эмоциональном возбуждении.

У молодых людей наблюдается регулярное изменение ритма сердечной деятельности в связи с дыханием — дыхательная аритмия. Она состоит в том, что в конце каждого выдоха частота сердечных сокращений урежается.

Экстрасистолы. При некоторых патологических состояниях сердца правильный ритм эпизодически или регулярно нарушается внеочередным сокращением — экстрасистолой. Если внеочередное возбуждение возникает в синусно-предсердном узле в тот момент, когда рефрактерный период закончился, но очередной автоматический импульс еще не появился, наступает раннее сокращение сердца — синусовая экстрасистола. Пауза, следующая за такой экстрасистолой, длится такое же время, как и обычная.

Внеочередное возбуждение, возникшее в миокарде желудочков, не отражается на автоматии синусно-предсердного узла. Этот узел своевременно посылает очередной импульс, который достигает желудочков в тот момент, когда они еще находятся в рефрактерном состоянии после экстрасистолы, поэтому миокард желудочков не отвечает на очередной импульс, поступающий из предсердия. Затем рефрактерный период желудочков кончается и они опять могут ответить на раздражение, но проходит некоторое время, пока из синусно-предсердного узла придет второй импульс. Таким образом, экстрасистола, вызванная возбуждением, возникшим в одном из желудочков (желудочковая экстрасистола), приводит к продолжительной так называемой компенсаторной паузе желудочков при неизменном ритме работы предсердий.

У человека экстрасистолы могут появиться при наличии очагов раздражения в самом миокарде, в области предсердного или желудочковых водителей ритма. Экстрасистолии могут способствовать влияния, поступающие в сердце из ЦНС.

Трепетание и мерцание сердца. В патологии можно наблюдать своеобразное состояние мышцы предсердий или желудочков сердца, называемое трепетанием и мерцанием (фибрилляция). При этом происходят чрезвычайно частые и асинхронные сокращения мышечных волокон предсердий или желудочков — до 400 (при трепетании) и до 600 (при мерцании) в минуту. Главным отличительным признаком фибрилляции служит неодновременность сокращений отдельных мышечных волокон данного отдела сердца. При таком сокращении мышцы предсердий или желудочков не могут осуществлять нагнетание крови. У человека фибрилляция желудочков, как правило, смертельна, если немедленно не принять меры для ее прекращения. Наиболее эффективным способом прекращения фибрилляции желудочков является воздействие сильным (напряжением в несколько киловольт) ударом электрического тока, по-видимому, вызывающим одновременно возбуждение мышечных волокон желудочка, после чего восстанавливается синхронность их сокращений.

ЭКГ и ВЭКГ отражают изменения величины и направления потенциалов действия миокарда, но не позволяют оценить особенности нагнетательной функции сердца. Потенциалы действия мембраны клеток миокарда представляют собой лишь пусковой механизм сокращения клеток миокарда, включающий определенную последовательность внутриклеточных процессов, заканчивающихся укорочением миофибрилл. Эта серия последовательных процессов получила название сопряжения возбуждения и сокращения

Дополнительно: Электрокардиограмма

Распространение возбуждения от водителя ритма по проводящей системе сердца и самой сердечной мышце сопровождается возникновением на поверхности клеток отрицательного потенциала. В связи с этим происходит синхронный разряд огромного числа возбужденных единиц, их суммарный потенциал оказывается настолько велик, что может регистрироваться далеко за пределами сердца на поверхности тела. В силу высокой проводимости прилежащие к сердцу ткани становятся электроотрицательными.

В связи с многокамерной геометрией миогенного сердца позвоночных регистрируемая электрическая волна имеет сложный характер и отражает возникновение в миокарде деполяризации и реполяризации, а не его сокращение. Кривую, отражающую динамику разности потенциалов в двух точках электрического поля сердца в течение сердечного цикла, называют электрокардиограммой (ЭКГ), а метод исследования —электрокардиографией.

Электрокардиограмма была впервые зарегистрирована в 1887 г. А.Д. Уоллером, но широкое распространение получила после использования В. Эйнтховеном (1903) струнного гальванометра для исследования электрических потенциалов сердца.

Для регистрации ЭКГ у человека применяют три стандартных отведения — расположение электродов на поверхности тела (рис. 8.13). Первое отведение — на правой и левой руке, второе — на правой руке и левой ноге, третье — на левой руке и левой ноге. Помимо стандартных отведений применяют отведение от разных точек грудной клетки в области расположения сердца, а также однополюсные или униполярные отведения.

Типичная ЭКГ позвоночных животных и человека состоит из пяти положительных и отрицательных колебаний — зубцов, соответствующих циклу сердечной деятельности (рис. 8.14). Их обозначают латинскими буквами от Р до Т. Промежутки между зубцами называют сегментами, совокупность зубца и сегмента —интервалом. Три крупных зубца - Р, R, Т — обращены вершиной вверх, два мелких -Q, S — направлены вниз.

Зубец Р отражает период возбуждения предсердий, являясь алгебраической суммой потенциалов, возникающих в правом и левом предсердии. Его длительность равна в среднем 0,1 с. Сегмент PQ соответствует проведению возбуждения через предсердно-желудочковый узел. Он продолжается от 0,12 до 0,18 с.

Комплекс QRST обусловлен возникновением и распространением возбуждения в миокарде желудочков, поэтому его называют желудочковым комплексом.Возбуждение желудочков начинается с деполяризации межжелудочковой перегородки, что ведет к появлению на ЭКГ интегрального вектора — направленного вниз зубца Q.

Рис.

8.14. Типичная ЭКГ человека во втором

отведении (фронтальная плоскость)

Рис.

8.14. Типичная ЭКГ человека во втором

отведении (фронтальная плоскость)

Обозначены зубцы Р, Q, R, S, Т; промежутки между линиями на бумаге составляют 1 мм (здесь увеличено)

Зубец R является самым высоким в ЭКГ. Он представляет собой период распространения возбуждения по основаниям желудочков, в то время как зубец Sотражает полный охват возбуждением желудочков, когда вся поверхность сердца стала электроотрицательной и исчезла, таким образом, разность потенциалов между отдельными участками сердца. Комплекс QRS совпадает с реполяризацией предсердий. Его длительность составляет 0,06−0,09 с.

Зубец Т отражает восстановление нормального потенциала мембраны клеток миокарда, т.е. реполяризации миокарда. Этот зубец является самой изменчивой частью ЭКГ, так как реполяризация происходит не одновременно в разных волокнах миокарда. Сегмент ТР совпадает с периодом покоя сердца — общей паузой и диастолой. Общая длительность комплекса QRST равна примерно 0,36 с. Электрокардиограмма и основные показатели деятельности сердца в различные фазы сердечного цикла приведены на рис. 8.15.

Относительная продолжительность отдельных фаз ЭКГ млекопитающих имеет сходный характер, несмотря на то что ритм сердца варьирует у них в очень широких пределах. Например, у мыши при частоте сердечных сокращений 635 в 1 мин интервал PR составляет 57 %, QT — 42 %, у крокодила при частоте сердечных сокращений 36 в 1 мин соответственно PR — 30 %, QT — 70 %. Во время зимней спячки, например, у ежа сердце сокращается в редком ритме, поэтому интервал PRбудет несравненно длиннее других компонентов ЭКГ.

В разных областях сердца во время сердечного цикла процессы деполяризации и реполяризации возникают не одновременно. В связи с этим колеблется и разность потенциалов между ними. Условную линию, соединяющую две точки ЭКГ с наибольшей разностью потенциалов, называют электрической ось/о сердца. В отдельные периоды она характеризуется разной величиной и направленностью, т, е. обладает свойством векторной величины. Одновременная регистрация величины разности потенциалов и характера электрической оси сердца называется вектор-кардиограммой.

Рис.

8.15. Процессы, соответствующие определенным

фазам сердечного цикла:

Рис.

8.15. Процессы, соответствующие определенным

фазам сердечного цикла:

1 - давление в аорте, II — давление в желудочке, III — давление в предсердии, IV — изменение объема желудочков, V — венный пульс; VI — электрокардиограмма; VII — тоны сердца;

1 - закрытие атриовентрикулярных клапанов и начало сокращения желудочков, 2 - раскрытие аортальных клапанов; 2−3 — фаза быстрого изгнания, 3 - 4 — фаза медленного изгнания, 4 - 5 — протодиастолическая фаза, 6 — закрытие аортальных клапанов, 6−7 — быстрое наполнение; от отметки 7 до начала систолы предсердий — поздняя диастолическая фаза; отметка времени на кривой V (ОД с) соответствует всем трем нижним кривым

У беспозвоночных электрограмма нейрогенного сердца состоит из быстрых осцилляции и медленных колебаний. Эти разряды соответствуют потенциалам нейсмекерных ганглиозных клеток. Их удается зарегистрировать от одиночных нейронов. У членистоногих форма и продолжительность аналогичных разрядов зависят от многих факторов таких, например, как температура.

У ракообразных в сердечных ганглиях небольшое число нервных клеток образует единую систему, обладающую ритмической активностью. Клетки эти мелкие и крупные. Мелкие являются пейсмекерами, крупные — моторными нейронами, воспроизводящими ритм пейсмекеров. От пейсмекерных нейронов регистрируются медленные потенциалы. Моторные клетки разряжаются частыми импульсами в виде залпов. Они не влияют на пейсмекерные клетки своими разрядами, но могут оказывать электротоническое действие. Характер взаимоотношений между ними предполагает наличие реверберирующих контуров.

Вектор кардиография представляет собой графическое изображение последовательности изменения мгновенных векторов электродвижущей силы сердца в пространстве по направлению и величине. Она имеет вид петли, которая образуется при соединении свободных концов этих векторов, исходящих из одной точки (см. рис. 32). Петля может быть плоской и пространственной. Петли плоскостной ВКГ образуются в каждой из 3 плоскостей (горизонтальной, фронтальной, сагиттальной) с помощью 2 отведений ЭКГ. Ими могут быть отведения стандартной ЭКГ либо специальные ортогональные отведения X, Y, Z, оси которых располагаются соответственно поперечно, вертикально и сагиттально. Процесс де поляризации желудочков на ВКГ отражается петлей QRS. При смещении сегмента ST от изолинии она незамкнутая. Реполяризация желудочков образует петлю Т, деполяризация предсердий — петлю Р.

Диагностическое значение векторкардиографии состоит в возможности определять: 1) гипертрофию желудочков и предсердий; 2) блокаду ножек пучка Гиса и их ветвей; 3) инфаркт и ишемию миокарда; 4) синдром преждевременной деполяризации желудочков. В этих случаях векторкардиография более чувствительна, чем электрокардиография, и может использоваться в дополнение к ней для уточнения диагноза данной патологии.

Векторкардиография имеет наибольшие преимущества перед электро кардиографией при: 1) диагностике инфаркта миокарда базальной и диафрагмальной локализации; 2) выявлении рубцовых изменений в миокарде в случаях наличия глубоких зубцов Q и отсутствия роста зубцов /*, особенно на фоне блокад ножек пучка Гиса; 3) диагностике гипертрофии правого желудочка. В то же время векторкардиографию нельзя использовать для диагностики аритмий и она не позволяет измерять временные интервалы Р- и др.

Клиническое применение векторкардиографии значительно ограничено в связи с отсутствием до настоящего времени унифицированных систем отведений и количественных диагностических критериев.

Векторкардиография — метод исследования сердца, основанный, как и электрокардиография, на регистрации изменений за сердечный цикл суммарного вектора электродвижущих сил сердца, но в проекции его не на линию (ось отведения), а на плоскость. Регистрируют векторкардиограмму (ВКГ) с помощью специального прибора — векторкардиографа.

Ход электрического возбуждения по миокарду отображается на ВКГ в виде трех основных петель — Р, QRS и Т (рис.), обозначенных по их соответствию зубцам Р и Т и комплексу QRS электрокардиограммы. Сопоставление ВКГ, записанных в трех и более взаимно непараллельных плоскостях, позволяет достоверно представить динамику суммарных векторов предсердий и желудочков сердца по времени в трехмерном пространстве. Для удобства анализа процесса возбуждения в предсердиях производят изолированную регистрацию петли Р с большим усилением (предсердная В.

). Анализируют ВКГ по максимальной длине (максимальному вектору) и ширине петель, их форме, углам отклонения максимальных векторов от координатных осей плоскости регистрации и другим параметрам. Они существенно и определенным образом изменяются при гипертрофии предсердий и желудочков, блокадах сердца, инфаркте миокарда, гетеротопном ритме, что позволяет применять В. для диагностики этих форм патологии.

Однако

лишь в немногих случаях В. дает более

ценную диагностическую информацию, чем

электрокардиография. В широкой

диагностической практике В. не

используется. Ее применяют в основном

в кардиологических отделениях для

уточненной диагностики некоторых блокад

и нарушений ритма сердца (при недостаточности

данных электрокардиографии), гипертрофии

и гиперфункции предсердий (с помощью

предсердной В.), а также в научных

исследованиях.

Петли векторкардиограммы в системе прямоугольных координат (оси х, у), образуемые ходом возбуждения (обозначено стрелками) по предсердиям (петля Р — коричневого цвета) и желудочкам сердца (петля деполяризации желудочков QRS — красного цвета, петля реполяризации Т — фиолетового цвета): 1, 2 и 3 — максимальные векторы петель Р, Т и QRS; p и — углы отклонения максимальных векторов от координатной оси у.

№17 см №16

№18??? Определение систолического и минутного объема крови. Систолическим (ударным) объемом называется количество крови, выбрасываемое сердцем при каждом его сокращении. Нормальная величина систолического объема колеблется в пределах 50 — 75 мл. Минутный объем — это количество крови, выбрасываемое сердцем в течение минуты. У здоровых людей в состоянии покоя минутный объем составляет 3,5 — 8 л.

В клинической практике определяют минутный объем, а ударный объем высчитывают путем деления величины минутного объема на число сердечных сокращений в минуту.Наиболее точен прямой метод Фика, основанный на определении количества вещества, поступающего в кровь за 1 мин, и степени увеличения его концентрации в крови. Так, концентрация кислорода в крови (О), прошедшей через сосуды легких, возрастает на величину, определяемую по артерио-веноз-ной разнице (А-В). Зная потребление кислорода в 1 мин, которое определяется по его дефициту в выдыхаемом воздухе, и артериовенозную разницу, минутный объем (МО) рассчитывают по формуле: МО =O/A-BБолее распространены косвенные методы определения минутного объема: методы разведения красителей и радиоизотопный. Обследуемому внутривенно вводят краску (синий Эванса) или вещества, меченные радиоактивными изотопами, а затем измеряют их концентрацию в артериальной крови. Зная количество введенного вещества, его концентрацию в крови и время прохождения через определенный отрезок сосудистого русла, по специальным формулам рассчитывают минутный объем.

Систолический объём и минутный объём - основные показатели, которые характеризуют сократительную функцию миокарда.

Систолический объём - ударный пульсовой объём - тот объём крови, который поступает из желудочка за 1 систолу.

Минутный объём - объём крови, который поступает из сердца за 1 минуту. МО = СО х ЧСС (частота сердечных сокращений)

У взрослого минутный объём приблизительно 5-7 л, у тренированного - 10 - 12 л.

Факторы, влияющине на систолический объём и минутный объём:

масса тела, которой пропорциональна масса сердца. При массе тела 50-70 кг - объём сердца 70 - 120 мл;

количество крови, поступающей к сердцу (венозный возврат крови) - чем больше венозный возврат, тем больше систолический объём и минутный объём;

сила сердечных сокращений влияет на систолический объём, а частота - на минутный объём.

Систолический объём и минутный объём определяются 3-мя следующими методами.

Рассчетные методы (формула Старра): Систолический объём и минутный объём рассчитывается с помощью: массы тела, массы крови, давления крови. Очень приблизительный метод.

Концентрационный метод - зная концентрацию любого вещества в крови и его объём - рассчитывают минутный объём (вводят опредлелённое количество индиферентного вещества).

Разновидность - метод Фика - определяется количество поступившего в организм за 1 минуту О2 (необходимо знать артериовенозную разницу по О2).

Инструментальные - кардиография (кривая регистрации электрического сопротивления сердца). Определяется площадь реограммы, а по ней - величина систолического объёма.

Дополнительно:

Методы определения минутного объёма крови

Наиболее точный способ определения минутного объема кровотока у человека предложен Фиком (1870). Он состоит в косвенном вычислении МОК, которое производят, зная разницу между содержанием кислорода в артериальной и венозной крови, объем кислорода, потребляемого человеком в минуту. Допустим, что в 1 мин через легкие в кровь поступило 400 мл кислорода и количество кислорода в артериальной крови на 8 об.% больше, чем в венозной. Это означает, что каждые 100 мл крови поглощают в легких 8 мл кислорода; следовательно, чтобы усвоить все количество кислорода, который поступил через легкие в кровь за минуту (в нашем примере 400 мл), необходимо, чтобы через легкие прошло 100×400/8=5000 мл крови. Это количество крови и составляет МОК, который в данном случае равен 5000 мл.

При использовании метода Фика необходимо брать смешанную венозную кровь из правой половины сердца. Венозную кровь у человека берут из правой половины сердца при помощи катетера, вводимого в правое предсердие через плечевую вену. Метод Фика, являясь наиболее точным, не получил широкого распространения в практике из-за технической сложности и трудоемкости (необходимость катетеризации сердца, пунктирование артерии, определение газообмена).

Для определения МОК разработан ряд других методов. Многие из них основаны на принципе разведения индикаторов, который состоит в том, что находят разведение и скорость циркуляции какого-либо вещества, введенного в вену. В настоящее время широко применяют некоторые краски и радиоактивные вещества. Введенное в вену вещество проходит через правые отделы сердца, малый круг кровообращения, левые отделы сердца и поступает в артерии большого круга кровообращения, где и определяют его концентрацию. Сначала она волнообразно нарастает, затем падает. Через некоторое время, когда порция крови, содержавшая максимальное количество вещества, вторично пройдет через левые отделы сердца, его концентрация в артериальной крови вновь немного увеличивается (так называемая волна рециркуляции). Замечают время от момента введения вещества до начала рециркуляции и вычерчивают кривую разведения, т. е. изменения концентрации (нарастания и убыли) исследуемого вещества в крови. Зная количество вещества, введенного в кровь и содержащегося в артериальной крови, а также время, потребовавшееся на прохождение всего количества введенного вещества через систему кровообращения, можно вычислить минутный объем кровотока в л/мин по формуле:

МОК=60×J/C×T,

где J – количество введенного вещества, мг; С – средняя концентрация вещества, вычисленная по кривой разведения, мг/л; Т – длительность первой волны циркуляции, с.

Используют также метод интегральной реографии. Реография (импендансография) – метод регистрации электрического сопротивления тканей человеческого тела электрическому току, пропускаемому через тело. Чтобы не вызвать повреждения тканей, используют токи сверхвысокой частоты и очень небольшой силы. Сопротивление крови значительно меньше, чем сопротивление тканей, поэтому увеличение кровенаполнения тканей значительно снижает их электрическое сопротивление.

Если регистрировать суммарное электрическое сопротивление грудной клетки в нескольких направлениях, то периодические резкие уменьшения его возникают в момент выброса сердцем в аорту и легочную артерию систолического объема крови. При этом величина уменьшения сопротивления пропорциональна величине систолического выброса. Помня об этом и используя формулы, учитывающие размеры тела, особенности конституции и т. д., можно по реографическим кривым определить величину систолического объема крови, а умножив ее на число сердечных сокращений, - получить величину МОК. В кардиохирургической практике для определения МОК используют методы оценки объемной скорости кровотока в аорте, так как через аорту протекает весь МОК, за исключением коронарного кровотока.

Дополнительно: Определенный интерес представляет применение реографии для определения систолического объема крови. Этот способ заключается в измерении колебаний сопротивления тела человека токам высокой частоты на протяжении сердечного цикла. Падение сопротивления в систолу в общем пропорционально величине сердечного выброса. Основываясь на этом факте и ведется расчет систолического объема крови (Fejfar и др., 1955; М. И. Тищенко, 1970).

Для проведения реографических исследований применяются различные схемы расположения электродов на теле испытуемого.

Проведение большинства реографических методов осложняется таким недостатком, как задержка дыхания, что было преодолено в так называемой методике интегральной реографии, предложенной М. И. Тищенко (1973). Для расчета систолического объема крови у мужчин и у женщин с помощью этой методики автором были предложены следующие формулы, где амплитуда анакроты кривой, амплитуда калибровочного сигнала, - рост испытуемого. С -длительность сердечного цикла, исходное сопротивление между электродами, длительность катокротической части кривой.

В последние годы широкое применение получил метод тетраполярной реографии для определения систолического объема крови у человека. Kubicek и др. (1966) предложили следующую формулу для определения ударного объема крови по тстраполярной реограмме, где К-коэффициент, зависящий от места наложения электродов, от типа применяемого прибора (его рабочей частоты) и погрешности относительно прецизионного метода определения сердечного выброса, р - удельное сопротивление крови (в омах на см), L - расстояние между ток измеряющими электродами (см), Z - межэлектродный импеданс, Ad-амплитуда дифференцированной рсограммы, отнесенная к амплитуде калибровочного сигнала, Ти - время изгнания крови. Современная аппаратура, позволяющая проводить калибровку дифференцированной реограммы, дает возможность точно измерить все физические величины, входящие в формулу Кубичека.

По данным Ю. Т. Пушкаря и соавт. (1977), применявших реоплетизмограф РПГ2-02 отечественного производства и сопоставлявших величины систолического объема крови, полученные с помощью реографин и методом Фика у больных людей, наблюдалась высокая корреляционная связь.

По нашим данным (полученным совместно с 3. Б. Бе-лоцерковским и Я. X. Тийдусом), у здоровых высококвалифицированных спортсменов в условиях покоя между величинами ударного объема крови, определенными методом тетраполярной реографии и методом возвратного дыхания углекислотой имела место средняя степень связи (г=0,51). Тетраполярная реографии при динамическом обследовании позволяет получить достаточно надежные данные. При физической нагрузке данная методика не применяется в связи с помехами, возникающими от смещений электродов по отношению к участкам их наложения на теле спортсмена.

№19 Фонокардиография (греч. phōnē звук + kardia сердце + graphō писать, изображать) — метод исследования и диагностики нарушений деятельности сердца и его клапанного аппарата, основанный на регистрации и анализе звуков, возникающих при сокращении и расслаблении сердца. Ф. объективизирует данные аускультации сердца, уточняет их результатами амплитудного и частотного анализа звуков, измерения их длительности и интервалов между ними. Синхронная с Ф. регистрация электрокардио- и сфигмограммы используется для анализа фазовой структуры сердечного цикла (см. Поликардиография).

Для Ф. используют специальные приборы — фонокардиографы, основными элементами конструкции которых являются микрофон, преобразующий звуковые колебания в электрические; частотные фильтры, совмещенные с усилителями поступающих от микрофона сигналов; регистрирующее устройство, обеспечивающее запись (чернильную или на фотобумаге) колебаний до 1000 Гц при скорости лентопротяжки 50 и 100 мм/с. Использование разных типов микрофонов (линейного, стетоскопического, логарифмического) и полосовых фильтров позволяет для выделения диагностически значимых звуковых феноменов регистрировать звуковые колебания как в практически полном и аускультируемом, так и в специально избранном диапазоне частот. Обычно запись производят одновременно на разных частотных каналах регистратора в низко-, средне- и высокочастотном диапазо��ах синхронно с записью ЭКГ.

Фонокардиографию осуществляют в специально оборудованной звукоизолированной комнате при температуре помещения не ниже 18°, т.к. запись производят с обнажением верхней половины туловища обследуемого, у которого в холодном помещении может появиться мышечная дрожь, создающая помехи. Обследуемый лежит горизонтально на спине с вытянутыми вдоль туловища руками. Вначале производят запись ЭКГ в стандартных, а при необходимости также в однополюсных отведениях от конечностей, что позволяет выбрать для синхронной записи отведение ЭКГ, в котором четко выражены основные зубцы. Затем производят градуировку масштаба регистрации на каналах фонокардиографа таким образом, чтобы калибровочный сигнал 1 мВдавал отклонение кривой на 1 см. До Ф. целесообразно провести тщательную аускультацию сердца с выделением наиболее существенных для регистрации звуковых феноменов и определением точек их наилучшего выслушивания на грудной клетке. Микрофон устанавливают последовательно в 6 стандартных точках (рис. 1), а с учетом данных аускультации запись может быть произведена и в нестандартных точках. В точках на передней грудной стенке микрофон, как правило, удерживается собственной тяжестью без дополнительной фиксации, в других точках его приходится фиксировать резиновым поясом, который важно правильно закрепить. Очень плотное прикрепление микрофона препятствует регистрации звуков высокой частоты, а неплотное — мешает улавливать низкие. Не рекомендуется при записи придерживать микрофон пальцами из-за возможного возникновения помех, однако этого трудно избежать у некоторых больных с узкой грудной клеткой и резко обозначенными ребрами, а также у детей. В таких случаях обязательна неподвижность фиксирующих пальцев. Правильность установки микрофона контролируется на слух при помощи телефона. Обследуемому предлагают сделать очередной обычной глубины выдох и задержать дыхание, после чего включают лентопротяжку вначале на скорость 50 мм/с, затем, убедившись в хорошем качестве записи, — на 100 мм/с(при этой скорости движения ленты записываемую кривую легче анализировать). Аналогично производят запись с другой точки. Зарегистрированные кривые — фонокардиограммы (ФКГ) анализируют. У детей фонокардиография производится принципиально так же, но маленькие дети не могут задерживать дыхание, что учитывают при анализе и интерпретации регистрируемых кривых.

В ряде случаев с диагностической целью желательна запись ФКГ на высоте глубокого вдоха, в положении больного на левом боку, после физической нагрузки, а также до и после применения фармакологических препаратов, например нитроглицерина.

Анализ регистрируемых на ФКГ звуковых феноменов проводится по их отношению к периодам систолы или диастолы, амплитуде, частоте, интервалам между ними или между регистрируемыми звуковыми феноменами и зубцами синхронно записанной ЭКГ. Шумы характеризуют также по их форме на ЭКГ, образуемой кривыми, огибающими максимальные отклонения осцилляций шума от изолинии. Распространены такие обозначения шумов по их форме, как убывающий, ромбовидный, веретенообразный, лентовидный. Шумы могут примыкать к тонам, отделяться от них некоторым интервалом, занимать только середину систолы или всю систолу (голосистолический шум), определяться только в начале диастолы (протодиастолический шум), в ее середине (мезодиастолический шум) или в конце — перед началом систолы (пресистолический шум).

Нормальная фонокардиограмма у взрослых в подавляющем большинстве случаев представлена только двумя основными тонами сердца — систолическим I тоном (им начинается акустическая систола сердца) и диастолическим II тоном, начало которого соответствует окончанию систолы и началу диастолы. Длительность акустической систолы (интервал между началами I и II тонов) зависит от частоты сердечных сокращений; в сопоставлении с интервалами Q—Т на ЭКГ (электрическая систола) она в норме короче на 0,04—0,05 с, а при нарушениях обмена в миокарде может удлиняться. Реже регистрируются непостоянные диастолические (т.е. в период диастолы — между II и I тонами) III и IV тоны (рис. 2), крайне редко — другие дополнительные тоны. Сердечные шумы у взрослых в норме обычно не выслушиваются и не регистрируются на ФКГ как в период систолы между I и II тонами (систолический шум), так и в период диастолы (диастолический шум). Однако иногда в связи с некоторыми особенностями гемодинамики при отсутствии поражения клапанов сердца возникают шумы, называемые функциональными. У взрослых функциональный шум практически никогда не бывает диастолическим; функциональный систолический шум обычно характеризуется на ФКГ колебаниями низкой и средней частоты (до 200 Гц) и изменчивостью по амплитуде, продолжительности и форме в разных сердечных циклах. На ФКГ у детей довольно часто определяют так называемый физиологический систолический шум изгнания крови, а иногда (тем чаще, чем меньше возраст ребенка) регистрируется низкочастотный, практически не воспринимаемый ухом функциональный диастолический шум, располагающийся в середине диастолы (после III тона).

Интенсивность тонов и шумов сердца оценивают по амплитуде соответствующих им осцилляций. При анализе сердечных тонов большое значение имеют также взаимное сравнение их амплитуд и измерение некоторых интервалов. При записи ФКГ с точек 1, 2 и 3 (см.рис. 1) амплитуда наибольших осцилляций I тона сердца в норме колеблется в пределах 10—25 мм, II тона — 6—15 мм; отношение максимальных амплитуд I и II тонов составляет приблизительно 3:2. В точках 4 и 5 интенсивность I и II тонов может быть равной, а в ряде случаев II тон имеет большую амплитуду, чем I тон. Интервал от начала зубца Q на ЭКГ до первых осцилляций I тона на ФКГ (интервал Q—I тон) в норме составляет 0,02—0,05 с. Частота осцилляций I тона лежит в пределах 30—120 Гц,

II тона — 70—150 Гц. Общая длительность I тона составляет 0,07—0,15 с, II тона — 0,04—0,12 с. На фонограмме II тона обычно различимы две группы высокочастотных осцилляций с интервалом между ними 0,02—0,04 с; первая из них в норме соответствует захлопыванию створок аортального клапана (аортальный компонент II тона), вторая — захлопыванию створок клапана легочного ствола (легочный компонент II тона). Амплитуда осцилляций III тона обычно составляет 2—3 мм. Интервал между II и III тонами на верхушке сердца в норме не превышает 0,15 с (у детей он составляет в среднем 0,13 с). У основания сердца — 0,18 с. IV тон начинается через 0,06—0,12 с после начала зубца Р на ЭКГ, он непостоянен по амплитуде (но всегда меньше II тона), представлен обычно одним — двумя низкочастотными колебаниями общей продолжительностью около 0,03 с; интервал между IV и I тонами в среднем составляет 0,06 с.

Ф. — один из весьма информативных из неинвазивных методов диагностики клапанных пороков сердца, основанной на выявлении и анализе характерных изменений сердечных тонов и особенно связанных с органическим поражением клапанов сердечных шумов, которые регистрируются при всех видах клапанных пороков и при каждом из них имеют особенности, отражаемые на ФКГ (см. Пороки сердца приобретенные). Так, систолический шум при митральной недостаточности сливается с ослабленным I тоном и носит убывающий характер (рис. 3), при аортальном стенозе он часто имеет ромбовидную форму (рис. 4), при недостаточности трехстворчатого клапана — лентовидную (рис. 5). Диастолический шум при аортальной недостаточности начинается сразу после II тона и обычно убывает к середине диастолы, но в ряде случаев прото- и мезодиастолические компоненты шума выделяются (рис. 6). При митральном стенозе у больных с синусовым ритмом сердечных сокращений хорошо различается пресистолическое усиление диастолического шума, предшествующее усиленному I тону (рис. 7). Шумы, обусловленные органическим поражением клапанов, в отличие от функциональных шумов, относятся к высоко- или среднечастотным.

Ф. помогает объективизировать клинические признаки гипертензии малого круга кровообращения любой природы (в т.ч. при митральных пороках сердца). При повышении давления в легочном стволе на ФКГ регистрируется увеличение амплитуды легочного компонента II тона и его приближение к аортальному компоненту (при тяжелой гипертензии он может возникая раньше аортального).

Временная координаты легочного компонента II тона используется для расчета фазы изометрического расслабления правого желудочка, по которой косвенно определяют величину кровяного давления в легочном стволе (по номограмме Бурстина).

У больных с аускультативно определяемым трех- или четырехчленным ритмом сердечных тонов только Ф. позволяет достоверно установить природу составляющих этого ритма. Например, при «ритме перепела» у больных митральным стенозом на ФКГ четко определяется тон открытия митрального клапана (рис. 7); при ритме галопа регистрируются патологически усиленный III тон и различные варианты его взаимоотношений с IV тоном (см. Галопа ритм).

Анализ ФКГ и заключение по выявленным ее изменениям относятся к компетенции специалиста по функциональной диагностике, однако окончательную диагностическую интерпретацию данных ФКГ дает лечащий врач, сопоставляющий эти данные с клиническими и с результатами других специальных исследований.

Аускультация (от лат.аuscultatio – выслушивание) – метод исследования внутренних органов, основанныйна выслушивании звуковых явлений, связанный с их деятельностью

Различают аускультацию прямую(непосредственную) и непрямую (опосредованную).

Правила аускультации:

1 В помещении должно быть тихо и тепло.

2 Положение больного – лучше стоя или сидя (для тяжёлых больных –лёжа).

3 Избегать выслушивания над поверхностью кожи, имеющей волосы.

4 Стетоскоп нужно плотно всей окружностью прижать к коже больного.

5 Во время исследования в соответствии с поставленной задачейврач меняет положение больного

6 Необходимо такжерегулировать дыхание больного, а в некоторых случаях ему предлагают покашливания.

Точки аускультации сердца (I-V).

I — область верхушечного толчка сердца (для выслушиваниямитрального клапана);

II — во 2-м межреберье у правого края грудины ("нааорте");

III — во 2-м межреберье у левого края грудины ("на легочнойартерии") ;

IV — у правого края грудины в месте прикрепления к неймечевидного отростка ("на трехстворчатом клапане");

V — на месте пересечения линии, соединяющей I и II точки с левымкраем грудины (в точке Боткина-Эрба), что примерно соответствует меступрикрепления хрящей 3-4-го ребер к левому краю грудины.

У практически здоровых лицпри выслушивании сердца обычно определяются два тона — первый и второй, иногдатретий (физиологический) и даже четвертый

I тон – систолический –лучше выслушивается у верхушки сердца, состоит из:

1. Систола предсердий -колебания стенок предсердий во время их систолы,при выталкивании крови в желудочки. (предсердный компонент).

2. Асинхронное сокращение желудочков. Захлопывание митрального итрёхстворчатого клапанов(клапанный компонент).

3. Колебания стенок желудочков во время их сокращения. (мышечный компонент I тона).

4. Изгнание. Колебания начальных отделов аорты и легочного ствола прирастяжении их кровью в период изгнания (сосудистый компонент I тона).

II тон – диастолический – лучшевыслушивается у основания сердца, состоит из:

1. Колебания створок полулунных клапановаорты и легочного ствола при их захлопывании в начале диастолы (клапанный компонент)

2. Колебания стенок аорты и легочногоствола (сосудистый компонент)

III тон- вызывается колебаниями стенок желудочков, преимущественно левого (при быстром наполнении их кровью в начале диастолы). Он выслушивается при непосредственной аускультации на верхушке сердца или несколько кнутри от нее, причем лучше в положении больного лежа. Этот тон очень тихий и при отсутствии достаточного опыта аускультации может не улавливаться. Он лучше выслушивается у лиц молодого возраста (в большинстве случаев вблизи верхушечного толчка). IV тон является результатом колебаний стенок желудочков при быстром их наполнении в конце диастолы за счет сокращения предсердий. Выслушивается редко.