- •Раздел I. Общая физиология.

- •Раздел II. Частная физиология.

- •Раздел III. Методы исследования физиологических

- •7. Потенциал действия и его фазы. Изменение проницаемости калиевых, натриевых и кальциевых каналов в процессе формирования потенциала действия.

- •4) Трансформация возбуждений.

- •1.Восприятие, запечатление и запоминание.

- •20.1. Характеристика и классификация адаптивных механизмов

- •Раздел II. Частная физиология.

- •1. Импульсы от рефлексогенных зон:

- •№46 Полостное и пристеночное пищеварение в тонкой кишке

- •№47 Пищеварение в толстом кишечнике.

- •Моторная функция толстого кишечника. Дефекация.

- •Дополнительно: Поджелудочная железа

- •№71 Ствол мозга

- •№72 Средний мозг

- •№89 Вестибулярная система

- •Дополнительно: Обонятельная система

- •Дополнительно: Вкусовая система

- •№95 Висцеральная система

- •2)Информационная функция

- •3)Функция установление порога болевой чувствительности

- •Раздел III. Методы исследования физиологических функций. №1??? Методы изучения возбудимых клеток

- •Дополнительно: Гематокрит. Норма и отклонения

- •Гематокрит выше нормы

- •Гематокрит ниже нормы

- •Время свертывания крови Метод Моравица

- •Глава 4 анализ электрокардиограммы

- •Электрокардиограмма

- •Изменение тонов сердца

- •II тон усилен вследствие:

- •№23 Время кругооборота крови

- •№27??? Определение жизненной ёмкости легких (тест жел)

- •№30 Методика изучения слюноотделения у животных и человека

- •Методы изучения пищеварительных функций. Экспериментальные методы

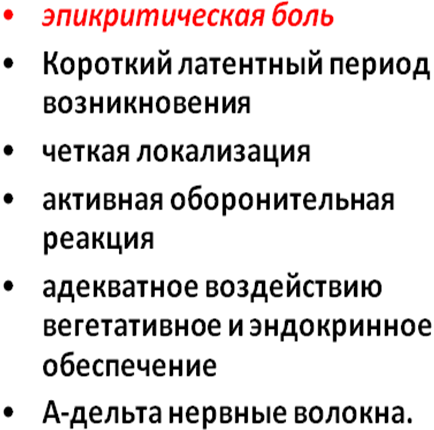

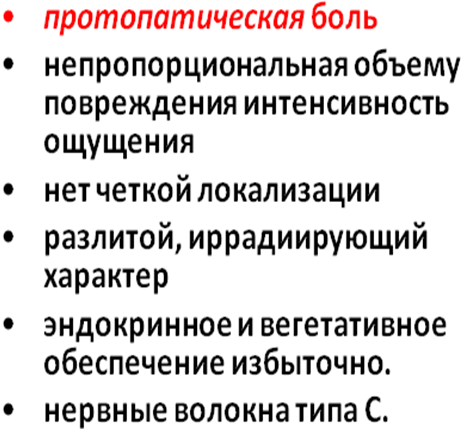

2)Информационная функция

3)Функция установление порога болевой чувствительности

Структурно-функциональная организация АНЦС

Первый уровень:

средний и продолговатый мозг. Система нисходящего тормозного контроля (СНТК).

КОМПОНЕНТЫ:

Центральное серое околоводопроводное вещество,

Ядра шва (большое и дорсальное),

Ядра ретикулярной формации

(гигантоклеточное, парагигантоклеточное, латеральное)

Функции: оказывает тормозное влияние на вcтавочные нейроны

спинного и продолговатого мозга,

угнетает восходящий ноцицептивный поток из любой рецептивной зоны.

Второй уровень – ядра гипоталамуса и миндалина.

КОМПОНЕНТЫ:

ВМГ – вентромедиальные ядра,

ДМГ – дорзомедиальные ядра,

ЛГ - латеральные ядра

Миндалевидный комплекс.

ФУНКЦИИ:

активирует СНТК, тормозит ноцицептивные нейроны спинного и продолговатого мозга, тормозит ноцицептивные нейроны таламуса

Третий уровень вторая сенсорная зона коры больших полушарий головного мозга.Расположена в области внутренней поверхности сильвиевой борозды. ФУНКЦИЯ: активирует нижележащие структуры АНЦС и обеспечивает адекватные реакции на повреждающие стимулы.

Опиоидные пептиды Энкефалины: лей-, мет-энкефалин

Бета-эндорфины –

Динорфины-

Рецепторы эндогенных опиатов:

Рецепторы нейронов желатинозной субстанции и нейронов спинного мозга:

Морфин взаимодействует с μ-рецепторами

энкефалины – с δ -рецепторами

бета-эндорфины – с ε -рецепторами

динорфин и неодинорфин – с κ -рецепторами

блокатор опиатных рецепторов - Налоксон

Принципы терапии боли

уменьшение возбудимости ноцицепторов

блокада передачи болевой импульсации по афферентным нервам (местная анестезия новокаином)

блокада ноцицептивной импульсации по восходящим путям (спинномозговая, или люмбальная анестезия)

подавление активности центральных нейронов эфиром, закисью азота

воздействие на эмоциогенные структуры и на антиноцицептивную систему опиоидами, окситоцином, адреналином

КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛИ по соотношению области локализации боли и места болезненного процесса

Местные боли локализуются в очаге развития

патологического процесса.

Проекционные боли ощущаются по ходу

и на периферии нерва при раздражении

в проксимальном его участке.

Иррадиирующие - боли в области

иннервации одной ветви при наличии очага

раздражения в зоне иннервации другой ветви

одного и того же нерва.

Отраженные боли возникают в участках кожи,

иннервируемых из того же сегмента спинного мозга,

что и внутренние органы, где расположен очаг поражения.

Фантомные боли появляются после ампутации или деафферентации конечности.

Раздел III. Методы исследования физиологических функций. №1??? Методы изучения возбудимых клеток

Электрические явления, которые возникают в возбудимых тканях, обусловлены электрическими свойствами клеточных мембран. Поэтому необходимо остановиться на методических подходах современной физиологии возбудимых тканей, используемых при исследовании электрических характеристик клеточных мембран.

Любая физиологическая установка, предназначенная для изучения возбудимых клеток и тканей, должна содержать следующие основные элементы: 1) электроды для регистрации и стимуляции; 2) усилители биоэлектрических сигналов; 3) регистратор; 4) стимулятор; 5) систему для обработки физиологической информации. В зависимости от задач исследования обычно требуется дополнительное оборудование. Поскольку в современной медицине широко используются методы электрофизиологического исследования и воздействия электрическим током, необходимо кратко познакомиться с основными методическими приемами.

При работе на изолированных органах, тканях и отдельных клетках применяют специальные камеры и растворы определенного состава, например Рингера-Локка, Тироде, Хэнкса, позволяющие в течение длительного времени поддерживать нормальную жизнедеятельность биологического объекта. Во время эксперимента раствор должен быть насыщен кислородом и иметь соответствующую температуру (для хладнокровных животных +20°С, для теплокровных +37°С). В процессе эксперимента необходимо использовать проточные камеры для непрерывного обновления раствора, в котором находится биологический объект.

При электрофизиологических исследованиях используют различные типы электродов, детальное описание которых можно найти в соответствующих руководствах. В то же время есть определенные требования ко всем без исключения электродным системам.

Электроды, которые используют в эксперименте, должны оказывать минимальное влияние на объект исследования, т. е. они должны только передавать информацию от объекта или на объект.

Если в электрофизиологическом эксперименте исследуют собственно процесс возбуждения, то необходимо применять два электрода с различной величиной площади контактной поверхности (желательно в соотношении не менее 1:100), при этом электрод меньшей площади называют активным, или референтным, большей площади — пассивным, или индифферентным. При исследовании процесса распространения возбуждения необходимо использовать два активиых электрода с одинаковой площадью контактных поверхностей, устанавливаемых на возбудимой ткани на некотором расстоянии друг от друга, и индифферентный электрод, который устанавливается в отдалении. В первом случае говорят о моно-(уни-) полярном способе отведения потенциала (раздражении), во втором — о биполярном способе. Необходимо подчеркнуть, что термин «униполярный» способ весьма условен, поскольку всегда регистрируется разность потенциалов, а не абсолютное значение потенциала.

Поскольку работа с биологическим объектом подразумевает контакт электрода с жидкостью, содержащейся в биологическом объекте, высока вероятность возникновения контактных поляризационных потенциалов, которые могут существенно исказить результаты исследования. Чтобы избежать возможных искажений в электрофизиологических экспериментах, как правило, используют специальные слабополяризующиеся электроды, например хлорсеребряные или каломельные, имеющие незначительный поляризационный потенциал.

При исследовании электрофизиологических характеристик отдельных клеток используют стеклянные микроэлектроды. Они представляют собой микропипетку с диаметром кончика менее 0,5 мкм, заполненные ЗМ раствором хлорида калия.

В электрофизиологических экспериментах применяют самые различные усилители биологических сигналов, позволяющие измерять минимальные изменения тока (до 10 А) и напряжения (до 10 -7 В) В связи с тем что регистрируемые сигналы могут иметь высокую скорость нарастания переднего фронта, усилители должны иметь достаточно широкую полосу пропускания (сотни кГц). Наибольшие требования предъявляются ко входным каскадам усилителей, которые должны быть согласованы с внутренним сопротивлением измерительного электрода, причем наибольшие трудности экспериментатор встречает при использовании микроэлектродов для регистрации быстрых изменений тока или потенциала, поскольку микроэлектроды могут иметь очень высокое внутреннее сопротивление (до 150 мОм).

Стимуляторы, регистраторы, системы управления экспериментом и обработки физиологической информации еще более разнообразны и их описание можно найти в специальной литературе.

Исследуемый биообъект (клетка, кусочек ткани) помещен в камеру, содержащую солевой раствор и электрод сравнения. Если измерительный электрод также находится в растворе, то разность потенциалов между ним и электродом сравнения стремится к нулю. В момент проникновения микроэлектрода внутрь клетки регистрируют отрицательный потенциал относительно внешней среды (рис. 2.5, Б). Перемещение кончика микроэлектрода внутри клетки не приводит к изменению измеряемой разности потенциалов, если электрод не повредил клетку. У покоящейся клетки с нормальным метаболизмом и стабильными условиями внешней и внутренней среды постоянная разность потенциалов будет регистрироваться неопределенно долго. Эта постоянная разность потенциалов называется потенциалом покоя, или мембранным потенциалом покоя. При этом потенциал внеклеточной среды принимается равным нулю. Величина потенциала покоя неодинакова у различных типов клеток и колеблется обычно от -70 до -95 мВ.

В том случае, если в клетку введен второй, стимулирующий микроэлектрод, можно исследовать реакцию возбудимой мембраны на действие электрического тока. Если стимулирующий электрод электроотрицателен по отношению к внутренней среде клетки, то говорят о входящем токе, при этом общая трансмембранная разность потенциалов увеличивается, т. е. происходит гиперполяризация клеточной мембраны. Напротив, если стимулирующий электрод электроположителен по отношению к внутренней среде клетки, то говорят о выходящем токе, при этом общая трансмембранная разность потенциалов уменьшается, т. е. происходит деполяризация клеточной мембраны (рис. 2.6). Как правило, при действии гиперполяризующего тока потенциал мембраны изменяется в соответствии с законом Ома. При этом изменение потенциала не зависит от молекулярных процессов в мембране, поэтому говорят, что изменяются пассивные электрические свойства мембраны. При действии деполяризующего тока потенциал мембраны не подчиняется закону Ома, что связано с изменением функциональных характеристик ионных каналов клеточной мембраны. Если деполяризация клеточной мембраны достигает так называемого критического уровня, происходит активация ионных каналов клеточной мембраны и возникает потенциал действия. Критический потенциал (Eкp) — уровень мембранного потенциала, при котором начинается генерация потенциала действия. Потенциал действия (ПД, спайк, импульс) — быстрое колебание мембранного потенциала покоя в положительном направлении. В этом случае мембрана реагирует активно, поскольку изменение трансмембранной разности потенциалов обусловлено изменением функциональных свойств ионных каналов.

Детальный анализ процессов, протекающих в мембранах возбудимых клеток, был проведен Ходжкиным, Хаксли и Катцем в опытах на гигантском аксоне кальмара и привел к созданию современной теории происхождения потенциала покоя и потенциала действия.

Дополнительно: Исследование нервно-мышечной возбудимости

Наиболее часто употребляются следующие объективные тесты.

Вызывание симптома Хвостека в покое и после 5-минутной гипервентиляции. Вызывание симптома Хвостека производится ударом неврологического молоточка в точке по средней линии, соединяющей угол рта и мочку уха. Измеряется степень выраженности:

I степень - сокращение губной комиссуры;

II степень - присоединение сокращения крыла носа;

III степень - помимо описанных выше феноменов, сокращается круговая мышца глаза;

IV степень - резкое сокращение мышц всей половины лица.

Гипервентиляция в течение 5 мин приводит к отчетливому увеличению степени выраженности [Аlаjouianine Th. et al., 1958; Klotz H.D., 1958]. Среди здоровых людей положительный симптом Хвостека встречается у 3-29 %. При нейрогенной тетании он бывает положительным в 73 % случаев.

Манжеточная проба (симптом Труссо). Техника: на плечо обследуемого на 5-10 мин накладывают артериальный жгут или пневматическую манжетку. Давление в манжетке необходимо поддерживать на 5-10 мм рт. ст. выше систолического давления пациента. При снятии компрессии в постишемической стадии возникают карпопедальные спазмы, феномен «руки акушера». Частота симптома Труссо при тетании колеблется от 15 до 65 % . Он указывает на высокий уровень периферической нервно-мышечной возбудимости.

Проба Труссо - Бонсдорфа. Техника: на плечо обследуемого накладывают пневматическую манжетку и в течение 10 мин поддерживают в ней давление на 10-15 мм рт. ст. выше, чем систолическое давление пациента, что вызывает ишемию руки. Во второй половине ишемического периода добавляют гипервентиляцию (максимально глубокие вдохи и выдохи с частотой 18-20 в 1 мин) в течение 5 мин. Результаты пробы: слабоположительная - возникновение видимых фасцикуляций в межостных мышцах, особенно в области I межфалангового промежутка, изменение формы кисти (тенденция к возникновению «руки акушера»); положительная - выраженная картина карпопедального спазма; отрицательная - отсутствие описанных выше феноменов.

Электромиографическое исследование. При ЭМГ-исследовании регистрируется определенного типа электрическая активность мышц, вовлеченных в тетанический спазм. Активность характеризуется следующими друг за другом потенциалами (дуплеты, триплеты, мультиплеты), которые возникают в течение коротких временных интервалов (4-8 мс) с частотой 125-250 кол./с. Такие потенциалы и другие феномены в ЭМГ возникают в период исследования при помощи провоцирующих проб.

№2 часть см в №14

Имеется три основных показателя состояния возбудимости ткани: пороговый потенциал, пороговая сила и пороговое время.

1. Пороговый потенциал (∆V) — это минимальная величина, на которую надо уменьшить ПП, чтобы вызвать возбуждение (ПД). Потенциал действия возникает только при достижении КП. Дальнейшее раздражение клетки ничего не изменяет в процессе возникновения ПД, поскольку деполяризация клетки, достигнув КП, сама по себе ведет к открытию потенци-алуправляемых m-ворот Na-каналов, в результате чего Na+ устремляется в клетку, ускоряя деполяризацию независимо

от действия раздражителя. Критический потенциал обычно составляет около —40 мВ. При величине ПП, например, —60 мВ деполяризация — уменьшение ПП на 20 мВ — приведет к достижению КП (-40 мВ) и возникнет ПД. Если ПП равен -80 мВ, то для возникновения ПД надо снизить ПП на 40 мВ, для чего необходимо приложить больший стимул. Таким образом, возбудимость наибольшая при наименьшем ∆V, т.е. при ∆V1, (рис. 3.6).

Когда концентрация Са2+ в среде повышается, клетка становится менее возбудимой, поскольку возрастает мембранный потенциал, вследствие чего ПП удаляется от КП; когда концентрация Са2+ снижается, возбудимость клетки возрастает, так как ПП уменьшается и приближается к КП. Такое повышение возбудимости лежит в основе синдрома тетании, связанного с дефицитом Са2+ в крови. Изменения содержания ионов Н+ в среде действуют на возбудимость нейронов так же, как изменения концентрации Са2+, что в обоих случаях объясняется изменением величины ПП. Однако, если ПП уменьшается медленно ниже, например, в условиях гипоксии, при действии миорелаксантов типа сукцинилхолина, то клетка становится невозбудимой вследствие инактивации Na-каналов и невозможности достичь КП, так как ионы Na+ не поступают в клетку при ее раздражении.

Несмотря на то что ∆V является наиболее точным показателям возбудимости, чаще для этой цели используется пороговая сила раздражителя (поскольку ∆V сложно определять).

2. Пороговая сила — это наименьшая сила раздражителя, способная вызвать возбуждение (ПД) при неограниченном времени действия ее на ткань (рис. 3.7). Следует, однако, отметить, что это время мало — несколько миллисекунд. Сила раздражителя — понятие собирательное, она отражает степень выраженности раздражающего воздействия стимула на ткань. Например, сила электрического тока выражается в амперах (А), концентрация химического вещества — в ммоль/л, сила звука — в децибелах (дБ), температура среды — в градусах Цельсия (°С) При использовании в качестве раздражителя электрического тока предложенное определение пороговой силы совпадает с понятием «реобаза».

Реобаза — наименьшая сила тока, способная вызвать импульсное возбуждение. Большая пороговая сила свидетельствует о низкой возбудимости ткани. Чем выше возбудимость, тем ниже пороговая сила. При внутриклеточном раздражении пороговая сила электрического тока для различных клеток равна 10~7-10~9 А. Однако при медленно нарастающей силе раздражителя возбуждение может не возникнуть даже при достижении большой его силы, значительно превосходящей пороговую. Это свидетельствует о том, что возбудимость ткани в таких условиях уменьшается — возникает явление аккомодации.

Аккомодация — это понижение возбудимости ткани и амплитуды ПД вплоть до полного его отсутствия при медленно нарастающем стимуле (малая крутизна). Главной причиной аккомодации является инактивация Na-каналов, возникающая при медленной деполяризации клеточной мембраны — в течение 1 с и более. Клетка теряет возбудимость, если закрывается около 50 % инакти-вационных h-ворот (в покое h-ворота в основном открыты, закрыто около 20 %). Меньшую роль играет активация К-каналов. Скорость развития аккомодации у разных тканей различна, она зависит, как и скорость возникновения ПД, от скорости активации и инактивации ионных каналов, в первую очередь Na-каналов. Поскольку при действии плавно нарастающего раздражителя развивается аккомодация, при определении возбудимости ткани необходимо использовать прямоугольные импульсы. В этом случае скорость нарастания стимула и активация Na-каналов опережа ют скорость аккомодации (инактивации Na-каналов), что и приводит к возникновению ПД. Таким образом, аккомодация не характеризует исходное состояние возбудимости и критерием оценки ее состояния не является.

Необходимо отметить, что аккомодация — это лабораторный феномен, и его необходимо учитывать только в научных исследованиях. Некоторые авторы полагают, что аккомодация может развиваться в нервном окончании при медленно возникающем РП и в нейроне при медленно формирующихся ВПСП. Однако это предположение не подкреплено экспериментальными данными. Кроме того, механизмы адаптации рецепторов и взаимодействие РП с нервным окончанием, а также процессы развития ВПСП и ПД в нейронах не следует отождествлять с процессами, развивающимися в возбудимой клетке при ее искусственном раздражении.

Важным условием, обеспечивающим возникновение возбуждения, является длительность действия раздражителя, поэтому введен еще один критерий — пороговое время.

3. Пороговое время — это минимальное время, в течение которого должен действовать на ткань раздражитель пороговой силы, чтобы вызвать ее возбуждение (см. рис. 3.7 — проекция точки А на абсциссу). Пороговое время называют также полезным временем, так как раздражитель обеспечивает деполяризацию только до КП. Далее ПД развивается независимо от действия раздражителя, дальнейшее раздражение уже становится ненужным — бесполезным. В эксперименте и в клинической практике для оценки свойств возбудимой ткани чаще используют не пороговое время, а хронаксию. Это связано с тем, что определение порогового вре-

мени затруднено (см. рис. 3.7, пологая часть кривой).

Хронаксия — это наименьшее время, в течение которого должен действовать ток в две реобазы, чтобы вызвать возбуждение (см. рис. 3.7, проекция точки Б на абсциссу). Измерение хронаксии в клинической практике позволяет уточнить характер повреждений мышцы при травмах. В норме определяется фактически хронаксия нервных волокон, так как возбудимость их выше. Величина хронаксии для мышц конечностей составляет 0,1—0,7 мс. В случае повреждения нерва и его перерождения определяют истинную хронаксию мышцы, которая намного превышает таковую иннервированной мышцы.

Зависимость между сверхпороговой силой раздражителя и временем его действия, необходимым для вызова воз-буждения, показана на рис. 3.7. Кривая в виде гиперболы (кривая Гоорвега— Вейса—Лапика) демонстрирует, что с увеличением сверхпороговой силы раздражителя время его действия, необходимое для вызова возбуждения, уменьшается и наоборот. Из приведенного графика (правая часть) также следует, что если для получения возбуждения использовать раздражитель по амплитуде меньше реобазы, то возбуждение ткани не возникнет даже в случае, если время его действия будет бесконечно большим.

С другой стороны, если для вызова возбуждения использовать раздражитель, длительность которого меньше некоторого критического интервала (левая часть графика), возбуждение ткани также не возникнет, даже если сила раздражителя будет бесконечно большой. Поэтому высокочастотный переменный ток (> 10 кГц) опасности для организма не представляет: при сверхкоротком воздействии на ткань импульс электрического тока дает лишь тепловой эффект, что используется в клинической практике для глубокого прогревания тканей при различных патологических процессах. Низкочастотный переменный синусоидальный ток (50 Гц) стимулирует возбудимые ткани. Стимулы синусоидального тока частотой 50 Гц большого напряжения опасны для жизни — они могут вызвать фибрилляцию сердца с летальным исходом!

В учебниках и руководствах по физиологии термин «пороговая сила» рас-

сматривают как величину, зависящую от времени ее действия. Однако пороговая сила не может зависеть от времени действия — она обусловлена только возбудимостью ткани. При определении пороговой силы время ее действия не ограничивают. Сверхпороговая же сила, действительно, связана со временем ее действия: чем она больше, тем короче время ее действия, необходимое для вызова возбуждения, и, наоборот, — при уменьшении силы стимула время его действия, необходимое для вызова возбуждения, возрастет.

№3 см №10

Исследования биоэлектрических явлений. Чрезвычайно важное направление развития физиологии было ознаменовано открытием «животного электричества». Л. Гальвани показал, что живые ткани являются источником электрических потенциалов, способных воз действовать на нервы и мышцы другого организма и вызывать сокращение мышц. С тех пор на протяжении почти целого столетия единственным индикатором потенциалов, генерируемых живыми тканями (биоэлектрических потенциалов), был нервно-мышечный препарат лягушки. Он помог открыть потенциалы, генерируемые сердцем при его деятельности (опыт Келликера и Мюллера), а также необходимость непрерывной генерации электрических потенциалов для постоянного сокращения мышц (опыт «вторичного тетануса» Маттеуччи). Стало ясно, что биоэлектрические потенциалы — это не случайные (побочные) явления в деятельности живых тканей, а сигналы, при помощи которых в организме передаются «команды» в нервной системе и от нее мышцам и другим органам. Таким образом, живые ткани взаимодействуют, используя «электрический язык».

Понять этот «язык» удалось значительно позже, после изобретения физических приборов, улавливающих биоэлектрические потенциалы. Одним из первых таких приборов был простой телефон. Замечательный русский физиолог Н. Е. Введенский при помощи телефона открыл ряд важнейших физиологических свойств нервов и мышц. Используя телефон, удалось прослушать биоэлектрические потенциалы, т. е. исследовать их путем наблюдения. Значительным шагом вперед было изобретение методики объективной графической регистрации биоэлектрических явлений. Нидерландский физиолог Эйнтховен изобрел струнный гальванометр — прибор, позволивший зарегистрировать на фотопленке электрические потенциалы, возникающие при деятельности сердца, — электрокардиограмму (ЭКГ). В нашей стране пионером этого метода был крупнейший физиолог, ученик И. М. Сеченова и И. П. Павлова А. Ф. Самойлов, работавший некоторое время в лаборатории Эйнтховена в Лейдене.

Электрокардиография из физиологических лабораторий очень скоро перешла в клинику как совершенный метод исследования состояния сердца, и многие миллионы больных сегодня обязаны этому методу своей жизнью.

В последующем успехи электроники позволили создать компактные электрокардиографы и методы телеметрического контроля, дающие возможность регистрировать ЭКГ и другие физиологические процессы у космонавтов на околоземной орбите, у спортсменов во время соревнований и у больных, находящихся в отдаленных местностях, откуда информация передается по телефонным проводам в крупные специализированные учреждения для всестороннего анализа.

Объективная графическая регистрация биоэлектрических потенциалов послужила основой важнейшего раздела нашей науки — электрофизиологии. Крупным шагом вперед было предложение английского физиолога Эдриана использовать для записи биоэлектрических явлений электронные усилители. В. Я. Данилевский и В. В. Правдич-Неминский впервые зарегистрировали биотоки головного мозга. Этот метод был позже усовершенствован немецким ученым Бергером. В настоящее время электроэнцефалография широко используется в клинике, так же как и графическая запись электрических потенциалов мышц (электромиография), нервов и других возбудимых тканей и органов. Это позволило проводить тонкую оценку функционального состояния органов и систем. Для развития физиологии указанные методы имели также большое значение: они позволили расшифровать механизмы деятельности нервной системы и других органов и тканей, механизмы регуляции физиологических процессов.

Важной вехой в развитии электрофизиологии было изобретение микроэлектродов, т. е. тончайших электродов, диаметр кончика которых равен долям микрона. Эти электроды при помощи микроманипуляторов, можно вводить непосредственно в клетку и регистрировать биоэлектрические потенциалы внутриклеточно. Микроэлектродная техника дала возможность расшифровать механизмы генерации биопотенциалов — процессов, протекающих в мембранах клетки. Мембраны являются важнейшими образованиями, так как через них осуществляются процессы взаимодействия клеток в организме и отдельных элементов клетки между собой. Наука о функциях биологических мембран — мембранология — стала важным разделом физиологии.

№4 Электромиография — это метод изучения биоэлектрических процессов, развивающихся в мышцах людей и животных во время различных двигательных реакций. Метод основан на записи биопотенциалов скелетных мышц. Запись колебаний мышечных потенциалов (рис.) производится специальными приборами — электромиографами различных типов. Хотя электромиограммы отражают только колебания потенциалов, которые развиваются непосредственно в мышце, все же по их качественным и количественным особенностям можно судить также о нормальном или патологическом состоянии ЦНС, регулирующей все виды двигательной активности человека. При различных заболеваниях возникают разнообразные нарушения нормальной картины электромиограммы. При миогенных нарушениях (миозиты, миопатии) отмечаются асинхронные колебания с высокой частотой, укорочение длительности колебаний. В случаях далеко зашедших миогенных атрофии имеется снижение амплитуды колебаний. При денервации мышцы появляются патологические виды колебаний: низковольтные (чаще двух- и трехфазные) потенциалы фибрилляций. При сегментарных ядерных парезах и амиотрофиях (поражение двигательных клеток ствола головного и спинного мозга) наблюдается снижение электрической активности, иногда до «биоэлектрического молчания», появление редких колебаний потенциалов фибрилляций. При надсегментарных расстройствах (центральные параличи, гиперкинезы) выявляется снижение амплитуды колебаний в ЭМГ пораженных мышц, асинхронность возбуждения двигательных клеток и мышечных волокон. Сопоставление электромиографических и клинических данных позволяет уточнить место (локализацию) и тяжесть повреждения нервной системы и мышц. Сравнение повторно записанных в одной и той же мышце электромиограмм помогает обнаружить улучшение (при выздоровлении) ее функционального состояния или ухудшение (при прогрессирующем заболевании), а также служит одним из оснований для объективной оценки результатов проводимого лечения. Электромиографические данные могут оказать существенную помощь при диагностике ранних стадий заболевания и при легких повреждениях нейромоторной системы: возникающие в таких случаях двигательные расстройства иногда бывают столь незначительны, что клиническое обследование их еще не обнаруживает, тогда как электромиограммы, зарегистрированные высокочувствительным аппаратом, уже отражают патологически измененную электрическую активность мышц. Электромиографию широко используют не только в неврологической клинике, но и при других заболеваниях человека (сердечно-сосудистых, онкологических, инфекционных и др.).

Электромиография (от греч. mys, myos — мышца, grapho — записываю) — регистрация электрических потенциалов; скелетных мышц. Электромиографию используют как метод исследования нормальной и нарушенной функции двигательного аппарата человека и животных. Электромиография включает методики по изучению электрической активности мышц в состоянии покоя, при произвольных, непроизвольных и вызванных искусственными раздражениями сокращениях. С помощью электромиографии изучают функциональное состояние и функциональные особенности мышечных волокон, двигательных единиц, нервно-мышечной передачи, нервных стволов, сегментарного аппарата спинного мозга, а также надсегментарных структур; изучают координацию движений, выработку двигательного навыка при различных видах работы и спортивных упражнениях, перестройку работы пересаженных мышц, утомление. На основании электромиографии создан метод управления биотоками мышц, который нашел практическое применение при управлении так называемыми биоэлектрическими протезами (см. Протезирование). Электромиограмма — кривая, получаемая на фотобумаге, фотопленке или на бумаге при регистрации электрических потенциалов скелетных мышц. Она может быть записана с помощью специального прибора, получившего название электромиограф, или других приборов, используемых для регистрации биопотенциалов. Прибор, как правило, имеет не менее двух каналов записи. Каждый канал включает в себя отводящие электроды, усилитель биопотенциалов и регистрирующее устройство. В большинство электромиографов предусматривается устройство для зрительного и слухового контроля

Дополнительно: Электромиография (ЭМГ) – комплекс методов оценки функционального состояния нервно-мышечной системы, основанный на регистрации и качественно-количественном анализе различных видов электрической активности нервов и мышц.

Электромиография как метод диагностики изучает, прежде всего, электрическую активность периферического аппарата нервной системы. При этом, в зависимости от целей исследования, оценивается как произвольная, так и вызванная путем стимуляции активность нейромышечного аппарата.

Физиологической основой ЭМГ как и многих других методов функциональной диагностики, является колебание электрического потенциала биологических мембран, в данном случае – мембран мышечных волокон, аксонов, входящих в состав смешанных периферических нервов, а также структур нервно-мышечного синапса.

ЭМГ как метод функциональной диагностики

Электромиографическое обследование является методом функциональной диагностики, отвечающим на определенные клинические вопросы. Прежде всего, это касается патофизиологического состояния нервно-мышечного аппарата в целом, с преобладанием поражения тех или иных элементов двигательной единицы.

В прикладном плане ЭМГ решает следующие задачи:

Научно-исследовательские

Диагностические

Прогностические

Контроль эффективности лечения

Основные цели электромиографии, как метода диагностики

Выявление уровня поражения нервно-мышечного аппарата.

Определение топики поражения и распространенности процесса.

Определения характера поражения.

Определение степени выраженности поражения.

ЭМГ – полимодальный метод исследования, включающий в себя большое количество методик. По способу получения данных, характеру исследования и методам обработки данных в ЭМГ выделяют следующие методики обследования:

интерференционая поверхностная ЭМГ;

стимуляционная ЭМГ:

М-ответ и скорость распостранения волны по моторным волокнам (СРВс);

потенциал действия нерва и скорость распространения волны по сенсорным волокнам (СРВс);

поздние нейрографические феномены (F - волна, H – рефлекс, A – волна);

мигательный рефлекс;

ритмическая стимуляция и определение надежности нервно - мышечной передачи (декремент-тест);

игольчатая ЭМГ:

потенциалы двигательных единиц (ПДЕ);

интерференционная кривая с анализом по Виллисону;

магнитная стимуляция.

Основные группы заболеваний нервно-мышечной системы (классификация)

Первично-мышечные поражения,

Заболевания связанные с нарушением нервно-мышечной передачи (миастении и миастенические синдромы),

Невральные поражения (невропатии),

Поражения мотонейронов.

Показания к проведению ЭМГ

неврологические проявления при остеохондрозе (нарушения чувствительности, болевой синдром, двигательные нарушения),

травмы периферических нервов, сплетений,

травмы и ушибы спинного мозга, сотрясения головного мозга,

невропатия лицевого нерва,

воспалительные, токсические полинейропатии, полимиозит,

эндокринные миопатии,

наследственные миопатии (миодистрофии),

невральные амиотрофии (Шарко-Мари и др.),

спинальные амиотрофии (Верднига-Гоффманна и др.),

остаточные явления полиомиелита,

сирингомиелия,

боковой амиотрофический склероз,

рассеянный склероз,

спинальная травма у новорожденных,

острый вялый парез у детей,

туннельный синдром,

миастения, миастенический синдром,

паркинсонический синдром,

функциональные расстройства нервной системы,

церебральный и спинальный микроинсульт,

нарушение компенсаторных процессов при неврологических заболеваниях.

№5 Динамометрия

Силой мышц обозначают максимальное проявление произвольного усилия, которое может развивать группа мышц в определенных условиях. Эти условия в большой степени определяются заинтересованностью обследуемого лица или возможностью выполнить максимальное усилие. Обычно одновременно сокращается определенная группа мышц, поэтому трудно точно определить работу каждой мышцы в суммарном проявлении силы. Кроме того, в действии мышц участвуют костные рычаги.

Измерение изометрической силы не требует много времени и не утомляет обследуемого. Здесь сила проявляется в одном циклическом максимальном сокращении. Однако на результат измерения могут повлиять несколько факторов. Так, изометрическое напряжение, развиваемое каждым мышечным волокном, зависит от его относительной длины и продолжительности стимуляции. При измерении положения суставов, кроме того меняются параметры костных рычагов, передающих мышечную силу. Наконец, после изменения взаимного расположения частей тела, в акт сокращения дополнительно включаются волокна других мышц.

Учитывая эти обстоятельства, при измерении изометрической силы необходимо строго соблюдать определенные позиции тела и угол соответствующих суставов. Несоблюдение этого правила может привести к значительным ошибкам. Сила идентичных групп мышц у разных людей неодинакова.

Во- первых, изометрическая сила пропорциональна площади поперечного сечения мышцы. Если исходить из того, что геометрическая форма мышц у людей разного оста одинакова, то сила измеряется пропорционально квадрату линейной дименсии (роста). Следовательно, увеличение роста на 20% дает увеличение силы на 44 %. Это дает определенные преимущества высокорослым людям при перемещении тяжестей руками, метании спортивных снарядов и т.п.

Однако при преодолении веса собственного тела (например, при подтягивании на перекладине и т.п.) у них преимущества нет, так как масса тела увеличивается пропорционально кубу роста.

Во- вторых, изометрическая сила зависит от пола и возраста. Половые различия мало выражены до полового созревания. Однако показатели силы у взрослых женщин ниже на 30- 35 % по сравнению с мужчинами. Частично это объясняется различием роста. Но после соответствующей коррекции силовые показатели у женщин в среднем составляют только 80 % от показателей мышечной силы у мужчин. Взрослые мужчины достигают максимума изометрической силы в возрасте около 30 лет, потом сила уменьшается.

Этот процесс быстрее идет в крупных мышцах нижних конечностей и туловища. Сила рук сохраняется дольше.

Средние значения изометрической силы ( в кг)

некоторых мышечных групп в зависимости от возраста

Показатель Сила кисти (+ или – 16%) |

20 лет |

25 лет |

35 лет |

45 лет |

55 лет |

У мужчин

|

55,9 |

59,9 |

58,5 |

55,6 |

51,6 |

У женщин |

37,5 |

38,5 |

38,0 |

35,6 |

32,7 |

Цель исследования: изучить метод определения силы сокращения мышц,

в частности, мышц кисти

Объект исследования: человек

Оборудование: кистевой динамометр

Ход работы:

1. Обследуемому предлагают встать, вытянуть руку с динамометром. и Вытянутую руку отвести в сторону под прямым углом к туловищу. Свободная рука опущена и расслаблена.

2. Обследуемого просят по команде экспериментатора максимально сжать кистевой динамометр.

3. Определяют силу мышц кисти по шкале динамометра.

4. Измерение силы мышц кисти повторяют

5. Оценивают силу мышц по лучшему результату.

№6 ЛОКАЛИЗАЦИЯ УТОМЛЕНИЯ В НЕРВНО-МЫШЕЧНОМ ПРЕПАРАТЕ" Утомление характеризуется снижением или полной утратой способности тканей или целого организма адекватно реагировать на раздражение. В системе: нерв - синапс - мышца утомление развивается раньше всего в синапсе. Ход работы Готовят нервно-мышечный препарат, мышцу его укрепляют в вертикальном миографе, а нерв укладывают на электроды. Писчик миографа подводят к кимографу. Переводят переключатель в положение для непрямого раздражения мышцы, находят пороговую силу раздражения, ручку регулировки частоты стимулятора ставят на 1 Гц, пускают кимограф и записывают кривую утомления мышцы при непрямом ее раздражении. Как только появляются отчетливые признаки утомления, т.е. амплитуда сокращений мышцы становятся заметно меньше исходной, быстро переводят переключатель в положение для прямого раздражения мышцы и отмечают, что при прямом раздражении мышцы она начинает сокращаться с первоначальной амплитудой. Дополнительно: Утомление -- сложное явление, развивающееся во всем орга-низме. Развивающееся в опыте утомление изолированной мышцы в связи с ее длительной работой выражается в постепенном уменьшении амплитуды сокращений, удлинении фазы расслабления, а также в том, что расслабление постепенно становится все менее полным -- развивается контрактура. Спе-циальные исследования обнаружили, что в утомленной мышце уменьшается возбудимость (порог раздражения повышается), удлиняется скрытый период (отрезок времени от момента начала раздражения мышцы до момента начала сокращения), увеличи-вается вязкость. Необходимо отметить, что эти признаки имеют место и при двигательной деятельности в мышцах всего орга-низма.

Нервно-мышечный препарат содержит в себе три элемента: мышечное волокно, нервно-мышечный синапс и нервное волокно. Опыт показывает, что при утомлении нервно-мышечного препа-рата изменение функциональных свойств наступает, в первую очередь, в нервно-мышечных синапсах, во вторую очередь, -- непосредственно в мышечных волокнах. Что касается нервных проводников, то они, как впервые показал Н. Е. Введенский, практически «неутомимы». Изменение функциональных свойств нервно-мышечных синапсов выражается в нарушении процесса передачи возбуждения с нервных волокон на мышечные.

№7 В качестве унифицированных методов подсчета форменных элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов) приняты два способа: подсчет в счетной камере и в автоматическом счетчике. Подсчет в счетной камере осуществляется под микроскопом в определенном количестве квадратов счетной сетки. Кровь предварительно разбавляют в специальных смесителях (меланжерах) или пробирочным методом, чтобы создать нужную концентрацию клеток, удобную для подсчета. Заполняют разбавленной кровью счетную камеру и подсчитывают число форменных элементов. Зная объем камеры и степень разведения крови, рассчитывают число клеток крови в 1 мкл цельной крови. Метод автоматического подсчета эритроцитов (лейкоцитов) производится с помощью счетчика форменных элементов. Это облегчает выполнение исследования и делает его более производительным. Принцип работы большинства счетчиков основан на кондуктометрическом методе. Определенное количество разведенной изотоническим раствором хлористого натрия крови пропускают через микроотверстие. Проходящая клетка увеличивает сопротивление между электродами, возникающий импульс передается на счетное устройство с цифровой индикацией. Подсчет количества эритроцитов в счетной камере с использованием меланжеров для разведения крови 1. Разведение крови: В меланжер кровь набирают до метки «0,5». Излишки крови собирают марлевым тампоном. Затем опускают кончик капилляра смесителя в стаканчик с гипертоническим (3%) раствором хлорида натрия и набирают его (раствор) с помощью резиновой трубки и мундштука до метки «101», чем достигают разведения в 200 раз. Гипертонический раствор хлорида натрия вызывает плазмолиз эритроцитов, повышающий оптическую плотность клеток. Во избежание нарушения точности анализа, нельзя допускать попадания воздуха в капилляр. Покачиванием смесителя, отверстия которого зажимают между пальцами, кровь тщательно перемешивают для равномерного распределения эритроцитов 2. Заполнение счетной камеры: Счетная камера (рис.2) состоит из толстого прямоугольной формы стекла с двумя сетками Горяева, нанесенными на средние площадки камеры. Кнаружи от желобков, образующих букву «Н», находятся две прямоугольные пластинки, к которым прикладывается покровное стекло. Сетка Горяева состоит из 225 больших квадратов, 25 из которых разделены поперечными и продольными полосками на 16 малых. Сторона малого квадрата составляет 1/20 мм, площадь - 1/400 мм2, глубина камеры - 1/10 мм, следовательно, объем камеры над малым квадратом равен 1/4000 мм3. Незаполненную счетную камеру помещают под микроскоп и вначале под малым, а затем большим увеличением рассматривают сетку, находят большие и малые квадраты. Затем счетную камеру и покровное стекло промывают водой, протирают марлевым тампоном, смоченным эфиром, спиртом и сухой полотняной салфеткой. Придавливают покровное стекло к боковым поверхностям камеры (см. описание камеры). Перед заполнением камеры выпускают на ватный тампон две-три капли содержимого из капилляра смесителя, затем заполняют камеру: наносят каплю разведенной крови на среднюю пластинку у края покровного стекла. В силу капиллярности жидкость равномерно распределится над сеткой. После заполнения камеру оставляют на одну минуту для равномерного распределения и оседания эритроцитов. 3. Подсчет эритроцитов: Камеру кладут на предметный столик микроскопа, установленный горизонтально, и приступают к подсчету эритроцитов при малом увеличении микроскопа (объектив 8x, окуляр 10x или 15x). Поле зрения должно быть затемнено диафрагмой и несколько опущенным конденсатором. Подсчитывают эритроциты в 5 больших квадратах, разделенных на 16 малых (всего в 5 x 16 = 80 малых квадратах), расположенных по диагонали. Во избежание двукратного подсчета клеток, лежащих на границах квадратов руководствуются правилом Егорова: считают эритроциты, находящиеся внутри квадрата и на его верхней и левой границах. Подсчитав, таким образом, сумму эритроцитов в 5 больших квадратах (т.е. в 80 малых), находят среднее арифметическое число эритроцитов в одном малом квадрате - Э/80. Зная, что объем пространства камеры над одним малым квадратом равен 1/4000 мм3, умножают найденное число на 4000. Получают число эритроцитов в 1 мкл разведенной крови. Умножив на кратность разведения (200), рассчитывают количество эритроцитов в 1 мкл цельной крови. Таким образом, формула для вычисления количества эритроцитов следующая: X=(A*4000*200)/80 , где Х - искомое число эритроцитов в 1 мкл крови; А - число эритроцитов в 80 малых квадратах; 1/4000 мм3 - объем разведенной крови над одним малым квадратом; 80 - число малых квадратов; 200 - степень разведения. Полученное число эритроцитов умножают на 106 и получают содержание клеток в 1 литре крови. Ошибка метода составляет 2-3% Возможные источники ошибок при подсчете эритроцитов: Образование сгустка во время взятия и разведения крови. Несоблюдение условий, обеспечивающих должную высоту камеры (неправильный выбор покровного стекла и плохое его прижатие к камере). Проведение подсчета сразу после заполнения камеры, когда клетки еще не распределились равномерно и не осели. Попадание воздуха в капилляр с кровью. Подсчет эритроцитов с использованием пробирочного метода разведения крови Проведение работы. В чистую пробирку точно отмеривают 4 мл разводящей жидкости и закрывают ее резиновой пробкой. Кровь в количестве 20 мкл набирают до метки в капилляр от гемометра Сали. Осторожно выдувают кровь из капилляра в пробирку и тщательно перемешивают и промывают капилляр разводящей жидкостью; полученное разведение можно приравнять к 1:200. Капиллярную пипетку промывают несколько раз дистиллированной водой. Заполнение камеры, подсчет эритроцитов, анализ результатов и оформление протокола осуществляют, как указано в работе 3.1.1. в пунктах 2 и 3. Источник ошибок и точность метода такие же, как и в работе 3.1.1. Подсчет лейкоцитов в счетной камере с использованием меланжеров для разведения крови 16 = 400 малым. Количество лейкоцитов в 1мкл крови вычисляют по фопрмуле:Проведение работы. Взятие и разведение крови осуществляется с помощью смесителя для лейкоцитов (рис.1.). Смеситель имеет меньший объем ампулы по сравнению со смесителем для эритроцитов и содержит белую бусинку. Набирают кровь до метки «0,5», а затем - уксусную кислоту до метки «11», чем достигают разведения в 20 раз. Для разрушения оболочки эритроцитов и подкрашивания ядер лейкоцитов после перемешивания содержимого ждут 5 минут. Заполнение камеры проводят также, как описано в работе 3.1.1. Подсчет лейкоцитов осуществляется в 25 больших квадратах, что соответствует 25*16 = 400 малым. Количество лейкоцитов в 1мкл крови вычисляют по фопрмуле: X=(A*4000*200)/80 , где А - найденное количество лейкоцитов в 400 больших квадратах; 20 - степень разведения крови; 1/4000 мм3 - объем разведенной крови над малым квадратом. Для определения числа лейкоцитов в 1 л крови, полученный результат умножают на 106. Ошибка метода составляет в среднем 7% Источники ошибок при подсчете лейкоцитов те же, что и при подсчете эритроцитов. Кроме того, в число лейкоцитов могут войти и эритробласты, если они имеются в крови. Их наличие у испытуемого выясняют при изучении морфологии клеток в фиксированных и окрашенных препаратах Подсчет лейкоцитов с использованием пробирочного метода разведения крови Проведение работы. В чистую пробирку точно отмеривают 4мл 5% раствора уксусной кислоты. Капиллярной пипеткой от гемометра Сали набирают кровь до метки (20 мкл) и осторожно выдувают ее в разводящую жидкость; промывают этой жидкостью капилляр, пробирку закрывают пробкой и тщательно перемешивают. Таким образом, достигается разведение крови в 20 раз. После взятия крови капиллярная пипетка должна быть промыта несколько раз дистиллированной водой. Заполнение камеры, подсчет лейкоцитов, анализ результатов и оформление протокола осуществляют, как указано в работе 3.1.1. Источник ошибок и точность метода такие же, как и в работе 3.1.1. №8 Определение осмотической резистентности эритроцитов по отношению к гипотоническим растворам Для оценки физико-химических свойств эритроцитов исследуют резистентность (стойкость) эритроцитов к различным воздействиям. Наибольшее распространение в клинической практике получило исследование осмотической резистентности эритроцитов. При помещении эритроцитов в изотонический раствор (0,9% раствор хлорида натрия) форма и объем клеток не изменяются, так как количество воды, поступающее в эритроцит, будет равно количеству воды, выходящему из него. В гипертонических растворах эритроциты сморщиваются, так как согласно осмотическим законам жидкость покидает клетку. В гипотонических растворах вода поступает из окружающей среды в эритроциты, они набухают, увеличиваются в размерах, оболочка клеток разрывается и гемоглобин выходит в раствор, окрашивая его в красный цвет. Осмотическая резистентность эритроцитов определяется такой концентрацией гипотонического раствора, при которой они не подвергаются гемолизу. Эритроциты одной и той же крови обладают неодинаковой осмотической резистентностью, поэтому различают начало гемолиза, то есть ту концентрацию гипотонического раствора, при которой гемолизу подвергаются наименее стойкие эритроциты (появляется слабое окрашивание гипотонического раствора жидкости), и полный гемолиз - ту концентрацию гипотонического раствора, при которой гемолизируются все эритроциты (раствор ярко окрашен, осадок отсутствует). Для работы необходимы: донорская кровь, гипотонический раствор хлорида натрия разной концентрации (0,6%; 0,55%; 0,45%; 0,40%; 0,35%; 0,30%; 0,25%), восемь пробирок, штатив, глазная пипетка. Проведение работы. В штатив помещают 8 пробирок, в каждую из которых налито по 2 мл гипотонического раствора хлористого натрия различной концентрации (от 0,6% до 0,25%). Затем в каждую пробирку глазной пипеткой капают по 2 капли дефибринированной крови. После заполнения всех пробирок кровью их встряхивают и оставляют стоять в течение часа при комнатной температуре. После этого по цвету раствора отмечают минимальную и максимальную осмотическую резистентность эритроцитов. Границы осмотической резистентности эритроцитов человеческой крови: минимальная - 0,48% и максимальная - 0,32%. №9 Определение количества гемоглобина в крови по методу Сали Гемоглобин (Hb) – основной дыхательный пигмент эритроцитов, относящийся к хромопротеидам и обеспечивающий ткани кислородом, состоит из белка – глобина и гема – соединения протопорфирина IX с железом. Последний придает гемоглобину характерную окраску. Присоединение к гему различных химических групп сопровождается изменением окраски. На этом основано определение концентрации гемоглобина крови. Для определения содержания Hb в крови предложено много различных методов. Наибольшее распространение получили колориметрические методы, основанные на колориметрии производных гемоглобина. В настоящее время принят унифицированный гемиглобинцианидный метод определения количества гемоглобина. Гемоглобин окисляют в метгемоглобин (гемиглобин) железосинеродистым калием; образующийся с ацетонциангидрином окрашенный цианметгемоглобин (гемиглобинцианид) определяют колориметрически с помощью фотоэлектроколориметра, счетчика и гематологического автомата. Наиболее распространенным в прошлом было определение количества гемоглобина по методу Сали. Этот метод чрезвычайно прост и быстро выполним, но недостаточно точен. Он основан на колориметрии солянокислого гематина. При смешивании крови с соляной кислотой Hb превращается в солянокислый гематин, имеющий коричневый цвет. Полученную смесь разбавляют дистиллированной водой до цвета раствора в стандартных пробирках, находящихся в крайних гнездах гемометра. Этот раствор имеет интенсивность окраски, соответствующую содержанию гемоглобина, равному 166,7 г/л. В норме в крови содержится около 140 г/л гемоглобина (у женщин 120-140 г/л, у мужчин 130-160 г/л, у новорожденных – 217 г/л). Проведение работы 1. В градуированную пробирку гемометра наливают до первой метки 0,1N раствор соляной кислоты. 2. Капиллярной пипеткой набирают кровь точно до метки 20 мм и осторожно выдувают ее на дно пробирки. Не вынимая пипетки из пробирки, промывают ее соляной кислотой, встряхивая пробирку, тщательно перемешивают ее содержимое. Для завершения реакции смеси дают постоять не менее пяти минут. 3. Специальной пипеткой прибавляют к смеси по каплям дистиллированную воду, перемешивая содержимое палочкой. Это продолжается до тех пор, пока цвет исследуемой жидкости не сравняется с окраской стандартного раствора. 4. Отмечают по шкале, на каком делении стоит уровень верхнего края мениска, полученного раствора солянокислого гематина. Если по шкале пробирки единица измерения Hb – r%, то чтобы выразить результат в СИ, умножают найденную цифру на 10.Например, Hb = 13,2 г%*10 = 132 г/л, Источниками ошибок могут быть: выцветшие стандартные растворы в старых гемометрах; неточное соблюдение пятиминутной выдержки перед началом разведения; попадание воздуха в капилляр с кровью №10 Определение группы крови с помощью стандартных гемагглютинирующих сывороток На основании реакции агглютинации эритроцитов установлено, что кровь каждого человека принадлежит к одной из четырех групп. Кровь различных групп отличается наличием агглютининов и агглютиногенов. Агглютинины (склеивающие вещества) находятся в плазме. Агглютиногены – вещества, способные склеиваться, содержатся в эритроцитах. Имеются два вида агглютиногенов – А и В и соответственно два вида агглютининов - и . Реакция агглютинации, т. е. склеивание эритроцитов, наступает лишь при смешении одноименных агглютининов и агглютиногенов, например и А или и В. Агглютинацию нельзя смешивать с процессом свертывания крови – выпадением фибрина в виде нерастворимых нитей Определение группы крови имеет практическое значение для переливания крови. При этом учитывают, прежде всего, свойства эритроцитов донора, так как плазма вводится в малом количестве и, разводясь в крови реципиента, теряет свои агглютинирующие качества. Однако при переливании значительного количества крови, учитывают и агглютинины донора. Проведение работы. Группы крови определяют по свойствам эритроцитов, которые устанавливают с помощью стандартных сывороток, содержащих известные агглютинины.

На чистые чашки Петри в обозначенные участки наносят по 1 капле сыворотки I, II и III групп двух серий, содержащих соответственно агглютинины: I – и , II – , III - .

В каждую каплю сыворотки с помощью стеклянных палочек или разных углов предметных стекол вносят небольшое количество донорской крови и тщательно размешивают кровь в капле сыворотки палочкой до тех пор, пока смесь не примет равномерного розового цвета.

Покачивают чашку Петри в течение 5 минут. При наличии агглютинации капля становится прозрачной, а эритроциты склеиваются в виде комочков.

По мере наступления агглютинации, но не раньше, чем через 3 минуты в каждую смесь добавляют по одной капле физиологического раствора для предупреждения образования «монетных столбиков» из эритроцитов.

Определяют наличие агглютинации в каждой капле и устанавливают группу крови.

Отсутствие агглютинации во всех трех каплях говорит об отсутствии агглютиногенов А и В в эритроцитах исследуемой крови, такая кровь принадлежит O(I) группе Если агглютинация произошла с сыворотками I и III групп, содержащих соответственно агглютинины и , то, следовательно, эритроциты исследуемой крови содержат агглютиноген А и эта кровь принадлежит А(II) группе.

Если агглютинация произошла с сыворотками I и II групп, содержащих агглютинины и , то эритроциты исследуемой крови содержат агглютиноген В и эта кровь принадлежит В(III) группе.

Наличие агглютинации в сыворотках всех трех групп указывает на присутствие в эритроцитах исследуемой крови агглютиногенов А и В, следовательно, она принадлежит АВ(IV) группе. Однако, в этом случае для исключения неспецифической агглютинации эритроцитов необходимо провести дополнительное исследование со стандартной сывороткой группы АВ (IV). Отсутствие агглютинации в этой капле позволит считать реакцию специфической и отнести исследуемую кровь к АВ(IV). Источниками ошибок могут быть:

Оценка реакции отрицательной при фактическом наличие агглютинации. Это может быть обусловлено: Поздней или слабовыраженной агглютинацией в связи с малой активностью стандартных сывороток; Нарушением соотношения 1:10 при взятии большого количества крови; Наличием температуры воздуха большей, чем 25оС. В таких случаях исследования проводят при охлаждении стекла.

Оценка реакции положительной при практическом отсутствии агглютинации. Это может быть обусловлено: Образованием «монетных столбиков»; Наличием панагглютинации, которая развивается при t=15 оС; для ее исключения следует повторить определение при более высокой температуре;

Определение группы крови системы АВО с помощью цоликлонов

Цоликлон – реагент, действующим началом которого являются моноклональные человеческие антитела. Моноклональные человеческие антитела продуцируются гетерогибридомой, полученной в результате слияния человеческой лимфобластоидной линии с миеломной клеточной линией мыши. Цоликлоны изготовляются из асцитической жидкости таких мышей. Для определения групп крови системы АВО используются цоликлоны анти-А, анти-В и цоликлон анти-АВ, содержащий смесь анти-А и анти-В антител. Анти-А и анти-В антитела цоликлона при смешивании с нативной кровью вызывают прямую агглютинацию эритроцитов, содержащих соответствующие А и В антигены. Заключение о присутствии антигена в исследуемых эритроцитах делают по наличию положительной реакции агглютинации. Проведение работы. Принцип определения групп крови человека системы АВО с помощью цоликлонов такой же, как и со стандартными гемагглютинирующими сыворотками.

Наносят на чашку Петри индивидуальными пипетками цоликлоны анти-А, анти-В и анти-АВ по одной большой капле (0,1 мл) под соответствующими надписями. 2. Рядом с каплями антител помещают по одной маленькой капле исследуемой крови (0,01-0,03 мл). Смешивают кровь с реагентом. 3. Смешивают кровь с реагентом. 4. Наблюдают за ходом реакции с цоликлонами визуально при легком покачивании чашки Петри в течение 3 минут. Положительный результат выражается в агглютинации эритроцитов. 5. Положительный результат выражается в агглютинации эритроцитов. Отсутствие агглютинации во всех трех каплях говорит об отсутствии агглютиногенов А и В в эритроцитах исследуемой крови, такая кровь принадлежит O(I) группе. Если агглютинация произошла с цоликлонами анти-А и анти- АВ (I, II капли реагента), то эритроциты исследуемой крови содержат агглютиноген А и эта кровь принадлежит А(II) группе. Если агглютинация произошла с цоликлонами анти-В и анти-АВ, то эритроциты исследуемой крови содержат агглютиноген В и эта кровь принадлежит В(III) группе Наличие агглютинации с цоликлонами анти-А, анти-В и анти-АВ свидетельствует о присутствии в эритроцитах исследуемой крови агглютиногенов А и В, следовательно, она принадлежит АВ(IV) группе. Определение группы крови человека системы резус с применением стандартной сыворотки Проведение работы 1. В обе пробирки внести по одной капле исследуемых эритроцитов (донорской крови). Затем добавить по 2 капли универсального реагента (сыворотки, содержащей антирезус-Д-агглютинины). 2. Содержимое пробирок перемешать, положив их сначала на один бок (в течение 1,5 мин), затем – на другой на 1,5 мин. Такие манипуляции усиливают растекание смеси по стенкам пробирок и ускоряют агглютинацию. Как правило, агглютинация наступает в течение первой минуты, но для образования устойчивого комплекса «антиген-антитело», а также ввиду возможности замедленной реакции при слабовыраженной агглютинабельности эритроцитов, наблюдение проводят 3 мин. Через 3 мин, оценивают результаты. 3. Перед чтением результатов, для исключения неспецифической агрегации эритроцитов, добавляют 5-8 мл физиологического раствора хлористого натрия. Смесь перемешивают, не взбалтывая, путем одно-двухкратного перевертывания пробирок. 4. Оценку результатов проводят визуально. Появление хлопьев из эритроцитов (агглютинатов) на фоне прозрачной жидкости указывает на наличие резус-фактора в исследуемой крови (положительная реакция). При отрицательной реакции в пробирке видна равномерно окрашенная в розовый цвет, слегка опалесцирующая жидкость. Определение группы крови системы резус с помощью цоликлона анти-Д Проведение работы. Принцип определения группы крови человека системы резус тот же, что и при определении по системе АВО. 1. На чашку Петри (предметное стекло) наносят большую капле (0,1 мл) цоликлона анти-Д.

Рядом с этой каплей помещают маленькую каплю исследуемой крови (0,01-0,05 мл). 3. Индивидуальной стеклянной палочкой смешивают кровь с цоликлоном анти-Д. 4. Через 20-30с после смешивания реагента с кровью начинают легкое покачивание чашки Петри и продолжают его в течение 3 минут. 5. Наблюдают за ходом реакции визуально. 6. Результаты реакции учитывают через 3 минуты. Положительный результат выражается в плотной крупнолепестковой реакции агглютинации. Заключение о присутствии Д-антигена в исследуемых эритроцитах делают по наличию положительной реакции агглютинации: есть реакция агглютинации – кровь резус положительная (Rh+), нет агглютинации – кровь резус отрицательная (Rh-).

№11 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕМАТОКРИТА

Гематокритом называют выраженное в процентах отношение объема форменных элементов к объему цельной крови.

Существует несколько методик определения гематокрита. Все они основаны на центрифугировании предотвращенной от свертывания крови, набранной в капилляр и измерении столбиков крови и осевших эритроцитов. Настоящий вариант метода определения гематокрита разработан на кафедре нормальной физиологии МГМИ.

Цель работы: освоить методику определения гематокрита и определить его величину в исследуемой крови.

Для работы необходимы: гибкая полиэтиленовая трубочка, центрифуга, раствор гепарина в разведении 1:10 в 0,9 % NaCI, инъекционные иглы, шприц, вата, спирт, йод. Объект исследования -человек.

Перед забором крови гибкую полиэтиленовую трубочку промыть раствором гепарина. При помощи шприца набрать в трубочку кровь без пузырьков на 2/3 ее длины. Перегнуть трубочку посередине и поместить в узкую пробирку открытыми концами вверх. Центрифугировать 20 минут при 3000 об/мин. После центрифугирования измерить линейкой столбик набранной крови в выпрямленной трубочке и измерить столбик эритроцитов в мм, вычислить процентное соотношение. За 100 % принять длину столбика всей набранной крови, за X - длину столбика эритроцитов, тогда найденное значение X % будет соответствовать показателю гематокрита крови. Для перевода гематокрита, выраженного в % в единицы системы СИ полученную величину умножить на 0,01.

В выводе сравнить полученный показатель гематокрита с нормой.