- •Каковы особенности нервной и гуморальной регуляции функций?

- •2.Принципы управления в живых системах.

- •3.В чем заключается сущность системного принципа регуляции функций?

- •3.Типы транспорта веществ через биологические мембраны

- •4.Какова природа мембранного потенциала?

- •5.6.Природа и механизм развития потенциала действия.

- •7.Принцип работы натрий-калиевого насоса.

- •8.Законы раздражения возбудимых тканей.

- •9.Распространение возбуждения по миелинизированнным и немиелинизированным волокнам.

- •9.Какими способами осуществляется гуморальная регуляция

- •10.Дайте определение гормонам. Какие виды гормонов различают?

- •11.Гипоталамо-гипофизарная система.

- •12.Перечислите гормоны гипофиза, их функции и особенности секреции.

- •14.Перечислите «истинные» эндокринные железы, их гормоны и функции.

- •15.Перечислите гормоны «смешанных» желез внутренней секреции и их функции. Какие изменения эндокринных функций происходят при различных состояниях?

- •16.Какие механизмы обеспечивают общий адаптационный синдром?

- •Этиология адаптационного синдрома

- •17.Классификация и функции мышечных волокон.

- •18. Особенности нервно-мышечного аппарата.

- •19.Механизмы сокращения и расслабления мышечного волокна.

- •20.Режимы и виды мышечных сокращений.

- •21.Каковы морфофункциональные основы мышечной силы?

- •22. Основные принципы организации движений.

- •23.Приведите примеры классификации условных рефлексов.

- •24.При каких условиях образуется условный рефлекс?

- •25.Каков механизм образования условного рефлекса?

- •26.Общий план структурно-функциональной организации анализаторов.

- •IV. По скорости адаптации.

- •VI. По структурно-функциональной организации.

- •27.Кодирование сенсорной информации

- •28. Особенности соматовисцентральной сенсорной системы.

- •29. Тактильный анализатор.

- •30.Терморецепция.

- •Проприоцептивная чувствительность.

- •Висцеральная чувствительность.

- •Зрительная сенсорная система и ее роль в регуляции движений.

- •Слуховая сенсорная система и ее роль в регуляции движений.

- •Проведение звука.

- •Вестибулярная сенсорная система.

- •Обонятельный анализатор.

- •Вкусовой анализатор.

- •Дайте характеристику сердечной мышцы: возбудимость, проводимость, сократимость, автоматия.

- •Как осуществляется проведение возбуждения в сердечной мышце? Опишите структуру и функции артерий, вен, капилляров.

- •Системный и региональный кровоток, его регуляция.

- •Как изменяется кровоток при мышечной работе?

- •Дайте определение специфическому и неспецифическому иммунитету.

- •Адаптация сердца к физическим нагрузкам. Физиологическая и патологическая гипертрофия сердца.

- •Как измеряют артериальное давление крови? Чем обусловлены показатели артериального давления?

- •Что такое внешнее и тканевое дыхание?

- •Каковы функции внешнего дыхания, его регуляция в покое и при мышечной работе?

- •Опишите дыхательный цикл.

- •Каков состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха? Перечислите легочные объемы. Как они изменяются при интенсивных физических нагрузках?

- •В каком виде транспортируется кровью кислород и углекислый газ? Что определяет кислородную емкость крови?

- •Каким образом осуществляется газообмен между альвеолярным воздухом и кровью, между кровью и тканями?

- •Каким образом осуществляется регуляция дыхания?

- •Физиологические сдвиги при задержке дыхания и при гипервентиляции.

3.В чем заключается сущность системного принципа регуляции функций?

Основой физиологической регуляции является передача и переработкаинформации. Под термином «информация» следует понимать все, что несет в себе отражение фактов или событий, которые произошли, происходят или могут произойти. Информация содержит количественные характеристики определенных параметров, поэтому для организма особую важность имеет ее объем. Одним из способов количественного выражения информации, принятых в информатике как науке и используемых в организме, является двоичная система. Единицей количества информации в таком случае является бит, характеризующий информацию, получаемую при выборе одного из двух вероятных состояний, например, «да — нет», «все — ничего», «быть — не быть» и т.п. Материальным носителем информации является сигнал, в форме которого и переносится информация. Это могут быть как физические, так и химические сигналы, например, электрические импульсы, форма молекулы, концентрация молекул и т.д. Наглядным примером двоичной системы выражения информации в организме является процесс возбуждения клетки под влиянием раздражителя; передача возбуждения по нервам в виде серии электрических потенциалов (импульсов) с различиями лишь в числе импульсов в серии (пачке) и продолжительностью межимпульсных (межпачечных) интервалов. Таков один из способов кодирования информации в нервной системе. Могут быть и другие способы кодирования, например, генетический код структуры ДНК, структурное кодирование чужеродности белковых молекул.

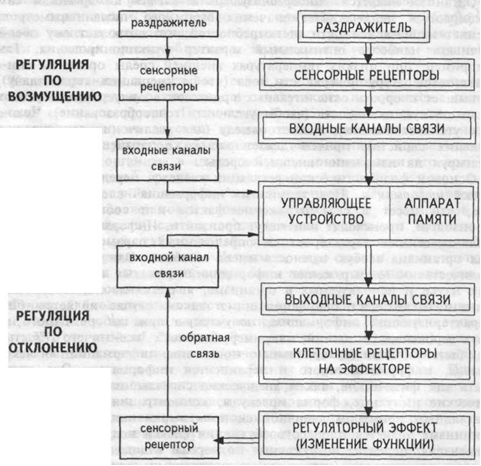

Переработка информации осуществляется управляющей системой или системой регуляции. Она состоит из отдельных элементов, связанных информационными каналами (рис.3.1).

Среди элементов выделяются:

управляющее устройство (центральная нервная система);

входные и выходные каналы связи (нервы, жидкости внутренней среды с информационными молекулами веществ);

датчики, воспринимающие информацию на входе системы (сенсорные рецепторы);

образования, располагающиеся на исполнительных органах (клетках);

воспринимающие информацию выходных каналов (клеточные рецепторы).

Часть управляющего устройства, служащая для хранения информации, называется запоминающим устройством или аппаратом памяти. Характер переработки поступающих сигналов зависит от той информации, которая записана в аппарате памяти системы регуляции.

3.Типы транспорта веществ через биологические мембраны

Фазовые переходы в мембранах

При нормальных физиологических условиях мембраны находятся в жидком состоянии, однако, в отличие от жидкостей, они имеют строгую упорядоченную структуру, поэтому это состояние мембран называется жидкокристаллическим. По данным физических методов биологические мембраны способны испытывать фазовый переход первого рода. С понижением температуры мембраны переходят из жидкокристаллического состояния (золь) в твердокристаллическое (гель). При таком переходе сохраняется общая структура мембраны, но порядок в системе еще более возрастает: «хвосты» липидов вытянуты строго параллельно друг другу, их колебания ограничены. Если в золь-состоянии площадь мембраны, приходящаяся на одну молекулу липида, составляет 0,58 нм2, то в гель-состоянии эта величина уменьшается до 0,48 нм2. Толщина мембраны при переходе в гель-состояние увеличивается, но за счет уменьшения площади объём мембраны в целом уменьшается.Подвижность липидных молекул в обоих фазовых состояниях существенно отличается. В гель-состоянии липиды способны совершать только совместные колебания или вращательные движения. В жидком состоянии липидные «хвосты» имеют большую свободу, особенно велика их подвижность в середине мембраны.Молекулы липидов жидкой мембраны могут находиться в в двух конформациях: в полностью транс- конформации и в гош-транс-гош-конформации. В гель-состоянии реализуется только транс-конформация. Длина молекулы в гош-конформации меньше, чем в транс-, а ширина, наоборот, больше. Этим объясняется уменьшение толщины и увеличение площади мембраны, приходящейся на один липид, при переходе из гель- в золь-состояние. Способность липидов жидкокристаллической мембраны переходить в гош-конформации способствует повышению её проницаемости для некоторых гидрофильных низкомолекулярных соединений. Если два соседних участка рядом расположенных молекул находятся в гош-конформации, то образуется так называемый кинк. Кинки способны перемещаться вдоль липидных «хвостов». Если небольшая молекула, окажется между двумя кинками, то она сможет пересечь гидрофобный слой.В последнее время доказано, что при фазовых переходах из золь-состояния в гель- и обратно в мембранах образуются поры диаметром 2-6 нм. То есть при фазовом переходе увеличивается проницаемость мембраны для ионов и низкомолекулярных соединений. Так, проведение нервного импульса определяется изменением проницаемости мембраны для некоторых ионов. Существует предположение, что механизмы терморецепции, также определяются фазовым переходом в мембранах рецепторов. И ещё, так как фазовый переход может иметь и химическую природу (например, липиды мембраны могут перейти в гель-состояние вследствие увеличения концентрации ионов кальция в межклеточной жидкости), то, возможно, эти процессы определяют и хеморецепцию.

Фазовый переход в мембранах происходит не мгновенно, а на протяжении некоторого температурного интервала. Температурой фазового перехода называется та температура, при которой одна половина мембранных липидов находится в золь-состоянии, а другая половина в гель-состоянии. Температура фазового перехода зависит от липидного состава мембран: чем больше в «хвостах» липидов двойных связей (а их число в одном «хвосте» может колебаться от 0 до 4), то есть чем больше степень ненасыщенности жирнокислотных остатков, тем ниже температура фазового перехода. Для мембран, состоящих из насыщенных липидов, эта величина составляет +60 QUOTE° °С, а для мембран, состоящих из ненасыщенных липидов, - снижается до -20 QUOTE° °С. Такая разница в температурах плавления объясняется тем, что ненасыщенные жирные кислоты, находящиеся в цис-конформации, способствуют удалению друг от друга молекул липидов, и, следовательно, уменьшают силы сцепления между ними. Чем слабее связь между молекулами, тем ниже температура перехода мембран в жидкую фазу.

Живые организмы, обитающие в разных климатических условиях, имеют различное соотношение насыщенных и ненасыщенных связей в молекулах липидов, что обеспечивает им приспособление к холоду или жаре в зависимости от среды обитания. Более того, это соотношение меняется для разных участков тела одного и того же организма. Например, температура ноги возле копыта полярного оленя может составлять -20 QUOTE° °С, а температура ноги возле туловища достигает +30 QUOTE° °С. Однако клеточные мембраны не претерпевают фазовый переход за счет того, что мембраны клеток возле копыта содержат больше ненасыщенных липидов, а возле туловища – больше насыщенных. Известно, что животные жиры при комнатной температуре обычно находятся в твердом состоянии, а растительные, наоборот, - в жидком. Это объясняется тем, что в животных клетках меньше ненасыщенных липидов, чем в растительных.Фазовые переходы мембранных липидов носят кооперативный характер, то есть чем большее количество липидов совершило фазовый переход, тем легче это будет сделать остальным. В идеале, если на каком-либо участке одна молекула липида перешла из твердой фазы в жидкокристаллическую, то за этим сразу же последует фазовый переход всех липидов этого участка (закон «всё или ничего»). Такой участок называется кооперативной единицей, а число молекул, входящих в него, - размером кооперативной единицы n. Для липидных мембран n может достигать нескольких десятков. Величина n тем больше, чем более однороден химический состав мембран. Для уменьшения однообразия липидного состава мембраны животных клеток содержат большое количество холестерина. Например, в эритроцитах млекопитающих его удельная доля от всех липидов составляет 40 - 60%. Такое количество холестерина значительно уменьшает размер кооперативной единицы и снижает различия между твердой и жидкой фазами.

Транспорт веществ через биологические мембраны

Большинство процессов жизнедеятельности, таких, как всасывание, выделение, проведение нервного импульса, мышечное сокращение, синтез АТФ, поддержание постоянства ионного состава и содержания воды связано с переносом веществ через мембраны. Этот процесс в биологических системах получил название транспорта.

Если перенос вещества происходит с уменьшением электрохимического потенциала, то есть не требует затрат энергии, то такой транспорт называется пассивным. Его разновидностями являютсядиффузия (перемещение веществ в сторону меньшей концентрации) и фильтрация (просачивание веществ поры в сторону меньших значений давления). С помощью диффузии в клетку проникают растворенные молекулы кислорода и углекислого газа, а также яды и лекарственные препараты. Примером фильтрации в организме является перенос воды через стенки кровеносных сосудов, выдавливание плазмы крови в почечные канальцы.

Транспорт веществ через липидный бислой с помощью простой диффузии совершается с малой скоростью, особенно в случае заряженных частиц, и почти не контролируется. Поэтому в процессе эволюции для некоторых веществ появились специфические мембранные каналы и мембранные переносчики, которые способствуют повышению скорости переноса и, кроме того, осуществляютселективный транспорт. Пассивный транспорт веществ с помощью переносчиков называетсяоблегченной диффузией.

Иногда требуется перенести вещество из области с меньшим значением электрохимического потенциала в область с большим его значением. Этот процесс не может протекать самопроизвольно и требует затрат энергии. Такой вид транспорта называется активным. Например, в сторону увеличения электрохимического потенциала осуществляется трансмембранный перенос натрия. Если энергия, необходимая для осуществления активного транспорта, берется за счет гидролиза АТФ или окислительно-восстановительных реакций, то такой транспорт называется первично-активным ; если – за счет градиента концентраций других ионов, то – вторично-активным илисопряженным.

Через мембрану могут переноситься не только отдельные молекулы, но и твердые тела ( фагоцитоз), растворы ( пиноцитоз ). Если вещество транспортируется внутрь клетки, то такой вид транспорта называется эндоцитозом, если наружу, то – экзоцитозом. В первом случае на наружной стороне мембраны образуется впячивание, которое постепенно превращается в пузырек. Пузырек отрывается от мембраны внутри клетки. Такой пузырек содержит в себе транспортируемое вещество, окруженное билипидной оболочкой (везикулой). В дальнейшем везикула сливается с какой-нибудь клеточной органеллой и выпускает в неё своё содержимое. В случае экзоцитоза процесс происходит в обратной последовательности: везикула подходит к мембране с внутренней стороны клетки, сливается с ней и выбрасывает своё содержимое в межклеточное пространство.