- •Соотношение понятий «задача», «проблема», «проблемная ситуация».

- •Задача как объект мышления в деятельностном подходе. Характеристики и типы задач.

- •Проблемная ситуация как основа продуктивного мышления в подходе с.Л.Рубинштейна.

- •Проблема соотнесения продуктивного и творческого мышления в психологии.

- •4 Этапа решения проблемной ситуации! (закрытый, открытый и т.Д.)

- •Понятие проблемной ситуации в психологии мышления. Модели проблемных ситуаций.

- •Представление о решении проблем в когнитивной психологии.

- •Классификация проблемных ситуаций.

- •Сложность задачи и трудность ее решения.

- •Этапы решения проблемной ситуации и творческой проблемы.

- •Структура творческой проблемы в соотнесении с проблемной ситуацией.

- •Феноменология решения творческой проблемы.

- •Личностные предпосылки творческого мышления.

- •Творческая личность. Творческая одаренность.

- •Характеристики задания, влияющие на возможность нахождения творческого решения.

- •Правила проблемного обучения.

- •Проблемное обучение: возможности и ограничения.

- •Проблемная ситуация и творческая проблема: сходство и отличия.

- •Научная школа а.М.Матюшкина в изучении продуктивного мышления.

- •1 Линия

- •2 Линия

- •3 Линия

- •Этапы решения творческой проблемы.

- •Интуиция как этап творческого решения.

- •Условия актуализации интуиции.

Соотношение понятий «задача», «проблема», «проблемная ситуация».

(Все из аудио, вопрос общий можно ля-ля)

Категория задачи характеризует деятельностное понимание психологии мышления. Под «задачей» по мнению Леонтьева понимается цель данная в определенных условиях. При этом развитие данной идеи в смысловой теории мышления привело к тому что в задаче принято выделять объективную и субъективную структуру. Объективная структура - безотносительно по отношению к субъекту ее заданные характеристики (то что дано и то, что требуется найти, но при акте принятия задачи объективная структура трансформируется в субъективную и тогда то что дано превращается в средства решения, а то, что требуется найти превращается в цели решения (именно это и составляет субъективную структуру задания.

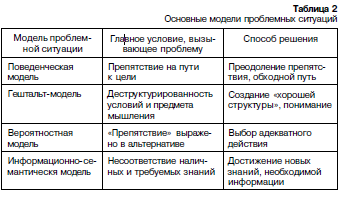

Кратко о проблемной ситуации: в психологии мышления данный термин появляется по сути с бихевиорального направления психологии мышления. Если анализировать историко-психологический контекст данного понятия, то выделяется 4 модели проблемных ситуаций:

Чем вызывается проблемная ситуация? Как она преодолевается?

Например, в гештальт-психологии она вызывается деструктурированностью предмета решения, преодолевается она созданием хорошей «правильной» структуры. Бихевиоральная модель проблемной ситуации связана с наличием препятствия в решении. Разрешением является преодоление препятствия. В необихевиоризме препятствие преодолевается с помощью обходных путей и т д. Развитием подхода проблемной ситуации в общем близком гештальт-психологии затем появляется в рамках процессуально-деятельностного подхода Рубинштейна который за проблемной ситуацией маркирует особое состояние субъекта, возникающее при возникновении интереса к мыслительному заданию. По Рубинштейну - проблемная сит - это особое состояние субъекта, которая характеризуется интересом, желанием получить ответ на какой-то вопрос, узнать что-то новое и тд. Затем эта идея развивается в работах научной школы Рубинштейна ---> работы Брушлинского, Матюшкина (ТПС).

Почему же больше всего звучит имя Матюшкина, когда мы говорим о проблемных ситуациях? Потому что именно эта теория получила практическую реализацию по отношению к обучению. Нужно сказать, что для всей школы Рубинштейна термин проблемной сит был базовым по отношению к мышлению.

Задачи и проблемные ситуации в отеч психологии мышления маркирует 2 подхода: по сути дела к пониманию мышления, но условно 2, потому что на данный момент они выглядят конечно в современном контексте они выглядет очень близкими подходами: это и деятельностный подход к мышлению, и процессуально-деятельностный, получается, разница в понимании где задача, а где проблемная ситуация в моменте когда возникает познавательная мотивация, соответственно для школы Рубинштейна познавательная мотивация возникает в связи с понятием ПС, в связи с явлением ПС, в деятельностном подходе (в том числе в варианте школы Тихомирова) познавательная мотивация может появляться и не сразу, и в этом смысле решения мыслительной задачи может начинаться с внешней мотивации и мы тогда говорим даже о репродуктивных формах мышления, а затем внешняя переходит во внутреннюю и дальше уже разворачивается содержательный процесс мышления.

Несколько слов о категории «проблема»: категория «проблема» также маркирует определенные объекты в психологии мышления. Одни из первых попыток, которые касались понимания, что такое проблема и даже вариантов исследования мышления как разрешения проблемы встречается в работах гештальт-психологии, в частности это работа Вертгаймера «Продуктивное мышление», где он анализирует решение проблемы в варианте открытия теории относительности Эйнштейна. Это было многогодичное лонгитюдное исследование, когда Вертгаймер встречался с Эйнштейном и по сути дела брал у него интервью, интервью сочеталось с анализом продуктов деятельности.

Категория проблема связана с некоторым расширением представления об объекте психологии мышления, по сути имплицитно связывает этот объект все таки с объективными критериями новизны и значимости продукта в понимании творческого мышления. Эту попытку мы встречаемв гештальт-психологии у Вертгаймера. И дальше данная категория данный объект его развитие связано с когнитивной психологиии. «Психология принятия решений» и «Психология решения проблемы». Во втором случае акцент поежде всего ставитсяна процессуальной стороне. В когнитивной психологии в частности мы рассматривали предтечу - одни из первых исследований, выполненных в рамках психологии принятия решений - работа Каннемана и Тверски, в кач второго рассматривали теорию Дитриха Дернера (представление о комплексных практических проблемах: сетевидные, непрозрачные...). И в отечественной психологии категория «проблема» тоже очень актуальна в таком заходе гештальт-пихологического понимания, по критерию объективной новизны и значимости получаемого продукта, потому что процессуальные критерии новизны конечно же уже вложены в качестве критериальных. (Если у вас получается новый продукт, то етественно у вас новообразования в деятельности, все эти процессуальные критерии конечно остаются актуальными, поэтому мы о них говорим в меньшей степени. Далее можно сказать, что категория «проблемы» и «творческой проблемы» фигурирует в отеч психологии в частности в работах Пономарева, Тихомирова, Матюшкина и по разным критериям, но тем не менее авторы сходятся в том, что то что проблема характеризуется самостоятельностью постановки, масштабностью целей и для в частности ТПС проблема это то что связано с ПС, то что основано на ПС в моменте инициации, а затем уже осуществляется переход в собственно к категории творческая проблема на основе проблемной ситуации.

Задача становится для субъекта проблемной ситуацией благодаря наличию опыта, определяющего его значительные возможности в области ее решения. Например, специалист высокого уровня фактически неосознанно, "интуитивно" решает профессиональную задачу благодаря тому, что его профессиональный опыт носит "свернутый" характер. Это позволяет ему, не выводя проблему на уровень осознания, "чувствовать", где она кроется