- •Данные о преподавателе:

- •Данные о дисциплине: Название: Товароведение и маркирование продукции

- •Пререквизиты:

- •5. Описание курса

- •3. Краткое содержание дисциплины.

- •Результаты обучения

- •6. Содержание курса

- •6.1 Перечень лекционных занятий

- •6.2 Календарно-тематический план практических занятий

- •7 График выполнения и сдачи срс

- •7 График выполнения и сдачи срс по дисциплине «Товароведение и маркирование продукции»

- •8. Список литературы:

- •Лифиц и.М. Стандартизация, метрология, сертификация. –Учебник, 4-е изд. М.: 2005 г.

- •9 Политика курса

- •10. Информация по оценке знаний

- •11. Политика выставления оценок

- •2. Состояние потребительского рынка

- •Понятие о потребительной и меновой стоимости.

- •Объекты, субъекты товароведной деятельности

- •Основополагающие характеристики товаров

- •Взаимосвязь товароведных характеристик со стоимостью

- •Товары растительного происхождения

- •Товары животного происхождения

- •Особенности оценки качества продовольственных товаров. Показатели качества

- •Условия и сроки хранения продовольственных товаров. Классификация продовольственных товаров по сохраняемости

- •Требования к упаковке и маркировке продовольственных товаров

- •Основные понятия.

- •Классификация ассортимента товаров.

- •3. Свойства и показатели ассортимента

- •4.Управление ассортиментом.

- •Виды нормативных и технических документов, регламентирующих ассортимент товаров.

- •Виды, формы и средства информации о товаре

- •Требования к товарной информации

- •Средства товарной информации

- •Основные понятия качества товаров.

- •Свойства и показатели качества

- •Номенклатура потребительских свойств

- •Безопасность и экологичность

- •5. Факторы, влияющие на формирование качества товаров.

- •1. Цели, задачи, методы экспертизы.

- •Принципы товарной экспертизы

- •Идентификация, фальсификация товаров.

- •4 Организация проведения товарной экспертизы.

- •Потребительские свойства продовольственных товаров. Безопасность продовольственных товаров. Понятие о пищевой ценности

- •Товары животного происхождения

- •Товары смешанного происхождения

- •Особенности оценки качества продовольственных товаров. Показатели качества

- •Соотношение тканей в основных видах мяса. Характеристика тканей

- •Классификация мяса убойных животных. Разделка туш для розничной торговли

- •Требования к качеству мяса

- •Ветеринарное клеймение и товароведческая маркировка мяса

- •Классификация мясных товаров

- •Классификация молока

- •Классификация и ассортимент молока

- •Классификация и ассортимент молока. Сливки. Оценка качества, условия и сроки хранения молока и сливок

- •Злаковые культуры

- •Бобовые культуры

- •Факторы, формирующие качество

- •Особенности маркировки, условия и сроки хранения вкусовых товаров

- •Направления формирования ассортимента товаров

- •Товарный ассортимент

- •Проверка штрих-кода

- •Считывание штрих-кода

- •Документальное оформление.

- •Тема1 Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров. Предмет, цели и задачи товароведения

- •Тема 2. Методы товароведения

- •Тема 3. Ассортимент товаров

- •Тема 4. Качество товаров

- •Тема 5. Факторы, обеспечивающие качество и конкурентоспособность товара

- •Тема 6. Товарная экспертиза

- •Тема 7. Ассортимент, классификация и кодирование товаров Вопросы для самостоятельной работы:

- •Тесты для самоконтроля:

- •Тема 8. Влияние химического состава на потребительские свойства пищевых продуктов.

- •Тема 9. Консервирование продовольственных товаров.

- •Тема 10. Потребительские свойства отдельных групп и типов виноградных вин.

- •Тема 11. Ассортимент и качество сыров

- •Тема 12. Классификация, потребительские свойства яиц и яицепродуктов

- •Тема 13. Классификация, потребительские свойства пищевых концентратов

- •1 Рубежный контроль

- •1 Рубежный контроль

- •1 Рубежный контроль

- •1 Рубежный контроль

- •1 Рубежный контроль

- •1 Рубежный контроль

- •1 Рубежный контроль

- •1 Рубежный контроль

- •1 Рубежный контроль

- •1 Рубежный контроль

- •1 Рубежный контроль

- •2 Рубежный контроль

Классификация и ассортимент молока. Сливки. Оценка качества, условия и сроки хранения молока и сливок

Классификация и ассортимент питьевого молока. По составу молоко подразделяют на натуральное: цельное (натуральное, неизмененное), нормализованное по жирности (жирность доведена до определенного значения), обезжиренное и восстановленное, которое получают из сухого цельного или обезжиренного молока, часто в смеси с натуральным. По виду тепловой обработки молоко классифицируют на пастеризованное и стерилизованное.

Различают следующие виды питьевого молока:

пастеризованное (различной жирности — 1,5; 2,5; 3,2; 3,5; 6% и нежирное);

стерилизованное (различной жирности — 0,5; 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3,2; 3,5; 3,6; 4; 5,5; 6%). К стерилизованному относят молоко, полученное с использованием высокотемпературной технологии (ВТТ или UHT), которая предполагает быстрый нагрев в течение 4-5 сек до температуры 140°С, быстрое охлаждение и асептический розлив (в стерильную тару в стерильных условиях). Так изготавливают молоко "Домик в деревне", "Милая Мила", "Лианозовское", "Царицынское" и др. Кроме того, к стерилизованному относят молоко "Можайское", вырабатываемое по особой технологии;

топленое (с жирностью 4 и 6%), полученное путем длительной выдержки (в течение 5-6 час) при температуре 95-98°С;

белковое (с жирностью 1 и 2,5%) — с повышенной концентрацией белков за счет добавления сухого обезжиренного молока;

обогащенное наполнителями: витаминизированное (с витамином С — 0,05; 2,5; 3,2%; с комплексом витаминов и минералов — различной жирности), с вкусовыми наполнителями (шоколадное, клубничное, банановое и др. — различной жирности);

для детей раннего возраста (ионитное — молоко, приближенное по составу к женскому молоку за счет замены ионов кальция и магния на ионы калия и натрия; виталакт ДМ и др.).

Сливки отличаются от молока повышенным содержанием молочного жира. Их получают путем сепарирования молока. Используют сливки как исходное сырье при изготовлении сметаны и сливочного масла, а так же как самостоятельный продукт питания. Вырабатывают сливки пастеризованные (10, 20 и 35%), стерилизованные (10 и 20%), с сахаром и вкусовыми наполнителями (какао, кофе и др.).

Оценка качества молока и сливок. Качество молока и сливок оценивают по органолептическим, физико-химическим и бактериологическим показателям. К органолептическим показателям относят внешний вид и консистенцию, цвет, вкус и запах. Консистенция молока и сливок должна быть однородной, без осадка, у сливок — без сбившихся комков жира и хлопьев белка. Цвет — белый со слегка желтоватым или кремовым оттенком (у нежирного молока допускается слегка синеватый оттенок). Вкус и запах — чистые, без посторонних привкусов и запахов.

Основными физико-химическими показателями качества молока и сливок являются массовая доля жира (в %, не менее), кислотность (в градусах Тернера, не более), отсутствие фосфатазы (в пастеризованных молоке и сливках), для молока — плотность (г/см3, не менее), степень чистоты. Бактериологические показа- тели — общее количество микроорганизмов в 1 мл молока (сливок) и титр бактерий группы кишечных палочек (БГКП).

К показателям безопасности молока и сливок относят содержание токсичных элементов (свинца, кадмия, меди, цинка, ртути, мышьяка), микотоксинов (афлотоксина М1), антибиотиков, гормональных препаратов, пестицидов, радионуклидов (цезия-134,-137; стронция-90), а также микробиологические (санитарно-гигиенические) показатели. Указанные показатели безопасности являются общими для молочных товаров.

Условия и сроки хранения. Температура молока и сливок при выпуске с предприятия должна быть не более 8°С (пастеризованных) и 20°С (стерилизованных). Пастеризованные молоко и сливки хранят при температуре не выше 8°С в течение 36 ч с момента окончания технологического процесса. Стерилизованное молоко хранят при температуре не выше 20°С — от 10 суток до 6 месяцев в зависимости от вида упаковки, режима стерилизации и температуры хранения, стерилизованные сливки при той же температуре — не более 30 суток.

Классификация и ассортимент сыров. Оценка качества, условия и сроки хранения

Сыры получают свертыванием молока с последующей обработкой сырного сгустка и его созреванием, в процессе которого формируются специфические для каждого вида сыра органолептические свойства. Сыры представляют собой концентрат всех сухих веществ молока. В состав сыров входит до 28-30% белковых веществ, которые частично расщепляются в процессе созревания и поэтому легко усваиваются в организме (на 96-98%). Сыры отличаются высоким содержанием молочного жира (20-60%), что обусловливает их высокую калорийность (250-400 ккал на 100 г). Сыры богаты фосфорно-кальциевыми минеральными солями, жиро- и водорастворимыми витаминами.

Классификация и ассортимент сыров. По способу свертывания молока различают сычужные сыры (используется сычужный фермент) и кисломолочные (используется молочная кислота). Сычужные сыры в свою очередь подразделяются на натуральные (вырабатываемые из молока) и переработанные сыры (вырабатываемые из натуральных сыров с добавлением других компонентов). К натуральным сычужным сырам относят твердые, мягкие ирассольные сыры. К переработанным относят плавленые сыры различных видовых групп.

Твердые сычужные сыры представляют наиболее обширную группу. Они отличаются достаточно плотной консистенцией и сравнительно низким содержанием влаги. Твердые сычужные сыры подразделяют на:

сыры, прессуемые с высокой температурой второго нагревания(58-68°С), — типа Швейцарского (Швейцарский, Советский, Алтайский и др.), типа терочных (Горноалтайский, Кавказский);

сыры, прессуемые с низкой температурой второго нагревания (41-43°С), — типа Голландского (Голландский, Костромской, Ярославский, Пошехонский, Степной, Угличский и др.);

сыры прессуемые с низкой температурой второго нагреванияи высоким уровнем молочно-кислого брожения — типа Чеддер (Чеддер, Горный Алтай, Катунь и др.), Российский;

самопрессующиеся сыры с низкой температурой второго нагревания, созревающие при участии микрофлоры сырной слизи — Латвийский, Пикантный, Каунасский, Клайпедский и др.

Сроки созревания твердых сычужных сыров колеблются от 25-45 суток (самопрессующиеся сыры) до 8-9 месяцев (прессуемые с высокой температурой второго нагревания). В нормативных документах на сыры установлен возраст, в котором они должны выпускаться для реализации (в сутках, не менее), например: Алтайский — 120, Советский — 90, Голландский брусковый — 60, Костромской — 45 и т. д.

По форме головки сыры бывают в виде прямоугольного бруска (Советский), шара (Голландский круглый), высокого (Ярославский) и низкого (Швейцарский) цилиндров.

Мягкие сыры созревают достаточно быстро (в среднем, в течение 30 суток) при участии микрофлоры закваски, развивающейся на поверхности и внутри головки сыра. Их не подвергают принудительному прессованию, поэтому они имеют повышенное содержание влаги и более мягкую, нежную консистенцию по сравнению с твердыми сычужными сырами. Вкус и запах мягких сыров — острые, слегка аммиачные, а рисунок практически отсутствует, за исключением мелких пустот. В зависимости от микрофлоры закваски, участвующей в созревании, мягкие сыры подразделяют на следующие подгруппы:

созревающие при участии сырной слизи (Дорогобужский, Медынский, Калининский и др.);

созревающие при участии плесеней, развивающихся на поверхности сыра (Русский Камамбер, Белый десертный и др.);

созревающие при участии плесеней, развивающихся внутри головки сыра (Рокфор, Альпен блю и др.);

созревающие при участии плесеней и сырной слизи (Закусочный, Смоленский, Любительский и др.);

свежие, реализуемые без созревания (Домашний, Адыгейский, Нарочь, Останкинский и др.).

Рассольные сыры производят из разных видов молока (коровьего, овечьего, козьего, буйволиного) или их смесей. Они созревают в рассоле, поэтому имеют характерный остро-соленый вкус, мягкую, слоистую или несколько ломкую консистенцию, корка на поверхности рассольных сыров отсутствует.

Типичным представителем рассольных сыров является брынза. К рассольным сырам относят также такие сыры, как Сулугуни, Чанах, Осетинский, Кобийский, Грузинский, Чечел, Тушинский, Лиманский и др.

Плавленые сыры производят из нестандартных сычужных сыров, отклоняющихся по жирности или содержанию влаги, или имеющих дефекты теста, корки, внешнего вида, не выводящие их из категории пищевых продуктов. Кроме того, в рецептурную смесь входят творог, сухое цельное или обезжиренное молоко, сливочное масло, сметана и другие молочные продукты, а также в качестве обязательного компонента — специальные соли-плавители, которые способствуют растворению белков и тем самым обеспечивают однородность консистенции. Плавленые сыры не имеют рисунка; допускается небольшое количество воздушных пустот. В зависимости от особенностей технологии плавленые сыры подразделяют на видовые группы:

ломтевые (Российский, Пошехонский, Городской, Костромской и др.);

колбасные (копченые без наполнителей и специй, с наполнителями, со специями — с перцем, с тмином и др.);

пастообразные (Янтарь, Дружба, Волна, Лето, Виола и др.);

сладкие (Шоколадный, Кофейный, Фруктовый, С орехами, Медовый и др.);

консервированные (стерилизованный, пастеризованный, пастеризованный с ветчиной);

к обеду (С луком, С белыми грибами, С грибами для супа и др.).

Кисломолочные сыры изготовляют путем кисломолочного или сычужно-кисломолочного свертывания. Некоторые из них вырабатываются без созревания (чайные, кофейные сырки), а некоторые созревают от 1-2 недель до 1,5 месяцев (Гарцский, Зеленый терочный сыр).

Качество сыров оценивают по содержанию жира (в сухом веществе), влаги, соли и органолептическим показателям. Твердые сычужные сыры, кроме Ярославского большого, Кубанского, Российского, Пошехонского, Днестровского, Северного, Пикантного, а также рассольные сыры в зависимости от органолептических показателей делят на высший и I сорта. Остальные сыры на товарные сорта не подразделяются. Органолептические показатели определяют по 100-балльной шкале: вкус и запах — 45; консистенция — 25; рисунок — 10; цвет теста — 5; внешний вид — 10; упаковка и маркировка — 5. К высшему сорту относят сыры, имеющие общий балл 100-87, в том числе оценку по вкусу и запаху не менее 37 баллов. К I сорту — сыры, имеющие соответственно 86-75 баллов и 34 балла — на вкус и запах.

Помимо общих для группы молочных товаров показателей безопасности (п. 9.2), в сырах определяют также содержание нитрата натрия, а в плавленых сырах — содержание низина.

Маркировка сыров. Производственная маркировка наносится на каждую головку сыра и транспортную тару. Она включает: дату выработки (число, месяц), номер варки сыра (цифры располагаются в центре верхнего полотна головки сыра) и производственную марку, которая состоит из следующих обозначений: массовая доля жира в сухом веществе (в %); номер предприятия-изготовителя; сокращенное наименование области (края, республики), в которой находится предприятие. Указанные обозначения позволяют точно идентифицировать каждую партию сыра.

Условия и сроки хранения. Режим хранения сыров находится в зависимости от степени их зрелости. Недозревшие сыры, предназначенные для кратковременного хранения, хранят при температуре 2-8°С, а зрелые — при температуре минус 2 — минус 5°С. Относительная влажность воздуха — 85-90%. Сроки хранения сыров: типа Швейцарского — 6-10; типа Голландского — 4-8; мягких сычужных — 1-2; рассольных — 5-6 месяцев. В торговой сети сычужные твердые и рассольные сыры хранят не более 15 суток, а мягкие и плавленые — не более 10 суток.

Лекция №

Тема: Товароведение зерна и зернобобовых культур

Зерном называют продукт, который состоит из совокупности большого количества зерен или семян той или иной культуры — злаковой, бобовой, масличной.

Товарная партия зерна получает название определенной зерновой культуры (пшеницы, ржи и т.д.), если она содержит не менее 85 % зерен данной культуры. Если количество зерен основной культуры меньше этой нормы, партия называется смесью зерна разных культур с указанием из состава в процентах. Например, смесь: пшеница + рожь (60 + 40).

Исключительное значение среди растений, культивируемых человеком, имеют растения с сухими плодами — зерновками (у злаков), бобами (у бобовых), семенами (у некоторых масличных) и т.д.

Зерна злаковых, семена бобовых и масличных культур хорошо сохраняются, поэтому естественно, что человек с незапамятных времен начал их использовать в пишу, скармливать животным.

Строение зерна всех злаковых культур примерно одинаковое, и его можно рассмотреть на примере зерна пшеницы. Форма его овальная. Выпуклая сторона его называется спинкой, противоположная — брюшком. Вдоль брюшка проходит выемка (бороздка). На остром конце зерна имеется опушение (хохолок, бородка), а на тупом — зародыш.

Плодовая оболочка покрывает его снаружи и защищает зерно. Она состоит из четырех слоев полупрозрачных клеток, содержит много клетчатки, лигнина, пенгозанов, минеральных солей, которые составляют 5-6 % массы зерна. Организмом плодовые оболочки не усваиваются.

Семенная оболочка состоит из трех слоев клеток и составляет 6-8 % массы зерна. Они более богаты минеральными, азотистыми веществами, сахарами и в них меньше клетчатки, пентозанов. Пигментный слой семенной оболочки придает зерну соответствующую окраску.

Оболочки плодовые и семенные ухудшают товарный вид муки и крупы, их пищевую ценность, консистенцию, поэтому при получении муки и крупы их отделяют.

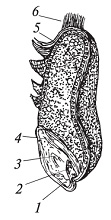

Внутренняя часть зерна (рис. 2.1). Эндосперм, или мучнистое ядро, составляет 80-85 % массы зерна и является самой ценной его частью для получения муки и крупы. Состоит в основном из крахмала и белков, содержит небольшое количество сахара, жира, витаминов и очень мало минеральных веществ. Все ценные продукты переработки зерна получают из эндосперма.

Рис. 2.1. Продольный разрез зерна пшеницы: 1 — зачаточные корешки; 2- зародыш; 3 — почечка; 4 — щиток; 5 — эндосперм; 6 — хохолок

Зародыш составляет в среднем 3 % массы зерна и содержит много белков, жиров, Сахаров, витаминов, ферментов. Однако при переработке его удаляют, так как жир в процессе хранения прогоркает, вызывая порчу продуктов переработки зерна — муки и крупы.

Алейроновый (внешний) слой мучнистого ядра примыкает к семенной оболочке. Он составляет 4-13,5 % массы зерна, содержит большое количество белков, жиров, Сахаров, минеральных веществ, витаминов, но эти ценные вещества почти не усваиваются, гак как клетки, в которых они находятся, покрыты толстыми оболочками из клетчатки. При шлифовке зерна алейроновый слой отделяют вместе с оболочками.

Семена бобовых растений состоят из зародыша и двух семядолей, практически не имеют эндосперма. Семя защищено плотной семенной оболочкой, внешняя часть ее покрыта кутикулой — тонкой пленкой из кутина.

Семена подсолнечника и сои состоят в основном из зародыша с одним рядом клеток эндосперма и защищены семенной оболочкой.