- •Совершенствование деятельности органов власти в сфере жкх (на примере Администрации Муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан)

- •Глава 1. Городское хозяйство как объект муниципального управления………………………………………...8

- •Глава 2. Анализ деятельности муниципальных органов управления муниципального района уфимский район Республики Башкортостан в сфере жилищно-коммунального хозяйств…………………………………………….46

- •Глава 3. Проект совершенствования тарифного регулирования в сфере коммунальных услуг………………..65

- •Глава 1. Городское хозяйство как объект муниципального управления

- •1.1. Организация управления городским хозяйством в России

- •1.2. Состав и особенности управления жилищно-коммунальным комплексом в Российской Федерации

- •Глава 2. Анализ деятельности муниципальных органов управления муниципального района уфимский район Республики Башкортостан в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- •2.1. Роль и система муниципального управления жкх

- •2.2. Состояние и проблемы жкх муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

- •1. Проблемы транспортного комплекса и связи

- •2. Проблемы строительной отрасли

- •3. Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства

- •4. Проблемы охраны окружающей среды

- •Глава 3. Проект совершенствования тарифного регулирования в сфере коммунальных услуг

- •3.1. Механизм и процесс управления жилищно-коммунальной сферой

- •3.2. Совершенствование тарифного регулирования в проекте «Положения об органе регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»

- •Основные задачи сектора

- •Функции сектора

- •Права сектора

- •Организация работы сектора

- •Утверждаю Глава Администрации

- •2. Основные задачи заведующего сектором

- •3. Функции заведующего сектором

- •4. Права заведующего сектором

- •5. Ответственность заведующего сектором

- •2. Основные задачи главного инженера

- •3. Функции главного инженера

- •4. Права главного инженера

- •5. Ответственность главного инженера

- •II. Основные задачи главного специалиста

- •III. Функции главного специалиста

- •VI. Обеспечение деятельности главного специалиста

- •V. Ответственность главного специалиста

- •II. Основные задачи и обязанности

- •III. Функции ведущего специалиста

- •IV. Обеспечение деятельности

- •V. Ответственность

1.2. Состав и особенности управления жилищно-коммунальным комплексом в Российской Федерации

Жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) — один из наиболее значимых элементов городского хозяйства, важнейшая часть территориальной инфраструктуры. Его деятельность в значительной степени формирует жизненную среду человека — комфортность жилища, микрорайона, города, т.е. осуществляет функции жизнеобеспечения территорий.

Услуги, оказываемые ЖКК, представляют собой материальные услуги непроизводственного назначения. Они делятся па услуги индивидуального и общественного потребления.

По социальной значимости предприятий ЖКК можно выделить три уровня обеспечивающих систем. Так, большинство служб ЖКК обеспечивают удовлетворение первоочередных жизненных потребностей населения (особенно в крупных городах) и относятся к первому уровню жизнеобеспечивающих систем. Прекращение функционирования любой из названных служб или сбои в их работе могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

Критерием выделения следующих двух уровней выступает временной фактор: необходимость пользования продукцией или услугами ежедневно или с каким-либо временным интервалом. В связи с этим ко второму уровню жизнеобеспечения относятся те виды деятельности ЖКК, пользование которыми потребитель осуществляет ежедневно или с периодичностью в несколько дней.

К третьему уровню относятся те виды деятельности ЖКК, результатами которых потребители пользуются по мере необходимости.

Жилищно-коммунальный комплекс — это замкнутый, внешне ограниченный и зависимый тип производства: оно замкнуто па потребностях, формируемых на конкретно заданной территории; оно ограничено, т.е. имеет предел, определяемый масштабами указанной потребности в соответствующих услугах на ограниченной территории; оно зависимо от ряда факторов, которые формируют величину и структуру этих потребностей в каждый соответствующий период времени.14

Таким образом, жилищно-коммунальные предприятия не могут выступать в качестве самостоятельного производителя, определять по своему усмотрению формы, объемы и масштабы деятельности. Их функционирование жестко привязано к инфраструктуре, ограниченной пространственной и функциональной организацией города.

Организационно и технически предприятия ЖКК не могут ввести па практике избирательное обслуживание клиентов, их деятельность носит обезличенный характер и обслуживает не отдельных потребителей и даже не какую-либо группу, а всю их совокупность на определенной территории. Поэтому отсутствует непосредственный контакт сторон. При этом свои услуги предприятия ЖКК в основном отпускают в кредит, на условиях последующей оплаты, что порождает проблему перманентной задолженности потребителей.

Нормальное функционирование ЖКК в значительной мере связано с другими отраслями городского хозяйства и системами народнохозяйственного уровня. Некоторые услуги коммунального характера оказываются предприятиями, которые сами не производят продукцию, а являются посредниками между предприятиями-производителями и населением города. Отсюда возникают сложные задачи организации и управления распределением, учетом и расчета стоимости предоставленных услуг и произведенных затрат по коммунальным теплоносителям.

По этим видам ресурсов основными снабжающими организациями являются:

— электроэнергия — централизованные региональные энергосистемы, a в удаленных районах — местные электростанции;

— природный газ — организации, входящие в состав РАО «Газпром»;

— теплоэнергия — ТЭЦ, принадлежащие региональным энергосистемам, и местные котельные, значительная часть которых находится в муниципальной собственности;

— водоснабжение и водоотведение — организации типа «Водоканал» в большинстве своем муниципальные предприятия, в отдельных городах — акционерные общества.

Тесная взаимосвязь ЖКК со всеми элементами и подсистемами городского и народнохозяйственного уровней приобретает особое значение при решении проблем муниципального управления, требующего комплексного подхода к функционированию и развитию территории города. Изучение ЖКК с позиций территориального управления (городского и внутригородского уровней) с выявлением и анализом всей совокупности факторов и условий, воздействующих на эффективное развитие города как места проживания, работы, отдыха и получения всех видов услуг, необходимых для комфортного проживания людей.

Таким образом, жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) — сложное многоотраслевое образование, в котором каждая отрасль выполняет четко поставленные задачи. По своей природе ЖКК представляет собой целостную систему, а не простую сумму отдельных отраслей. Он развивается по свойственным ему объективным законам, а территориальная целостность предопределяет необходимость комплексного подхода к формированию системы управления им. Для построения эффективной системы управления ЖКК необходимо учитывать его особенности как объекта управления, которые определяются прежде всего тем, что это сложный конгломерат предприятий различных отраслей, тесно взаимосвязанных едиными экономическими и социальными целями и задачами.15

Исходя из функциональных особенностей (т.е. функций предоставления услуг) в составе ЖКК можно выделить три основных блока:

— жилищное хозяйство;

— системы инженерного обеспечения жилой застройки города или ресурсообеспечения;

— общегородское коммунальное хозяйство.

Жилищное хозяйство вне зависимости от формы собственности обеспечивает защиту граждан от внешних климатических воздействий. Системы инженерного обеспечения жилой застройки обеспечивают коммунальными услугами жителей населенных пунктов в зависимости от степени благоустроенности и комфортности жилья. Общегородское коммунальное хозяйство позволяет получать доступ всему населению вне зависимости от уровня доходов.

Главными целями функционирования и развития ЖКК являются: обеспечение сохранности объектов жилищного и нежилого фондов; системы водо-, тепло-, энерго-, газоснабжения и водоотведения. Жилищно-коммунальный комплекс — это крупная отрасль непроизводственной сферы, предназначенная для сохранности и улучшения использования жилищного фонда, бесперебойного обеспечения населения коммунальными услугами, необходимыми для жизни и деятельности человека, дальнейшего повышения общего уровня благоустройства и санитарного состояния городов.

В составе ЖКК выделяют следующие отрасли:

— жилищное хозяйство;

— водопроводно-канализационное хозяйство;

— теплоэнергетическое хозяйство;

— электроснабжение;

— газовое хозяйство;

— санитарная очистка и благоустройство городских территорий;

— дорожно-мостовое хозяйство и другие сферы.16

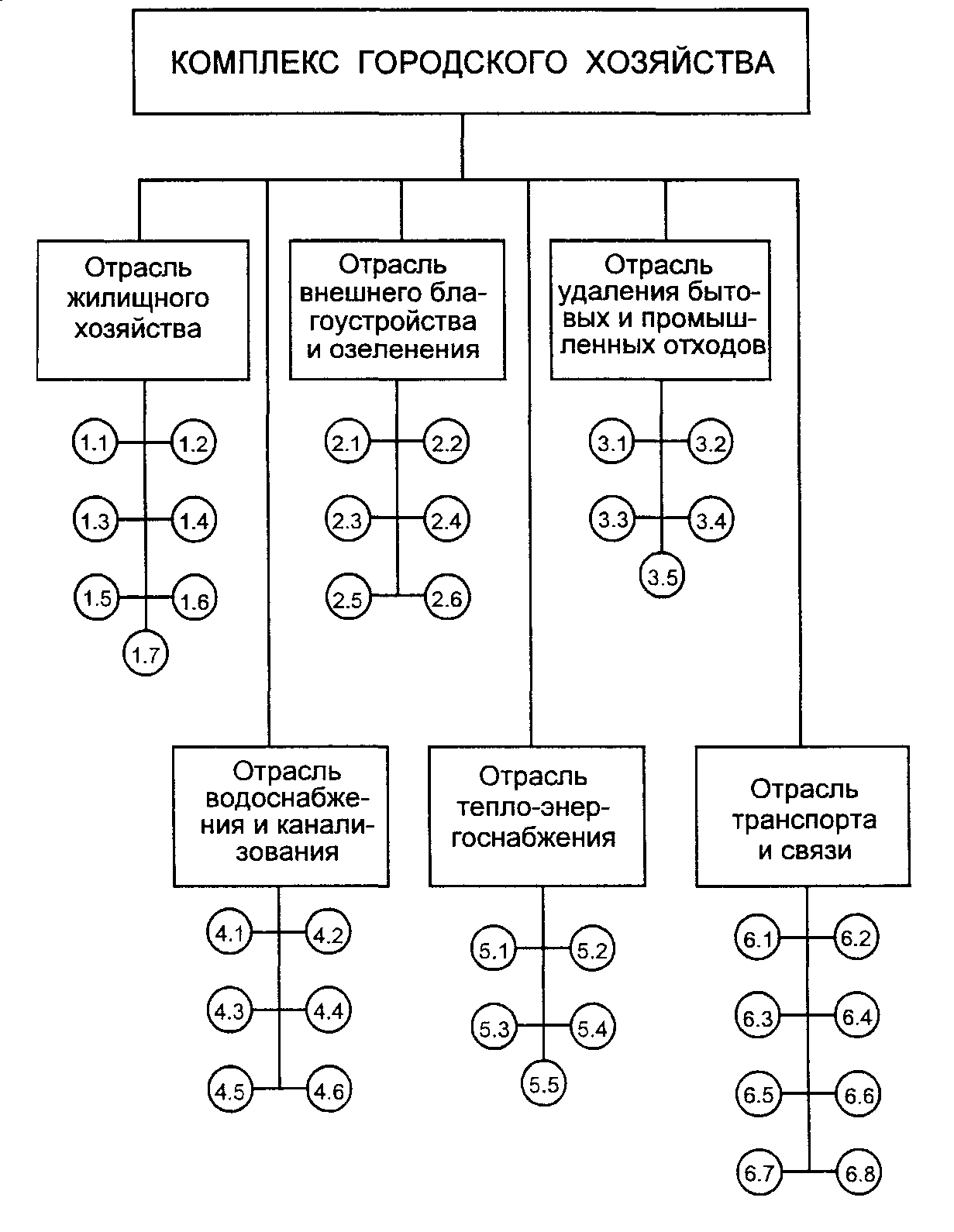

Рис. 1 – Отраслевые составляющие жилищно-коммунального комплекса

I. Отрасль жилищного хозяйства:

1.1 Муниципальный жилой фонд.

1.2 Строительство жилья.

1.3 Системы по обслуживанию жилого фонда.

1.4 Реконструкция устаревшего и аварийного жилого фонда.

1.5 Системы немуниципального жилого фонда.

1.6 Системы внутреннего оборудования и внутренних коммуникаций домов.

1.7 Обслуживающие жилой фонд системы.

II. Отрасль внешнего благоустройства:

2.1 Системы строительства дорог и тротуаров.

2.2 Системы обслуживания и уборки дорожных покрытий.

2.3 Системы ремонта и реконструкции дорог и дорожных покрытий.

2.4 Системы информационного и другого оборудования дорог, домов, улиц.

2.5 Системы внутридворового и дорожного озеленения.

2.6 Системы общегородского озеленения и лесопаркового хозяйства.

III. Отрасль удаления бытовых и промышленных отходов

3.1 Системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

3.2 Системы промышленной переработки и утилизации бытовых отходов.

3.3 Системы удаления и переработки промышленных отходов.

3.4 Системы утилизации опасных для жизни и здоровья людей от- ходов.

3.5 Системы полигонов по захоронению твердых бытовых отхо- дов и их рекультивирование.

IV. Отрасль водоснабжения и канализования

4.1 Системы подготовки и подачи питьевой воды

4.2 Системы транспортирования и распределения воды в жилых домах и объектах жизнеобеспечения города.

4.3 Системы подземного водоснабжения.

4.4 Системы очистки и сбросов промывных вод от жилых домов, предприятий и организаций.

4.5 Системы очистки и сбросов ливневых вод.

4.6 Системы автоматизированного и автоматического контроля качества воды.

V. Отрасль теплоэнергетики

5.1 Системы теплоснабжения и их топливное обеспечение.

5.2 Системы электроснабжения.

5.3 Системы газоснабжения.

5.4 Системы наружного освещения.

5.5 Системы бытового оборудования и приборов потребления теплоэнергетических ресурсов.

VI. Отрасль транспорта и связи

6.1 Системы городского наземного транспорта.

6.2 Системы метрополитена.

6.3 Системы водного транспорта.

6.4 Системы магистралей, мостов и рельсовых путей в городе.

6.5 Системы сооружений внешних транспортных сообщений (во- кзалы, аэропорты, речные порты, автовокзалы, грузовые стан- ции и др.).

6.6 Системы гаражей, стоянок и обслуживающих организаций для личных автомобилей граждан.

6.7 Системы городской телефонной связи.

6.8 Системы регулирования движения транспорта.

Важной особенностью ЖКК является разнообразие форм подчиненности его предприятий в территориальном аспекте. В крупных городах с районным делением часть отраслей имеет предприятия и организации, по подчиненности разбитые по административным округам и районам города. К ним относятся: жилищное хозяйство; ремонтно-строительное производство; часть дорожного и паркового хозяйства. При другом районировании, не совпадающем с административными районами города, имеются сетевые хозяйства — такие, как водопроводно-канализационное, газовое, теплоэнергетическое. В некоторых отраслях отсутствует районирование управления, и они являются общегородскими.

Важнейшая особенность ЖКК как объекта управления — его направленность на удовлетворение приоритетных потребностей населения. Предприятия ЖКК, удовлетворяя соответствующие потребности населения и других категорий потребителей, обеспечивают необходимые условия для нормальной жизнедеятельности человека и служат одной из важнейших предпосылок развития экономического потенциала и формирования имиджа городских территорий. Именно поэтому управленческая деятельность городских властей муниципального образования ориентируется на решение проблем жилищно-коммунального комплекса.

К особенностям организации жилищно-коммунального комплекса города можно отнести следующие:

1) отсутствие у потребителя выбора исполнителей услуг и практическое отсутствие возможности отказа от их приобретения;

2) отсутствие, как правило, количественной оценки качества предоставляемых услуг;

3) отсутствие понятных для населения ориентиров оценки качества большинства жилищно-коммунальных услуг;

4) использование в ходе технологического процесса предоставления услуг сложной инженерной инфраструктуры;

5) неразрывность или строгая последовательность процессов производства, передачи и потребления материальных носителей услуги;

6) необходимость четкой взаимосвязи на всех стадиях производственного процесса;

7) тесная зависимость организации производственного процесса, потребности в мощностях и конкретных инженерных решений от местных условий.17

Указанные особенности требуют специального подхода к организации жилищно-коммунального обслуживания с учетом специфики местных условий при формировании нормативно-правовой базы, определяющей гарантируемый исполнителем уровень качества услуг и действенные механизмы защиты прав потребителей.

Определяющее влияние социальных факторов обусловливает специфичность критериев оценки эффективности функционировании ЖКК. Характерные для сферы производства экономические критерии эффективности деятельности должны уточняться и дополняться показателями качества предоставляемых в городе жилищно-коммунальных услуг, комфортности и условий проживания населения.

Жилищное хозяйство является одной из ведущих отраслей в сфере городского хозяйства. Жилищно-коммунальные услуги (далее — ЖКУ) — это комплекс работ по содержанию и ремонту жилищного фонда, а также по доведению основных видов коммунального обслуживания до непосредственных потребителей. Однако в большинстве городов страны, особенно крупных, уровень жилищно-коммунального обслуживания остается низким и не соответствует предъявляемым требованиям. Возложенные на него задачи выполняются далеко не в полной мере, что в значительной степени влияет на качество жизни населения.

Именно здесь наиболее ярко проявляются негативные черты жилищной сферы: абсолютный монополизм со стороны поставщика услуг, чрезмерная ведомственность, недостаточная квалификация кадров, техническая и технологическая отсталость и, как результат, неудовлетворительный уровень работы, игнорирование интересов населения и низкое качество предоставляемых услуг потребителям. Жилищно-коммунальное хозяйство непосредственно связано с населением и является ведущим в технологической цепочке обслуживания населения.18 Для ЖКУ характерны следующие особенности:

— комплексность, т.е. одновременное предоставление нескольких услуг;

— принадлежность к группе жизнеобеспечивающих как для отдельного индивидуума, так и для всего населения;

— социальная значимость, т.е. равнодоступность для всего населения в определенном минимальном наборе;

— низкая взаимозаменяемость одних услуг другими. Согласно экономической теории, любой товар является общественным благом, если его потребление удовлетворяет следующим принципам:

— неделимости: если благо доступно кому-нибудь одному, то оно доступно всем остальным тоже. Или если благо произведено, то оно становится достоянием всех, кто желает им пользоваться. Данное свойство называют также принципом неисключаемости блага для потребления;

— несоперничества: потребление блага кем-нибудь одним не уменьшает его потребление другим. Это означает практическую невозможность ограничения доступа потребителей к такому благу. Такое свойство еще называют доступностью блага.

Неисключаемость (неделимость) означает, что невозможно определить, кто должен платить за товар, если им можно при желании пользоваться всем. Подобные блага должны поставляться всему сообществу людей, в которых индивиды как бы растворяются, обезличиваются как потребители, выступая в качестве представителей той или иной группы.19

Множество людей совместно пользуются системой общественной безопасности (защита от пожаров и военного нападения), и нельзя сказать, кто из них основной получатель. Число пользователей может расти при стабильном уровне производства общественных благ. Несоперничество порождает необычные для рыночной экономики ситуации: если имеется индивид, желающий воспользоваться благом, но не готовый за него платить, то оптимальное использование ресурсов предполагает предоставление ему данного блага даром. Известное в экономике явление, как проблема «зайцев», порождено также свойством доступности услуг любому желающему. Желая избежать такого рода потерь, поставщики услуг прибегают к помощи института контролеров. Само существование института контролеров и возрастание время от времени внимания к эффективности его работы свидетельствуют о неразрешимости проблемы «зайцев». Тот, кто думает иначе, забывает о свойстве неделимости и доступности общественных благ.

Свойства общественных благ внутренне взаимосвязаны. По-видимому, все блага, обладающие свойством неисключаемости, характеризуются также и не соперничеством в потреблении. В противном случае потребление этих благ не поддавалось бы какому-либо упорядочению, если существовало бы на основе оплаты, очереди, нормирования или как-то иначе. Благо, обладающее обоими вышеуказанными свойствами, называется чистым общественным благом, обладающее одним из них — квазиобщественным благом.

Различие между частным и общественным товаром заключается в том, что первый предназначается для индивидуального потребления, а второй — одновременно для всех членов сообщества (коллектива, группы) и его потребление кем-нибудь одним из них ничьи интересы не ущемляет. Это различие имеет громадное значение для организации производства благ в условиях рыночной экономики. Возможность индивидуального выбора наряду с возможностью сделать его недоступным другим приводит к соперничеству, точнее, к конкуренции среди потребителей за данный товар. Отсутствие этих возможностей исключает конкуренцию.

Таким образом, причина неудачи рынка с общественными товарами заключается в отсутствии возможности для производителя индивидуализировать потребление блага и соответственно оплату его стоимости. Производитель не имеет реального выбора, предоставлять ли благо только тем, кто за него платит, или всем желающим. Критерии рынка оказываются недостаточными, чтобы установить, какое количество товара надо производить, какова оптимальная его цена. Они не позволяют предотвратить его потребление индивидом, который нарушает условия сделки или вообще в нее не вступает. Санкции против неплательщиков в этом случае оборачиваются против добросовестных пользователей. В итоге поставщик общественного товара не в состоянии обособить свои взаимоотношения с каждым из потребителей в отдельности.20

Поэтому частный сектор производит общественные блага при полной гарантии оплаты их производства со стороны государства. Именно по этой причине финансированием их производства вынуждено заниматься государство как социальный институт, который имеет право и возможность через налоговую систему накапливать необходимую сумму в бюджете, а затем, использовать ее на финансирование общественных благ.

Однако это не устраняет сложности, связанные с получением достоверной информации о потреблении (объеме, интенсивности, факторах изменения количества и т.д.) того или иного вида общественного блага, формированием эффективной системы удовлетворения потребностей в нем. Неопределенность рынка общественных благ тем выше, чем выше обезличенный характер их потребления (например, услуги внешнего городского благоустройства). Поэтому для организации эффективной системы удовлетворения потребностей в общественных благах большое значение имеет возможность индивидуализации их потребления. Когда тем или иным способом удается вводить ограничение на потребление общественного блага, появляется возможность индивидуализировать его оплату, контролировать рациональное использование, формировать механизмы, стимулирующие повышение эффективности его производства. В тех сферах общественных благ, где имеется такая возможность, возникают условия для появления частных производителей и, следовательно, для использования конкурентных механизмов.21

Большинство товаров и услуг, удовлетворяющих коллективные потребности, вопреки ныне устоявшимся мнениям, не являются чистыми общественными благами, и это в существенной мере облегчает возможность индивидуализации их потребления, ярким примером чего могут служить коммунальные услуги. Однако степень индивидуализации потребления коммунальных услуг зависит от их вида и предназначения.

Принцип индивидуализации потребления коммунальных услуг положен нами в основу типологии коммунальной деятельности. В зависимости от формы потребления коммунальных услуг деятельность коммунальном хозяйстве можно разделить на три основных типа.

К первому типу мы относим виды деятельности, услуги которых адресованы всем жителям города, но не отдельному человеку конкретно. Эти услуги вызваны общей потребностью системы организации города и имеют общественный, или обезличенный, характер. Примером таких услуг являются: содержание и эксплуатация общегородских дорог, улиц, площадей, мостов, магистралей и других инженерных сооружений, уличное освещение, озеленение, благоустройство и т.д.

Второй тип рассматриваемой деятельности связан с предоставлением услуг, имеющих коллективный адрес. Это деятельность по техническому обслуживанию жилых зданий и прилегающих к ним территорий. Внутри здания — это работы по обслуживанию так называемых мест общего пользования (лестничных клеток, лифтов, мусоропроводов, общих телеантенн, чердаков и подвалов), а вне зданий — уборка территории, наружное освещение, уход за зелеными насаждениями, детскими площадками. Все эти виды услуг соответствуют общему желанию жителей создать внутри домов и вокруг них экологически и санитарно чистую среду, обеспечить сохранность здания и отдельных его элементов. Следовательно, они представляют собой групповую или коллективную потребность людей, живущих в отдельном подъезде, доме, микрорайоне.

Третий тип деятельности в коммунальном хозяйстве предоставляет услуги, предназначенные для удовлетворения индивидуальных потребностей. Это услуги, доставляемые непосредственно в отдельные жилые ячейки (квартиры) и потребляемые их жителями в соответствии со своими личными желаниями: обеспечение жителей холодной и горячей водой, водоотведение, отопление, подача газа, электрической энергии, услуги телефона, радиотрансляции. Несмотря на индивидуальную форму потребления услуг этого типа, им также присущи свойства общественных благ.22

Особым видом деятельности является труд на городском общественном транспорте, удовлетворяющий потребности населения в передвижении по территории города. По характеру потребления транспортные услуги могут быть отнесены к третьему типу коммунальной деятельности, однако мы считаем целесообразным выделить их в отдельную группу. На основании указанной типологии можно заключить следующее.

1) Деятельность в коммунальном хозяйстве неоднородна, однако независимо от степени индивидуализации потребления коммунальных услуг она всюду предназначена для производства благ, потребление которых имеет общественный характер, а предприятия, занятые производством и предоставлением коммунальных услуг, выступают как «предприятия общественного пользования» (именно в указанном смысле нами далее употребляется выражение «общественный характер» деятельности в коммунальном хозяйстве, коммунального производства, коммунальных услуг).

2) Источники и способы возмещения затрат на коммунальное обслуживание определяются не формой собственности па объекты и виды деятельности, а возможностью индивидуализации потребления услуг (степенью делимости и доступности услуг).

Формы собственности на объекты обслуживания могут нивелировать общественный характер деятельности в коммунальном хозяйстве, но не могут устранить ее сущность. Общественный характер деятельности является непосредственным аргументом для усиления ответственности всех ветвей власти за стабильное обеспечение потребителей качественными услугами ЖКХ в необходимом количестве в момент возникновения потребности, за регулирование процессов производства и потребления и их финансирование.

При этом в ряде случаев целесообразно признание объектов, сооружений и систем коммунального хозяйства муниципальной собственностью, что обеспечивает всем жителям города право доступа к ним. Политика приватизации этих объектов нарушает такое основание и тем самым делает возможным ущемление прав потребителей на бесперебойное и надежное обеспечение коммунальными услугами. Поэтому приватизация должна быть дополнена условием сохранения доступности услуги всем нуждающимся в ней.

Услуги общегородского назначения из сферы деятельности в коммунальном хозяйстве могут быть примером «чистых» общественных благ. Уборка улиц, наружное освещение приносят всем одинаковую пользу, независимо от того, какое количество прохожих прошли по данной улице. Указанными услугами пользуются одновременно все прохожие, что не представляет возможности их индивидуализации при пользовании указанными объектами.

Свойства общественных благ требуют придания статуса муниципальной собственности всем коммунальным объектам общегородского назначения, обеспечивая, таким образом, право равного доступа к ним для всех жителей города, включая временно пребывающих. Организация и финансирование служб эксплуатации объектов общегородского назначения входят в круг предметов ведения (как вопросов местного значения) органов местного самоуправления как выборного представительства всего муниципального сообщества. Для указанной цели городские органы управления могут либо создавать муниципальные предприятия коммунального обслуживания по соответствующим направлениям деятельности, либо привлекать частные предприятия, выдавая им лицензии для выполнения соответствующих работ. В любом случае органы муниципальной власти будут выступать распорядителями финансовых средств, уполномоченные ими организации — заказчиками на производство соответствующих видов работ, а городской бюджет — источником финансирования этой деятельности.

В случае создания муниципальных предприятий, входящих в той или иной форме в структуру органов местной власти, рынок услуг второго типа является полностью монополизированным. Когда же для работы в данной сфере привлекаются частные предприятия, появляется возможность при помощи конкурсов частично разрушить эту монополию. Правда, остается еще монополизированной выдача муниципального заказа на соответствующие работы.

Конкурсное распределение заказов на работу по эксплуатации объектов коммунального хозяйства позволяет привлекать в сферу коммунальной деятельности организации различных форм собственности. Тем не менее, это не делает данный рынок конкурентным, хотя и дает возможность собственнику избежать ошибок в определении объема и стоимости работ по тому или другому объекту, определить выгодные и невыгодные работы, сделав все это относительно открытым и доступным контролю. Когда отсутствуют объективные условия для ценообразования, конкурсы позволяют приблизиться к рыночным ценам через альтернативные стоимости исполнителей работ (подрядчиков), имеющих возможность сравнивать свои доходы в смежных (взаимозаменяемых) сферах деятельности. Поэтому возможность конкурсного распределения коммунальных заказов имеется не везде, а только в крупных и больших, отчасти и в средних городах, располагающих достаточным количеством разнопрофильных организаций с относительной свободой выбора объемов работы и перемены направлений деятельности. С другой стороны, объемы работ по коммунальным заказам должны быть достаточно привлекательны и перспективны по рентабельности, чтобы указанные организации включились в конкурсную борьбу. Другими словами, конкурсное распределение коммунальных заказов может иметь место в городах, в которых существуют объективные условия для их проведения.23

При организации конкурсов на коммунальные заказы конкуренция на рынке услуг в полном объеме не возникает, поскольку, во-первых, остается монопольным финансирование заказов и, во-вторых, конкурсы не устраняют затратную сущность цен в этой сфере, ради чего (т.е. устранения) они и затеваются. Другими словами, конкурсы не являются тем механизмом, который нацеливает интересы исполнителей на повышение эффективности и качества коммунального обслуживания, снижение издержек, потому что конкурсный выбор исполнителей работ — это одномоментный акт. Все последующие отношения между конкурсным подрядчиком и заказчиком складываются в других условиях и проводятся на других основаниях. Поэтому условия, при которых конкурсанты борются за заказ, не оказывают существенного влияния на последующее поведение подрядчиков, выигравших конкурс. Не следует забывать также общую экономическую обстановку на данной территории (деловая активность, уровень средней зарплаты, состояние рынка труда и т.д.), которые будут оказывать влияние на состав конкурсантов, их желание участвовать в конкурсах. Другими словами, определяющим фактором для объективизации цен в ЖКХ является степень развития рыночных отношений в городах и регионах, стране в целом.

О низкой эффективности конкурсного выбора поставщиков в сфере предоставления общественных благ пишет также крупнейший исследователь контрактных отношений в экономике, американский ученый-экономист О.И. Уильямсон. Не следует ограничивать поиск эффективных способов размещения муниципальных заказов только конкурсами, необходимо продолжать поиски и в других направлениях. Путь к стимулированию исполнителей на эффективную работу в ЖКХ лежит через механизм ценообразования на коммунальные заказы и форму расчетов за выполненные работы.

Обеспечение комфортности жилища во многом зависит от состава и качества исполнения коммунальных услуг. Их состав определяется степенью благоустройства жилого дома или квартиры и в общем случае представляется следующим набором:

— водоснабжение (холодное и горячее) — совокупность мероприятий по обеспечению водой потребителей в необходимых количествах и требуемого качества;

— водоотведение (канализация) — сбор и отведение сточных вод с территории домовладения;

— теплоснабжение (отопление) — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них тепловых потерь и поддержания на заданном уровне температуры, определяемой условиями теплового комфорта для находящихся в помещении людей;

— электроснабжение — организованная подача и распределение электроэнергии для нужд потребителя;

— газоснабжение — организованная подача и распределение газового топлива для нужд потребителя.

Под качеством коммунальных услуг понимаются режим (регулярность) их предоставления и соответствие услуг установленным параметрам и свойствам. Их сущностью является производство и транспортировка до жилища ресурсов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека. Кроме того, услуги предполагают сбор и отведение отходов жизнедеятельности.

К общим особенностями услуг относятся:

— использование в ходе технологического процесса сложной инженерной инфраструктуры, относящейся к конкретной территории (сетей водопровода, канализации, теплосетей, устройств по передаче электроэнергии и т.д.);

— неразрывность или строгая последовательность процессов производства, передачи и потребления материальных носителей услуги;

— невозможность для потребителя услуг отказаться от получения этих видов услуг на длительный срок;

— невозможность компенсации предоставляемых не в полном объеме услуг в один период за счет более интенсивного их предоставления в другой период;

— необходимость четкой взаимосвязи на всех стадиях производственного процесса;

— тесная зависимость организации производственного процесса, потребности в мощностях и конкретных инженерных решений от местных условий.24

Указанные особенности требуют специального подхода с учетом специфики местных условий при формировании нормативно-правовой базы, определяющей гарантируемый исполнителем уровень качества услуг и действенные механизмы защиты прав потребителей. Основным документом федерального уровня, определяющим права потребителей коммунальных услуг, являются Правила предоставления коммунальных услуг.

Правила разработаны с целью защиты прав потребителей коммунальных услуг на основе Закона РФ «О защите прав потребителей» и призваны регулировать отношения между исполнителями и потребителями услуг по теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и канализации.

Размер оплаты услуг устанавливается органами местного самоуправления, если законодательством Российской Федерации не определен иной порядок его установления.

Потребитель должен оплачивать только предоставленные услуги. И случае их несоответствия установленным параметрам потребитель вправе требовать уменьшения платы за коммунальные услуги. Перечень отклонений и их величина, а также величина уменьшения и порядок оформления отклонения должны устанавливаться органами исполнительной власти, осуществляющими контроль над безопасностью для потребителя услуг, их территориальными органами совместно с органами местного самоуправления.25

В составе жилищно-коммунального комплекса жилищное хозяйство занимает доминирующее положение, так как по существу все остальные составляющие функционируют и развиваются в соответствии с его потребностями. Представление о жилищном хозяйстве сложилось у людей уже пи раннем этапе развития человеческого общества и было связано с удовлетворением их жизненных повседневных потребностей в жилье. Потребность в жилье как в убежище относится к первичной базисном потребности наряду с продуктами питания, одеждой и обувью, являющимися необходимыми для выживания. Состояние жилища оказывает первостепенное влияние на развитие всего городского хозяйства, транспорта, коммунальных и других предприятий.

Сфера услуг включает в себя материальные услуги непроизводственного назначения и нематериальные услуги, к которым относятся жилищные. Жилищное хозяйство — это крупная отрасль непроизводственной сферы, предназначенная для сохранности и улучшения использования жилищного фонда, бесперебойного обеспечения населения коммунальными услугами, необходимыми для жизни и деятельности человека, дальнейшего повышения общего уровня благоустройства и санитарного состояния городов.

В результате экономических преобразований за последние годы изменилась структура жилищного фонда по формам собственности. Так, доля частного жилищного фонда превысила 50%, в том числе доля жилья, находящегося в собственности граждан, возросла с 26 до 50%, муниципального — до 30%. Более трети квартир государственного и муниципального жилищных фондов приватизировано.26

В настоящее время жилищный фонд городов страны отличается высоким уровнем износа, неоправданно большим сроком службы, морально устаревшей планировкой, аварийным состоянием инженерного оборудования. Ежегодно от 7 млн до 9 млн м2 общей площади жилых становится непригодной для проживания, почти треть жилищного фонда имеет износ более 60%: это установленный соответствующими органами ООН предел, после которого жилье считается опасным для жизни. Поэтому развитие жилищного фонда города и обеспечение его сохранности является приоритетной задачей для муниципальных органов управления.

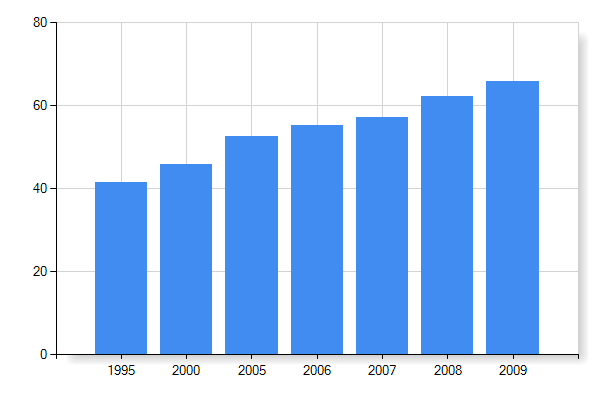

Рис. 2 - Уровень износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства РФ

В среднем на одного жителя России приходится 17,8 м2 общей площади, в том числе в городах — 17,5 м2, в сельской местности — 18,4 м2. Однако жилье распределено крайне неравномерно: примерно третья часть всех семей имеет менее 9 м2 на человека, а 17 млн — менее 5 м2. Для сравнения отметим, что в развитых странах, где жилищная проблема в основном решена, на одного человека приходится в среднем от 40 до 60 м2, причем в США — 65 м2, а в Норвегии — более 70.

Число семей, улучшивших свои жилищные условия, постепенно сокращается, но их доля остается еще высокой. Приобретение жилья за свой счет или с помощью кредитов является возможным лишь для узкого круга жителей страны, так как жизненный уровень населения весьма низкий, а надежные механизмы получения жилья на основе долгосрочных кредитов отсутствуют. В целом более половины населения не удовлетворены своими жилищными условиями, по не могут решить свои жилищные проблемы самостоятельно.

Для проведения своевременного и качественного ремонта, обслуживания и эксплуатации жилищного фонда создаются специальные жилищно-эксплуатационные службы и ремонтно-строительные организации. Финансирование эксплуатации и ремонта жилого фонда осуществляется за счет его хозяина (собственника). Если это муниципальный жилищный фонд, то его эксплуатацией и ремонтом занимаются, как правило, муниципальные организации: жилищно-эксплуатационные конторы, ремонтно-эксплуатационные управления, жилищно-эксплуатационные организации (ЖЭК, РЭУ, ЖЭО) и т.д., созданные для обслуживания и эксплуатации жилых домов. Их услуги частично оплачивает муниципальный бюджет города. Если это товарищество собственников жилья (ТСЖ), то оно само выбирает исполнителя работ (подрядчика) платит ему из собственных средств. Таким образом, техническое содержание и эксплуатация жилищного фонда является комплексной системой, в которой тесно взаимосвязаны следующие направления:

- техническое обслуживание и ремонт жилищного фонда;

- благоустройство и содержание жилого фонда;

- определение финансово-экономических условий эксплуатации;

- управление эксплуатацией жилищным фондом.

Жилищно-коммунальный сектор отечественной экономики — возможно, самый важный и сложный участок реформирования, где особенно остро сталкиваются рыночные и административные подходы, где трудно найти компромисс между экономической целесообразностью и социальной необходимостью.27

Анализ показывает, что основными проблемами, существующими и отрасли и мешающими ее дальнейшему развитию, является сохранение в настоящий момент административных принципов управления и неготовности населения и органов местного самоуправления эффективно управлять принадлежащей им собственностью как в жилищной, так и в коммунальной сфере. Накопившиеся проблемы жилищно-коммунального комплекса могут быть устранены посредством реализации на уровне Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, комплекса мероприятий по развитию ЖКХ РФ на 2006—2008 гг., разделяемых на пять основных взаимоувязанных задач, решение которых в среднесрочной перспективе позволит сформировать условия для дальнейшего развития отрасли.