- •Лекция 1.

- •Роль измерений в современном обществе. Основные понятия метрологии.

- •Краткие сведения из истории развития метрологии.

- •Организационная основа метрологического обеспечения

- •Правовые основы метрологической деятельности

- •Стандартизация и метрологическое обеспечение в банковском деле

- •Стандартизация страховой деятельности

- •Международное сотрудничество в области метрологии

- •Метрологическая деятельность на предприятиях теплоэнергетического профиля.

- •Контрольные вопросы

- •Научно-технические основы метрологического обеспечения

- •1. Физические величины и их измерение. Классификация величин и измерений.

- •2. Единицы физических величин.

- •3. Эталоны единиц физических величин.

- •4. Средства и методы измерений.

- •Лекция 4.

- •Лекция 5.

- •Лекция 6.

- •1. Общие сведения о температуре.

- •2. Средства для измерения температуры.

- •Лекция 7.

- •1.2.3. Конденсационные манометрические термометры.

- •2.6. Компенсационный метод измерения сопротивлений.

- •3.2. Устройство термоэлектрических термометров и применяемые материалы.

- •3.3. Компенсационный метод измерения термо-эдс.

- •1. Общие сведения.

- •2. Классификация давлений и манометров.

- •3.2. Деформационные манометры и дифманометры.

- •4. Методика измерения давления и разности давлений.

- •Лекция 10.

- •Лекция 11.

- •Лекция 12.

- •1.2. Методы измерения влажности воздуха и газа.

- •1.3. Методы измерения влажности твердых и сыпучих тел.

- •2.2.2. Тепловые газоанализаторы.

- •2.2.3. Магнитные газоанализаторы.

- •2.2.4. Оптические газоанализаторы.

- •2.2.5. Хроматографические газоанализаторы. Общие сведения.

- •2.2.6. Электрические газоанализаторы.

- •2.2.7. Эксплуатация и поверка газоанализаторов.

- •3.2. Кондуктометрический метод анализа растворов. Общие сведения.

- •3.3. Электродные кондуктометры.

- •3.4. Безэлектродные кондуктометры.

- •3.5. Потенциометрический метод анализа. Теоретические основы.

- •3.6. Оптический метод анализа состава жидкостей.

- •17.9. Измерение концентрации газов, растворенных в воде и паре

- •17.10. Эксплуатация анализаторов состава жидкостей и их вспомогательных устройств

2.2.5. Хроматографические газоанализаторы. Общие сведения.

Хроматографические газоанализаторы предназначены для анализа многокомпонентных газовых смесей. В последние годы эти приборы стали при-меняться для анализа состава жидкостей и твердых тел. Хроматографы являются приборами периодического действия, более сложными по устройству, чем рассмотренные выше газоанализаторы.

Процесс измерения в этих приборах распадается на две стадии: хроматографическое разделение газовой смеси на отдельные компоненты и идентификация (детектирование) компонентов, включающая качественный и количественный их анализ. Хроматографическое разделение смеси на отдельные компоненты, открытое в 1903 г, М. С. Цветом, осуществляется за счет различной скорости движения газов вдоль слоя сорбента, обусловленной характером внешних и внутренних межмолекулярных взаимодействий. В настоящее время по возможностям разделения и анализа многокомпонентных смесей хроматография не. имеет конкурирующих методов. Хроматографию можно использовать для анализа низкокипящих газов, смесей летучих и термически стойких твердых и жидких веществ, температура кипения которых достигает 500 °С и выше. К числу преимуществ этого метода относится также высокая чувствительность (достигающая при использовании ионизационных детекторов 10–8–10–9 мг/мл) в сочетании с малым объемом отбираемой пробы, сравнительно высокой точностью и малым временем анализа.

Существует три разновидности хроматографического метода измерения, различающиеся способом перемещения анализируемой смеси: проявительный, фронтальный и вытеснительный. Первый метод является наиболее распространенным. В его рамках различают следующие разновидности, обусловленные процессом разделения смеси на компоненты: газоадсороционный, газожидкостный (распределительный) и капиллярный. Последний является разновидностью газожидкостного способа разделения.

Принципиальные схемы хроматографа и разделения смеси газов в колонке представлены на рис. а, б. Из баллона 1 газ-носитель поступает в хроматограф. Для поддержания в процессе его работы постоянной скорости используется регулятор 2, содержащий редуктор, манометр и измеритель расхода газа.

В газ-носитель дозатором 3 периодически вводится проба анализируемого газа. В разделительной колонке 4, заполненной твердым или жидким сорбентом, анализируемая смесь разделяется на компоненты. Вдоль слоя сорбента с большей скоростью движутся наименее сорбируемые газы. Поэтому в пробе смеси газов (рис. 16.10, б), содержащей три компонента А, В и С, первым выносится наименее сорбируемый газ А, а последним – хорошо сорбируемый С. После разделения каждый компонент с газом-носителем образует бинарную смесь, анализ которой может быть произведен различными методами, в том числе рассмотренными выше и реализуемыми в детекторе 6. Поскольку в процессе измерения свойства газа-носителя могут меняться, при пропускании последнего через детектор фиксируются изменения его свойств, вызванные присутствием компонента анализируемой смеси. Для улучшения разделения компонентов температурный режим колонки может меняться с помощью терморегулятора 5 с программным управлением. Выходной сигнал детектора 6 полается на регистрирующий прибор 7, интегрирующее 8 и цифропечатающее 9 устройства. На диаграмме самопишущего прибора 7 выход каждого из компонентов сопровождается пиком, площадь которого зависит от концентрации этого газа. График, фиксирующий выход компонентов, называют хроматограммой. Использование интегрирующего и цифропечатающего устройств, вычислительной машины автоматизирует обработку хроматограмм и позволяет ввести информацию о составе газов в АСУ ТП.

Хроматограмма

разделения смеси трех компонентов.

Хроматограмма

разделения смеси трех компонентов.

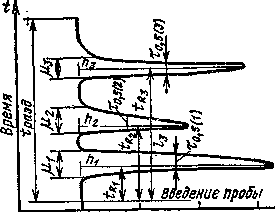

Хроматограмма (рис.) является носителем как качественной информации – о виде компонентов смеси, так и количественной – об их концентрации. Значение последней определяется площадью пика или его высотой, Поскольку разделение газов осуществляется за счет их различных сорбционных свойств, время выхода того или иного компонента при постоянной скорости газа-носителя определяет вид газа. Эта характеристика называется временем удерживания tR. Она численно равна интервалу времени от момента ввода пробы газа до момента, соответствующего максимуму пика. Более устойчивой характеристикой, не зависящей от колебаний скорости v газа-носителя, является удерживаемый объем газа-носителя VR = tR v.

Время удерживания, как и ширина пика, может выражаться в единицах времени tR, τ и единицах длины l, μ, измеренных по диаграммной ленте. Ширина пика определяется у его основания τ, μ или на половине высоты τ0,5, μ0,5. Отношение к последним величинам времени удерживания характеризует эффективность газохроматографической колонки:

n = 5,545 (tR/t0,5)2 = 5,545 (l/μ0,5)2

Эффективность разделения двух компонентов газовой смеси определяет такой показатель, как степень разделения

R = (tR1 – tR2)/(τ0,5 1 + τ0,5 2).

Порог чувствительности хроматографа рассчитывается по формуле

Δ = 2асVu / (QS),

где 2а – удвоенная амплитуда высокочастотных колебаний нулевой линии хроматографа; с – концентрация определяемого компонента; V – объем дозы; u – скорость движения диаграммной ленты; Q – расход газа-носителя через детектор; S – площадь пика хроматограммы. Порог чувствительности может быть рассчитан и по другому определяющему параметру – высоте пика.

Хроматографическое разделение – сложный процесс, составляющими которого являются сорбция, десорбция, диффузия. Последняя, сопровождая процесс разделения, вызывает размытие пиков и ухудшает качество разделения.

Особенностью хроматографического метода анализа является влияние на результаты измерения большого числа взаимосвязанных факторов, которые можно разделить на пять групп:

параметры, характеризующие работу разделительной колонки; геометрия колонки (длина, диаметр, форма), материал колонки, природа сорбента, его пористость, зернение, характер набивки, толщина жидкой пленки, температурный режим колонки;

параметры, связанные с газом-носителем: природа и наличие примесей, скорость и давление;

параметры, связанные с работой дозатора: объем пробы, его стабильность, способ ввода пробы;

параметры, связанные с работой детектора: чувствительность, инерционность, линейность градуировочной характеристики, стабильность;

параметры, обусловленные способом регистрации выходного сигнала детектора и методом обработки хроматограммы: погрешность, инерционность, чувствительность вторичного прибора, скорость движения диаграммной бумаги, погрешность расчета качественных и количественных показателей хроматографического разделения.

Принципиальная

схема хроматографа "Газохром 3101"

Принципиальная

схема хроматографа "Газохром 3101"

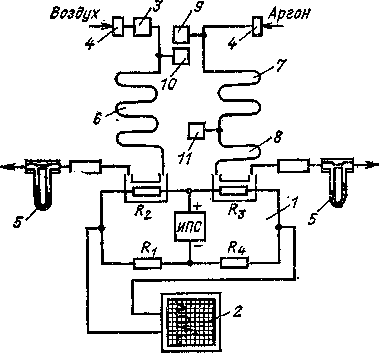

Принципиальная схема хроматографа "Газохром 3101" представлена на рис. Хроматограф является двухпоточным с газами-носителями воздухом и аргоном. Детектор 1 является комбинированным. Плечо R2 представляет собой термохимический элемент, реагирующий на выделение теплоты при реакции каталитического окисления горючих компонентов. Плечо R3 реагирует на изменения теплопроводности газа. Остальные плечи моста включают постоянные манганиновые сопротивления R1, R4. Сигнал небаланса детектора, питаемого от источника стабилизированного питания ИПС, подается на самопишущий потенциометр КСП-4 2, имеющий диапазон измерения 0–1 мВ.

Образец

хроматограммы хроматографа "Газохром

3101"

Образец

хроматограммы хроматографа "Газохром

3101"

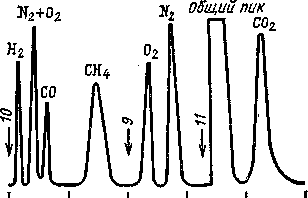

Воздух в хроматограф подается микрокомпрессором 3, вмонтированным в прибор, аргон берется из баллона. Оба газа-носителя предварительно пропускаются через фильтры-осушители 4. Расход газа-носителя в обоих каналах контролируется реометром 5. Разделение анализируемой смеси производится при комнатной температуре. Хроматограф имеет четыре разделительные колонки, выполненные из фторопластовой трубки, имеющей внутренний диаметр 3 мм при длине 0,5–3 м. В качестве адсорбента в колонках 6, 8 используются активированный уголь, в колонке 7 – молекулярные сита. Колонка, не показанная на рисунке, заполнена силикагелем. Ввод пробы дозатором осуществляется в точках 9–11.

Указанная на рис. компоновка колонок используется для детектирования в смеси Н2, СО, СН4, О2, N2, СО2. При этом через колонку 6 протекает воздух, а через 7,8 – аргон. Расход каждого из газов составляет 80 см3/мин. Для определения Н2, СО и СН4 проба с предварительно удаленным СО2 подается в точку 10. Поскольку при этом анализе N2 и О2 не разделяются, проба вводится в точку 9. Для измерения содержания СО2 проба газа вводится в точку 1. Примерный вид хроматограммы представлен на рис. В зависимости от анализируемых газов компоновка разделительных колонок может меняться.