- •1 8. В чем сущность нивелирования из середины и его точность.

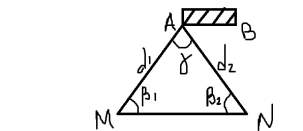

- •1.Ось вращения теодолита должна быть отвесна и должна проходить через вершину измеряемого угла

- •2.Плоскость лимба при измерении β должна быть горизонтальна

- •3.Визирная плоскость должна быть вертикальна

- •Вопрос 43

- •Вопрос 44

- •Вопрос 45

- •46.Принцип действия светодальномера

- •47. Поправки вводимые в измеренные расстояния

- •66. Нивелирование поверхности по квадратам

- •75) Способы выноса межевых знаков и осей строений

46.Принцип действия светодальномера

Светодальномер – прибор для измерения расстояний по времени прохождения оптическим излучением (светом) измеряемого расстояния.

Измерение расстояний с помощью светодальномера основано на измерении промежутка времени t, в течение которого свет дважды проходит расстояние D, в прямом и обратном направлении

Прибор содержит лазер в качестве излучателя света, модулятор и передающую оптику. В модуляторе установлен электрооптический кристалл, изменяющий свои параметры под действием электрического сигнала. Обычно используют гармонический сигнал с частотой 10…150 Мгц (измерительная частота). Промодулированный кристаллом лазерный луч проходит к отражателю, установленном на другом конце измеряемой трассы. Отражателями служат стеклянные призмы с тремя взаимно перпендикулярными гранями (так называемая триппель-призма). Они обладают важным свойством зеркально отражать луч именно в том направлении, из которого этот луч пришел. Поэтому никакого наведения отражателя не требуется, надо лишь поставить его примерно перпендикулярно приходящему лучу. Отраженный свет попадает в приемную оптику и на фотоприемник. На выходе приемника выделяется модулирующий сигнал, но фаза его запаздывает относительно фазы сигнала в модуляторе оптического передатчика. Измерив разность фаз, можно затем рассчитать расстояние до отражателя. Это делает встроенный микропроцессор, результат выдается на цифровой дисплей.

47. Поправки вводимые в измеренные расстояния

Поправка за компарирование определяется по формуле

Dk = n Dl ,

где Dl - отличие длины ленты от 20 м и n - число уложенных лент. При длине ленты больше номинальной – поправка положительная, при длине меньше номинальной – отрицательная. Поправку за компарирование вводят в измеренные расстояния, если Dl > 2 мм.

Поправка за температуру определяется по формуле

Dt = aD (t -t 0 )

гдеa - термический коэффициент расширения (для стали a = 0,0000125); t и t 0 - температура ленты во время измерений и при компарировании. Поправку Dt учитывают, если ½t -t 0 ½>10°.

Поправка за наклон вводится для определения горизонтального проложения d измеренного наклонного расстояния D

d = D cosn , (8.2)

где n - угол наклона. Вместо вычисления по формуле (8.2) можно в измеренное расстояние D ввести поправку за наклон: d =D +Dn, где

Dn = d

- D = D (cosn - 1)

= -2D sin2 ![]() .

(8.3)

.

(8.3)

По формуле (8.3) составляют таблицы, облегчающие вычисления.

Поправка за наклон имеет знак минус. При измерениях лентой ЛЗ поправку учитывают, когда углы наклона превышают 1°.

Если линия состоит из участков с разным уклоном, то находят горизонтальные проложения участков и результаты суммируют.

Углы наклона, необходимые для приведения длин линий к горизонту, измеряют эклиметром или теодолитом.

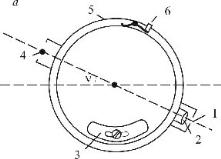

Эклиметр имеет внутри коробки 5 (рис. 8.2, а) круг с градусными делениями на его ободе. Круг вращается на оси и под действием укреплённого на нём груза 3 занимает положение, при котором нулевой диаметр круга горизонтален. К коробке прикреплена визирная трубка с двумя диоптрами - глазным 1 и предметным 4.

|

|

Рис. 8.2. Эклиметр: а – устройство; б – измерение угла наклона

Для измерения угла наклона n в точке B (рис. 8.2, б) ставят веху с меткой M на высоте глаза. Наблюдатель (в точке A ), глядя в трубку 2 эклиметра, наводит её на точку M и нажатием кнопки 6 освобождает круг. Когда нулевой диаметр круга примет горизонтальное положение, против нити предметного диоптра 4 берут отсчёт угла наклона. Точность измерения угла эклиметром 15 - 30¢.

Поверку эклиметра выполняют измерением угла наклона одной и той же линии в прямом и обратном направлениях. Оба результата должны быть одинаковы. В противном случае надо переместить груз 3 в такое положение, при котором отсчёт будет равен среднему из прямого и обратного измерений.

48. Виды геодезических сетей, принципы их создания, классификация

Государственной геодезической сетью является совокупность опорных геодезических пунктов, прочно закрепленных на местности, вза- имное расположение которых точно определено в единой государствен- ной системе координат и высот.

Геодезические сети подразделяются на государственную геодезическую

сеть, геодезическую сеть сгущения и съемочную геодезическую сеть.

Государственная геодезическая сеть является исходной для других геодезических сетей. Она делится на плановую и высотную.

Плановая государственная геодезическая сеть создается астрономи-

ческим или геодезическим методами.

При астрономическом методе плановое положение каждого из от- дельных пунктов сети определяется независимо друг от друга из астро- номических наблюдений.

Геодезический метод состоит в том, что для определения координат точек находят из астрономических наблюдений координаты только нескольких точек, называемых исходными. Дальнейшее определения планового положения точек производят путем геодезических измерений на местности.

Высотная государственная геодезическая сеть создается методом геометрического нивелирования.

Геодезические сети подразделяют на четыре вида:

ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ - «ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ» -

более точные геодезические сети являются основой для создания сетей менее точных.

Геодезические сети подразделяется на классы и построение их осуществляется несколькими ступенями: от сетей высшего класса к низшему, от крупных и точных геометрических построений к более мелким и менее точным. Пункты высших классов располагаются на больших (до нескольких десятков км) расстояниях друг от друга и затем последовательно сгущаются путем развития между ними сетей более низких классов. Такой подход позволяет в сжатые сроки с высокой точностью распространить единую систему координат на всю территорию страны.

Государственная геодезическая сеть – опорная геодезическая сеть, развиваемая на всю территорию страны. ГГС включает в себя:

а) плановые сети 1, 2, 3 и 4 классов, которые различаются между собой точностью угловых и линейных измерений, длиной сторон сетей и порядком их последовательного развития. Плановые сети создаются методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии и их сочетаниями;

б) высотные нивелирные сети I, II, III и IV классов.

При создании государственной опорной плановой сети основным является метод триангуляции.

Геодезические сети сгущения развиваются на основе государственной геодезической сети и служат для обоснования крупномасштабных съемок, а также для ведения инженерно-геодезических работ на строительных участках крупных промышленных объектов.

Плановые геодезические сети сгущения создаются в виде триангуляции (триангуляционные сети) и полигонометрии 1 и 2 разрядов.

Триангуляция 1 разряда развивается в виде сетей и цепочек треугольников со стороной 1—5 км, а также путем вставок отдельных пунктов в сеть высшего класса. Углы измеряются со средней квадратической погрешностью не более 5", относительная погрешность выходных сторон — не более 1: 50 000.

Триангуляция 2 разряда строится так же, как триангуляция 1 разряда; кроме того, положение пунктов 2 разряда может определяться прямыми, обратными и комбинированными геодезическими засечками. Длины сторон треугольников в сетях 2 разряда принимаются от 0,5 до 3 км, средняя квадратическая погрешность измерения углов —10", относительная погрешность выходных сторон - не более 1:20 000.

Полигонометрия 1 и 2 разрядов создается в виде одиночных ходов или систем с узловыми точками, длины сторон которых принимаются в среднем равными, соответственно, 0,3 и 0,2 км. Средняя квадратическая погрешность измерения углов в ходах полигонометрии 1 разряда — 5", относительная погрешность измерения длин - 1:10 000.

В полигонометрии 2 разряда точность угловых и линейных измерений в 2 раза ниже по сравнению с полигонометрией 1 разряда.

На все пункты геодезических сетей сгущения должны быть переданы отметки нивелированием IV класса или техническим нивелированием. В горной местности допускается передача отметок точек тригонометрическим нивелированием.

Съемочные геодезические сети (геодезическое съемочное обоснование) создаются для сгущения геодезической сети до плотности, обеспечивающей выполнение топографической съемки.

Плотность съемочных сетей определяется масштабом съемки, характером рельефа местности, а также необходимостью обеспечения инженерно-геодезических, маркшейдерских и других работ для целей изыскания, строительства и эксплуатации сооружений.

Съемочное обоснование развивается от пунктов государственных геодезических сетей и геодезических сетей сгущения. Съемочные сети создаются построением съемочных триангуляционных сетей, проложением теодолитных, тахеометрических и мензульных ходов, прямыми, обратными и комбинированными засечками. При развитии съемочного обоснования одновременно определяется, как правило, плановое и высотное положение точек. Высоты точек съемочных сетей определяются тригонометрическим или геометрическим нивелированием.

Масштаб съемки |

Число пунктов на 1 кв. км |

1:5000 |

4 |

1:2000 |

10 |

1:1000 |

16 |

Методы создания геодезических сетей: триангуляция, трилатерация, полигонометрия.

Плановые сети создаются методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии и их сочетаниями.

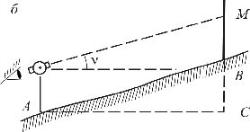

Триангуляцией называют построение на местности системы примыкающих друг к другу треугольников, в которых измерены горизонтальные углы и отдельные длины сторон. Измеренные стороны называются базисами. Они служат для вычисления остальных сторон треугольников. Вершины треугольников называют пунктами.

Трилатерация создается в виде системы примыкающих друг к другу треугольников, у которых измерены все стороны. Стороны измеряют радио- или светодальномерами.

Исходными данными в сетях триангуляции и трилатерации являются координаты одного или нескольких пунктов, дирекционные углы и длины базисных сторон. Координаты вершин системы треугольников вычисляют по формулам тригонометрии.

Линейно-угловые сети – построения, в которых измеряются все или часть углов и сторон. Линейно-угловая сеть позволяет вычислить координаты пунктов точнее, чем в сетях триангуляции и трилатерации, примерно в 1,5 раза.

Полигонометрия - построение на местности системы ходов в виде ломаных линий, в которых измерены длины всех сторон и горизонтальные углы поворотов. Вершины полигонометрических ходов называют пунктами полигонометрии.

Выбор метода построения сети определяется экономической и технической целесообразностью. Например, триангуляцию применяют в открытой пересеченной местности; полигонометрию – на закрытой местности или застроенной территории (полигонометрия наиболее маневренный вид построения геодезической сети); линейно-угловые построения - при необходимости создания сетей повышенной точности; трилатерацию на небольших по протяженности или площади территориях, где требуется высокая точность.

50.Государственная плановая геодезическая сеть 1, 2, 3, 4 классов.

Государственная плановая геодезическая сеть является главной геодезической основой для выполнения геодезических работ при изысканиях, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений, при производстве топографических съёмок, решении научных проблем, а также при обеспечении военных действий. Государственная плановая геодезическая сеть строится в соответствии с принципом перехода от общего к частному и делится на 1, 2, 3, 4 классы, отличающиеся друг от друга по точности измерения углов и линий, размерам сторон и способу закрепления точек на местности.

Государственная сеть 1-го класса служит геодезической основой для построения всех остальных плановых сетей. С помощью этой сети на территории страны вводится единая система координат. Результаты измерения в сетях 1-го класса используются для решения научных геодезических задач.

Государственная геодезическая сеть 1-го класса создаётся в виде триангуляционных рядов, прокладываемых вдоль параллелей и меридианов на расстоянии примерно200 км друг от друга. Ряды, идущие вдоль параллелей и меридианов, пересекаясь друг с другом, образуют полигоны периметром 800-1000 км. Каждая из четырёх сторон этого полигона, называемая звеном, состоит из треугольников, близких к равносторонним, с расстоянием между вершинами не менее 20 км. На концах звеньев, т.е. в вершинах полигонов, измеряют длину одной из сторон с относительной погрешностью не более 1:400 000. в пунктах лежащих на концах таких сторон, выполняют астрономические измерения широты, долготы и азимута. Горизонтальные углы в треугольниках 1-го класса измеряют высокоточными теодолитами со средней квадратической погрешностью 0.7``. в тех районах, где по условиям местности построение триангуляции сопряжено со значительными трудностями, её заменяют ходами полигонометрии 1-го класса.

Государственная сеть 2-го класса делается сплошной. Она заполняет собой полигоны 1-го класса и опирается на их пункты. Треугольники имеют стороны длиной 7-20 км. Горизонтальные углы в треугольниках сети измеряют со средней квадратической погрешностью 1.0``, а стороны - с относительной ошибкой не более 1:300 000. измеряемые стороны располагают равномерно по всей сети, но не реже, чем через 25 треугольников. Допускается замена триангуляции полигонометрическими ходами 2-го класса.

Государственные сети 3-го и 4-го классов предназначены для сгущения сети пунктов 1 и 2 классов. Их строят в виде вставок отдельных пунктов в существующую сеть более высоких классов. Длины сторон треугольников сети 3-го и 4-го классов составляют соответственно 5-8 км и 2-5 км при относительной погрешности измеряемых сторон не более 1:200 000. углы измеряют со средней квадратической погрешностью 1.5 и 2. вместо триангуляции разрешается применять полигонометрические ходы 3 и 4 классов.

Закрепление на местности пунктов государственной геодезической плановой сети выполняется специальными устойчивыми и долговременными центрами. В зависимости от характера грунта и других физико-географических условий местности применяют различные конструкции центров. Важнейшей частью любого центра является чугунная марка с небольшим, расположенном посередине, отверстием, которое обозначает закрепляемую точку геодезической сети. Каждый центр имеет несколько дублирующих друг друга чугунных марок, расположенных на разной глубине, но на одной отвесной линии.

Поскольку в государственных геодезических сетях расстояния между пунктами составляют от двух до двадцати и более километров, то обеспечить видимость между такими пунктами с земли невозможно. Кроме того, атмосфера в непосредственной близости от земли существенно влияет на погрешности результатов измерений. По этим причинам на пунктах государственных плановых геодезических сетей строят специальные сооружения, геодезические сигналы или пирамиды.

51.Государственная высотная геодезическая сеть I, II, III, IV классов.

Высоты пунктов государственной нивелирной сети определяют методом геометрического нивелирования. По точности и назначению государственная нивелирная сеть разделяется на сети I, II, III и IV классов.

Нивелирные сети I и II классов являются главной высотной основой, посредством которой устанавливается единая (Балтийская) система высот по всей территории России, и используются для решения научных задач: изучения вертикальных движений земной коры, определения уровня воды в морях и океанах и т. п.

Линии нивелирования I и II классов прокладываются по заранее разработанным направлениям. Не реже чем через каждые 25 лет линии I и частично II классов нивелируются повторно. Во всех случаях линии нивелирования I и II классов прокладываются по трассам с наиболее благоприятными грунтовыми условиями и наименее сложным профилем.

Нивелирная сеть I класса состоит из ходов, образующих сомкнутые полигоны периметром около 2000 км. Нивелирование I класса выполняется с наивысшей точностью, достигаемой применением наиболее совершенных приборов и методов наблюдений.

Нивелирная сеть II класса составлена из ходов, опирающихся на пункты нивелирования I класса и образующих полигоны с периметром в 500—600 км.

Нивелирные сети III класса прокладываются внутри полигонов нивелирования I и II классов в виде систем и отдельных ходов, делящих полигон II класса на 6—9 полигонов периметром 150—200 км.

Дальнейшее сгущение нивелирной сети III класса выполняется построением систем ходов нивелирования IV класса опирающихся на пункты нивелирования высших классов. Ходы нивелирования IV класса являются непосредственной высотной основой топографических съемок; густота их прокладки обусловливается масштабами съемок и характером рельефа местности.

Линии нивелирования всех классов в среднем через каждые 5 км закрепляются на местности постоянными реперами и марками.

Репер

сети IV

класса

Репер

сети III

класса

Репер

сети II

класса

Репер

сети I

класса![]()

![]()

![]()

Знаки для закрепления геодезических сетей.

Пункты геодезических сетей закрепляются на местности подземными центрами, которые должны обеспечивать неизменность положения и сохранность пункта в течение продолжительного времени.

Типы подземных центров устанавливаются в зависимости от физико-географических условий региона, состава грунта и глубины сезонного промерзания грунта. Например, центр пункта государственной геодезической сети 1-4 классов типа 1 состоит из железобетонного пилона сечением 16Х16 см (или асбоцементной трубы 14-16 см, заполненной бетоном) и бетонного якоря. Пилон цементируется в якорь.

Пункты высотной геодезической сети закрепляются грунтовыми реперами, стенными реперами и марками. Грунтовый репер в верхней части имеет чугунную марку; отметка репера относится к верхней точке полусферического выступа марки.

Высоту стенного репера определяют для верхней грани выступа, а высоты марок—для центра отверстия, сделанного в диске. В качестве внешнего оформления стенного репера служит охранная плита, отлитая из чугуна. Она закрепляется в стене здания или сооружения рядом со стенным репером или над ним.

Большая часть пунктов съемочных сетей закрепляется временными знаками, представляющими собой деревянные колья или металлические трубки длиной не менее 40-50 см, которые забивают вровень с поверхностью земли, центром деревянного временного знака служит гвоздь, вбитый в верхний торец кола. Для облегчения отыскания такого знака рядом с ним забивают сторожок высотой 30 см.

53. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЕТИ СГУЩЕНИЯ И СЪЕМОЧНЫЕ СЕТИ

Геодезические сети сгущения развиваются на основе государственной геодезической сети и служат для обоснования крупномасштабных съемок, а также для ведения инженерно-геодезических работ на строительных участках крупных промышленных объектов.

Плановые геодезические сети сгущения создаются в виде триангуляции (триангуляционные сети) и полигонометрии 1 и 2 разрядов.

Триангуляция 1 разряда развивается в виде сетей и цепочек треугольников со стороной 1—5 км, а также путем вставок отдельных пунктов в сеть высшего класса. Углы измеряются со средней квадратической погрешностью не более 5", относительная погрешность выходных сторон — не более 1: 50 000.

Триангуляция 2 разряда строится так же, как триангуляция 1 разряда; кроме того, положение пунктов 2 разряда может определяться прямыми, обратными и комбинированными геодезическими засечками. Длины сторон треугольников в сетях 2 разряда принимаются от 0,5 до 3 км, средняя квадратическая погрешность измерения углов —10", относительная погрешность выходных сторон - не более 1:20 000.

Полигонометрия 1 и 2 разрядов создается в виде одиночных ходов или систем с узловыми точками, длины сторон которых принимаются в среднем равными, соответственно, 0,3 и 0,2 км. Средняя квадратическая погрешность измерения углов в ходах полигонометрии 1 разряда — 5", относительная погрешность измерения длин - 1:10 000.

В полигонометрии 2 разряда точность угловых и линейных измерений в 2 раза ниже по сравнению с полигонометрией 1 разряда.

На все пункты геодезических сетей сгущения должны быть переданы отметки нивелированием IV класса или техническим нивелированием. В горной местности допускается передача отметок точек тригонометрическим нивелированием.

Съемочные геодезические сети (геодезическое съемочное обоснование) создаются для сгущения геодезической сети до плотности, обеспечивающей выполнение топографической съемки.

Плотность съемочных сетей определяется масштабом съемки, характером рельефа местности, а также необходимостью обеспечения инженерно-геодезических, маркшейдерских и других работ для целей изыскания, строительства и эксплуатации сооружений.

Масштаб съемки |

Число пунктов на 1 кв. км |

1:5000 |

4 |

1:2000 |

10 |

1:1000 |

16 |

Съемочное обоснование развивается от пунктов государственных геодезических сетей и геодезических сетей сгущения. Съемочные сети создаются построением съемочных триангуляционных сетей, проложением теодолитных, тахеометрических и мензульных ходов, прямыми, обратными и комбинированными засечками. При развитии съемочного обоснования одновременно определяется, как правило, плановое и высотное положение точек. Высоты точек съемочных сетей определяются тригонометрическим или геометрическим нивелированием.

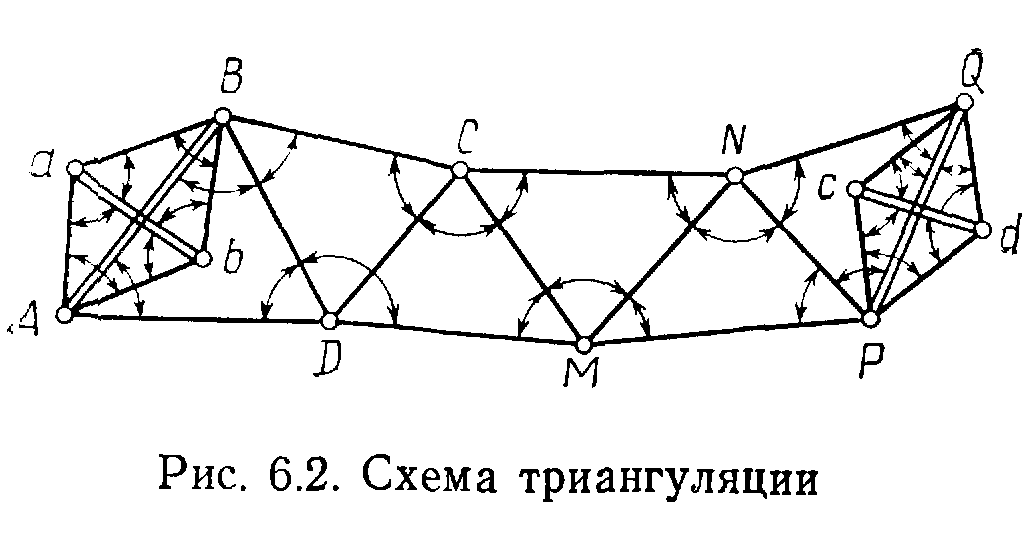

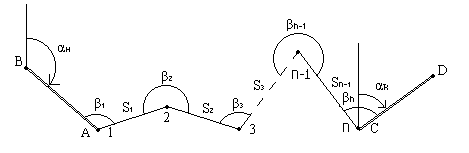

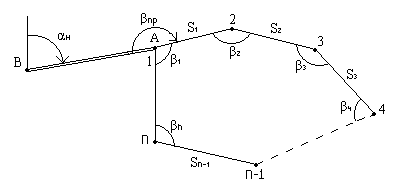

54. Теодолитные ходы замкнутые, разомкнутые, диагональные.

Теодолитным ходом называют систему закрепленных на местности точек, координаты которых определены из измерений горизонтальных углов и длин сторон хода. По форме и полноте исходных данных линейно-угловые ходы подразделяются на следующие виды:

разомкнутый ход - исходные пункты с известными координатами и исходные дирекционные углы есть в начале и в конце хода;

замкнутый теодолитный ход - начальный и конечный пункты хода совмещены; один пункт хода имеет известные координаты и называется исходным пунктом; на этом пункте должно быть исходное направление с известным дирекционным углом, и измеряется примычный угол между этим направлением и направлением на второй пункт хода.

Длины сторон между точками теодолитных ходов колеблются в пределах от 20 до 350м. Предельно допустимая длина ходов зависит от масштаба съемки.

Масштаб съемки |

Длина хода, км |

|

На застроенной территории |

На незастроенной территории |

|

1:5000 |

4 |

5 |

1:2000 |

2 |

3 |

1:1000 |

1,2 |

2 |

Углы поворотов на точках ходов измеряют теодолитом со средней квадратической ошибкой 0,5′одним приемом. Расхождение значений углов в полуприемах допускается не более 0,8′. Длину линий в ходах измеряют светодальномерами или рулетками. Каждую сторону измеряют дважды – в прямом и обратном направлениях. Расхождения в измеренных значениях допускается в пределах 1:2000 от измеряемой длины линии.

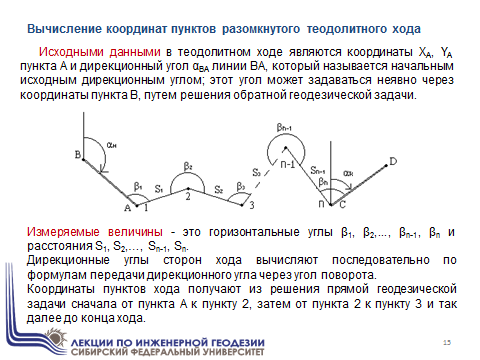

55. Вычисление координат пунктов разомкнутого теодолитного хода

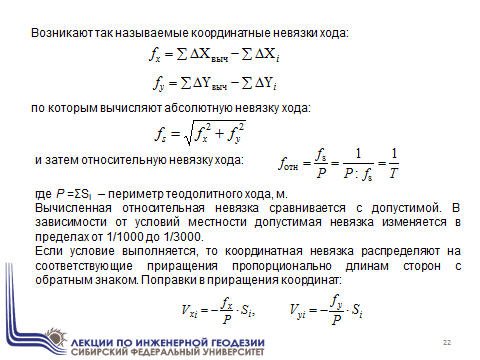

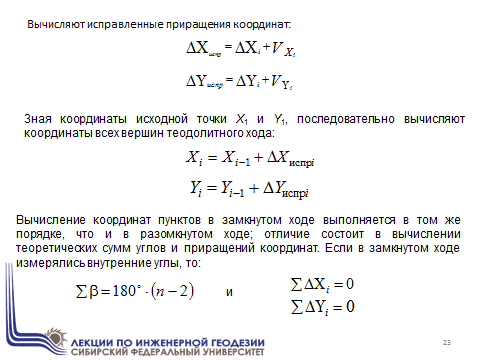

56.Вычислительная обработка результатов измерений замкнутого теодолитного хода.

В теодолитном ходе угловая невязка (свободный член условия фигур)

(1.12)

(1.12)

где![]() -

сумма измеренных в теодолитном ходе

углов, а

-

сумма измеренных в теодолитном ходе

углов, а  -

их теоретическая сумма. В замкнутом

теодолитном ходе с n измеренными

углами, как известно из геометрии

-

их теоретическая сумма. В замкнутом

теодолитном ходе с n измеренными

углами, как известно из геометрии

(1.13)

(1.13)

следовательно, в замкнутом теодолитном ходе

(1.13)

(1.13)

В разомкнутом теодолитном ходе теоретическая сумма углов зависит от расположения исходных сторон, и поэтому целесообразно разомкнутый ход превратить в замкнутый путем продолжения опорных линий до их пересечения и использовать его для определения .

На рисунке 1.14 для измеренных левых углов имеем

В полученном замкнутом полигоне сумма углов

где n — число измеренных углов. Из этого выражения находим

т. е. в рассматриваемом случае, учитывая

![]()

получаем

На рисунке 1.17

57.Высотное обоснование топографических съемок. Уравнивание замкнутого нивелирного хода.

Уравнивание нивелирного хода

Общую ошибку по превышениям (вычисленная невязку )

находят по формуле:

f h = ∑ h ср. – ( Н к – Н н )

Н к – отметка конечного репера.

Н н – отметка начального репера.

Пример.

f h = + 1643 мм - ( 204,592 м – 202,580 м) = - 9 мм. На пять

станций распределяем невязку следующим образом: на четыре

станции по 2 мм, на одну – 1 мм

Допустимую невязку определяют по формуле:

f h доп = ± 50 √ L, мм

L – длина нивелирного хода в километрах.

Вычисленная невязка не должна превышать допустимую (по

абсолютной величине ); при соблюдении этого условия полученную

невязку с обратным знаком равномерно распределяют на все средние

превышения, не дробя поправки к превышениям менее чем до 1

мм .

Поправки надписывают над средними превышениями (графа 7),

затем вычисляют исправленные средние превышения (с учетом

знаков):

h ср. исправ. = hср + (42)

Исправленные средние превышения записывают ниже

вычисленных средних превышений в 7 графе журнала нивелирования.

59.

теодолитная (горизонтальная, плановая) съёмка выполняется при помощи теодолита и мер длины (лента, рулетка) или дальномеров. Предельная погрешность (mS) положения пунктов плановой съёмочной сети относительно пунктов ГГС или ГСС не должна превышать 0,2 мм в масштабе плана.

Теодолитные ходы прокладываются с предельными относительными погрешностями 1:3000, 1:2000, 1:1000 в зависимости от условий съёмки

1.Теодолитная съёмка - план с изображением ситуации (план теодолитной съёмки) (план горизонтальной плановой съёмки) 2.Тахеометрическая съёмка - топографический план с ситуацией и рельефом 3.Фототопографическая съёмка - топографический план с ситуацией и рельефом - топографический план 4.Вертикальная или высотная съёмка Нивелирования - определение высот точек местности с целью получения планов и профилей

Теодолитная съёмка её способы.

1) Способ прямоугольных координат для твёрдых тел. Из характерных точек опускается перпендикуляр на стороны теодолитного хода (на глаз). Координаты X и Y измеряются рулетками и землемерными лентами. Результаты заносятся в абрис. На плане координаты

X и Y откладывают в соответственном масштабе.

2)Полимерный способ. Выполняется теодолитом с нивелирной рейкой. В характерной точке устанавливают рейку, снимают отсчёты по ГК и дальномерные. Все результаты измерения заносят в абрис.

3)Способ линейных засечек. Выполняется для точек расположенных не далеко от съёмочного обоснования. С помощью линейных измерений. Расстояния должны быть приблизительно равны. Определяются точки на плане. Определяется пересечение дуг окружности с радиусом L1 L3выражаемых в масштабе.

4) Способ угловых засечек. Применяется для удалённых точек. Выполняются с помощью теодолита, который устанавливается в точке съёмочного обоснования. На станции выполняется ориентирование прибора. Трубу наводят на точку и снимают отсчёты по ГК.

5)Способ створа для привязки. В основном линейных сооружений. Способ створа выполняется с помощью измерения расстояния до линейного сооружения вдоль сторон теодолитного кода.

60.

Способ полярных координат применяют для съёмки точек, находящихся в прямой видимости сравнительно недалеко от точек и линий теодолитного хода. При этом целесообразно, чтобы измеряемые расстояния не превышали длины мерного прибора (ленты или рулетки). При больших углах наклона в измеренное расстояние вводят поправку за наклон для получения горизонтального проложения.

если съёмочные пикеты находятся вблизи от линии съемочного обоснования, то удобно использовать для их съёмки способ перпендикуляров (прямоугольных координат).. Часто линию съёмочного обоснования принимают за ось х, а перпендикулярную к ней линию – за ось y условной системы координат. При этом значения координат х и y съемочных пикетов могут быть положительными и отрицательными. Результаты измерений оформляют в виде таблицы и соответствующего абриса, с полным указанием на нем результатов измерений и привязок к точкам и линиям съёмочного обоснования. Абрис составляют обычно на одну из линий съёмочного обоснования либо на две-три таких смежных линии. Пикеты, полученные способом перпендикуляров, наносят на план графически. В отдельных случаях вычисляют и прямоугольные координаты этих пикетов. При этом необходимо преобразовать принятую для съёмки условную систему координат в используемую систему координат съёмочного обоснования. Для решения этой задачи достаточно только определить дирекционный угол направления условной оси х и координаты начала условной системы координат, если выбранная ось х (линия створа) не совпадает с линией съёмочного обоснования. Если же ось х совпадает с линией съёмочного обоснования, то задача определения координат съёмочных пикетов сразу сводится к решению прямой геодезической задачи.

61

Способ прямой угловой засечки применяется при пересечении на местности точек проекта расположение до которых измерить не возможно

Способ линейной засечки- применяются на ровной открытой местности, когда проектные расстояния d1 и d2 не превышают длины мерного прибора

![]()

62

Метод створов- применяется при наличии строительной сетки или закрепленных на местности главных и основных осей зданий и сооружений

Метод обходов- Этот способ чаще используется для съёмки контуров, имеющих значительную площадь. Вокруг контура прокладывают дополнительный замкнутый теодолитный ход и с точек и линий этого хода любыми известными способами получают положение искомых пикетов.

63

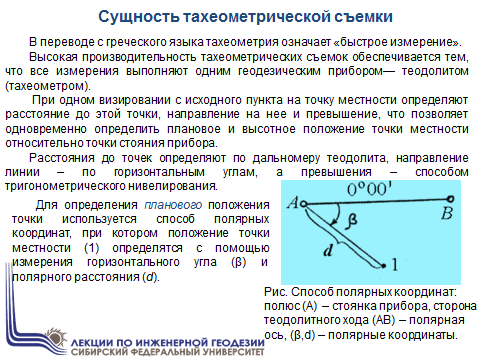

Тахеометрическая съемка- это топографическая съемка для получения плана с изображением ситуации и рельефа выполняемая с помощью тахеометра

При съёмке ситуации должны быть сняты все контурные точки, определяющие плановое положение того или иного контура. Информация о контурах на топографическом плане должна иметь фактический характер.

Для построения рельефа должны быть сняты все его характерные точки и линии (вершины возвышенностей, дно котловин, точки седловин и перегибов рельефа, линии водоразделов и водосливов, подошвы и бровки и др.) На абрисах тахеометрической съёмки выполняют не только примерную зарисовку рельефа, но и указывают направления однородных скатов в сторону понижения (стрелками между точками, расположенными на однородных скатах.

64. Камеральные работы при тахеометрической съемке

Составление топографического плана начинают с построения на чертеже тахеометрического хода. Для этого вычисляют координаты точек станций, строят координатную сетку и наносят точки станций по координатам на план. Затем наносят пикеты, с помощью которых и изображают ситуацию и рельеф местности. При этом пользуются транспортиром для построения горизонтальных углов между стороной хода и направлением на пикет и поперечным масштабом для откладывания горизонтальных ироложенпй расстояний до пикетои. При нанесении на план реечных точек используют для контроля кроки, по которым проверяют правильность расположения каждой точки относительно других. Здесь часто допускают погрешность в 180° при построении горизонтального угла из-за неправильного расположения транспортира. Такого рода погрешностей будет меньше, если пользоваться круглым транспортиром.

У реечных точек на плане подписывают их отметки и, руководствуясь ими в направлениях скатов, указанными на абрисе, проводят горизонтали, интерполируя на глаз. Высоту сечения рельефа назначают в зависимости от масштаба съемки.

Топографический план оформляют зарамочными надписями и построением графика заложений, после чего вычерчивают тушью в соответствии с установленными условными знаками.

Для обработки материалов тахеометрической съемки применяются также автоматические приборы. В частности, имеется опыт использования ЭВМ «Проминь»; в память машины вводятся коэффициент дальномера, исходный дирекционный угол, номер и три координаты {х, у, Н)) каждой станции. В-процессе счета вводятся непосредственно из тахеометрического журнала угол наклона, горизонтальный угол и расстояние^ Результаты машина печатает, и каждой строке журнала соответствует строка на ленте. Для накладки точек были использованы специально изготовленные координатные палетки, что значительно ускорило работу и повысило точность накладки точек, и, как свидетельствует автор, «производительность труда на всех процессах увеличилась почти в три раза, особенно при съемке застроенных территорий» и, кроме того, «ЭВМ позволяет шире использовать дальномерные насадки для съемки застроенных территорий».

65. Производится с целью получения более точного плана с изображением рельефа местности в равнинных районах. Плановое положение точек определяется относительно магистралей, поперечников или теодолитных ходов, высотное-геометрическим нивелированием. Нивелирование поверхности делится на такие способы нивелирования:

- по квадратам;

- магистралям;

- полигонам.

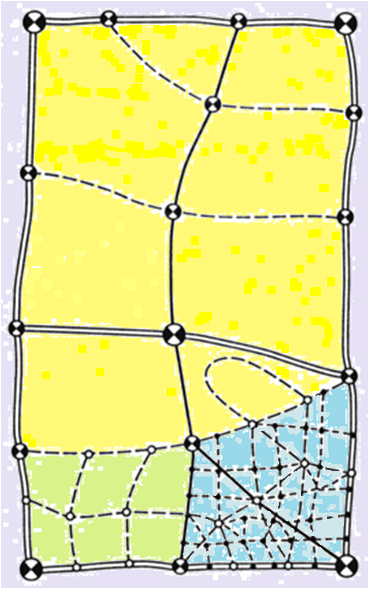

Нивелирование по квадратам

Выполняется путем разбивки сетки квадратов со сторонами 10,20,40 м (для 1:500, 1:1000, 1:2000) с помощью теодолита и мерной ленты, рулетки и тросика. Первоначально разбиваются квадраты со сторонами 100 – 400 м, а затем заполняющие, точность закрепления вершин квадратов ±5 см.

Нивелирование поверхности по магистралям или параллельным линиям.

Опорой съемки является магистраль АВ, закрепленная по середине участка или на его границе. Перпендикулярно магистрали в зависимости от масштаба плана (1:500, 1:1000, 1:2000) через 10, 20, 40 м разбиваются поперечники (параллельные линии). Если длина поперечников более 300 м их связывают ходом. Одновременно с разбивкой пикетажа ведут съемку ситуации. По магистрали прокладывают теодолитный ход, а по закрепленным пикетам выполняют геометрическое нивелирование. Результаты съемки ситуации заносят в абрис, а результаты нивелирования заносятся в журнал. Обработка результатов нивелирования и построение плана осуществляется так же как и при нивелировании по квадратам.

Нивелирование поверхности способом полигонов.

Применяют на местности с хорошо выраженным рельефом или при досъемке рельефа на участке ранее выполненной горизонтальной (теодолитной) съемки. Опорой съемки является магистрали, в качестве которых принимаются стороны теодолитных ходов. Поперечники разбиваются так же, как в предыдущем способе. Графические работы и камеральная обработка производится аналогично способу магистралей.