- •Раздел 1

- •Глава 1

- •1.1. Основные понятия, определения автоматики и автоматизации производственных процессов

- •1.2. Классификация элементов автоматики

- •7. Теорема о конечном значении оригинала y{t)

- •1.5. Передаточные функции элементов и систем автоматики

- •1.6. Частотные передаточные функции и частотные характеристики

- •1.7. Динамические и частотные характеристики элементов

- •Глава 2

- •2.1. Датчики для измерения размеров и перемещения

- •2.2. Датчики дефектоскопии древесины

- •2.3. Датчики измерения скорости, ускорения

- •2.4. Датчики для измерения силы, давления, веса

- •2.5. Датчики давления

- •2.6. Датчики температуры

- •Глава 3 усилительные элементы

- •3.2. Ламповые электронные усилители

- •3.3. Полупроводниковые усилители

- •3.5. Магнитные усилители

- •3.6. Реле как усилитель

- •3.7. Релейные усилители серии «логика-и»

- •3.8. Гидравлические и пневматические усилители

- •Глава 4 исполнительные механизмы

- •4.1. Электромагниты

- •4.2. Электродвигатели как исполнительные механизмы автоматических систем

- •4.3. Шаговые двигатели и электромагнитные муфты

- •4.5. Пневматические, гидравлические

- •4.6. Гидравлические исполнительные механизмы

- •Глава 5

- •5.2. Электронные переключающие устройства

- •5.3. Электротепловые переключающие устройства

- •5.4. Гидравлические переключающие устройства

- •5.5. Реле времени как переключающее устройство

- •5.6. Программные устройства, командоаπ параты

- •Глава 6 элементы и узлы цифровой автоматики

- •6.2. Комбинационные схемы и цифровые автоматы

- •6.4. Система синхронизации цифровых устройств

- •6.5. Триггеры

- •6.6 Регистры, шифраторы, дешифраторы

- •6.8. Арифметическо-логическое устройство (алу)

- •6.10. Цифроаналоговые преобразователи (цап). Аналого-цифровые преобразователи (ацп)

- •Глава 7 микропроцессоры и микроэвм

- •7.1. Общие понятия

- •7.2. Классификация и характеристики микропроцессоров

- •7.3. Структуры микропроцессоров

- •7.4. Интерфейс микропроцессорных систем

- •7.6. Современные микроэвм

- •7.7. Программирование микропроцессорных систем

- •Раздел I I

- •Глава 8 объекты регулирования и управления

- •8.1. Объекты автоматического регулирования технологических параметров

- •8.2. Экспериментальные методы определения характеристик объектов регулирования

- •8.4. Автоматическая идентификация моделей объектов управления

- •Глава 9

- •9.1. Основные понятия

- •9.2. Законы регулирования и типы регуляторов непрерывного действия

- •9.3. Анализ качества аср

- •9.4. Устойчивость аср

- •9.5. Основные показатели качества аср

- •9.6. Синтез аср

- •9.7. Компенсация возмущающих воздействий при синтезе аср

- •9.8. Следящие системы регулирования

- •Глава 10

- •10.1. Общие сведения

- •10.2. Включающие и выключающие элементы

- •10.3. Основные логические операции и их связки

- •10.5. Логические функции

- •10.6. Логические элементы

- •10.7. Реализация логических функций

- •10.8. Реализация математико-логических операций на элементах и-108

- •10.9. Реализация математико-логических операций на базовых элементах и-103

- •10.10. Основные функциональные схемы на логических элементах

3.5. Магнитные усилители

Магнитным усилителем называется электромагнитное устройство, которое использует зависимость магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля. Достоинствами маг-

Рис. 3.8. Магнитные усилители

нитных усилителей являются отсутствие контактов, высокая чувствительность и практически неограниченная долговечность. Простейший магнитный усилитель (дроссель насыщения) работает следующим образом (рис. 3.8,а). При питании рабочей обмотки усилителя Up током переменной частоты, ток, про-

текающий по нагрузке ZH, будет мал ввиду того, что индуктивное сопротивление катушки Wp велико,

![]()

где RH— омическое сопротивление катушки и нагрузки, Ом; ωL — индуктивное сопротивление, Ом; ω — угловая частота, рад/с; L — индуктивность катушки, Гн.

Индуктивность же катушки зависит от магнитной индукции сердечника, а следовательно, и магнитной проницаемости, т. е.

![]()

где S — сечение магнитопровода, см2; Wp — количество витков катушки; l — длина магнитопровода, см; μ — магнитная проницаемость ярма.

Управление магнитной проницаемостью μ, а точнее управление напряженностью магнитного поля производится обмоткой управления Wy, в которую подается постоянный ток. При подаче сигнала управления Uy в сердечнике образуется магнитный поток Фу с увеличением которого магнитная проницаемость уменьшается. Изменяется индуктивность катушки, уменьшается индуктивное сопротивление рабочей катушки и ток нагрузки возрастает (эффект усиления).

На рис. 3.8,б показана статическая (плавная) (1—2) характеристика магнитного усилителя. Точка 1 соответствует току, протекающему по нагрузке ZH при сигнале управления Iу=0. Точка 2 характеристики соответствует максимальному насыщению сердечника.

Для увеличения коэффициента усиления в магнитных усилителях применяется положительная обратная связь. Работа усилителя с внешней положительной обратной связью сводится к следующему (рис. 3.8, в). Переменный ток рабочей цепи выпрямляется и подается в обмотку обратной связи Woc. Таким образом происходит предварительное подмагничивание постоянным током сердечника усилителя. Поэтому для полного насыщения сердечника потребуется меньший ток сигнала управления Iу, вследствие чего увеличивается коэффициент усиления по току, который определяется как k = IH/Iy.

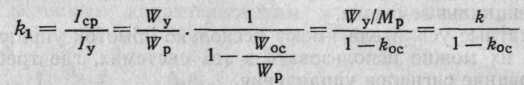

Действительно, если учесть, что ток катушки обратной связи равен среднему значению тока рабочей обмотки, т. е. Iос = Iср, то коэффициент усиления обратной связи будет

![]()

где l — средняя длина магнитопровода, Woc и Wp — число витков катушек обратной связи и рабочей обмотки. При положительной обратной связи магнитные потоки этих катушек совпадают по направлению, на рис. 3.8, в обозначенные стрелками Фу и Фос. Учитывая, что намагниченные силы переменного тока и постоянного тока должны быть равны, можно написать, что IcpWp=IyWy. Тогда для усилителя с положительной обратной связью будем иметь IcpWp==IyWy=IyWy+IосWoc, а коэффициент усиления по току будет

Из полученного выражения видно, что koc→1 положительная обратная связь увеличивает коэффициент усиления. Характеристика МУ с положительной обратной связью может быть легко построена графически, если имеется характеристика МУ без обратной связи. Для этого надо провести прямую линию 0—А из начала координат под углом α (рис. 3.8,г), т. е.

![]()

Полученные значения тока, например, из точки 2 сносят параллельную линией 2—0 на ось Iу и далее вертикально в точку 2', которая характеризует новое положение характеристики магнитного усилителя с обратной связью. Аналогично поступают и для других точек.

Для получения полной характеристики необходимо имевшуюся кривую повернуть вокруг точки 1 на угол а, что и показано на рис. 3.8, г. В этом случае статическая характеристика МУ становится релейной, так как при подаче сигнала управления состояние магнитного усилителя происходит скачкообразно из точки 1 в точку 3 (показано пунктиром). Тот же самый эффект увеличения коэффициента усиления можно получить, применяя так называемую внутреннюю обратную связь. Как видно из рис. 3.8, д, ток холостого хода Iхх за счет диодов протекает в положительный полупериод по одной обмотке W1, а в отрицательный период по другой W2. Эти токи создают поочередно магнитные потоки Ф' и Ф", направленные в одну сторону. Следовательно, без обмотки обратной связи Woc возникает постоянный магнитный поток предварительного подмагничивания сердечника.

Рассмотренные выше простейшие магнитные усилители имеют серьезный недостаток, а именно: пульсирующий магнитный поток рабочей обмотки наводит, как и в трансформаторе, переменную ЭДС в обмотке управления, что приводит в конечном итоге к искажению выходных параметров значения тока и

напряжения рабочей обмотки. Чтобы устранить это явление, магнитный усилитель делают из двух сердечников (рис. 3.8, е). В этом случае рабочие обмотки Wp' и Wp" наматываются так, чтобы их магнитные потоки Ф' и Ф" были одинаковыми по величине, но направлены навстречу друг другу. Тогда ЭДС, наводимая в Wy, взаимно компенсируется.

В тех случаях, когда необходимо иметь усилитель, реагирующий на полярность подаваемого сигнала управления (фазо-чувствительные магнитные усилители), применяют мостовые и дифференциальные схемы.

Магнитные усилители имеют несколько обмоток управления, поэтому их можно использовать в тех системах, где требуется суммирование сигналов управления.

К основным недостаткам магнитных усилителей относятся: значительная инерционность, которая в некоторых мощных усилителях достигает целых секунд. Постоянная времени магнитного усилителя вычисляется по формуле

![]()

где I — частота тока, Гц; Ro — общее сопротивление выходной цепи, Ом. Из формулы видно, что постоянная времени усилителя определяется величиной Ly.

Выбор магнитных усилителей производится на основе паспортных характеристик выбранного исполнительного элемента, на которых он работает. Определяются выходные данные усилителя: напряжение, ток, мощность, коэффициент усиления и сопротивление нагрузки. Далее, задавшись значением входного сопротивления усилителя (с учетом выходного сопротивления воспринимающего элемента), определяют ток, напряжение, мощность на входе усилителя. После этого определяют коэффициент усиления по току, мощности и напряжению.