- •1.Биохимия, её задачи. Значение биохимия для медицины.

- •Задачи биохимии:

- •Значение биохимии для медицины.

- •2.Аминокислоты, их классификация. Строение и биологическая роль аминокислот.

- •Строение:

- •Функции аминокислот:

- •3.Строение белков. Уровни структурной организации белка. Характеристика связей, стабилизирующих их. Доменные белки.

- •Структурная организация белков.

- •4.Электро-химические свойства белков как основа методов их исследования. Электрофорез белков крови.

- •5.Коллоидные свойства белков. Гидратация. Растворимость. Денатурация, роль шаперонов.

- •Гидратация

- •Растворимость

- •6. Принципы классификации белков. Простые и сложные белки. Характеристика простых белков: гистоны, протамины, альбумины, глобулины.

- •Простые белки.

- •7.Современные представления о структуре и функциях нуклеиновых кислот. Первичная и вторичная структуры днк. Строение мономеров нуклеиновых кислот. Нуклеопротеины. Методы исследования днк (пцр).

- •Первичная структура днк.

- •Вторичная структура днк.

- •Нуклеопротеины

- •Полимеразная цепная реакция.

- •8. Хромопротеины. Строение и функции гемоглобина. Типы гемоглобина. Миоглобин.

- •Гемоглобин.

- •9. Липид-белковые комплексы. Строение липидных компонентов. Структурные протеолипиды и липопротеины, их функции.

- •Свободные липопротеины

- •Структурные протеолипиды

- •10. Ферменты, их химическая природа, структурная организация. Активный центр ферментов, его свойства.

- •Строение ферментов.

- •11. Коферменты и их функции в ферментативных реакциях. Витаминные коферменты. Примеры реакций с участием витаминных коферментов. Тиаминовые коферменты, тдф.

- •Тиаминовые коферменты, тдф.

- •12. Никотинамидные коферменты. Структура над, надф. Примеры реакций.

- •13. Флавиновые коферменты. Структура фмн,фад. Примеры реакций.

- •14. Пиридоксиновые коферменты. Строение пф, примеры реакций.

- •15. Роль фолиевой кислоты и в12 в реакциях трансметилирования, s-аденозилметионин, его образование. Пример реакции с цчастием фолиевой кислоты и в12.

- •16. Свойства ферментов. Лабильность конформации, влияние температуры и pH среды. Специфичность действия ферментов, примеры реакций.

- •17. Номенклатура и классификация ферментов. Характеристика класса оксидоредуктаз, примеры реакций.

- •6 Классов:

- •18. Характеристика класса трансфераз и гидролаз. Примеры реакций.

- •19.Лиазы, изомеразы, лигазы. Характеристика, примеры реакций с участием ферментов этих классов.

- •20. Современные представления о механизме действия ферментов. Стадии ферментативного катализа, молекулярные эффекты, примеры.

- •21. Ингибирование ферментов. Конкурентное и неконкурентное ингибирование, примеры реакций. Лекарственные вещества, как ингибиторы ферментов.

- •22. Понятие об изоферментах. Характеристика изоферментов Лактатдегидрогеназы (лдг) и креатинкиназы (кк). Использование ферментов в медицине. Энзимодиагностика, энзимотерапия. Энзимопатология, примеры.

- •23. Обмен веществ и энергии. Этапы обмена веществ. Общий путь катаболизма. Окислительное декарбоксилирование пирувата.

- •Окислительное декарбоксилирование пвк

- •24. Цитратный цикл, химизм процесса, его биологическое значение.

- •25.Сопряжение реакций цикла цтк с дыхательной цепью ферментов.

- •По укороченной цепи фад→ фадн2

- •26. Современные представления о биологическом окислении. Первичные акцепторы водорода. Электронно-транспортная цепь.

- •Первичные акцепторы протонов и электроногв.

- •Электронно-транспортная цепь

- •27.Характеристика компонентов электрон-транспортной цепи

- •28. Пути синтеза атф. Субстратное фосфорилирование (пример). Молекулярные механизмы окислительного фосфорилирования (теория Митчелла). Разобщение окисления и фосфорилирования.

- •Механизм окислительного фосфорилирования

- •29. Альтернативные пути биологического окисления, оксигеназный путь. Микросомальные монооксигеназы.

- •30. Свободнорадикальное окисления. Токсичность кислорода. Активный формы кислорода. Антиокислительная защита. Роль сро в патологии.

- •31. Белки: роль, потребность, биологическая ценность. Строение незаменимых ак. Превращение белков в желудке, роль соляной кислоты. Действие пептид гидролаз. Анализ желудочного содержимого.

- •Переваривание белков

- •32.Превращение белков в желудке. Роль соляной кислоты в переваривании белков. Показать действие пепсина на конкретном примере.

- •33. Переваривание белков в кишечнике.

- •34. Гниение белков и аминокислот в кишечнике. Пути образования продуктов гниения. Примеры.

- •1.Декабоксилирование

- •35. Механизм обезвреживания продуктов гниения белков. Роль фафс и удф-гк.

- •36. Трансаминирование и декарбоксилирование аминокислот.

- •37. Декарбоксилирование аминокислот, образование биогенных аминов. Роль в этом процессе пф.

- •38. Реакции дезаминирования аминокислот.

- •1. Неокислительное

- •2. Внутримолекулярное:

- •39.Оринтиновый цикл.

- •40. Особенности катаболизма пуриновых нуклеотидов. Их строение и распад. Образование мочевой кислоты. Подагра.

- •41. Генетический код и его свойства.

- •Свойства:

- •42. Механизмы репликации днк. Условия необходимые для репликации. Основные этапы репликации.

- •Основы для репликации:

- •Условия репликации:

- •Этапы репликации:

- •43. Биосинтез рнк (транскрипция). Условия и этапы транскрипции.

- •Условия транскрипции:

- •Этапы Транскрипции:

- •44. Процессинг рнк. Альтернативный сплайсинг.

- •45.Биосинтез белка. Белково-синтетический ферментативный комплекс.

- •Белковые факторы:

- •46. Этапы трансляции и их характеристика.

- •47. Посттрансляционный процессинг. Виды химической модификации, фолдинг, роль шаперонов.

- •48. Строение оперона. Регуляция биосинтеза белка у прокариотов. Функционирование лактозного и гистидинового оперонов.

- •Регуляция оперона по методу индукции.

- •Регуляция оперона по методу репрессии

- •49. Особенности и уровни регуляции биосинтеза белка у эукариотов. Амплификация генов, энхансерные и сайленсерные элементы.

- •1. На уровне генов:

- •6. Регуляция на уровне трансляции:

- •50. Современные представления о структурно-функциональной организации днк. Основные направления молекулярной биологии: геномика, транскриптомика, рн-омика, протеомика.

- •51. Ингибиторы белковых синтезов. Действие антибиотиков и токсинов. Биологическая роль теломер и теломераз.

- •Токсины

- •Теломеры и теломеразы. Их роль в развитии опухолевого роста.

- •52. Виды молекулярных мутаций и их биологические последствия.

- •1. Замена:

- •2. Вставка:

- •53. Биохимический полиморфизм и его биологическая роль. Непереносимость пищевых веществ и лекарств.

- •54. Основные углеводы, их строение и классификация, биологическая роль.

- •Гомополисахариды

- •Гетерополисахариды

- •55. Роль углеводов в питании. Переваривание и всасывание углеводов в органах пищеварительной системы. Написать реакции.

- •56. Катаболизм глюкозы в анаэробных условиях. Химизм процесса, биологическая роль.

- •57. Катаболизм глюкозы в тканях в аэробных условиях. Гексозодифосфатный путь превращения глюкозы и его биологическая роль. Эффект Пастера.

- •1. Этапы аэробного гликолиза

- •Эффект Пастера

- •58. Гексозомонофосфатный путь превращения глюкозы в тканях и его биологическая роль. Химизм реакций окислительной стадии.

- •1. Транскетолазные реакции:

- •2. Трансальдолазная реакция:

- •59. Биосинтез и распад гликогена в тканях. Биологическая роль этих процессов

- •Распад гликогена

- •1. Основной фосфоролитический путь

- •2.Неосновной амилолитический.

- •60. Глюконеогенез. Возможные предшественники, последовательность реакций, биологическая роль.

- •61.Характеристика основных липидов организма человека, их строение, классификация, суточная потребность и биологическая роль.

- •62. Эйкозаноиды - регуляторы обмена веществ; химическая природа, биологические эффекты эйкозаноидов.

- •1.Простагландины:

- •63.Биологическая роль липидов пищи. Переваривание, всасывание липидов в органах пищеварительной системы. Жёлчные кислоты. Их строение, биологическая роль

- •64. Характеристика липопротеинов крови, их биологическая роль.

- •65.Окисление высших жирных кислот в тканях. Химизм реакций, биологическая роль

- •66.Окисление глицерола. Химизм реакций, биологическая роль.

- •67. Биосинтез высших жирных кислот в тканях. Химизм реакций, биологическая роль.

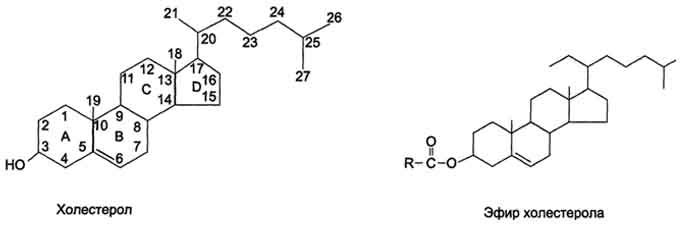

- •68.Холестерол. Его химическое строение, биосинтез и биологическая роль.

- •69. Образование кетоновых тел в тканях. Биологическое значение кетоновых тел. Кетоацидоз.

- •70. Сигнальные молекулы, их классификация. Виды регуляторных эффектов сигнальных молекул. Понятие о клетке мишени.

- •Задачи:

- •Особенности сигнальных молекул:

- •Виды регуляторных эффектов:

- •Классификация сигнальных молекул:

- •Общие этапы действия сигнальных молекул:

- •72. Механизм действия липофильных сигнальных молекул. Механизм действия nо. Действие сигнальных молекул через тирозинкиназные рецепторы.

- •73. Гормоны и их отличительные признаки. Классификация гормонов. Роль гипоталамуса в гормональной регуляции.

- •Классификация гормонов и бав по химической структуре:

- •Функциональная классификация гормонов:

- •Общие свойства гормонов:

- •Гипоталамус

- •Либерины

- •Статины

- •74. Гормоны передней доли гипофиза, классификация, их химическая природа. Гормоны - простые белки, участие в регуляции метаболизма. Гормон роста.

- •75. Гормоны передней доли гипофиза – гликопротеины, их характеристика, участие в регуляции метаболизма (ттг,фсг,лг).

- •76. Семейство пептидов проопиомеланокортина. Гормоны задней доли гипофиза, место их образования, химическая природа, влияние на функции органов-мишеней.

- •Гормоны задней доли гипофиза:

- •77. Тиреоидные гормоны: синтез, строение, транспорт и механизм действия на метаболические процессы.

- •78. Тиреокальцитонин, паратиреоидный гормон. Химическая природа, участие в регуляции обмена веществ.

- •79. Инсулин, схема строения, участие в регуляции метаболических процессов. Специфика в действии на рецепторы органов мишеней.

- •80. Глюкагон: химическая природа и механизм действия. Влияние на обмен веществ. Соматостатин.

- •Соматостатин

- •81. Участие адреналина в регуляции обмена веществ. Структура, механизм гормонального действия, метаболические эффекты.

- •82. Кортикостероидные гормоны. Структура кортизола, механизм действия. Участие гормонов коры надпочечников в обмене веществ.

- •Кортикостероиды.

- •1. Глюкокортикоиды (кортикостерон, кортизол, кортизон).

- •2. Минералокортикоиды (альдостерон).

- •Механизм действия.

- •1. Глюкокортикоиды:

- •2. Минералокортикоиды:

- •83.Гормоны половых желез: эстрадиол, прогестерон и тестостерон, их строение, механизм действия и биологическая роль.

- •Эстрадиол

- •Механзм действия эстрогена:

- •Прогестерон

- •Механизм действия

- •Тестостерон

- •84. Межклеточный матрикс, его компоненты, функции. Характеристика коллагена, строение тропоколлагена. Полиморфизм коллагеновых белков.

- •Тропоколлаген:

- •Полиморфизм коллагеновых белков:

- •85. Этапы синтеза и созревания коллагена. Роль ферментов и витамина с в этом процессе. Катаболизм коллагена

- •Роль ферментов и витамина с.

- •Катаболизм коллагена

- •86. Особенности строения и функции эластина. Неколлагеновые структурные белки: фибронектин и ламинин.

- •Фибронектин

- •Ламинин

- •87.Протеогликаны межклеточного матрикса, их строение, функции. Образование надмолекулярных комплексов.

- •Малые протеогликаны

1.Простагландины:

A) В эндокринных железах стимулируют образование гормонов (щитовидная железа, ПЖЖ, надпочечники).

Б) В жировой ткани тормозят липолиз.

B) Регулируют сокращение гладких мышц кишечника, бронхов, матки.

Г) Оказывают влияние на сокращение миокарда.

Д) Регулируют кровоток в почках, контролируют выведение электролитов и воды с мочой.

Е) Регулируют тромбобразование и проницаемость капилляров.

Ж) В ЦНС раздражают центры терморегуляции, вызывая повышение температуры тела -лихорадку.

3) Повышая чувствительность нервных окончаний к гистамину, они вызывают боль.

2.Простациклины образуются в сердце и сосудах. Препятствуют образованию тромбов, способствуют расширению сосудов, понижению артериального давления.

3.Тромбоксаны образуются из тучных клеток и тромбоцитов. Они запускают механизм тромбообразования, способствуя слипанию тромбоцитов.

4.Лейкотриены. Их биологическая роль связывается с воспалительными реакциями, аллергическими реакциями и иммунитетом. Они способствуют прилипанию лейкоцитов к стенке сосудов в местах воспаления. Они способствуют сокращению гладкой мускулатуры дыхательных путей, ЖКТ. Регулируя тонус сосудов, они вызывают их сужение, повышение АД, стимулируют сокращение коронарных сосудов.

63.Биологическая роль липидов пищи. Переваривание, всасывание липидов в органах пищеварительной системы. Жёлчные кислоты. Их строение, биологическая роль

С пищей в организм ежедневно поступает от 80 до 150 г липидов. Основную массу составляют жиры, наряду с глюкозой служащие главными источниками энергии. Хотя калорийность жиров значительно выше, чем углеводов (9 по сравнению с 4,7 ккал/моль), при рациональном питании жиры обеспечивают не более 30% от общего количества калорий, поступающих с пищей. Жидкие жиры (масла) содержат в своём составе полиеновые жирные кислоты, которые не синтезируются в организме; поэтому жидкие жиры должны составлять не менее одной трети жиров пищи. С липидами в организм поступают и жирорастворимые витамины A, D, Е, К. Переваривание липидов пищи происходит в кишечнике. Основные продукты гидролиза (жирные кислоты и 2-моноацилглицеролы) после всасывания подвергаются ресинтезу и последующей упаковке в хиломикроны (ХМ) в клетках слизистой оболочки кишечника.

Жиры составляют до 90% липидов, поступающих с пищей. Переваривание жиров происходит в тонком кишечнике, однако уже в желудке небольшая часть жиров гидролизуется под действием "липазы языка". Этот фермент синтезируется железами на дорсальной поверхности языка и относительно устойчив при кислых значениях рН желудочного сока. Поэтому он действует в течение 1-2 ч на жиры пищи в желудке. Однако вклад этой липазы в переваривание жиров у взрослых людей незначителен. Основной процесс переваривания происходит в тонкой кишке.

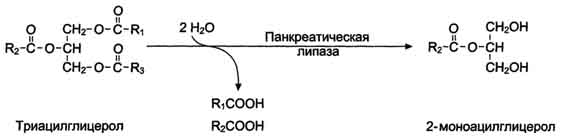

Так как жиры - нерастворимые в воде соединения, то они могут подвергаться действию ферментов, растворённых в воде только на границе раздела фаз вода/жир. Поэтому действию панкреатической липазы, гидролизующей жиры, предшествует эмульгирование жиров. Эмульгирование (смешивание жира с водой) происходит в тонком кишечнике под действием солей жёлчных кислот. Жёлчные кислоты синтезируются в печени из холестерола и секретируются в жёлчный пузырь. Содержимое жёлчного пузыря - жёлчь. Это вязкая жёлто-зелёная жидкость, содержащая главным образом жёлчные кислоты; в небольшом количестве имеются фосфолипиды и холестерол. Жёлчные кислоты представляют собой в основном конъюгированные жёлчные кислоты: таурохолевую, гликохолевую и другие. После приёма жирной пищи жёлчный пузырь сокращается и жёлчь изливается в просвет двенадцатиперстной кишки. Жёлчные кислоты действуют как детергенты, располагаясь на поверхности капель жира и снижая поверхностное натяжение. В результате крупные капли жира распадаются на множество мелких, т.е. происходит эмульгирование жира. Эмульгирование приводит к увеличению площади поверхности раздела фаз жир/вода, что ускоряет гидролиз жира панкреатической липазой. Эмульгированию способствует и перистальтика кишечника.

Переваривание жиров - гидролиз жиров панкреатической липазой. Оптимальное значение рН для панкреатической липазы ≈8 достигается путём нейтрализации кислого содержимого, поступающего из желудка, бикарбонатом, выделяющимся в составе сока поджелудочной железы:

Н+ + НСО3- → Н2СО3 → Н2О + СО2 ↑.

Выделяющийся

углекислый газ способствует дополнительному

перемешиванию содержимого тонкой кишки.

Панкреатическая липаза выделяется в полость тонкой кишки из поджелудочной железы вместе с белком колипазой. Колипаза попадает в полость кишечника в неактивном виде и частичным протеолизом под действием трипсина превращается в активную форму. Колипаза своим гидрофобным доменом связывается с поверхностью мицеллы эмульгированного жира. Другая часть молекулы способствует формированию такой конформации панкреатической липазы, при которой активный центр фермента максимально приближен к своим субстратам - молекулам жиров, поэтому скорость реакции гидролиза жира резко возрастает. Панкреатическая липаза гидролизует жиры преимущественно в положениях 1 и 3, поэтому основными продуктами гидролиза являются свободные жирные кислоты и 2-моноацилглицеролы (β-моноацилглицеролы)

Молекулы 2-моноацилглицеролов также обладают детергентными свойствами и способствуют эмульгированию жира. Кроме жиров, с пищей поступают фосфолипиды, эфиры холестерола, однако количество этих липидов в составе пищи значительно меньше, чем жиров (≈10%).

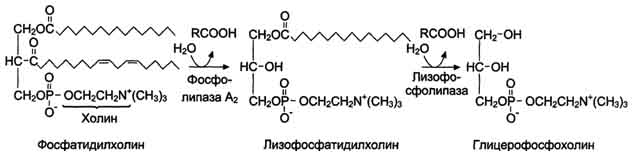

В переваривании глицерофосфолипидов участвуют несколько ферментов, синтезирующихся в поджелудочной железе. Фосфолипаза А2 гидролизует сложноэфирную связь у второго атома углерода глицерола, превращая глицерофосфолипиды в соответствующие лизофосфолипиды. На рисунке представлен пример гидролиза фосфатидилхолинов при переваривании.

Фосфолипаза A2 секретируется в кишечник в виде профермента и активируется уже в полости кишечника путём частичного протеолиза. Для проявления активности фосфолипазы A2 необходимы ионы кальция.

Жирная

кислота в положении 1 отщепляется под

действием лизофосфолипазы,

а глицерофосфохолин гидролизуется

далее до глицерола, холина и фосфорной

кислоты, которые всасываются.

Лизофосфолипиды - эффективные эмульгаторы

жира, ускоряющие его переваривание.

Жирная

кислота в положении 1 отщепляется под

действием лизофосфолипазы,

а глицерофосфохолин гидролизуется

далее до глицерола, холина и фосфорной

кислоты, которые всасываются.

Лизофосфолипиды - эффективные эмульгаторы

жира, ускоряющие его переваривание.

Продукты гидролиза липидов - жирные кислоты с длинным углеводородным радикалом, 2-моноацилглицеролы, холестерол, а также соли жёлчных кислот образуют в просвете кишечника структуры, называемые смешанными мицеллами. Смешанные мицеллы построены таким образом, что гидрофобные части молекул обращены внутрь мицеллы, а гидрофильные - наружу, поэтому мицеллы хорошо растворяются в водной фазе содержимого тонкой кишки. Стабильность мицелл обеспечивается в основном солями жёлчных кислот. Мицеллы сближаются со щёточной каймой клеток слизистой оболочки тонкого кишечника, и липидные компоненты мицелл диффундируют через мембраны внутрь клеток. Вместе с продуктами гидролиза липидов всасываются жирорастворимые витамины A, D, Е, К и соли жёлчных кислот. Наиболее активно соли жёлчных кислот всасываются в подвздошной кишке. Жёлчные кислоты далее попадают через воротную вену в печень, из печени вновь секретируются в жёлчный пузырь и далее опять участвуют в эмульгировании жиров. Этот путь жёлчных кислот называют "энтерогепатическая циркуляция". Каждая молекула жёлчных кислот за сутки проходит 5- 8 циклов, и около 5% жёлчных кислот выделяется с фекалиями.

Всасывание жирных кислот со средней длиной цепи, образующихся, например, при переваривании липидов молока, происходит без участия смешанных мицелл. Эти жирные кислоты из клеток слизистой оболочки тонкого кишечника попадают в кровь, связываются с белком альбумином и транспортируются в печень.

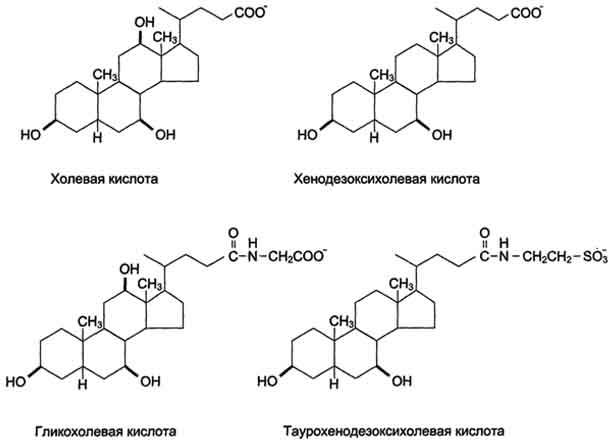

Жёлчные кислоты.

Жёлчные кислоты обладают поверхностно-активными свойствами и участвуют в переваривании жиров, эмульгируя их и делая доступными для действия панкреатической липазы.

Жёлчные кислоты - производные холестерола с пятиуглеродной боковой цепью в положении 17, которая заканчивается карбоксильной группой. В организме человека синтезируются две жёлчные кислоты: холевая, которая содержит три гидроксильные группы в положениях 3, 7, 12, и хенодезоксихолевая, содержащая две гидроксильные группы в положениях 3 и 7. Так как карбоксильные группы этих жёлчных кислот имеют рК~6, они не полностью диссоциированы при физиологических значениях рН в кишечнике и не являются эффективными эмульгаторами. В печени эмульгирующие свойства жёлчных кислот увеличиваются за счёт реакции конъюгации, в которой к карбоксильной группе жёлчных кислот присоединяются таурин или глицин, полностью ионизированные при рН кишечного сока. Эти производные - конъюгированные жёлчные кислоты - находятся в ионизированной форме и поэтому называются солями жёлчных кислот. Именно они служат главными эмульгаторами жиров в кишечнике.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ:

1. Эмульгируют пищевые жиры.

2. Активируют липолитические ферменты.

3. Выполняют роль переносчиков трудно растворимых в воде продуктов гидролиза жира и жирорастворимых витаминов A, D, Е, К.