- •2)Время свертывания

- •4)Протромбиновое время

- •5)Число тромбоцитов

- •II группа крови

- •Фракционное содержание газа в смеси f.

- •Парциальное давление газа в смеси или жидкости р.

- •Интегральный вектор как показатель электрического поля сердца

- •Отражение интегрального вектора на экг

- •1)Зрачковые рефлексы

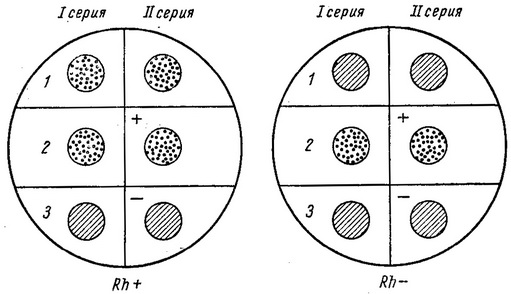

II группа крови

Определение группы крови по системе АВО (экспресс-методика).

1. Исследование проводят двумя моноклональными сыворотками: анти-А (розового цвета) и анти-В (бирюзового цвета).

2. Реакция проводится на фарфоровой пластинке при обычном температурном режиме.

3. Наблюдают при покачивании в течение 3 мин.

Результат читается следующим образом:

1) с сывороткой анти-А агглютинации нет, а с анти-В есть - исследуемая кровь В (III);

2) в капле с сывороткой анти-А наступила агглютинация, с анти-В нет - исследуемая кровь А (II);

3) агглютинация наступила с обеими сыворотками - исследуемая кровь АВ (IV);

4) агглютинация не наступила в обеих каплях - кровь 0 (I);

9.Группы крови системы Rh

К системе Rh (резус-фактор) принадлежат три пары эритроцитарных антигенов (то есть продукты трех пар аллельных генов; см. ниже, разд. «Наследование»):

Cc;

Dd;

Ee.

Следовательно, у каждого человека имеется по одному из каждой пары антигенов (например, cDE, CDE, cde и пр.).

Наибольшими антигенными свойствами обладает антиген D, и именно он наиболее распространен у человека.

Определение Rh-фактора крови.

Первый способ.

1. Для исследования используют специальные сыворотки, принадлежащие к той же группе крови по системе АВ0, что и у данного больного, и содержащие антирезусантитела.

2. В чашку Петри наносят по одной капле сыворотки антирезус в шесть точек (3 одной серии и 3 другой) и в одну точку - одну каплю стандартной сыворотки АВ (IV), не содержащую резус-антител (контроль на неспецифическую агглютинацию).

3. В первые капли каждой серии сыворотки добавляют одну каплю взвеси исследуемых эритроцитов, во вторые капли каждой серии - одну каплю контрольных резус-положительных, в третью - одну каплю контрольных резус-отрицательных эритроцитов.

4. В контрольную каплю с сывороткой АВ (IV) добавляют одну каплю исследуемых эритроцитов.

5. Капли перемешивают и чашку Петри помещают в водяную баню при температуре 46-480 С на 10 мин.

Результат читают после снятия чашки с водяной бани на белом фоне: образцы эритроцитов, давшие агглютинацию с сывороткой антирезус являются Rh-положительными, не давшие агглютинации - Rh-отрицательными. В контрольной капле с сывороткой АВ (IV) агглютинации быть не должно.

Второй способ (с использованием универсального реагента антирезус)

1. На дно пробирки помещают 1 каплю исследуемой крови и 1 каплю стандартного реагента и встряхивают.

2. Кладут пробирку на горизонтальную поверхность и «катают» ладонью не менее 3 мин, чтобы содержимое растекалось по стенкам

3. Добавляют 2-3 мл физраствора, закрывают пробирку пробкой и 2-3 раза спокойно переворачивают.

Оценка результата: на фоне света, если видны крупные хлопья – произошла агглютинация (резус-положительная кровь), если в пробирке равномерная розовая жидкость без хлопьев – агглютинации нет (резус-отрицательная кровь)

10. Лейкоцитарная формула здорового человека

лейкоциты в норме у человека составляют 4,0*109-9,0*109/л. Лейкоцитарная формула - это процентное соотношение лейкоцитов разного вида. Те или иные ее изменения могут также помочь в диагностике аллергических состояний, болезней крови, инфекционных заболеваний и т.д. Показатели лейкоцитарной формулы позволяют составить первоначальное представление о степени напряженности иммунитета, его резервах, предрасположенности к аллергическим заболеваниям и происхождении патогенной микрофлоры. Число лейкоцитов в крови может изменяться в течение дня под действием разнообразных факторов, не выходя, однако, за пределы биологической нормы. Так, в норме число лейкоцитов может несколько увеличиться после приема пищи (в связи с этим для большей точности кровь для исследования лучше брать натощак), после значительной физической нагрузки и во второй половине дня. Для женщин характерно физиологическое повышение числа лейкоцитов в предменструальный период, во второй половине беременности и в период родов.

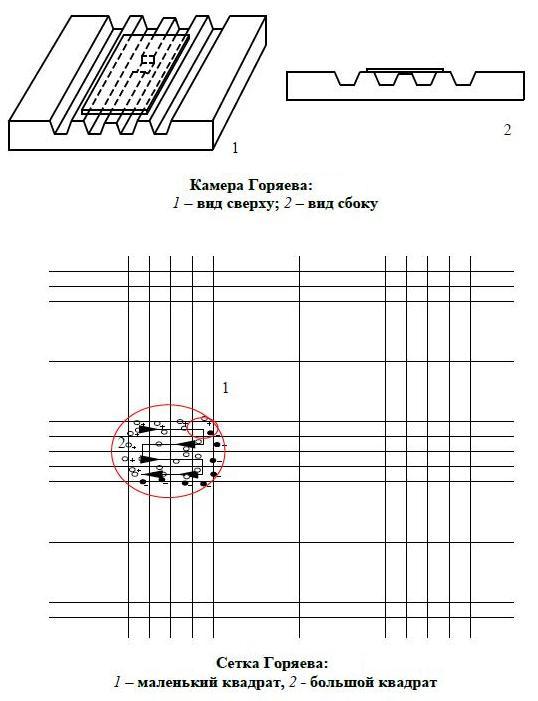

11. Подсчет форменных элементов крови

Существуют способы анализа и количественной оценки гематологических показателем крови. Подсчет клеток проводят несколькими методами: с помощью счетных камер, в мазках крови, с помощью счетчиков и автоматов. Наиболее "старый" и распространенный микроскопический метод подсчета клеток с помощью счетных камер. Он основан на использовании разведенной крови, помещенной в счетную камеру (в нашей стране пользуются преимущественно камерой Горяева). Для подсчета всех Форменных элементов используется единый принцип. Различия заключаются в степени разведения крови, использовании для разведения крови при подсчете эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов разных жидкостей, подсчете клеток в различном числе квадратов. Лейкоцитарная формула подсчитывается в окрашенных мазках крови. Находят 100 лейкоцитов и выражают соотношение отдельных их видов в процентах.

Камера Горяева — приспособление, предназначенное для подсчета количества клеток в заданном объёме жидкости. Обычно ее используют для определения числа форменных элементов в образце крови.

К амеры

состоят из толстого предметного стекла

с нанесенными на них поперечными

прорезями, образующими три поперечно

расположенные плоские площадки.

амеры

состоят из толстого предметного стекла

с нанесенными на них поперечными

прорезями, образующими три поперечно

расположенные плоские площадки.

Средняя площадка продольной прорезью разделена на две, каждая из которых имеет выгравированную на ней сетку. После притирания покровного стекла создается камера, закрытая с двух боковых сторон, а с двух других остаются щели (капиллярные пространства), через которые и заполняют камеру.

Принцип сеток один и тот же. Они разделены на то или иное число квадратов, различным образом сгруппированных.

Постоянной величиной во всех сетках является так называемый «малый квадрат», сторона которого равна 1/20 мм, следовательно, его площадь равна 1/400 мм2.

Зная площадь, на которой произведён подсчёт форменных элементов крови, высоту камеры и степень разведения крови, можно легко определить количество их в 1 куб. мм крови.

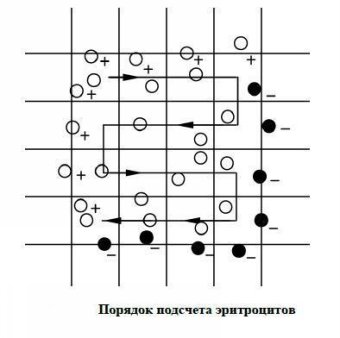

Для вычисления количества эритроцитов

Для правильного подсчета эритроцитов

необходимо точно взять определённый

объём крови, правильно развести её

физиологическим раствором или жидкостью

Гайема, правильно зарядить камеру, точно

подсчитать все клетки, расположенные

в 3—5 больших квадратах, и, наконец,

высчитать их количество в 1 куб. мм

неразведённой крови.

Для вычисления количества эритроцитов

Для правильного подсчета эритроцитов

необходимо точно взять определённый

объём крови, правильно развести её

физиологическим раствором или жидкостью

Гайема, правильно зарядить камеру, точно

подсчитать все клетки, расположенные

в 3—5 больших квадратах, и, наконец,

высчитать их количество в 1 куб. мм

неразведённой крови.

Подсчет лейкоцитов производят в тех же счетных камерах. Для разведения крови пользуются растворами, гемолизирующими эритроциты, напр. 2-проц. раствором уксусной кислоты, подкрашенным 1 мл насыщенного раствора метиленовой сини. Взвесь приготовляют в меланжере для лейкоцитов, набирая кровь до метки I и разводящий раствор до метки II. Зарядив обычным путем камеру, производят подсчет по всей сетке (в 400 квадратов).

Подсчет тромбоцитов основан на определении их отношения к количеству эритроцитов.

В окрашенном тонком мазке подсчитывают все эритроциты и все тромбоциты. При этом обычно пользуются окошечком, делящим поле зрения микроскопа на 4 части. Подсчитав 3 тыс. эритроцитов, определяют, какое количество тромбоцитов падает на 1 тыс. эритроцитов. Путем простого пересчета нетрудно определить их абсолютное содержание в 1 мл. крови.

12. Легочные объемы и емкости

Выделяют

4 простых объема и 4 составных

объема; последние представляют

собой суммы двух или нескольких

объемов и называются

легочными

емкостями, а

простые объемы при этом

называют просто легочными

объемами.

Легочные объемы:

дыхательный объем: объем воздуха, вдыхаемый (или выдыхаемый) при одном вдохе (выдохе). В норме при спокойном дыхании — до 500 мл;

резервный объем вдоха: объем воздуха, который можно дополнительно вдохнуть после спокойного вдоха. В норме — 2000—3000 мл;

резервный объем выдоха: объем воздуха, который можно дополнительно выдохнуть после спокойного выдоха. В норме — около 1000—1500 мл;

остаточный объем легких: объем воздуха, который остается в легких после максимального выдоха. В норме — около 1000—1500 мл. Этот объем нельзя измерить (а следовательно, нельзя измерить или рассчитать функциональную остаточную емкость и общую емкость легких) при спирометрии. Он определяется другими методами. Остаточный объем легких — важный клинический показатель; в частности, он снижается при многих состояниях, характеризующихся затрудненным выдохом.

Легочные емкости:

жизненная емкость легких: объем воздуха, который можно выдохнуть после максимального вдоха; сумма дыхательного объема, резервного объема вдоха и резервного объема выдоха. В норме — 3000—4500 мл; Этот показатель зависит от эластичности легких и грудной клетки, состояния дыхательных мышц и их иннервации, изменяется в зависимости от уровня тренированности и является одним из самых распространенных показателей функции внешнего дыхания.

общая емкость легких: объем воздуха, содержащийся в легких на высоте максимального вдоха; сумма жизненной емкости легких и остаточного объема легких. В норме — 4000—6000 мл;

функциональная остаточная емкость: объем воздуха, содержащийся в легких после спокойного выдоха; сумма резервного объема выдоха и остаточного объема легких. В норме — 2000—3000 мл; Этот показатель равен объему воздуха в легких перед началом вдоха. Этот объем достаточно велик, что предупреждает резкие колебания состава альвеолярного воздуха в процессе дыхания: при каждом вдохе альвеолярный воздух обновляется лишь на небольшую часть. Кроме того, за счет большой функциональной остаточной емкости в альвеолах создается резерв воздуха на случай длительной задержки дыхания.

емкость вдоха: объем воздуха, который можно вдохнуть после спокойного выдоха; сумма дыхательного объема и резервного объема вдоха. В норме — 2500—3500 мл.

Приведенные количественные значения сильно колеблются, зависят от пола, возраста, роста и других факторов и являются ориентировочными.

Кратко охарактеризуем некоторые наиболее важные из легочных объемов и емкостей.

13. Показатели вентиляции легких

Основных таких показателей три.

1. Альвеолярная вентиляция (АВ) — объем воздуха, проходящий через альвеолярное пространство за минуту.

АВ = (ДО – ОМП) ЧД, где ДО — дыхательный объем; ОМП — объем мертвого пространства

Минутный объем дыхания (МОД) — объем воздуха, проходящий через легкие за минуту. В покое МОД составляет 6—8 л/мин. МОД всегда больше АВ, так как часть МОД идет на вентиляцию мертвого пространства

МОД = ДО ЧД, где ЧД — частота дыханий

2. Максимальная вентиляция легких (МВЛ) — объем воздуха, который мог бы пройти через легкие за минуту при максимально интенсивном (частом и глубоком) дыхании. МВЛ отражает максимальные резервы дыхательной системы, которые никогда не используются: МВЛ может достигать 180 л/мин, а МОД даже при самой интенсивной нагрузке не превышает 100 л/мин. Чтобы рассчитать МВЛ, человека просят дышать максимально интенсивно в течение 10 с и полученный объем воздуха перерассчитывают на 1 мин.

14. Спирометрия, спирография

Спирография — метод графической регистрации изменений легочных объемов при выполнении естественных дыхательных движений и волевых форсированных дыхательных маневров. Спирография позволяет получить ряд показателей, которые описывают вентиляцию легких. В первую очередь, это статические объемы и емкости, которые характеризуют упругие свойства легких и грудной стенки, а также динамические показатели, которые определяют количество воздуха, вентилируемого через дыхательные пути во время вдоха и выдоха за единицу времени. Показатели определяют в режиме спокойного дыхания, а некоторые — при проведении форсированных дыхательных маневров.

_____________________________________________________________________________

Показания к проведению спирографии следующие:

1.Определение типа и степени легочной недостаточности.

2.Мониторинг показателей легочной вентиляции в цельях определения степени и быстроты прогрессирования заболевания.

3.Оценка эффективности курсового лечения заболеваний сбронхиальной обструкцией бронходилататорами β2-агонистами короткого и пролонгированного действия,холинолитиками), ингаляционными ГКС и мембраностабилизирующими препаратами.

4.Проведение дифференциальной диагностики междулегочной и сердечной недостаточностью в комплексе с другими методами исследования.

5.Выявление начальных признаков вентиляционной недостаточности у лиц, подверженных риску легочных заболеваний, или у лиц, работающих в условиях влияния вредных производственных факторов.

6.Экспертиза работоспособности и военная экспертиза на основе оценки функции легочной вентиляции в комплексе с клиническими показателями.

7.Проведение бронходилатационных тестов в целях выявления обратимости бронхиальной обструкции, а также провокационных ингаляционных тестов для выявления гиперреактивности бронхов.

_____________________________________________________________________________

Техника проведения спирографии. Исследование проводят утром натощак. Перед исследованием пациенту рекомендуется находиться в спокойном состоянии на протяжении 30 мин, а также прекратить прием бронхолитиков не позже чем за 12 часов до начала исследования. Статические показатели определяют во время спокойного дыхания. Измеряют дыхательный объем (ДО) — средний объем воздуха, который больной вдыхает и выдыхает во время обычного дыхания в состоянии покоя. В норме он составляет 500—800 мл. Часть ДО, которая принимает участие в газообмене, называется альвеолярным объемом(АО) и в среднем равняется 2/3 величины ДО. Остаток (1/3 величины ДО) составляет объем функционального мертвого пространства (ФМП). После спокойного выдоха пациент максимально глубоко выдыхает — измеряется резервный объем выдоха (РОВыд), который в норме составляет IООО—1500 мл. После спокойного вдоха делается максимально глубокий вдох — измеряется резервный объем вдоха (РОвд). При анализе статических показателей рассчитывается емкость вдоха (Евд) — сумма ДО и РОвд, которая характеризует способность легочной ткани к растяжению, а также жизненная емкость легких (ЖЕЛ) — максимальный объем, который можно вдохнуть после максимально глубокого выдоха (сумма ДО, РОВД и РОвыд в норме составляет от 3000 до 5000 мл). После обычного спокойного дыхания проводится дыхательный маневр: делается максимально глубокий вдох, а затем — максимально глубокий, самый резкий и длительный (не менее 6 с) выдох. Так определяется форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) — объем воздуха, который можно выдохнуть при форсированном выдохе после максимального вдоха (в норме составляет 70—80 % ЖЕЛ). Как заключительный этап исследования проводится запись максимальной вентиляции легких (МВЛ) — максимального объема воздуха, который может быть провентилирован легкими за I мин. МВЛ характеризует функциональную способность аппарата внешнего дыхания и в норме составляет 50—180 л. Снижение МВЛ наблюдается при уменьшении легочных объемов вследствие рестриктивных (ограничительных) и обструктивных нарушений легочной вентиляции.

Рис.

2. Спирографическая кривая и показатели

легочной вентиляции

Рис.

2. Спирографическая кривая и показатели

легочной вентиляции

15. Проба Тиффно (объём форсированного выдоха за 1-ую секунду или ОФВ1)

При анализе спирографической кривой, полученной в маневре с форсированным выдохом, измеряют определенные скоростные показатели. объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) — объем воздуха, который выдыхается за первую секунду при максимально быстром выдохе; он измеряется в мл и высчитывается в процентах к ФЖЕЛ; здоровые люди за первую секунду выдыхают не менее 70 % ФЖЕЛ; 2) проба или индекс Тиффно — соотношение ОФВ1 (мл)/ЖЕЛ (мл), умноженное на 100 %; в норме составляет не менее 70—75 %; Уменьшение индекса Тиффно и ОФВ1 является характерным признаком заболеваний, которые сопровождаются снижением бронхиальной проходимости — бронхиальной астмы, хронического обструктивного заболевания легких,бронхоэктатической болезни и пр.

16. Определение величины плеврального давления

Внутриплевральное давление — давление в герметично замкнутой плевральной полости между висцеральными и париетальными листками плевры. В норме это давление является отрицательным относительно атмосферного. Внутриплевральное давление возникает и поддерживается в результате взаимодействия грудной клетки с тканью легких за счет их эластической тяги. При этом эластическая тяга легких развивает усилие, которое всегда стремится уменьшить объем грудной клетки. В формировании конечного значения внутриплеврального давления участвуют также активные силы, развиваемые дыхательными мышцами во время дыхательных движений. Наконец, на поддержание внутриплеврального давления влияют процессы фильтрации и всасывания внутриплевральной жидкости висцеральной и париетальной плеврами. Внутриплевральное давление может быть измерено манометром, соединенным с плевральной полостью полой иглой.

В клинической практике у человека для оценки величины внутриплеврального давления измеряют давление в нижней части пищевода с помощью специального катетера, который имеет на конце эластичный баллон. Катетер проводят в пищевод через носовой ход. Давление в пищеводе примерно соответствует внутриплевральному давлению, поскольку пищевод расположен в грудной полости, изменения давления в которой передаются через стенки пищевода.

При спокойном дыхании внутриплевральное давление ниже атмосферного в инспирацию на 6—8 см вод. ст., а в экспирацию — на 4—5 см вод. ст.

Прямое измерение внутриплеврального давления на уровне различных точек легкого показало наличие вертикального градиента, равного 0,2—0,3 см вод.ст.*см-1. Внутриплевральное давление в апикальных частях легких на 6—8 см вод. ст. ниже, чем в базальных отделах легких, прилегающих к диафрагме. У человека в положении стоя этот градиент практически линейный и не изменяется в процессе дыхания. В положении лежа на спине или на боку градиент несколько меньше (0,1—0,2 см вод.ст.*см-1 ) и совсем отсутствует в вертикальном положении вниз головой.

17. Показатели содержания газов в газовых смесях и жидкостях

Формы содержания газов в жидкостях

Газы могут пребывать в жидкостях в двух состояниях:

1)физически растворенном;

2) химически связанном (например, кислород с гемоглобином).

Показатели содержания газов в газовых смесях и жидкостях

Этих показателей три.