- •Предисловие

- •Раздел 1

- •Глава 1. Основные понятия и определения 1.1. Изделие и его элементы

- •1.2. Производственный и технологический процессы

- •1.3. Характеристика машиностроительного производства

- •Глава 2. Качество продукции

- •2.1. Основные понятия и определения

- •2.2. Оценка качества продукции

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 3. Базирование и базы в машиностроении 3.1. Общие положения, термины и определения

- •3.2. Выбор баз

- •3.3. Погрешности установки

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 4. Точность обработки 4.1. Общие положения

- •4.2. Погрешности обработки

- •Погрешность основной кинематической схемы обработки

- •Упругие перемещения системы станок — приспособление — инструмент — заготовка

- •Геометрические погрешности станка, приспособлений и режущего инструмента

- •Погрешности обработки, вызываемые размерным изнашиванием инструмента

- •Температурные деформации системы станок— приспособление—инструмент—заготовка

- •Погрешности настройки инструмента на размер

- •4.3. Экономическая точность обработки

- •4.4. Статистические методы исследования точности обработки и определения суммарной погрешности

- •4.5. Расчетно-аналитический метод определения суммарной погрешности

- •4.6. Пути повышения точности механической обработки

- •Вопросы для самопроверки

- •10 Какие пути используют для повышения точности обработку0

- •Глава 5. Качество поверхности деталей машин

- •5.1. Геометрические характеристики и физико-механические свойства поверхностного слоя

- •5.2. Факторы, влияющие на качество обработанной поверхности

- •5.3. Влияние качества поверхности

- •5.4. Пути улучшения качества поверхностного слоя деталей машин

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 6. Технологичность конструкции изделий

- •6.2. Показатели технологичности конструкции изделия

- •6.3. Отработка конструкции изделия на технологичность

- •6.4. Требования к технологичности конструкции деталей машин и сборочных единиц

- •Вопросы для самопроверки

- •7.2. Методы определения припусков на обработку

- •7.3. Краткие сведения о выборе способов изготовления заготовок

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 8. Основы технического нормиования

- •8.2. Структура технически обоснованной нормы времени

- •8.3. Определение квалификации работы

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 2

- •Глава 9. Последовательность проектирования технологических процессов изготовления машин. Технологическая классификация деталей машин

- •9.2. Основные принципы технологической классификации деталей

- •9.3. Система классификации и кодирования

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 10. Разработка технологических процессов сборки машин и их сборочных единиц

- •10.1. Характеристика сборочных процессов

- •10.2. Организационные формы сборки

- •10.3. Оборудование сборочных цехов

- •10.4. Общие понятия о разработке технологических процессов сборки

- •10.5. Различные методы достижения точности сборки

- •Метод полной взаимозаменяемости

- •Метод неполной взаимозаменяемости

- •Методы регулировки и пригонки

- •Основные пути повышения точности сборки

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 11. Проектирование технологических процессов обработки заготовок

- •11.2. Основные этапы разработки технологических процессов

- •Анализ исходных данных для разработки технологического процесса

- •Выбор действующего типового, группового технологического процесса или поиск аналога единичного процесса

- •Выбор исходной заготовки и методов ее изготовления

- •Выбор технологических баз

- •Разработка технологических операций

- •11.3. Построение операций технологического процесса обработки заготовок

- •I. О д н о м е с т н ы е схемы

- •II. Многоместные схемы

- •11.4. Выбор средств технологического оснащения

- •Выбор средств технологической оснастки

- •11.5. Определение режимов резания

- •11.6. Проектирование типовых и групповых технологических процессов

- •11.7. Краткие сведения о сапр технологических процессов

- •11.8. Экономическая оценка вариантов технологических процессов обработки заготовок

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 12. Методы обработки наружных и внутренних цилиндрических поверхностей

- •12.1. Классификация деталей

- •12.2. Методы обработки наружных цилиндрических поверхностей

- •Фрезерование и протягивание

- •12.3. Методы обработки внутренних цилиндрических поверхностей (отверстий)

- •Обработка отверстий лезвийным инструментом

- •Обработка отверстий абразивным инструментом

- •Пробивка отверстий

- •12.4. Методы упрочнения поверхностей Характеристика методов упрочнения

- •Поверхностно-пластическое деформирование (ппд)

- •Глава 13. Методы обработки плоских поверхностей

- •13.1. Основные методы обработки плоских поверхностей

- •13.2. Обработка плоских поверхностей лезвийным инструментом

- •13.3. Обработка плоских поверхностей абразивным инструментом

- •Вопросы для самопроверки

- •14.1. Краткие сведения о резьбе

- •14.2. Нарезание резьбы лезвийным инструментом Нарезание резьбы резцами и резьбовыми гребенками

- •Нарезание резьбы круглыми плашками и резьбонарезными головками

- •Нарезание внутренней резьбы метчиками

- •Фрезерование резьбы

- •14.3. Шлифование резьбы

- •14.4. Накатывание резьбы

- •Вопросы для самопроверки

- •15.1. Назначение и классификация зубчатых передач

- •15.2. Основные методы формообразования зубьев зубчатых цилиндрических колес

- •Нарезание зубчатых колес методом копирования

- •Нарезание зубьев зубчатых колес методом обкатки

- •15.3. Накатывание зубчатых колес

- •15.4. Обработка торцовых поверхностей зубьев цилиндрических колес

- •15.5. Методы зубоотделочной обработки цилиндрических зубчатых колес

- •Хонингование цилиндрических зубчатых колес

- •15.6. Методы обработки шпоночных и шлицевых поверхностей Обработка шпоночных пазов

- •Обработка шлицевых поверхностей на валах

- •Обработка шлицевых поверхностей в отверстиях

- •15.7. Методы обработки фасонных поверхностей

- •Обработка фасонных поверхностей точением, растачиванием и сверлением

- •Глава 16. Методы изготовления деталей из пластмасс

- •16.1. Свойства и виды пластмасс

- •16.2. Методы изготовления деталей из пластмасс прессованием и литьем

- •16.3. Механическая обработка пластмасс

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 17. Электрофизическая

- •17.1. Виды электрофизической

- •Электроэрозионная обработка

- •Электроконтактная обработка

- •Анодно-механическая обработка

- •Ультразвуковая обработка

- •Плазменная обработка

- •Лазерная обработка

- •Электронно-лучевая обработка

- •17.2. Электрохимические методы обработки

- •Электрохимическое полирование

- •Анодно-гидравлическая обработка

- •Вопросы для самопроверки

- •18. Общие сведения о приспособлениях

- •18.1. Назначение и классификация приспособлений

- •18.2. Условия рентабельности и обеспечения заданной точности обработки при использовании приспособлений

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 19. Элементы приспособлений

- •19.1. Общие понятия

- •19.2. Установочные элементы приспособлений

- •19.3. Зажимные элементы приспособлений

- •19.4. Расчет сил для закрепления заготовок

- •19.5. Устройства для направления

- •19.6. Корпуса и вспомогательные элементы приспособлений

- •Вопросы для самопроверки

- •20.1. Приспособления для токарных и шлифовальных станков

- •20.2. Приспособления для сверлильных и расточных станков

- •20.3. Приспособления для фрезерных станков

- •20.4. Приспособления для зубообрабатывающих станков

- •20.5. Приспособления для протяжных станков

- •20.6. Приспособления для обработки фасонных поверхностей

- •20.7. Приспособления для многоцелевых станков, агрегатных станков и автоматических линий

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 21. Проектирование специальных приспособлений

- •21.1. Исходные данные для проектирования приспособлений

- •21.2. Автоматизация проектирования приспособлений

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 5

- •Глава 22. Автоматизация производства в машиностроении

- •22.1. Состояние и тенденции развития автоматизации

- •22.2. Применение промышленных роботов

- •22.3. Краткие сведения о гпс

- •22.4. Проектирование технологических процессов обработки заготовок на автоматических линиях Технологические возможности, область применения и классификация автоматических линий

- •Проектирование технологических процессов

- •Особенности разработки технологических процессов обработки заготовок на автоматических линиях

- •Проектирование технологических процессов автоматической сборки

- •22.5. Особенности разработки технологических процессов обработки заготовок деталей машин на станках с чпу

- •Оси координат и направления движений в станках с чпу

- •Системы программного управления и их технологические возможности

- •Технологические возможности станков с чпу

- •Проектирование технологических операций обработки заготовок на станках с чпу

- •Режущий инструмент для станков с чпу

- •Расчет координат опорных точек

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 23. Пути дальнейшего развития технологии машиностроения

- •23.1. Основные направления развития машиностроения

- •23.2. Пути дальнейшего решения общих проблем технологии машиностроения Сокращение и замена ручного труда в машиностроении

- •Совершенствование конструкций режущих инструментов и инструментальных материалов

- •Вопросы для самопроверки

- •Оглавление

Вопросы для самопроверки

Какие общие правила разработки технологических процессов определены ГОСТ 14.3С1—83?

Какие основные этапы можно выделить при разработке технологического процесса?

Каким образом составляют технологический маршрут обработки?

Какие принципы используют при построении операций ТП?

5. Какие схемы построения операций применяют при разработке техноло- гических процессов?

Чем руководствуются при выборе средств тех г логического оснащения?

Каким образом устанавливают режимы резания?

В чем заключается сущность разработки типовых и групповых технологических процессов?

Каковы общие правила организации автоматизированного технологического проектирования установлены ГОСТ 14.416—83?

Какие задачи решает САПР технологических процессов?

Каким образом производят экономическую оценку вариантов технологических процессов обработки заготовок?

Р А 3 Д Е Л 3

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ТИПОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Глава 12. Методы обработки наружных и внутренних цилиндрических поверхностей

12.1. Классификация деталей

Наружные и внутренние цилиндрические поверхности и прилегающие к ним торцы образуют детали типа тел вращения.

Согласно технологическому классификатору деталей машиностроения и приборостроения № 1 85 142 [23] к таким деталям относят детали классов 71 и 72 «Детали типа тел вращения» -й класса 75 »Д«тал% тата тел вращения « не тел врата,ежй». В, гъ'ж, очередь, детали — тела вращения делят на три типа в зависимости от соотношения длины детали по оси вращения L к наибольшему наружному диаметру D: при L/D > 2 это валы оси, шпиндели, штоки, шестерни, гильзы, стержни и т. п.; при 2 <; L/D > 0,5 включительно — втулки, стаканы, пальцы, барабаны и др.; при L/D <; 0,5 включительно — диски, кольца, фланйы, шкивы и т. п.

Большинство деталей типа тел вращения (валы, пальцы, стержни, втулки и т. д.) изготовляют из круглого проката. В производстве с большим объемом выпуска продукции, а также при изготовлении деталей сложной конфигурации со значительно различающимися по диаметру ступенями как наружных, так и внутренних поверхностей заготовки целесообразно получать методами пластического деформирования (ковка, штамповка, периодическая прокатка, обжатие на ротационно-ковочных машинах, электровысадка и т. п.). Кроме того, отдельные детали вышеуказанных классов изготовляют из литых заготовок из стали, чугуна и цветных сплавов. В каждом конкретном случае, выбирая заготовку, нужно стремиться к уменьшению ее металлоемкости, которая характеризуется коэффициентом использования материала у = т/М, где т — масса готовой детали, кг; М — масса заготовки, кг.

12.2. Методы обработки наружных цилиндрических поверхностей

Классификация методов обработки наружных цилиндрических поверхностей показана на рис. 12.1. По этому рисунку можно определить предельные значения квалитетов и параметров шероховатости Ra в зависимости от вида и способа обработки заготовок, имеющих наружные цилиндрические поверхности. Квалитеты указаны для деталей из конструкционных и легированных сталей. Для деталей из чугуна или цветных сплавов допуски на размер можно принимать на один квалитет точнее 121].

Детали, имеющие поверхности вращения (цилиндрические, наружные, фасонные, цилиндрические внутренние и др.) обрабатывают на различных станках: токарной группы (токарно-винто-резные, токарно-карусельные, токарно-револьверные, одношпцн-дельные и многощпиндельные полуавтоматы и автоматы, станки для тонкого точения и др.); шлифовальной группы (круглошлифо-вальные, бесцентрово-шлифовальные, притирочные, полировальные и т. п.). Станки этих групп применяют как обычные, так и с числовым программным управлением (ЧПУ).

Точение

Обработка на токарных станках. Для обработки наружных поверхностей применяют как центровые, так и бесцентровые станки. Широкое применение нашли универсаль-

ные

токарные патронно-центровые станки

горизонтальной компоновки, станки

с ЧПУ.

ные

токарные патронно-центровые станки

горизонтальной компоновки, станки

с ЧПУ.

Наиболее распространенным методом обработки цилиндрических наружных поверхностей является точение резцом (резцами).

При установке и обработке данных заготовок валов, осей, стержней и т. п. в качестве дополнительной опоры, повышающей жесткость технологической системы, применяют люнеты (подвижные и неподвижные).

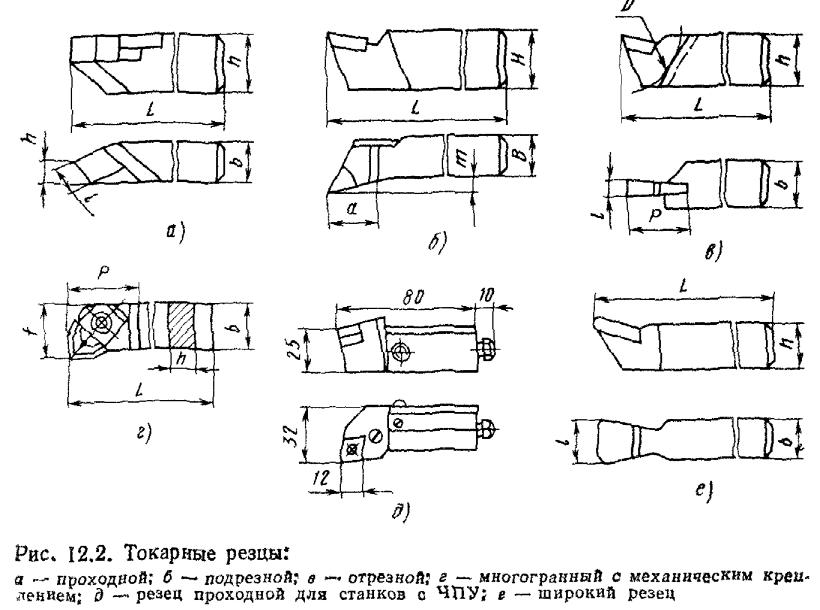

Для точения цилиндрических поверхностей и поверхностей, прилегающих к ним и ограничивающих их длину (торцы, уступы, канавки, радиусы и т. п.), применяют проходные, подрезные (прямые и отогнутые), отрезные, канавочные и другие резцы с напайными пластинами из быстрорежущей стали или твердых сплавов и композиционных материалов (рис. 12.2).

Налайные пластины на резцах применяют в единичном производстве чаще, чем многогранные пластины с механическим креплением, которые широко распространены в серийном и массовом производстве при обработке заготовок на станках с ЧПУ (рис. 12.2, г).

Проходные резцы для чистовой обработки выполняют с большим радиусом закругления при вершине резца и более тщательно доводят режущие грани. При достаточной жесткости станка применяют чистовые широкие резцы из твердого сплава (ГОСТ 18881—73) (рис. 12.2, е), чем достигается высокое качество поверхности.

На

черновых операциях повышения

производительности обработки

добиваются увеличением глубины резания

(уменьшение числа рабочих ходов), а также

подачи.

На

черновых операциях повышения

производительности обработки

добиваются увеличением глубины резания

(уменьшение числа рабочих ходов), а также

подачи.

На чистовых операциях подача ограничивается заданной шероховатостью поверхности, поэтому сокращение основного времени возможно за счет увеличения скорости резания.

Чистовое точение, как правило, осуществляется путем скоростного резания с использованием твердосплавного инструмента.

Для повышения производительности применяют силовое резание — обработку с большими подачами твердосплавными резцами, имеющими вспомогательный угол в плане ц>х = 0. Силовое резание позволяет получать поверхность с Ra = 3,2 ... 1,6 мкм при подаче S„ = 3 ... 4 мм/об и скорости резания v = 60 ... 150 м/мин.

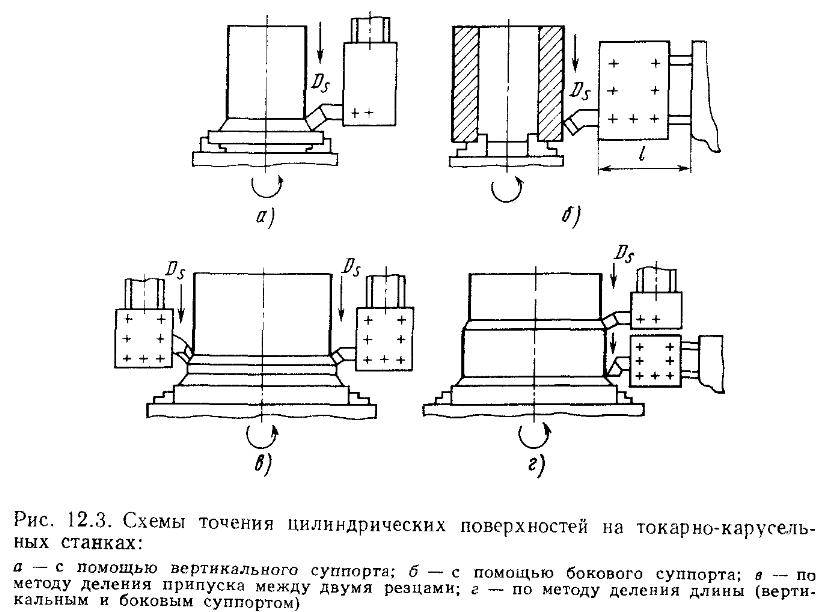

Обработка на токарно-карусельных станках. На универсальных токарно-карусельных станках обрабатывают заготовки деталей типа тел вращения разнообразной формы с D < 10 ООО мм при L/D < 1. Основными типами токарно-карусельных станков, выпускаемых станкостроительной промышленностью, являются: одностоечные с одним вертикальным суппортом с пятипозиционной револьверной головкой и боковым суппортом с четырехрезцовым поворотным резцедержателем; двух-стоечные с двумя вертикальными и одним боковым суппортами.

Схемы точения цилиндрических поверхностей приведены на рис. 12.3.

Токарно-карусельные станки с ЧПУ позволяют автоматизировать обработку и в 2—2,5 раза повысить производительность труда.

Обработка на токарно-револьверных станках и полуавтоматах. На токарных станках общего назначения переходы сложной операции выполняют последовательно один за другим.

При обработке на токарно-револьверных станках в серийном производстве производительность труда повышают путем совмещения переходов операции и применения многоинструментных наладок. На токарно-револьверных станках обрабатывают разнообразные заготовки деталей типа тел вращения из пруткового материала или из штучных заготовок. Характерной особенностью токарно-револьверных станков является наличие револьверной головки, в которой размещается режущий инструмент. Подвод инструмента в рабочую зону осуществляется поворотом револьверной головки.

Различают токарно-револьверные станки с вертикальной осью вращения револьверной головки и с горизонтальной осью вращения. Револьверные головки имеют возвратно-поступательное движение, а с горизонтальной осью — еще и поперечное перемещение. Совмещение переходов обработки в операции типично для револьверных станков.

Токарно-револьверные станки при обработке наружных поверхностей обеспечивают точность по 12—9-му квалитету и параметр шероховатости поверхности Ra = 12,5 ... 6,3 мкм.

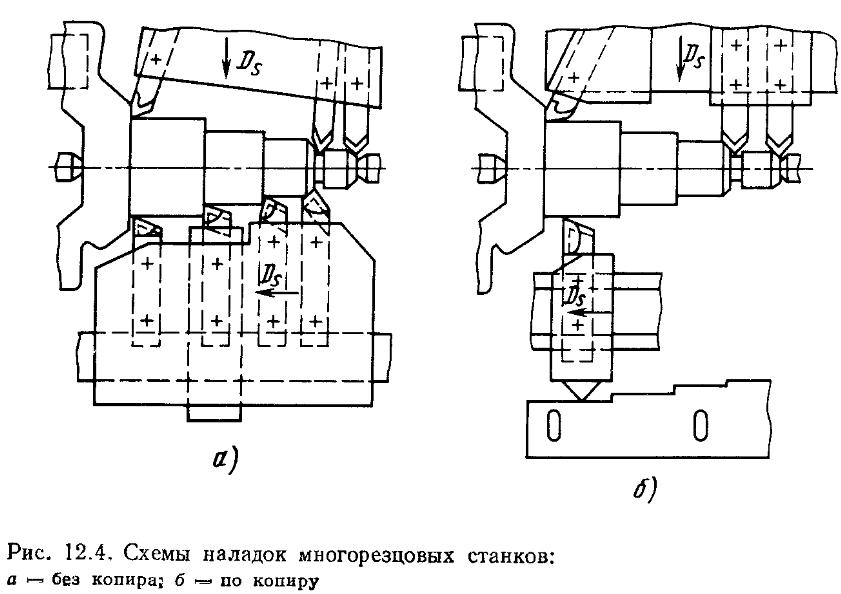

Обработка на токарных многорезцовых станках и копировальных полуавтоматах. Токарно-многорезцовые станки рассчитаны (так же как и револьверные станки) на повышение производительности труда путем совмещения переходов операций и автоматического получения операционных размеров. Эти станки предназначены для обработки (в патроне или в центрах) заготовок деталей типа ступенчатых валов, блоков шестерен, валов-шестерен, фланцев, шкивов и т. п. в условиях среднесерийного и крупносерийного производства.

Токарные многорезцовые станки и копировальные полуавтоматы имеют два суппорта, работают в полуавтоматическом цикле. Они, как правило, одношпиндельные с горизонтальной и вертикальной компоновками. Обычно на многорезцовых станках обрабатывают заготовки диаметром до 500 мм, длиной до 1500 мм.

Основным режущим инструментом при обработке на многорезцовых станках является резец. Схемы наладок для обработки ступенчатых валов приведены на рис. 12.4.

Настройка резцов (рис. 12.4, а) производится так, чтобы обработка всех участков вала заканчивалась одновременно.

Основное время рассчитывают для резца, который обтачивает наиболее длинную поверхность (или в совокупности по двум и более поверхностям^ образующим общую длину обработки).

На рис. 12.4, б показана обработка заготовки детали по копиру.

Точность обработки на многорезцовых станках обеспечивается в пределах 13—14-го квалитета. Для получения более высокой точности (12—11-го квалитета) при обработке заготовок ступенчатых деталей необходимо применять широкие фасонные резцы и предусматривать последовательную работу инструментов продольного и поперечного суппортов.

Обработка на одношпиндельных и многошпиндельных токарных автоматах и полуавтоматах. В крупносерийном и массовом производстве наружные цилиндрические поверхности заготовок деталей типа тел вращения в основном обрабатывают на автоматах и полуавтоматах.

Автоматы и полуавтоматы, в зависимости от кимпоновок, делятся на горизонтальные и вертикальные, а по числу шпинделей — на одношпиндельные и многошпиндельные. Горизонтальные одношпиндельные автоматы подразделяют на автоматы продольного точения и токарно-револьверные. На автоматах продольного точения изготовляют детали из прутка диаметром до 30 мм и длиной до 100 мм, при этом обеспечивается точность по 7—6-му квалитету и Ra = 0,63 ... 0,16 мкм. Такие автоматы чаще всего применяют в часовой, радио- и приборостроительной промышленности.

На токарно-револьверных автоматах изготовляют детали сложной формы из прутков диаметром 10—63 мм, точность обработки соответствует 10—8-му квалитету, Ra = 2,5 ... 0,63 мкм.

Многошпиндельные горизонтальные автоматы и полуавтоматы подразделяют на горизонтальные прутковые автоматы и патронные полуавтоматы. Токарные многошпиндельные прутковые автоматы (четырех-, шести- и восьмишпиндельные) применяются для обработки заготовок из прутков диаметром 12—100 мм и длиной до 160 мм. Точность обработки обеспечивается в пределах 7—10-го квалитетов, a Ra = 2,5 ... 0,63 мкм.

На токарных многошпиндельных патронных полуавтоматах обрабатывают, как правило, штучные заготовки длиной до 200 мм и диаметром до 200 мм в зависимости от модели станка. По точности они не уступают прутковым автоматам. При обработке заготовок на автоматах и полуавтоматах применяют различные схемы построения операций (параллельная, последовательная и параллельно-последовательная).

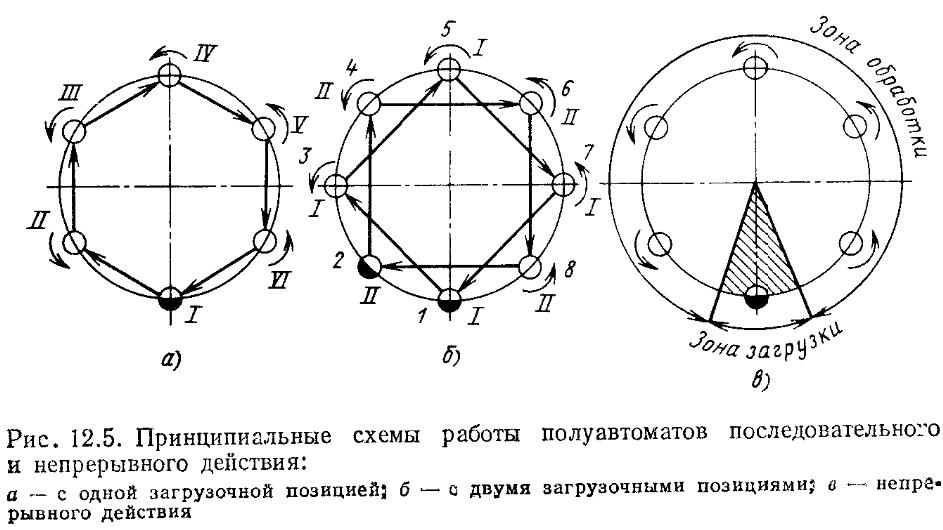

Обработка на многошпиндельных вертикальных полуавтоматах. В массовом и крупносерийном производстве для обработки наружных цилиндрических поверхностей заготовок деталей типа тел вращения широкое применение нашли многошпиндельные токарные вертикальные полуавтоматы последовательного и непрерывного (параллельного) действия.

Полуавтоматы последовательного и непрерывного действия применяют для обработки заготовок различных деталей диаметром до 630 мм. Они имеют шесть—восемь шпинделей. Заготовки устанавливают в патронах, центрах или специальных приспособлениях.

Многошпиндельные полуавтоматы последовательного действия предназначены для обработки заготовок в патронах и могут работать как по последовательной, так и по параллельно-последовательной схемам. Принципиальные схемы работы полуавтоматов приведены на рис. 12.5 (с одной загрузочной позицией — на рис. 12.5, а, с двумя загрузочными позициями — рис. 12.5, б).

Шпиндель, имеющий одну загрузочную позицию (первую), последовательно перемещается с позиции на позицию (/—VI). На каждой позиции производится обработка одной или нескольких поверхностей заготовки в соответствии с циклом обработки. На этих станках можно производить предварительное и окончательное точение различных поверхностей с точностью по 9—8-му ква-литету. Установку и снятие заготовки выполняют при остановленном шпинделе (позиция /). На схеме рис. 12.5, б показано перемещение шпинделей по параллельно-последовательной схеме: позиции 1—3—5—7—1 и 2—4—6—8—2.

Полуавтоматы непрерывного действия предназначены для обработки заготовки в центрах и патронах. Они служат для обработки поковок и /отливок сравнительно несложной формы. Точность обеспечивается по 11—10-му квалитету. Принципиальная схема работы шестишпиндельного полуавтомата непрерывного действия приведена на рис. 12.5, в.

За один полный оборот карусели на каждом шпинделе, проходящем загрузочную зону, заканчивается обработка заготовки. После этого шпиндель останавливается, суппорт отводится. Обработанную заготовку снимают со станка и устанавливают для обработки очередную. Закрепление заготовки, возобновление вращения шпинделя и подвод суппорта осуществляется автоматически.