Лекция №5

2.7. Динамические звенья и их характеристики

Типовые динамические звенья САУ подразделяются на обыкновенные и особые.

Обыкновенные типовые динамические звенья описываются дифференциальными уравнениями 1-го или 2-го порядка или передаточной функцией

,

являющейся математической моделью

элемента САУ.

,

являющейся математической моделью

элемента САУ.Особые динамические звенья – неустойчивые звенья, звенья с распределенными параметрами, дискретные звенья. Они составляют основу особых САУ: САУ с переменными параметрами, САУ с запаздыванием и распределенными параметрами, импульсные, дискретные, нелинейные и т.д.

Обыкновенные ТДЗ подразделяют на 3 основные группы:

Звенья статического или позиционного типа, где

,

,

-

коэффициент передачи звена.

-

коэффициент передачи звена.Звенья интегрирующего типа, где

Звенья дифференцирующего типа, где

.

Дифференцирующие звенья еще называют

форсирующими.

.

Дифференцирующие звенья еще называют

форсирующими.

Рассмотрим уравнения, переходные и частотные характеристики часто встречающихся типовых звеньев.

2.7.1 Статические звенья.

Все статические звенья в установившемся

режиме описываются одинаковым уравнением

![]() .

.

1. Статическое идеальное звено (пропорциональное).

Его уравнение и в статике и в динамике

y(t)=kx(t),

где k – коэффициент

усиления звена. Т.о. выходной сигнал

усилительного звена в любой момент

времени равен входному сигналу,

умноженному на коэффициент усиления.

Передаточная функция усилительного

звена следует из его уравнения, после

преобразования его по Лапласу: y(p)=kx(p),

откуда

![]() .

.

После замены р на iω получим АФХ:

W(iω)=k, откуда АЧХ: А(ω)=k; ФЧХ: φ(ω)=0.

Т.о. АФХ идеального статического звена представляет собой точку на действительной положительной полуоси, расположенную от начала координат на расстоянии k.

В ответ на единичное ступенчатое воздействие сигнал на выходе мгновенно достигает величины в k раз большей, чем на входе и сохраняет это значение. При k=1 звено никак себя не проявляет, а при k=-1 инвертирует входной сигнал.

Любое реальное звено обладает инерционностью, но с определенной точностью некоторые реальные звенья могут рассматриваться как безынерционные, например, жесткий механический рычаг, редуктор, потенциометр, электронный усилитель и т.д.

2. Статическое звено первого порядка (апериодическое).

Линейное дифференциальное уравнение апериодического звена:

![]() ,

,

где Т – постоянная времени звена; k – коэффициент усиления.

Примером такого звена может служить любая цепочка, включающая сопротивление и емкость независимо от их физической природы.

Передаточная функция получается из уравнения звена:

![]()

Частотные характеристики описываются формулами:

![]()

Рис. 2.12. Частотные характеристики апериодического звена первого порядка.

Уравнение кривой разгона получается как решение дифференциального уравнения апериодического звена при нулевых начальных условиях и x(t)=1(t) или из уравнения передаточной функции апериодического звена при x(p)=1/p. Тогда

Весовая функция находится как производная от кривой разгона

![]()

Соответствующие характеристики представлены на рис. 2.13.

Рис. 2.13. Переходные характеристики апериодического звена первого порядка.

Если эти характеристики получены экспериментально, по ним можно определить значения T и k, как показано на рисунках, и, т.о. получить уравнение звена.

Величина постоянной времени Т определяет инерционность звена: чем она больше, тем длительнее переходный процесс в звене. На практике за длительность переходного процесса принимают время, которое прошло от начала процесса до момента, когда выходная величина достигла 95% от ее конечного установившегося значения

Логарифмическая характеристика (л.а.х.):

![]() (*)

(*)

При малом значении частоты

![]()

![]() .

Соответственно характеристика будет

представлять собой прямую, параллельную

оси абсцисс, и проходящую на уровне

.

Соответственно характеристика будет

представлять собой прямую, параллельную

оси абсцисс, и проходящую на уровне

![]() .

Это есть первая асимптота, к которой

стремится л.а.х. при

.

Это есть первая асимптота, к которой

стремится л.а.х. при

![]() .

С другой стороны на больших частотах

при

.

С другой стороны на больших частотах

при

![]()

![]()

![]() ,

т.е.

,

т.е.

![]() .

.

В этом случае характеристика представляет собой прямую, имеющую наклон -20 дБ/дек. Действительно, при увеличении частоты в 10 раз, т.е. на декаду

![]() .

.

Т.о. величина L() уменьшилась на 20lg10, т.е. на 20 дБ.

Эта линия является второй асимптотой,

к которой стремится к график л.а.х. при

![]() .

Обе асимптоты пересекаются на частоте:

.

Обе асимптоты пересекаются на частоте:

![]() ,

,

Рис. 2.14. Логарифмическая частотная характеристика апериодического звена.

![]()

Частота называется сопрягающей частотой.

Таким образом, расхождение между истинной и ассимтотической л.а.х. составляет 3дБ, поэтому при практических построениях л.а.х. апериодических звеньев используют обычно ассимтотические л.а.х..

Примером апериодических звеньев первого порядка являются:

генератор постоянного тока;

двигатель любого типа (электрический, пневматический и т.д.), механические характеристики которого – прямые линии, для различных входных сигналов;

резервуар с газом, жидкостью…;

нагревательная печь;

термопара;

электромагнитные, гидро-, пневмоусилители и т.д.

3. Статическое колебательное звено II-го порядка.

![]() ,

,

где![]() -

постоянные времени, k –

коэффициент усиления.

-

постоянные времени, k –

коэффициент усиления.

Характеристическое уравнение запишется в виде:

![]() .

.

Корни этого уравнения

будут комплексными при условии

будут комплексными при условии

![]() .

Если это неравенство не выполняется,

корни этого уравнения будут действительными,

что соответствует случаю апериодического

звена II-го порядка, для

которого

.

Если это неравенство не выполняется,

корни этого уравнения будут действительными,

что соответствует случаю апериодического

звена II-го порядка, для

которого

![]() .

.

Уравнение установившегося статического

режима этого звена имеет тот же вид, что

и для усилительного и апериодического

звеньев:

![]()

Передаточная функция:

![]()

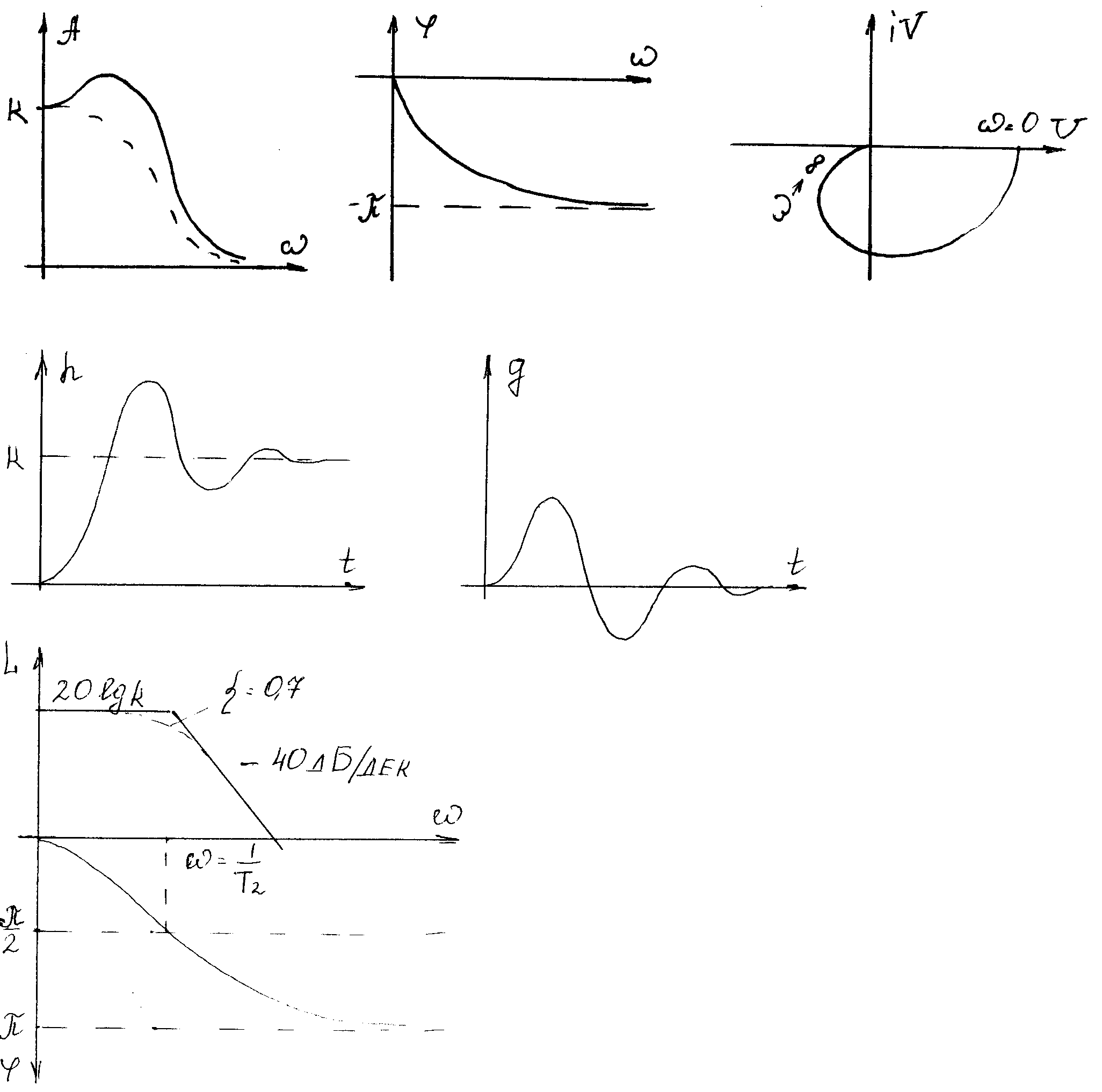

Частотные характеристики (рис. 2.15.)

АФХ:

![]() ; АЧХ:

; АЧХ:

;

;

ФЧХ:

![]() .

.

Рис. 2.15. Частотные характеристики колебательного звена.

Как видно из формулы для АЧХ при малых

значениях

![]() ,

когда

,

когда

![]() ,

наблюдается некоторое увеличение А()

по сравнению с апериодическим звеном

(показана пунктиром), причем при малых

значениях отношения T1/T2

на графике А()

появляется максимум, в предельном случае

при

,

наблюдается некоторое увеличение А()

по сравнению с апериодическим звеном

(показана пунктиром), причем при малых

значениях отношения T1/T2

на графике А()

появляется максимум, в предельном случае

при

![]() ,

на частоте 1/T2

получается резонансный пик (консервативное

звено).

,

на частоте 1/T2

получается резонансный пик (консервативное

звено).

Рис. 2.16. Переходные функции колебательного звена: а) – кривая разгона; б) – импульсная переходная функция.

Уравнение кривой разгона в операторной форме имеет вид:

![]()

По таблицам оригиналов находим:

![]()

По экспериментально снятой кривой

разгона (переходной функции) можно найти

параметры

![]() .

.

Асимптотическая л.а.х. представляет

собой ломаную линию, состоящую из двух

асимптот, к которым стремится л.а.х. при

и

при

.

Одна асимптота – линия, параллельная

оси абсцисс и отстоящая от нее на

расстояние

![]() ,

Другая асимптота имеет наклон -40 дБ/дек.

Точка пересечения соответствует частоте

1/T2.

,

Другая асимптота имеет наклон -40 дБ/дек.

Точка пересечения соответствует частоте

1/T2.

Рис. 2.17. Логарифмическая характеристика колебательного звена.

Уравнение первой асимптоты получается из уравнения для л.а.х.:

![]() .

.

При

![]() ,

.

,

.

Уравнение второй асимптоты соответствует . При этом

![]() .

.

Из последнего выражения следует, что при увеличении частоты на декаду L() снижается на 40 дБ, что и определяет указанный выше наклон – 40дБ/дек.

Введем условное обозначение

![]()

При

![]() расхождение между асимптотической и

истинной л.а.х. не превышает 3дБ, как и в

случае апериодического звена. Поэтому

для звеньев с таким значением

можно пользоваться асимптотической

л.а.х. Фазовая частотная характеристика

представлена ниже, вместе с л.а.х

расхождение между асимптотической и

истинной л.а.х. не превышает 3дБ, как и в

случае апериодического звена. Поэтому

для звеньев с таким значением

можно пользоваться асимптотической

л.а.х. Фазовая частотная характеристика

представлена ниже, вместе с л.а.х

Примеры колебательного звена: электрический резонансный контур RLC; электрический двигатель при достаточно большой постоянной времени якоря; упругие механические передачи.

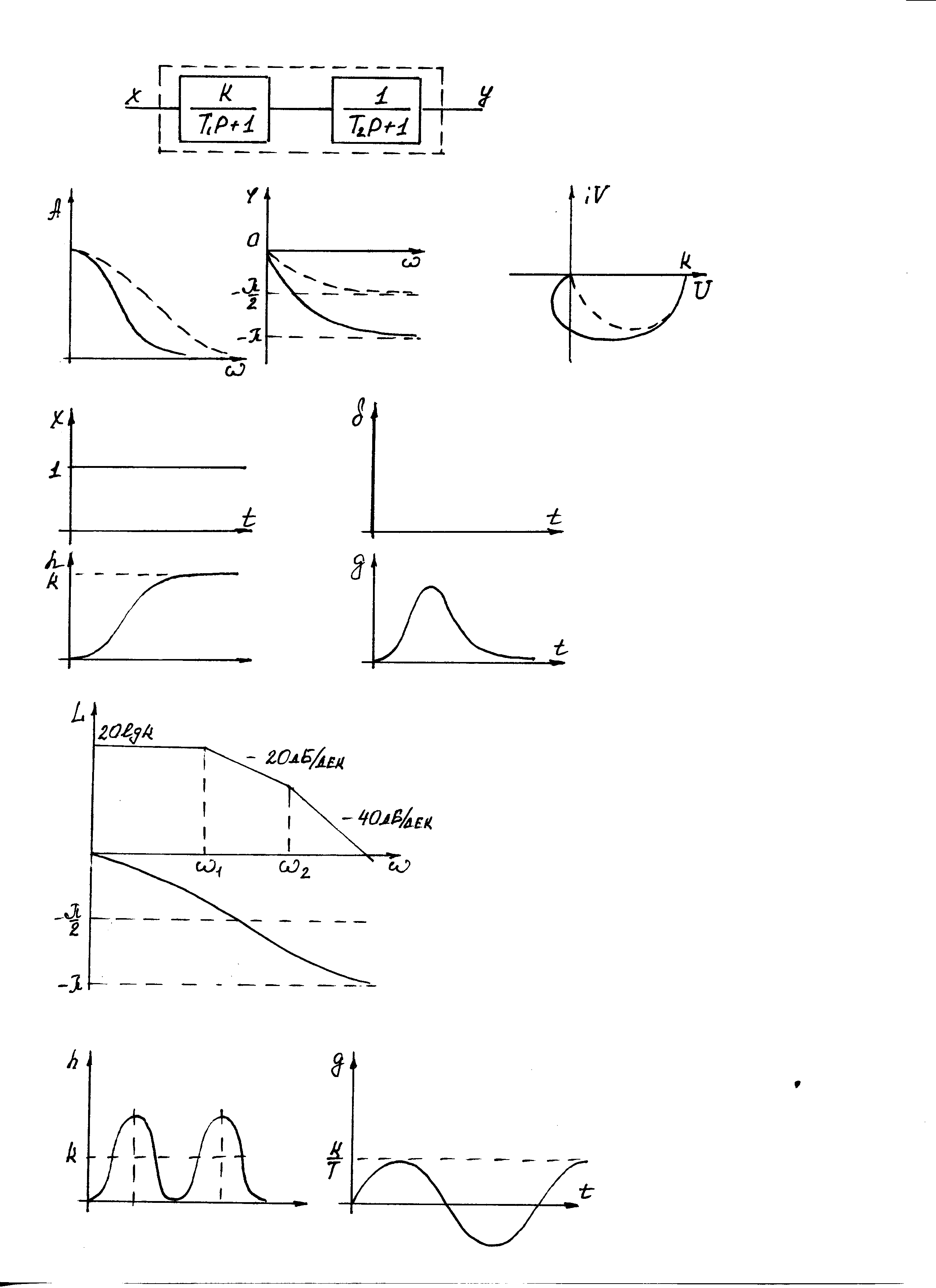

4. Статическое звено второго порядка (апериодическое II-го порядка).

Такое звено описывается аналогичным

уравнением, как и колебательное, только

здесь![]() .

Обобщенное уравнение второго порядка

имеет вид:

.

Обобщенное уравнение второго порядка

имеет вид:

![]() .

.

Апериодическое звено II-го

порядка можно представить как цепочку

последовательно соединенных двух

звеньев I порядка, с

постоянными времени

![]() и

и

![]() и коэффициентами усиления k

и 1.

и коэффициентами усиления k

и 1.

Общая передаточная функция цепочки будет равна:

![]()

Следовательно, уравнение звена в операторской форме запишется в виде:

![]() ,

,

откуда получается дифференциальное уравнение:

![]() .

.

Частотные характеристики апериодического звена II-го порядка (рис. 2.18):

АФХ:

![]()

![]()

АЧХ:

![]()

ФЧХ:

![]()

Рис. 2.18. Частотные характеристики апериодического звена II-го порядка

На рис. 2.18 пунктиром показаны частотные характеристики звена I-го порядка с коэффициентом усиления k и постоянной времени Т1. Как видно из рисунка, добавление другого звена I-го порядка уменьшает значение модуля АФХ и увеличивает отставание по фазе для каждой частоты по сравнению с одноемкостным звеном.

Уравнение кривой разгона (переходной функции) в операторной форме запишется в виде:

![]() .

.

Оригинал этой функции имеет вид:

![]() где

где

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

График

![]() представляет собой неколебательную

кривую, имеющую точку перегиба и

асимптотически стремящуюся к k

(рис. 2.19).

представляет собой неколебательную

кривую, имеющую точку перегиба и

асимптотически стремящуюся к k

(рис. 2.19).

а) б)

Рис. 2.19. Переходные характеристики апериодического звена II-го порядка: а) - кривые разгона; б) – импульсная переходная функция.

Уравнение импульсной переходной функции получим из формулы для h(t) путем дифференцирования:

![]()

Логарифмическая характеристика (рис. 2.20):

Рис. 2.20. Логарифмическая характеристика апериодического звена II-го порядка.

(1 = 1/T1; 2 = 1/T2).