- •Вопросы госэкзамена 2012 – 2013 г. Для бакалавров

- •Формализация входной информации перед проектированием. Системное (внешнее) проектирование. Частное (внутреннее) проектирование. Проектировщики. Продукт проектирования.

- •Связь системологии и системотехники. Основные понятия, связанные со сложным объектом. Составляющие системного исследования.

- •Проблема управления сложным объектом. Описание объекта в пространстве "управление-отклики-время".

- •Концепция системотехники. Системный подход.

- •Методы ии для решения трудно формализуемых задач. Комбинаторные алгоритмы: проблема сложности.

- •Модели представления знаний. Извлечение и приобретение знаний.

- •Логико-лингвистические модели принятия решений при нечеткой исходной информации.

- •Процедуры в Объектном Паскале. Описание и вызов процедур. Параметры-переменные и параметры-значения. Пример программы.

- •Описание типизованных файлов в программе. Стандартные процедуры и функции для работы с типизованными файлами. Пример программы.

- •Принципы объектно-ориентированного программирования. Описание класса и объекта. Основные элементы класса: поля, методы, свойства, события. Динамика существования объекта.

- •Файловый ввод/вывод информации. Поиск файлов в каталогах. Создание текстового файла в проекте приложения. Диалоги сохранения и открытия файлов.

- •Системный интерфейс пэвм. Функции, характеристики, требования к интерфейсу. Организация обмена данными.

- •Архитектура процессора. Системы команд микропроцессоров (risc-, cisc- и vliw – архитектура процессоров).

- •Арбитраж на шине. Способы задания (смены) приоритетов. Виды арбитража. Примеры реализации.

- •Циклическая смена приоритетов с учетом последнего запроса

- •Смена приоритета по случайному закону

- •Алгоритм наиболее давнего использования

- •Параллельный централизованный арбитраж

- •Система параллельного централизованного арбитража для статических приоритетов

- •Центральный последовательный арбитраж

- •Децентрализованный (распределенный) арбитраж

- •Микропроцессорные системы для автоматизации технологических процессов. Функции управления оборудованием.

- •Архитектура и особенности работы программируемых контроллеров. Особенности распределения памяти.

- •Определение операционной системы. Задачи и функции операционной системы.

- •Архитектура операционной системы.

- •2. Многослойная структура ос. Слоеные системы (Layered systems)

- •3. Виртуальные машины

- •4. Микроядерная архитектура

- •Процессы. Управление процессами.

- •Асинхронные параллельные процессы: взаимоисключение, критические участки, примитивы взаимоисключения, семафоры.

- •Физическая и виртуальная память. Управление памятью.

- •Базы данных (Кара-Ушанов в.Ю.)

- •Модель данных: тип структуры данных; ограничения целостности; действия с данными (проиллюстрировать на примере реляционной модели данных).

- •Реляционный подход к проектированию бд: нормализация отношений путем декомпозиции на основе анализа функциональных зависимостей.

- •Основные этапы проектирования системы бд.

- •Эволюция концепции бд. Отличие представления данных в системе бд от файловой организации данных.

- •Трехуровневая архитектура системы бд: модели данных, схемы структуры данных, отображения и интерфейсы, независимость данных, функционирование системы бд (прохождение запроса).

- •Семиуровневая модель управления взаимодействия открытых систем.

- •Физический уровень

- •Локальные вычислительные сети. Типы, вопросы организации, основные характеристики.

- •Протокол tcp/ip. Состав, функции.

- •3 Уровень

- •4 Уровень

- •7 Уровень

- •Протокол ip

- •Протокол ip

- •Маски ip – адресов.

- •Модели систем массового обслуживания. Марковские случайные процессы. Потоки событий. Классическая смо и смо с отказами. Их основные операционные характеристики.

- •Экономический аспект метрологического обеспечения

- •Информационные измерительные модели

- •Метрологические характеристики эксперта

- •Классификация погрешностей измерений.

- •Постановка задачи обработки результатов измерений.

- •Факторный анализ.

- •Постановка задачи планированного измерительного эксперимента

- •Топологии интерфейсов, их особенности, достоинства и недостатки.

- •Физические основы и логические принципы магнитной записи информации.

- •Математические основы и технические реализации способов формирования изображения на экране и бумаге.

- •Логическая и программная организация системы ввода-вывода, способы организации обмена, функции драйверов устройств.

- •Закон функционирования автомата Мили.

- •Закон функционирования автомата Мура.

- •Концепция процедурного и обьектно-ориентированного программирования.

- •Концепция средо-ориентированного программирования. Основные типы сред как системы программирования.

- •1. Начало (Inception)

- •2. Уточнение (Elaboration)

- •3. Построение (Construction)

- •4. Внедрение (Transition)

Классификация погрешностей измерений.

Погрешность – оценка достоверности измерения, численно равна отклонению измеренного параметра от его истинного значения.

Классификация погрешностей:

I. По причинам возникновения

1) инструментальная (отображает несовершенства прибора или устройства):

• основная (указывается в паспорте)

• дополнительная (возникает из-за отклонений условий измерений от указанных в паспорте)

2) методическая (возникает из-за несовершенства метода измерения; оценивается экспертным методом путем анализа объекта измерений и его взаимодействия с измерительной системой)

3) субъективная (зависит от лица, принимающего решения - ЛПР)

II. По характеру изменения во времени

1) систематические (погрешность-константа, изменяется по определенному закону)

2) случайная (зависит от конкретных условий измерений, когда условия непредсказуемые)

3) грубая (промах; связана с отказом прибора, неполадка измерительной линии)

4) статическая (зависит от постороннего фактора, не зависит от времени)

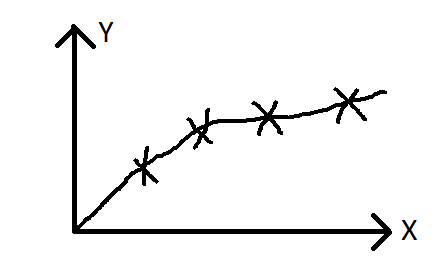

![]()

5) динамическая (связана с инертностью измерительных систем и средств; зависит от времени)

![]()

6) квантование (не зависит от внешних условий и от текущего параметра, связана с цифро-аналоговой методикой преобразования сигнала, ещё связана с методом обработки информации об объекте, д/б оптимизирована)

![]()

III. По рассчитываемым параметрам

1)абсолютная

x – измеренное значение

X – действительное значение

2) относительная

![]()

3)приведенная (численная характеристика класса точности измерительного устройства (в паспорте))

![]()

xmax – верхнее значение шкалы измерительного прибора

xmin – нижнее значение этой шкалы

k*(привед. погреш)2+P2 =1, p – коэффициент корреляции, k – энтропийный коэффициент, зависит от закона распределения ошибок.

4)Аддитивная (абсолютная; значение абсолютной погрешности не зависит от измеряемой величины)

5)Мультипликативная (зависит от измеряемой величины)

Надежность (правильная работа в течение заданного времени (гарантийный или общий срок службы измерительной системы))

Постановка задачи обработки результатов измерений.

Задача разбивается на 4 этапа, выполнение которых позволит добиться требуемого результат обработки. 1) Идентификация объекта А) физическая постановка

Б) Мат формулировка По типу математические модели подразделяются на:

- Статистические (метод наименьших квадратов МНК) - Детерминированные (запись дифуров, их решение, расчет ошибок по найденным формулам, при этом отклонение от заданной аналитической модели=0, все точки лежат на кривой)

- комбинированные модели: детерминировано-статистические, нейронные сети и структуры.

2) Идентификация датчика 3)Определение закона ошибок 4) Назначение или выбор критериев

Этапы:

1. Поставить задачу, т.е. взять реальные данные, установить цель сбора этих данных. Выяснить, что требуется узнать (получить) при обработке этих данных;

• Построить или подобрать математическую модель

• Параметризовать качественные признаки (сделать их в числовом экиваленте)

2. Поставить машинный эксперимент: Провести факторный эксперимент с целью уточнения математической модели: (правильно ли выбрал тип модели, закон, значение коэффициентов) При всем этом этап включает в себя следующее:

• Матрица плана полного факторного эксперимента

• Таблица расчетов дисперсий и целевой функции

• Расчет коэффициентов целевой функции

• Проверка адекватности модели (критерий Фишера)

• Определение метрологических характеристик (учесть возможность дальнейшего

использования результатов)

• Относительная точность (погрешность)

• Класс точности модели

• Степень компетентности (для нейросети)

3. Анализ и выводы. Пригодна модель или нет, если не пригодна, объяснить почему и вернуться к пункту 2.

4. Грамотно оформить работу