- •Вопросы госэкзамена 2012 – 2013 г. Для бакалавров

- •Формализация входной информации перед проектированием. Системное (внешнее) проектирование. Частное (внутреннее) проектирование. Проектировщики. Продукт проектирования.

- •Связь системологии и системотехники. Основные понятия, связанные со сложным объектом. Составляющие системного исследования.

- •Проблема управления сложным объектом. Описание объекта в пространстве "управление-отклики-время".

- •Концепция системотехники. Системный подход.

- •Методы ии для решения трудно формализуемых задач. Комбинаторные алгоритмы: проблема сложности.

- •Модели представления знаний. Извлечение и приобретение знаний.

- •Логико-лингвистические модели принятия решений при нечеткой исходной информации.

- •Процедуры в Объектном Паскале. Описание и вызов процедур. Параметры-переменные и параметры-значения. Пример программы.

- •Описание типизованных файлов в программе. Стандартные процедуры и функции для работы с типизованными файлами. Пример программы.

- •Принципы объектно-ориентированного программирования. Описание класса и объекта. Основные элементы класса: поля, методы, свойства, события. Динамика существования объекта.

- •Файловый ввод/вывод информации. Поиск файлов в каталогах. Создание текстового файла в проекте приложения. Диалоги сохранения и открытия файлов.

- •Системный интерфейс пэвм. Функции, характеристики, требования к интерфейсу. Организация обмена данными.

- •Архитектура процессора. Системы команд микропроцессоров (risc-, cisc- и vliw – архитектура процессоров).

- •Арбитраж на шине. Способы задания (смены) приоритетов. Виды арбитража. Примеры реализации.

- •Циклическая смена приоритетов с учетом последнего запроса

- •Смена приоритета по случайному закону

- •Алгоритм наиболее давнего использования

- •Параллельный централизованный арбитраж

- •Система параллельного централизованного арбитража для статических приоритетов

- •Центральный последовательный арбитраж

- •Децентрализованный (распределенный) арбитраж

- •Микропроцессорные системы для автоматизации технологических процессов. Функции управления оборудованием.

- •Архитектура и особенности работы программируемых контроллеров. Особенности распределения памяти.

- •Определение операционной системы. Задачи и функции операционной системы.

- •Архитектура операционной системы.

- •2. Многослойная структура ос. Слоеные системы (Layered systems)

- •3. Виртуальные машины

- •4. Микроядерная архитектура

- •Процессы. Управление процессами.

- •Асинхронные параллельные процессы: взаимоисключение, критические участки, примитивы взаимоисключения, семафоры.

- •Физическая и виртуальная память. Управление памятью.

- •Базы данных (Кара-Ушанов в.Ю.)

- •Модель данных: тип структуры данных; ограничения целостности; действия с данными (проиллюстрировать на примере реляционной модели данных).

- •Реляционный подход к проектированию бд: нормализация отношений путем декомпозиции на основе анализа функциональных зависимостей.

- •Основные этапы проектирования системы бд.

- •Эволюция концепции бд. Отличие представления данных в системе бд от файловой организации данных.

- •Трехуровневая архитектура системы бд: модели данных, схемы структуры данных, отображения и интерфейсы, независимость данных, функционирование системы бд (прохождение запроса).

- •Семиуровневая модель управления взаимодействия открытых систем.

- •Физический уровень

- •Локальные вычислительные сети. Типы, вопросы организации, основные характеристики.

- •Протокол tcp/ip. Состав, функции.

- •3 Уровень

- •4 Уровень

- •7 Уровень

- •Протокол ip

- •Протокол ip

- •Маски ip – адресов.

- •Модели систем массового обслуживания. Марковские случайные процессы. Потоки событий. Классическая смо и смо с отказами. Их основные операционные характеристики.

- •Экономический аспект метрологического обеспечения

- •Информационные измерительные модели

- •Метрологические характеристики эксперта

- •Классификация погрешностей измерений.

- •Постановка задачи обработки результатов измерений.

- •Факторный анализ.

- •Постановка задачи планированного измерительного эксперимента

- •Топологии интерфейсов, их особенности, достоинства и недостатки.

- •Физические основы и логические принципы магнитной записи информации.

- •Математические основы и технические реализации способов формирования изображения на экране и бумаге.

- •Логическая и программная организация системы ввода-вывода, способы организации обмена, функции драйверов устройств.

- •Закон функционирования автомата Мили.

- •Закон функционирования автомата Мура.

- •Концепция процедурного и обьектно-ориентированного программирования.

- •Концепция средо-ориентированного программирования. Основные типы сред как системы программирования.

- •1. Начало (Inception)

- •2. Уточнение (Elaboration)

- •3. Построение (Construction)

- •4. Внедрение (Transition)

Проблема управления сложным объектом. Описание объекта в пространстве "управление-отклики-время".

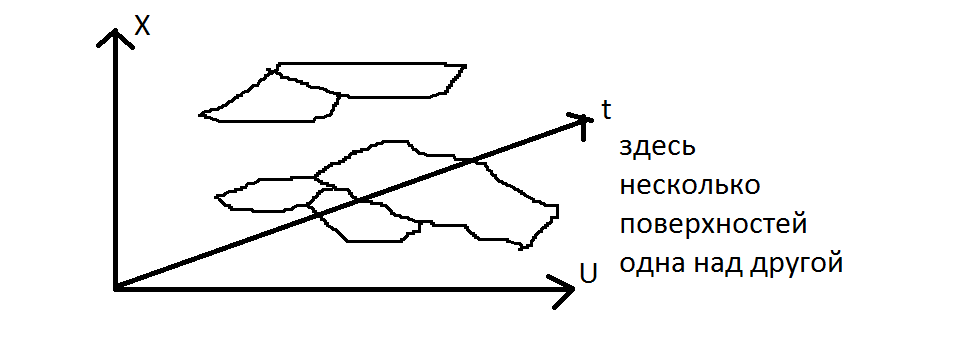

Цель – узнавание и описание сложного объекта, его оптимальное управление. Использовали пакет Russo – экспертная система для специалистов средней квалификации. Существует Электро-Технологический Объект, процессы проходят на уровне физики молекул, объект высокотемпературный, в расплавленном состоянии. Необходимо обеспечить интегральный критерий качества и процесса, и продукта: извлечение, интенсивность, избирательность. ВАХ не линейная, т.к. сложный объект. Также на выходе – поверхности отклика (эмпирические отклонения), это многоэкстрем.поверхности, нуждающиеся в аналит.описании. Информативность отклика – определяется особыми точками, выявленными анализом производных высоких порядков (разрывы, экстремумы, перегибы).Семантическая схема – как упор-й набор процессов, протекающих в объекте, с точки зрения математики – графическое описание. Качество решения задачи разбиения – соответствие между полученными участками разбиения и 1й из сем-х схем. Описание объекта можно свести к двум задачам. Первая - разбиение параметра управления и траектории. Вторая - интерпретация результатов разбиения.

Оценка исходных данных

Будем предполагать, что движение объекта происходит в некоторой области n-мерного пространства Rn. Управление u(t) считаем скалярным. Исходным материалом для решения задачи является набор траекторий xu(t)={xu1(t), i = 1, 2,…,n} полученных при всевозможных постоянных значениях управления из диапазона [umin, umax] на одном и том же интервале времени [t0, Т], причем xu(t) = х0 для всех траекторий.Предполагаемый аппарат решения задачи: исследование операций в системном анализе, распознавание образов в искусственном интеллекте, классическая математическая и нечеткая логики в дискретной математике.

Переход от содержательных откликов к информативным.

Введем понятие исходной информационной матрицы объекта как тройки

М = <O, {D (u)}, U>, u є U,где O - идентификатор объекта; {D (и)} - множество исходных содержательных (количественных или качественных) откликов объекта, полученных специалистом-предметником; U - параметр управления.Для формального решения задачи информативность М недостаточна. С целью обеспечения заданной информативности предлагается следующая цепочка перехода от содержательного представления отклика к информационному

D0→D1…→Dn над стрелками стоят P1..Pn

где D - количественный или качественный отклик, полученный специалистом-предметником; Рk - процедуры обработки; Dk - отклик после процедуры Рk; D - информационное отображение отклика.

Задача разбиения параметра управления.

В общем случае суть задачи заключается в разбиении множества объектов на ряд непересекающихся подмножеств так, чтобы в каждом подмножестве оказались объекты, в некотором смысле наиболее "похожие" между собой по свойствам. Поскольку отклики имеют сложный характер и разную природу (т.е. значение "свойства" несут в неявном виде), а участки разбиения (подмножества) строго последовательны, решить задачу разбиения параметра управления методами таксономии или кластерного анализа не удается.

Задача интерпритации результатов разбиения.

Чтобы научить исполнителя, например, компьютер, решать такую задачу формально, необходимо:1. определить дополнительные информационные признаки, которые можно получить от каждого из откликов;2. каждому информационному признаку сопоставить набор элементарных процедур, который адекватно отображает содержательные отклики в информационные;3. найти процедуру или набор процедур для обобщенного отображения;4. найти процедуру разбиения по обобщенному отображению;5. оценить качество разбиения; объяснить результаты разбиения

Работа эксперта заключается в том, чтобы по откликам интерпретировать процессы, протекающие внутри объекта с целью дальнейшего аналитического моделирования или выработки оптимальных управляющих воздействий по С и Е(u, t) для получения продукта Р или процесса с требуемым качеством того и другого. При этом он опирается на отклики, знания I и II рода, как на источники информации. Отклики являются результатами натурных экспериментов и отражают поведение объекта в пространстве "время - параметр управления". Знание I рода - это общезначимые факты, явления, закономерности, признанные в данной предметной области и зафиксированные в книгах, статьях, справочниках. Знание II рода - это эмпирические правила, интуитивные соображения и факты, которые обычно не публикуются, но которые дают опытному эксперту возможность эффективно принимать решения даже в условиях неполных и противоречивых данных.В технологиях удельный вес знаний II рода по отношению к знаниям I рода весьма высок. Это создает определенные трудности в разработке интеллектуальных систем, в частности, экспертных.