- •Вопросы госэкзамена 2012 – 2013 г. Для бакалавров

- •Формализация входной информации перед проектированием. Системное (внешнее) проектирование. Частное (внутреннее) проектирование. Проектировщики. Продукт проектирования.

- •Связь системологии и системотехники. Основные понятия, связанные со сложным объектом. Составляющие системного исследования.

- •Проблема управления сложным объектом. Описание объекта в пространстве "управление-отклики-время".

- •Концепция системотехники. Системный подход.

- •Методы ии для решения трудно формализуемых задач. Комбинаторные алгоритмы: проблема сложности.

- •Модели представления знаний. Извлечение и приобретение знаний.

- •Логико-лингвистические модели принятия решений при нечеткой исходной информации.

- •Процедуры в Объектном Паскале. Описание и вызов процедур. Параметры-переменные и параметры-значения. Пример программы.

- •Описание типизованных файлов в программе. Стандартные процедуры и функции для работы с типизованными файлами. Пример программы.

- •Принципы объектно-ориентированного программирования. Описание класса и объекта. Основные элементы класса: поля, методы, свойства, события. Динамика существования объекта.

- •Файловый ввод/вывод информации. Поиск файлов в каталогах. Создание текстового файла в проекте приложения. Диалоги сохранения и открытия файлов.

- •Системный интерфейс пэвм. Функции, характеристики, требования к интерфейсу. Организация обмена данными.

- •Архитектура процессора. Системы команд микропроцессоров (risc-, cisc- и vliw – архитектура процессоров).

- •Арбитраж на шине. Способы задания (смены) приоритетов. Виды арбитража. Примеры реализации.

- •Циклическая смена приоритетов с учетом последнего запроса

- •Смена приоритета по случайному закону

- •Алгоритм наиболее давнего использования

- •Параллельный централизованный арбитраж

- •Система параллельного централизованного арбитража для статических приоритетов

- •Центральный последовательный арбитраж

- •Децентрализованный (распределенный) арбитраж

- •Микропроцессорные системы для автоматизации технологических процессов. Функции управления оборудованием.

- •Архитектура и особенности работы программируемых контроллеров. Особенности распределения памяти.

- •Определение операционной системы. Задачи и функции операционной системы.

- •Архитектура операционной системы.

- •2. Многослойная структура ос. Слоеные системы (Layered systems)

- •3. Виртуальные машины

- •4. Микроядерная архитектура

- •Процессы. Управление процессами.

- •Асинхронные параллельные процессы: взаимоисключение, критические участки, примитивы взаимоисключения, семафоры.

- •Физическая и виртуальная память. Управление памятью.

- •Базы данных (Кара-Ушанов в.Ю.)

- •Модель данных: тип структуры данных; ограничения целостности; действия с данными (проиллюстрировать на примере реляционной модели данных).

- •Реляционный подход к проектированию бд: нормализация отношений путем декомпозиции на основе анализа функциональных зависимостей.

- •Основные этапы проектирования системы бд.

- •Эволюция концепции бд. Отличие представления данных в системе бд от файловой организации данных.

- •Трехуровневая архитектура системы бд: модели данных, схемы структуры данных, отображения и интерфейсы, независимость данных, функционирование системы бд (прохождение запроса).

- •Семиуровневая модель управления взаимодействия открытых систем.

- •Физический уровень

- •Локальные вычислительные сети. Типы, вопросы организации, основные характеристики.

- •Протокол tcp/ip. Состав, функции.

- •3 Уровень

- •4 Уровень

- •7 Уровень

- •Протокол ip

- •Протокол ip

- •Маски ip – адресов.

- •Модели систем массового обслуживания. Марковские случайные процессы. Потоки событий. Классическая смо и смо с отказами. Их основные операционные характеристики.

- •Экономический аспект метрологического обеспечения

- •Информационные измерительные модели

- •Метрологические характеристики эксперта

- •Классификация погрешностей измерений.

- •Постановка задачи обработки результатов измерений.

- •Факторный анализ.

- •Постановка задачи планированного измерительного эксперимента

- •Топологии интерфейсов, их особенности, достоинства и недостатки.

- •Физические основы и логические принципы магнитной записи информации.

- •Математические основы и технические реализации способов формирования изображения на экране и бумаге.

- •Логическая и программная организация системы ввода-вывода, способы организации обмена, функции драйверов устройств.

- •Закон функционирования автомата Мили.

- •Закон функционирования автомата Мура.

- •Концепция процедурного и обьектно-ориентированного программирования.

- •Концепция средо-ориентированного программирования. Основные типы сред как системы программирования.

- •1. Начало (Inception)

- •2. Уточнение (Elaboration)

- •3. Построение (Construction)

- •4. Внедрение (Transition)

Асинхронные параллельные процессы: взаимоисключение, критические участки, примитивы взаимоисключения, семафоры.

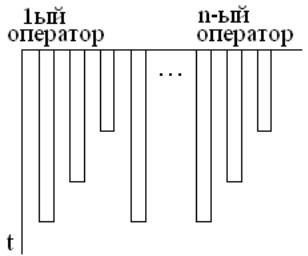

Процессы называются параллельными, если они существуют одновременно. Они могут быть либо независимыми, либо асинхронными (периодически синхронизироваться и взаимодействовать). Если какие-то операции можно выполнять || логически, то принципиально возможно выполнять их и физически. Отлаживать || алгоритмы сложнее, как и доказать их корректность.

З адачу

сохранения целостности данных

(упорядоченного доступа) можно решить,

если каждому процессу предоставить

монопольное право доступа к разделяемым

данным. Для каждого процесса, обращающегося

к разделяемым данным, должна быть

исключена возможность одновременного

с ним обращения к этим данным другого

процесса. Это называется взаимоисключением.

адачу

сохранения целостности данных

(упорядоченного доступа) можно решить,

если каждому процессу предоставить

монопольное право доступа к разделяемым

данным. Для каждого процесса, обращающегося

к разделяемым данным, должна быть

исключена возможность одновременного

с ним обращения к этим данным другого

процесса. Это называется взаимоисключением.

Критическая секция – часть программы, исполнение которой может привести к возникновению «гонок» (Racing congition).

Когда процесс обращается к разделяемым данным, он находится в своем критическом участке.

Обеспечение взаимоисключения – важнейшая проблема || программирования. Для решения задачи взаимоисключения есть и аппаратные, и программные способы. ОС должна обеспечивать выход аварийного процесса из критического участка.

Примитивы взаимоисключения. Примитивами взаимоисключения называют вход и выход взаимоисключения. Во время выполнения программы процесс должен получить разрешеие на вход в критический участок. А во время выполнения эпилога сообщить процессам, что он выполнил секцию.

Требования, предъявляемые к алгоритмам:

1. задача решается чисто программно на машине, не имеющей специальных команд взаимоисключения

2. нет предположений об относительных скоростях выполнения или| числе процессов

3. если процесс находится в своем критическом участке, то все другие процессы находятся всне своих критических участков

4. процессы, находящиеся вне своих критических участков, не могут препятствовать другим процессам входить в свои критические участки

И только процессы, находящиеся вне своих критических участков, должны принимать решение какой процесс войдет в критическую секцию и решение не должно быть бесконечно долгим – Условие прогресса

5. нет бесконечного откладывания момента входа процесса в свой критический участок – условие ограниченного ожидания

Семафоры – механизм синхронизации поведения процессов.

Семафор – это защищенная переменная, значение которой можно опрашивать и менять только при помощью операций P и V и операции инициализации. Они полезны, если некоторый ресурс выделяется из пула (готовых к использованию) идентичных ресурсов. При инициализации в его счетчике указывается количественный показатель объема ресурсов пула.

P и V - атомарные операций (проверка и увеличение соответственно)

S – семафор – переменная целого типа

P(s) (операция Р над семафором s): если s>0, тогда (s:=s-1) иначе (ожидать на s). Процесс блокируется как только s=1.

V(s) (операция V над семафором s): сводится к увеличению s на 1, если (один или более процессов ожидают на s), тогда (разрешить одному из них продолжить работу), иначе (s:=s+1).

Очередь процессов обслуживается в соответствии с правилом FIFO. Участки взаимоисключения по семафору s в процессах обрамляются операциями P(s) и V(s). Если одновременно несколько процессов пытаются выполнить P(s), то это будет разрешено только одному, остальные будут ждать.

Семафоры могут быть применены для решения задач оптимизации взаимодействия процессов, процессов блокировки и возобновления, организации взаимоисключений и синхронизации процессов.