- •1. Определение рабочего диапазона частот

- •2. Определение среднего значения размеров зон обслуживания

- •3. Частотное планирование сети

- •3.1 Разработка плана размещения базовых станций

- •3.2 Определение числа радиочастотных каналов при одной зоне обслуживания без выхода на атс

- •3.3 Определение числа рчк при одной зоне обслуживания с выходом на атс

- •4. Расчет зоны обслуживания базовой станции

- •5. Расчет помех в пункте размещения базовой станции

- •6. Расчет дальности радиосвязи

- •7. Структурная схема базовой станции

- •7.1 Структурная схема однозоновой транкинговой системы

- •7.2 Структурная схема многозоновой транкинговой системы

Размещено на http://www.allbest.ru

Федеральное агентство связи Государственное общеобразовательное учреждение Высшего профессионального обучения “Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики” (филиал)

Хабаровский институт инфокоммуникаций Факультет заочного обучения

Курсовой проект

по дисциплине: Системы радиосвязи с подвижными объектами

на тему: Проектирование транкинговой сети связи

Выполнила: студентка 4 курса ФЗО

специальности МТС (уск.)

Малышева В.В.

Хабаровск 2010

Содержание

Задание

Введение

1. Определение рабочего диапазона частот

2. Определение среднего значения размеров зон обслуживания

3. Частотное планирование сети

3.1 Разработка плана размещения базовых станций

3.2 Определение числа радиочастотных каналов при одной зоне обслуживания без выхода на АТС

3.3 Определение числа РЧК при одной зоне обслуживания с выходом на АТС

3.4 Определение числа РЧК при наличии нескольких зон радиопокрытия с выходом на АТС через одну базовую станцию

4. Расчет зоны обслуживания базовой станции

5. Расчет помех в пункте размещения базовой станции

6. Расчет дальности радиосвязи

7. Структурная схема базовой станции

7.1 Структурная схема однозоновой транкинговой системы

7.2 Структурная схема многозоновой транкинговой системы

Литература

транкинговая сеть радиосвязь

Задание

Задан тип застройки района обслуживания. Определить рабочий диапазон частот исходя из типа застройки.

1. Определить среднее значение размеров зон обслуживания исходя из типа застройки района, мощности радиопередатчика, высоты подвеса антенн и диапазона рабочих частот.

2. Произвести частотное планирование сети.

3.1 Разработать план размещения базовых станций с учётом топологии местности.

3.2 Определение каналов для каждой БС.

3.3 Расчёт зоны обслуживания и зоны помех для каждой БС.

4. Расчёт дальности радиосвязи.

5. Составить схему организации связи.

6. Составить структурную схему сети исходя из количества БС.

7. Составить структурную схему БС, определив тип базового оборудования.

8. Составить структурную схему однозоновой или многозоновой транкинговой системы.

9. Составить структурную схему управления в транкинговой системе.

Исходные данные для выполнения курсового проекта (вариант № 6):

Тип застройки: среднеэтажная застройка

Вид объекта: мобильные объекты

Мощность передатчика: Рпер = 30 Вт

Чувствительность приёмника: Ес = 0,5 мкВ

Высота подвеса антенны: h = 25м

Количество пользователей: 325

Перепады высот: Hmax = 250м, Hmin = 50м

Коэффициент усиления антенны: G = 7 дБ

Коэффициент тяготения: G = 0,35

Затухание в АФУ: 10 дБ

Среднее число вызовов: С = 4,4

Средняя продолжительность разговора: tср = 28 сек

Плотность транспорта: V = 7 маш/км2

Длина фидера передатчика БС: lперБС = 17 м

Длина фидера передатчика АС: lперАС = 1,1 м

Потери в фидере: ΔРф = 2,5 дБ

Потери в комбайнере: ΔРк = 4 Дб

Также исходные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

-

Параметры

№ базовой станции

БС1

БС2

БС3

БС4

ai

0,02

0,001

0,025

0,015

Ni

375

200

350

350

Gi

0,05

0,13

0,1

0,08

Введение

В настоящее время существует целый ряд систем сухопутной подвижной радиосвязи:

системы персонального радиовызова (пейджинг);

системы диспетчерской (оперативной) радиосвязи;

транкинговые системы радиосвязи;

системы сотовой телефонной радиосвязи.

Транкинговые системы радиосвязи стали наиболее успешной реализацией развития систем оперативной мобильной связи, которые обладают высокой эффективностью при интенсивном обмене оперативной информацией для большого количества абонентов, которые могут объединяться в группы по оперативно-функциональным признакам. Предоставляемый транкинговыми системами набор сервисных услуг весьма широк и практически включает в себя все их многообразие: от передачи данных до радиотелефонии и от простого оповещения до автоматического определения местоположения подвижных объектов.

Транкинговые системы радиосвязи – это многоканальные системы, в которых абоненту по его требованию автоматически по заданному алгоритму предоставляется радиоканал и другие ресурсы системы, чем обеспечивается высокая эффективность использования частотного ресурса.

По принципу организации радиоканала все транкинговые системы можно разделить на три условные группы:

аналоговые – системы радиосвязи с селективным вызовом (DTMF, Select 5 и т.п.);

аналого-цифровые – системы, в которых передача служебной информации при установлении соединения осуществляется в цифровом, а передача в аналоговом режиме (SmarTrunk II, MPT 1327, LTR, EDACS);

цифровые – EDACS ProtoCall, TETRA, Astro.

По наличию в системе канала управления:

системы, имеющие канал управления на момент установления соединения – SmarTrank II, Selekt 5 и др.;

системы с постоянным каналом управления, формируемым различными способами – TETRA, MPT 1327, LTR и др.

По способу предоставления канала связи:

постоянный на весь сеанс связи – SmarTrank II, MPT 1327 и др.;

предоставляемый только для передачи сообщения и меняется в течение сеанса связи – EDACS, TETRA.

По принципу организации управления базовым оборудованием: децентрализованный - SmarTrank II и др.; централизованный - МРТ 1327, EDACS, TETRA и др. Кроме того, все протоколы транкинговых систем можно разделить на 2 класса:

1. Открытые протоколы (MPT 1327, TETRA);

2. "Фирменные" протоколы (LTR, SmartNet, SmartZone, EDACS, ESAS и др.).

Открытые протоколы доступны для любого производителя. Эти протоколы рекомендованы для использования во многих странах. Системы с такими протоколами производятся многими фирмами, оборудование ввиду массовости производства и высокой конкуренции, как правило, дешевле, чем в специализированных системах.

В России наиболее известными являются следующие протоколы транкинговых систем: SmarTrank II, MPT 1327, LTR, EDACS и SmartZone. Поэтому в курсовом проекте, при выборе типового оборудования, за основу принят протокол МРТ 1327.

Протокол МРТ 1327 предназначен для создания крупных сетей оперативной радиосвязи с практически неограниченным числом абонентов. Важнейшими достоинствами протокола МРТ 1327 являются:

возможность построения многозоновых систем национального масштаба с большим количеством базовых станций, что позволяет «покрывать связью» значительные территории;

широкий выбор абонентского и базового оборудования МРТ 1327: его выпускают многие фирмы – Motorola, Tait Electronics, Fylde Microsystems, Bosch, Philips, Nokia, Rohde & Schwarz и др.;

протокол не привязан к определённым частотам, что позволяет выбирать их в зависимости от наличия плана частот и соответствующего разрешения ГКРЧ;

стандартизация компонентов системы позволяет упростить и удешевить эксплуатацию, обслуживание, развитие и объединение сетей в более крупные системы;

обеспечивается возможность экономичной передачи коротких сообщений;

протоколы позволяют строить эффективные сети сбора информации от датчиков состояний и аварий;

гарантированная модернизация и техобслуживание;

осуществление плавного перехода на сигнальные протоколы нового поколения (от аналоговых систем к цифровым системам стандарта TETRA).

Возможности, предоставляемые абонентам транкинговых систем протокола МРТ 1327:

индивидуальный вызов мобильной радиостанции;

вещательный вызов, при котором вызываемые абоненты могут только слушать информацию;

вызов группы абонентов;

приоритетный и аварийный вызовы;

вложенный вызов, позволяющий включать других абонентов в существующий разговор;

соединение с абонентами городской и ведомственной телефонных сетей;

переадресация пользователем радиостанции входящих вызовов на другого абонента;

постановка вызовов на очередь;

защита от несанкционированного доступа.

Транкинговые системы стандарта МРТ 1327 поддерживают режим обмена данными, который обеспечивает передачу: статусных сообщений; коротких до 25 символов; расширенных до 88 символов; сообщений неограниченной длины.

1. Определение рабочего диапазона частот

В данном курсовом проекте задан тип застройки средне этажный, следовательно, можно предположить, что тип местности городской. Для городских районов оптимальным являются диапазоны 300, 450 и 900 МГц. Примем диапазон равный 300 МГц.

2. Определение среднего значения размеров зон обслуживания

Среднее значение размеров зон обслуживания зависит от мощности радиопередатчика, высоты подвеса антенн, типа застройки, района обслуживания, типа абонентской станции и диапазона рабочих частот.

Для среднеэтажной застройки значение ресурсов зон обслуживания мобильных объектов равно 15-30км.

3. Частотное планирование сети

Частотное планирование сети производится на основании расчета зоны уверенной связи для заданного качества приема. При этом надо использовать принцип неравномерного распределения радиочастотного ресурса по территории пропорциональной концентрации абонентов: применять в локальных сетях транкинговой радиосвязи малоканальное оборудование, обеспечивающего обслуживание от 100-200 до 1500-2000 абонентов.

3.1 Разработка плана размещения базовых станций

При разработке плана размещения БС руководствуются следующим: приблизительный радиус зоны обслуживания БС для 300 МГц – 10-15км. Исходя из этого, производится предварительное размещение БС с учетом полного или частичного покрытия зоны обслуживания и использование одно - или многозоновой систем. Определение числа ретрансляторов для БС производится исходя из распределения абонентской нагрузки в пределах зоны обслуживания из расчета 80-100 абонентов на канал.

3.2 Определение числа радиочастотных каналов при одной зоне обслуживания без выхода на атс

При расчете числа РЧК предполагается, что весь трафик на сети создается только радио абонентами и полностью распределяется между ними, т.е. тяготение радио абонентов к абонентам АТС. Для определения емкости пучка РЧК требуется знать:

N – число радио абонентов;

Счнн – среднее число вызовов в ЧНН, создаваемых одним радио абонентом;

tср – средняя продолжительность разговора.

Эти данные позволяют рассчитать удельную нагрузку, поступающую от N абонентов в ЧНН:

где

– нагрузка, поступающая от одного

абонента в ЧНН, равная:

– нагрузка, поступающая от одного

абонента в ЧНН, равная:

Зная, что среднее число вызовов в ЧНН, создаваемых одним радиоабонентом, равно 4,4, а средняя продолжительность разговора:

tср = 28 сек = 0,007778 часа,

определяем нагрузку, поступающую от одного абонента в ЧНН:

При постоянной блокировки вызова:

В=5%,

при заданных N = 325,

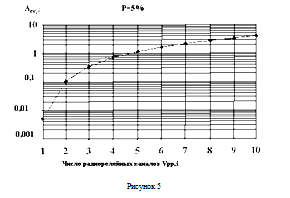

по графику (рисунка 1) определяем, что требуемое число радиочастотных каналов:

V = 13 каналов.

А удельная нагрузка, поступающая от 250 абонентов, равна:

3.3 Определение числа рчк при одной зоне обслуживания с выходом на атс

В некоторых случаях радио абоненты транкинговой сети могут иметь выход на АТС. В этом случае часть поступающей нагрузки составляет нагрузка между системой и АТС телефонной сети. На рисунке 2 представлена схема обслуживания базовой станции одной зоны с АТС.

По заданию задан коэффициент тяготения:

G = 0,35,

абонентов сети к АТС. Определим общую нагрузку, создаваемую всеми абонентами, с учетом коэффициента тяготения по следующей формуле:

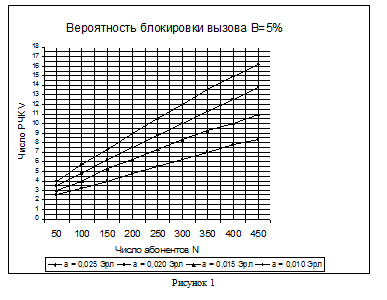

По графику (рисунок 3) для вычисленного значения:

Ае = 4 Эрл,

найдем емкость пучка каналов V1 для обслуживания нагрузки между системой и АТС.

Емкость пучка каналов V1 = 11 каналов.

3.4 Определение числа РЧК при наличии нескольких зон радио покрытия с выходом на АТС через одну базовую станцию

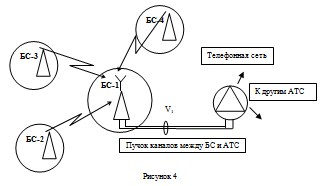

На рисунке 4 представлена схема при наличии нескольких зон радио покрытия с выходом на одну базовую станцию. Значения , N и G (нагрузка, поступающая от одного абонента в ЧНН, число радио абонентов и коэффициент тяготения) для БС-1, БС-2, БС-3 и БС-4 указаны в таблице 1.

При наличии нескольких базовых станций (БС), одна из них будет главной, которая имеет выход на АТС по кабельным линиям связи. Остальные БС связаны с главной по каналам радиорелейных линий связи. Каждая БСi имеет Ni – количество радио абонентов, причем каждый из них создает нагрузку i. Для каждой БСi задан коэффициент тяготения к АТС – Gi. Трафик каждой БСi поступает к АТС через главную БС. Необходимо рассчитать число радиоканалов:

в каждой зоне VБС;

между главной БС и АТС – V1;

радиорелейной системы, связывающей БСi с главной – Vрр.

Рассчитаем необходимые значения по следующему алгоритму:

1. Определим общую поступающую нагрузку для каждой БСi по формуле:

2. По графику (рисунок 1) определяем число РЧК по заданным значениям i и Ni:

3. Рассчитаем поступающую нагрузку Ае между каждой БСi и АТС с учетом коэффициента тяготения:

4. Определим общую поступающую нагрузку от БС к АТС:

5. По графику (рисунок 3) определяем емкость пучка каналов V1 между главной БС и АТС по найденному значению Ае общ.: V1 = 9 каналов.

6. Определим по расчетным нагрузкам Аei для каждой БСi число радиоканалов радиорелейной системы Vрр, связывающей каждую БС с главной. Определение Vpp производиться по графической зависимости, представленной на рисунке 5.