- •Оглавление

- •Введение

- •Обзор литературы по твердотельным моп-структурам

- •Разновидности полупроводниковых моп-структур. Развитие моп технологии

- •1.2 Моделирование процессов

- •1.2.1 Одномерная программа suprem

- •1.2.2 Система sentaurus tcad

- •1.3 Комплементарные моп-схемы

- •1.3.1 Особенности проектирования кмоп-схем

- •1.3.2 Защелкивание в кмоп-структурах и его предотвращение

- •1.3.3 Методы межкомпонентной изоляции в кмоп технологических процессах

- •1.4 Анализ обзора литературы и постановка цели исследования

- •2 Методы формирования межкомпонентной locos изоляции субмикронного кмоп технологического процесса

- •2.1 Технология изготовления locos изоляции

- •2.2 Структура locos изоляции

- •2.2.1 Обычная заглубленная locos изоляция

- •2.2.1.1 Электроизоляционная способность

- •2.2.1.2 Структурная изоляция материала

- •2.2.1.3 «Птичий клюв»: влияние параметров процесса

- •2.2.2 Встраиваемая locos изоляция

- •2.2.3 Расширенная locos изоляция

- •2.2.3.1 Silo изоляция

- •2.2.3.2 Полибуферный locos (pbl)

- •2.2.3.4 Боковые спейсеры locos структуры

- •2.2.4 Изоляция, ограниченная нитридом (nppbl)

- •2.2.4.1 Структура nppbl изоляции

- •2.2.4.2 Геометрические и электрические характеристики nppbl изоляции

- •2.3 Выводы

- •3 Маршруты создания передовых видов locos изоляции

- •3.1 Ls_locos изоляция

- •3.1.1 Выводы

- •3. 2 Pelox изоляция

- •3.2.1 Выводы

- •4 Экономическая часть

- •4.1 Краткое описание объекта

- •4.2 Расчет заработной платы

- •4.3 Калькуляция полной себестоимости

- •4.4 Выводы

- •5 Охрана труда

- •5.1.1 Опасные производственные факторы при термодиффузионных операциях

- •5.1.2 Вредные химические вещества

- •5.1.3 Метеорологические условия

- •5.1.4 Вентиляция

- •5.1.5 Производственное освещение

- •5.1.7 Электробезопасность

- •5.1.8 Пожарная безопасность

- •5.2 Техника безопасности

- •5.3 Расчет искусственного освещения

- •Заключение

- •Список используемой литературы

- •Приложение а – задание на преддипломную практику приложение б графический материал

1.2.2 Система sentaurus tcad

В октябре 2005 года компания Synopsys изобрела систему Sentaurus TCAD, объединившая в себе преимущества средств приборно-технологического проектирования. Основная задача системы Sentaurus TCAD –– обеспечение разработчиков средствами приборно-технологического проектирования нового поколения, а также интеграция этих средств с САПР СБИС.

Основной акцент в развитии средств приборно-технологического проектирования (TCAD) сегодня делается на следующих направлениях:

1) трехмерное моделирование субмикронных приборов (Very Deep Sub Micron, VDSM), включающее моделирование технологического процесса формирования структуры прибора, механических напряжений внутри прибора и анализ трехмерного растекания носителей заряда;

2) моделирование мощных кремниевых и гетероприборов (в том числе на основе SiC и GaN), приборов на основе материалов A3B5, использующих гетеропереходы (HEMT, HBT), фотодетекторов, светоизлучающих диодов (LED) и полупроводниковых лазеров;

3) возможность построения компактных моделей (на базе результатов моделирования или измерений конкретного прибора), отражающих зависимость выходных (электрических) параметров от разброса входных (технологических) параметров.

Потребность в трехмерном моделировании (3D-моделировании) современных субмикронных приборов обусловлена необходимостью анализа тонких физических эффектов в полупроводниковых структурах, для которых точности методов одномерного моделирования оказывается недостаточно. На современном уровне развития микроэлектронного производства подобные эффекты оказывают значительное влияние на функционирование полупроводниковых приборов, а при существующих темпах совершенствования технологии, их учет уже в ближайшем будущем должен играть определяющую роль.

В современной VDSM-технологии используется комбинация как относительно простых технологических процедур (травление, осаждение, химико-механическая полировка и другие), так и крайне сложных технологических операций (имплантация с низкими энергиями, быстрый тепловой отжиг, окисление в многокомпонентных средах) [4].

1.3 Комплементарные моп-схемы

Уже на ранних стадиях разработки МОП ИС стало ясно, что в цифровых схемах, выполненных на p- и n-канальных МОП-транзисторах, включенных последовательно, можно получить очень малую «статическую» рассеиваемую мощность (мощность в установившемся режиме). Такие схемы называются комплементарными МОП-схемами или просто КМОП-схемами. Чтобы понять, почему в КМОП-схемах рассеиваемая мощность очень мала, рассмотрим основной функциональный блок цифровых схем и систем —инвертор. Инвертор представляет собой схему, выходной (двоичный) сигнал которой есть инверсия его входного сигнала. Соединяя инверторы надлежащим образом, можно строить логические схемы произвольной сложности. Поэтому мощность, потребляемая отдельной инверторной схемой, есть основной показатель общей мощности, которая потребуется для работы цифровой системы.

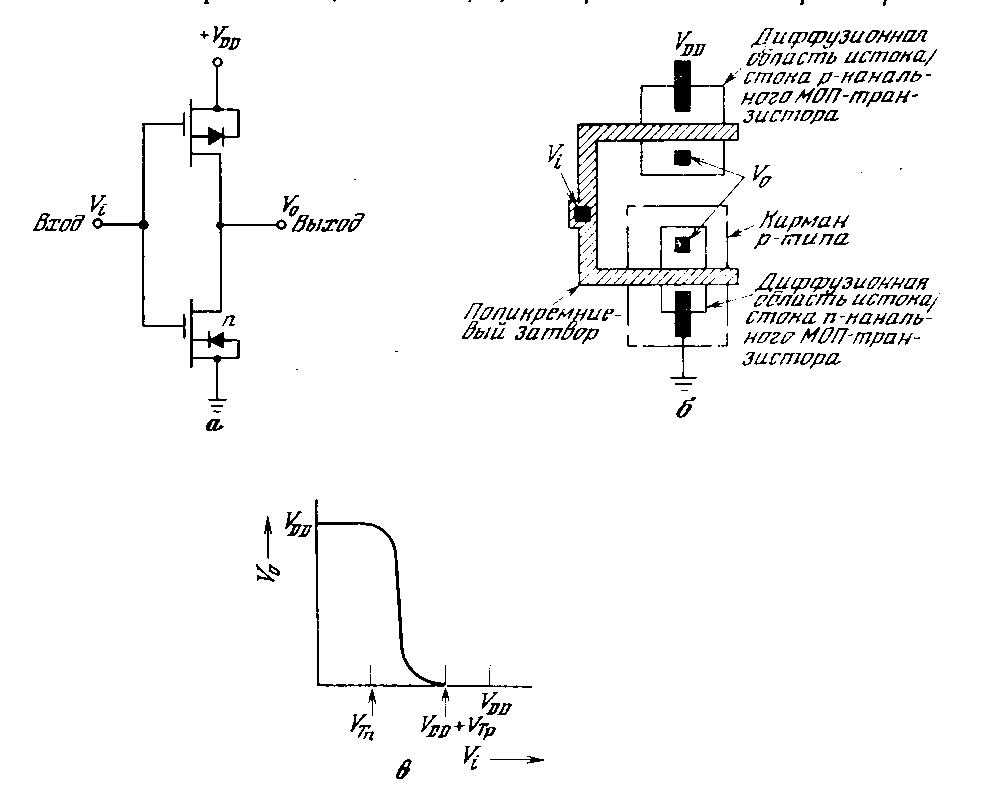

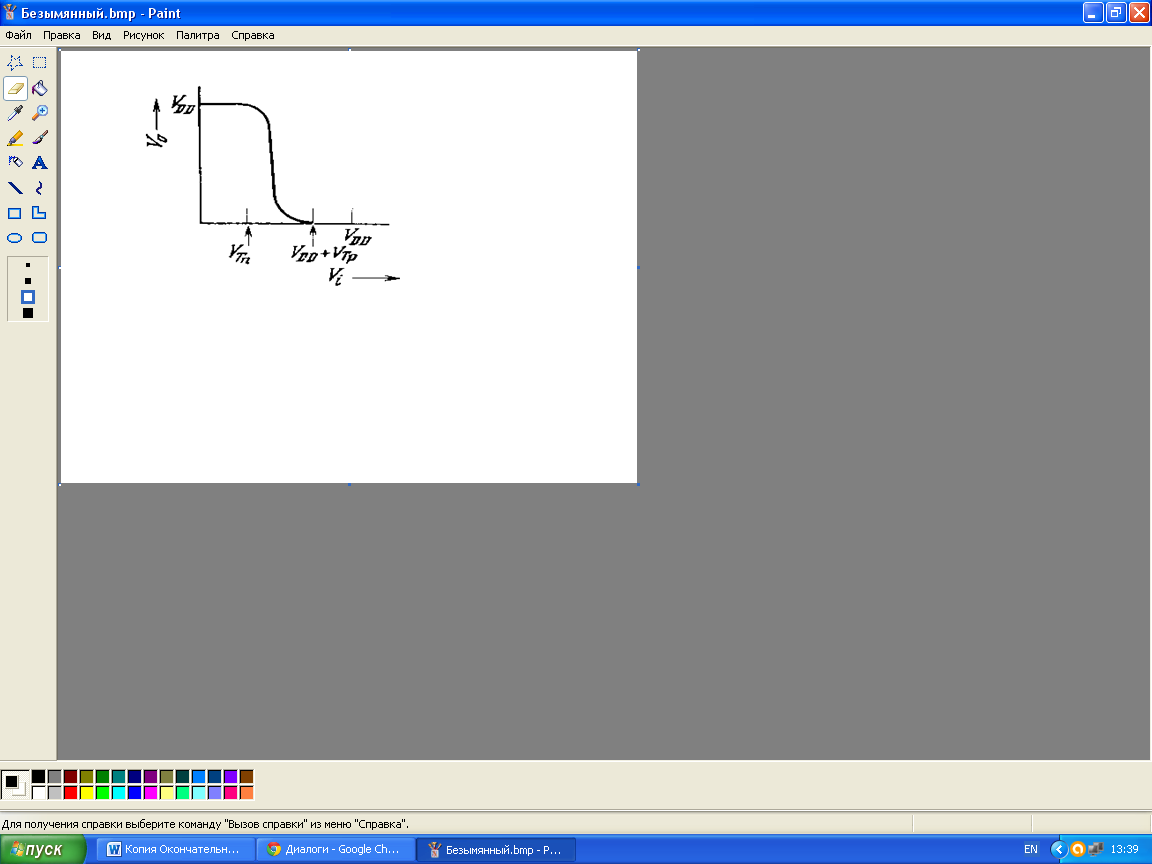

Электрическая схема и топология базового КМОП-инвертора, показаны на рисунке 1.3 (а) и 1.3 (б), а передаточная характеристика по напряжению — на рисунке 1.4.

а – электрическая схема; б – топология.

Рисунок 1.3 –– КМОП-инвертор

Рисунок 1.4 –– Передаточная характеристика по напряжению для КМОП-инвертора

Последняя представляет собой график зависимости выходного напряжения инверторной схемы от ее входного напряжения. В таком инверторе два МОП-транзистора соединены последовательно (сток p-канального транзистора соединен со стоком n-канального), а их затворы соединены друг с другом. Чтобы объяснить работу этого инвертора, допустим, что его входное напряжение ниже порогового напряжения n-канального транзистора и вместе с тем имеет большую отрицательную величину относительно подложки p-канального МОП-транзистора, достаточную для его включения. В таком режиме p-канальный МОП-транзистор образует проводящую цепь между выходом инвертора и источником питания vdd, а n-канальный транзистор выключен. Так как выходной электрод инвертора обычно соединен с входами других инверторных схем, которые не потребляют статического тока, его выходное напряжение (напряжение на стоке p-канального МОП-транзистора) находится в своем «высоком» состоянии (равно vdd). Если теперь входное напряжение увеличивается, то p-канальный МОП-транзистор выключается, а когда входное напряжение становится больше порогового напряжения n-канального прибора, его канал включается и выходное напряжение инвертора уменьшается до напряжения земли. Поэтому в статическом режиме работы тот или другой МОП-транзистор инвертора всегда выключен и между источником питания и землей нет цепи для протекания постоянного тока (за исключением лишь токов утечки переходов). По этой причине почти вся мощность, рассеиваемая КМОП-схемами, — это мощность, рассеиваемая при переключательных процессах.

Малое потребление мощности в статическом режиме — одно из существенных преимуществ КМОП-схем перед цифровыми МОП ИС других типов. Другие их преимущества — крутая и четко определенная передаточная характеристика КМОП-инверторов по напряжению, что облегчает построение цифровых схем и устройств, и высокая помехоустойчивость благодаря малому сопротивлению между выходом логического сигнала и шиной питания или земли. Эти преимущества КМОП-схем были известны и понятны задолго до того, как удалось успешно решить более сложные технологические проблемы производства КМОП ИС. Благодаря основным достижениям полупроводниковой технологии, за последние 15 лет КМОП-схемы стали практичными и весьма популярными ИС, хотя их изготовление и остается сложным и дорогостоящим [5].