Тема 2. Лекция 4. Принципы пакетной коммутации

Принципы коммутации на Ш-ЦСИС

Подключение терминального оборудования к станции Ш-ЦСИС

Принципы построения коммутационных сред для режима быстрой коммутации пакетов.

Основные принципы коммутации на Ш-ЦСИС

Для коммутации двух терминалов между собой на Ш-ЦСИС необходима не только коммутация виртуальных каналов, но и виртуальных путей.

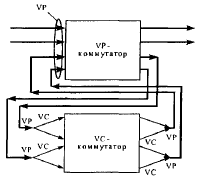

Схематично это показано на рис. 9.35 и рис. 9.36.

На рис. 4.1 и 4.2 VP-коммутатор — коммутатор виртуальных путей, VP/VC-коммутатор — коммутатор виртуальных путей и коммутатор виртуальных каналов. VP/VC-коммутатор (см. рис. 4.2) состоит из коммутатора виртуальных путей (VP-коммутатора) и коммутатора виртуальных

каналов (VP-коммутатора).

Рассмотрим в общих чертах принцип быстрой коммутации пакетов (БКП) (рис. 4.2). Ячейка, поступающая на УК, содержит информационное поле и заголовок. На УК ячейке приписываются с помощью специального процесса маршрутизации биты дополнительного адреса, представляющие адрес маршрута продвижения ячейки по системе коммутации. По мере прохождения ячейки по каскадам системы коммутации биты дополнительного (1—4) адреса используются для выбора маршрута.

Рис. 4.1- Концепция коммутации виртуальных путей и виртуальных каналов

Ячейка на выходе КС по прежнему содержит лишь информационное поле и заголовок.

Соединение коммутаторов VP и VP/VC формирует соединение на Ш-ЦСИС (рис. 4.3). Приписывание адреса маршрута и сама маршрутизация ячейки по системе коммутации требует определенных управляющих ресурсов.

Коммутационная система Ш-ЦСИС является системой большой структурной сложности. Поэтому все реальные методы расчета ее пропускной способности приближенные т.к, допустимый уровень потерь информационных ячеек весьма низкий.

Рис. 4.2. Схема коммутации виртуальных путей и каналов

Допустимая вероятность потерь ячеек лежит в диапазоне Р 10-9—10-10. В этом диапазоне потерь при современных компьютерах достигнуть достоверных статистических результатов пока не представляется возможным. В связи с этим проводятся интенсивные исследования в области моделирования редких событий.

Маршрутные

биты, приписываемые процессором

маршрутизации в КС Ш-ЦСИС

Ячейка

Заголовок

Информационное поле

КС Ш-ЦСИС

1

1

N

N

Принцип быстрой коммутации пакетов

VC

VC

VCМС

VP

VP

VP

VP

VP/VC-коммутатор

VP-коммутатор

Терминал

Терминал

Рис. 4.3. Принцип БКП и схема коммутации виртуальных путей и каналов на сети

На качество обслуживания информационных ячеек в КС Ш-ЦСИС существенное влияние оказывает маршрутизация.

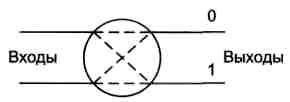

На УК Ш-ЦСИС осуществляется так называемый режим БКП. Этому режиму коммутации присущи свойства, как режима коммутации каналов, так и режима коммутации пакетов. Особенности пакетной коммутации вызваны необходимостью самостоятельной маршрутизации каждого пакета с помощью адресной информации, имеющейся в его заголовке. Блок пакетной коммутации (БПкК) можно построить из отдельных коммутационных элементов (КЭ) на п входов и столько же выходов (п×п). В простейшем случае это может быть КЭ 2×2 (рис. 4.4).

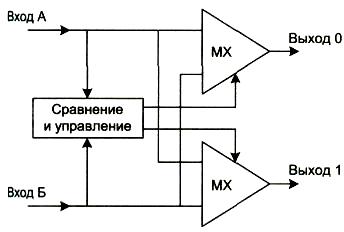

Функции КЭ 2×2 заключаются в направлении пакета, поступившего по любому из двух входов на один из двух выходов. Для этого КЭ анализирует заголовок пакета и образует нужное соединение. В варианте 2×2 при этом достаточно информации одного двоичного разряда - в зависимости от его значения (0 или 1) пакет передается на выход 0 или выход 1. КЭ может выполнять и функции сортировки, передавая пакеты с численно меньшим адресом на верхний выход (рис. 4.5). В зависимости от конкретного места КЭ в схеме БПкК, он может анализировать разные разряды адреса пакета. Возможны и дополнительные функции КЭ: анализ нескольких разрядов, удаление проанализированного разряда, подсчет пакетов, буферизация пакетов, которые от разных входов направляются к одному выходу. Пример реализации КЭ 2×2 на мультиплексорах показан на рис. 4.5.

Рис. 4.4- основной элемент пакетной коммутации 2×2

Простейший пакетный коммутатор, имеющий минимальное количество КЭ, - это так называемый «баньяновый» коммутатор. Если он создается на КЭ 2×2, то при k каскадах имеет n = 2k портов (входов и выходов). Пример коммутатора 8×8 показан на рис. 6.6 [5]. Принцип самомаршрутизации иллюстрируют штриховые линии, указывающие путь прохождения пакетов с адресами 101 и 010. Независимо от номера входа эти пакеты всегда передаются на соответствующие выходы.

Рис. 6.5. Пример реализации КЭ 2×2

Рис. 4.6. Пакетный «баньяновый» коммутатор

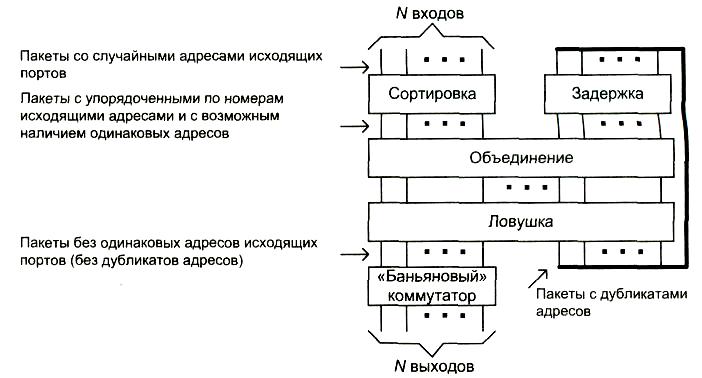

Недостаток такого коммутатора - возможность «конфликтов» между пакетами, которые разными путями направляются на один и тот же КЭ. Предотвратить потери пакетов в таких ситуациях, т.е. сделать коммутатор внутренне неблокирующим, можно с помощью буферной памяти в КЭ или работы коммутатора с большей скоростью, чем надо для обслуживания входящих пакетов. Возможна и предварительная сортировка пакетов таким образом, чтобы их пути не пересекались в КЭ. Следующая проблема - снятие блокировки на выходе при одновременном поступлении пакетов разными путями на один и тот же выход (рис. 6.7). Одно из ее решений - введение фильтрующей схемы - «ловушки» (trap) с функцией выявления пакетов с одинаковыми адресами и направления «лишних» пакетов на схему задержки (на время пакетного цикла), откуда они снова поступают на фильтрацию. Структурная схема БПкК с предварительной сортировкой и фильтрацией дана на рис. 6.8.

В озможно

и иное решение: анализ адресов в КЭ и,

при их совпадении, передача одного из

пакетов на выходной порт и запрос по

цепи обратной связи повторной передачи

второго пакета из входного буфера.

Обратная связь усложняет КЭ 2×2 в сравнении

с рис. 4.7. Рис. БПкК с сортировкой и

фильтрацией

озможно

и иное решение: анализ адресов в КЭ и,

при их совпадении, передача одного из

пакетов на выходной порт и запрос по

цепи обратной связи повторной передачи

второго пакета из входного буфера.

Обратная связь усложняет КЭ 2×2 в сравнении

с рис. 4.7. Рис. БПкК с сортировкой и

фильтрацией

Блокировку выходов в БПкК можно также ликвидировать за счет выделения одному терминалу нескольких выходных портов, но это резко увеличивает число КЭ и, как правило, непрактично.

Чтобы уменьшить время задержки ячеек, следует уменьшить число последовательно включенных в системе буферов.

Поэтому при создании Ш-ЦСИС непрерывно идет «поиск» КС с оптимальной структурой, а также разработка и исследование методов расчета их вероятностно-временных характеристик. В настоящее время проводятся интенсивные исследования по созданию новых классов КС для Ш-ЦСИС. В частности, интерес вызывают КС с так называемой «переменной» маршрутизацией. В таких КС информационная ячейка может проходить не через все каскады системы, а лишь через часть каскадов. Для создания таких возможностей был разработан специальный коммутационный элемент емкостью 2x4. Изучаются специальные классы КС, позволяющие осуществлять выбор свободного буфера (shared buffering).

В связи с быстрым совершенствованием технологии представляет интерес изучение КС, построенных с применением коммутаторов большой емкости: 8x8, 16 х 16, 32 х 32 входа и выхода. Важной проблемой при создании Ш-ЦСИС является проблема сетевого менеджмента. При создании достаточно разветвленной Ш-ЦСИС возникает проблема распределения общей скорости передачи по тракту между отдельными узлами сети. Сетевой менеджмент оказывает также влияние на допуск вызовов в сеть и на маршрутизацию. Эти вопросы представляют большую важность и являются еще практически мало изученными.

Подключение терминального оборудования к станции Ш-ЦСИС

Подключение терминального оборудования к станции Ш-ЦСИС осуществляется согласно рекомендации 1.413 ITU. В основе этой рекомендации лежит эталонная конфигурация Ш-ЦСИС. Эталонная конфигурация Ш-ЦСИС незначительно отличается от эталонной конфигурации У-ЦСИС (рекомендация 1.41 ITU). В рекомендации 1.413 рассмотрены следующие основные вопросы.

1. Рекомендуемая конфигурация:

• представление;

• конфигурация интерфейса сеть—пользователь;

• функциональные группы и контрольные точки;

• примеры физических реализаций;

• основные характеристики интерфейсов bTBviSB контрольных точках;

• отношения между ISDN интерфейсами;

• применение модели B-ISDN к функциональным группам.

2. Информационные потоки физического уровня и интерфейсные функции:

• связь с другими объектами;

• режимы работы функциональных объектов;

• функции интерфейса.

3. Взаимодействие интерфейса UNI с функциями технической эксплуатации и обслуживания (ОАМ).

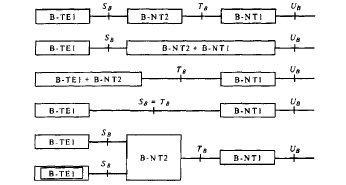

На рис. 4.8 представлены эталонные конфигурации подключения сетевых окончаний и терминалов, рекомендуемые ITU.

Более

подробно сетевые конфигурации рассмотрены

в рекомендациях ITU.

Рис. 4.8. Эталонные конфигурации подключения сетевых окончаний и терминалов:

В-ТЕ1 — терминальное оборудование со стандартным стыком; В-ТЕ2 — терминальное оборудование с нестандартным стыком; B-NT1, В-ТЕ1 — сетевые окончания; SB, Тв, UB —эталонные точки.